データの活用による関係各社を含めた日鉄建材の物流改善

- 会社名

- 日鉄建材株式会社

- 業種

- 鉄鋼業

- 従業員数

- 1,792名(連結 2024年3月31日現在)

- 所在地

- 〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目14−1 秋葉原UDX13階

- URL

- https://www.ns-kenzai.co.jp/

トラック簿の導入により「荷待ち時間の責任範囲を明確化」し、同時に運送会社にとってもトラック手配をしやすい環境を構築。

現場作業員(クレーンのオペレーター)と事務員の間で発生していた紙でのやり取りをデジタル化し、タイムリーな情報共有によって残業時間の削減にも成功。

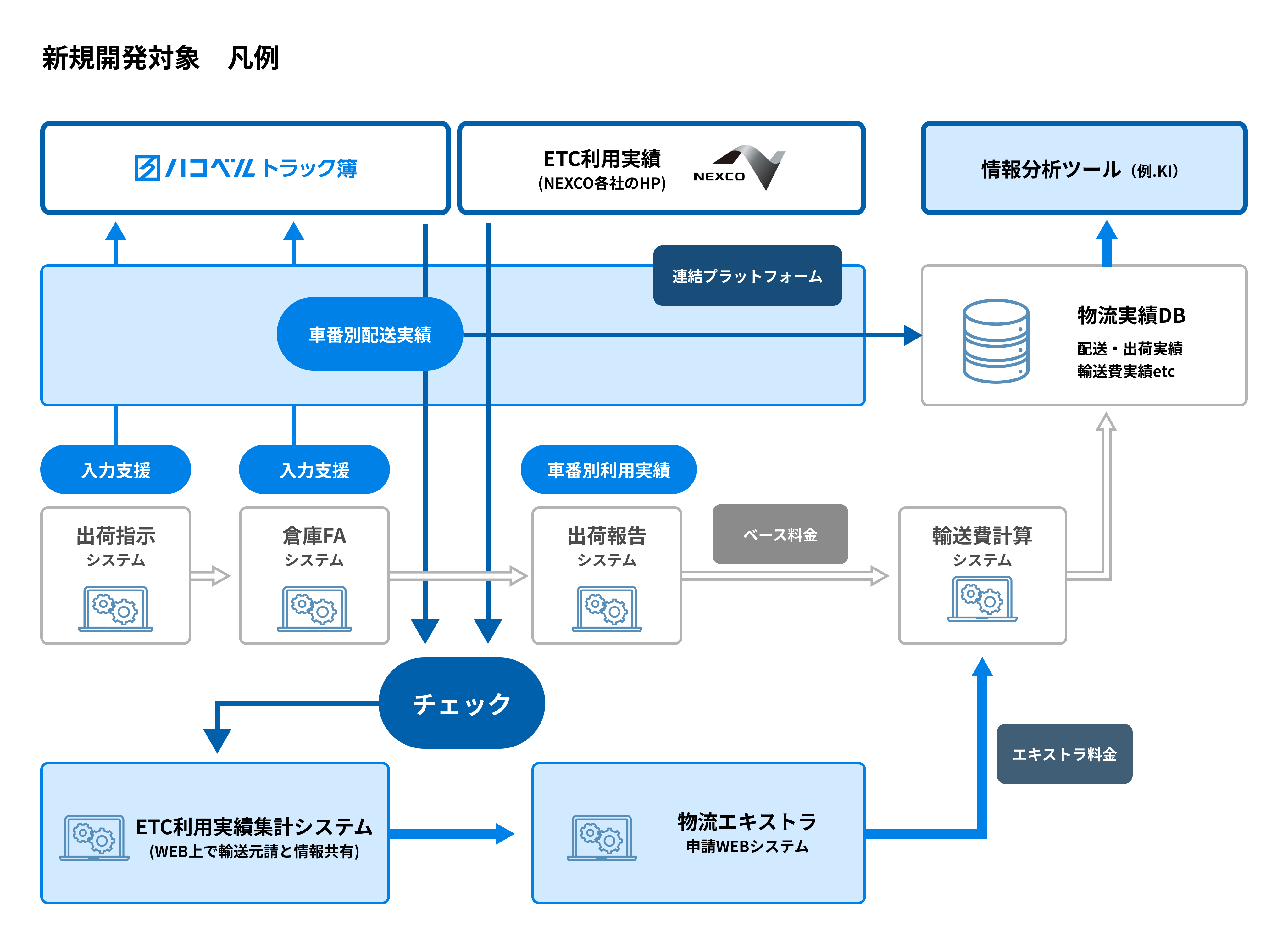

さらに、トラック簿のデータやETCの利用実績データを活用し自社のプラットフォーム「物流マルチ・マネジメント・システム」に集約することで、運送会社の高速利用代金の支払い有無のチェックや、元請け会社の業務に資する情報提供など、日鉄建材に関わる各社の業務効率をUPすることに成功。

日鉄建材(以下、同社)は日本最大手の鉄鋼メーカー(高炉メーカー)である日本製鉄の完全子会社であり、建築や土木分野に使用される鉄鋼製品を製造する企業である。

(日鉄建材HP: https://www.ns-kenzai.co.jp/)

2024年1月に仙台製造所にトラック簿が導入されてから1年弱で合計5つの製造所や工場に横展開が進んでいる。

世の中では、2024年問題・荷待ち時間/荷役時間2時間ルール・新物効法など様々な動きがある中で、日鉄建材がトラック予約システム「トラック簿」を推進する理由や狙いは何なのか?

今回は特別に繁尾執行役員にその裏側をお伺いすることができたのでご紹介したい。

■背景にあったのは様々な課題

荷主企業・物流会社・運送会社の前に突如現れた2024年問題だが、日鉄建材も多くの課題を抱える中で、その対処を求められる状況に陥っていた。

最初にあげられたのは、運送会社の多重下請け構造。製造所ごとに契約している元請け会社が異なり、元請け各社の先に存在する運送会社の実態を把握できていないという現状があった。

次に、当業界でこれまで標準とされてきたトンキロの運賃から、車建て運賃への見直しを図っている最中であり、両者が混在しているカオスな状態があげられる。

最後に、場当たり的な改善を加え続けた結果、つぎはぎのシステムインフラが生まれ、新しい世代の社員にとっては格納される情報もブラックボックスであり、中途半端になった機能により、網羅的に情報をとらえ、客観的かつ定量的に分析し、科学的に解決策を見出すアプローチができない、という現状に陥っていた。

そんな中、2024年問題を迎え、対処を求められることになった同社は如何にしてその解決の糸口を見つけたのか。

■日鉄建材における物流改善の考え方

繁尾執行役員よりお話を聞いていく中で、同社の物流改善を実現するうえで重要な要素となるのが、以下の2点であることが分かってきた。

① 関係者間(荷主である日鉄建材・元請け事業者・運送会社・また自社製造所内での作業員/事務員/営業など)での正確かつスピーディーな情報の共有

② 関係者間での明確な責任の分岐(特に荷主である日鉄建材と運送会社間)

これらを実現するためには、上記であげられている網羅的に情報をとらえ、客観的かつ定量的に分析するための関係者をまたいだ横断的なシステム(後述する「物流マルチ・マネジメント・システム」)が重要な役割を果たす。

同時に、この横断的なシステムに正確かつスピーディーに関係者間で持つ情報を吸い上げる情報収集のツールが必要になってくる。

その重要な1ピースとして当社が提供するトラック予約システム「トラック簿」が大きな役割を果たしている、というのだ。

どのように活用されているのか具体的に見ていきたい。

■運転手の荷待ち時間に占める荷主責任の分別と見える化

帰り便を多用している同社では表荷事情や車両制約(路駐不可のトレーラー主体)の特性から近隣での待機が難しいという事情がある。同社の製造所側から特定の時間帯に集中しないように入場時間の目安を伝えることで、混雑の分散を図りつつも、製造所内でしか待機できない事情を考慮して予約時間前の入構を排除しない。このような控えめな使用方法で、運送会社側にもトラック手配の創意工夫を促している。

目安となる時間を明示し、あとは運送会社の創意工夫に任せるというバランスの取れたやり方でありながら、責任分界点の明確化を疎かにしていない点がポイントだ。

(トラック簿上では待機時間がどちらの責任範囲かが分かる形でデータとして蓄積される)

■製造所内の事務員と現場作業員が情報共有し業務効率化を図る

鋼材二次製品(トレーラーサイズの重量物)の荷役作業には必須な天井クレーン。そのオペレーターは、上空10メートル程度の機上操作室で働いており、彼との交流は朝一と昼休みに限られる。積載量の最大化と荷崩れ防止の両立を狙った「積付図(紙面に荷姿を手書きした絵)」をもとにオペレーターは鋼材二次製品を平ボディ車の荷台に積み上げる。その積付図は事務員が作成し、オペレーターに手渡すタイミングは基本朝一の一回きり。結果、事務員は翌日出荷分の積付図の作成で連日の残業を強いられていた。このような職場環境でトラック簿の「帳票添付機能」が威力を発揮する。事務員は積み込む当日に自分のPCから積付図のPDFや写真を添付するだけ。機上のオペレーターもタブレットで瞬時に閲覧可能となる。事務員の残業時間は大幅に減り、現場からもリアルタイムな情報共有で作業が効率化したと好評価を得ている。

■高速利用料の適切な支払を実現すべくETCデータとトラック簿のデータを活用

近年、ドライバーの労働負荷削減の流れから高速道路の利用を推進する動きがみられるが、ドライバーが然るべき理由で高速を利用したかを判断するのは非常に困難かつ、把握することは荷主、運送会社両社にとって煩雑を極める。

同社はNEXCO各社のHPからダウンロードした利用実績とトラック簿で取得した車番データと待機時間(荷主都合・運送会社都合)、ETC通過時間を共通のプラットフォーム(「物流マルチ・マネジメント・システム」)に収集し突合することで、高速利用料の責任分岐を明確化することに成功した。特に帰り便の場合、他社の表荷を運んだ時の高速利用料との選別が困難で、高速利用料の負担の在り方を悩んでいたが、その悩みも解消した。

また、もともと製造所を出た後に発生する輸送料金やその他かかるコストの記録と書面提出は運送会社任せになっており、それをメール経由でもらってExcel管理してきた。これは両者にとって手間であり、負荷の多いオペレーションはいずれ手抜き(面倒だから提出物を確認もせずに支払う)を生む。

両社の手間をなくし、同時に客観性のある情報をもとにした請求/支払いの仕組みを構築することに成功したのだ。

■トラック簿と自社システムを活用し元請け事業者の業務効率化も図る

日鉄建材(荷主)のパートナーである各元請け事業者は単に運送手配の1次受けだけではなく、各製造所内の庫内業務(いわゆる3PL)も担っている重要な存在だ。

当然、彼らも荷主(日鉄建材)の業務を請け負う中で、効率的な配車手配、製造所内で発生した待機時間や荷役時間の把握、2時間ルールを意識した改善活動を行う必要が出てくる。その実態把握や改善活動に資する有益な情報もトラック簿から吸い上げられた情報が格納される物流マルチ・マネジメント・システムの中で見ることができる。

そしてこの情報は日鉄建材だけでなく、元請け事業者にも開放されている。収集した情報を自社のみならず関係各社に共有できる環境が出来上がっているのだ。

以上のような取り組みにより日鉄建材にかかわる各関係者間で発生している様々なデータを正確かつスピーディーに収集、共有し、それらを活用し各関係者の業務負荷を軽減しつつ、責任を明確化していく。

これが日鉄建材がトラック簿を導入してからたった1年弱で実現した取り組みである。

ここまででも驚きだが、日鉄建材の物流改善はまだ終わりではない。

まだ解決されていない課題もある。

同社は次のアクションをすでに進めている。

■トラック簿と他社システムを組みあわせて輸送実態の見える化を推進する

冒頭で述べた通り同社は全面的な車建てへの移行を推進中である。それが実現した暁にはトラック簿の蓄積データをはじめ、運賃情報をも日次の車番単位で把握可能なデータベースの構築を目指している。一方で全社でみると膨大な情報量となるためキーエンス社のKI(情報分析ツール)を活用し、複数の製造所(+営業)がお互いに比較しあい、自分たちのポジションを認識できる環境を整えていきたい、と語っている。

(キーエンス社のKI:https://analytics.keyence.com/)

■最後に

当社もトラック予約システムの事業を開始し約6年を迎えるが、リリース当時は「データ活用」とはいうものの、多くの会社がまずはトラック予約システムに慣れることに必死でデータ活用の中身は今よりも薄いものであったと認識している。

しかし、トラック予約システムの認知もあがり、多くの荷主企業、運送会社での利用が増えたことで「使う・慣れる」ことに加え「どう活用するか」という観点をもった企業が増えてきたことも事実である。

また、データ活用についてもトラック予約システムのデータだけでなく、今回で言えばNEXCO社やキーエンス社といったこれまで関わることのなかった企業も巻き込んだデータの掛け算が行われていくことを考えると、それは無限の可能性を秘めている。

そして、この度当社のトラック簿も、2024年11月をもち、旧運営会社:モノフルからハコベル社にその籍を移したことで、これまでにないシナジーを提供できる環境が整った。

(例:ハコベルの提供する「配車計画/配車管理システム」などとの連携)

今回あげた課題はなにも鉄鋼業界だけに限った話ではない。

今回のような事例や日鉄建材が持つ「物流マルチ・マネジメント・システム」といった革新的な仕組みが業界を超えて活躍する日が来るかもしれない。

そこに対し我々ハコベルがどのように関わっていけるかも、今後見ていただけると有難い。

トラック簿の概要資料をダウンロードする

プライバシーポリシー をお読みの上、

同意して送信してください