困難だった複数箇所積み降ろしの待機時間把握を「トラック簿」で実現し、待機時間削減へ アサヒロジ株式会社明石支店

- 会社名

- アサヒロジ株式会社 明石支店

- 業種

- 物流

- 従業員数

- 約2,000名

- 所在地

- 兵庫県明石市二見町南二見1-33 アサヒ飲料(株)明石工場内

- URL

- https://www.alogi.co.jp/

アサヒロジ株式会社は2024年度より待機時間削減を目指し全社的に待機時間の分析ツールの導入を開始したが、構内に5つの倉庫を持つ明石支店では正確な集計が困難で、ツールの入力作業に最大360分/日を要していた。トラック簿導入後はそれが10分/日まで削減。また、正確な待機時間が可視化されたことで課題が明確になり、効果的な対策に結びついた。

アサヒロジ株式会社明石支店は、アサヒ飲料株式会社明石工場の在庫管理と入出荷を主な業務とし、自動倉庫システムやトレーサビリティシステムを活用してリアルタイムで在庫を把握するなど、最適な在庫維持に取り組んできました。

物流総合効率化法の施行を前に全社的な待機時間削減に取り組む中、構内に5つの倉庫を持つ明石支店では、複数箇所の積み降ろしによる運行の複雑さが、正確な待機時間把握の大きなハードルになっていたといいます。2024年12月、待機時間の正確な把握を目的に「トラック簿」を導入しました。

今回は、明石支店の皆様と本店業務部、システム統括部の皆様に、導入の経緯と現在までの成果についてお話をうかがいました。

近畿圏支社 明石支店 物流課 課長 兼六甲出張所 所長代理 児下 恭之様

近畿圏支社 明石支店 物流課 課長代理 梶原 大樹様

近畿圏支社 明石支店 物流課 主事 立木 慶佑様

近畿圏支社 明石支店 物流課 古本 千秋様

本店 業務部 担当課長 重松 佑弥様

本店 システム統括部 鈴木 梨央奈様

(以下、敬称略)

トラック簿を選んだ理由

(1)物流総合効率化法対応のため、待機時間の正確な可視化が必須だった

(2)複数箇所積み降ろしに唯一対応していたのがトラック簿だった

(3)アサヒロジの他拠点での導入実績があった

工場内5箇所の倉庫で積み降ろしをするトラックの待機時間把握が課題

——明石工場様での積み降ろし業務は、以前はどのような流れで行われていたのでしょうか。

左から明石支店 物流課 課長代理 梶原 大樹様、明石支店 物流課 古本 千秋様

梶原:まず、トラックが工場に到着したらドライバーさんは受付事務所へ行きアルコールチェックをします。次に受付簿に記入し、アルコールレシートと共に受付へ提出していただきます。当社の受付担当者が記載内容を確認し、問題がなければドライバーさんに伝票、作業指示書、アルコールレシートを渡し、車両を各倉庫のレーンへ誘導します。

トラックが所定のバースへ着いたら、フォークリフトマンがドライバーから伝票、作業指示書、アルコールレシートを受け取り、伝票の裏に作業開始時刻を記入します。作業指示書に沿って積み込みを行い、完了後にフォークリフトマンがアルコールレシート、伝票、作業指示書を回収し、トラックは退場します。退場までは早ければ1時間程度で完了するケースもあれば、状況によってはかなりの時間を要することもありました。

その後、フォークリフトマンが回収した書類は事務所へ送られ、手作業で受付簿と照合して待機時間を割り出していました。明石工場は倉庫が5つあり、積荷の内容によっては1台のトラックが複数セットの伝票・作業指示書を持って複数の倉庫を回るため、各倉庫で回収された書類をトラック別に分別・照合するのがかなりの負担でした。また、時刻の書き忘れ・書き間違いがあったり、正確さが担保できなかったりという問題もありました。

——そうした環境では正確な待機時間の把握は難しそうですね。

重松:はい。明石工場特有の事情は本店側でも把握していました。当社では法改正を前に2024年から待機時間削減を目指す取り組みを全社的に進めており、私たち業務部でもツールを導入して分析を始めていたのですが、そのツールへの入力作業が、全国の拠点では平均して1日48分程度である一方、明石工場では最大360分かかるという数字が出ていたのです。社内としても入力作業の簡略化を最優先に、待機時間の可視化を実現したいと考えていました。

複数箇所積み降ろしに対応できるツールが「トラック簿」だけだった

——それで「トラック簿」の導入を検討されたのですね。どのようなきっかけでお知りになったのですか?

左から、本店 業務部 担当課長 重松 佑弥様、システム統括部 鈴木 梨央奈様

梶原:当社の南茨木支店(大阪府茨木市)がバース管理システムを導入したと聞いて、視察に行ったことがきっかけです。そこで使われていたのが「トラック簿」で、社内的に導入実績があることは心強かったですね。

鈴木:本店の方でもバース管理システムのソリューション選定を進めていました。いくつかのソリューションを比較検討する中で、複数箇所の積み降ろしに対応しているのがトラック簿だけであることがわかり、導入候補として詳細を調べることになりました。そして実際にトライアルも行って、当社の業務フローに合っていると判断したのです。

——導入はどのようなスケジュールで進んだのでしょうか?

立木:2024年12月6日からトライアル導入で、実際に現場で試してみました。それを足がかりに、12月27日に5つの倉庫うち2つへ先行で導入し、2025年1月27日から全倉庫で本稼働が開始しました。

梶原:現場には100名を超える作業員がおり、タブレット操作に慣れていない人もいましたので、運用が可能かどうかという点には不安がありました。そこで、全員が参加できる日程で事前の説明会を複数回実施して、導入の目的や操作方法を伝えました。

正確なデータが取れるようになり、1日当たり最大360分かかっていた集計作業が10分に

明石支店 物流課 主事 立木 慶佑様

——トラック簿の導入後、どのような変化がありましたか?

梶原:一番大きな変化はトラックの正確な入退場時間が可視化されたことです。手書きの時刻を照合する作業がなくなったことも大きいですが、場内各倉庫での作業時間を車両ごとにトレースできるので、滞留の多い部分を明確に分析できるようになりました。

立木:現場では伝票の裏に作業開始時刻を書き込む必要がなくなり、タブレットを操作する形になりました。また、自動倉庫を除く4つの倉庫では、リフトマンがトラックの待機場所まで行って呼び込みをしなくてはならなかったのですが、手元の端末で呼び出せるようになり、その点でも効率化されたと思います。

呼出の様子

——リフトマンの方にとって、タブレットの操作はご負担ではないですか?

立木:そこは事前の説明会で、業務の一部として受け止めてもらえるように伝えましたし、導入後はリフトマン側もメリットを感じて積極的に使ってくれています。

古本:受付では、受付簿に記入されたドライバーさんの電話番号が間違っていたり読みにくかったりして、間違い電話をかけてしまうこともあったのですが、それがほぼなくなりました。導入当初はドライバーさん側にも戸惑いがありましたが、「他の倉庫でもトラック簿を導入しているから、この機会にアプリを入れてみようかな」とおっしゃる方もいらっしゃいました。

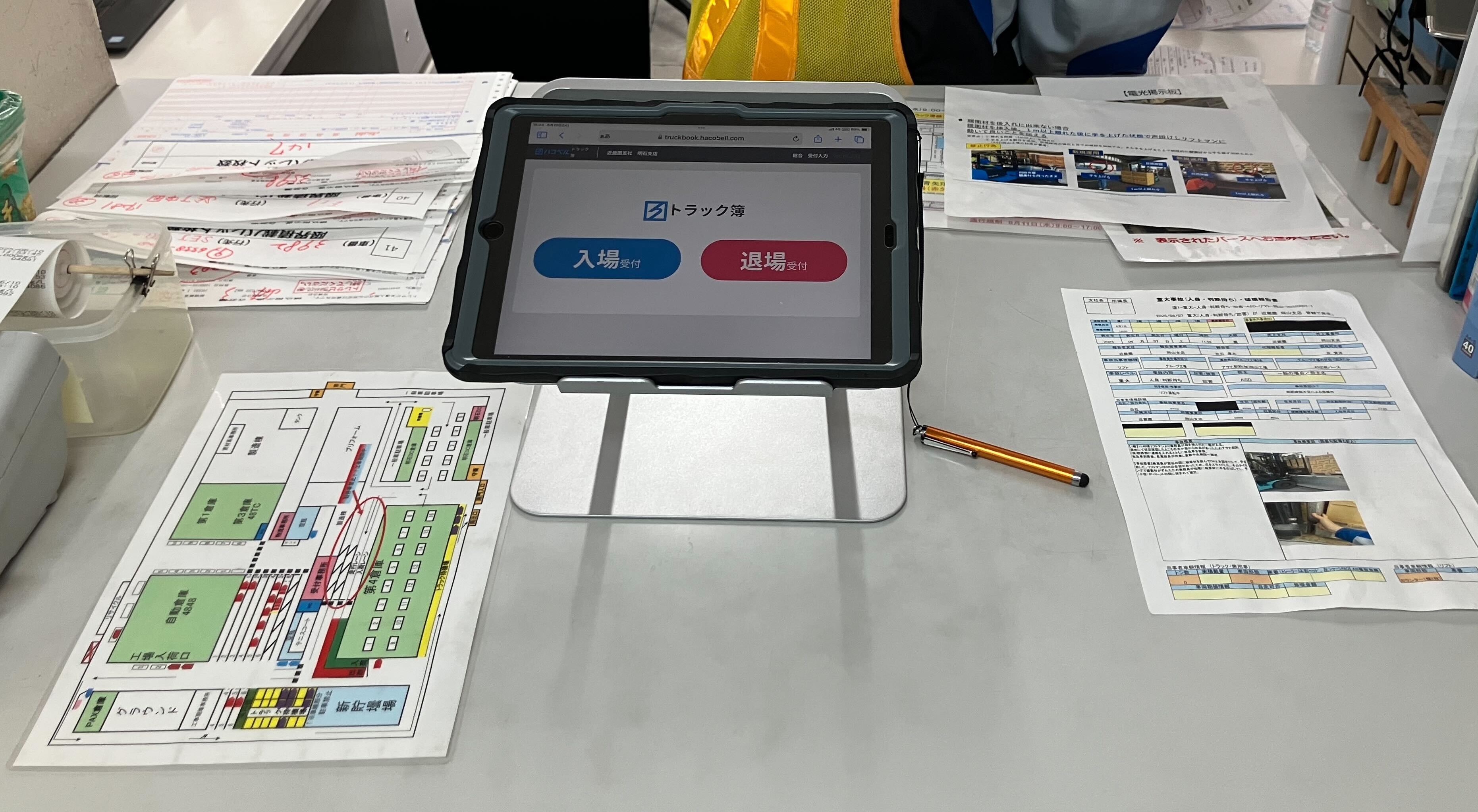

受付に設置されているタブレット

重松:業務部から見ると、トラック簿導入によってデータの集計・入力作業が劇的に軽減された点が大きいと感じています。先ほど申し上げた最大360分が現在は10分程度になりました。ここまで入力作業が軽減されたうえに、正確なデータに基づいた分析ができるようになったことが、大きな成果です。

数字の裏付けがあることで、具体的な対策を講じることができる

明石支店 物流課 課長 兼六甲出張所 所長代理 児下 恭之様

——トラック簿導入で得られたデータを分析したことによって、どのようなことがわかったのでしょうか?

梶原:5つの倉庫のうちの1つに、待機時間全体の85%が集中していることがわかりました。以前からここが長いとだろうとは思っていましたが、やはり数値化されると取り組むべき課題が明確になりますね。

児下:詳しく分析すると、その倉庫でトラックが滞留しやすい時間帯がわかってきましたし、逆に空いている時間帯も見えてきました。現在は、この倉庫について処理能力の向上と出荷の分散化を図り、待機時間の削減を進めています。徐々に効果が見えてきているので、さらに次の段階を目指していきたいと思います。

重松:数字の裏付けがあることで、ピンポイントで必要なところに人手を増やすなど、効果的な対策を講じることができました。以前は分析をしても曖昧な部分が多く、具体策につながらないことがほとんどだったのです。トラック簿には車両の入場後一定時間が過ぎると管理画面にアラートが出る機能もあり、今後はそういった機能も活用して待機時間の是正につなげていきたいですね。

トラック簿の概要資料をダウンロードする

プライバシーポリシー をお読みの上、

同意して送信してください