平均滞留時間が33分から27分に短縮、毎日1時間のデータ集計時間も不要に 株式会社エムズコーポレーション 新富士倉庫

.jpg)

- 会社名

- 株式会社エムズコーポレーション

- 業種

- 物流

- 従業員数

- 非公開

- 所在地

- 富士事業所/新富士倉庫 静岡県富士市

- URL

- https://peraichi.com/landing_pages/view/mscorp/

紙の受付簿を使ったアナログ管理によりさまざまな課題が生じていたエムズコーポレーション新富士倉庫では、2025年7月にトラック簿を導入。トラックの待機状況が受付からも現場からも視覚的にわかるようになったことで、呼び忘れなどのミスがなくなり、荷受けの準備も効率化された。さらにスマホ受付も導入し、トラックの滞留も解消。今後はバース予約の導入による一層の効率化も検討中。

株式会社エムズコーポレーション 新富士倉庫は、静岡県富士市にある飲料用包装容器(ペットボトルなど)を扱う倉庫です。マルチテナント型倉庫の一部に入居し、倉庫面積1200坪で5バースを運用中。入出庫は1日平均30台、多いと40台を超えることもあります。

2025年の3月に入居し、同年7月にトラック簿を導入。さらにその1ヶ月後には「スマホ受付」機能を追加して、呼び出しのミスやトラックの滞留といった課題を解消し、待機時間・荷待ち荷役時間短縮にも成果を上げています。同社新富士事業所 部長の深澤英彦さん、富士宮営業所 所長の望月武男さんにお話をうかがいました。

営業部 営業課 静岡エリア 部長 深澤英彦様

富士宮営業所 所長 望月武男様

(以下、敬称略)

トラック簿を選んだ理由

(1)トラックの呼び出し忘れなど、現場のミスを減らしたかった

(2)独自システムの開発に比べて安価に導入・運用ができた

(3)荷受けに必要な情報の取得など、必要な機能がそろっていた

積荷の情報がなく現場対応が非効率に、待機車両の呼び出しミスや待機列によるトラブルも発生

——トラック簿の導入前は、受付から積み込み・積み降ろしまでをどのような流れで行っていらっしゃいましたか?

深澤:ドライバーさんが到着したら、駐車場に車を停めて受付へ来てもらい、紙の受付簿に会社名・車番・名前・電話番号を記入した後、車に戻って待機してもらいます。フォークリフト乗務員は前の作業が終わったら受付まで行き、受付簿を見て電話で次のトラックを呼び出し、入場してきたドライバーさんに荷物の内容を確認して接車バースを案内する、という流れでした。

——現場ではどのような課題があったのでしょうか?

望月:トラックが入場するまで、トラックの仕様や積み卸しの荷物情報がわからない点が非効率を生んでいました。特にローラー車かどうかによって、同時に対応できる台数や、接車してもらうべきバースが変わってきます。これらが事前にわからなかったため、来たものに都度対処するような状態でした。リアルタイムで待機台数や待機時間も把握できないので、作業予定などを組みづらかったです。

加えて、時々ですが、リフト乗務員が場外で待機しているトラックを呼び忘れたり、順番を間違えたりするミスも起きていました。

富士宮営業所 所長 望月様

深澤:受付簿が手書きだったため、どうしても書き間違いが発生してしまうという問題もありました。以前は私が毎日、手書きの受付簿の内容をExcelに転記して管理していたのですが、入場・退場の時刻を書き間違えていることもあり、入力には、毎日1時間くらいかかっていました。

また、当社が入居している施設には駐車場が少ないので、受付が重なった時はドライバーさんが入場できず、時間をおいてまた様子を見に来てもらったり、受付車両が集中した時は社員が場内誘導の対応をしていましたね。

独自開発システムを検討するも、機能が充実しており安価なトラック簿を選択

——そうした課題があってトラック簿の導入をご検討いただいたのですね。

深澤:はい。以前からトラック簿の存在は知っていたのですが、展示会で拝見した際に詳しい説明を聞きしました。実はその前に独自の受付システムの開発を検討しており、見積りも取ったところだったのですが、やはり開発導入費が大きくなってしまうことと、運用開始後の保守やカスタマイズで都度費用がかかることがネックであり、導入は難しいという判断をしました。トラック簿もランニングコストはかかりますが独自開発ほどではなく、継続的な保守費用が発生しない点や機能追加に必要なコストを含めて結果的に割安だと判断しました。

また、独自開発のシステムでは、ほぼ従来の紙の受付簿をデータ入力にしただけの最小限の情報を扱う計画でした。しかし、トラック簿なら積荷の内容や荷台の仕様など、私たちが必要な項目を簡単なカスタマイズで追加ができ、費用もかかりません。そのような部分も導入の決め手となりました。

営業部 営業課 静岡エリア 部長 深澤様

——逆に、導入に対しての不安や懸念はありましたか?

深澤:やはり操作性ですね。これまでの現場はずっとアナログだったので、導入しても実際に使いこなせるかどうかが心配で、現場にも不安の声がありました。ただ、導入前からハコベルさんに丁寧にサポートしていただきましたし、デジタル化の第一歩としては受け入れやすいものであったと思います。また、運送会社さんへの周知や、受付に置く操作マニュアルなどは、ハコベルさんにご用意いただいたものをほぼそのまま使えたので、非常に助かりました。

ドライバーさんについては、他企業様でトラック簿受付を経験されている方も多く、2日程度説明に付きましたが、スムーズに切替が出来ました。

作業効率化により平均滞留時間が33分から27分へ短縮、毎日1時間かかっていた実績データ集計の手間はゼロに

——トラック簿導入後、お仕事の流れはどのように変わりましたか?

望月:ドライバーさんに受付のタブレットで入力してもらい、リフト乗務員が現場のタブレットからトラックを呼び出す流れに変わりました。1台呼ぶごとに受付に行く手間がなくなりましたし、待機中の車両が一覧できるので呼び忘れもありません。また、積荷や荷台の仕様が事前にわかるようになったことで、誘導から積み降ろしまでのムダも減りましたね。限られたスペースで荷捌きの準備ができるなど、荷役時間の短縮につながっています。

呼び出しを行う様子

タブレットはフォークリフトにもマウントできる

深澤:当社で取り扱う積荷はほとんどがパレットなので、もともと2時間を超えることはほとんどなかったのですが、接車と荷捌きの効率化で効果が出ています。トラック簿導入前は受付から作業完了まで平均33分だったものが、先月は27分になりました。

——もともと短かったものがさらに18%短縮されたのは素晴らしいですね。

望月:そうですね。さらにリフト乗務員からすると、受付状況が画面上で直感的に捉えやすいのがいいですね。「全体の作業時間を短縮するための接車パズルを組み立てたり」であるとか、「残り1台だから1名だけ残して休憩に入っていい」といった見通しも立てられます。

深澤:受付が重なるとドライバーさんが場内に入れなくなる課題に関しても、導入後1カ月くらいで「スマホ受付」機能も追加させていただき、対応ができました。「スマホ受付」を活用することにより、ドライバーの方の、受付入場の手間が無くなり、施設内の混雑は解消されました。

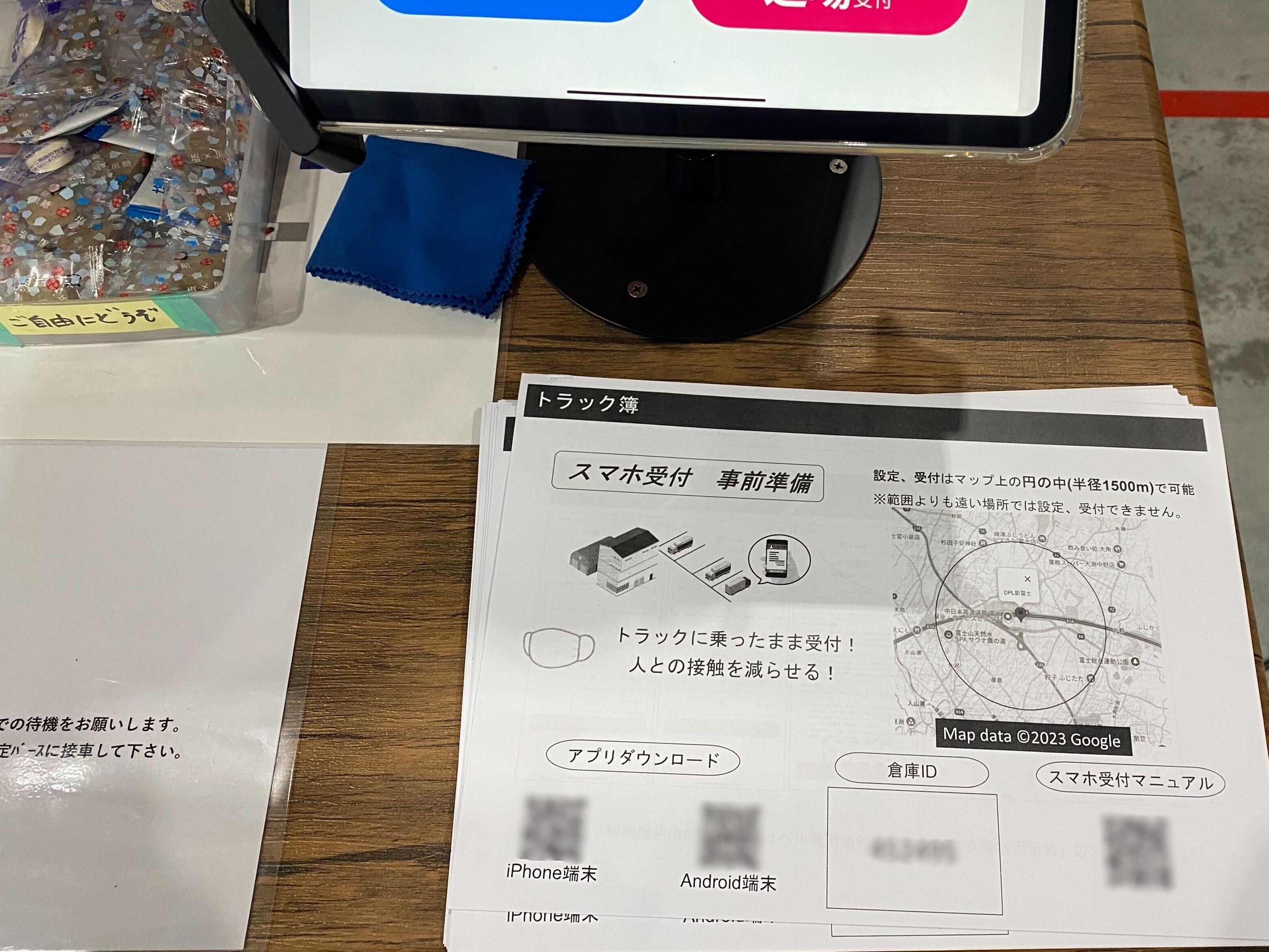

スマホ受付のご案内

——なるほど。待機実態をExcelに転記する時間も削減されたのでしょうか?

深澤:はい、毎日1時間のExcel転記時間もまるまる削減されました。物流効率化法の基本方針として全体作業時間の短縮が必須となる中、ドライバー待機荷役時間の実績データは、当社として時間削減に取り組んでいることを客観的に示す有効な材料です。このようなデータを集計する手間無く、いつでも提示できることは非常にありがたいです。

——今後取り組んでいこうと思われていることはありますか?

深澤:はい、今後はトラック簿の「バース予約機能」も活用して来場するトラックの分散化を図り、バース運用をより効率化していくことも検討したいと考えています。「トラック簿」の導入により作業効率も向上した事で、今後のデジタル化を進めるにあたり、現場の不安解消や理解度アップに繋がっていると思います。

トラック簿の概要資料をダウンロードする

プライバシーポリシー をお読みの上、

同意して送信してください