内外日東が300社以上の取引先にトラック簿を浸透させることに成功したわけ

- 会社名

- 内外日東株式会社

- 業種

- サービス

- 従業員数

- 300名

- 所在地

- 〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目6番5号

- URL

- https://www.nnt.co.jp/aboutus/index.php

2024年4月1日に内外日東大黒物流センターにてトラック簿を導入。

導入に際して関係者(推進者・受付・荷役者・営業など)との協力と、荷主・運送会社・ドライバーへのきめ細やかな案内により、300社以上の取引先の協力を得ることに成功。

同物流センターの「大幅な待機時間の削減」と「荷役作業の劇的な改善」を実現させた。

全国有数の保税区域である大黒エリアに物流倉庫を構えているのが今回の取材先である内外日東:大黒物流センター(以下、同社)である。

海外の貨物の保管場所となる保税倉庫を運営されている。

同社の取り組みは2023年に遡る。

2023年といえば物流業界では「2024年4月から始まるドライバーの残業時間の規制(によってもたらされる様々な問題:2024年問題)」や「荷待ち・荷役時間2時間ルール」の対応に多くの荷主・物流事業者が迫られていた年だ。

そんな中、同社の課題はすでに顕在化していた。

同社の物流倉庫には300社以上の荷主の荷物が日々集まってくる。

とりわけ海貨を扱う関係から船のカットオフに合わせた搬入が集中し、構内であふれたトラックが目の前の通りまで長蛇の渋滞を生んでしまう光景が日常的であった。

同時に保税区域でありながら目の前を通るのは県道であり警察の指導の対象となるため、他の保税区域の物流倉庫よりも目がつけられやすいという側面も存在した。

当時のエピソードをお話いただいたのは、当センターにてトラック簿の導入を推進された栗原課長様と現場でトラック簿を操作しながら荷役作業を行われている久保様のお二人だ。

左から:岡部様 栗原課長様 久保様

トラック簿を導入して変わったことは大きく2つあるという。

1つ目が、目に見える待機の削減だ。

先述のとおり、これまでは県道まで溢れかえっていた長蛇の列が今では解消されている。

導入効果は定量的な部分と定性的な部分の両面で感じられているという。

定量的な効果で言えば、300社以上の運送会社が予約を活用し、90%以上が30分以内の待機に短縮されている。

定性的な効果としては、ドライバーの口コミが導入1年で様変わりしたという。かつては待機で有名だった当センターに対し「待機が長い倉庫」といったコメントがネット上やドライバー同士での口コミになっていたそうだが、導入してから1年はそういった口コミが嘘のようになくなったという。

むしろ、ドライバーからは休憩や食事などをしっかりととってから計画的に倉庫に来れるようになったということで働き方の改善に関するプラスの意見が多く寄せられている。

(これまではAM6時の開門の順番待ちのために前日21時から待機をしているドライバーも珍しくなかったという)

2つ目に、荷役の効率化である。

待機の削減よりもむしろこちらのほうが嬉しい改善だったと語るのは、実際にトラック簿を使って荷役業務をされている久保様だ。

具体的に何が変わったのだろうか。

現場を見させていただくとそこにはフォークリフトに固定されたタブレットの姿があった。

このタブレットにはトラック簿の倉庫側の管理画面が表示されている。

この画面に今日一日の入荷予定が表示されているのだ。

現場で予約状況を確認されている様子

タブレットには予約状況が表示されている

「一日の入場予定台数やトラック1台1台に積まれている荷物の詳細が可視化され、荷降ろしの優先順位付けや、保管スペースの確保・人員配置などの事前の準備が圧倒的にしやすくなった」という。

これまでも本社の営業マンから事前情報を共有してもらうことは行っていたようだが、

・情報の伝達の速さ(今では営業マンからの情報よりも先に手元にある状態)

・情報の網羅性、正確性

すべてにおいて以前よりも精度があがったという。

そして、逆に今ではこちらのほうから営業マンに「お客様にこういったことを確認してほしい」といった逆方向での働きかけができるようになり、社内・社外におけるコミュニケーションの質もあがったという。

また、これまではフォークマンがわざわざ待機車両を呼びに行っていたが、ボタン操作で簡単に現場を離れずに呼び出すことができるようになった点も大きな満足につながっているという。

同社がトラック簿の運用をスタートしたのは2024年4月1日からである。

まさに記念すべき日(働き方改革法改定の日)にスタートし、そこから1年弱で実現した「大幅な待機時間の削減」と「荷役作業の劇的な改善」。

港湾倉庫という特殊な環境、300社を超える取引先という決して簡単ではない諸条件において、成功の要因は何だったのだろうか?

率直に2つの質問を投げかけてみた。

「正直なところ、導入前トラック予約受付システムに期待していたか?」

その答えは「No」であった。

「こんなもので本当に現状を改善できるのか?」そう思ったと二人は口を揃えている。

2つ目に「300社以上の荷主、運送会社に浸透できると思ったか?」

こちらも同じく「到底No」であった。

なぜこの質問をしたのか、それは世の中に同じ感覚を持っているであろう導入に踏み切れない企業が多くいると感じていたからである。

しかしこれらが今では現実のものとなり、この事例から学べる事は多いのではないか。

同社があげる成功の要因の一つに関係者(推進者・受付・荷役者・営業等)が連携しながら導入を進めていったことをあげている。

そして、その関係者がすべて内外日東の社員であったことでより連携がしやすかったこともプラスに働いたそうだ。

具体的にどのような連携があったのだろうか。

2024年4月のスタート時点での運送会社の利用者(予約者)は10社程度とスモールスタートであった。

その後、推進者である栗原課長様より本社の営業マンにトラック簿導入のいきさつや導入目的、荷主や運送会社への案内事項をとりまとめ社内説明を行い、そこから営業マンが付き合いのある荷主に対しそれらを展開、そこからさらに運送会社に情報共有という流れで認知を行ったそうだ。

この動きにより利用者(予約者)の数が一気に加速した。

まずはしっかりとした課題認識を持つ推進者の方がリードし、社内メンバーにも同等の課題意識を持たせること、そしてメンバーを巻き込んで進めていくことが重要だとわかる。

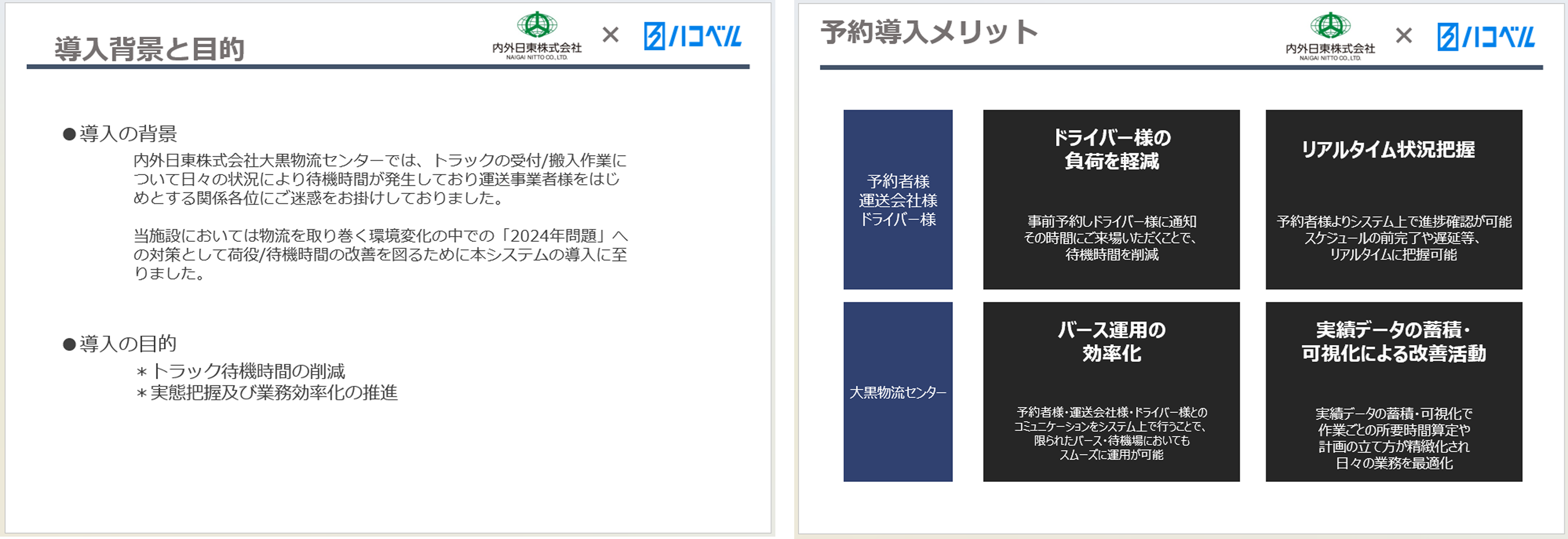

そして、取引先への案内資料の中にもそのヒントが隠されている。

以下は、同社が荷主/運送会社に対し事前配布した資料の一部だが、資料の冒頭にはシステムの導入の経緯や目的を、自社だけでなく運送会社の目線になってしっかりと書かれている。更にそれを運送会社の協力のもと改善していきたいという意思表示と、導入した際のお互いのメリットを伝えている。

サンプル:取引先向け案内資料

よくある誤った案内として、使い方のみが書かれた資料が配布されていることがある。こういった丁寧な案内が300社以上の取引先の協力を得ることにつながった1つの要因なのではなかろうか。

こうした働きかけにより導入は順調に進んでいった。

しかしある一定のところまでシステムが浸透すると、その後急激に浸透率が鈍化する、ということが起きたそうだ。システムを使ってくれない(予約をしない)運送会社が一部残り、そこが課題となった。

上記のような荷主から運送会社に落とし込むという方法を仮に「上からのアプローチ」とした場合に、今度は現場のほうで、まだ予約の利用をしていないドライバーに対し「下からのアプローチ」をかけていったという。

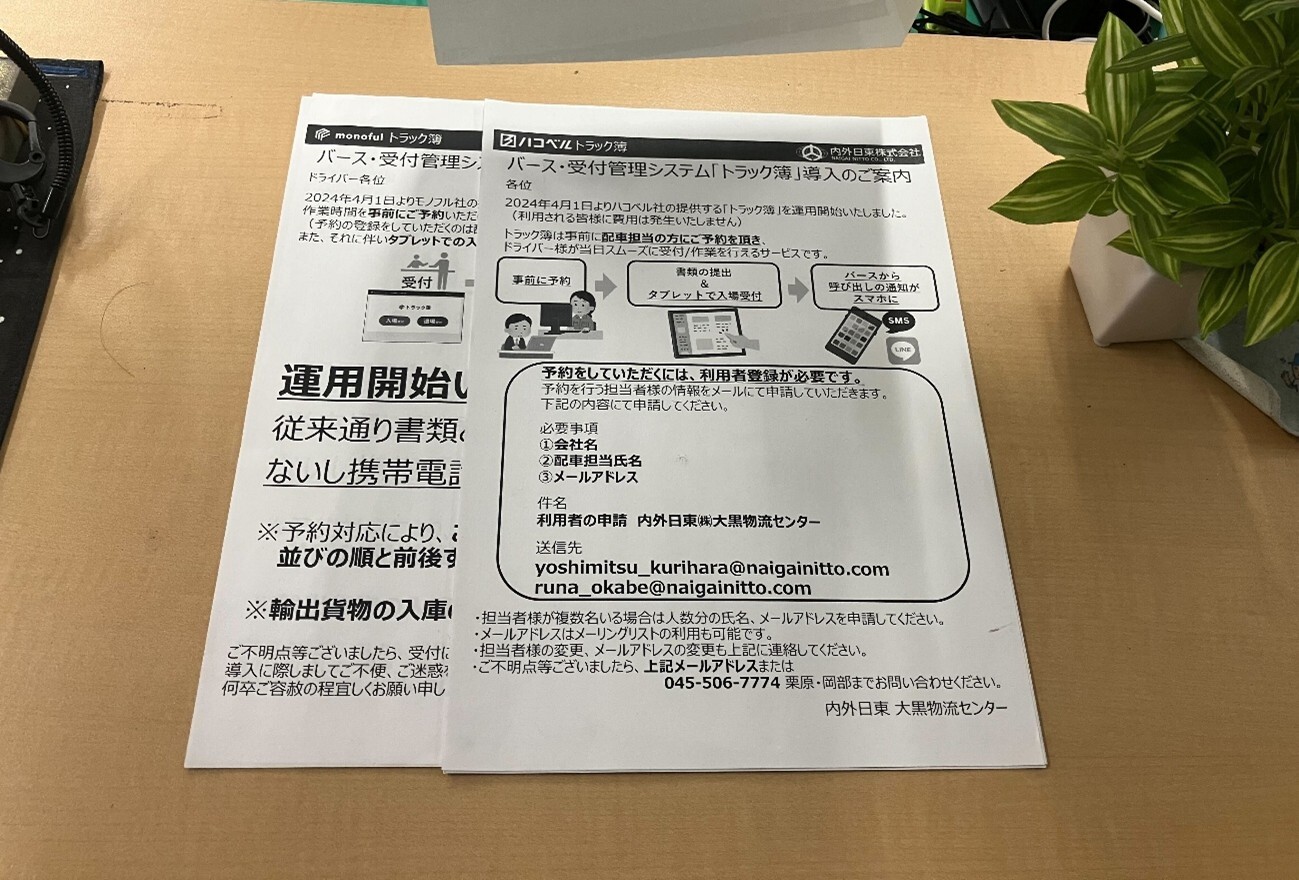

この両面からのアプローチにより浸透率をさらに上げることができたそうだ。下からのアプローチについては地道な作業になるが、以下のようなチラシを一人一人に渡して利用を促す努力を今でも継続されている。

受付に置かれたドライバー向けの案内チラシ

そしてもう1つ重要なポイントとして受付におけるドライバーとのコミュニケーションがあげられる。

受付は予約によって手配されたドライバーがやってくる総合窓口であり、ここでもドライバーがトラック簿を使って「受付操作」をする。

導入当初はご年配のドライバーの中にはタブレットでの受付操作がなかなかできず、サポートを必要とするケースもあったそうだ。そのサポートを一人一人丁寧に行ってきたのが受付を担当されている岡部様だ。

岡部様もまたトラック簿の導入に当初から携わってくださったメンバーの一人である。

こういった丁寧なサポートによる積み重ねの重要性に加え、物流業界における女性の活躍がいかに重要かが分かる。

受付では岡部様がきめ細やかなサポートをされている

今回のタイトルから何か画期的なテクニックや技術に期待された方はいたかもしれないが、地道に丁寧にやっていくということこそが、画期的と呼べる方法なのかもしれない。

そして地道と言いながらも1年弱でこれらが実現できたことを考えると、なおさらである。

成功事例というものは多くの会社が知りたいモデルであり、逆に言うと自社の中だけに隠しておきたいノウハウとも言えるが、同社は港湾物流という待機問題が課題視されている当業界において、その事例を少しでも同業他社に知ってもらい、港湾全体の物流を改善するきっかけになっていきたいと話している。

そしてこのような改善活動に少しでも興味のある会社に対しては、できる限りの情報公開を惜しまずに行っていきたいと話されている。

(実際に、Before/Afterを目の当たりにした同業の会社や行政からは、その取り組みについて色々とアドバイスを求められているという)

また、今後の展望として搬出のほうでもトラック予約受付システムを活用し、さらなる改善に取り組んでいきたいとのことだ。

トラック簿の概要資料をダウンロードする

プライバシーポリシー をお読みの上、

同意して送信してください