物流KPIとは?意味、目的、設定方法まで詳しく解説

物流KPIは、業務のパフォーマンスを測定し、改善点を明確にするための重要な指標です。物流業界は人手不足や燃料費の高騰などの課題に直面し、業務の効率化やコスト削減を迫られているため、物流KPIの導入は企業の経営効率化のために有効です。

本記事では、物流KPIの意味やその目的、主な指標やKPI設定の方法を解説します。

この記事でわかること

- 物流KPIの基礎知識

- 物流KPIを効果的に活用するポイント

目次

1. 物流KPIとは

まず、物流KPIの意味や目的について解説します。

KPIとは

KPIは、Key Performance Indicatorの略称で、重要業績評価指標と訳されます。KPIはさまざまな業務における業績を評価する指標で、企業の目標達成や改善を図るために設定されます。

※参考:国土交通省,概要版 物流事業者におけるKPI導入の手引き,p1

物流KPIとは

.JPG)

物流KPI(物流管理指標)は、KPIを物流分野に適用したものであり、物流が適切に管理されているかを示す指標です。物流の現状を把握し、改善点を見つけ出すための重要なデータとして活用されます。

物流KPIは、以下の3つにカテゴリに分けられます。

指標 | 内容 | 例 |

コスト・生産性 | 物流業務の効率性やコストパフォーマンスを評価する指標。 | 実車率 = 実車距離 ÷ 総走行距離 |

品質・サービスレベル | 顧客満足度や業務品質を評価する指標。 | 納期遵守率 = 期限内納品数 ÷ 全納品数 |

物流条件・配送条件 | 物流プロセス全般のパフォーマンスを測る指標。 | 配送頻度 = 配送回数 ÷ 営業日数 |

物流業務には、在庫管理、輸送、配送、出荷などさまざまなプロセスが含まれており、各プロセスの効果を最大化するために適切なKPIを設定することが重要です。このようにKPIを活用することで、物流業務の現状を把握し、業務改善や顧客満足度向上に向けた具体的な行動指針を得ることができます。

※参考:国土交通省,概要版 物流事業者におけるKPI導入の手引き,p1

物流KPI設定の目的

.JPG)

物流KPIの設定には、以下の3つの目的があります。

課題を見える化するため

物流KPIを設定することで、現状の業務プロセスを数値で測定して評価し、目標数値との差異を明確にできます。この差異を把握することで、物流管理における現状や具体的な課題が見える化され、改善施策が立てやすくなります。

共通認識のためのコミュニケーションツール

物流業務にはさまざまな人が関わっているため、曖昧な目標では関係者間で共有することが難しいです。そこで物流KPIを設定すると、達成目標を明確な数値で示すことができるため、関係者間での認識を統一できます。

合理的で公平な評価をするため

業務改善の促進には、スタッフの努力が評価される仕組みが必要です。作業効率やサービス品質、スタッフのスキルに関して、評価者によって基準が異なる場合がありますが、物流KPIは数値で測定するため、客観的で合理的な評価が可能です。努力や成果を正当に評価できることがさらなる業務改善へつながります。

※参考:国土交通省,概要版 物流事業者におけるKPI導入の手引き,p4

2. 物流KPIの主な項目

物流KPIには多くの指標がありますが、ここでは主な項目や目的、計算方法について、以下の表にまとめました。あくまで例であり、KPIはその利用目的に応じて設定する必要があります。

コスト・生産性についてのKPI

指標 | 目的 | 計算方法 |

保管効率 (充填率) | 物流センターや倉庫内の保管スペースを最大限活用するため、保管の効率を測る。 | 保管間口数÷総間口数 |

人時生産性 (庫内作業) | ピッキング、検品、梱包など庫内作業の効率を測るため。個人単位、ライン単位、時間帯ごとに計測される。 | 処理ケース数÷投入人時 |

数量あたり物流コスト | 物流センターで発生する総物流コストを数量単位で管理する。 | 物流コスト÷出荷数量(ケース、重量、容積など) |

日次収支(物流センター、トラック) | 1日単位で物流センターやトラックの収支を算出し、業務改善や配送ルート最適化に活用する。 | 1日あたりの収益-1日あたりのコスト |

実車率 | 空車状態を減らし、効率的な運行が行われているかを評価。 | 実車距離÷走行距離 |

実働率 | 車両の稼働効率を向上させるため、稼働状況を把握する。 | 実働日数÷営業日数 |

積載率 | 車両の積載効率を改善するため(ルート別、顧客別などに把握)。 | 積載数量÷積載可能数量 |

品質・サービスレベルについてのKPI

指標 | 目的 | 計算方法 |

棚卸差異 | 在庫の紛失、盗難、誤出荷などによる帳簿上の在庫数と実際の在庫数との差異を測るため。 在庫管理改善に活用される。 | 棚卸差異÷棚卸資産数量 |

誤出荷率 | 商品や数量、出荷先などを誤って出荷した割合を測る。 | 誤出荷発生件数÷出荷指示数 |

遅延・時間指定違反率 | 納期遅延や時間指定違反の発生頻度を測る。 | 遅延・時間指定違反発生件数÷出荷指示数 |

汚破損率 | 汚破損(商品の汚れ、破損、温度管理ミスなど)の発生した割合を測る。 | 汚破損発生件数÷出荷指示数 |

クレーム発生率 | 顧客からのクレームが発生した割合を測る。 (書類のミスやスタッフの態度、服装、サービス品質のクレームも含む) | クレーム発生件数÷出荷指示数 |

物流条件・配送条件についてのKPI

指標 | 目的 | 計算方法 |

配送頻度 | 顧客や納品先ごとの配送頻度を計測する。 多頻度配送の改善に用いられる。 | 配送回数÷営業日数 |

納品付帯作業実施率 | 契約外の納品付帯作業を実施した割合を測るため。 付帯作業の是正のため、納品付帯作業時間と共に算出するのが一般的。 | 納品先における付帯作業実施回数÷納品回数 |

出荷ロット | 顧客別や配送先別の出荷ロットサイズを計測するため。 輸送効率や庫内作業の効率を改善するために活用される。 | 出荷総数量÷出荷回数 |

出荷指示遅延件数 | 出荷指示の遅延を顧客別などで計測するため。 出荷指示の遅れや輸送効率を改善するために活用される。 | 計画時間を超えて出荷指示が行われた件数 |

納品先待機時間 | 納品先で指定時間に到着しても待機が発生した時間を計測するため平均化したもの。 待機時間削減のために活用される。 | 納品先での待機時間の合計÷総納品回数 |

納品付帯作業時間 | 納品先での契約外の作業(荷役、開梱、検品、棚入れなど)を行なった時間を計測するため平均化したもの。 契約外の作業是正のために活用される。 | 納品先で付帯作業にかかった時間の合計÷付帯作業を行った回数 |

※参考:国土交通省,概要版 物流事業者におけるKPI導入の手引き,p5-6

3. 物流KPI設定と効果的に活用するための方法

ここでは、物流KPI設定のプロセスや効果的な活用方法について紹介します。

.JPG)

KPI設定の方法

物流業務において、効果的なKPIを設定するためには、まず自社の物流の現状と課題を明確にすることが重要です。例えばコスト削減が課題であれば、配送コストや輸送効率に関連する指標を重点的に設定するなど、課題の内容に合致したKPIを選定する必要があります。

現状が把握できたら、物流KPIに基づいた具体的な目標値を設定し、達成に向けた戦略を構築します。この際、数値管理や測定頻度、評価方法などの仕組みを整えることで、継続的に効果を確認できる体制作りが求められます。

改善への活用方法

物流KPIを正確に運用するためには、全スタッフが同じ理解を持つ必要があります。そのため、測定や評価のルールを設定し、社内マニュアルの作成や通知によってスタッフに周知徹底を図ります。

また、KPIは一度設定して終わりではなく、継続的にモニタリングし、改善の指標として活用することが重要です。PDCAサイクルを回し、定期的なKPIレビューを行い、数値の変動やトレンドを把握することで改善点を見つけやすくなります。例えば配送頻度が高まっている場合、積載率など他の指標と合わせてその原因を分析することで、配送効率化のためにより良い改善策を選ぶことができるでしょう。

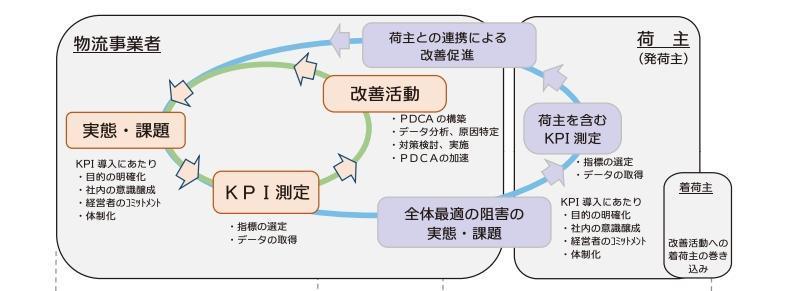

さらに、社内だけではなく、荷主と物流事業者が同じKPIを活用し連携を図ることで、サプライチェーン全体の業務改善へつなげることもできます。

※出典:国土交通省,概要版 物流事業者におけるKPI導入の手引き,p7

5. まとめ

物流KPIは、物流業務の現状把握や改善活動の指標として重要な役割を果たします。適切なKPIを設定し、社内の周知徹底、社外との連携を図り、継続的にモニタリングすることで、コスト削減や品質向上などの課題解決につなげることができるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)