運送申込書/運送引受書とは?荷主が知っておくべきポイントを詳しく解説

物流取引において、荷主と運送会社の間で交わされる「運送申込書」と「運送引受書」は、取引の透明性やリスク管理を担う書類です。

2024年(令和6年)の標準貨物自動車運送約款を含む標準運送約款改正により、これらの書類に指定された項目を明記し、相互に交付することが義務化されました。目的は契約条件の明確化であり、荷主と運送会社の間で、運賃・料金や附帯業務の内容を確認するための告示です。

運送と運送以外の業務を分離して記載するという改正点もあり、最新情報を踏まえた書類作成が求められています。

本記事では、運送申込書/運送引受書の役割や最新の改正点、実務に役立つ書類作成のポイント、注意点まで詳しく解説します。

この記事でわかること

- 運送申込書、運送引受書の基礎知識

- トラブル防止のポイント

目次

1. 運送申込書/運送引受書の概要

まず、運送申込書と運送引受書の定義や役割について詳しく解説します。

運送申込書と運送引受書の定義

運送申込書は、荷主が運送会社に対して貨物の運送を依頼する際に提出する書類です。一方、運送引受書は、運送会社がその依頼を正式に引き受けたことを示す書類を指します。

従来は、荷主からの運送の申込みや運送会社の運送の引き受けについて明確な規定がありませんでした。2024年3月に標準運送約款が改正され、運賃や料金、附帯業務の内容を明確に記載した書面(電磁的方法を含む)を相互に交付することが義務化されました。(※)これにより、運送取引における透明性と信頼性が一層高まることが期待されています。

また、運送と運送以外の業務を分離して記載することも求められるようになりました。運送と附帯作業を明確化することで、契約外の業務が発生した場合に、その業務に対する対価を運送会社が荷主に対して請求しやすくなるため、業務の適正化と収益向上が見込まれます。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会 都道府県トラック協会,改正された「標準貨物自動車運送約款」が施行されます

運送申込書と運送引受書の役割

.JPG)

運送申込書や運送引受書により、契約が書面化されることには、以下の4つの意義があります。

運送条件の明確化

事前に運賃や附帯業務、支払い方法を確認することで、双方の合意に基づく契約が成立し、トラブル防止につながります。

記録の保持

契約内容を電子書面(PDFなど)として保存することで、万が一のトラブル発生時に契約内容を確認でき、迅速に問題解決できます。

追加業務の防止

契約外の作業についても対価を請求できるため、業務内容が明確化され、双方の誤解や無駄な労働の防止、待機時間の減少も期待できます。

適正な運賃・料金の収受

積込や取卸作業料、附帯業務料など項目ごとに料金が明記されるため、適正な運賃収受が可能となります。

※参考:国土交通省,トラック運送業における書面化推進ガイドライン

電磁的方法による書面交付のメリット

改正後の標準運送約款では、運送申込書と運送引受書の交付方法として電磁的方法が認められているため、電子契約やPDF形式での保存が可能です。クラウドや社内のパソコンに保存することでペーパーレス化が進み、効率的な取引が実現できます。電子化対応により、書類の保管や確認が容易になり、双方にとって業務効率が向上するメリットがあります。

2. 運送申込書/運送引受書の義務化の背景

2024年の標準貨物自動車運送約款の改正は、物流業界が抱える複数の課題に対応するために実施されました。特に、2024年問題への取り組みが急務であり、ドライバーの労働時間短縮と賃金上昇に向け、契約内容を明確化することが求められています。

従来の標準運送約款では、運送の申込みも引き受けについても明確な規定が存在せず、契約内容が曖昧で、以下のようなトラブルが発生していました。

.JPG)

長時間の待機時間発生

積込みや荷卸しを待つ時間が長引き、ドライバーの労働時間が増加する一因となっていました。

契約に基づかない附帯作業の要求

契約に含まれていない追加作業が要求されるケースもあり、ドライバーに負担がかかっていました。

一方的な運賃減額

一部では運賃が一方的に減額される事例も見られ、適正な収入が確保されにくい状況にありました。

今回の改正により、運送申込書と運送引受書に運賃・料金や附帯業務の内容が詳細に記載されることになりました。契約の透明性が確保されることや適正な運賃・料金の収受が期待されています。

関連記事▶2024年問題と労働時間規制|荷主企業が今すぐ知るべき対策

3. 書類作成の基本ポイント

以下では、運送申込書と運送引受書を作成する際のポイントを説明します。

書類の様式

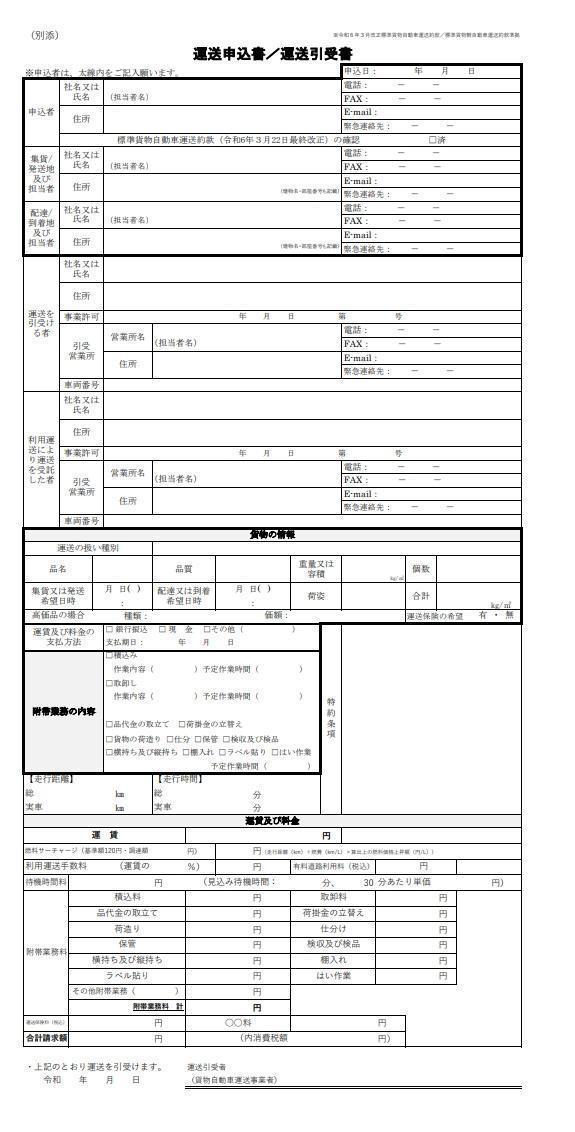

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,運送申込書/運送引受書

運送申込書/運送引受書の様式は、標準運送約款の規定に基づきます。

書類の雛形は、国土交通省や全日本トラック協会のホームページに掲載されているので、活用しましょう。

申込者は、太枠内の情報を記載する必要があります。

記載事項

記載内容は以下の通りです。

記載事項 | 内容 |

申込者や運送会社の情報 | 荷主など申込者と運送会社の社名、住所、連絡先などを記載します。 |

集荷場所や配送先の情報 | 集荷先と配送先の住所や担当者名、連絡先などの情報を記載します。 |

貨物の詳細 | 貨物の品名、数量、重量、サイズなどの情報を詳細に記載します。 高価な商品の場合は、商品の種類や価格を記載します。 |

運送保険の希望 | 運送保険の付保を希望する場合は、希望有りとします。 |

附帯業務の内容、作業時間、附帯業務料 | 積込みや取卸しなど、運送以外の業務内容や作業時間を具体的に記載し、その対価も明記します。 |

支払い方法 | 運賃およびその他料金の支払い方法や支払期日を記載します。 |

運賃・料金 | 運賃に加えて、燃料サーチャージや有料道路利用料などの追加費用も記載し、発生した料金を明確に記載します |

走行距離、走行時間 | トラックの走行距離や走行時間を明確に記載します。 |

これらの情報を正確に記載することで、料金や業務内容に対する誤解の発生を防ぎ、契約の信頼性が向上します。また、運送申込書/運送引受書に記載する内容は、標準的な運賃を算出するためにも必要な情報となるため、適正な運賃・料金の収受につながります。

書類の保存

運送申込書/運送引受書はトラブル防止の観点から1年間保存する必要があります。保存することで、万一のトラブル発生時にも契約内容を確認でき、スムーズな解決につながるでしょう。

※参考:国土交通省,トラック事業における書面化の推進について,p1

4. トラブル防止と注意点

.JPG)

契約を運送申込書/運送引受書として書面化することでトラブル防止が期待されますが、以下の通り、実務上の注意事項も存在します。

事前の条件共有

運送申込書/運送引受書により運送条件を事前に確認し、荷主と運送会社が十分なコミュニケーションを図ることが大切です。信頼関係が築けていれば、契約外の業務や過労運転、過積載といったリスクも低減できるでしょう。

支払い方法の明確化

運賃や料金、附帯業務料の支払い方法を明確に定めておく必要があります。支払い条件が具体的であれば、双方の認識のズレを防ぎ、金銭面でのトラブルを回避することができます。

附帯業務の適正化

契約にない附帯業務が実施された場合や追加料金が必要な場合など、イレギュラーな対応について予め契約内容に入れておく必要があります。これにより、現場での予期せぬ負担やトラブルを防止できます。

独自約款の申請要件

新しい標準運送約款を利用しない場合、企業は独自の約款を作成し、運輸局に申請・認可を受けなければなりません。例えば、運送申込書/運送引受書に基づく契約を避けたい場合、認可を受けた独自約款が必要となります。

※参考:公益社団法人全日本トラック協会,トラック運送事業経営のための行政手続き 総合サイト

5. まとめ

荷主として運送申込書/運送引受書を活用することは、取引の透明性と安全性を高めることであり、運送会社との健全な取引につながります。

2024年の標準貨物自動車運送約款の改正により、運賃や料金、附帯業務の内容が明確に記載された書類を相互に交付することが義務化され、契約内容がより具体的に把握できるようになりました。これにより、適正な運賃収受やトラブル防止が期待できるため、運送会社との信頼関係が構築でき、自社の物流業務においても効率化とリスク管理の強化が期待できるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)