2024年問題と労働時間規制|荷主企業が今すぐ知るべき対策

2024年問題は、トラックドライバーの労働時間規制がもたらすさまざまな影響に焦点を当てた重要な課題です。この問題は、ドライバーの収入減少や物流コストの増加、運送会社の売上減少など業界全体に大きな影響を及ぼします。

本記事では、2024年問題の背景と労働時間規制の詳細を解説し、荷主企業がどのように対応すべきかを具体的に示します。さらに、ドライバー、運送会社、荷主企業が協力して効率化を図るための具体的な対策についても紹介します。

この記事でわかること

- 2024年問題の背景

- 労働時間規制について

- 具体的な対策方法について

目次

1. 2024年問題とその背景

2024年問題は、トラックドライバーの労働時間規制が物流業界に大きく影響する課題です。労働時間の短縮が求められる中、業界全体での対応が必要です。

本章では、2024年問題の概要とその背景、なぜトラックドライバーの労働時間短縮が重要なのかを詳しく解説します。

2024年問題の定義と概要

2024年問題とは、トラック運送業界において、労働時間の上限規制が導入されることに伴う課題を指します。働き方改革関連法の施行に伴い、2024年4月からトラックドライバーの年間時間外労働の上限が960時間になりました。この規制の目的は、ドライバーの過労を防ぎ、労働環境を改善することにあります。

しかしこの規制により、物流業界には大きな影響が及ぶと予測されています。例えば、労働時間の短縮によりドライバーの収入が減少し、離職によって人手不足がさらに深刻化する可能性があります。また、運送コストの増加や配送遅延のリスクも高まります。このような課題を乗り越えるためには、業界全体での効率化や協力が不可欠です。

トラック運転手の労働時間短縮の必要性

トラック運転手の労働時間短縮は、運転手の健康を守るために極めて重要です。長時間労働は運転手の疲労を蓄積させ、事故のリスクを高める要因となります。このような健康リスクを軽減するためには、労働時間の短縮が欠かせません。

また、労働環境の改善は離職率の低下にもつながります。過酷な労働条件が原因で多くの運転手が業界を離れる現状があるためです。働きやすい環境を提供することで現役の運転手が長く働き続けることができれば、結果として離職率の低下につながります。

関連記事▶2024年問題で何が起きる?物流への影響や具体的な対策を解説

2. トラックドライバーの労働時間規制の詳細

2024年4月1日から適用されたトラックドライバーの労働時間の規制は、以下のとおりです。

時間外労働の上限規制 | 年960時間 |

1年の拘束時間 | 原則3,300時間以内 最大3,400時間 |

1ヶ月の拘束時間 | 原則:284時間以内 最大:310時間(年6ヶ月まで) ※284時間超は連続3ヶ月まで |

1日の拘束時間 | 原則:13時間以内 最大:15時間 ※14時間超は1週間2回以内 ※宿泊を伴う場合、1週間2回以内で16時間まで |

連続運転時間 | ・4時間を超えないようにする ・合計30分以上の休憩を確保する(1回おおむね連続10分以上) ※運転の中断は原則休憩とする |

休息期間 | 継続11時間を基本として9時間下限 |

本章では労働時間規制の詳細について解説します。

労働時間の上限

1日当たりや月当たりで拘束時間の上限が明確に規定されています。この上限設定によりトラックドライバーの長時間労働が抑制され、健康リスクや過労による事故の発生を防ぐことができます。

連続運転時間の上限

連続運転時間も4時間に制限されています。これにより、トラックドライバーの長時間労働による過労を防ぎ、安全な運行が可能となります。

休息期間の確保

休息期間の確保についても上記の表のとおりですが、運転手の健康と安全を守るために非常に重要です。ドライバーが運行ごとに十分な休息を取れるようにすることも、この規制の大きな目的の1つです。

予期し得ない事象

予期し得ない事象への対応は、トラックドライバーの労働時間管理においても欠かせない要素です。規定では、事故や交通渋滞、自然災害などの予期し得ない事象に対応するための時間は、1日の拘束時間や運転時間(2日平均)、連続運転時間から除外することができます。これは、ドライバーが予期しない状況に対応する際に、規定を厳密に守ることが困難な場合を考慮した措置です。これにより、ドライバーは無理な運行を強いられることなく、柔軟に対応することが可能となります。

特例

2024年の労働時間規制には、特例として「分割休息」「2人乗務」「隔日勤務」「フェリー」の4つがあります。それぞれの特例について詳しく見ていきましょう。

分割休息

連続して9時間の休息を取ることが難しい場合、分割休息が適用されます。その際、1回あたりの休息時間は最低でも3時間で、2分割して休息を確保する場合は合計で10時間以上、3分割の休息では合計12時間以上が必要です。

また、3分割休息が連続することは避けるべきであり、1ケ月間の勤務回数の半数がこの特例の適用を受ける限度とされています。

2人乗務

1台の車両に2人以上が乗務する場合、十分な休息が可能な設備が整っていれば、拘束時間を最大20時間まで延長でき、休息期間を4時間まで短縮することが可能です。さらに、車両内ベッドが一定基準を満たす場合には、拘束の時間を24時間まで延長し、8時間以上の仮眠が確保される場合には28時間まで延長できます。

隔日勤務

業務上の必要から隔日勤務が求められる場合、2暦日内の拘束時間は21時間、休息期間は20時間となります。例外として、仮眠施設で4時間以上の夜間仮眠を取ることで2暦日の拘束時間を24時間まで延長可能ですが、これは2週間に3回までに制限されています。さらに、2週間の総拘束時間は126時間を超えることはできません。

フェリー

フェリー利用時の労働時間に関する特例として、フェリー乗船時間は基本的に休息期間に含むという規定があります。ただし、フェリー乗船時間が8時間を超える場合には、フェリー下船時刻から次の勤務が開始されます。

※参考:厚生労働省,トラック運転者の改善基準告示が改正されます!

関連記事▶2024年問題に立ち向かう物流・運送業界|働き方改革関連法制定の背景や目的をわかりやすく解説

3. 2024年問題がもたらす影響

2024年4月に施行される予定の労働時間の上限規制は、物流・運送業界全体に大きな影響を及ぼすことが予想されます。ここでは、各ステークホルダーへの具体的な影響と課題を詳しく解説します。

物流・運送業界への影響

物流・運送業界において、2024年問題による最大の課題は物流の停滞リスクです。

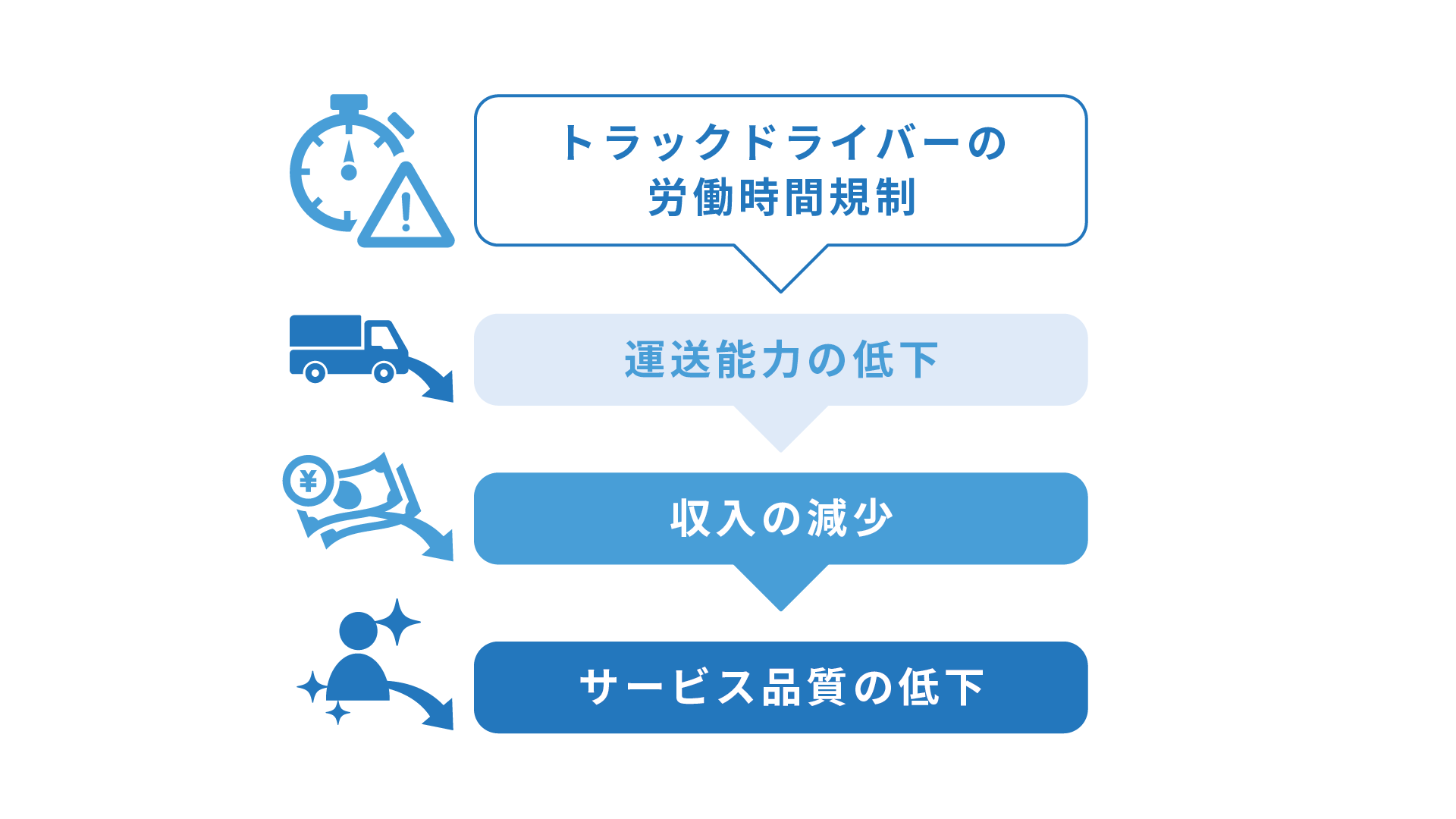

トラックドライバーの労働時間規制

2024年4月からトラックドライバーの年間時間外労働時間が960時間に制限されることで、長時間労働が難しくなります。これにより従来の輸送スケジュールの見直しが必要となり、運行回数の減少や配送遅延が発生する可能性があるでしょう。

輸送能力の低下

労働時間規制の影響で、ドライバー1人当たりの輸送可能距離や運行回数が減少します。物流全体の輸送能力が低下すると、需要に供給が追いつかない事態が発生する可能性があります。

収益の減少

輸送能力が低下することで、トラック事業者の売上が減少するリスクがあります。労働時間の制限により売上の減少が避けられない中、人件費の増加にも考慮が必要です。この収支バランスの悪化は、中小運送会社の経営を圧迫し、廃業や統合再編の加速につながるおそれがあります。

サービス品質の低下

輸送能力の低下に伴い、荷主からの要望に応えられないケースが増加する可能性があります。これにより、納期の遅延や配送頻度の低下など、サービス品質の低下が懸念されます。

一方で、この規制は業界の構造改革を促すきっかけにもなります。デジタル技術の活用による業務効率化や、パレット化による荷役作業の標準化などが加速すると予想されます。また、適正な運賃収受の実現に向けた動きも強まり、健全な物流市場の形成につながるでしょう。

トラックドライバーへの影響

ドライバーにとって2024年問題は、働き方を大きく変える転換点となるでしょう。

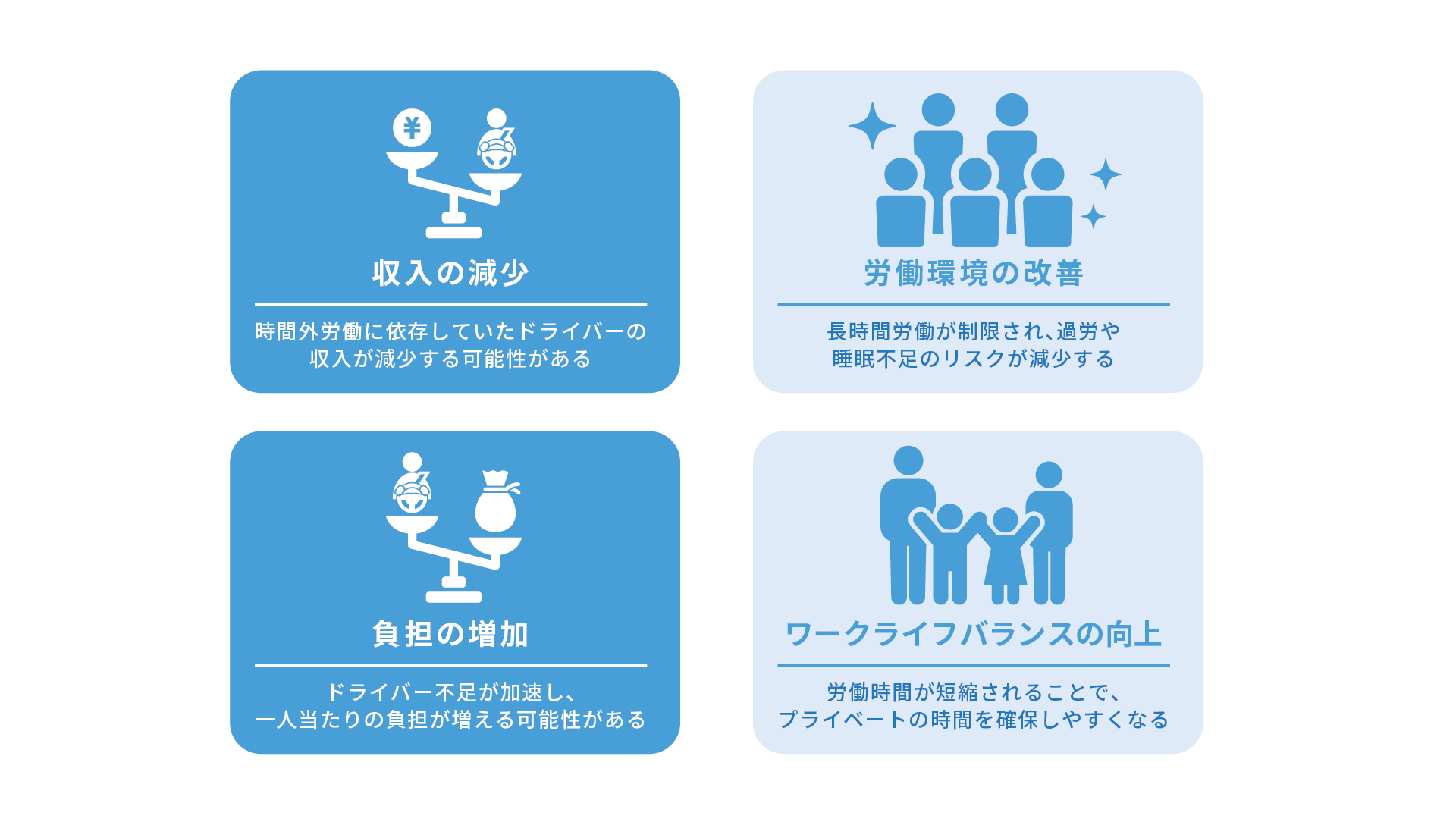

収入の減少

最も直接的な影響は、時間外労働の制限による収入の減少とされています。残業代を含めた給与体系で生活設計を立てているドライバーも多く、労働時間の短縮は実質的な収入減につながる可能性があります。

負担の増加

輸送効率の低下による配送回数の減少を補うため、1回当たりの積載量の増量や、よりタイトな運行スケジュールを求められることが考えられます。また、人手不足の影響で1人当たりの業務負担が増加する可能性もあります。

労働環境の改善

2024年問題を発端とした改革は、ドライバーの健康と安全を守る重要な施策です。労働時間の短縮や休息時間の確保が進むことで、過酷な長時間労働の負担が軽減される可能性があります。これにより、ドライバーの健康維持や事故リスクの低減につながることが期待されています。

ワークライフバランスの向上

労働時間の短縮により、家族との時間などプライベートの時間を確保しやすくなります。特に、これまで長時間労働が常態化していたドライバーにとっては、健康管理や生活の質の向上が期待されます。

また、労働環境の改善は若手ドライバーの確保にもつながります。従来の長時間労働を前提とした働き方は、若い世代の就職意欲を妨げる大きな要因とされていました。労働時間の適正化により、業界のイメージ改善と人材確保の好循環が生まれる可能性があります。

荷主や消費者への影響

荷主や消費者にとって、2024年問題は物流コストや納期、サービスの在り方に大きな影響を与える転換点となるでしょう。

物流コストの上昇

トラックドライバーの労働時間規制により輸送効率が低下し、運行回数の減少や長距離輸送の制限が発生します。その結果、人手不足を補うために運賃の値上げが進む可能性が高いと言えます。

納期遅延・リードタイムの長期化

輸送が遅延し、指定の日時までに相手に届かなくなる可能性があります。特に年末商戦やセール時期に物流のキャパシティが不足し、商品供給が追いつかない状況が考えられます。荷主としても納期の見直しが必要です。

サービスの見直し

運送会社の運賃値上げにより、小売業者やECサイトが「送料無料」を維持できず、送料が有料化されるケースが増加する可能性があります。物流負担を軽減するために「置き配」「宅配ロッカー」「コンビニ受け取り」などの利用が増加することも考えられるでしょう。

4. 2024年問題に対して、荷主企業が協力すべきこと

荷主企業としてもこの規制の影響を理解し、対策を講じることが求められます。本章では、荷主企業が具体的に取り組むべき対策について解説します。

労働時間の管理とモニタリング

労働時間管理システムの導入や適切なシフト管理により、ドライバーの労働時間を効果的に管理することが必要です。これにより、ドライバーの過労を防ぎ、安全な運行を確保することができます。

荷主としては、ドライバーの労働時間規制を考慮し、無理のない運送スケジュールを設定することが求められます。また、繁忙時やピーク時の輸送を分散化するなど、運送会社との協力が不可欠です。

さらに、トラック・物流Gメンの強化により、荷主企業の物流管理体制が厳しくチェックされる可能性があります。トラック・物流Gメンは、違反原因行為の疑いのある荷主や元請事業者へ「働きかけ」「要請」「勧告・公表」を行い、改善に向けた計画策定を指導しています。荷主としても、荷役作業の効率化を図る、契約にない附帯作業は依頼しないなどトラックドライバーに協力する姿勢が必要です。

リードタイムの見直し

短納期・即日配送の要求を減らし、余裕を持った納期設定をします。需要予測を高い精度で行い、急な発注や突発的な依頼を減らすことに努めましょう。

配送ルートの最適化

デジタル技術の活用は、効率的な運行を実現する重要な施策です。出荷タイミング、数量、荷物の特性などの詳細な出荷データを運送会社に提供することで、最適な配送ルートを検討することが可能となります。

荷主としても、配送ルートの最適化に積極的に協力することが求められます。例えば出荷データをリアルタイムで共有し、運送会社が最新の情報をもとに配送ルートを調整できるようにすることが重要です。この場合、デジタルツールやシステムを導入し、荷主と運送会社が連携してデータを分析し、最適なルートを導き出すことが求められます。

荷役・荷待ち時間の削減

荷待ち時間の削減は、ドライバーの労働時間を短縮し、効率的な物流運営に寄与する重要な施策です。まず、パレットの標準化やバース予約システムの導入が効果的です。

荷主としても自動荷役装置や倉庫管理システムの導入に協力し、荷役作業の効率化を図ることで、ドライバーの負担を軽減することが可能です。

また「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」で、荷主事業者に対して荷待ち・荷役の作業時間を2時間以内に収めるようルールが明確化されています。

関連記事▶荷待ち時間の削減で物流業界全体の改善へ!荷主企業が取り組める効率化対策

ドライバー1人当たりの輸送量の向上

従来の輸送方法や輸送形態を根本的に見直すことが欠かせません。例えば、長距離輸送を複数の短距離輸送に分割する中継輸送方式を導入することで、ドライバーの労働時間を短縮しつつ、全体としての輸送能力を維持することが可能となります。

これらの施策、特に他の荷主企業と協力して共同配送を推進することで、効率的な物流ネットワークを構築することができます。同業他社や取引先と連携し、トラックの積載効率を向上させたり、小口配送のまとめ発送を進め、配送回数を削減したりするなどの協力が必要です。

関連記事▶共同輸送が変える物流の未来!メリットや事例を詳しく解説

適正な運賃の見直し

荷主企業は運送会社との協力体制を構築し、適正な運賃を設定することで、運送会社がドライバーに対して適正な報酬を支払えるようにするべきです。これにより、ドライバーの労働環境が改善され、離職率の低下や新規入職者の確保につながります。

関連記事▶標準的運賃とは?定義や改正のポイント、運賃の計算方法まで詳しく解説

関連記事▶2024年問題における荷主の責任とは?影響を避けるための3つの対策を解説

5. 「ハコベル トラック簿」とは

2024年問題への対応として、荷主企業としてもドライバーの労働環境改善や輸送の効率化に協力することが欠かせません。そのために活用できるのが「トラック簿」です。トラック簿を活用することで、荷待ち時間削減、労働時間管理などが可能となります。以下に具体的な活用方法を解説します。

荷待ち時間の削減

「トラック簿」の中核となる機能は、バース(トラックの積み降ろし場所)の予約・管理システムです。従来の電話やFAXによる予約方式と異なり、ドライバーや配車担当者がスマートフォンやPC、タブレットから直接予約できます。これにより、以下のような効果が期待できるでしょう。

予約受付機能の活用

荷主企業がトラックのバース予約システムを導入することで、到着時間を分散し、長時間の待機を削減できます。運送会社やドライバーがスマートフォンやPC、タブレットから簡単に予約でき、倉庫側も予約状況をリアルタイムで確認することでスムーズな荷受けが可能になります。

リアルタイムの受付・バース割当

到着したドライバーはタブレットやスマートフォンから受付をします。倉庫担当者はシステム上で荷受け状況を管理し、効率的にバースを割り当てます。

待機時間データの可視化

荷待ち時間を記録・分析し、待機時間が長い時間帯や問題のある拠点を特定します。データをもとに、より適正な配送スケジュールの作成や荷受け体制の改善を行います。

ドライバーの労働時間管理

「トラック簿」は単なる記録システムではありません。蓄積されたデータを活用して継続的な業務改善を支援します。例えばドライバーの労働時間管理にも効果的です。特定の拠点や時間帯におけるドライバーの待機時間の傾向を分析し、効率的な人員配置の策定、最適な配送ルートの提案など多角的な改善施策を提供します。

運行データの記録と可視化

ドライバーの受付時間、バース到着時間、作業開始・終了時間を自動記録します。労働時間のデータを収集し、荷主側でも適切な配送スケジュールを管理できます。

荷受け可能時間の拡大

「トラック簿」のデータを活用し、荷受け時間のピークを分散させます。早朝・夜間の荷受けを検討し、ドライバーの拘束時間を短縮します。

データを活用した業務改善

労働時間のデータを分析し、どの拠点での待機時間が長いのかを特定します。運送会社と連携して、無駄な労働時間を削減する対策を策定しましょう。

このように、「ハコベル トラック簿」は2024年問題に対応するための総合的なソリューションとして、荷主企業の物流業務の効率化とドライバーの労働環境改善をサポートします。

6.まとめ

2024年問題とは、トラック運送業界における労働時間の上限規制導入に伴う課題を指し、ドライバーの過労防止と労働環境の改善を目指すものです。この問題に対処するためには、荷主企業と運送会社が協力して取り組むことが不可欠です。

具体的には、労働時間の管理とモニタリング、配送ルートの最適化、荷待ち時間の削減、ドライバー1人当たりの輸送量の向上、適正な運賃の見直しといった対策が必要です。労働時間の適切な管理と効率的な運行を実現するために、デジタル技術の活用や共同配送の推進が求められます。

これらの取り組みを通じて、全ての関係者と協力し、持続可能な物流業界の発展を目指しましょう。