標準的運賃とは?定義や改正のポイント、運賃の計算方法まで詳しく解説

日本のトラック運送業界では、長時間労働や低賃金がドライバー不足を招き、業界の持続可能性に深刻な影響を与えています。こうした課題に対処するため、平成30年(2018年)の貨物自動車運送事業法改正により「標準的運賃」が導入されました。

本記事では、この標準的運賃の定義や導入の背景、改正のポイント、さらに運賃の計算方法について詳しく解説し、荷主企業が適切な運賃を設定するための具体的な指針を説明します。

この記事でわかること

- 標準的運賃の基礎知識

目次

1. 標準的運賃とは

ここでは、標準的運賃の定義や令和6年3月の改正点について詳しく解説します。

標準的運賃の定義や目的

標準的運賃は、荷主との運賃交渉の参考指標として平成30年12月の貨物自動車運送事業法改正により創設された制度であり、令和2年4月に国土交通省が告示しました。物流を支えるトラック運送業界の持続可能な運営と、運転者の労働条件改善を目的としています。

長時間労働や低賃金といった課題が深刻化し、ドライバー不足や物流維持の困難が懸念される中、適切な運賃設定が求められてきました。トラック事業者は荷主に対して交渉力が弱い傾向にあることや、令和6年度から年間960時間の時間外労働制限が適用されることを踏まえ、運転者確保と運賃適正化を可能にする仕組みとして導入されたものです。(※)

この制度によりトラック運送事業者が適正な料金を収受し、業界全体の安定した運営がなされることを期待されています。

※出典:国土交通省, 「標準的な運賃」について

関連記事▶2024年の貨物自動車運送事業法改正とは?荷主企業に必要な取り組みを分かりやすく解説

関連記事▶物流業界における働き方改革関連法への対応|法成立の背景や目的、内容を詳しく解説

令和6年3月告示の標準的運賃改正内容

.JPG)

令和5年6月の「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づき、運賃収受の透明性と価格設定の適正化が図られました。その内容を反映し、令和6年3月に告示されたのが標準的運賃と標準運送約款です。主な改正ポイントは以下の通りです。

1.荷主等への適正な転嫁

運賃表の改定や料金体系の変更、業務の区分明確化などにより、荷主等への適正な転嫁が進められています。

ポイント | 概要 |

運賃表の改定 | 運賃表が改定され、平均で約8%の引き上げが実施されました。これにより、輸送業者の収益基盤を強化します。 |

燃料費の基準価格設定 | 燃料費の基準価格が1リットルあたり120円に設定され、燃料サーチャージも基準価格に合わせて設定されました。 |

荷役作業ごとの料金体系の導入 | 待機時間料に加え、積込料や取卸料などの荷役作業に応じた料金が新設されました。さらに、荷待ちや荷役作業が合計2時間を超える場合には、割増率5割が適用される新たな体系が導入されています。 |

運送と運送以外の業務の区分明確化 | 標準運送約款において、運送業務と運送以外の業務を別章に分離し、運送以外の業務の対価を収受する旨明記しました。 |

有料道路利用料の明記義務化 | 有料道路利用料を運送申込書/運送引受書に明記することが義務化され、運賃設定の透明性が向上しました。 |

2.多重下請構造の是正

下請け手数料の明確化、実運送事業者の通知義務化、電子書面での契約条件の明確化などが規定され、多重下請構造の是正と取引の透明性向上が図られています。

ポイント | 概要 |

下請け手数料の明確化 | 下請け手数料として、利用運送手数料を運賃の10%を上限として別途収受することが規定されました。 |

実運送事業者の通知義務 | 元請運送事業者に対し、実運送事業者の名称や商号を荷主に通知する義務を課しました。 |

電子書面による契約条件の明確化 | 運送申込書/運送引受書の電子書面での交付が規定され、契約条件の明確化が進みました。 |

3.多様な運賃・料金設定等

共同輸配送を想定した「個建運賃」の設定や、速達割増、余裕ある配達スケジュールでの割引、有料道路不使用時の割増料金を導入し、多様な料金設定が可能になりました。

ポイント | 概要 |

「個建運賃」の設定 | 共同輸配送など特定の輸送形態に対応するため、個別に設定される「個建運賃」を導入しました。 |

割増・割引料金の導入 | リードタイムが短い場合の「速達割増」や、余裕のある配達スケジュールの場合の割引、有料道路を使用しないことで発生するドライバーの長時間運転を考慮した割増料金を設定しました。 |

4.その他の変更

その他のポイントは以下の通りです。

ポイント | 概要 |

特殊車両割増の対象拡大 | 特殊車両割増の対象に、冷蔵・冷凍車に加えて海上コンテナ輸送車やダンプ車など5車種を追加しました。 |

中止手数料の見直し | 運送中止時の手数料について、請求開始可能時期と金額を見直しました。 |

運賃・料金のインターネット公表 | 店頭掲示に加えて、運賃や料金をインターネットで公表可能とし、透明性を向上させました。 |

※参考:国土交通省,「標準的運賃」 及び「標準運送約款」の見直しのポイント

2. 標準的運賃の導入背景

以下に、標準的運賃の導入背景について詳しく解説します。

ドライバー不足への対応

トラックドライバーの労働環境は他産業より厳しく、ドライバー不足が深刻です。有効求人倍率は全産業平均の約2倍で、高齢層が多く若年層や女性は少ない状況です。(※)標準的運賃の設定により働きやすい環境が整備され、ドライバーの定着や新たな人材確保が進むことで、物流業界が安定すると期待されています。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会 都道府県トラック協会,今すぐわかる標準的な運賃,p2

関連記事▶2024年問題によるドライバー不足の対策方法とは?原因や影響も解説

ドライバーの労働条件の改善

ドライバーの年間労働時間は、全産業平均より約2割長く、長時間労働が問題視されています。一方、年間所得額は全産業平均より約1〜2割低い状況です。(※)低賃金や長時間労働が業界の健全な運営を妨げているため、標準的運賃の設定により、労働時間の適正管理と給与水準の改善が期待されています。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,今すぐわかる標準的な運賃,p2

関連記事▶物流業界における働き方改革関連法への対応|法成立の背景や目的、内容を詳しく解説

公平な競争環境の確保

トラックドライバーは、長時間の荷待ちや契約外の附帯業務が発生しても、荷主への交渉力が弱く、適正な対価を得にくい課題がありました。標準的運賃の設定により、運送業者が荷主に対して適正な価格交渉が行えるようになり、公正な競争環境が保たれることが期待されています。(※)

荷主側も基準に従った適正なコストを把握することで、法令遵守に則った透明性のある取引が可能となります。

※出典:国土交通省,貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(議員立法)の概要 (平成30年法律第96号)

長期的なコスト削減と効率化

運賃基準があることで、無理な価格競争を避け、持続的なコスト管理や効率化を図ることが期待されます。(※)そのため物流業界全体の健全な発展にもつながります。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,トラック輸送の「標準的運賃」が改正されました

3. 標準的運賃の計算方法

ここでは、標準的運賃の計算方法について解説します。

運賃計算の基本的なプロセス

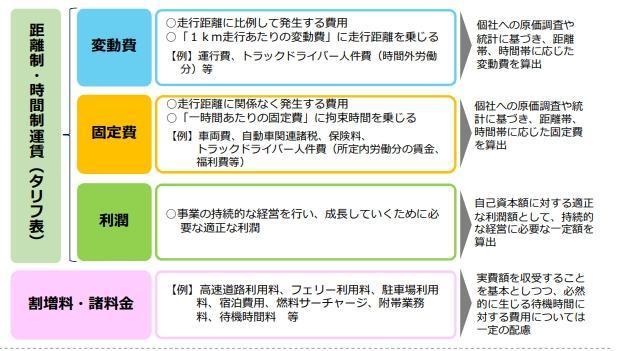

※出典:国土交通省 公益社団法人全日本トラック協会, 一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について,p8

標準的な運賃は、地域や車種(小型車、中型車、大型車、トレーラー)ごとに設定された「距離制運賃」「時間制運賃」の運賃表を基に計算されます。この運賃表の金額には、人件費や車両費などの変動費や固定費、利潤が含まれています。

さらに、燃料費、有料道路利用料、走行距離などの割増要素や、待機時間料、積込料・取卸料・附帯業務料を追加して計算する仕組みです。この柔軟な体系により、各事業者は自社の業務内容に応じた運賃を設定することが可能です。

計算方法

.JPG)

運賃の計算は、以下の順番で行います。

1.基準運賃の決定

地域・車種ごとに設定された距離制・時間制運賃表から基準運賃を算出します。

この運賃表は、チャーター便(貸切)を想定しています。

2.割増率の適用

1で算出した基準運賃に、有料道路料など実費を追加します。速達や深夜作業などの割増運賃の適用が必要であれば、割増運賃を追加します。

主な割増運賃と実費は以下の通りです。

・速達割増

・休日割増(日曜祝日)

・深夜・早朝割増(22時~5時)

・特殊車両割増

・品目別割増

・有料道路利用料

・燃料サーチャージ

・フェリー利用料など

例えば急ぎの商品が速達で発送され、高速道路を利用した場合、速達割増と有料道路利用料が基準運賃に追加されます。

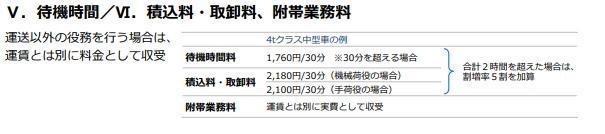

3.附帯業務料の追加

※出典:国土交通省,荷主・トラック運送事業者の皆様 トラック輸送の新たな「標準的運賃」が告示されました

附帯作業が発生している場合には、2で算出した運賃にその附帯業務料や待機料を追加します。

待機時間料や積込料・取卸料は、車種ごとに料金が設定されています。

運送以外の料金が明確化されることにより、運送業務の公正な料金収受が可能となりました。

4.個建運賃の計算

共同配送の場合、個建運賃の計算が必要となります。

上記で算出した運賃を基に、貨物1個当たりの運賃を以下の計算式で算出します。

(車種別のキロ程に応じた距離制運賃または車種別の時間制運賃のいずれか及びこれらの運賃に付随する料金)÷{(最大積載個数又は重量)×基準積載率(〇〇%)} ※〇〇は、各運送事業者において設定する。 |

ただし、個建運賃の適用には条件があり、条件に合わない場合は適用されません。

※出典:国土交通省 公益社団法人全日本トラック協会, 一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について,p99

標準的な運賃の計算例

距離制運賃の場合の運賃計算方法を、以下に解説します。

車 格 | 大型トラック (岐阜県→岡山県) |

運送キロ程 | 530km |

標準運賃 | 158,940円 |

附帯作業等 | 積込・取卸作業 なし |

待 機 時 間 | 出発・到着時 各30分 |

高速道路利用料 | 8,300円(片道) × 2 = 16,600円 |

消費税込の運賃 | 159,000円 × 1.1 = 174,900円 |

合計運賃 | 174,900円 + 16,600円 = 191,500円 |

1.基準運賃の決定

530kmを切り上げて550kmとし、運賃表から基準運賃を算出します。

中部・大型車・550km → 158,940円①

2.実費の計算

高速道路利用料 8,300円(片道) × 2 =16,600円(税込)②

3.消費税込運賃の計算

基準運賃 158,940円① →端数処理後 159,000円

159,000円×1.1=174,900円③

※計算した金額が10,000円以上で、1,000円未満の端数は1,000円に切り上げます。

4.合計額の計算

174,900円③ + 16,600円② = 191,500円 (請求合計額)

※出典:国土交通省 公益社団法人全日本トラック協会, 一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について,p84

4. まとめ

標準的運賃は、トラック運送業界の持続的な発展とドライバーの労働環境改善を支える制度です。法改正や労働規制の強化により、適正な運賃設定が一層求められています。荷主企業にとっても、適切な運賃を理解し透明性のある取引を行うことが、運送会社との信頼関係構築や効率的な物流管理につながるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)