共同輸送が変える物流の未来!メリットや事例を詳しく解説

物流業界ではトラックドライバー不足や運送費の高騰が深刻化しており、物流の効率化が求められています。こうした中で注目を集めているのが共同輸送です。物流資源を複数企業で共有し、効率性の向上とコスト削減を同時に実現する方法として多くの企業が導入を検討しています。

本記事では、共同輸送の基本的な仕組みとメリット、課題、さらには成功事例まで詳しく解説します。

この記事でわかること

- 共同輸送の概要

- 共同輸送のメリットと課題

目次

1.共同輸送とは

共同輸送とは、複数の企業がトラックや物流拠点などのリソースを共有し、輸送効率の向上とコスト削減を図る方法です。従来の個別輸送で発生していた無駄を排除し、物流の生産性向上を目指す取り組みとして注目されています。

以下に共同輸送が求められる背景や共同輸送の仕組みを詳しく解説します。

共同輸送が求められる背景

※出典:国土交通省,連携による持続可能な物流に向けて,p1

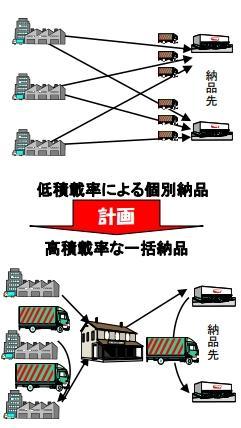

物流業界では、トラックドライバーの労働時間規制によって生じた2024年問題により、輸送能力が14%不足すると試算されています(※)。個別配送では積載効率が4割程度(※)と低く、空車運行が輸送コスト増加の一因です。さらに環境問題への対応として、CO2排出量削減も求められています。

国土交通省はこうした課題解決のため、企業間連携による物流の効率化を推奨しています。具体的には、荷主間の「ヨコの連携」と、荷待ち時間削減を目指す「タテの連携」を組み合わせた広義の共同物流を提案しました。これにより、輸送効率の向上や災害時のリスク分散、サプライチェーンの安定化が期待されています。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会, 「知っていますか?物流の2024年問題」

※出典:国土交通省,最近の物流政策について,p5

※出典:国土交通省,連携による持続可能な物流に向けて

関連記事▶ 2024年問題の解決策:物流業界が直面する課題と具体的対策3選

関連記事▶物流効率化に向けた政府の取り組みとは?荷主企業に求められることも解説

共同輸送の仕組み

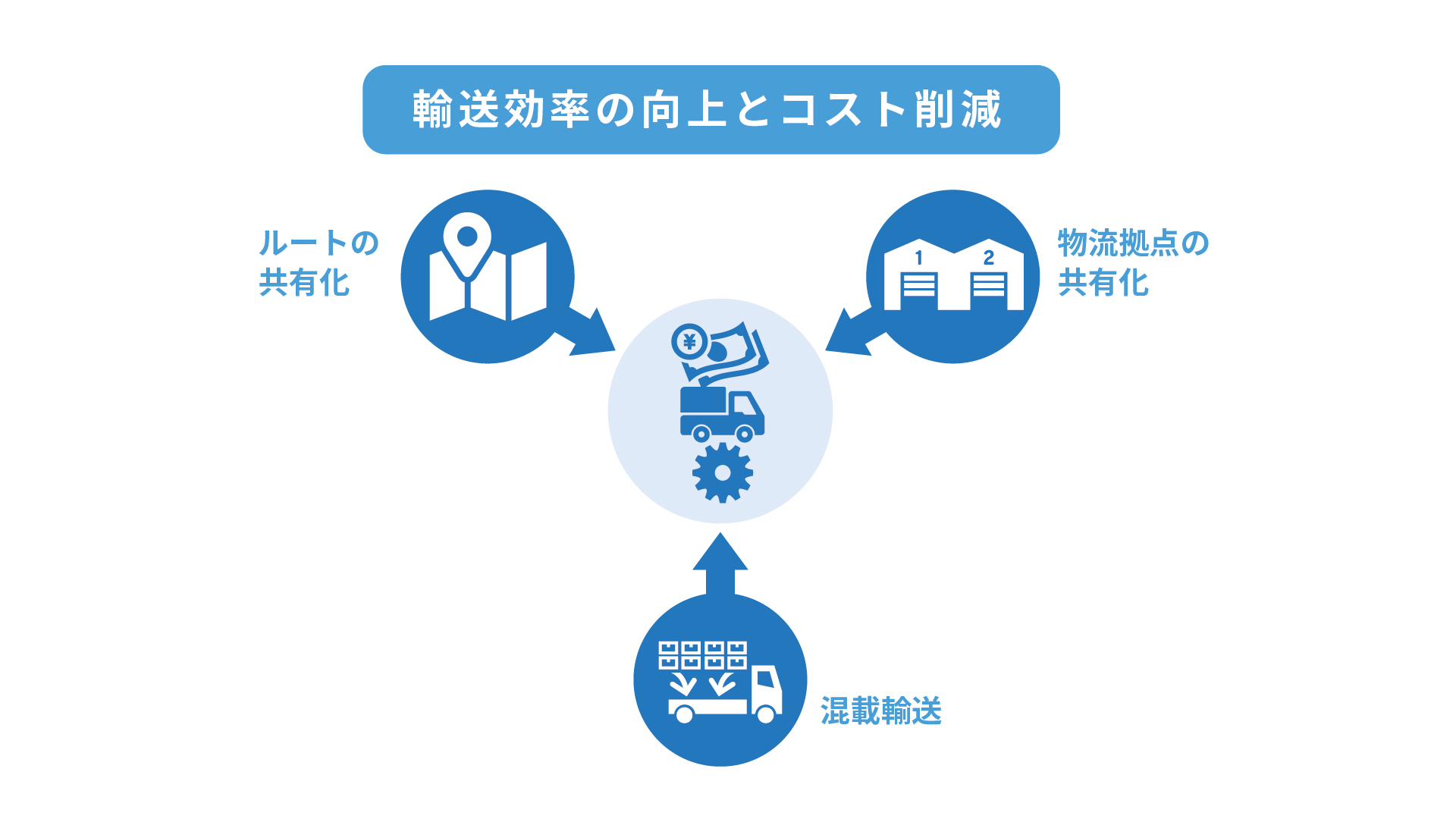

共同輸送の目的は、輸送効率の向上とコスト削減です。

共同輸送の主な仕組みを以下に解説します。

項目 | 内容 | 主な効果 |

ルートの共有化 | 配送ルートを統合し、積載率を向上 | 空車運行削減、コスト削減 |

物流拠点の共有化 | 荷物を集約して仕分け・積載を効率化 | 保管費用削減、需要予測の精度向上 |

混載輸送 | 異なる企業の荷物を1台にまとめて配送 | CO2排出量削減、効率化 |

ルートの共有化

複数企業の配送ルートを統合することで、トラックの積載率を向上させる仕組みです。例えば同じエリアに向けた荷物を混載し、輸送頻度を最適化することで空車運行を削減できます。

物流拠点の共有化

物流拠点を複数の企業で共有し、荷物を一箇所に集約して効率的に仕分け・積載する方法です。これにより、保管費用や運送費用の削減が実現するほか、緊急時の柔軟な対応も可能になります。また、在庫管理の可視化や需要予測精度の向上といったメリットも期待できるでしょう。

混載輸送

異なる企業の荷物を1台のトラックに積載し、同じ配送先へ一括して届ける手法です。この仕組みでは、配送ルートや荷物の種類が調整され、より効率的な輸送が可能となります。混載輸送は特に都市部でのラストワンマイル配送や、食品や医薬品など特定条件を満たす商品で効果を発揮します。

※ラストワンマイル配送:物流の最終区間である配送拠点から顧客までの輸送のこと。

関連記事▶貨客混載とは?導入された背景やメリット・注意点まで解説

2. 共同輸送のメリット

共同輸送の主なメリットを以下に解説します。

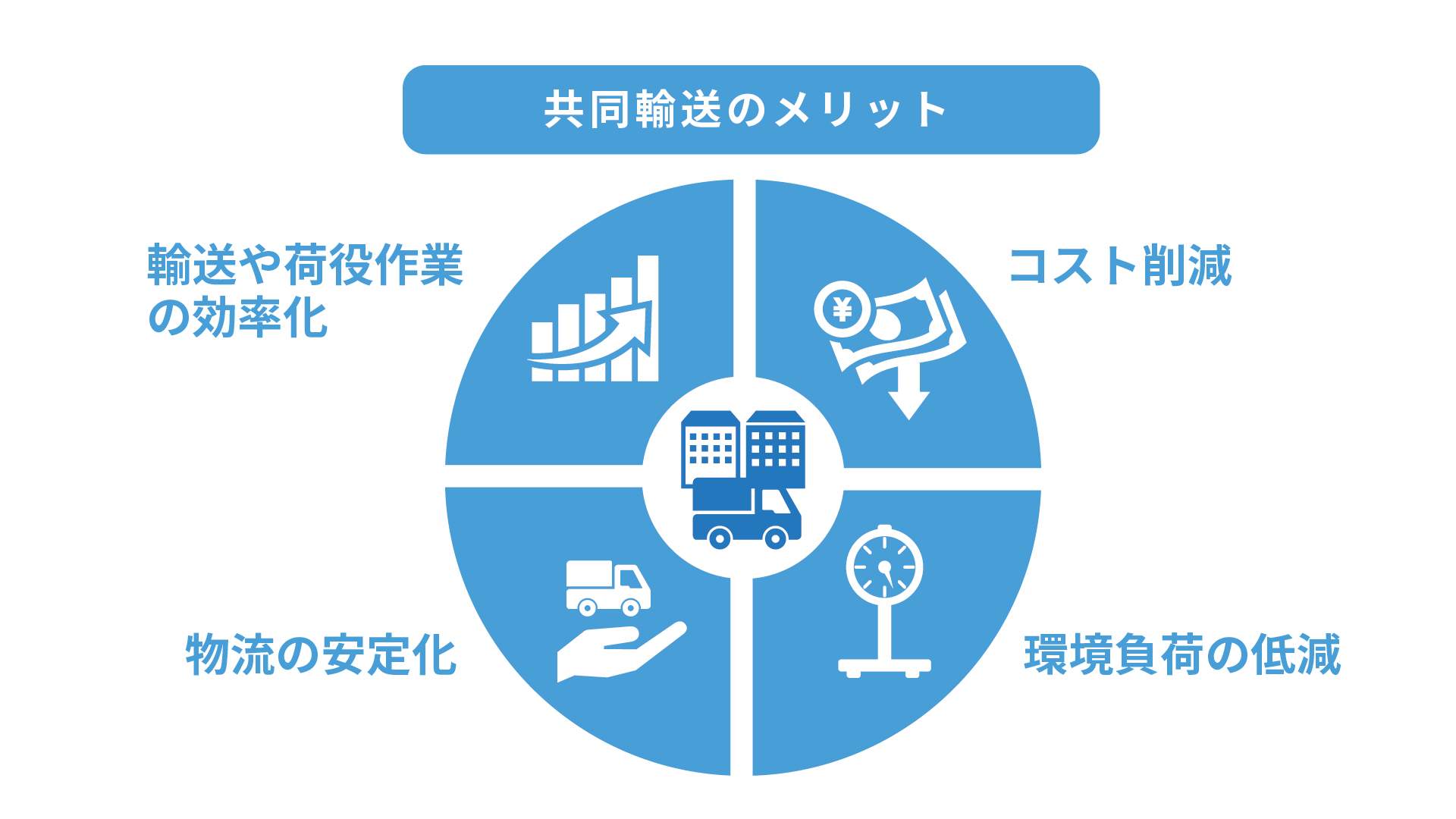

1. コスト削減

トラックの積載率が向上し、空車運行が減少することにより無駄な輸送コストを削減できます。また、配送拠点を共有することで倉庫維持費などの固定費を抑えることが可能です。

2. 環境負荷の低減

トラックの走行距離を削減し、CO2排出量を低減できます。また、環境に優しい企業としてのイメージ向上にもつながるでしょう。

3. 輸送や荷役作業の効率化

ルートの共有により配送時間が短縮され、顧客満足度の向上が期待できます。

また、配送先では荷物を一括して受け取れるため、荷受け作業の効率化が可能です。

4. 物流の安定化

複数企業が協力することで、リスク分散の効果があります。そのため災害時や急な需要変動にも柔軟に対応しやすくなるでしょう。

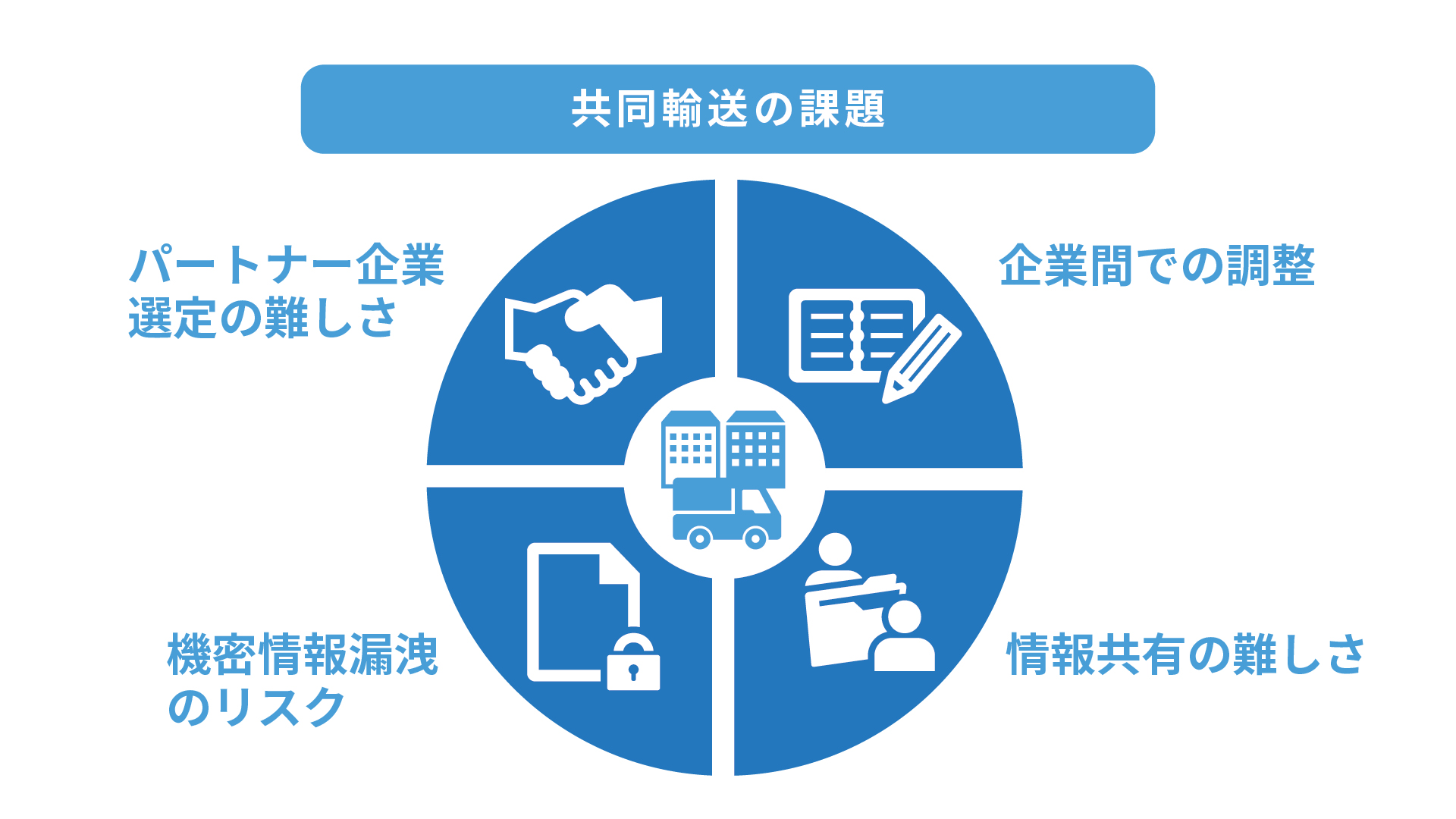

3. 共同輸送の課題

共同輸送は異なる企業が協力して行うため、以下に挙げるような課題も存在します。

1. 企業間での調整

複数企業が参加するため、輸送ルートやスケジュールの調整が必要です。

目的や利益が異なることから、企業間での合意形成が課題となる場合もあります。国土交通省の検討会では、短期的なコスト削減だけでなく、中長期的な物流の安定や災害時のBCP強化を訴求することで合意を得られた事例が発表されました。

※参考:国土交通省,「共同輸配送促進に向けたマッチングの仕組みに関する検討会」について

2. 情報共有の難しさ

荷物の検品や在庫情報を効率化するためには、EDI(電子データ交換)やASN(事前出荷情報)システムの統合が欠かせません。しかし、システム導入には初期投資が必要であり、企業ごとに運用スタイルが違うことが調整を複雑にしています。システムの標準化が進んでいないことも作業増加を招き、物流効率化の妨げとなっています。

課題解決の一例として、環境省と国土交通省は共同輸送を促進するために「ロジスク」と呼ばれる物流マッチングワークショップを開始しました。これにより、地域単位での企業間連携が進んでいます。

3. 機密情報漏洩のリスク

他社との連携においては、自社の機密情報が漏洩するリスクが常に存在します。NDA(秘密保持契約)の締結やセキュリティ対策の徹底が不可欠であり、信頼関係の構築が重要です。

4.パートナー企業選定の難しさ

共同輸送を実現するには商材や配送条件が一致するパートナー企業の選定が不可欠ですが、異業種間での物流情報共有や交流が少なく、適切なパートナー探しが課題となっています。解決策として、環境省と国土交通省は「共同輸配送促進に向けたマッチングの仕組みに関する検討会」を設置し、積載率向上やCO2削減を目指した企業間連携を強化しています。また、北海道では「ロジスク」というマッチングワークショップが実施され、地域単位で共同輸送の支援が進められています。

※参考:国土交通省,「共同輸配送促進に向けたマッチングの仕組みに関する検討会」について

※参考:国土交通省,「仕組み」に関する取組 『北海道流』物流マッチングモデル「ロジスク」

関連記事▶物流マッチングとは?配車マッチングサービスを徹底比較

これらの課題を克服するには、企業間の連携だけでなく、標準化や情報共有基盤の整備、政府や業界団体による支援も重要です。

※参考:国土交通省,連携による持続可能な物流に向けて(提言),p14-18

4. 共同輸送の成功事例

以下に共同輸送の成功事例や最近の動向を紹介します。

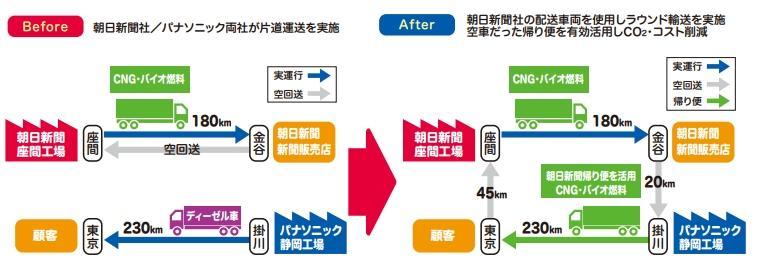

低公害車を活用した異業種間の共同輸送事例

※出典:「国土交通省,トラック運送における生産性向上方策に関する手引き 4 事例紹介,p36

パナソニック株式会社と株式会社朝日新聞社は、バイオ燃料トラックを活用し、2011年から朝刊帰り便でパレット荷物や通い箱の共同輸送を開始しました。また、車両の積載方法やルート調整を工夫し、共同輸送を社内で広げる仕組みを整備しました。これにより、CO2排出量を年間67トン削減、コストを23%削減する成果を達成しています。

成功の背景には、車両改造や配車計画の工夫、関係者間の協力体制が挙げられます。また、配送エリアのマップ化やマニュアル作成によって社内の情報共有が促進され、プロジェクトの拡大が可能となりました。環境配慮とコスト削減の両面で利点を強調した点も、取り組みを進める原動力となったようです。

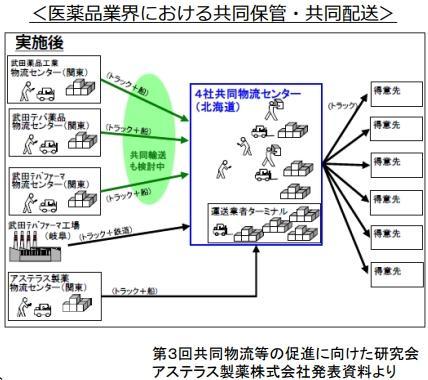

医療品業界における共同保管、共同配送事例

※出典:国土交通省,連携による持続可能な物流に向けて,p2

医薬品物流の効率化と品質向上を目指し、医薬品メーカー4社がGDP(Good Distribution Practice)ガイドラインに基づいた物流機能の共同化を実施しました。具体的には、保管区分をテープ仕切りで管理する方法を地方当局に承認され、壁設置不要の効率的運営を展開しています。管理薬剤師や作業員、資材を共有し、三菱倉庫株式会社がセンター運用を担当しました。

さらに4社共同でGDP監査を実施し、負担軽減と品質向上を達成しています。輸送網の集約とモーダルシフトにより、ドライバー待機時間やCO2排出量36%削減などの成果を上げました。

成功要因は品質システムの共通化や柔軟な保管管理、監査共有による効率向上と持続可能な物流モデルの構築にあります。

※参考:国土交通省,連携による持続可能な物流に向けて(提言),p11

関連記事▶2024年問題対策!モーダルシフトの概要やメリット、取り組み事例を解説

最近の動向

ヤマトホールディングス株式会社は共同輸送促進のため、2024年5月に新会社「Sustainable Shared Transport(SST)」を設立しました。共通システムを活用し、東京・大阪・名古屋間で1日40便から開始し、2025年度末に80便へ拡大予定です。運転手の労働時間を65%、温暖化ガスを42%削減する見込みで、物流効率化と環境負荷軽減の両立が期待されています。

また、日本郵便株式会社と西濃運輸株式会社は2025年4月から長距離輸送で協業を開始し、積載率の低い区間で混載輸送を推進する計画です。約1万台のトラックを対象に他社の荷物も共同で運べる物流基盤を整備し、運び方の共通化などルール作りも進める方針です。さらに、日本通運株式会社や佐川急便株式会社など大手企業の参画も呼びかけており、今後の展開が期待されます。

※出典:日本経済新聞,ヤマト、共同輸送の新会社 24年問題で物流マッチング

5. まとめ

共同輸送は、物流の効率化やコスト削減だけでなく、環境負荷の低減、物流業界全体の持続可能性向上にも寄与します。しかし、成功のためには企業間の連携や情報システムの整備、標準化が不可欠です。適切な体制やシステムを導入し、各企業が協力することで共同輸送が進むでしょう。持続可能な物流体制の構築が期待されます。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)