2024年問題の解決策:物流業界が直面する課題と具体的対策3選

物流業界に大きな変革をもたらす「2024年問題」が現実となりつつあります。働き方改革関連法の施行により、トラックドライバーの労働時間に厳しい制限が課せられることで、業界全体に深刻な影響が予想されています。

そこで本記事では、まず2024年問題を引き起こす主要な制度変更と、主な影響についてまとめます。また、政府の「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」の内容を踏まえ、具体的な解決策3つについて詳しく解説します。

この記事でわかること

- 物流業界における2024年問題の具体的な解決策や効果

- 2024年問題が解決される可能性や、将来の見通し

- 影響を最小限に抑えるための対策案

目次

1. 2024年問題とは? 物流業界における2024年問題の主要な制度変更

物流業界の2024年問題とは、働き方改革関連法により労働時間に制限が設けられることで生じる課題を指します。具体的には、主に次の3つの制度変更が行われます。

時間外労働時間の上限規制変更

2024年4月1日以降、トラックドライバーの年間時間外労働時間の上限が、36協定(労使協定)締結を前提として960時間に制限(※)され、労働時間が大幅に減少します。

※出典:厚生労働省,トラックドライバーの新しい労働時間規制が始まります!

時間外労働時間の上限規制変更

2024年4月1日以降、トラックドライバーの年間時間外労働時間の上限が、36協定(労使協定)締結を前提として960時間に制限(※)され、労働時間が大幅に減少します。

※出典:厚生労働省,トラックドライバーの新しい労働時間規制が始まります!

月60時間超の労働に対する割増賃金引き上げ

働き方改革関連法により2023年4月1日から、時間外労働が月60時間を超えた場合、大企業だけでなく中小企業にも50%以上の割増賃金の支払い義務が発生し(※)、企業の人件費が増加します。

※出典:厚生労働省,2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

勤務間インターバル制度の変更

この制度では、仕事終了から翌日の出社までに「継続11時間以上、最低9時間」の休息時間を確保することが義務付けられました(※)。これにより配送スケジュールの見直しが必要となる可能性があります。

※出典:厚生労働省,自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

なお、物流業界における2024年問題制度変更についての詳しい解説は、関連の記事をご参照ください。

関連記事▶ 物流業界の2024年問題をわかりやすく解説!解決策も紹介

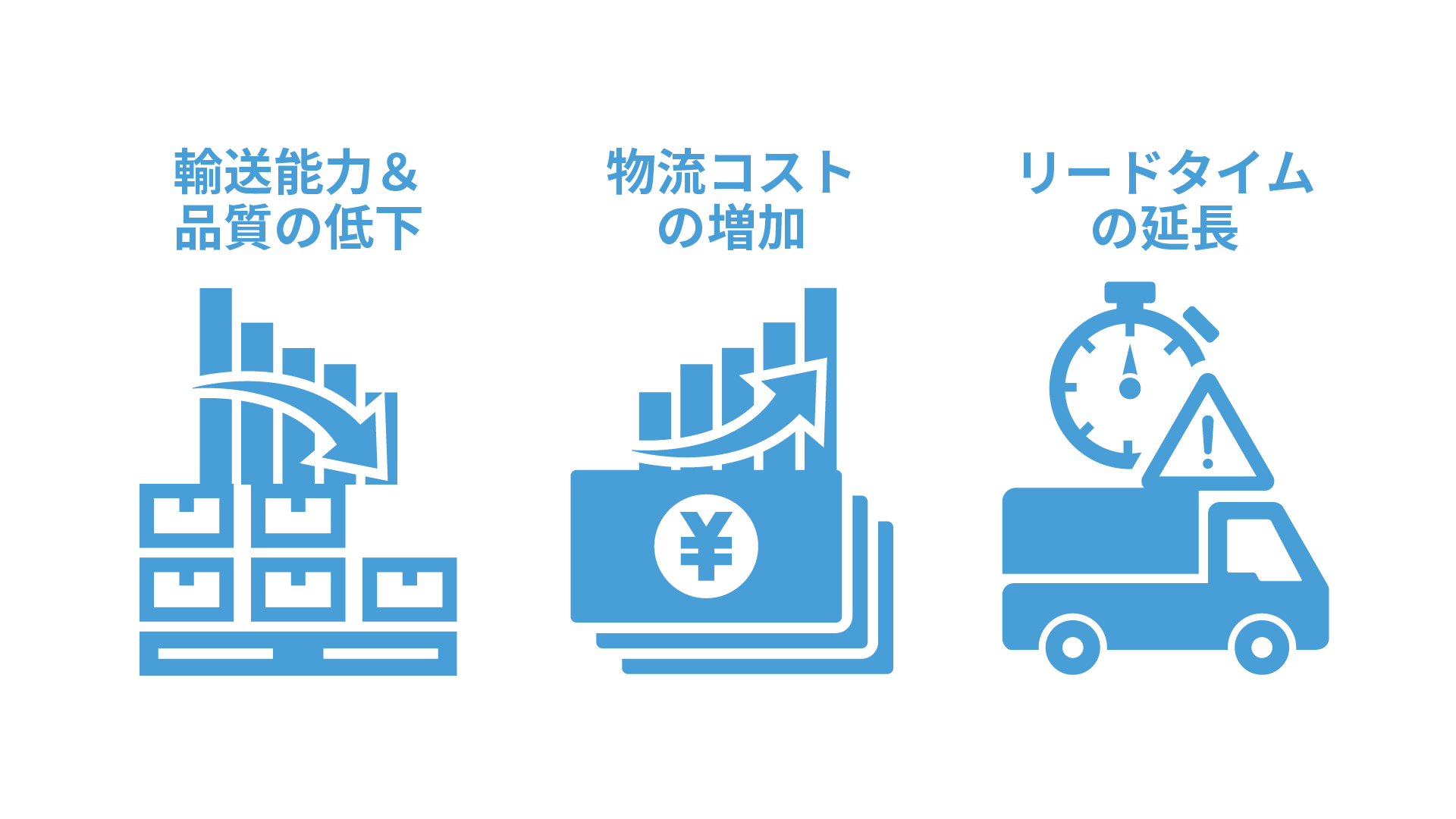

2.物流業界における2024年問題の影響

上記の制度変更が物流業界にもたらす影響について解説します。

輸送能力、輸送品質の低下

時間外労働の制限や勤務間インターバル制度の変更によりドライバーの稼働時間が減少するため、輸送能力低下が予想されます。また、時間外手当の減少に伴い、転職するドライバーも出てくることが懸念されます。

何も対策を打たない場合、2024年には約14%、2030年には約34%の輸送力不足が起こるという分析(※)もあります。これにより、輸送の遅延や輸送品質の低下も懸念されています。

※出典:内閣官房,「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント

物流コストの増加

労働時間の制限と割増賃金率の引き上げは、必然的に物流コストの増加をもたらします。同じ量の貨物を輸送するためにより多くのドライバーや車両が必要となり、人件費や車両維持費が増加します。

また、ドライバーの待遇や労働環境の改善のためのシステムの導入及び管理工数の増加に伴う管理コストも増加します。

これらのコスト増加は運送会社の利益率を圧迫するだけでなく、最終的には荷主企業や消費者に転嫁される可能性もあります。

リードタイムの延長

労働時間制限により、これまで1日で行っていた長距離輸送が複数日にわたる可能性が高くなり、受注から配送完了までのリードタイムが全体的に延長されることが予想されます。運送会社がドライバーを確保できない状態が続くと、配送を断られる場合も出てくるでしょう。

Just-In-Time(JIT)生産方式を採用している製造業や、鮮度が重要な食品業界などは特に大きな影響を受けることが懸念されます。

以上のように、2024年問題におけるドライバーの労働時間規制を発端として、様々な事象が連鎖し、運送会社や荷主の経営に大きな影響を及ぼすことが想定されます。荷主は自社にも影響があることを自覚し、運送会社と協力しながら対策を準備する必要があります。

※関連記事▶「物流2024年問題」とは?その要因・影響・対策をまとめて解説

3. 物流業界における2024年問題に対する3つの解決策

2024年問題に対処するため、政府は「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」(※)を策定しました。その内容を踏まえ、特に重要な3つの解決策について具体的に解説します。

※参考:国土交通省,物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

※参考:内閣官房,「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント

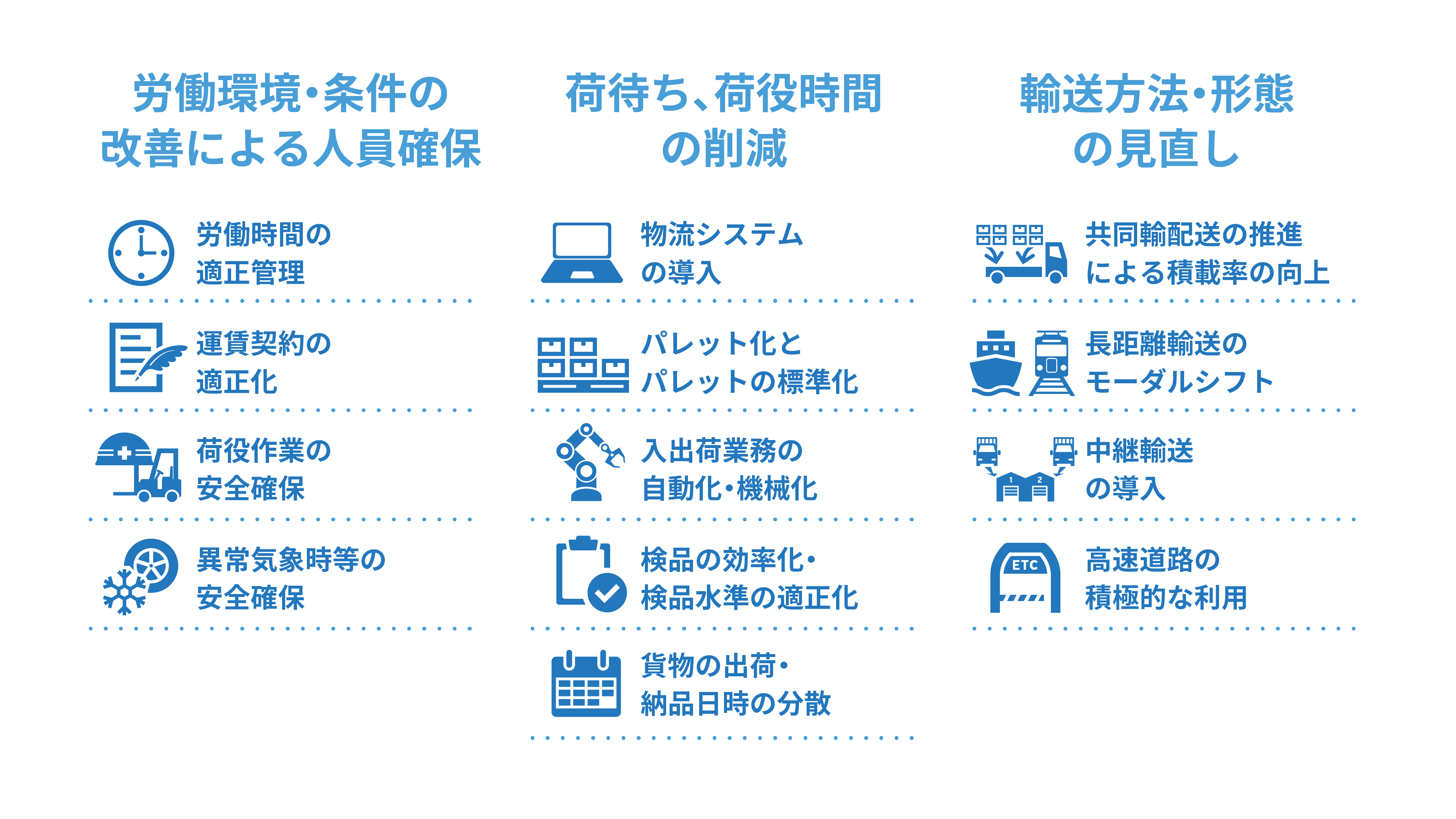

1. 労働環境・条件の改善による人員確保

2024年問題の根本的な解決には、トラックドライバーの労働条件を改善し、業界全体の魅力を高めることが不可欠です。

労働時間の適正管理

労働時間管理システムやデジタルタコグラフの導入により、ドライバーの労働時間を正確に把握し、適切に管理することが重要です。これにより法令遵守とドライバーの健康管理を両立できます。

また、AIを活用した配車システムの導入により、効率的なシフト管理や業務割り当てを行えるようになり、労働時間の最適化を図ることが可能です。

関連記事▶デジタコの基本機能とは?導入メリットと役割を徹底解説!

運賃契約の適正化

荷主企業との交渉を通じて、労働時間や待機時間に応じた適正な運賃設定を実現することは欠かせません。これにより、ドライバーの収入を安定させ、モチベーションの向上や離職率の低下につなぐことができます。

また、運送の対価である運賃とは別に、運送以外の役務等の対価を契約で明記することも重要です。附帯業務・待機時間に対する適切な料金設定や燃料サーチャージの導入などを積極的に検討することが求められます。

なお、2024年3月には適正運賃を収受できる環境の整備を目的として、「標準的な運賃」及び「標準自動車運送約款」の改正がありました。2020年4月告示の「標準的な運賃」と比較して、運賃水準が8%引き上げられるとともに、荷役の対価等の加算も行われています。

※出典:国土交通省,新たなトラックの標準的運賃を告示しました

関連記事▶標準的運賃とは?定義や改正のポイント、運賃の計算方法まで詳しく解説

荷役作業の安全確保

ドライバーが安心して働ける環境を提供するためには、荷主企業と協力し、安全設備の整備や作業手順の見直しが必要です。これにより、事故や怪我のリスクを低減し、働きやすい職場環境を実現することで荷役作業の効率化も図れます。

異常気象時等の安全確保

台風・豪雨・豪雪などの異常気象の際に無理な運送を依頼すると事故につながります。運送会社がドライバーの安全確保を優先して運行中止・中断を決めた場合、荷主はその判断を尊重することが求められます。

2. 荷待ち、荷役時間の削減

輸送効率を向上させるためには、荷待ち時間や荷役時間の削減が不可欠あり、荷主と運送会社の連携が必要になります。具体的な方法は以下の通りです。

・物流DXシステムの導入

バース予約システムを導入することで、トラックの到着時間を事前に調整し、荷待ち時間を大幅に削減できます。導入にあたっては、運送会社の配送スケジュールを考慮し、予約時間調整や利用率の向上につながる施策も併せて展開することが求められます。

また、AIを活用した配送ルート最適化システムによって交通状況や配送先の受入れ状況をリアルタイムで考慮した最適なルート設定が可能となり、輸送効率を向上させることができます。

関連記事▶物流効率を劇的に改善!バース予約システムの導入メリットとは

・パレット化とパレットの標準化

パレット化を推進し、さらにパレットのサイズや仕様を標準化することで、荷役作業の効率化を図ることができます。また、パレット化によりフォークリフトなどの機械を使用した迅速な積卸しも可能となり、荷役作業の効率化やドライバーの労働負担軽減につながります。

・検品、入出荷業務の自動化、機械化

倉庫内作業の自動化、機械化を進めることで、入出荷業務や検品の効率化を図ることができます。自動仕分けシステムやピッキングロボットの導入により、作業時間の短縮と精度向上を同時に実現できます。その結果、トラックの待機時間を短縮し、全体的な物流効率を向上させることが可能となります。

関連記事▶物流自動化とは?自動化で実現する効率化とコスト削減の未来

・検品の効率化・検品水準の適正化

バーコードやRFID等、商品識別タグの導入によって検品を効率化し、同時に過度な検品・返品水準を見直し、適正化することは待機時間の抑制につながります。また、事前出荷情報を活用し、伝票レス化/検品レス化を促進することも有効な取り組みと言えます。

・貨物の出荷・納品日時の分散

トラックの一時的な集中を防ぐため、混雑する時間を回避した日時指定を行うことは、待機時間の削減に貢献します。その場合、発着荷主はドライバーが適切な休憩・休息時間を確保できるよう、運行スケジュールに配慮しましょう。

輸送方法、輸送形態の見直し

労働時間制限に対応するためには、従来の輸送方法や輸送形態を根本的に見直す必要があります。

・共同輸配送の推進による積載率の向上

複数の企業が協力して共同輸配送を行うことで、トラックの積載率を向上させ、全体的な輸送効率を高めることができます。特に、同じ地域への配送や類似した商品を扱う企業間での共同輸配送は、大きな効果が期待できます。

・長距離輸送のモーダルシフト

トラック輸送から鉄道や船舶による輸送へのシフト(モーダルシフト)を進めることで、長距離輸送におけるドライバーの負担を軽減することができます。特に大量輸送や長距離輸送の場合、CO2排出量の削減など環境負荷の低減につながり、社会的な要請にも応えることができます。

関連記事▶2024年問題対策!モーダルシフトの概要やメリット、取り組み事例を解説

・中継輸送の導入

長距離輸送を複数の短距離輸送に分割する中継輸送方式を導入することで、各ドライバーの労働時間を短縮しつつ、全体の輸送能力を維持することが可能となります。中継拠点の設置や運用には課題もありますが、労働時間制限に対応する有効な手段のひとつとして注目されています。

・高速道路の積極的な利用

高速道路の利用を積極的に推進することはドライバーの拘束時間の削減につながります。なお、高速道路料金については、荷主と運送会社で運賃とは別に料金として定めることが期待されています。

以上の3つの解決策は一朝一夕には実現できないものが多く、荷主と運送会社は協力しながら地道に実行していく覚悟が必要です。

4.物流DXシステム導入の成功事例

本章では物流DXシステムの成功事例について説明します。

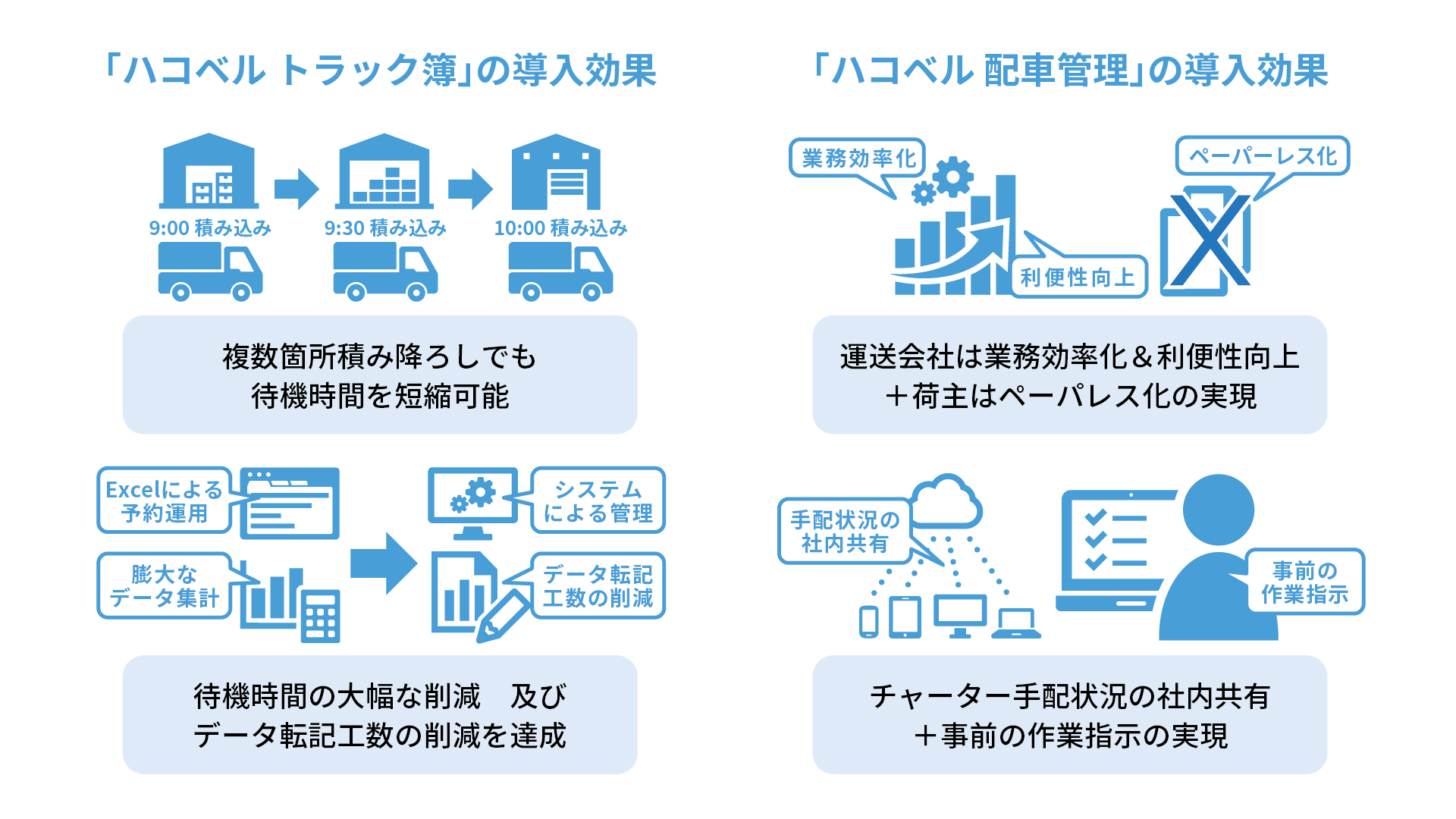

物流DXシステムは2024年問題の解決策として有用であり、「トラック予約/受付システム(バース予約システム)」や「配車管理システム」が代表的です。以下ではそのような物流DXシステムの事例として「ハコベル トラック簿」及び「ハコベル 配車管理」を取り上げます。

「ハコベル トラック簿」の紹介

「ハコベル トラック簿」とは、ハコベルが提供するバース予約システムです。以下では、その効果を説明するためにTOTO株式会社様及びダイキン工業株式会社様の事例を紹介します。

・TOTO株式会社様の事例

TOTOは国内に3か所の物流拠点を設けており、その中でも千葉物流センターは入場車両台数及び待機時間が最も多い拠点です。構内に複数の積込箇所を持つという特殊な環境下で運用されており、バース予約システムの導入が困難という事情がありました。

そのような中、複数箇所積み降ろし機能を持つ「ハコベル トラック簿」を導入したところ、導入前と比較して待機時間が1/10に短縮されました。その後「ハコベル トラック簿」は他の国内拠点へも横展開され、会社全体の物流改善に貢献しています。

※参考:ハコベル株式会社,複雑な運用の倉庫にも対応。複数箇所積みを行うTOTOのセンターで待機時間を1/10に削減成功

・ダイキン工業株式会社様の事例

ダイキン工業は待機時間の削減を目指してExcelによる予約運用を行っていたものの、運送会社との連絡やデータの集計などに膨大な工数がかかっていました。また、待機・荷役時間の正確な把握もできていませんでした。

そこで「ハコベル トラック簿」を導入したところ、98%のドライバーの待機時間を30分未満に短縮することができました。併せて、手作業で行っていたデータの転記にかかる工数削減も達成できています。

今後もドライバーの最適な時間に予約ができるように運用の改善を進める意向です。また、予約に合わせた出荷ができるように荷揃え準備を進めることも検討しています。

※参考:ハコベル株式会社,98%のドライバーの待機時間が30分以内に短縮。トラック簿を活用したダイキン工業の取り組みと今後のビジョン

「ハコベル 配車管理」の紹介

「ハコベル 配車管理」の紹介

「ハコベル 配車管理」とは、ハコベルが提供する配車管理システムです。複数の協力会社への配車業務を一元的に管理することができます。

以下では、その効果を説明するために日清食品株式会社様及び山田化学株式会社様の事例を紹介します。

・日清食品株式会社様の事例

日清食品は「盤石なサプライチェーン体制」の構築を掲げています。その手段の1つとしてデジタル化が挙げられていましたが、従来の同社の物流業務は紙とFAXが中心でした。

そのような中、脱FAXやペーパーレス化を意図して「ハコベル 配車管理」をトライアル導入したところ、運送会社に大変好評で本格導入に踏み切りました。運送会社にとっては業務効率化や利便性向上といったメリットがあり、荷主にはペーパーレス化が実現できるという成果が判明しています。

また、物流データの可視化が可能になり、データの分析結果から業務の見直しや次なる改善につなげることができた点も評価されています。

※参考:ハコベル株式会社,「課題だったデジタル化・標準化を推進! 業務を価値あるデータに変換するハコベル配車管理」日清食品株式会社

・山田化学株式会社様の事例

山田化学は路線便とチャーター便を併用し、家庭日用品を中心とするプラスチック製品を出荷しています。しかし、チャーター便の手配状況を社内の関係者に共有できておらず、場当たり的な出荷作業を余儀なくされるなど、非効率な作業体制が課題でした。

そこで「ハコベル 配車管理」を導入したところ、チャーター手配の状況が社内で一挙に共有されました。その結果、トラックの入場予定時間に合わせて事前の作業指示が出せるようになり、リフトマンの作業負荷も軽減されています。

配車担当者が手配対応に追われることも減り、本来の業務に集中できるようになりました。出荷現場は事前に出荷作業を行えるようになり、ドライバーの荷待ち・荷役時間の抑制にもつながっています。

※参考:ハコベル株式会社,配車から出荷、運送会社までシームレスに連携し、荷待ち・荷役時間ゼロ&残業削減を実現 「ドライバーから選んでもらえる荷主になるための足掛かりをつかめた」山田化学株式会社

以上の説明から、物流DXシステムの導入が2024年問題の解決策として大いに効果を発揮することが分かります。荷主は自社のオペレーションに合わせて、必要な物流DXシステムを導入することが求められます。

5. まとめ

2024年問題への対応には、トラック業界だけでなく荷主企業の協力が不可欠です。この影響は規制対応に留まらず、物流業界全体の構造改革と競争力強化の機会であり、各企業の特性を活かした戦略が重要です。

しかし、1社だけでは解決は困難です。荷主と運送会社が情報や技術を共有し、オペレーションやデジタル化の標準化を協力して進めることが求められます。

その際は、本記事で紹介した「ハコベル トラック簿」や「ハコベル 配車管理」のような物流DXシステムの導入を検討することが有効です。

これにより、持続可能な物流システムが構築され、2024年の問題克服と業界成長につながるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)