物流業界の2024年問題をわかりやすく解説!解決策も紹介

物流業界における2024年問題をご存じでしょうか。

2024年問題とは、トラックドライバーの労働時間に制限が設けられることで生じる課題を指します。2024年4月に施行された働き方改革改正法の影響により、物流業界では輸送能力の低下、物流コストの増加、人材不足の深刻化が課題となっています。

本記事では、課題解決の手助けになるようにそれぞれの課題や背景、具体的な解決策をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

- 物流業界の2024年問題や課題

- 業界特有の課題や事例

目次

1. 物流業界における2024年問題とは?

まずは、2024年問題の概要と、物流業界に影響を与える働き方改革関連法の主な改正内容を解説します。

2024問題の概要

2024問題とは、働き方改革関連法の施行に伴い、2024年4月からドライバーの拘束時間が減少した影響により、物流の停滞が懸念される問題を指します。

これまで、物流業界で働くトラックドライバーの時間外労働には制約がありませんでしたが、2024年4月1日以降、上限が設けられました。また、拘束時間(労働時間+休憩時間)の上限も厳しくなります。

主な法令の改正内容

労働基準法と改善基準告示の主な改正内容は以下の通りです。(※)

2024年3月以前 | 2024年4月1日以降 | |

|---|---|---|

時間外労働の上限 | なし | 960 時間/年 |

1日あたりの拘束時間 (労働時間+休憩時間) | 原則13時間以内・最大16時間 ※15時間超は週に2回以内 | ・原則13時間以内・最大15時間 ・宿泊を伴う場合は週に2回まで16時間 ※14時間超は週に2回以内 |

1ヵ月あたりの拘束時間 (労働時間+休憩時間) | 原則293時間以内 ※労使協定により年3,516時間を超えない範囲で320時間まで延長可能 | 原則284時間・年3,300時間以内 ※労使協定により年3,400時間を超えない範囲で310時間まで延長可能 |

休息時間 | 継続8時間以上 | 継続11時間を基本とし、9時間下限 |

連続運転時間 | 4時間を超えないこと ※30分以上の休憩等の確保(1回10分以上で分割可能) | 4時間を超えないこと ※30分以上の休憩の確保(1回概ね10分以上で分割可能) |

※出典:国土交通省,物流の2024年問題について(資料1),p1-3

2. 2024問題が物流業界へ及ぼす影響

2024年問題が物流業界に及ぼす主な影響は、以下の3つです。

- 輸送能力の低下

- 物流コストの増加・企業の利益減少

- ドライバーの収入減による人材不足の深刻化

輸送能力の低下

トラックドライバーの労働時間に制限が設けられることにより、トラックドライバーの稼働時間が制限され、輸送能力の低下を引き起こします。何も対策を講じない場合、輸送能力は2024年度中に約14%、2030年度には約34%不足する可能性が指摘されています。(※)

消費者向けサービスにおいても、即日配送の縮小や配送時間指定の制限強化など、これまで当たり前とされてきた利便性の一部見直しが必要となってきました。特に地方や過疎地域では、現行の配送頻度やサービス水準の維持が困難になる可能性も指摘されており、地域物流の在り方そのものの再考が求められています。

※出典:国土交通省,物流の2024年問題について(資料1),p3

物流コストの増加・企業の利益減少

ドライバーの労働時間が制限されることで輸送業務に従事できる時間が減少し、運送会社は売上が低下します。労働時間の制限によりドライバーの追加採用や労働条件の改善が必要となり、これに伴うコスト増加も予想されます。

その結果、運送会社は運賃を値上げせざるを得ず、荷主の支払いも増加し、最終的には消費者の負担も増す可能性があります。

また、人件費の増加や輸送効率の低下により、運送料金の上昇が予想されます。これに伴い、荷主企業は在庫管理の最適化や発注ロットの見直しを迫られるでしょう。さらに、小口配送や緊急配送などの付加的なサービスにも追加料金が発生する可能性が高く、最終的にはこれらのコスト増が消費者価格に転嫁されることも予想されます。

ドライバーの収入減による人材不足の深刻化

労働時間の制限により、現在の労働力では対応できなくなるため、さらなる人手不足が懸念されます。

現在でも貨物自動車運転者の有効求人倍率は2.01と、全職業の1.09に比べて非常に高く、既に人手不足です。(※)

さらに、ドライバーの収入減少も懸念されます。

労働時間の制限によりドライバーの時間外労働が削減され、収入が減少します。この収入減は、年960時間以上の時間外労働を行っていたドライバーに大きな影響を与えるでしょう。

収入が減ることでドライバーは他職種への転職を検討するようになり、物流業界の人手不足がさらに深刻化する可能性があります。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,トラック運送業界の2024年問題について,p1

3. 2024年問題への対策・解決策

物流業界における2024年問題の解決には、それぞれの課題に対する取り組みが求められます。

運送条件の見直しや共同配送など、運送会社同士だけでなく、荷主と運送会社、荷主間の協力・連携も必要です。

本章では、課題ごとの解決策を紹介します。

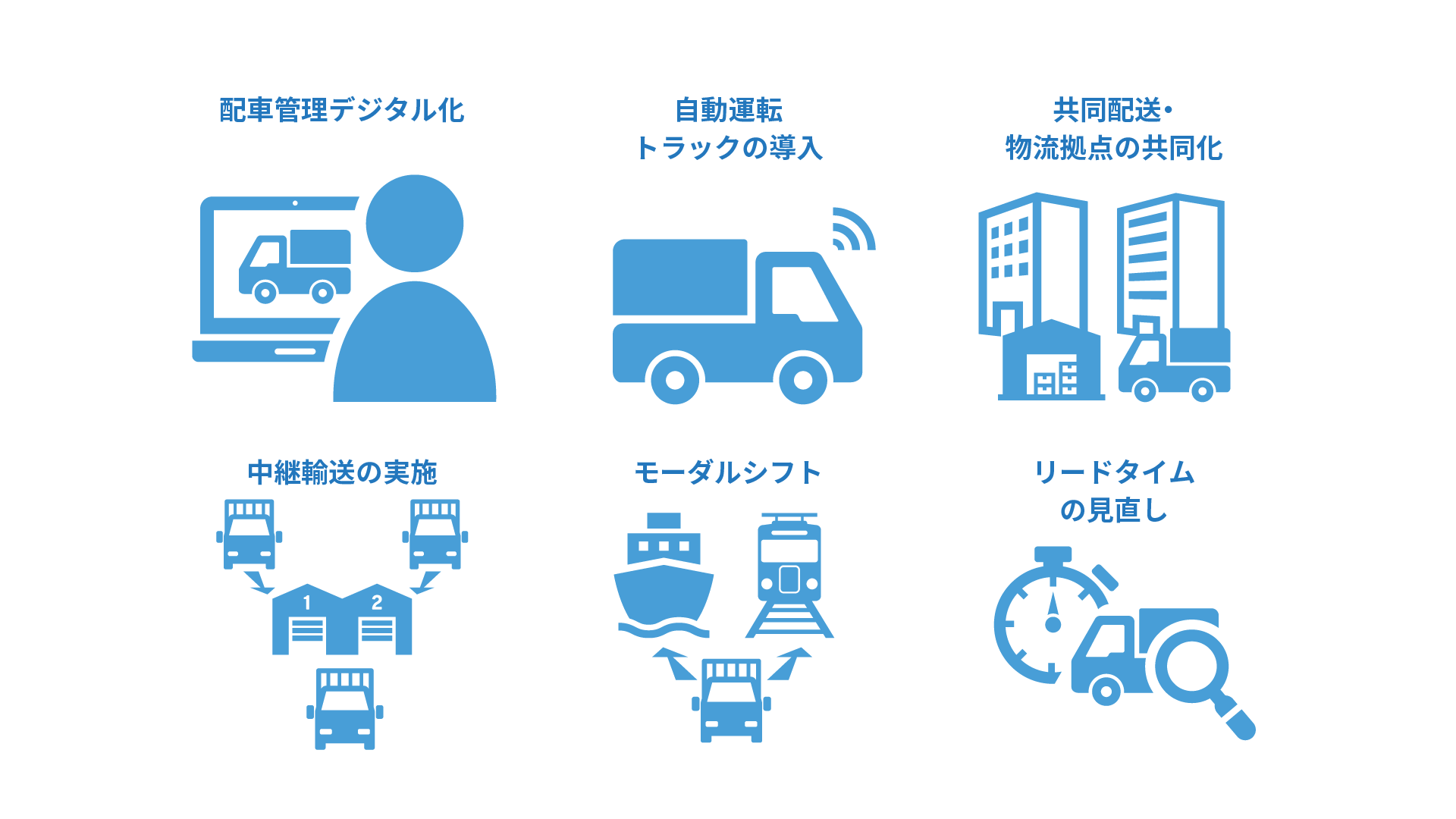

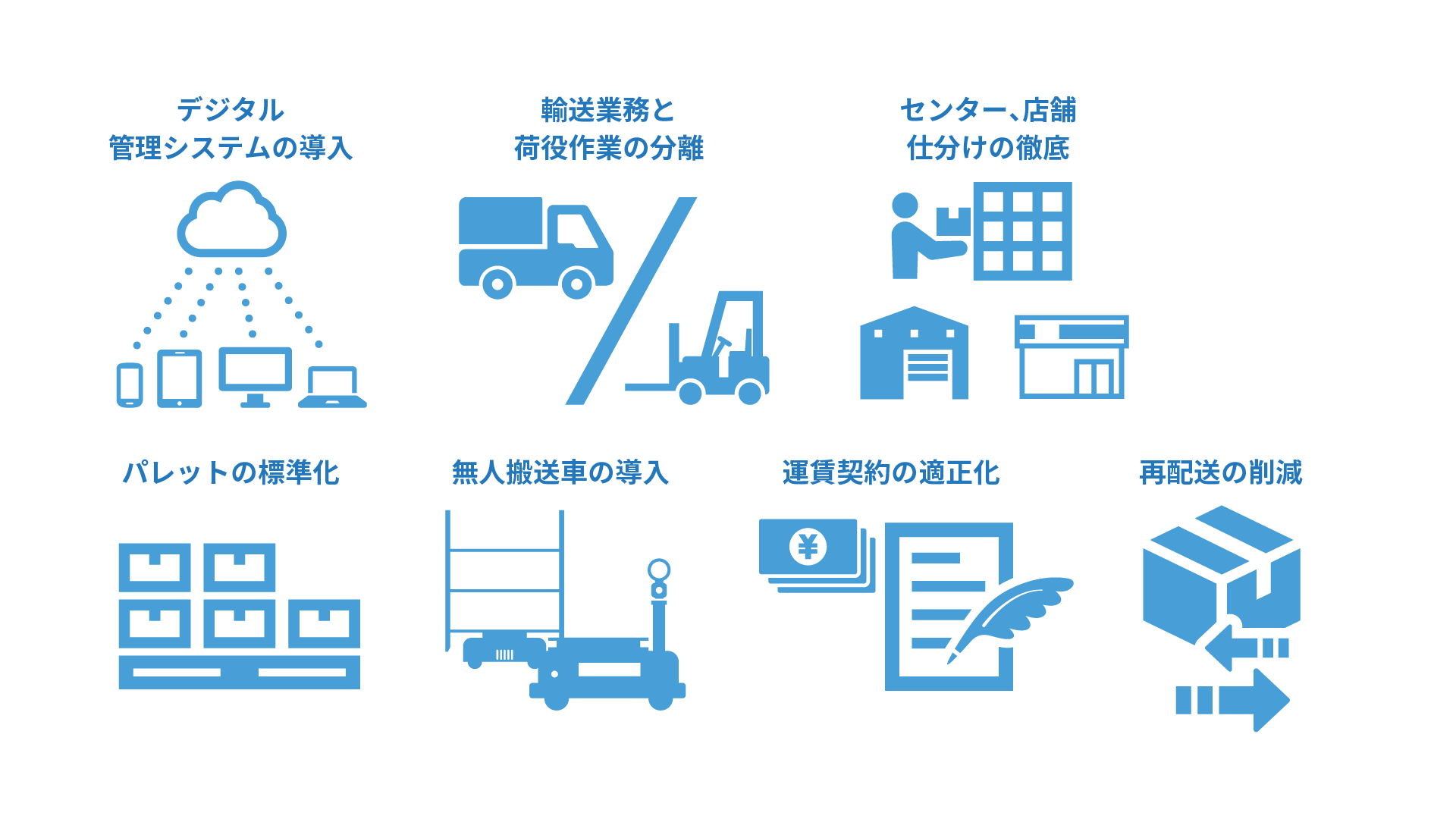

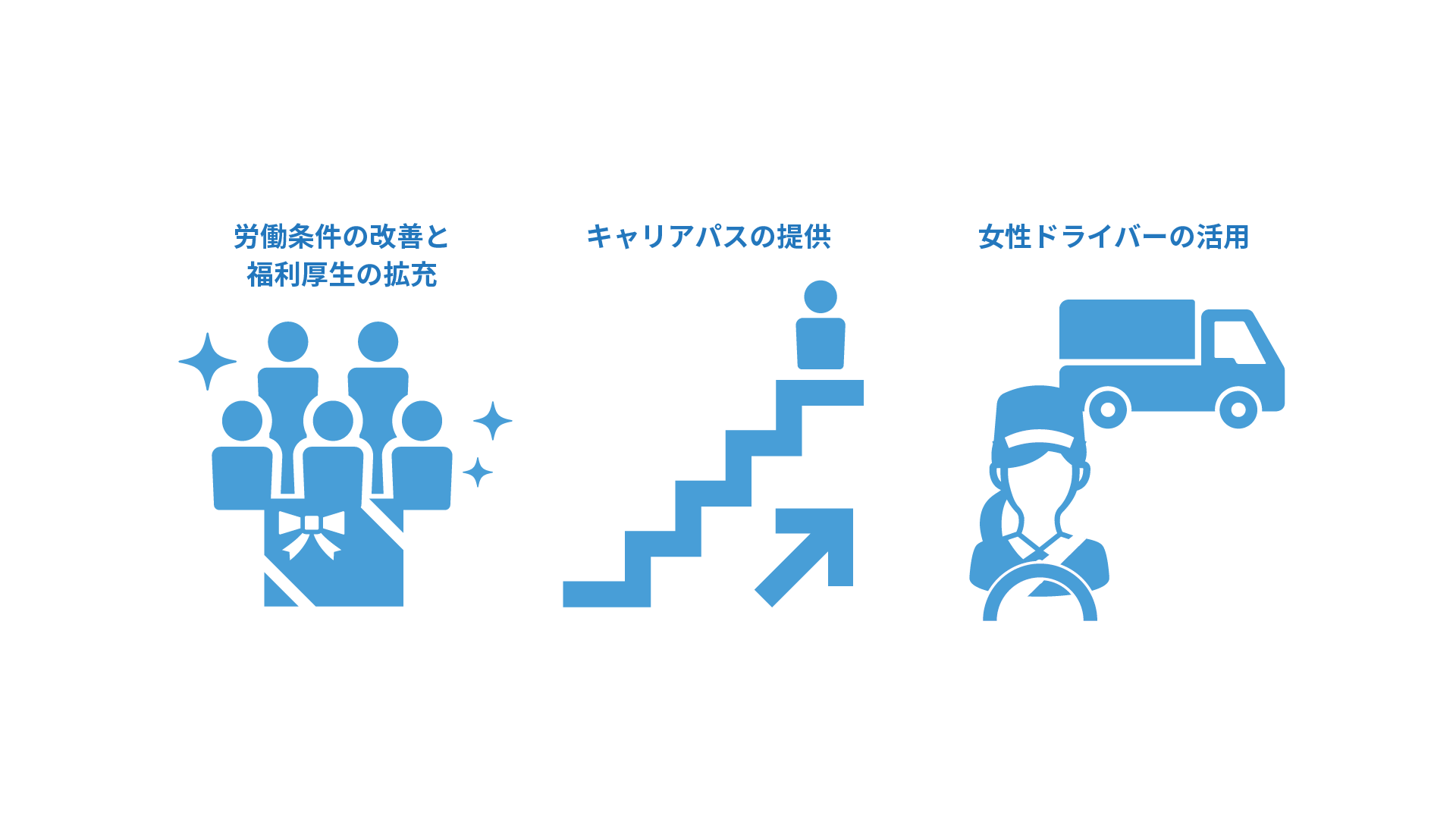

課題 | 解決策 |

①輸送能力の低下への対策 | 配車管理のデジタル化 |

自動運転トラックの導入 | |

共同配送・物流拠点の共同化 | |

中継輸送の実施 | |

モーダルシフト | |

リードタイムの見直し | |

②物流コストの増加・企業の利益減少への対策 | デジタル管理システムの導入 |

輸送業務と荷役作業の分離 | |

センター、店舗仕分けの徹底 | |

パレットの標準化 | |

無人搬送車の導入 | |

運賃契約の適正化 | |

再配達の削減 | |

③ドライバーの収入減による人材不足の深刻化への対策 | 労働条件の改善と福利厚生の拡充 |

キャリアパスの提供 | |

女性ドライバーの活用 |

①輸送能力の低下への対策

輸送能力の低下に対処するためには、従来の配車管理や輸送方法の根本的な見直しが必要です。

配車管理のデジタル化

AIを活用した配車計画の最適化により、効率的なルート設定と車両の稼働率向上を実現できます。また、配車管理をデジタル化することで、委託先への配車依頼や車番連絡を一元管理できます。このような業務の可視化により属人化の低減が可能となります。

また、システムが自動的に最適なルートを提案し、リアルタイムの交通情報を考慮した配車調整を行うことで、従来の手作業による配車計画と比べて大幅な効率化を期待できます。

関連記事▶配車管理システムとは?主な役割や導入するメリットを紹介

自動運転トラックの導入

自動運転トラックを導入することで、将来的にトラックドライバー不足のカバーが期待されています。現在、自動運転技術の研究や開発が進められており、自動運転トラックの実用化に向けて高速道路でのテスト走行なども実施されています。

関連記事▶物流業界の未来を変える!自動運転の概要と実装事例を詳しく解説

共同配送・物流拠点の共同化

複数の荷主がトラックを共有することで、トラック1台あたりの積載量を最大化しつつ、効率的に配送することが可能となります。

また、物流センターの配置を見直し配送ルートを効率化することで、運送時間を短縮できます。特に納品先が重複する地域での配送効率が大幅に向上し、ドライバーのリソースを有効活用できるため、配送業務の効率化に貢献します。

関連記事▶共同輸送が変える物流の未来!メリットや事例を詳しく解説

中継輸送の実施

中継輸送とは、長距離輸送を複数の短距離輸送に分割する配送方法です。たとえば、250~300km程度の日帰り圏に中継輸送地点を設置し、ひとつの長距離輸送を複数のトラックで行うことで、宿泊などに伴うトラックの非稼働時間を削減できます。

モーダルシフト

トラックで行っている貨物輸送を鉄道・船舶の利用へと転換することで、ドライバーの宿泊を伴う長時間拘束を減らすことができ、長時間労働の抑制につながります。大量輸送が可能な鉄道・船舶を利用することで輸送効率も高まり、輸送に必要なトラックの台数及びドライバー数の抑制が期待できるでしょう。

リードタイムの見直し

ドライバーの労働時間規制により、これまでの配送スケジュールの大幅な見直しが必要になります。特に、長距離輸送や短納期での配送には制約が生じるため、余裕を持った納期設定への移行が重要です。たとえばこれまで翌日配送だった案件でも、2日後や3日後の配送に切り替えるなど、リードタイムの調整が求められます。余裕のある納期設定を心掛けましょう。

②物流コストの増加・企業の利益減少への対策

物流コストの増加に対処するには、運送会社だけでなく、荷主企業側でのシステム導入や荷役作業の効率化などが必要です。

デジタル管理システムの導入

ルート最適化や荷待ち管理をデジタル化することで、コスト削減が可能です。

具体的には以下のようなシステムの導入を検討しましょう。

システム | 概要 |

|---|---|

トランスポーテーションマネジメントシステム(TMS) | 輸配送に関する情報を統合管理するシステム |

フリートマネジメントシステム(FMS) | 保有車両やその運行状況を管理するシステム |

バース管理システム | 荷物の積卸しの予約を管理するシステム |

関連記事▶物流効率を劇的に改善!バース予約システムの導入メリットとは

輸送業務と荷役作業の分離

荷役作業には、荷物の車両への積み込みや仕分けなどが含まれます。従来ドライバーが行っていた荷役作業を切り分けることで、ドライバーの負担を減らす試みが進んでいます。

また、スワップボディコンテナ車両などを導入することでドライバーの荷役作業がなくなり、荷待ち時間やコストの削減が期待できます。

関連記事▶政府も推奨!スワップボディコンテナの活用で物流の未来が変わる

センター、店舗仕分けの徹底

仕分けの自動化・機械化やパレットの活用により、積卸の効率化や積卸時間の削減が期待できます。

また、積卸しや附帯業務により生じる、トラックドライバーの負担軽減が可能です。

関連記事▶物流仕分けのプロセスや具体例、自動化・効率化の手法を解説!仕分け作業の完全ガイド

パレットの標準化

パレットのサイズや仕様を標準化することで、フォークリフトなどの機械を使用した迅速な積卸しが可能となります。荷役作業の効率化が物流コストの削減につながります。

無人搬送車の導入

無人搬送車は24時間稼働が可能なため、長期的には人件費などのコスト削減が期待できます。

運賃契約の適正化

物流サービスの持続可能性を確保するためには、適正な運賃設定が欠かせません。荷主企業との交渉を通じて、適正な運賃設定への理解を求めることが必要です。附帯業務、待機時間に対する適切な料金設定や燃料サーチャージの導入などを積極的に検討することが求められます。また、深夜配送や休日配送については割増料金を設定し、ドライバーの収入確保と労働時間削減の両立を図るのも有効な対策と言えるでしょう。

関連記事▶標準的運賃とは?定義や改正のポイント、運賃の計算方法まで詳しく解説

再配達の削減

宅配便の再配達は、ドライバーの労働時間、ひいては物流コストに大きな影響を与える要因のひとつです。受け取り時間の指定や宅配ボックスの利用など、確実な受け取りに向けた工夫が必要です。特にeコマース事業者は、配送時間帯の選択肢を適切に設定し、顧客の在宅時間に合わせた配送を実現することが重要だと言えるでしょう。

具体的な対策として、コンビニエンスストアやスーパーマーケットでの受け取りサービスの活用も効果的です。また、マンションやオフィスビルでは、宅配ボックスの設置や管理人による受け取り代行など、再配達を減らすための環境整備を進めるべきです。

③ドライバーの収入減による人材不足の深刻化への対策

人材不足の深刻化に対処するには、ドライバーが働きやすい環境づくりを実現するため、荷主と運送会社の連携が必要です。

労働条件の改善と福利厚生の拡充

ドライバーの基本給を引き上げることや福利厚生を充実させることで、職業の魅力を高めます。これによりドライバーの離職を防ぐことができ、人材不足の問題を低減することが可能です。

荷主としても、ドライバー確保のために運賃アップの交渉に真摯に取り組む、過剰な附帯業務を削減するなどの対応が必要です。

キャリアパスの提供

ドライバーに対してキャリアアップの機会を提供し、長期的な雇用を促進します。

具体的には、インターンシップの導入や運行管理者・衛生管理者の資格取得推進などが挙げられます。(※)

※出典:国土交通省,トラック運送における生産性向上方策に関する手引き

関連記事▶ 2024年問題の解決策:物流業界が直面する課題と具体的対策3選

女性ドライバーの活用

女性ドライバーの活用も有効な対策となり得るでしょう。ただし、単に女性ドライバーの数を増やすだけでは解決せず、働きやすい環境の整備や業務の効率化が必要です。シフト制の導入や短時間勤務の選択肢を増やすなど、労働時間の柔軟性を確保しましょう。

具体的な対策としては以下が挙げられます。

・女性専用の休憩室やトイレの設置

・育児・介護との両立を可能にする短時間勤務制度の導入(1日6時間勤務のシフトなど)

・重労働を軽減するための補助機器の導入(電動パレットジャッキ、荷役作業支援装置など)

・女性ドライバー専用の相談窓口の設置

関連記事▶2024年問題に立ち向かう物流・運送業界|働き方改革関連法制定の背景や目的をわかりやすく解説

4. 「ハコベル トラック簿」とは

2024年問題への対応として、荷主企業もドライバーの労働環境改善や輸送の効率化に協力することが求められます。そのために活用できるのが「トラック簿」です。「トラック簿」を活用することで配送管理のデジタル化が可能になるため、輸送能力の低下や物流コスト増加の対策につながるでしょう。以下に具体的な活用方法を解説します。

輸送能力の低下への対策

「トラック簿」は、バースの予約・受付をデジタル化し、トラックの待機時間を削減するため、輸送効率の向上が期待できます。ドライバーはスマートフォンやPCを使用してリアルタイムでバースの空き状況を確認し、予約します。また、バースの混雑が解消されるとトラックの回転率が上がり、限られた輸送リソースを最大限に活用できます。

物流コストの増加への対策

深刻なドライバー不足と労働時間規制の強化により、物流コストの上昇は避けられないと言えるでしょう。しかし「トラック簿」の導入により待機時間の短縮や業務効率化を進めることができれば、結果として物流コストの削減が期待できます。

従来、トラックドライバーは荷卸しや積込みのために長時間待機することが多く、これが大きなコスト要因となっていました。

「トラック簿」ではバースの予約管理をデジタル化し、トラックの到着時間とバースの空き状況をリアルタイムで管理することが可能です。待機時間が短縮されることでドライバーの稼働時間を有効に活用でき、輸送回数の増加や追加コストの削減を実現します。

また、荷役作業の実績データを蓄積できるため、待機時間や作業時間の可視化も可能です。特定の時間帯や曜日に発生しやすい混雑を分析・把握することで荷主側の受け入れ体制の改善が進み、無駄なコストを削減できるでしょう。

5.まとめ

物流業界における2024年問題とは、働き方改革関連法の改正に伴い、トラックドライバーの労働時間が規制されることによって起こる問題の総称です。これにより、輸送能力の低下や物流コストの増加・企業の利益減少、ドライバーの収入減による人材不足の深刻化などが懸念されています。

対処しなければ輸送能力が大幅に減少することが予測されており、企業としては何らかの対策を講じなければなりません。

本記事を参考にして2024年問題への対策を検討し、物流業務を円滑に遂行しましょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)