2024年問題に立ち向かう物流・運送業界|働き方改革関連法制定の背景や目的をわかりやすく解説

2024年問題に直面する物流・運送業界では、トラックドライバーの労働環境改善が急務となっています。働き方改革関連法の施行で、ドライバーの年間時間外労働が960時間に制限されることにより、ドライバーの長時間労働是正が期待される一方、輸送能力の低下や人件費増加などの影響も懸念されます。

本記事では、物流業界の現状と働き方改革の必要性、働き方改革関連法が制定された経緯や目的をわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること

- 物流業界の現状と働き方改革の必要性

- 働き方改革関連法が制定された経緯や目的

目次

- 1. 物流業界の現状と働き方改革が必要な背景

- 物流業界の現状

- 働き方改革の必要性

- 2. 働き方改革関連法が制定された経緯

- 働き方改革関連法の目的

- 貨物自動車運送事業法の改正

- 3. 働き方改革関連法で変わるドライバーの拘束時間

- 時間外労働の上限規制が年960時間に

- 拘束時間の見直し

- 休息時間の延長

- 連続運転時間の規制

- 予期し得ない事象への対応

- 分割休息の特例

- 2人乗務の特例

- 隔日勤務の特例

- フェリー特例

- 改善基準告示に違反した場合

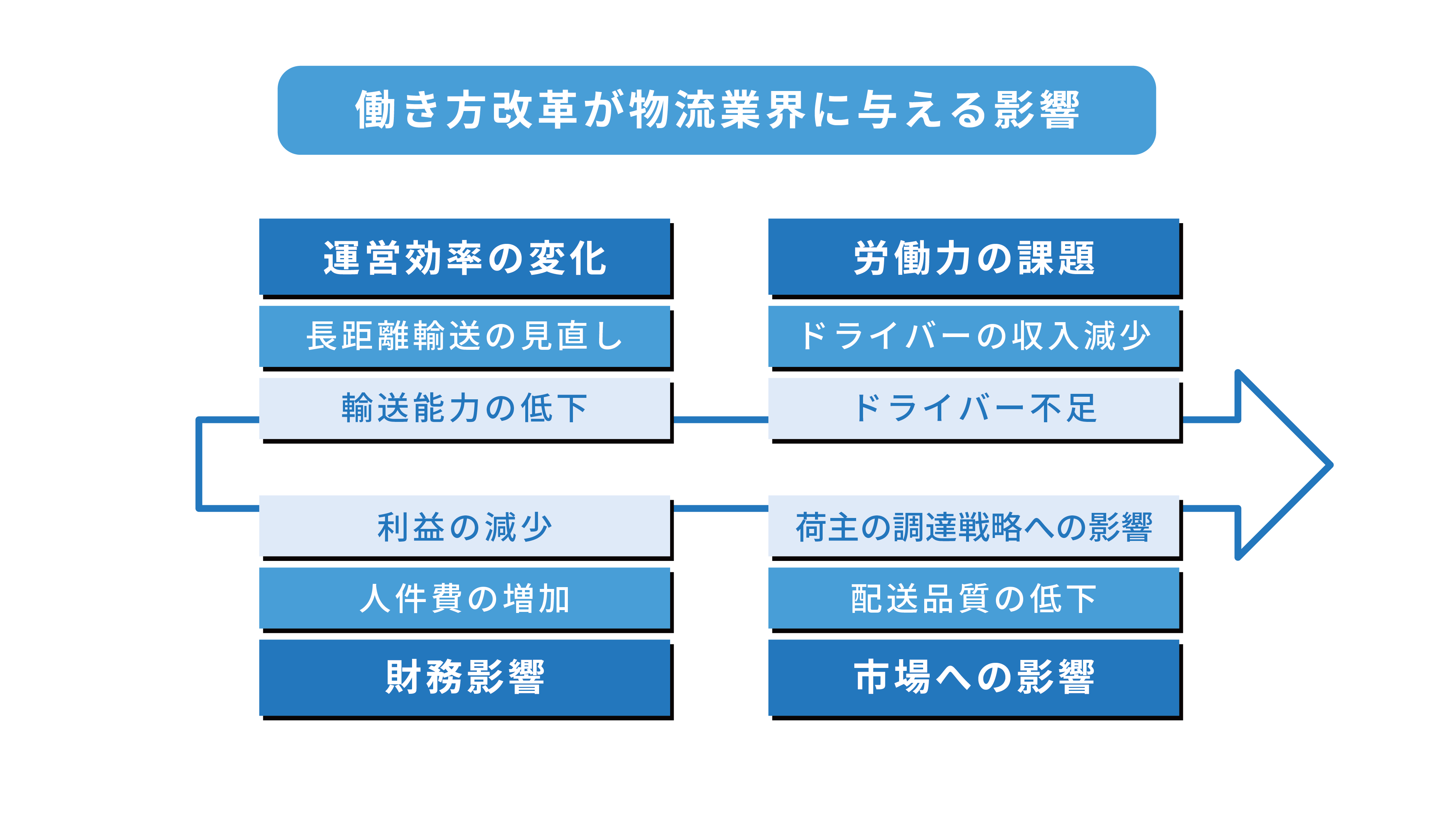

- 4. 物流業界への働き方改革による影響

- 輸送能力の低下

- 人件費増加と利益の減少

- 長距離輸送の運行見直しが必要

- ドライバーの収入減少やドライバー不足の深刻化

- 配送品質低下により荷主・消費者に影響が出る

- 荷主の調達戦略に影響が出る

- 物流コストの増加による価格転嫁

- 5. 働き方改革実現に向けた具体的対策

- 6.まとめ

1. 物流業界の現状と働き方改革が必要な背景

物流業界は日本経済の動脈とも言える重要な産業ですが、現状には深刻な問題が多く存在します。ここでは、物流業界の現状と働き方改革が必要な背景について、詳しく解説します。

物流業界の現状

物流業界では、長時間労働や過重労働の慢性化、労働力不足、平均賃金の低さなどが課題となっています。

長時間労働、過重労働の慢性化

トラックドライバーは長時間労働が恒常化しており、厚生労働省の調査(※)によると、他業種と比べて年間労働時間が約2割長い状況です。

また、過重労働が慢性化しており、脳・心臓疾患による労災支給決定件数(※)において、運輸業・郵便業が全業種において最も支給決定件数の多い業種となっています。(令和3年度:59件(うち死亡の件数は22件))

※出典:国土交通省,物流の2024年問題について,p2

厚生労働省,自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト「トラック運転者の改善基準告示」

ドライバーの高齢化や宅配便増加による労働力不足

厚生労働省の調査によると、トラック運転手の平均年齢は全産業と比べて高く、若手や女性のドライバーが少ない状況です。その一方で、宅配便は年々増加傾向であり、現場では1人当たりの負担が増大し、労働環境の悪化が進んでいます。(※)

※出典:厚生労働省, 自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト「統計からみるトラック運転者の仕事」

長時間労働にもかかわらず他業種と比べて平均賃金が低い

厚生労働省の調査(※)によると、トラックドライバーは、全産業と比較して年間労働時間は約2割長いにもかかわらず、年間所得額は約1割低い結果となっています。この長時間労働と低賃金の悪循環が、人材確保をより困難にしている状況です。賃金水準が向上しないとさらなる人手不足を招くおそれがあります。

※出典:厚生労働省, 自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト「統計からみるトラック運転者の仕事」

働き方改革の必要性

上記の課題に対して、働き方改革が必要な理由を説明します。

ドライバーの長時間労働是正、健康維持

働き方改革は、ドライバーの健康を守り、過労死や事故を防ぐために必要です。まず、ドライバーの長時間労働を是正し、健康を維持することが急務です。また、過労死や事故のリスクを減少させるためには、労働時間の短縮と適正な休憩・休息の確保も必要となります。

ドライバーの賃金向上

過酷な労働環境にもかかわらず、低賃金のドライバーが多いため、賃金の改善は労働者のモチベーションや定着率向上、業界の魅力を高めるために重要です。

物流の生産性向上

労働力不足が深刻化する中、物流の停滞を回避するためには、効率化と生産性向上が欠かせません。テクノロジーの活用や業務プロセスの見直しなど、様々な角度からの改革が求められています。

関連記事▶2024年問題と労働時間規制|荷主企業が今すぐ知るべき対策

2. 働き方改革関連法が制定された経緯

働き方改革関連法の背景には、日本社会の構造的課題があります。少子高齢化による労働力の減少、長時間労働に耐えられる労働者の減少、育児や介護との両立を求める労働者の増加が主な要因です。

これらの課題に対応するため、政府は「働き方改革」を重要な政策課題とし、2018年6月に「働き方改革関連法」を成立させました。この法律は労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法などの既存の労働関係法令を一括改正するものです。

働き方改革関連法の目的

働き方改革関連法は、労働時間の適正管理と長時間労働の是正、ワーク・ライフ・バランスの実現、多様な働き方の促進、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保、労働生産性の向上を目的としています(※)。これらの目標を達成することで、日本の労働環境を改善し、働く人々の生活の質を向上させることを目指しています。

※出典:厚生労働省,働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~

貨物自動車運送事業法の改正

特に物流業界では長時間労働が常態化していたため、これを是正する法改正が急務でした。トラックドライバーの長時間労働の主な原因は、長時間の運転時間、荷待ち時間、荷役作業です。

国土交通省の調査(※)によると、荷待ち時間のあるトラックドライバーの1運行あたりの平均拘束時間は13時間27分で、そのうち荷待ち時間が1時間45分を占めています。これらの問題解決には、運送会社の努力だけでなく、荷主企業の理解と協力が不可欠です。

荷主の協力を促進するため、2018年12月に貨物自動車運送事業法の改正(※)も行われました。この改正により、荷主の配慮義務の明確化、国土交通大臣による荷主への勧告制度の創設がなされ、荷主に対しても長時間労働の是正に向けた取り組みを促す法的根拠が整いました。

※出典:国土交通省, 資料2 トラック運送業の現状等について

国土交通省,貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(平成30年法律第96号)について

関連記事▶物流業界における働き方改革関連法への対応|法成立の背景や目的、内容を詳しく解説

3. 働き方改革関連法で変わるドライバーの拘束時間

働き方改革関連法の施行により、2024年4月からトラックドライバーの労働時間に大きな変更がありました。以下に改正ポイントを解説します。

時間外労働の上限規制が年960時間に

労働基準法改正の最大のポイントは、時間外労働の上限規制です。これまで自動車運転業務は労働時間の規制から除外されていましたが、新たな規制では年間の時間外労働の上限が960時間に設定されました。

具体的には、原則として月45時間・年360時間以内、特別な事情がある場合でも年960時間以内と定められました。

この上限を超えた場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 が科される可能性があるため、企業は適正な労務管理が求められます。

この改正により改善基準告示も改訂されました。具体的な法改正と改善基準告示の内容は以下の通りです。

2024年3月以前 | 2024年4月1日以降 | |

|---|---|---|

時間外労働の上限 | なし | 960 時間/年 |

1日あたり拘束時間 (労働時間+休憩時間) | 原則13時間以内・最大16時間 ※15時間越は週に2回以内 | ・原則13時間以内・最大15時間 ・宿泊を伴う場合は週に2回以内、16時間まで ※14時間越は週に2回以内 |

1ヶ月あたり拘束時間 (労働時間+休憩時間) | 原則293時間以内 ※年3,516時間を超えない範囲で320時間まで延長可能 | 原則284時間・年3,300時間以内 ※年3,400時間を超えない範囲で310時間まで延長可能(年6ヶ月まで) ※284時間超は連続3ヶ月まで |

休息期間 | 継続8時間以上 | 継続11時間を基本とし、9時間下限 |

連続運転時間 | 4時間を超えないこと ※30分以上の休憩等の確保(1回10分以上で分割可能) | 4時間を超えないこと ※30分以上の休憩の確保(1回概ね10分以上で分割可能) |

※拘束時間…使用者に拘束されている時間のこと(「労働時間」+「休憩時間」。出社(始業)から、仕事を終えて退社(終業)するまでの時間)。

※休息期間…使用者の拘束を受けない期間のこと(業務終了時刻から、次の始業時刻までの時間)。

※参考:国土交通省,物流の2024年問題について(資料1)

国土交通省,「2024年問題」について(資料4)

厚生労働省,トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント

関連記事▶物流業界における働き方改革関連法への対応|法成立の背景や目的、内容を詳しく解説

以下に改善基準告示の改正内容について、詳しく解説します。

拘束時間の見直し

従来の改善基準告示では、ドライバーの1日の拘束時間は原則13時間以内で、最大16時間まで延長可能でした。改正後は、1日の拘束時間に変更はありませんが、最大拘束時間は15時間までに変更されました(ただし、宿泊を伴う長距離輸送の場合は、週に2回以内は16時間まで延長可能です)。

これにより、長距離輸送の運行スケジュールを見直す必要があります。

休息時間の延長

ドライバーの健康維持と事故防止を目的に、終業後の休息時間が延長されました。

改正前(2024年3月以前) | 改正後(2024年4月1日以降) |

最低8時間以上の継続した休息時間を確保 | 基本的に11時間以上、最低でも9時間の継続休息時間を確保 |

※宿泊を伴う長距離貨物輸送については、週2回まで継続8時間以上の休息が認められます。

また、9時間未満の休息時間を設定する場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息を確保する必要があります。

連続運転時間の規制

長時間運転による事故防止のため、計画的な休憩を挟む必要があります。

原則として、連続運転時間の上限は4時間と変わりませんが、やむを得ない事情(駐車・停車が困難な状況など)の場合に限り、最大30分の延長が可能となりました。

予期し得ない事象への対応

事故や渋滞、自然災害などの予測できない事象に対応する時間は、1日の拘束時間など労働時間の規制から除外 されます。この措置は、予期しない状況で厳密な規定遵守が難しくなることを考慮したものであり、ドライバーが無理な運行を強いられず、柔軟に対応できるようにするためのものです。

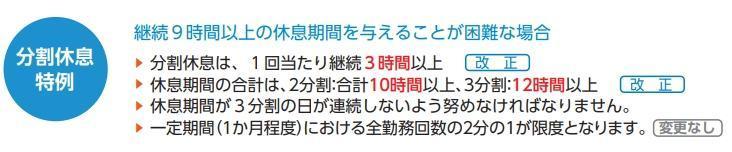

分割休息の特例

分割休息とは、休息時間を複数回に分けて取得することを指します。これまでは休息時間を分割する場合、合計8時間以上であれば問題ありませんでしたが、改正後は以下の通り、制限が厳しくなりました。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,トラック運転者の改善基準告示が変わります!,p6

2人乗務の特例

1台の車両に2人以上が乗務する場合、適切な休息設備が備わっていれば、拘束時間は最大20時間まで延長可能で、休息期間は4時間まで短縮できます。今回の改正で、車両内ベッドが基準を満たせば、8時間以上の仮眠確保で最大28時間まで延長可能となりました。

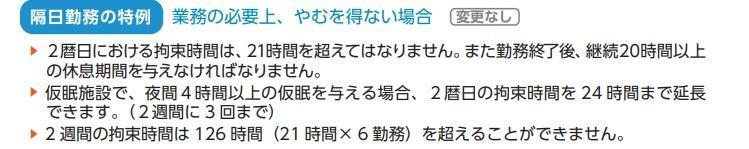

隔日勤務の特例

隔日勤務とは、1日おきに勤務する形態のことで、長距離輸送のドライバーに多く採用されています。今回の改正では特に変更はありません。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,トラック運転者の改善基準告示が変わります!,p6

フェリー特例

フェリー特例も改正前と変更はありません。フェリーに乗船している時間は、原則、休息時間として扱われます。しかし乗船時間が8時間を超える場合、下船時刻から次の勤務が開始となります。

こうした規制により、運行スケジュール調整のために運行管理者の負担が増す可能性があります。また、休憩時間の確保が厳格化 されるため、適切な休憩スポットの確保が重要となります。

※出典:厚生労働省,トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント

改善基準告示に違反した場合

改善基準告示は法律ではないため、違反しても直接的な罰則はありません。しかし、国土交通省による行政処分の対象となる可能性があります。具体的には一定期間の車両使用制限や、重大な場合には事業停止命令などです。

また、労働基準監督署の監督指導において違反が認められた場合は是正指導を受けることになり、適切な労働環境の整備が求められます。道路運送法や貨物自動車運送事業法に関する重大な違反が疑われる場合には、地方運輸局への通報が行われることもあります。こうしたリスクを回避するためにも、事業者は改正内容を理解し、適切な運行管理を徹底することが欠かせません。

※出典:厚生労働省北海道労働局帯広労働基準監督署,トラック運転者改善基準告示に関するQ&A

関連記事▶2024年問題と労働時間規制|荷主企業が今すぐ知るべき対策

4. 物流業界への働き方改革による影響

働き方改革によりドライバーの労働時間短縮が進むことで、ドライバーの健康と安全の向上が期待されます。過労による事故リスクの低減や仕事と生活のバランス改善につながるでしょう。

しかし一方で、労働時間短縮により収入が減少するなど物流業界に様々な影響を及ぼす可能性があります。以下に詳しく解説します。

輸送能力の低下

時間外労働の制限によりドライバーの稼働時間が減少するため、輸送能力低下が予想されます。何も対策を講じなかった場合、2024年には14.2%、2030年には34.1%の輸送力不足が起こると予想されています(※)。これにより、リードタイムの延長も懸念されます。

※出典:全日本トラック協会,知っていますか?物流の2024年問題

人件費増加と利益の減少

労働時間の制限と2023年の割増賃金率の引き上げは、必然的に物流コストの上昇をもたらします。同じ量の貨物を輸送するために、より多くのドライバーや車両が必要となり、人件費や車両維持費が増加します。これらのコスト増加は配送会社の利益率を圧迫するだけでなく、最終的には荷主企業や消費者に転嫁される可能性もあります。

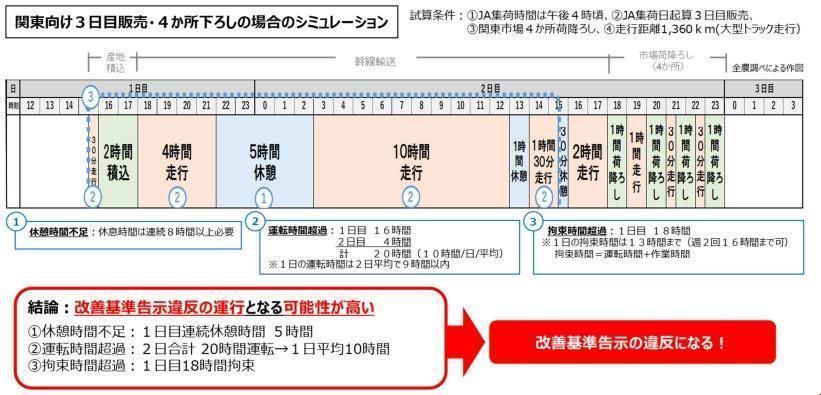

長距離輸送の運行見直しが必要

労働時間規制の強化により、これまで1人のドライバーが1日で運送可能だった長距離輸送が、2日間の運行や2人乗務体制へ変更を余儀なくされるケースが増えています。残業時間や拘束時間の制限により、従来の運行スケジュールを維持することが困難になったためです。

例えば、以下の図の通り福岡~東京間(約1,100km)は片道15時間、鹿児島~東京間(約1,361km)は片道18時間を要します。1日の最大拘束時間は15時間という制約があるため、現行の運行形態では改善基準告示違反となる可能性があります。

※出典:国土交通省,物流の2024年問題について,p6

ドライバーの収入減少やドライバー不足の深刻化

ドライバーの労働時間が短縮されることで、収入の減少が避けられない状況となっています。ドライバーの給与は残業代や深夜手当が大きな割合を占めており、特に月60時間以上の時間外労働をしているドライバーには大きな影響があるでしょう。企業側も人件費の増加を避けるため、労働時間を抑える方針を取ることが予想されます。その結果、収入が減少し転職を考えるドライバーが増える可能性は否めません。

さらに、時間外労働の規制により1人あたりの配送件数が減少するため、企業は追加のドライバー確保が必要となります。しかし、すでに物流業界は深刻な人手不足に直面しており、厚生労働省のデータでは貨物自動車運転者の有効求人倍率は全職種平均の2倍以上となっています(※)。収入減少による離職の増加が新規採用の難しさを加速させ、さらなるドライバー不足の悪循環を生むことが懸念されるでしょう。

※出典:厚生労働省,自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト「統計からみるトラック運転者の仕事」

配送品質低下により荷主・消費者に影響が出る

ドライバーの労働時間規制により配送スケジュールの変更や柔軟な対応が難しくなるため、荷主や消費者が求めるサービスの提供が難しくなる可能性があります。

主な影響は以下の通りです。

・即日・翌日配送の制限(迅速な配送の維持が困難に)

・長距離輸送の遅延(運行スケジュールの制約強化)

・特定地域への輸送が制限される可能性(地方への配送頻度が低くなる)

結果として、荷主企業は従来の物流スキームを見直さざるを得なくなる可能性があります。

荷主の調達戦略に影響が出る

働き方改革の影響で配送リードタイムの延長やスケジュール調整の柔軟性が低下し、荷主が必要なタイミングで商品を確保できない可能性があります。

一部の運送会社がドライバー不足による業務縮小や利益確保のための輸送制限を行った場合、特定のルートやエリアでの輸送サービスが減少する可能性もあります。そのため、荷主はサプライチェーンの見直しが必要になるでしょう。

物流コストの増加による価格転嫁

物流企業のコスト増加は、最終的に荷主や消費者の負担増加につながります。

コスト増加の要因は、人件費の上昇、採用・育成コストの増加、輸送効率低下による追加コストの発生などです。これらのコストは運賃値上げという形で荷主に転嫁され、最終的には商品価格や送料の上昇という形で消費者にも影響を与える可能性があります。特に、食品・日用品・EC市場など、配送コストの影響を受けやすい業界では価格競争が激化 し、物流業界だけでなく 関連業界全体に影響が波及する ことも懸念されるでしょう。

関連記事▶2024年問題によるドライバー不足の対策方法とは?原因や影響も解説

5. 働き方改革実現に向けた具体的対策

上記の影響への必要な対策は以下のとおりです。

対策 | 具体例 |

|---|---|

業務効率化による労働生産性向上 | ・荷待ち時間・荷役時間の削減 ・自動化・機械化の導入による業務効率化 ・中継輸送の導入 |

労働環境改善による人員確保 | ・適正な労働時間の管理 ・運賃契約の適正化 ・柔軟な働き方の推進 |

なお、働き方改革実現に向けた具体的対策については、以下の記事で詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。

関連記事▶2024年問題の解決策:物流業界が直面する課題と具体的対策3選

6.まとめ

物流業界では、働き方改革関連法の施行によりトラックドライバーの労働環境改善が進められています。長時間労働の是正によりドライバーの健康が守られる一方、輸送能力の低下や人件費の増加といった新たな課題も浮上しています。

これらの課題を解決し、トラックドライバーの働き方改革を推進するためには、運送会社だけではなく荷主や消費者の理解や協力も不可欠です。運送会社と荷主企業が協力して対策を講じることで、持続可能な物流が実現されるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)