物流業界の未来を変える!自動運転の概要と実装事例を詳しく解説

2024年の労働時間規制により、物流業界では深刻なドライバー不足への対応が急務となっています。その中で、新たな解決策として注目を集めているのが自動運転技術です。

国土交通省は、将来的に物流業界の輸送能力が不足すると予測しています。この課題に対し、既に一部の物流企業は高速道路での自動運転トラックの実証実験を開始し、少しずつ実用化へ向けた歩みを進めてきました。

本記事では、物流分野における自動運転技術の定義や政府の取り組み、導入事例、2030年に向けた物流業界の自動運転ロードマップを詳しく解説します。

この記事でわかること

- 自動運転の概要

目次

1. 自動運転とは

自動運転技術は、運転手の負担軽減から完全自動化まで、段階的に発展を遂げています。以下では、自動運転の定義とその意義について解説します。

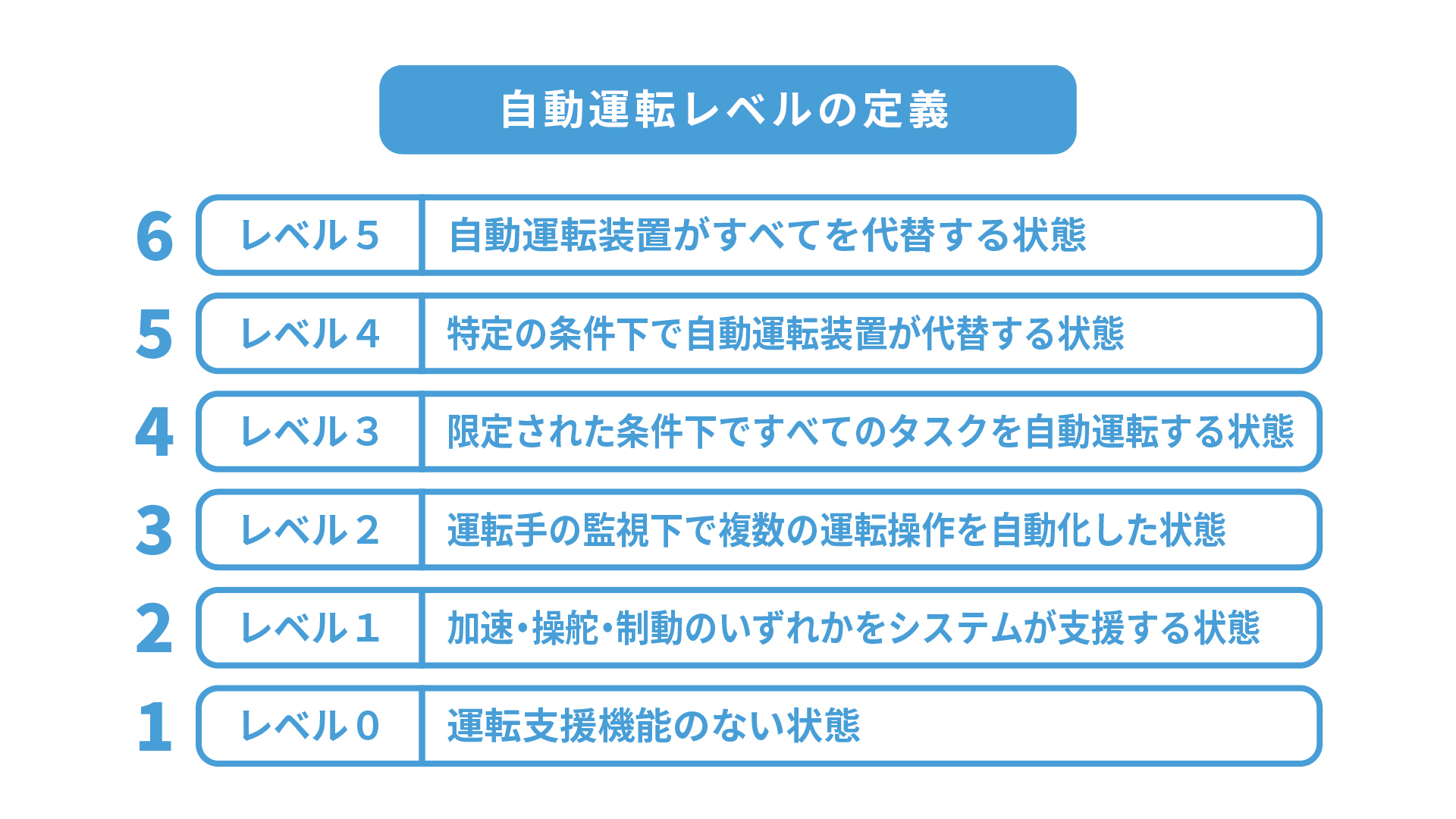

自動運転レベルの定義

自動運転技術は、国際的な基準で0から5までの6段階に分類されています。(※)

自動運転レベル | 特徴 | 主な活用例 |

レベル0 | 運転支援機能なし | 人間がすべての操作を行う |

レベル1 | 単一操作の自動化 | 車間距離の維持 |

レベル2 | 複数操作の自動化 | 車線維持と速度調整 |

レベル3 | 限定条件下での完全自動化 | 高速道路での長距離輸送 |

レベル4 | 特定条件下での完全自動化 | 拠点間の自動運転トラック |

レベル5 | 制限なしの完全自動運転 | ラストマイル配送、小型配送ロボ |

※補足説明

レベル0: これは完全に手動運転の状態で、車両に運転支援機能が一切搭載されていない状態を指します。

レベル5: 自動運転の最終到達点で、どのような条件下でも人間の関与を必要としない完全自動運転が可能です。

物流における自動運転の意義

物流業界における自動運転技術の導入は、深刻化するドライバー不足問題の解決策として期待されています。2024年の労働時間規制により、従来の運送体制の維持が困難になると予測される中、自動運転トラックは輸送能力の確保に大きく貢献する可能性があります。

たとえば高速道路での長距離輸送を自動化することで、ドライバーの労働環境が改善され、人材確保の課題解決にもつながるでしょう。また、AIによる最適な走行制御により、燃費の向上やCO2排出量の削減といった環境面での効果も期待できます。

※参考:国土交通省,自動運転のレベル分けについて

関連記事▶運送業界が直面している2024年問題とは?影響や課題をわかりやすく解説!

2. 自動運転技術における政府の取り組み

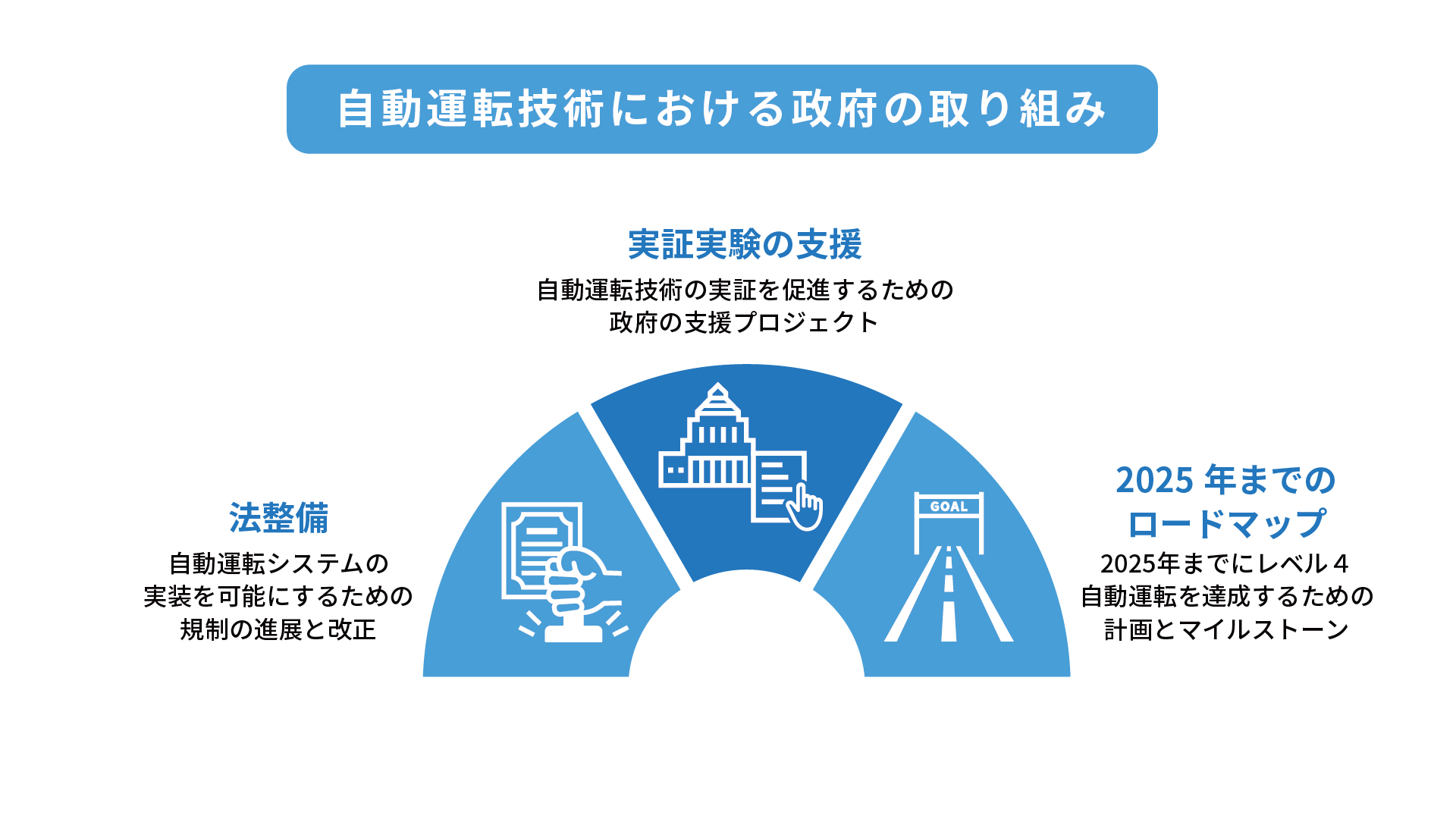

自動運転技術の実用化に向けて、政府は法整備から実証実験の支援まで、包括的な取り組みを進めています。以下では、その具体的な内容と今後の展望を解説します。

自動運転に関する法整備の現状

自動運転の実用化には、法的な枠組みの整備が不可欠です。2020年4月の改正道路交通法施行により、レベル3の自動運転システムが公道で使用可能になりました。

さらに高速道路などの特定条件下での完全自動運転(レベル4)についても、2023年4月の改正道路交通法の施行により、安全基準や運行管理の指針が明確化されています。

実証実験の支援体制

政府は「官民ITS構想・ロードマップ」に基づき、自動運転の実証実験を積極的に支援しています。(※)また、国土交通省を中心に、高速道路での隊列走行や物流施設内での自動運転など、さまざまな実証プロジェクトが展開されています。

特に注目すべきは、産官学連携による実証実験特区の設置です。規制緩和により、企業は実際の運送環境に近い条件で技術検証を行えるようになりました。

2025年までのロードマップ

政府は2025年頃までに自動運転レベル4を実現する目標を掲げています。第一段階として、2024年までに高速道路での隊列走行技術を確立する計画を進めてきました。

特定区間での自動運転レベル4の実現を目指し、インフラ整備や運行管理システムの標準化を推進しています。同時に、物流事業者向けの導入支援制度も整備され、自動運転技術の社会実装を加速させる計画もあります。しかし、高速道路での完全自動運転トラックの実用化についてはまだ明確にされていません。

※参考:デジタル庁,官民ITS構想・ロードマップ,p37

3.自動運転技術の物流分野での利用例

高速道路における自動運転トラックの隊列走行は、ドライバー不足解消の切り札として期待されています。2021年2月には、新東名高速道路において、後続車の運転席を無人としたトラックの隊列走行技術の実証実験が行われました。

車両間の通信技術により、先頭車両のブレーキやハンドル操作が後続車両に瞬時に伝わり、安全な車間距離を保ちながらの走行を実現しました。燃費の改善や人件費の削減にも貢献し、物流事業者の収益性向上にもつながると見込まれています。

物流倉庫内での活用事例

物流倉庫内では、既に自動運転技術を搭載した無人搬送車(AGV)の導入が進んでいます。AGVはセンサーとAI技術を活用しており、複雑な倉庫内でも効率的な経路選択が可能です。

特に大規模物流センターでは、商品のピッキングから搬送、仕分けといった一連の工程を自動化でき、作業効率が大幅に向上しました。24時間稼働も実現し、人手不足の解消と物流コストの削減に寄与しています。

ラストマイル配送での実装例

配送先の近くまでは大型トラックで運び、そこから目的地までは自動運転の小型配送ロボットが担う取り組みが始まっています。住宅地や商業施設内で実証実験が行われ、遠隔監視システムによる安全確保も検証段階です。

特に人口減少地域での活用が期待され、買い物困難者への支援策としても注目されています。配送効率の向上だけでなく、地域の課題解決にも貢献する新たな物流モデルとして評価されています。

4. 自動運転技術の今後の展望

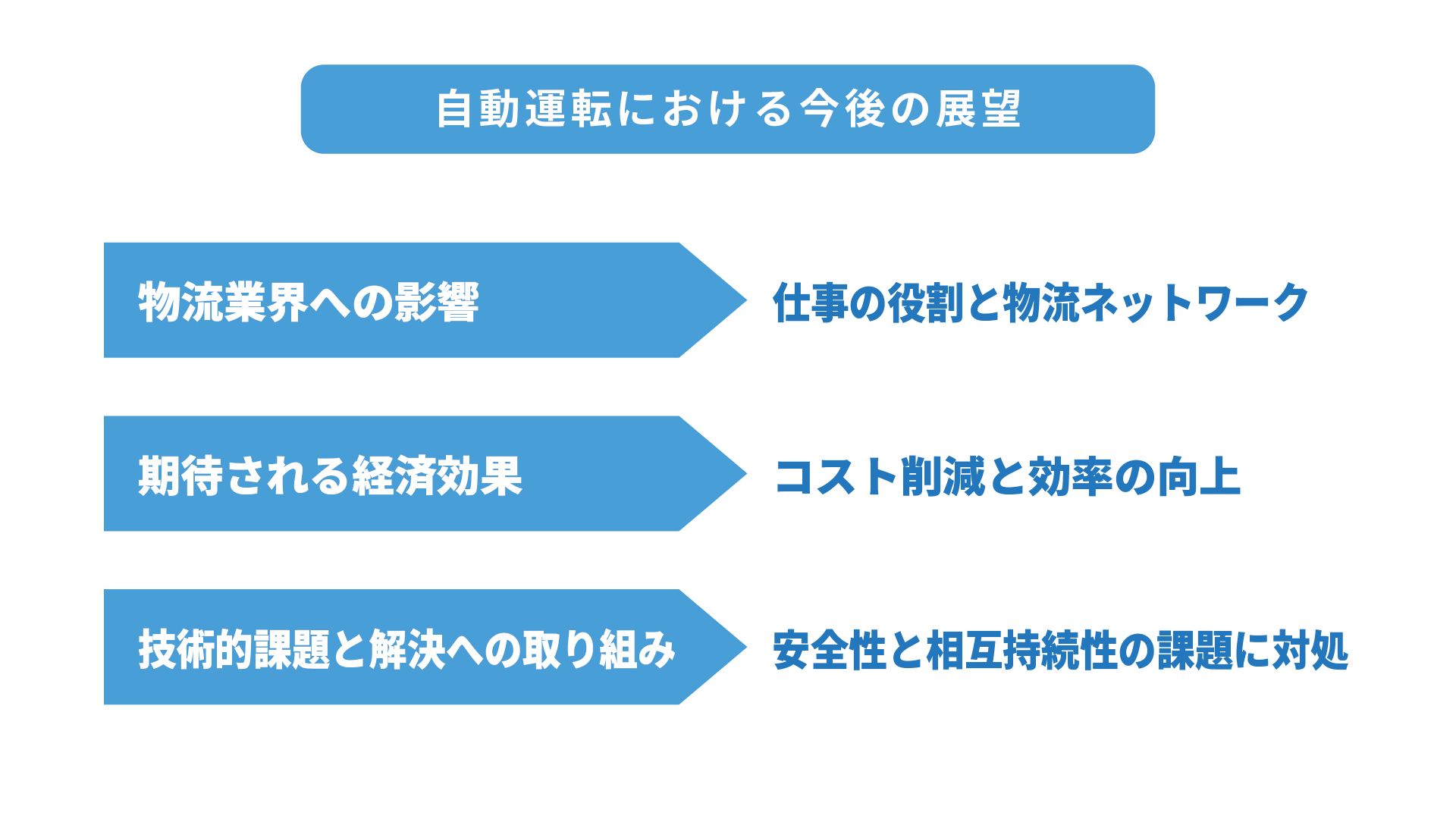

自動運転技術は、物流業界に大きな変革をもたらすことが期待されています。以下では、技術面での課題から経済効果、業界への影響まで包括的に解説します。

技術的課題と解決への取り組み

高速道路での自動運転実現において、悪天候時の安全性確保が技術的課題の1つと言えます。特に降雪や濃霧による視界不良時の対応が急務です。

これに対し、各メーカーは高精度なミリ波レーダーとAIの組み合わせによる認識精度の向上に取り組んでいます。また、5G通信を活用した車両間通信や道路インフラとの連携により、周辺状況の把握精度を高める技術開発も進んでいます。安全性の確保と実用性の両立に向けて、官民一体となった取り組みが加速していると言えるでしょう。

期待される経済効果

自動運転技術の導入により、物流業界全体での経済効果が見込まれています。人件費の削減だけでなく、24時間稼働による輸送効率の向上や燃費改善によるコスト削減も期待できるでしょう。

特に高速道路での長距離輸送において、隊列走行がもたらす人件費削減効果は大きく、コスト削減に貢献すると予想されています。さらに、事故が減少することで保険料の低減や車両メンテナンスコストの削減も見込まれています。

物流業界への影響

自動運転の普及は、物流業界の従業員の働き方を大きく変えると予測されています。従来の運転手は遠隔監視オペレーターのような役割へ変化する可能性も考えられ、その場合はより専門的なスキルが求められるようになるでしょう。

中小企業でも、共同配送センターを活用することで自動運転技術の恩恵を受けられる仕組みづくりが進んでいます。また、物流施設の立地も変化し、自動運転に対応した新たな物流拠点の整備が加速すると予測されています。

5. まとめ

物流業界で期待が高まる自動運転技術は、深刻化するドライバー不足問題の有効な解決策となる可能性があります。トラック隊列走行では、高速道路での長距離輸送の効率化が実現し、ドライバーの労働環境改善にもつながるでしょう。また、物流倉庫内のAGVや配送ロボットの活用によって、作業効率の向上と人手不足の解消が進んでいます。

自動運転技術の実用化に向けては、法整備や技術開発が着実に進んでおり、2025年を目処にレベル4の実現を目指しています。今後は、悪天候時の対応など技術的課題の克服と、遠隔監視システムの確立が重要となるでしょう。物流業界は、この技術革新を積極的に取り入れ、新たな時代に向けた変革を進めていく必要があります。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)