運送業界が直面している2024年問題とは?影響や課題を解説!

近年、ニュースなどで「2024年問題」が多く取り上げられています。2024年問題は、単なる運送業界の課題ではなく、荷主企業や消費者にも大きな影響を及ぼすでしょう。ドライバー不足や輸送コストの増加により、物流の停滞や配送遅延が懸念されています。

2024年問題に対応するためには、まずは具体的にどのような影響があるかを正確に理解し、荷主企業や消費者も適切な対策を講じることが重要です。

本記事では、運送業界が直面している2024年問題の影響や課題、そして解決策について詳しく解説します。

この記事でわかること

- 運送業界における2024年問題の影響や課題、戦略

目次

1.運送業界が直面している2024年問題とは

2024年問題とは、働き方改革法案により、労働時間の上限が課されることで生じる運送業界の問題の総称です。

時間外労働の上限を設定する狙いは、労働者のワークライフバランス改善や長時間労働の削減などさまざまです。多くのメリットがある一方で、トラックドライバーなど一部の業種では時間外労働の上限が年間960時間に制限されることによるデメリットが懸念されています。

たとえば、トラックドライバーの時間外労働が制限されると、ドライバー1人あたりの走行距離が短くなります。1日に運べる荷物の量が減少することで、運送会社の売上・利益の減少やドライバーの収入減など多くの問題につながるのです。

2024年問題の背景

2024年問題の背景には、物流業界が長年抱えてきた長時間労働の常態化や人手不足、そしてEC市場の急拡大があります。特に、EC市場の拡大により小口配送の需要が増え、宅配業者やトラックドライバーの負担が一層増加しています。

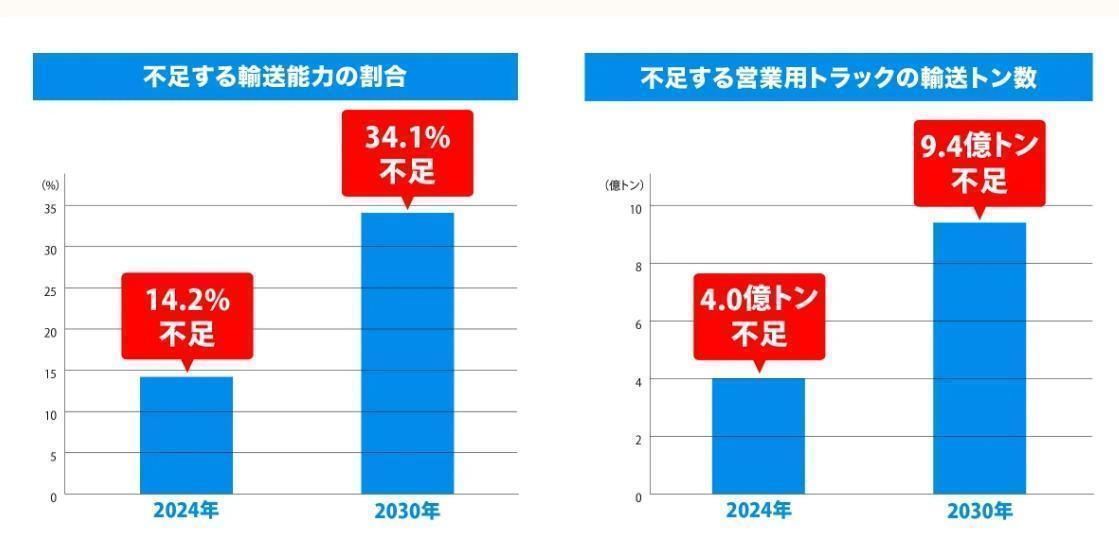

また、国の「持続可能な物流の実現に向けた検討会」による試算では、2024年時点で14.2%、2030年には34.1%の輸送能力が不足すると指摘されており、何も対策を講じなかった場合、物流網の維持が困難になると予測されています。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会, 「知っていますか?物流の2024年問題」

2024年問題の詳細について下記の記事でわかりやすく解説しています。こちらも参考にしてください。

関連記事▶ 物流業界の2024年問題をわかりやすく解説!解決策も紹介

※参考:厚生労働省,トラック運転者の改善基準告示が改正されます!

※参考:国土交通省,我が国の物流を取り巻く現状と取組状況

2. 2024年問題が運送業へ与える影響

運送業で大きな影響を受けるのは、主にドライバーや運送会社、荷主企業です。この章では、2024年問題における運送業の影響をそれぞれ詳しく解説します。

ドライバーへの影響

ドライバーへの主な影響は収入の減少です。ドライバーの仕事は長時間労働になりやすく、特に繁忙期は時間外労働の増加に伴い収入が増加する傾向があります。しかし、時間外労働の上限が年960時間と定められたことで、現在の働き方を維持できなくなるトラックドライバーが増えると予想されます。特に、残業を多くこなしていたドライバーの収入は減少し、働き方の見直しを迫られるでしょう。

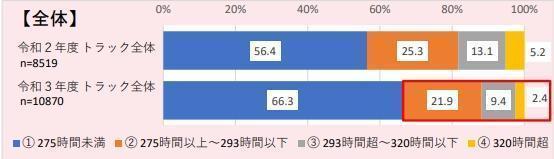

厚生労働省の調査によれば、現在トラックドライバーの約30%が1か月の拘束時間275時間以上で勤務しています。

※出典:厚生労働省,参考資料3 自動車運転者の労働時間等に係る実態調査結果(概要),p5

それに対し、年間の時間外労働時間が960時間になるということは、以下の計算により1か月の拘束時間の目安は274時間になります。そのため、2024年以降は多くのドライバーが勤務時間を減らすか、転職を考えざるを得なくなる可能性が高いのです。

1か月の拘束時間の目安:274時間

項目 | 計算式 | 労働時間(時間) |

法定労働時間 | 週40時間 × 4.3週 | 172時間 |

時間外労働時間 | 年960時間 ÷ 12か月 | 80時間 |

休憩時間 | 1日1時間 × 22日 | 22時間 |

合計(拘束時間) | 172時間 + 80時間 + 22時間 | 274時間 |

※1か月を4.3週(年間52週 ÷ 12か月)とし、1日1時間の休憩時間を考慮して計算。

※1か月ごとの上限は規定されていません。ある月に100時間の時間外労働をしても、他の月で調整し年間960時間を超えなければ問題ないとされています。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会, トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)【概要版】,p3

また、事業者側としても時間外労働を削減するために、シフト制や勤務スケジュールを調整しなければなりません。

さらに、2023年4月からは中小企業においても「月60時間超の残業代の割増賃金引上げ」が適用されているため、事業者にとっては人件費の増加という新たな負担が加わることになります。

一方、法定休憩時間の確保が義務付けられることで、労働環境が改善される可能性もあります。事業者側では、所属しているドライバーの労働時間を適切に管理することが求められています。

運送会社への影響

続いて、運送会社への影響について解説します。労働時間の制限により、現行のドライバー数では必要な輸送量を維持できない可能性が出てきます。第1章で触れた試算の通り2024年問題に対して何も対策を講じなかった場合、営業用トラックの輸送能力が2030年に34.1%不足するとされています(※)。

運送会社は、ドライバーの労働時間を正確に把握し適切に管理する必要があるため、その管理工数・管理コストが増加するでしょう。従来、1人のドライバーが長時間労働をすることで輸送を支えてきましたが、今後は中継輸送や複数ドライバーによる交代制運行の導入が必要になります。これまで通りの運行を続けるためにはドライバーの人数を増やす必要があるため、その増加に伴い人件費や教育コスト、社会保険料なども増加し、経営が厳しくなる企業が増えることが懸念されています。

さらに、ドライバー不足の深刻化により、地方などでは従来の長距離輸送が困難となっているケースもあります(※)。そのため、業務の効率化や物流システムの見直しなどを検討する必要があるでしょう。

また、時間外労働の制限でドライバーの収入が減少すれば、所属しているドライバーが他の業界や業種へ転職する可能性が高くなります。新たなドライバーを雇用するためには、他企業よりも高い給与を提示する必要があるでしょう。ドライバー不足を解消するために、荷主企業と運送会社との間で運賃増額の交渉を進めることも重要です。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,知っていますか?物流の2024年問題

※出典:国土交通省,我が国の物流を取り巻く現状と取組状況,p17

荷主企業への影響

2024年問題は、荷主企業にも影響が及びます。先述した運送会社における人件費や車両維持費などのコスト増加は、荷主企業に転嫁される可能性が高くなります。運送会社は増加したコストの一部を運送料金に上乗せすることになるため、荷主企業はこれまでより高い物流コストを負担することになるのです。

物流コストが増えることは、荷主企業の利益や売上の減少につながります。負担が大きくなると事業経営にも影響が及ぶでしょう。荷主等への適正な転嫁のために、国のガイドラインでは運賃水準の引上げ幅を提示しています。荷主企業としては適正に対応できるよう対策を検討しておく必要があります。ドライバーの労働時間(待機時間・拘束時間)を削減できるように、荷主側からも一緒にアイデアを出し、積極的に協力することが重要です。

また、ドライバーの労働時間の制限により、商品の配送時間が延びることも懸念されています。これにより即日配送や翌日配送が難しくなることが想定されます。荷主側では、配送頻度の調整や荷待ち時間の削減などを検討する必要があるでしょう。

3. 2024年問題の影響に対して運送業が実施すべき対策

本章では、第2章の影響に対し、どういった対策を実施すべきかを詳しく解説します。

ドライバーへの対策

課題 | 対策 |

ドライバー不足 | 若年層・女性ドライバーの採用、研修制度の強化、シフト制の導入 |

収入の減少 | 基本給の引き上げ、歩合制の見直し、各種手当の充実 |

労働環境の変化 | システム導入による業務効率化 |

ドライバーの収入減少や労働環境の変化に対して、以下の対策が必要です。

人材確保と育成

ドライバー不足に対応するため、女性や若年層への広報活動や採用を積極的に行ったり、若手ドライバーの育成プログラムを充実させたりし、定着率の向上を図ります。

ドライバーの待遇改善

労働時間が短縮される分、基本給の引き上げや歩合制の見直しを行い、収入減少を防ぐ施策が求められます。また、シフト制を導入するなど働きやすい環境整備も必要です。

システム導入による業務効率化の推進

ドライバーが効率よく運行できるよう、デジタルツール(運行管理システム、AIルート最適化)を導入することで、無駄な移動時間や待機時間を削減する必要があります。

関連記事▶物流システムの全体像|覚えておきたい6大機能と主要システム

運送会社が実施すべき対策

課題 | 対策 |

人件費の増加 | 適正運賃の交渉・設定、燃料サーチャージの導入 |

労働力不足 | 効率的な配車管理、パレットや新技術の導入 |

輸送効率の低下 | デジタルツール(TMS・WMS)の活用、AIによるルート最適化 |

ドライバーの労働時間を適正に管理し、限られたリソースを有効活用するために、運送会社には以下の対策が求められます。

デジタルツールの活用

TMSやWMSなど物流DXシステムの導入により、ドライバーの位置情報や配送状況をリアルタイムで把握し、無駄のない配送ルートを設計することが重要です。予約システムや積載率の自動計算機能を活用し、積載率の向上や運行の最適化を図ります。たとえば、ハコベルのトラック簿のサービスを活用することで、タブレットやスマートフォンを使って簡単にドライバーとデータ連携ができ、情報共有が可能となります。その結果、トラックバースの混雑回避や、従来の紙媒体での作業の撤廃が実現でき、業務効率化につながります。

※参考:ハコベル株式会社,ハコベル トラック簿

関連記事▶物流DXとは?定義やDXの3段階のプロセス、メリット・効果などを解説

パレットの導入

パレットを導入すればフォークリフトを活用した積卸しが可能になり、荷役作業の効率化と負担軽減が図れます。また、荷物の破損リスクを低減でき、安全性の向上にもつながります。このように、パレットを標準化することで作業時間の短縮が期待できるでしょう。

適正な運賃契約、交渉の強化

運送コストが上昇する中で、荷主企業との適正な運賃契約が重要です。特に、標準的運賃を積極的に導入し、長年据え置かれてきた運賃を適正化して持続可能な価格設定を行うことは、運送業界全体の安定につながります。運送以外に発生する費用、たとえば附帯作業料や燃料サーチャージ、高速道路利用料なども適正に収受できるよう、書面で契約を結ぶ必要があります。

※参考:公益社団法人全日本トラック協会, トラック輸送の「標準的運賃」が改正されました

関連記事▶標準的運賃とは?定義や改正のポイント、運賃の計算方法まで詳しく解説

新技術の導入

自動運転技術の導入やドローン配送、倉庫の自動化を検討し、ドライバーの労働負担を軽減することも長期的な対策の1つです。荷役作業にロボットなど自動化技術を導入することは、省人化や荷役作業の品質、効率向上にもつながります。

関連記事▶物流自動化とは?自動化で実現する効率化とコスト削減の未来

関連記事▶ドローン物流の未来|革新的配送システムの仕組みと導入メリット

荷主企業が実施すべき対策

課題 | 対策 |

荷待ち時間の発生 | 予約システムの導入、荷役作業の効率化 |

物流コストの増加 | 適正運賃の支払い、共同配送の推進 |

配送遅延の発生 | 在庫管理の最適化、長期的な物流戦略の構築 |

荷主企業は物流コストの増加を最小限に抑え、物流体制の維持を図るため、以下の対策を講じる必要があります。

荷待ち時間の削減

荷主企業の協力が不可欠であり、事前予約システムの導入や荷役作業の効率化を進めることでドライバーの待機時間を短縮します。たとえば予約システムにより情報を共有し、指定時間に合わせた荷物の準備やパレット活用による荷役作業の迅速化がスムーズな配送につながるでしょう。

関連記事▶トラック予約システムとは|メリットや実際の導入事例を紹介

適正な運賃の設定

運送会社との契約見直しを行い、運送コストを適切に反映した運賃体系を整備する必要があります。低価格競争ではなく、政府の標準的運賃に則り持続可能な料金設定を行い、ドライバーの待遇改善や運送会社の経営安定化につなげることが重要です。

配送頻度の見直し

物流の負担を減らすため、在庫管理を最適化し、無駄な配送回数を減らすことも求められます。

たとえば、共同配送や物流拠点の共有化を推進し、小口配送を減らすことで、サプライチェーン全体でのコスト抑制が期待できるでしょう。また、リードタイムが厳しくならないよう短納期の配送を減らし、計画的な物流体制を整える必要があります。

4. 2024年問題が一般消費者へ与える影響と対策

2024年問題は一般消費者にも影響が及ぶ可能性があります。この章では、一般消費者が受ける影響や対策について詳しく解説します。

頼んだ商品が遅延する

たとえば大型セールなどで配送需要が急増した場合、ドライバーが不足している状態では決められた時間内に配達することが難しくなります。その結果、頼んだ商品が遅延する事態につながります。

また、ドライバーの労働時間が制限されることで、再配達や時間指定といった柔軟な対応も難しくなるでしょう。特に水産品や青果物などの鮮度が重要な商品は、これまでのような即日配送が困難になることが懸念されます。今後は、店舗への納品回数が減り、消費者が希望するタイミングで購入できない場合もあるかもしれません。

送料が高騰する

運送業界の人件費高騰に伴い、送料が高騰するケースも考えられます。特に遠距離の配達や再配達、時間指定などのサービスを依頼する際に追加料金が発生することが想定されます。

消費者側も意識改革が必要

2024年問題に対応するには、ドライバーや運送会社だけでなく消費者側の意識を改めることも重要です。消費者も運送業への影響を理解したうえで、再配達の削減に協力する必要があります。たとえば、荷物の到着日時を指定する、宅配ボックス・コンビニ受け取り・置き配を利用するといった取り組みが挙げられます。

計画的な購入やまとめ買いを活用することも重要です。たとえば、日用品や食品など定期的に購入する商品は、一定額以上で送料無料となるサブスクリプション型の配送サービスを活用することで個別配送の頻度を抑えることができ、物流負担軽減につながります。セール期間や年末年始などの繁忙期は注文が集中しやすいため、事前に必要なものをまとめて注文する意識も大切です。

さらに配送料は無料・配送は即日で当たり前という認識を正すことも必要です。配送にはドライバーの労力や燃料費などが発生するため、適正な送料負担に協力する意識を持つことが求められます。また、宅配ロッカーの利用や指定時間帯を広く設定するなど、消費者が柔軟な受け取りをできれば、配送の効率化が期待できるでしょう。

※参考:内閣官房,2030年度に向けた政府の中長期計画(ポイント)

関連記事▶ 2024年問題の解決策:物流業界が直面する課題と具体的対策3選

5.まとめ

今回は、運送業界が直面している2024年問題の影響や課題について解説しました。2024年4月からは、トラックドライバーの時間外労働の上限は960時間となります。これにより、ドライバーや運送会社、荷主企業など運送業界全体への影響があります。

また、2024年問題は一般消費者にも影響が及ぶ可能性があり、頼んだ商品が遅延したり、送料が高騰することなども懸念されます。

そのため、第3章で解説した適切な対策を講じることで、問題の深刻化を防ぐことが可能です。運送会社だけでなく、荷主や消費者も2024年問題の影響を理解し協力することにより、持続可能な物流体制を構築できるでしょう。