物流DXとは?定義やDXの3段階のプロセス、メリット・効果、事例を詳しく解説

物流DXとは「機械化・デジタル化を通じて物流のこれまでのあり方を変革すること」を指します。日本国内の少子高齢化が進み、慢性的な人手不足が課題となっている物流業界においては、物流DXを通じて業務の効率化・自動化を図り、持続可能な企業成長を実現していくことが重要です。

本記事では、物流DXの定義や、DXの3段階のプロセス、メリット・効果、持続可能な成長を実現するためのポイントについて解説します。また、物流DXの事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること

- 物流DXとは?

- DXの3段階のプロセス

- 持続可能な成長を実現するためのポイント

目次

1. 物流DXとは

はじめに、物流DXの定義やDXの3段階のプロセスについて解説します。

物流DXの定義

国土交通省によると、物流DXは「機械化・デジタル化を通じて物流のこれまでのあり方を変革すること」と定義されています。そもそもDXとは「Digital Transformation」(デジタルトランスフォーメーション)の略であり、経済産業省は以下のように定義しています。(※)

「デジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくこと。」

近年では、DXがあらゆる業界・業種で求められており、その大きな対象の1つが物流業界であるため、物流DXという用語がビジネスシーンにおいて多く用いられています。

※出典:国土交通省,物流DXについて

経済産業省,中堅・中小企業等向け デジタルガバナンス・コード実践の手引き(要約版)

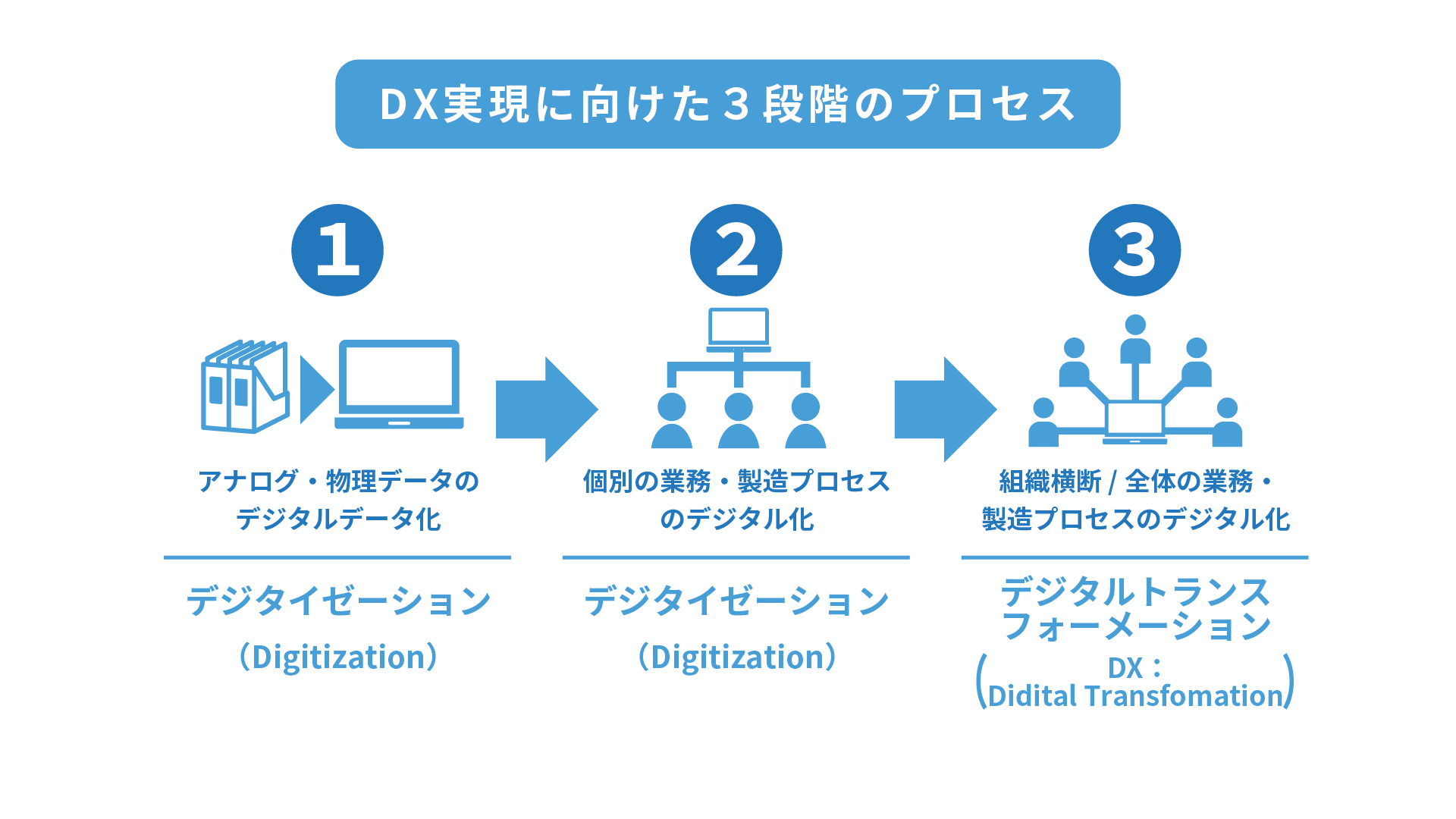

DX実現に向けた3段階のプロセス

前述のとおり、DXの目的は「新たな価値の創出」であり、「デジタル技術やツールの導入」はあくまで手段の位置付けです。また、経済産業省は、DX実現に向けて以下のように3段階のプロセスがあると提示しています。

プロセス | 分類 | 内容 |

|---|---|---|

第一段階 | デジタイゼーション | アナログ・物理データのデジタルデータ化 |

第2段階 | デジタライゼーション | 個別の業務・製造プロセスのデジタル化 |

第3段階 | デジタルトランスフォーメーション | 組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革 |

※参考:経済産業省,DXレポート2 中間取りまとめ(概要)

上記のとおり、DX実現に向けては、まず「デジタイゼーション」(Digitization)によって特定の部門内などの範囲でアナログ作業をデジタル化していきます。次に「デジタライゼーション」(Digitalization)の段階として、デジタル化を促進する対象範囲・規模を拡大し、一連の業務・製造プロセスのデジタル化・効率化を図っていく流れが一般的です。

そして最終段階である「デジタルトランスフォーメーション」(Digital Transformation)に進み、企業全体でのデジタル化や事業・ビジネスモデルの変革を通じて、顧客起点での新たな価値創出を目指します。

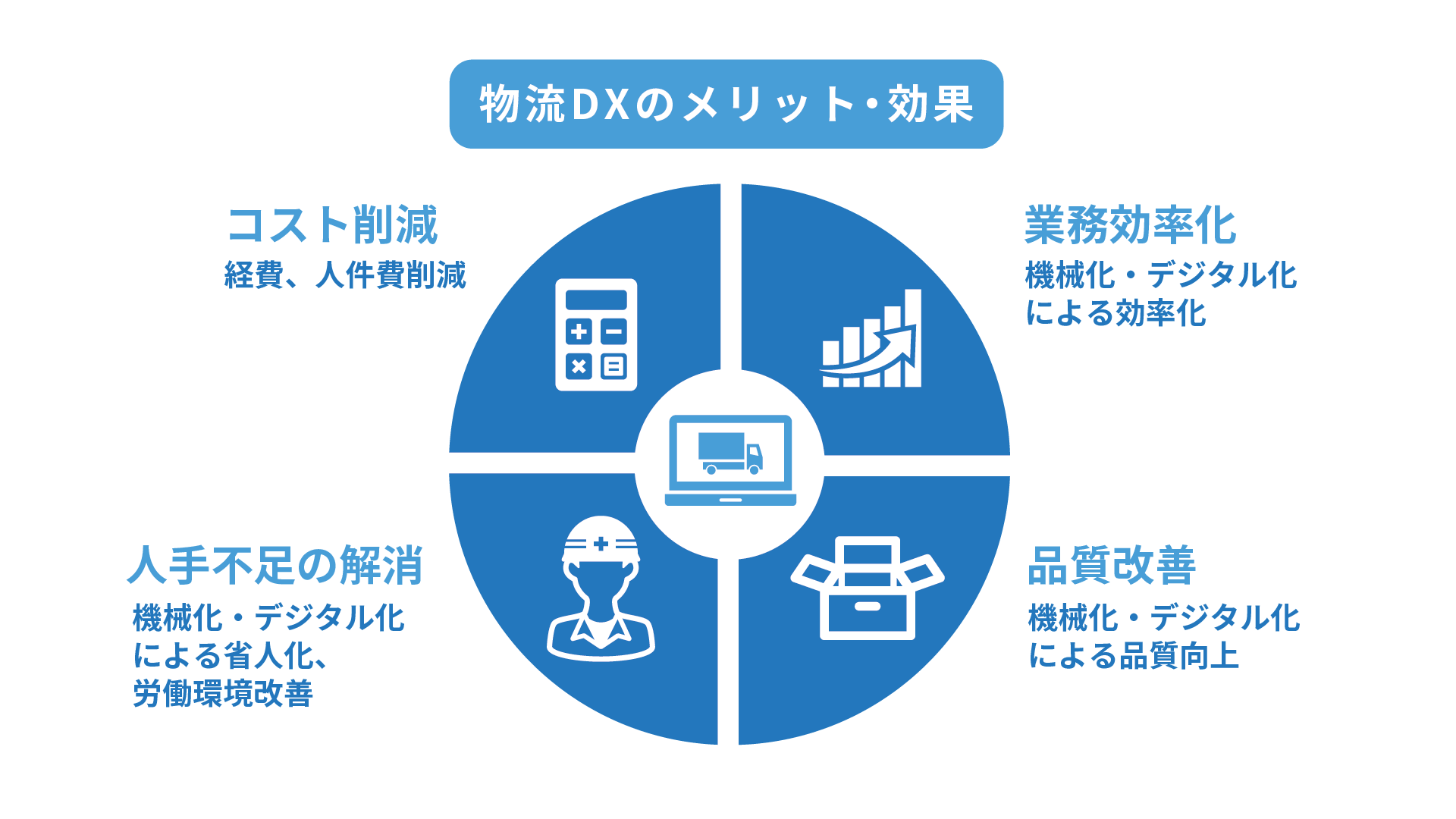

2. 物流DXのメリット・効果

以下に、物流DXのメリットについて詳しく解説します。

業務効率化・品質改善

物流DXのメリットの1つは、物流プロセスの効率化・自動化を実現できる点です。たとえばトラックの走行場所や運送状態をリアルタイムに可視化すると、管理者が常に最適なルートを把握してドライバーに指示できるため、ドライバーの業務効率化につながります。

また、目視や手書きなどによる在庫管理にAIやデジタル技術を活用することで、在庫管理の効率化や人的ミスの軽減、ピッキング作業の精度向上などを実現できます。属人的な作業と比べて安定した品質を確保できる点も大きなメリットです。

人手不足の解消

物流DXによって業務効率化を実現することにより、物流業界の大きな課題の1つである人手不足を解消することが期待できます。たとえば倉庫内にロボットや自動搬送システムを導入することで、人手による梱包やピッキング作業の負担を大きく軽減することが可能です。

その結果、従業員はより生産的な業務に注力できるようになるとともに、現場作業の事故リスクが減少して労働環境の改善効果も得られます。

デジタル化に伴うコスト削減

物流DXによって物流の業務プロセスをデジタル化することは、事業コストの削減にもつながります。物流業界では紙を使ったアナログ管理が一般的であり、紙の保管コストや印刷コストの負担が大きくなっています。

物流DXを促進し紙媒体での業務プロセスをデジタル化することで、紙の保管コストや印刷コスト、およびアナログな事務作業にかかる人的コストを削減することが可能です。

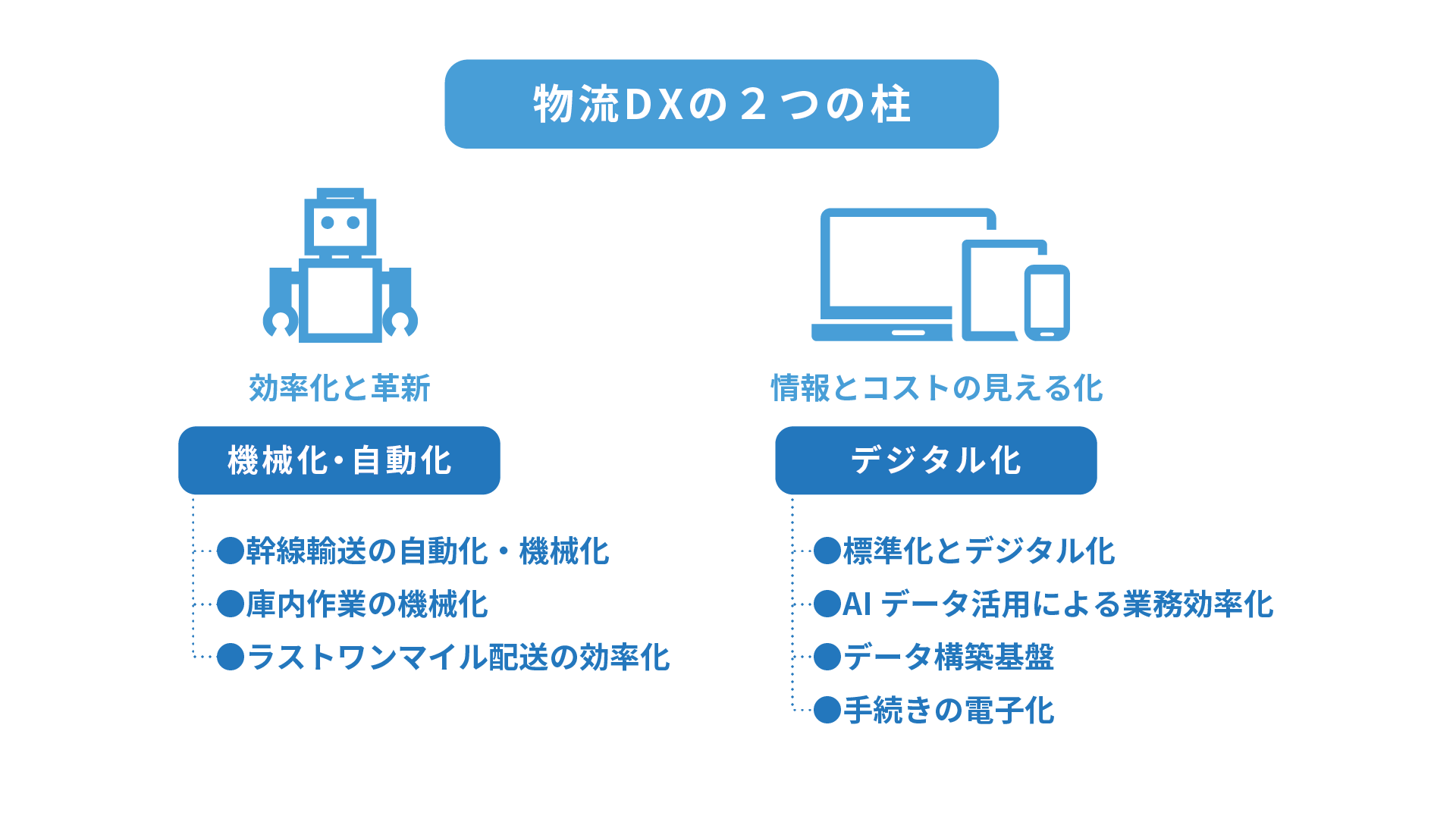

3. 物流DXで持続可能な成長を実現するために重要なポイント

国土交通省の資料によると、物流DXで持続可能な成長を実現するためには以下の2点がポイントとなります。

- 物流分野の機械化

- 物流のデジタル化

ここでは、機械化やデジタル化について、国土交通省の「総合物流施策大綱(2021年度〜2025年度を参考に詳しく解説します。

物流分野の機械化:効率化と革新

物流業界が直面する労働力不足の問題を抜本的に解決し、生産性を向上させるためには、現場作業を人に依存しない体制へと移行させる必要があります。そこで重要となるのが、輸送・保管・配送など各プロセスにおける機械化、自動化の推進です。

幹線輸送の自動化・機械化

幹線輸送では、自動車の隊列走行や自動運転の導入が進められています。高速道路での後続車有人隊列走行の商業化計画や高度な自動運転技術の実用化が進行中です。2025年度以降には、東北自動車道などでの実証結果をもとに、自動運転車専用レーンの全国展開が検討されています。これにより、燃費の向上やドライバーの負担軽減が期待されます。さらに、ETC2.0データを活用した運行管理支援も広がっており、走行ルートや休憩時間の最適化が可能となりました。将来的には、レベル5の完全自動運転トラックにより、幹線輸送の自動化と人手不足の解消が実現されるでしょう。

※参考:国土交通省,総合物流施策大綱(2021 年度~2025 年度) ,p6

国土交通省,社会課題の解決に資する自動運転車等の活用に向けた取組方針,p15

関連記事▶ 物流業界の未来を変える!自動運転の概要と実装事例を詳しく解説

庫内作業の機械化

物流センターや倉庫では、ピッキング作業やパレタイズ(荷物の積付け)を自動で行うマテリアルハンドリング機器の導入が進んでいます。AGV(無人搬送車)やロボットアームなどの活用により、荷役作業の省人化と精度向上を同時に実現できるでしょう。

また、無人フォークリフトによる棚卸し作業や高度な画像認識技術を備えた検品ロボットなども登場しており、高性能な庫内オペレーションは従業員の安全確保や定着率向上にも寄与します。こうした技術を活かして倉庫設計や業務再構築を推進することで、中長期的な人件費削減と安定的な稼働が可能となります。

関連記事▶物流自動化とは?自動化で実現する効率化とコスト削減の未来

関連記事▶無人搬送車とは?概要や種類、メリット、具体的な導入事例を詳しく紹介

ラストワンマイル配送の効率化

宅配需要の増加に伴いラストワンマイル領域の負担が増しているため、ドローンや自動配送ロボット導入による効率化が期待されています。ドローン配送は、離島や山間部など従来の配送が困難な地域において既に実証実験が進められており、社会実装に向けた法整備も進行中です。

たとえばKDDI株式会社は、2020年より長野県伊那市でドローンによる配送サービスを開始しました。公民館までの短距離を省エネ配送することで、買い物困難者を支援しています。

また、都市部ではAIが示した最適ルートを活用し、自動配送ロボットによる非対面・非接触型配送の実用化が進行中です。こうした配送の効率化は、感染症リスクの削減や柔軟な働き方の実現にも欠かせません。将来的には自動運転車やスマートロッカーの普及によって更なる利便性向上が期待されています。

※参考:国土交通省,物流の現状とドローン物流の主な取組,p5~10

関連記事▶ドローン物流の未来|革新的配送システムの仕組みと導入メリット

関連記事▶ラストワンマイル問題とは|現状や課題解決への取り組みをご紹介

物流のデジタル化:情報とコストの「見える化」

物流業界におけるデジタル化の推進は、従来の属人的かつ非効率な業務を改善し、情報の一元管理とリアルタイムなデータ連携を可能にします。デジタル技術の導入は、情報共有や業務効率化だけでなく、リードタイムの短縮やコスト削減、さらには持続可能な物流体制の構築にもつながります。

※参考:国土交通省,総合物流施策大綱(2021年度~2025年度) 概要,p2

標準化とデジタル化

物流のデジタル化を進めるには、まず業務プロセスやデータ形式の標準化が欠かせません。伝票やパレットサイズ、外装表示などの仕様が統一されていない場合、現場では再確認や再入力が発生し、非効率の原因となります。ここで注目したいのが、国土交通省と経済産業省が策定した「物流情報標準ガイドライン」です。このガイドラインを活用することで、貨物情報の統一やシステム構築が効率化でき、実際に省人化や業務コスト削減を実現した企業もあります。

標準化の推進は、ロボット導入の加速や荷主と運送会社の円滑なシステム連携にもつながり、サプライチェーン全体の最適化を後押しします。

※参考:国土交通省,物流情報標準ガイドライン 利用手引

関連記事▶ 物流情報標準ガイドラインで効率化と持続可能な物流体制を実現

AIデータ活用による業務効率化

需要予測、配車計画、ルート最適化、在庫管理といった多くの領域でAIは導入されており、人的ミスの削減や、計画変更への柔軟な対応を実現しています。

たとえば、AIが過去の出荷データや天候、販促状況を分析し、需要の増減を予測することで、倉庫の在庫管理や人員配置の最適化が可能です。これにより過剰在庫や欠品リスクが軽減され、結果として物流コストの削減にもつながります。

また、配送業務においてはTMS【輸配送管理システム】をはじめAIを活用したリアルタイムの交通情報解析により、最短かつ最適な配送ルートを自動で選定できます。TMSのデータをトラック予約システムなどと連携すれば、荷待ち時間の削減など、課題解決にも活用できるでしょう。

関連記事▶ 物流業界の問題を解決するにはAIが有効!活用事例やメリットを解説

関連記事▶トラック予約システムとは|メリットや実際の導入事例を紹介

データ構築基盤

サプライチェーン全体の最適化を図る上で、各事業者が共通して利用できるデータ構築基盤の整備は欠かせません。政府が主導する「SIPスマート物流サービス」では、物流・商流データを業種や企業の垣根を超えて連携・蓄積できる基盤を構築中であり、これにより共同配送や積載効率の向上が可能となります。

特に求められているのは、異なるシステム同士を接続し、情報のシームレスなやり取りを実現するための標準APIの整備です。また、データセキュリティの担保も重要であり、ブロックチェーン技術の活用や高度な暗号化を通じて、企業の信用情報や個人情報の安全性を確保する必要があります。

こうした取り組みは、物流業界におけるデジタルエコシステムの形成を促し、Society5.0の実現にも寄与するでしょう。

関連記事▶Society 5.0とは何か?物流業界との関係性と将来影響を詳しく解説

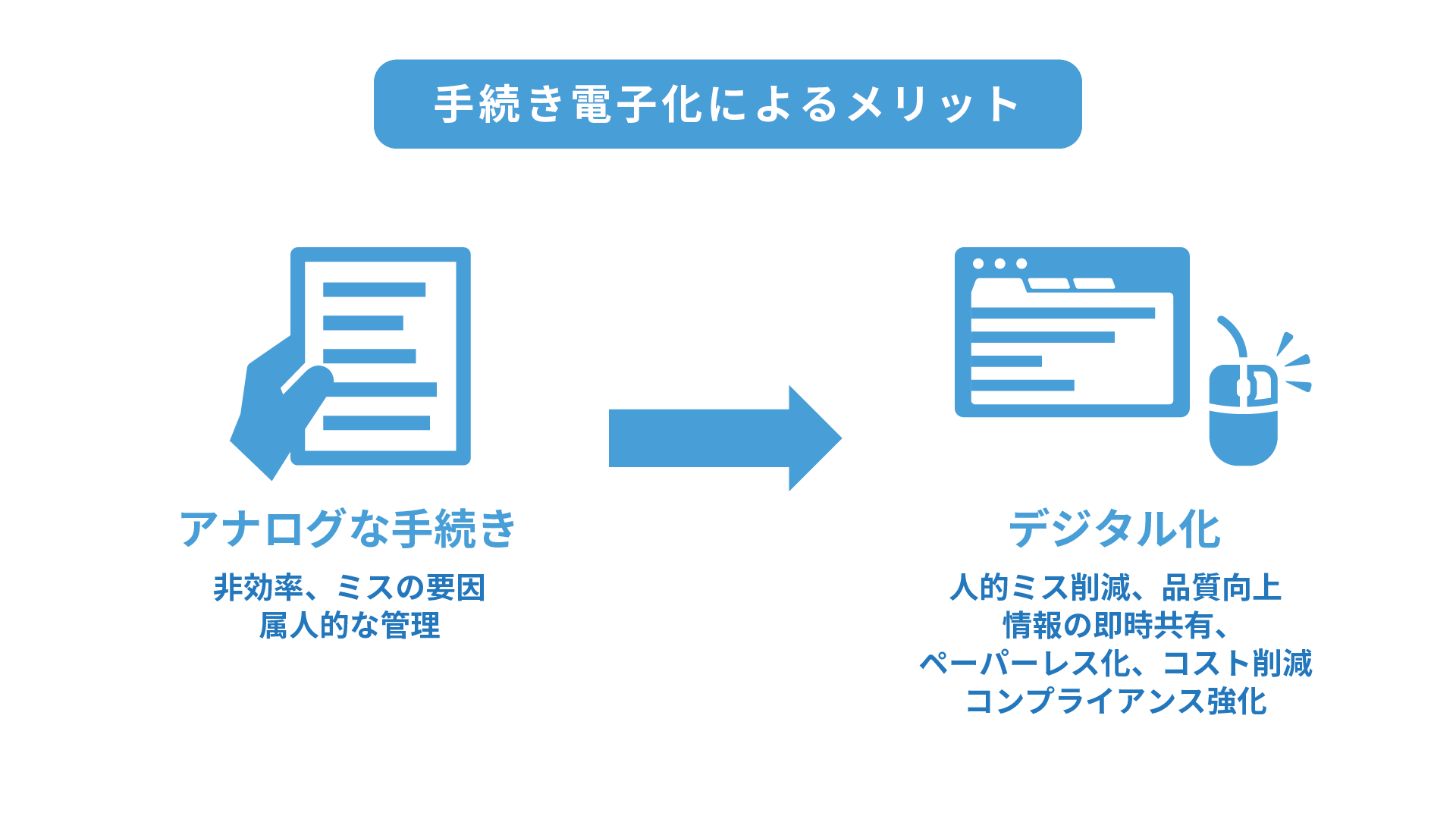

手続きの電子化

物流のデジタル化を実現する上で重要なのが、現場の実情に即したツールやシステムの導入です。紙の伝票やFAX、電話といったアナログな手続きは非効率で、人的ミスの原因にもなります。これを解消するために手続きの電子化が推進されています。電子化によってミスの削減、情報の即時共有、ペーパーレスによるコスト削減が可能です。たとえば、ハコベル配車計画の導入により、従来の紙による属人的な配車管理から脱却し、業務の効率化とペーパーレス化を実現した事例もあります。

また、運送契約書の電子化、点呼業務や通行許可のデジタル化は、物流現場の省人化と生産性向上の両立を期待できます。さらに点呼や運送契約書がデジタル化によって自動保存されるため、ホワイト物流の推進や企業のコンプライアンス強化にもつながるでしょう。

関連記事▶ 「自動配車システムを導入したその日からペーパーレス100%と業務時間の約51%削減を実現。今後は更なる効率化とCO2排出量削減を目指したい」日本ロジテム株式会社

※参考:国土交通省,総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)

国土交通省,中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック,p10~11

4.物流DXの事例10選

物流DXを推進するため、各企業は自社の業務特性に応じて最適なツールやシステムを導入し、生産性の向上と人手不足への対応を進めています。しかしながら、国土交通省の調査(※)によれば、2023年7月時点で物流DXに取り組んでいる事業者の割合は42%、DXを実現できている事業者は35%にとどまっており、特に中小企業ではFAXや紙のやり取りが依然として多く、デジタル化が思うように進んでいないのが実情です。リソース不足や導入コストの高さも課題となっています。

一方、すでにDXに成功している企業では、業務効率や安全性、生産性の向上など、具体的な成果が見られています。これらの先進事例は、今後の取り組みにおいて非常に参考になるものです。

本章では、物流業界における機械化およびデジタル化の事例を紹介します。

※参考:国土交通省,施策の進捗状況(KPI),p2

国土交通省,中小物流事業者のための 物流業務のデジタル化の手引き

機械化の事例

物流現場では、従来人手に頼っていた業務にロボットや自動搬送機器を導入することで、大幅な省力化と作業効率の向上を実現しています。以下に、倉庫内作業と輸送業務の機械化に関する事例を紹介します。

・倉庫内作業の機械化事例

事例1:【荷卸し・積込みを自動化】トヨタL&F「ULTRA Blue」

トヨタL&F(株式会社豊田自動織機)が提供する「ULTRA Blue」は、輸送コンテナからの荷卸し・積込みを自動化するロボットです。全方向移動・自動運転に対応し、最大1,000ケース/hの高速で自動荷役可能です。画像処理で荷物を識別し、最適な順序で作業を実行することで作業者の負担軽減と作業効率向上を実現し、日用品やアパレルなど幅広い業種で導入が進んでいます。

※参考:国土交通省,物流・配送会社のための物流DX導入事例集,p11

TOYOTA L&F 物流システム特設サイト,自動アンローディング/ローディングロボットULTRA Blue

事例2:【物流センターの自動化】トランコム株式会社の自動倉庫・ピッキングシステム

トランコム株式会社は、次世代型物流センターにおいて、RGV【有軌道無人搬送台車】)とAGV【搬送ロボット】を活用した保管・ケースピッキングの自動化に取り組んでいます。空間の有効活用と既存設備の活用を両立し、出荷時のピッキング工程を省力化しました。BCPにも配慮した柔軟な運用が可能で、従来のコストを約3分の1とし、効率的な省人化を実現しています。

※参考:国土交通省,物流・配送会社のための物流DX導入事例集,p12

・輸送業務の機械化事例

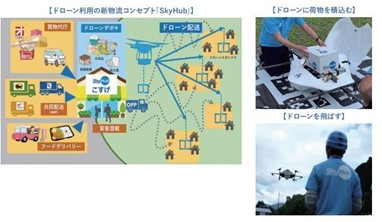

事例3:【ドローン配送】山梨県小菅村「SkyHub」

山梨県小菅村では、セイノーホールディングス株式会社、株式会社エアロネクスト、ココネット株式会社が連携し、過疎地域の買い物困難者問題を解決するためドローン配送サービス「SkyHub」を導入しました。荷物は物流各社で共同輸送され、村内の「ドローンデポ」からドローンによって8集落へ配送されます。重心安定技術「4D GRAVITY」を活用し、省力化・無人化を実現しています。SkyHub導入により住民の利便性が向上し、物流の効率化と生活の質向上を可能にしました。

※参考:国土交通省,物流・配送会社のための物流DX導入事例集,p24

デジタル化の事例

ここでは、IoTやAIを活用したシステム導入の事例と、プラットフォーム活用の事例を紹介します。

・システム、データ活用【システム導入】

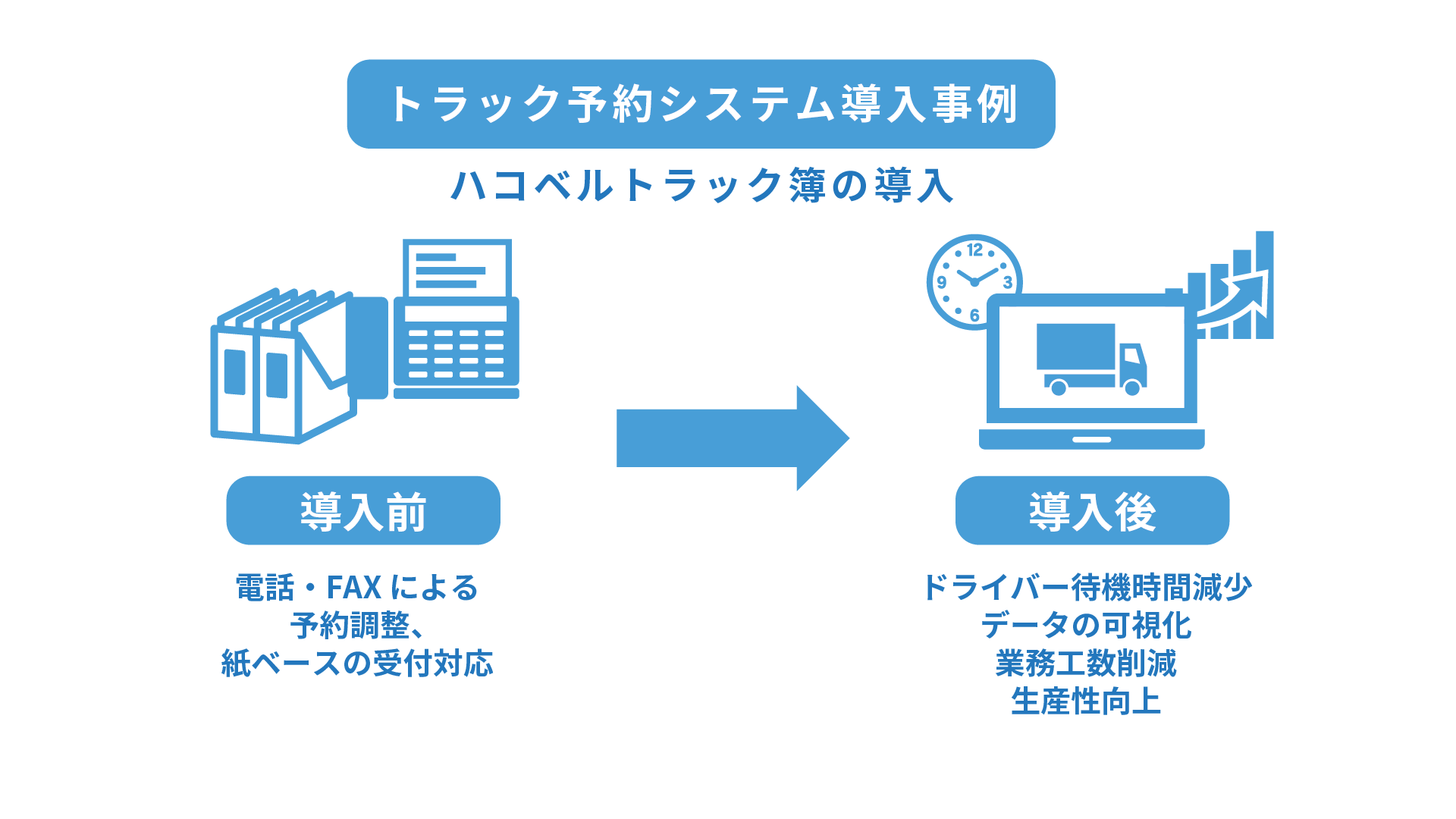

事例4:【トラック予約システム導入事例】ダイキン工業株式会社

ダイキン工業株式会社では、ハコベルのトラック簿を導入することで、ドライバーの98%の待機時間を30分以内に短縮しました。従来の電話・FAXによる予約調整が不要となり、紙ベースの受付簿からのデータ集計作業も廃止され、業務工数の削減と生産性の向上を同時に実現しました。

関連記事▶ 98%のドライバーの待機時間が30分以内に短縮。トラック簿を活用したダイキン工業の取り組みと今後のビジョン

事例5:【トラック予約システム導入事例】東陽倉庫株式会社

東陽倉庫株式会社でもハコベルのトラック簿の導入によって入退場管理が電子化され、待機時間の集計が容易になりました。電話対応にかかる時間は1日あたり1時間から20分に削減でき、現場作業の効率化が実現しました。また、リアルタイムでのバース状況や車両の待機状態も可視化されたため、作業の見落としや伝達ミスの防止にもつながっています。

関連記事▶ 電話対応の時間が1/3に削減。決め手は「高いコストパフォーマンス」と「きめ細かいアフターフォロー」

事例6:【WMS導入事例】Johnstone Supplyの倉庫管理クラウド化

冷暖房機卸売業のJohnstone Supplyは、業務拡大に伴う複数配送センター間の在庫管理効率化を目的に、クラウド型倉庫管理システム「Infor WMS」を導入しました。3Dによる可視化が可能で多言語対応機能があるため操作性が高く、生産性が向上し、在庫精度は99.9%にまで改善されました。また、オペレーション全体の一貫性確保にも寄与しています。

※参考:国土交通省,物流・配送会社のための物流DX導入事例集,p5

事例7:【TMS導入事例】株式会社ダイフク

株式会社ダイフクは、2024年問題への対応と配車業務の属人化解消を目的にハコベル配車管理を導入しました。電話やFAXを中心とした非効率な業務フローを見直し、情報の一元管理と進捗の可視化を実現しています。導入により配車業務の工数を83%削減し、取引先の拡大とコストの見える化にも成功しました。システムは直感的に操作でき、担当者が不在でも業務が滞らない体制を構築しています。今後はCO2排出量の見える化など、さらなる活用も視野に入れています。

関連記事▶ 「得られたのは、未来への安心感。業務効率化、属人化解消、コスト削減も実現」株式会社ダイフク

事例8:【IoT,AI活用事例】ロジスティード株式会社「SSCV-Safety」

ロジスティード株式会社の「SSCV-Safety」は、IoTドライブレコーダーやバイタルセンサー、AIを活用し、ドライバーの疲労・ストレス状況をリアルタイムで見守るシステムです。事故リスクを事前に予測し、事故の未然防止を実現します。導入企業では、漫然運転による事故がゼロとなり、ヒヤリハット件数も2019年と2021年を比較すると94%も低減しています。

※参考:ロジスティード株式会社,SSCV-Safety

・プラットフォーム活用

事例9:【運送マッチングプラットフォーム【原文では「求貨・求車マッチングサービス」】】ハコベル株式会社「ハコベル運送手配」

ハコベル運送手配は、アナログ対応とAIによる高精度マッチングを融合した物流マッチングプラットフォームです。希望条件に応じた最適な運送会社の選定が可能で、迅速な配車やコスト削減、リードタイム短縮を実現します。また、契約時にはハコベル株式会社が介在するため、多重下請けの抑制やトラブル対応も可能な点が特徴です。

有限会社ユニバーサル・エクスプレスの導入事例では、帰り荷の空車が年間100台から48台に減少し、空車率を50%以上改善しました。また、ペーパーレス化も進み、請求書作成にかかっていた最大4日間の工数を削減しました。

※参考:経済産業省,荷主・物流事業者のための物流効率化に資する「物流デジタルサービス」事例集,p120~124

関連記事▶「帰り荷の空車率」がハコベル利用で50%削減へ!業務効率化を促進し「2024年問題」の本格懸念に対応できる事業環境を構築 有限会社ユニバーサル・エクスプレス

事例10:【共同配送マッチングプラットフォーム【原文では「共同輸送AIマッチングサービス」】】日本パレットレンタル株式会社「TranOpt」

日本パレットレンタル株式会社が提供する「TranOpt」は、AIを活用した共同輸送【見出しでは「共同配送」】マッチングサービスです。多業種の輸送経路と物流ビッグデータをもとに、荷物の需要や季節変動を考慮して最適な輸送パートナーをAIが自動マッチングします。これにより、帰り便や混載便の効率化が可能となり、実車率の向上や積載率改善、CO2排出量削減、コスト削減が可能です。実証実験では、AIマッチングによる平均実車率が93%に達し、利便性の高さと成果に対する期待が高まっています。

※参考:国土交通省,物流・配送会社のための物流DX導入事例集,p21

関連記事▶ 共同輸送が変える物流の未来!メリットや事例を詳しく解説

5. まとめ

物流DXとは、機械化・デジタル化を通じてこれまでの物流のあり方を根本から変革し、新たな価値を創出する取り組みです。業務の効率化や人手不足の解消、コスト削減といった効果が期待される一方で、中小企業の多い物流業界ではDXへの取り組みは限定的です。しかし、第4章の事例のとおり、すでに物流DXに取り組んでいる企業では明確な成果が出ており、企業の持続可能な成長のために、今後ますます物流DXの推進が求められるでしょう。DXの実現には、自社に合ったシステムやツールを選び、段階的に取り組むことが重要です。

ハコベルでは、物流DXを推進するための多様なシステム群をご用意しています。

なかでも、トラックのバース予約受付に特化した「ハコベル トラック簿」は、車両到着時間の事前登録・管理をクラウド上で行い、待機時間の削減や荷役作業の効率化を支援します。

現場の業務負荷を大幅に軽減し、ドライバーや倉庫スタッフの生産性向上にも貢献します。

物流DXでお困りでしたら、お気軽にハコベルにご相談ください。

自社の物流DXを推進して物流プロセスの効率化やコスト削減を図り、持続可能な企業の成長を実現していきましょう。

物流DXでお困りでしたら、お気軽にハコベルにご相談ください。

自社の物流DXを推進して物流プロセスの効率化やコスト削減を図り、持続可能な企業の成長を実現していきましょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)