物流情報標準ガイドラインで効率化と持続可能な物流体制を実現

物流は社会のインフラとして経済活動を支える重要な役割を担っています。しかし、担い手不足や2024年問題、SDGsへの対応など、多くの課題に直面しています。これらの課題を解決する手段として注目されているのが「物流情報標準ガイドライン」です。このガイドラインは、物流業務におけるデータ連携の標準化を通じて効率化を図るものであり、物流DXの基盤となります。

本記事では、物流情報標準ガイドラインの概要や目的、標準化が必要な理由、導入事例について解説します。

この記事でわかること

- 物流情報標準ガイドラインの概要

- 物流情報標準ガイドライン導入の効果

目次

1.物流情報標準ガイドラインとは

物流情報標準ガイドラインは、内閣府が推進する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の「スマート物流サービス」の成果として、国土交通省と経済産業省の協力のもと2021年10月に策定、公表されました。現在使用されているガイドラインver.2.01は、2022年12月に改訂されたものです。

以下に、このガイドラインの背景と目的、内容を詳しく解説します。

背景と目的

物流は、社会経済活動を支える重要なインフラです。しかし、近年では担い手不足や2024年問題、脱炭素社会へ向けた対応など様々な課題に直面しています。特に2024年以降、トラックドライバーの時間外労働規制が強化されることで、業務の効率化が急務となっています。

これらの課題を解決するため「スマート物流サービス」の研究開発が進められ、2021年に閣議決定された「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」でも、物流・商流データ基盤の構築と標準化の重要性が指摘されました。

物流情報標準ガイドラインは、取り扱うデータの標準形式を規定し、広範な関係者間でのデータ連携を実現することで物流・商流データ基盤を構築する役割を担っています。この標準化により、物流業務の自動化や機械化、省人化が進み、企業間の連携がより円滑になることを目指しているのです。具体的には、共同運送、共同保管、検品レス、バース予約など、物流の生産性、効率化を実現するサービスの提供が期待されています。

※参考:国土交通省,物流情報標準ガイドライン利用手引,p1

※参考:スマート物流サービス 物流情報標準化検討委員会,物流情報標準ガイドライン

関連記事▶ 2024年問題の解決策:物流業界が直面する課題と具体的対策3選

関連記事▶物流効率化に向けた政府の取り組みとは?荷主企業に求められることも解説

関連記事▶脱炭素社会の実現に向けた取り組みを紹介!背景や重要性、最新動向も解説

ガイドラインの内容

物流情報標準ガイドラインでは、以下の3つの標準を定義しています。

項目 | 内容 |

物流業務プロセス | 共同運送、共同保管、検品レス、バース予約を行う際の運送計画や集荷、入出庫、配達といった物流プロセスの流れやルール。 |

物流メッセージ | 運送計画や集荷、入出庫、配達といった物流プロセスで用いるメッセージ (複数のデータ項目で構成された物流情報)のルール。 |

物流共有マスタ | 物流メッセージ標準を採用する各業界システムがマスタ整備をする際の指針。 |

これらを取りまとめたドキュメントが、それぞれ「物流情報標準ガイドライン(本体)」「物流情報標準メッセージレイアウト」「物流情報標準共有マスタ」です。

さらに、これらの標準で使用されるデータ項目を一覧化した「物流情報標準データ項目一覧」も公表されています。

※出典:国土交通省,物流情報標準ガイドライン利用手引,p4

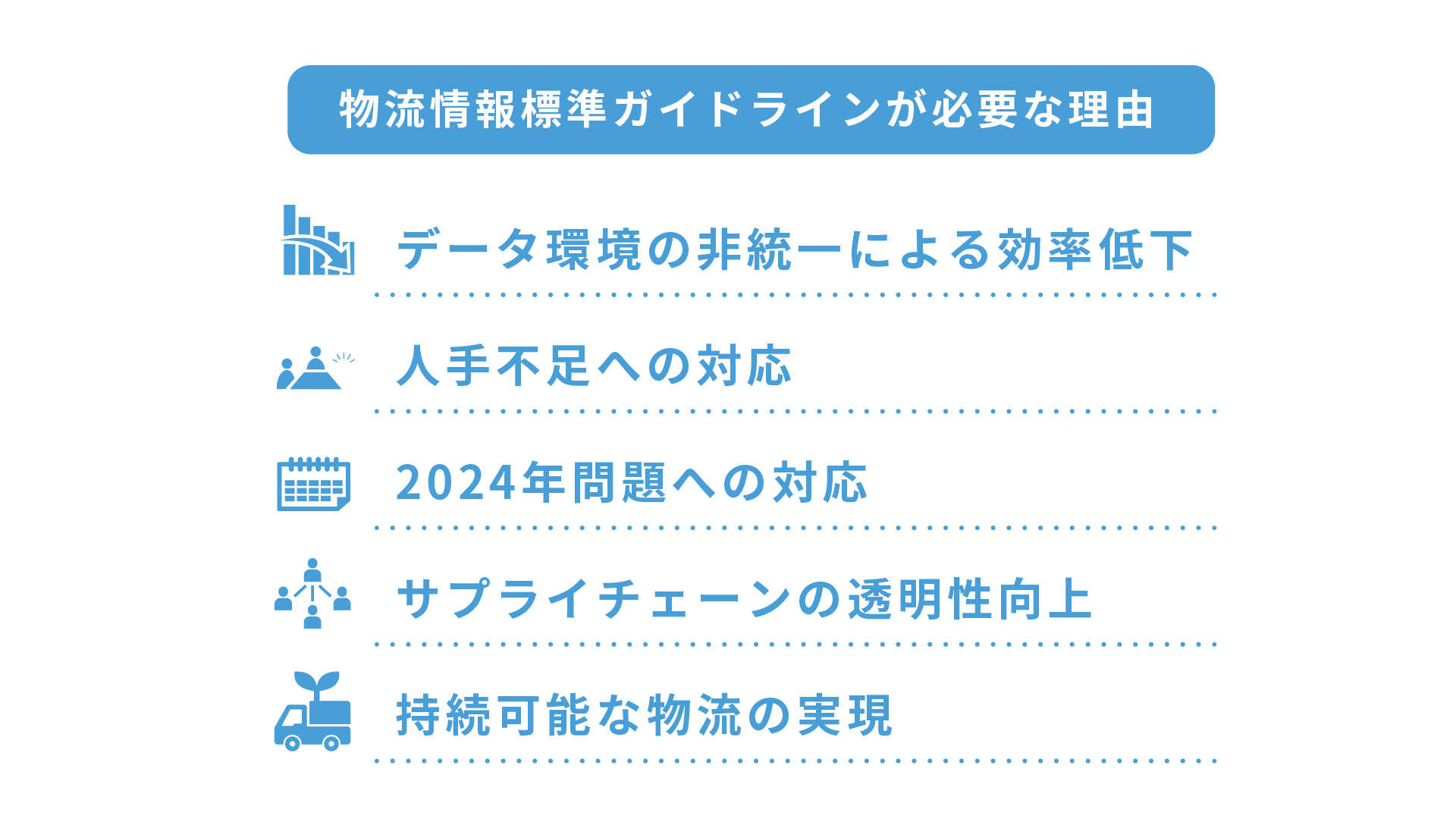

2. 物流情報標準化が必要な理由

物流情報の標準化が求められる背景には、物流業界が直面する複数の課題があります。これらの課題を解決するためには、業界全体で統一されたデータの扱いが不可欠です。

以下に、標準化が必要な理由を詳しく解説します。

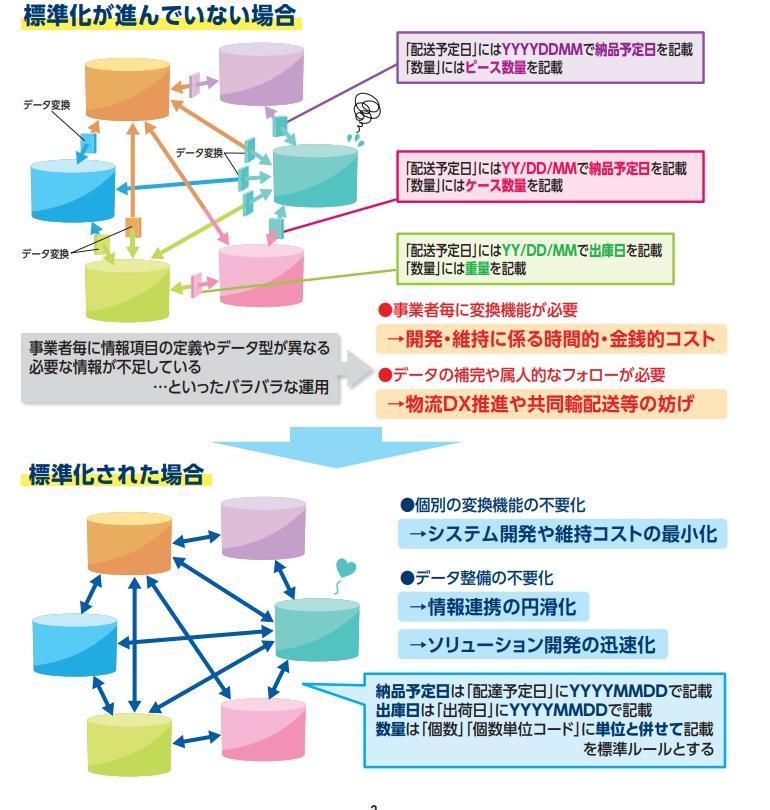

1. データ環境の非統一による効率低下

多くの企業が独自のデジタル化を進めた結果、企業ごとに異なるデータ形式が用いられることになり、これが業界全体の効率低下を招く要因となっています。例えば、荷主企業が送付する事前出荷情報(ASN)や小売業者が提供する入庫予定情報が異なる形式だと、情報の突き合わせや変換作業に時間とコストが発生してしまいます。

この非効率性が、物流全体の生産性を阻害する要因となっています。データ標準化を進めることで企業間の情報連携がスムーズになり、こうした手間やシステム開発費、維持コストを削減できるでしょう。

※出典:国土交通省,物流情報標準ガイドライン利用手引,p3

2. 人手不足への対応

物流業界では労働力不足が深刻化しており、特に現場作業の負担が問題となっています。現状では、データ管理が複雑であるため、トラックドライバーの受付業務や検品業務にも時間が取られています。標準化によって情報処理や確認作業を簡素化すれば、限られた人材でも効率的に業務を遂行できる環境が整います。

3. 2024年問題への対応

2024年から適用されたトラックドライバーの時間外労働規制により、物流の停滞が懸念されています。この規制に対応するには業務全体の効率化が必要不可欠であり、データ標準化がその基盤となります。標準化されたデータを用いることで運行管理やバース予約の効率が向上し、限られた時間内で業務を完了させることが可能になるでしょう。

関連記事▶物流効率を劇的に改善!バース予約システムの導入メリットとは

4. サプライチェーンの透明性向上

物流情報の標準化が進まない場合、企業間でのデータのやり取りが非効率となり、サプライチェーン全体での可視性が失われてしまいます。標準化により、荷主企業、物流事業者、小売業者などが共通の情報基盤を使用できるようになり、供給網全体の透明性が向上します。その結果、トラブルの早期発見や予防、迅速な意思決定などにつながるでしょう。

関連記事▶ サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?メリットや最新トレンドを解説

5. 持続可能な物流の実現

脱炭素社会やSDGsへの対応は、物流業界全体で求められる課題です。標準化されたデータを活用することで輸送計画の最適化や共同輸送の促進が可能となり、環境負荷の低減が期待されます。

※出典:国土交通省,物流情報標準ガイドライン利用手引,p3

3. 物流情報標準ガイドラインの導入事例と導入効果

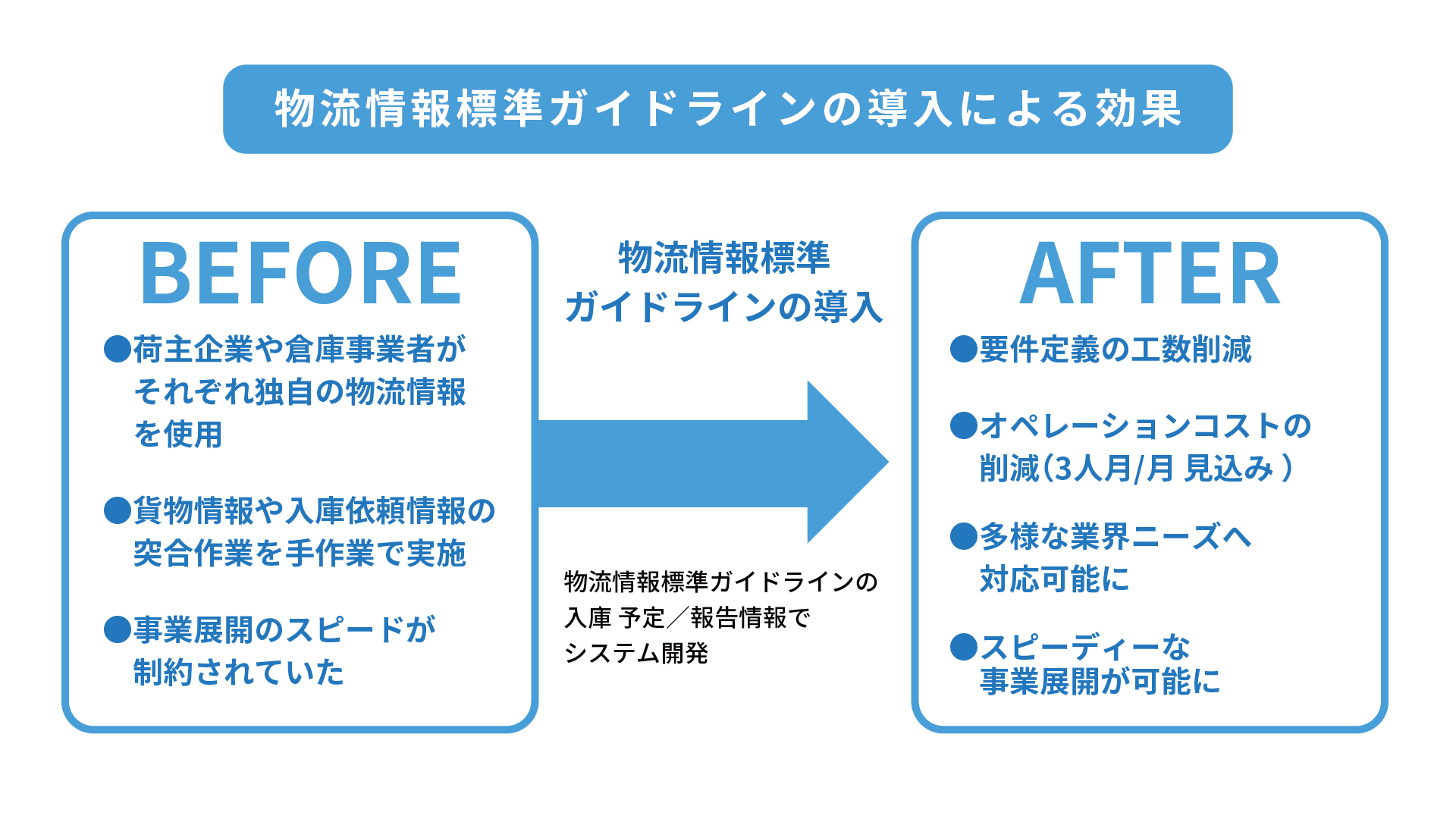

ここでは、実際に物流情報標準ガイドラインを導入したGaussy株式会社の例を詳しく紹介します。

Gaussy株式会社は、シェアリング倉庫サービス「WareX」の運営において物流情報標準ガイドラインを導入し、システムの効率化と標準化を実現しました。

従来、荷主企業や倉庫事業者がそれぞれ独自の物流情報を使用していたため、貨物情報や入庫依頼情報の突合は手作業で行われていました。その結果、余分な時間やコストが発生し、事業展開のスピードが制約されることになります。また、全国規模の倉庫提供者との情報連携も十分に整備されていませんでした。

そこで、同社は物流情報ガイドラインを導入します。ガイドラインの「入庫予定情報」や「入庫報告情報」を基に入出荷機能を改訂し、貨物情報や事業者情報を統一化したシステム構築に成功しました。具体的な導入効果は以下の通りです。

導入効果 | 詳細 |

要件定義の工数削減 | ガイドライン準拠により、事前調査や手作業が不要となり、システム開発にかかる要件定義工数を2人月削減しました。 |

オペレーションコストの削減 | 人力で行われていた物流情報の突合作業をシステム化することで、月あたり3人月分の業務コスト削減が見込まれています。 |

多様な業界ニーズへの対応 | ガイドラインは業界横断的な標準であるため、アパレル、雑貨、建築資材、精密機械など幅広い業界の貨物や要件に対応可能となりました。 |

スピーディーな事業展開 | 標準メッセージとデータ項目を基にシステムを構築することで、迅速な事業立ち上げが実現。 倉庫事業者と荷主企業が共通フォーマットで情報を共有できる環境が整備されました。 |

※参考:

国土交通省,物流情報標準ガイドライン利用手引,p8

スマート物流サービス 物流情報標準化検討委員会, ガイドライン準拠の事例 物流情報標準ガイドラインに準拠して入出荷機能をリニューアル。スピーディーなシステム開発と倉庫内データの標準化を実現。

4. まとめ

物流情報標準ガイドラインは、物流業界が直面する課題を解決し、効率化と持続可能な物流システムを構築するための重要なツールです。標準化による業務効率の向上や時間短縮、コスト削減といった効果は、事例を通じて実証されています。

物流DXを推進して2024年問題を乗り越えるためには、このガイドラインを活用し、企業間の連携を強化することが欠かせません。物流業界全体での取り組みが促進されることにより、持続可能な物流体制の構築につながるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)