物流システムの全体像|覚えておきたい6大機能と主要システム

物流システムは、現代の企業にとって競争力を強化するための重要な要素です。

本記事では、物流システムの概要と物流の6大機能、主要なシステムの種類や導入メリットについて詳しく解説します。

さらに、本記事では物流システムの選定ポイントや注意点も紹介し、最適な物流戦略を立案するための実用的な情報を提供します。

この記事でわかること

- 物流システムにおける6大機能と主要なシステムの種類

- 業務効率のための最新技術と活用方法

目次

- 1. 物流システムとは

- 物流システムの概要

- 物流の6大機能(輸送、保管、荷役、包装、流通加工、情報処理)

- 2. 主要な物流システムの種類と機能

- 輸配送管理システム(TMS)

- 在庫管理システム(IMS)

- 倉庫管理システム(WMS)

- 倉庫運用管理システム(WES)

- 倉庫制御システム(WCS)

- 注文処理システム(OMS)

- 3. 物流システム導入のメリット

- 業務効率の向上

- コスト削減

- 顧客満足度の向上

- データ分析による意思決定の支援

- 4. 物流システム導入時の注意点

- 費用対効果の測定

- 既存システムとの連携・柔軟性・拡張性

- システム障害とセキュリティ対策

- 導入・運用のサポート体制

- 5. 物流システムの選定ポイント

- コスト・料金形態

- システムの提供タイプ(クラウド/オンプレミス)

- 既存システムとの連携や親和性

- 業種や利用規模

- 物流システムを選定・導入するために重要な考え方

- 6. ハコベルの物流システム「物流DXシステム」の紹介

- ハコベルの提供サービス

- ハコベルのサービスの特徴・メリット

- 7.まとめ

1. 物流システムとは

物流システムとは、商品の移動や保管、管理を効率化するための技術的手法を指し、物流業界における最適化の鍵を握っています。

企業がより速く、正確に製品を顧客に届けるためには、物流システムの導入が欠かせません。

物流システムは単に商品の輸送だけでなく、倉庫や在庫の管理、情報の処理など物流に関連する複数の機能を一元的に管理することを意味します。

物流システムの概要

.JPG)

物流システムによって物流の各段階をシームレスに連携させることができ、無駄を削減し、全体の効率を向上させます。これにより企業はコストを削減でき、サービスレベルの向上にも繋げることができます。

また、リアルタイムでの在庫管理や配送状況の把握が可能になるため、柔軟な対応が求められる現代の物流環境において大きな利点となっています。

物流システムは、生産者から消費者に至るまでの全ての流れをデジタルで統合し、スムーズな運用をサポートします。

物流の6大機能(輸送、保管、荷役、包装、流通加工、情報処理)

物流システムは6つの主要な機能によって構成され、それぞれの機能が連携することで効率的な物流が実現します。

以下に、それぞれの機能の概要と作業内容、関連システムについてまとめた表を紹介します。

機能 | 概要 | 作業 | 関連システム |

輸送 | ・商品や資材を目的地まで移動させる ・適切な輸送手段を選択し、効率的に商品を届ける | ・輸配送計画の策定 ・車両手配・管理 ・配送情報の追跡・位置情報管理 ・輸送コスト管理 | ・輸配送管理システム(TMS) ・動態管理システム ・バース予約システム |

保管 | ・商品や原材料を適切に保管し、必要時に供給する ・適切な場所と条件(温度、湿度など)で保管し、在庫の維持管理を行う | ・入庫・出庫管理(受け入れ・検品) ・在庫管理(配置、移動・棚卸し) ・保管場所の最適化 ・在庫コントロール | ・在庫管理システム(IMS) ・倉庫管理システム(WMS) ・倉庫運用管理システム(WES) ・倉庫制御システム(WCS) |

荷役 | ・商品の積卸しや移動を効率的に行う | ・ピッキング ・仕分け ・積み込み・荷降ろし | ・ピッキングシステム |

包装 | ・商品の輸送中の保護や取り扱いを容易にするために行う ・適切な包装を施し、輸送中の破損や汚損を防ぐ | ・梱包作業 ・ラベリング(商品情報・出荷情報) | ・自動梱包システム |

流通加工 | ・商品に付加価値を加える ・商品にラベルを貼ったり、複数の商品をセット組みしたりして、顧客の要求に応じた加工を行う | ・アッセンブリ(商品の組み立て・セット化) ・ラベリング(バーコード・QRコード) ・検品作業 | ・物流管理システム(LMS) |

情報処理 | ・物流に関するデータを管理し、情報をリアルタイムで収集・処理・提供する | ・受発注管理 ・在庫情報管理 ・輸配送管理 ・トレーサビリティ | ・注文処理システム(OMS) |

これらの6つの機能は、物流プロセスを円滑に進めるために欠かせない要素です。

輸送や保管、荷役などの物理的な作業はもちろん、情報処理によってリアルタイムでデータを管理することが、現代の物流業務では特に重要な役割を果たしています。

※参考:国土交通省,物流をとりまく状況と物流標準化の重要性

2. 主要な物流システムの種類と機能

.JPG)

物流業界では、さまざまな物流システムが業務の効率化やコスト削減を支えています。

それぞれのシステムは特定の機能を持ち、物流プロセス全体を管理・最適化する役割を果たします。

ここでは、代表的な6つの物流システムとその機能について紹介します。

輸配送管理システム(TMS)

商品や資材を効率的に配送するためのシステムです。

主に配送計画の策定、車両の手配、リアルタイムでの車両位置の追跡を行い、最適な配送ルートを見つけることで輸送コストの削減を目指します。

また、動態管理システムとの連携により、運行状況の可視化も可能となります。

関連記事▶TMSとは何か?求められる理由やメリット・導入のポイントを解説

在庫管理システム(IMS)

倉庫や販売拠点における在庫の状況を適正に管理するシステムです。

商品の入庫・出庫のタイミングを自動的に把握し、需要予測に基づいて在庫を最適化します。在庫過多や欠品のリスクを防ぎ、無駄なコストを抑えることが可能です。

リアルタイムで在庫状況を把握することで販売機会の損失を防ぐことができ、供給計画の策定にも役立ちます。

倉庫管理システム(WMS)

倉庫内の物流作業を効率化し、運営を最適化するために用いられるシステムです。

WMSは、商品の入出庫管理、在庫の配置・移動の最適化、ピッキング作業の指示など、倉庫内のあらゆる業務を統括します。これにより作業のミスが減少し、業務全体の効率が大幅に向上します。

さらに他の物流システムと連携することで、より高度な管理が可能となります。

関連記事▶倉庫管理の未来を担うWMSとは?基幹・在庫管理システムとの違いも解説

倉庫運用管理システム(WES)

WMSと倉庫制御システム(WCS)の間に位置するシステムで、倉庫内での作業や運用をリアルタイムで管理します。

WESは、人員や設備の稼働状況を監視し、必要に応じて作業の優先順位を設定しながら、全体の生産性を最大化します。

特に自動化設備との連携を通じて設備の稼働を最適化し、効率的な運用を実現します。

関連記事▶WESとは?導入メリットと最新技術との連携を徹底解説

倉庫制御システム(WCS)

倉庫内の自動化された機器を制御し、物流業務を自動化するためのシステムです。

具体的には、コンベア、ソーター、無人搬送車(AGV)などを統合的に管理し、リアルタイムで作業指示を出すことができます。

WCSを導入することで荷役作業の自動化が進み、作業の効率化や精度向上が図れます。

関連記事▶WCSとは?倉庫管理の効率化と導入メリットを徹底解説

注文処理システム(OMS)

商品の受注から出荷までのプロセスを一元管理するシステムです。

複数の販売チャネルからの注文をリアルタイムで統合し、在庫状況や出荷ステータスを一元管理します。これにより顧客への対応が迅速になり、注文ミスや遅延を防ぐことができます。

ECサイトや店舗での注文処理の最適化にも貢献します。

関連記事▶OMSとは?基本機能やメリット、注意点、他のシステムとの違いも解説

※関連記事:物流業界の全体像と未来展望|現状の課題とトレンドを解説

3. 物流システム導入のメリット

.JPG)

物流システムの導入は企業に多くの利点をもたらします。

主なメリットとして、業務効率の向上、コスト削減、顧客満足度の向上、そしてデータ分析による意思決定の支援が挙げられます。

業務効率の向上

自動化されたシステムによって、従来手作業で行われていた在庫管理や輸配送計画が正確かつ迅速に処理されます。これにより業務全体の流れがスムーズになり、作業時間の短縮やヒューマンエラーの削減が期待できます。

リアルタイムの情報共有が可能になるため、現場での素早い対応も可能になります。

コスト削減

在庫管理システム(IMS)によって在庫の適正化が行われ、過剰な在庫や欠品を防ぐことで無駄なコストが削減されます。

また、輸配送管理システム(TMS)によって最適な配送ルートを選定し、燃料費や車両コストを削減することも可能です。業務全体の効率化が実現すれば人件費の削減も期待できます。

顧客満足度の向上

リアルタイムでの在庫状況や配送状況の把握が可能になるため、顧客からの問い合わせに迅速に対応できるようになります。

また正確な配送スケジュールが維持されることで、納期遵守率が向上し、顧客の信頼を高めることができます。

データ分析による意思決定の支援

物流システムによって蓄積されたデータをもとに詳細な分析を行うことができ、これが経営判断のサポートとなります。

例えば、過去の配送データを分析することで需要予測が精度を増し、より正確な供給計画を立てることが可能です。

さらにリアルタイムでの情報提供が即時の意思決定をサポートし、柔軟な経営対応を促します。

※関連記事:物流効率化に向けた政府の取り組みとは?荷主企業に求められることも解説

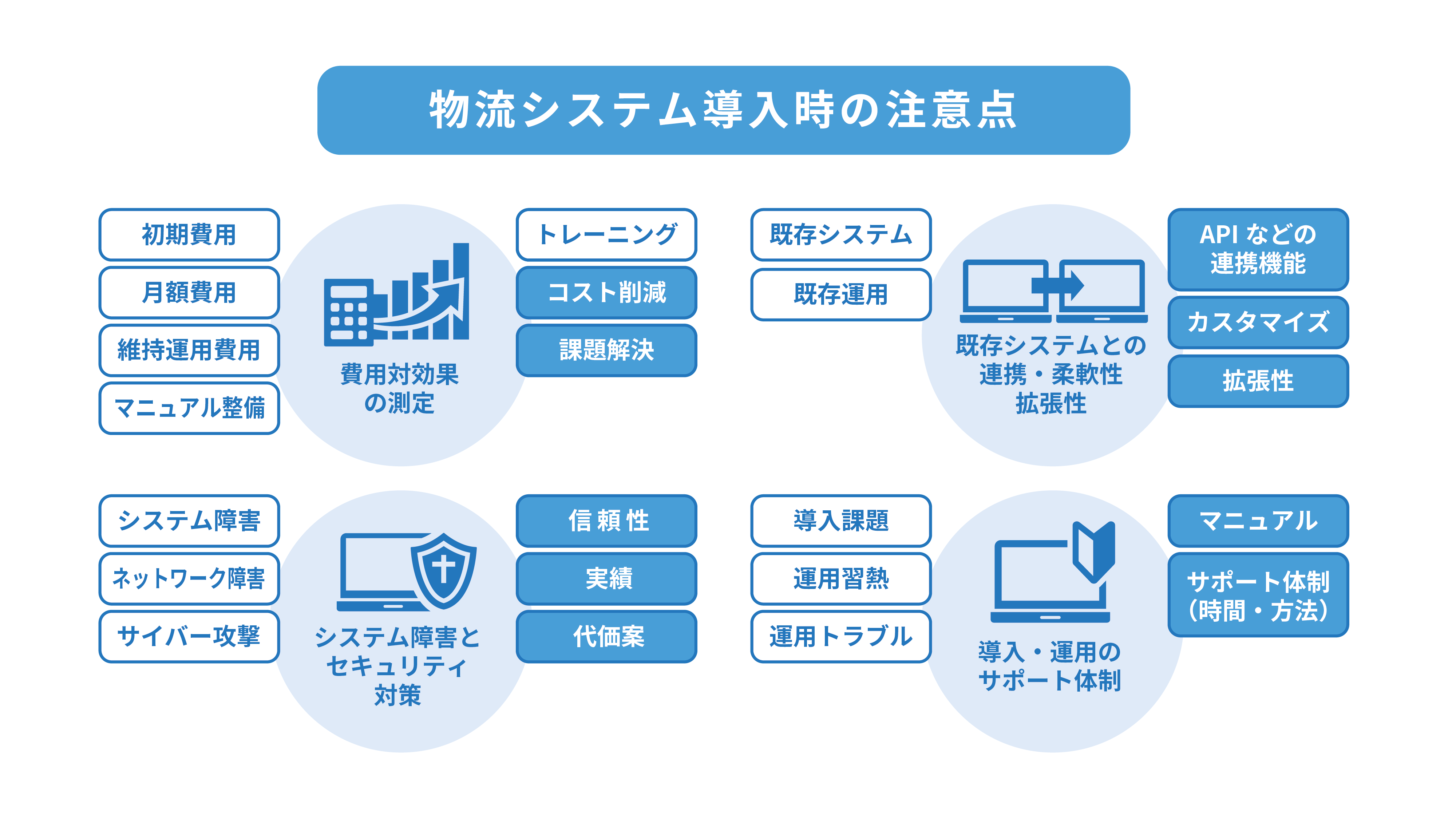

4. 物流システム導入時の注意点

上記のように物流システム導入はメリットも多い一方、注意すべきポイントもあります。ここでは、システム導入で失敗しないために気を付けるべき点を解説します。

費用対効果の測定

システム導入においては、初期投資や月額費用・維持運用費用に加えて、マニュアル整備やシステム利用のトレーニングまで、費用・手間のコストが発生します。そのため、システム導入によるメリットやコスト削減効果とコストを比較しながら、投資回収の目途が立つかどうかのシミュレーションが必要です。

いきなり本格導入するのではなく、まずはテスト導入などで効果を確かめながら、段階的に導入範囲を広げる取り組みがよいでしょう。特にクラウド型のサービスなど、初期費用が不要で月額費用だけで利用できるサービスは、こういったスモールスタート導入と相性がよいとされます。

既存システムとの連携・柔軟性・拡張性

物流に関するシステムでは、既存システムがすでに導入されているケースも多いです。そのため、新しいシステムの導入を検討する際には、既存システムとの連携や従来の運用に合わせた柔軟性、業務規模に合わせたシステムの拡張性があるかなども注意したいポイントです。

たとえば既存システムと連携する場合には、APIと呼ばれるシステム間の連携機能を有しているかどうか確認しておきましょう。

システム障害とセキュリティ対策

物流業務の運用がシステムへ依存する度合いが高まるほど、システム障害やセキュリティリスクへの備えが重要となります。システム障害発生時に業務が完全にストップしてしまうような運用では、業務や業績への影響が大きくなります。

また、クラウドを始めとするインターネットを利用したシステムの場合には、サイバー攻撃によるシステム停止や情報漏洩などのリスク対策も必要です。

まずは、信頼性や実績のあるシステム、サービス提供事業者を選定する、トラブル発生時の代替運用方法を用意するなどの準備を検討しましょう。

導入・運用のサポート体制

物流システムはいろいろな業務・機能への対応が必要であり、使いこなして実際に効果を発揮するためにはサポート体制も重要です。倉庫の作業員やドライバーなど、実際の利用者が簡単に使いこなすためのマニュアルやシステム構築、運用者向けのサポート、トラブル発生時などの問い合わせ対応など、サポート体制が充実しているかも重要な選定ポイントとなります。

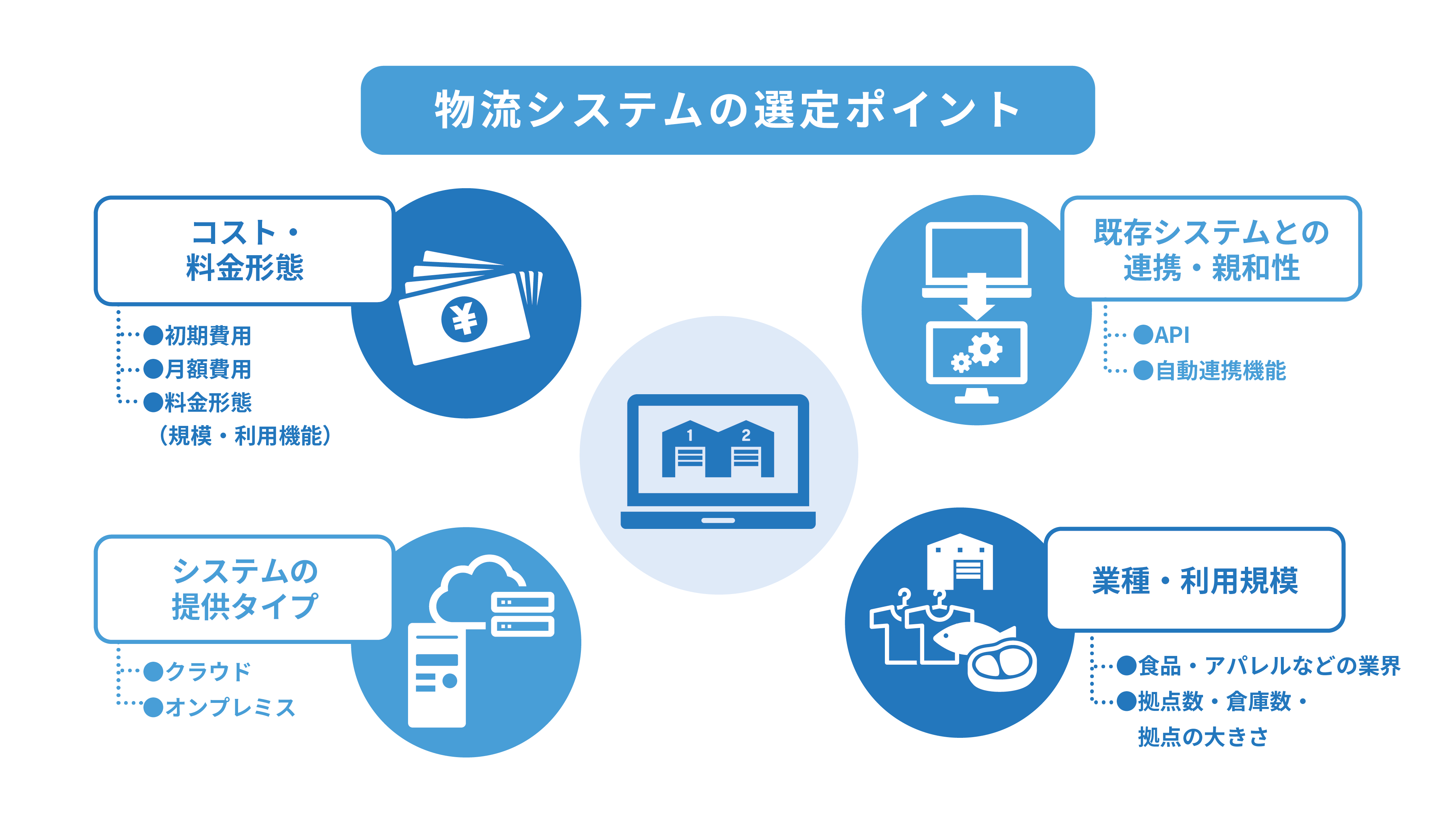

5. 物流システムの選定ポイント

自社にマッチした物流システムを選定するため、チェックすべき重要なポイントについて解説していきます。

コスト・料金形態

まず重要なのはコストです。システム導入における費用対効果を最大化するためには、コストや料金形態を把握して自社の利用方法に合ったシステムを選定をすることが重要です。

特に初期費用の有無や月額料金の課金体系(規模・利用できる機能)などを把握し、最も無駄なく活用できるサービスを選定しましょう。

システムの提供タイプ(クラウド/オンプレミス)

現在の物流システムは、大きくクラウドタイプとオンプレミスタイプの2つに分けられます。

クラウドタイプはインターネット経由でどこからでもアクセスでき、常に最新の機能に自動でアップデート・メンテナンスされることが強みです。また、初期費用を抑えつつ、規模に応じた柔軟な月額料金で利用できるというメリットもあります。

一方のオンプレミスタイプは、社内・各拠点にシステムを設置し、自社用にカスタマイズ・最適化したシステムを独占して利用できるため、安定性やセキュリティ面に強みがあります。

拠点数や取り扱う商品・情報の重要性、信頼性などを踏まえて、最適なシステムタイプを選択しましょう。なお、現在はクラウドタイプのサービス利用が主流となっています。

既存システムとの連携や親和性

既存システムをうまく活用しつつ、課題のある業務に関して部分的に新しい物流システムを導入する場合には、システム間の連携機能も大事なポイントです。APIなど、他のシステムと柔軟に連携してデータ共有やシステム処理ができるタイプを選定することで、単一のシステムだけでは得られない機能やメリットを享受することができます。

業種や利用規模

物流システムには、特定の業種(食品・アパレルなど)に特化した機能を持つものもあり、自社の業種特有の条件にうまく合致したシステムを選ぶ必要があります。

また、複数拠点・倉庫にまたがった管理や大規模なセンターを抱えている場合には、利用するシステムが性能・機能として対応できるものか、チェックしておきたいポイントです。

物流システムを選定・導入するために重要な考え方

物流システムはあくまで業務改善の手段であって、現場の課題を解決できるものを導入することが必要不可欠です。システムの特徴やスペックだけでなく、実際の使い勝手を確認しながら部分的・段階的に導入を進めていく考え方・取り組みが重要となるでしょう。

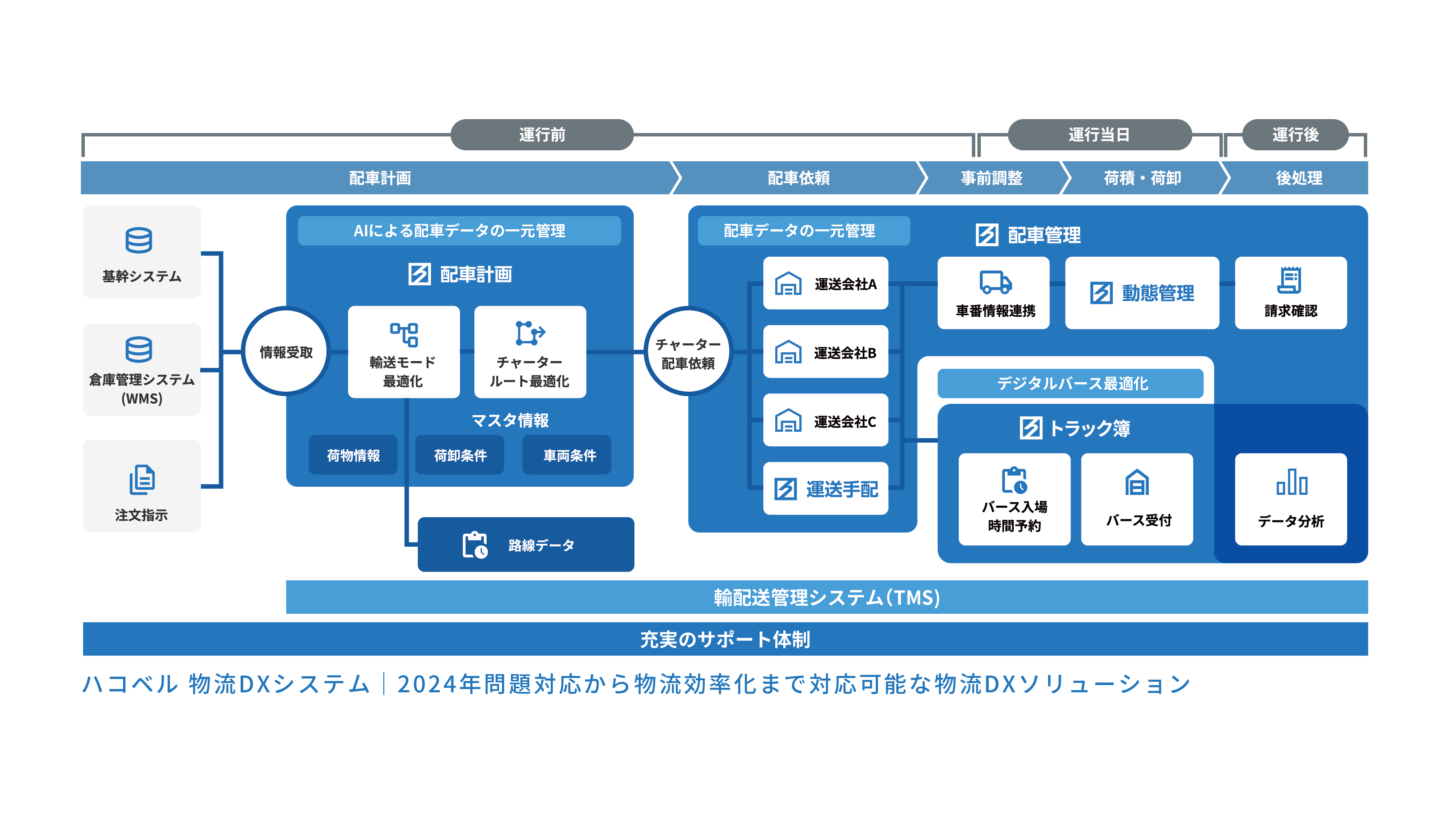

6. ハコベルの物流システム「物流DXシステム」の紹介

最後にハコベルが提供する物流システムである「物流DXシステム」について紹介します。

ハコベルの提供サービス

ハコベルでは、以下のような複数の物流システムを提供しています。

ハコベルの提供サービス | 特徴 |

トラック簿 | デジタルでバース予約を最適化 |

配車計画 | AIによる配車の最適化 |

配車管理 | 複数の委託先の配車をクラウドで一元管理(配車依頼・運行管理・請求支払まで) |

動態管理 | アプリを通じた車両位置の把握や到着予測時間の計算、遅延の検知 |

ハコベルは、特に輸配送管理システム(TMS)に強みがあり、上記の複数のサービスを課題や運用に応じて組み合わせることで、効率的に物流課題を解決するサポートを行っています。

ハコベルのサービスの特徴・メリット

ハコベルは、自社で大規模な運用手配サービスを提供しており、物流の輸配送におけるノウハウや実績が豊富です。そういった強みを生かしたサービスがハコベルの「物流DXシステム」であり、物流における重要な業務ごとに最適化された複数のサービスを提供しています。

また、サービス間の連携や自動化処理にも強みがあり、システムの段階的導入や拡張にも容易に対応できるため、効果測定をしつつ現場の習熟度に合わせた柔軟な導入が可能です。

サポート体制も充実しており、テスト利用による効果測定や利用方法の説明会、導入後のレポートなど、実際に物流課題が解決するところまで並走いたします。物流システム導入をご検討の際には、気軽にお問い合わせください。

※参考:ハコベル株式会社,物流DXシステム

7.まとめ

本記事では、物流システムの概要から6大機能、主要なシステムの種類や導入メリットについて解説しました。

物流システムの導入は企業の競争力を高めるために欠かせない要素です。これらのシステムは業務効率の向上やコスト削減に大きく貢献し、顧客満足度の向上にもつながります。さらに、本記事で紹介する選定ポイント・注意点を踏まえて自社に合った物流システムを段階的に導入していくことで、失敗のない物流システム導入を実現することができます。

また、データ分析を活用することで、経営判断や業務改善にも役立ちます。物流の最適化を目指す企業にとって、物流システムは必要不可欠なツールと言えるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)