デジタコの基本機能とは?導入メリットと役割を徹底解説!

デジタコ(デジタルタコグラフ)は、トラックの運行状況を記録し、走行距離や走行時間、速度の変化などを可視化できる装置です。その主な目的は、適切な運行が行われているかを管理し、安全を確保することにあります。

例えば、走行距離や走行時間に対して休憩時間や休憩タイミングに問題がないか、速度超過や危険運転をしていないかなどの監視が可能です。また、さまざまなデータを収集できるため、運行業務の効率化、安全性の向上、コストの削減なども期待できるでしょう。

本記事では、デジタコの基本概要、導入によるメリット、導入する場合の準備や選定ポイントなどについて解説します。

この記事でわかること

- デジタコの基礎知識

- デジタコ選定のポイント

目次

1. デジタコとは

デジタコとは、デジタル式のタコグラフの略称です。

ここでは、デジタコの概要、導入の背景、似た用語であるアナログタコグラフとの違いについて解説します。

デジタコの基本概要

タコグラフとは、運行記録計のことで、トラックや自動車の走行速度、距離、時間などを記録するためのものです。デジタコはデジタル式の運行記録計で、主に運送業のトラックなどに取り付けることが多いです。

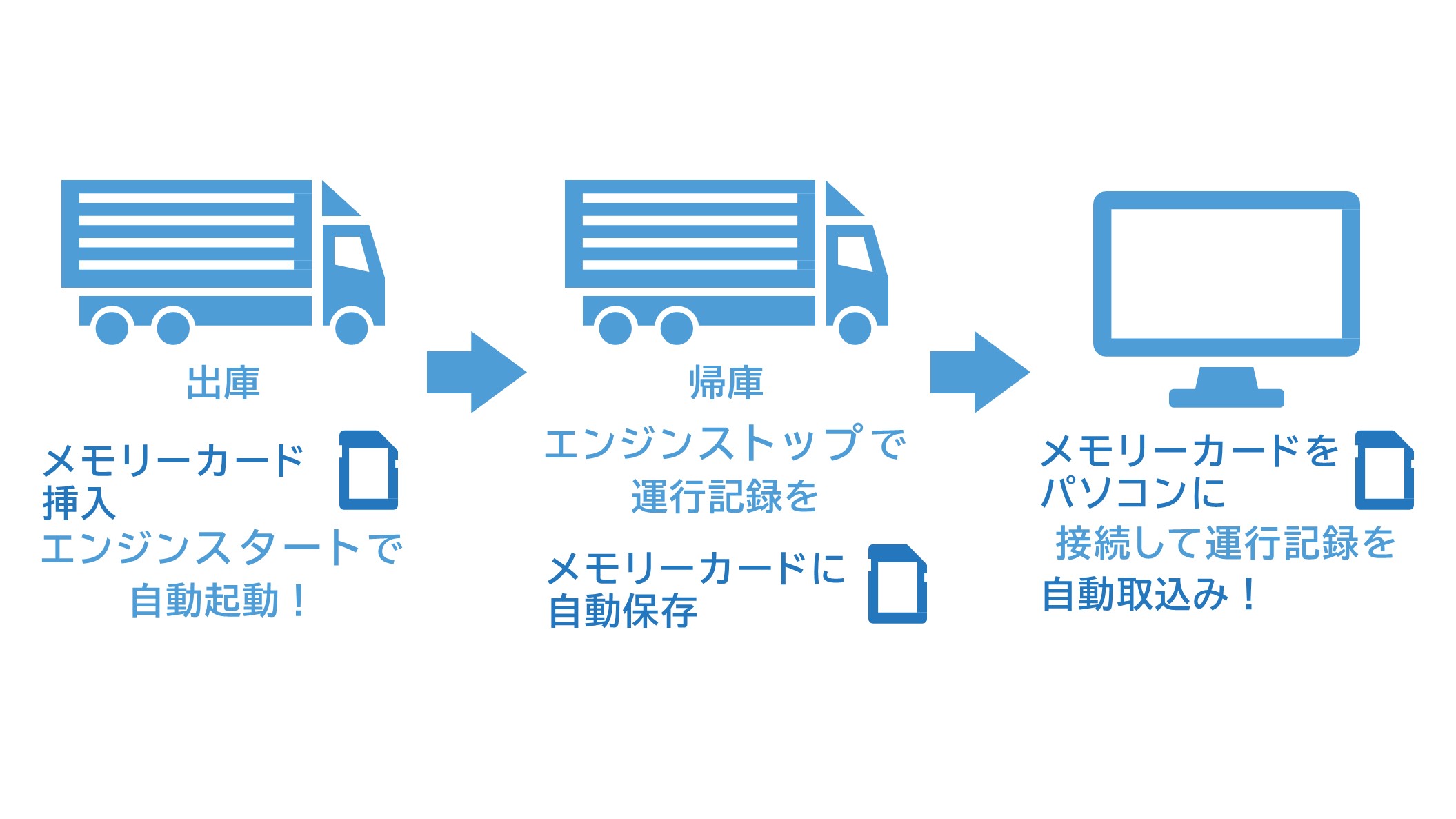

デジタコは車両の運行にかかる時間や速度、距離などのデータをメモリカードなどの記録媒体に自動的に書き込む装置です。運行終了後、メモリカードを取り外してパソコンで解析することで、ドライバーが休憩時間や法定速度を遵守しているかどうかを簡単に確認できます。

ドライバーの勤務状況の管理、車両の安全管理、事故防止に役立てることが目的です。(※)

※出典:国土交通省,デジタル式運行記録計の概要

アナログタコグラフとの違い

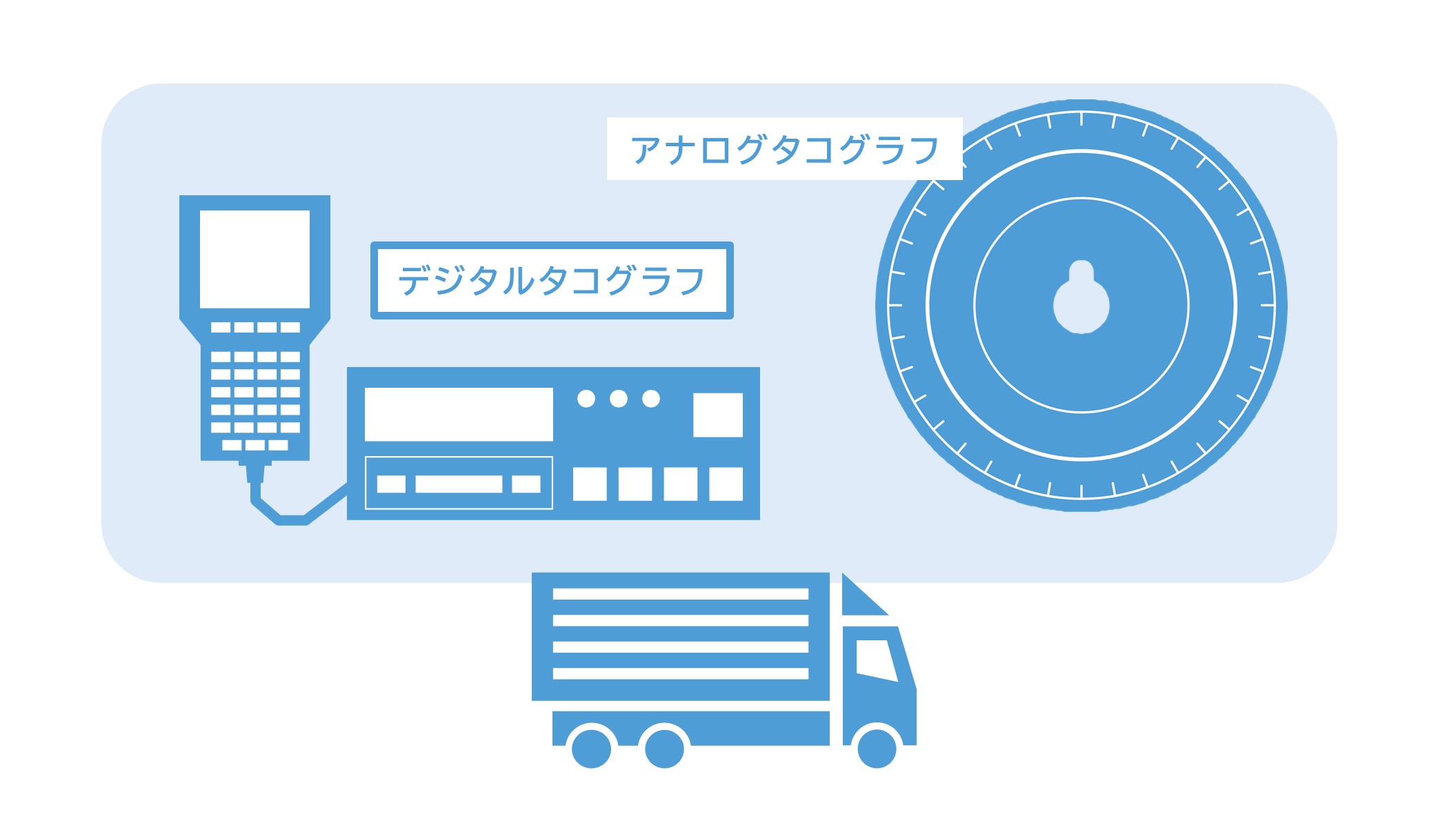

タコグラフには、デジタルタコグラフとアナログタコグラフが存在しています。(※)

タコグラフの種類 | 説明 |

デジタルタコグラフ | 運行記録データをメモリカードなどに書き込んで記録する方式。 パソコンに取り込むことができるため、素早い解析作業が可能。 |

アナログタコグラフ | チャート紙(記録紙)に針で軌跡を描いていく方式。 記録内容を目視で読み取るため、解析作業に時間がかかる。 |

※出典:国土交通省,デジタル式運行記録計の概要

関連記事▶デジタコ 義務化(関連記事のリンクを設置)

2. デジタコ導入のメリット

デジタコを導入することで、さまざまな情報を可視化できます。

ここではデジタコ導入で得られるメリットについて解説します。

運行管理の効率化

デジタコで記録した運行データをパソコンに取り込むことで、運行状況を一元的に管理し、労務管理や運行記録の作成に活用できます。運行開始から事業所に戻ってくるまでの移動距離、移動時間、休憩時間、待機時間、貨物運行状況、積載状況などの記録を自動で算出可能です。ドライバーの事務作業も大幅に削減できるでしょう。

また、運転日報の自動生成も可能です。従来のような手書きによる運転日報では、記憶違い、記載漏れ、誤字脱字などのリスクがありました。デジタコを導入することで自動的に必要な情報を抽出できるため、正確な運転日報を作成できます。

ドライバーの労働時間管理

業務時間中、ドライバーが適宜状況をデジタコに入力することで、ドライバー自身が労働時間を管理することができます。例えば休息、休憩、荷卸し、待機、荷積み、運転などのタイミングで入力する方法です。これらのデータから乗務時間の算出が可能となり、時間超過のリスクを排除できるでしょう。

安全性の向上

デジタコには運転の状況を記録できる機能があり、速度超過、急ハンドル、急加速などのデータを集計できます。このデータを活用することで、ドライバーの運転傾向把握や指導が可能です。また、定期的なデータ共有により、ドライバー自身が運転の改善ポイントを認識し、安全意識を高めることができます。

燃費の向上とコスト削減

デジタコで集計したデータを用い、燃費効率を算出することが可能です。エンジンの回転数や走行距離などから、燃費に影響を与える運転(急加速や急発進など)を点数化し、運転のエコ度を評価する機能を搭載した機器もあります。これにより、ドライバー自身が燃費向上の意識を高め、環境にやさしいエコドライブを心がけることが可能です。

メンテナンス管理の効率化

さまざまな運行データから、車両のメンテナンス時期を判断することが可能です。適切にメンテナンスの計画を立てることで、故障や急な修理による業務の中断リスクを低減することができます。

関連記事▶物流効率化に向けた政府の取り組みとは?荷主企業に求められることも解説

3. 導入に向けた準備と選定ポイント

デジタコを導入する場合、事前の準備やシステムの選定が重要です。

ここでは導入に向けた準備や選定のポイントについて解説します。

デジタコ導入に向けた準備

デジタコは走行距離、走行時間、場所などさまざまな情報を取得することができます。しかし管理者側がパソコンに不慣れな場合、豊富な情報を使いこなせない可能性があります。

特に高齢者の場合は、デジタコ導入に抵抗を感じることも考えられます。デジタコで取得したデータを使いこなせるよう、導入前に操作方法の研修を実施するなど、社内の体制を整えておくことが大切です。

またデジタコの用途を運行データの記録だけでなく、将来的に運行計画の作成までを想定している場合、導入段階で将来的な用途を見据えたシステム設計を行うことが望ましいと言えます。

※参考:国土交通省,小規模運送事業者におけるデジタコの活用について,p4

必要な機能とシステム選定

デジタコには「カード型」「クラウド型(通信型)」などの種類があります。デジタコを導入する場合、自社の目的や用途に合った種類を選定するのが良いでしょう。

カード型は、デジタコの本体にメモリカードなどの記憶媒体を挿入し、運行データを記録する方式です。運行終了後、事業所にメモリカードを持ち込んでパソコンに取り込む手順となります。初期導入コストが比較的低く、ITインフラが整っていない企業に適しています。

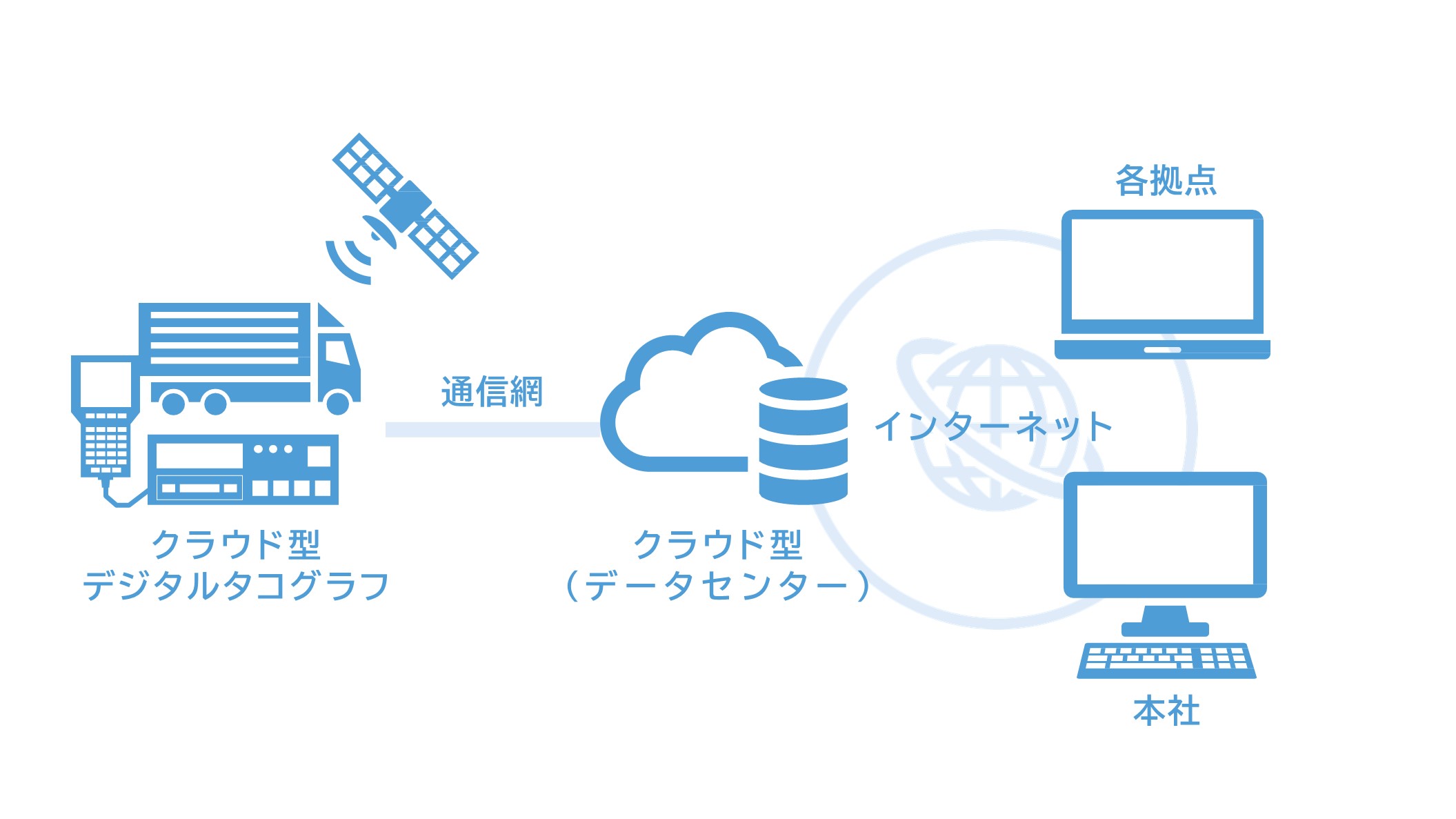

一方クラウド型は、デジタコ本体にSIMカードが挿入されており、無線通信を使って運行データを送信する方式です。リアルタイムで運行状況が確認できるため、複数拠点を持つ企業や迅速な運行管理を求める企業に適しています。

カード型とクラウド型の主な違いを下表にまとめます。

項目 | カード型 | クラウド型 |

記憶媒体 | メモリカード(SDカードなど) | クラウド |

データ収集方法 | メモリカードをパソコンに挿入してデータを取り込む | 無線通信でリアルタイムにデータを収集 |

リアルタイム管理 | 不可 | 可能 |

データ読取ソフト | 必要 | 不要 |

適する企業 | ITインフラが整っていない企業 | 複数拠点を持つ企業や迅速な運行管理を求める企業 |

デジタコ導入の流れ

ここではデジタコを導入する際の流れについて説明します。

1.問い合わせ

デジタコを取り扱っている企業(メーカーや販売代理店)に問い合わせます。複数の企業に問い合わせることで、機能や価格を比較検討しましょう。

2.提案を受ける

デジタコ取り扱い企業から、自社に合ったデジタコの種類を提案してもらいます。この際に、導入後のサポート内容や契約に必要な書類などを確認しましょう。

3.契約

自社に合ったデジタコが決定したら、契約を交わします。

4.車両に装着

対象の車両にデジタコを装着します。仕組みや運用方法、使用方法などの説明もこの時に受けます。

5.仮運用

仮運用を行い、デジタコに不具合や不都合が無いかどうかを確認します。実際の業務に合うようにデジタコをカスタマイズし、使いやすい形にすることが重要です。

6.本稼働

デジタコの本格稼働を開始します。運用開始後も定期的にデータの確認や分析を行ったり、ドライバーや管理者への定期的なフォローアップも実施したりしましょう。不具合が発生した際の連絡体制を明確にしておくことも大切です。

4. まとめ

本記事では、デジタコの基本概要、導入のメリット、準備や選定ポイントなどを解説しました。

デジタコを導入することで、車両の運行データを自動で取り込めるようになり、ドライバーの安全確保、労働時間管理、作業負荷の軽減などのメリットがあります。

自社に合ったデジタコを選定し、導入を検討してみてはいかがでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)