「物流2024年問題」とは?その要因・影響・対策をまとめて解説

近年、ニュースなどで「物流2024年問題」に触れる機会が増えており、物流関係者のみならず世間でも関心が高まっています。2024年4月以降、ドライバーの年間時間外労働時間が最大960時間に制限されました。仮に違反した場合、企業には罰則が課されるため、対応が急務です。

また「物流2024年問題」の発生を受けて“運べない危機”の顕在化だけでなく、ドライバーの不足や運送コストの上昇、それに伴う商品価格の高騰など、物流全体への影響が懸念されています。運送会社と荷主企業は本格的な対策を行う必要があると言えるでしょう。

本記事では「物流2024年問題」の要因・影響・対策をまとめて解説します。

この記事でわかること

- 「物流2024年問題」とは具体的に何か

- 「物流2024年問題」が与える影響について

- 「物流2024年問題」のへ対策について

目次

- 1.ドライバーの労働時間規制を発端とした「物流2024年問題」

- 労働時間の規制

- 拘束時間の制限

- ドライバー不足の加速

- 割増賃金率の引き上げ

- 2.「物流2024年問題」が物流関係者と消費者に与える影響

- ドライバーへの影響

- 運送会社への影響

- 荷主への影響

- 消費者への影響

- 3. 「物流2024年問題」に対する運送会社・荷主の対策と事例

- 運送会社の取り組み

- 運送会社の取り組み事例

- 荷主の取り組み

- 荷主の取り組み事例

- 4. 「物流2024年問題」の対策別事例

- 【共同輸配送】イオン九州株式会社×株式会社トライアルホールディングスなど小売業・運送業10社

- 【共同輸配送】株式会社ローソン×ワタミ株式会社

- 【モーダルシフト】東洋製罐グループホールディングス株式会社

- 【モーダルシフト】株式会社商船三井さんふらわあ

- 【バース予約システム】清和海運株式会社

- 【バース予約システム】東陽倉庫株式会社

- 5.まとめ

1.ドライバーの労働時間規制を発端とした「物流2024年問題」

2024年4月、働き方改革関連法の施行に伴って、ドライバーの時間外労働時間が最大960時間に制限される規制が適用されました。併せてドライバーの働き方を規定する「改善基準告示」も改正され、拘束時間の上限や休息時間の確保もより厳しく義務付けられました。

これらの長時間労働の制限の強化により、既に深刻化しているドライバー不足が加速することが予想されています。

本章ではこれらの動きを詳しく分析し、「物流2024年問題」がどのように生じたのかを説明します。

関連記事:物流業界の2024年問題をわかりやすく解説!解決策も紹介

労働時間の規制

2024年4月、ドライバーの時間外労働に厳格な上限規制が適用され、「年間960時間以内」となりました。これは労働者の健康確保や業界全体の持続可能性の確保を目的とし、働き方改革の一環として導入されています。

関連記事:運送業界が直面している2024年問題とは?影響や課題をわかりやすく解説!

拘束時間の制限

改善基準告示も改正され、ドライバーの1日の拘束時間や休息期間の確保が厳格化されました。この動きも長時間・過重労働が特徴的なドライバーの健康確保等の観点で見直されたものです。

関連記事:2024年問題と労働時間規制|荷主企業が今すぐ知るべき対策

ドライバー不足の加速

長時間労働の制限により、既存の労働力では現在の輸送需要に対応できなくなるおそれがあります。また、ドライバーにとっても時間外手当が減り、年収が低下する可能性があることから離職率が高まり、他職種への転職者が増えることになります。

その結果、既に2010年代から生じていたドライバー不足が加速することが予想されます。また、運行便数の削減や配送遅延、さらには物流コストの上昇も懸念されるようになりました。

関連記事:2024年問題によるドライバー不足の対策方法とは?原因や影響も解説

以上の要因を背景に“運べない危機”が意識され「物流2024年問題」が叫ばれるようになりました。“運べない危機”の顕在化とは、物流の停滞により業界だけでなく、社会全体に供給の遅れやコスト増加といった影響が出ることを指しています。

割増賃金率の引き上げ

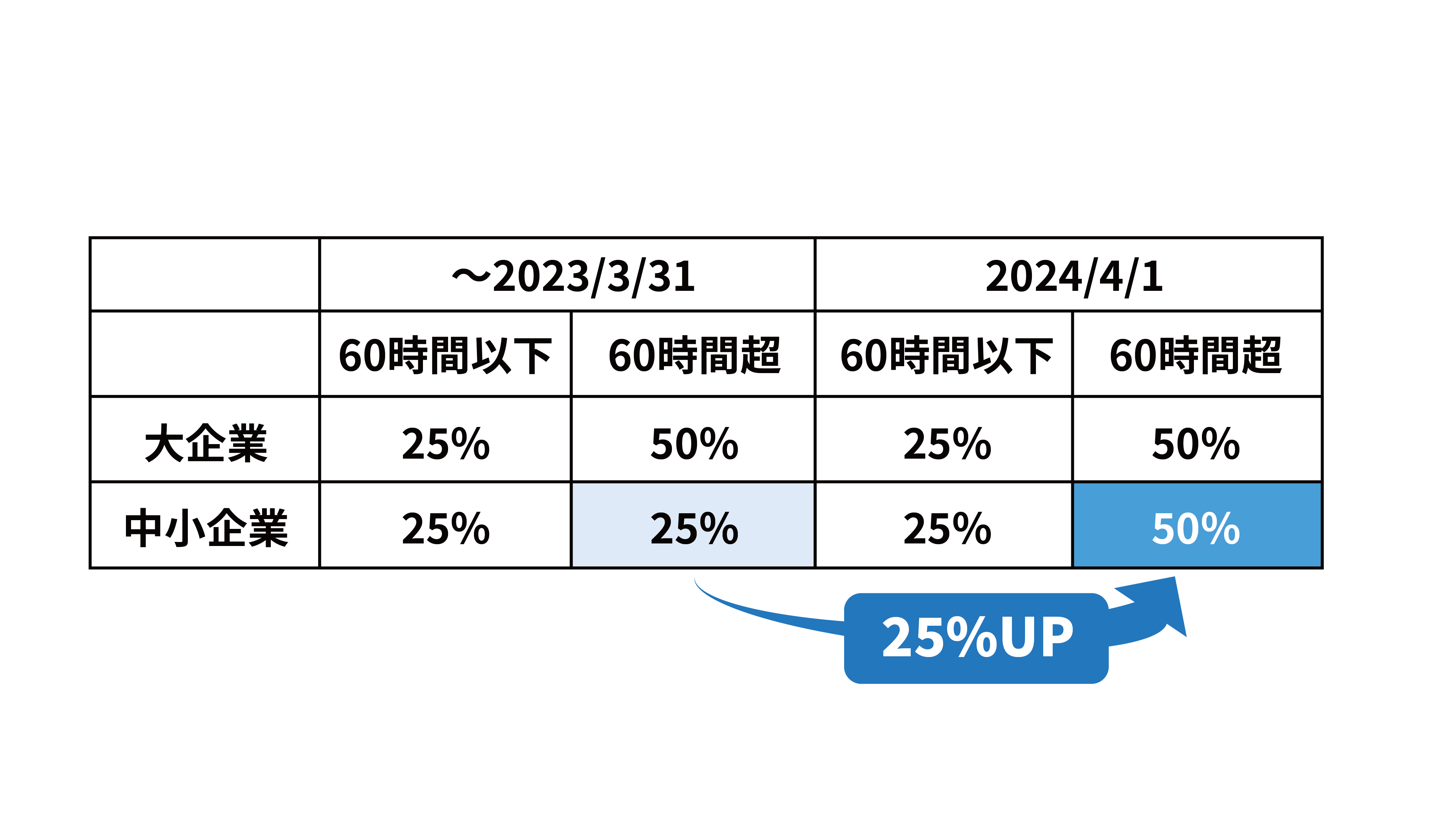

2023年3月31日まで、月60時間超の残業割増賃金率は大企業が50%、中小企業は25%でした。しかし労働基準法の改正により、2023年4月1日以降は中小企業も月60時間超の割増賃金率が50%に引き上げられています。

さらに月60時間を超える時間外労働が深夜時間帯(22〜翌朝5時)である場合、深夜割増賃金率の25%が加算されるため、結果として最大75%という割増賃金が発生することになりました。

効率的な業務を目的として、比較的道路が空いており、深夜割引が適用される夜間帯に配送している企業も少なくありません。しかし、この割増賃金率の引き上げにより、更なる物流コストの上昇が発生しています。

2.「物流2024年問題」が物流関係者と消費者に与える影響

「物流2024年問題」ではどのようなプロセスで影響が生じるのでしょうか?本章では物流関係者(ドライバー・運送会社・荷主)と消費者に与える影響についてそれぞれ解説します。

ドライバーへの影響

労働環境の改善につながる一方で、時間外手当が減り、年収が減少する可能性も生じます。これまでの収入を維持するためにも他職種に転職するドライバーが出てくると考えられます。

運送会社への影響

ドライバーの離職率上昇に伴い、ドライバーの確保が困難になる可能性が高まります。必要な輸送能力が確保できない事態は売上の減少につながるでしょう。

並行してドライバーの待遇や労働環境を改善するための人件費の増加が見込まれます。適切な労働時間管理を行うためのシステム導入や管理工数の増加を背景とした管理コストの増加も懸念されます。

関連記事:2024年問題に挑むトラック業界|トラック事業者の対策と事例

荷主への影響

ドライバー不足が深刻になると荷主が指定した日時に荷物が届かなくなる、もしくは商品の配送時間を延ばさざるを得なくなるという事態が想定されます。運送会社がドライバーを確保できないと、配送を断られるケースも出てくるでしょう。

その場合、荷主企業もドライバー確保を目的とした運賃の値上げを受け入れざるを得ない可能性があります。運賃値上げは物流コストの増加を意味し、業績の悪化にもつながります。

関連記事:2024年問題で何が起きる?物流への影響や具体的な対策を解説

消費者への影響

特に配送需要が集中する特定のシーズンなど、注文した商品が予定通りに届かないことになりかねません。

また、物流コストの高騰が商品の販売価格や送料の上昇につながるケースがあります。既にいくつかの食品・日用品では物流コストの増加を理由とした価格改定が発表されています。

関連記事:運送業界が直面している2024年問題とは?影響や課題をわかりやすく解説!

以上のように「物流2024年問題」はドライバーの不足を起点に運送会社や荷主企業の経営に悪影響を及ぼし、最終的には配送遅延や物価上昇といった形で消費者にも不便や不利益をもたらすと言えます。

3. 「物流2024年問題」に対する運送会社・荷主の対策と事例

では「物流2024年問題」の悪影響を防ぐにはどうすればよいでしょうか?本章では運送会社と荷主が取り組んでいる対策と事例について述べます。

運送会社の取り組み

まずは「労働環境・条件の改善」です。労働時間の適正化や作業時の安全確保等を行い適切な労働環境を整えると同時に、荷主と交渉し、輸送能力の維持・向上のために必要な運賃契約を設定する必要があります。

次に「荷待ち・荷役時間の削減」も有効です。バース予約システムによる待機時間の削減やピッキング・仕分け工程の自動化・機械化による荷役の効率化も効果的な対策と言えます。

「輸送方法・形態の見直し」も期待が高まっています。モーダルシフトや中継輸送を実施すると、ドライバーを長時間拘束することなく長距離輸送を行うことができるようになります。

※関連記事:2024年問題の解決策:物流業界が直面する課題と具体的対策3選

運送会社の取り組み事例

運送会社が取り組んだ事例として、複数の運送会社の連携による「ブロックトレインを利用した鉄道輸送へのモーダルシフト」が挙げられます。

中部地区~九州地区の幹線輸送をトラックから鉄道輸送=一部貸し切り列車(混載ブロックトレイン)に切り替えた結果、ドライバーの運転時間を85.3%削減したという効果が報告されています。

※出典:国土交通省,モーダルシフトに関する事例(物流総合効率化法の認定事例より),p3

荷主の取り組み

まずは「契約内容の適正化」です。過剰な物流サービスの見直しを念頭に、場合によっては納品先とのリードタイムの見直しに踏み込むことも考えたいところです。また、運送会社がドライバー確保を目的とした運賃交渉を要請してきたら、積極的に応じることが重要です。

次に、荷主による「物流業務の効率化」の推進も検討を要します。荷姿の標準化・パレット化や物量の平準化を行うことで輸送効率が上がるとドライバーの負担が減少します。

さらに「輸送方法の効率化」も期待が大きいと言えます。複数の荷主で共同配送を実現できれば、それぞれでトラックを手配する時と比べて必要な輸送能力を抑制することができます。

関連記事:2024年問題における荷主の責任とは?影響を避けるための3つの対策を解説

荷主の取り組み事例

荷主が主導した事例として、アスクル株式会社による「発注量の平準化に関する実証実験」の取り組みが挙げられます。

AIを用いた需要予測も取り込みつつ、花王株式会社とコクヨ株式会社への商品発注量を平準化して物量の波動を抑えることでトラック台数の削減を目指したところ、205台のトラックの削減を実現できました。

※参考:アスクル株式会社,花王・コクヨと共同で「発注量の平準化に関する実証実験」を実施

4. 「物流2024年問題」の対策別事例

本章では、物流2024年問題への更なる理解度向上のため、具体的な事例を対策別に解説します。

【共同輸配送】イオン九州株式会社×株式会社トライアルホールディングスなど小売業・運送業10社

すでに、2024年問題やSDGsなどの難しい問題に対して個社での対応は限界を迎えています。そのような状況下、競合企業同士が非競争領域で協業することにより活路を見出そうとする動きが加速しています。

2022年8月2日、イオン九州株式会社や株式会社トライアルホールディングスを含む九州の小売業・運送業10社は「九州物流研究会」の発足を発表しました。さらに同研究会は競合企業同士の共同輸配送に関する実証実験をスタートさせたのです。

イオン直方店へトライアルの車両にて共同輸配送する実証実験に関し、取り組み前の走行距離は170km/日、そのうち空車が85km/日でした。しかし、取り組み後は、走行距離140km/日(30km/日減)、そのうち空車が37km/日(48km/日減)まで削減に成功しています。

「走行距離30km/日」と聞くとあまり長い距離ではない印象を受けますが、年間に換算すると1万950kmに及びます。これは東京⇔ニューヨーク間に匹敵する距離です。

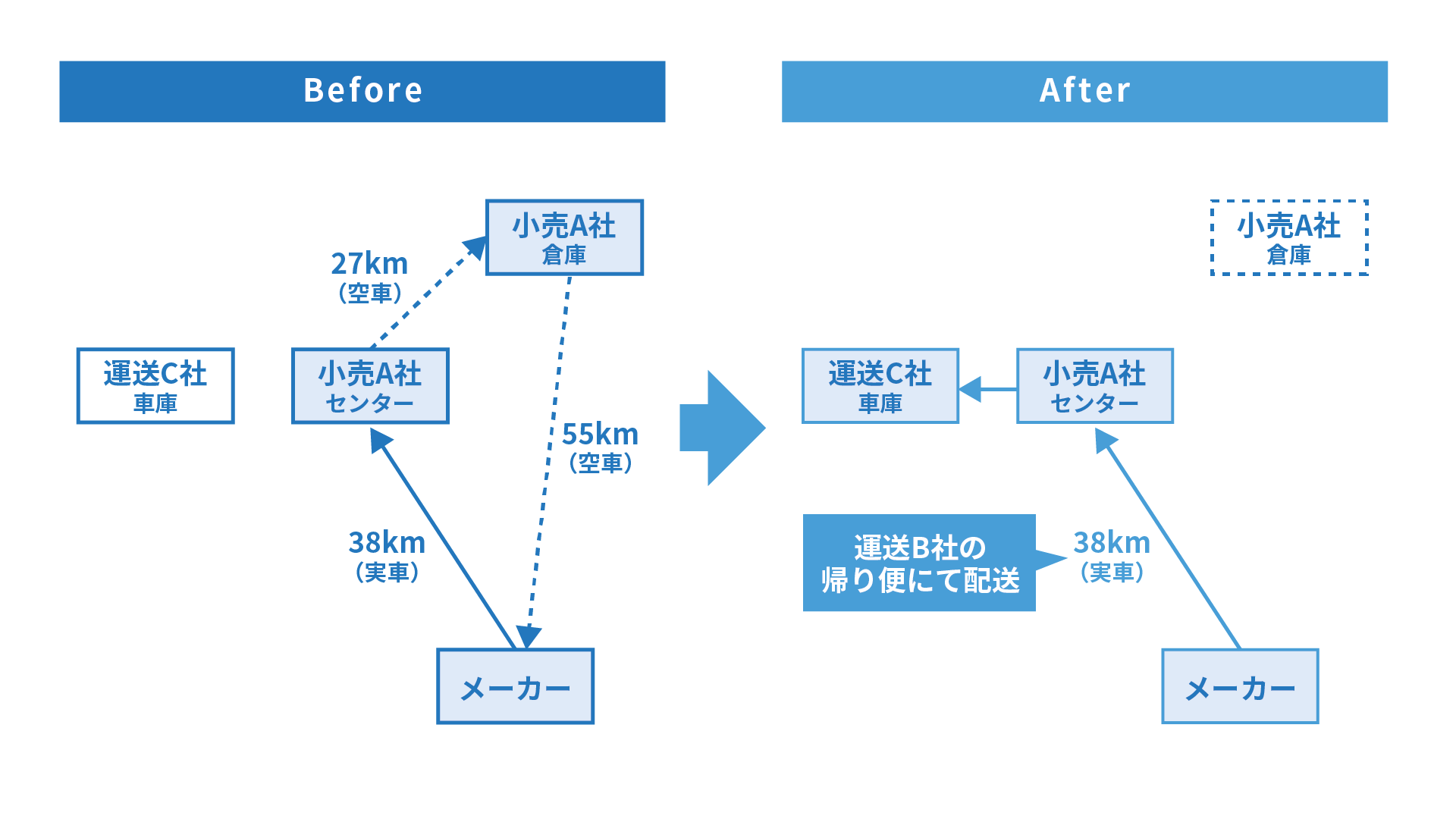

また、小売業と運送業の協業に関する取り組みも進めています。取り組み前、小売A社が単独で自社便を運行した場合の走行距離は120km/日、うち空車は82km/日でした。一方で運送会社C社と協業し帰り便の活用や納入先変更などを推進した結果、小売A社は走行距離38km、空車は0km/日(ともに82km/日減)を実現しています。

【共同輸配送】株式会社ローソン×ワタミ株式会社

株式会社ローソンとワタミ株式会社は2024年4月より、商品配送トラックの物流シェアリングを実施しています。

ローソンは働き方改革関連法への対応やコスト削減を目的として、チルド・低温商品の配送回数を3回/日から2回/日への切り替えを進めていました。しかし、切り替えを進めると配送車に非稼働時間が生まれることになります。その非稼働時間を有効活用するため、宅食事業を手掛けるワタミと協業することになったのです。

具体的には「ワタミの宅食」の配送が減る土日や祝日に関して、ローソン車両でワタミの工場から営業所へ配送する取り組みを行っています。これにより土日祝日に1台当たりの積載効率が低いという課題を抱えていたワタミは、配送網の効率化向上に成功しました。

なお、2024年11月からは宮崎県と鹿児島県の一部エリアにも拡大し、ローソンの配送車が「ローソン店舗」と「ワタミ営業拠点」への配送を行っています。

※参考:株式会社ローソン,<参考資料>ローソンとワタミ、配送に関する初の協業を開始

※参考:株式会社ローソン,<宮崎県・鹿児島県>ローソンのトラックでローソン店舗とワタミ営業拠点へ初の共同配送開始

【モーダルシフト】東洋製罐グループホールディングス株式会社

紙容器製品や樹脂容器製品の製造及び販売などを事業とする東罐興業株式会社は、物流2024年問題への対策として貨物鉄道輸送へのモーダルシフトを推進しています。

同社のグループ企業として物流を手掛ける東罐ロジテック株式会社は、31フィートの私有コンテナを2基導入し、東罐興業で製造する包装容器の貨物鉄道輸送を開始しました。この取り組みにより、以下3区間において年間840トンの貨物鉄道輸送を予定しています。

・静岡工場(西浜松駅)-福岡倉庫(福岡貨物ターミナル駅)間

・小牧工場(名古屋貨物ターミナル駅)-福岡倉庫(福岡貨物ターミナル駅)間

・福岡工場(福岡貨物ターミナル駅)-大東倉庫(西浜松駅)間

さらに2025年の目標を以下に設定し、物流2024年問題解消に挑戦し続けています。

取り組み前 | 取り組み後 | 削減値(効果) | |

トラック輸送時間 | 1,601時間 | 286時間 | 1,315時間 |

トラック輸送量 | 66万8,000トンキロ | 5万5,000トンキロ | 61万3,000トンキロ |

GHG(温室効果ガス)排出量 | 112.1トン | 23.4トン | 88.7トン |

※参考:東洋製罐グループホールディングス株式会社,東罐興業、東罐ロジテックが「物流2024年問題」対策として製品輸送の鉄道モーダルシフトを拡大

【モーダルシフト】株式会社商船三井さんふらわあ

株式会社商船三井さんふらわあは、フェリーやRORO(ロールオン・ロールオフ)船を利用した輸送事業を展開しています。

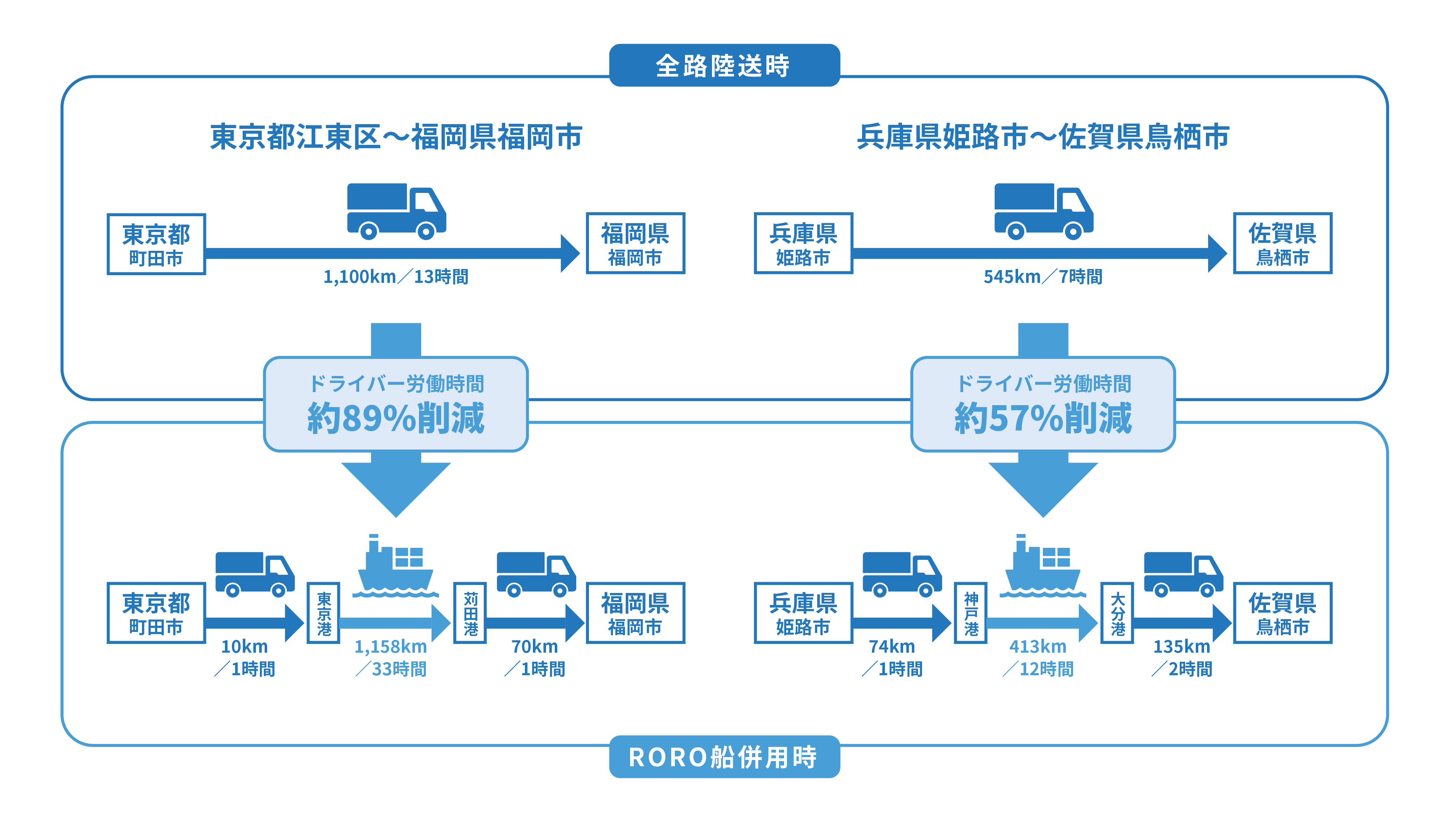

東京江東区〜福岡県福岡市の1,100kmにわたって配送する場合、全路を陸送するとドライバーは13時間の運転が必要です。しかし、同社はフェリーやRORO船の活用によりドライバー労働時間をわずか2時間まで削減に成功しています。

同様に兵庫県姫路市〜佐賀県鳥栖市(545km)の場合は陸送に7時間を要しますが、フェリーやRORO船の活用によりドライバー労働時間を3時間まで削減できます。

このようにモーダルシフトの推進は、ドライバー不足や労働時間削減にも効果を発揮しています。

※参考:株式会社商船三井さんふらわあ,輸送事例

【バース予約システム】清和海運株式会社

清和海運株式会社は、全国に18箇所ある国際拠点港湾の1つである清水港を中心として、倉庫業・船舶代理店業・海上貨物取扱業・通関業などを事業としています。

同社は主要運送会社と共に、トラックの待機時間削減を目的として、定期便(30分の枠内に納入すれば優先的に荷降ろしする)と通常便(その場で受け付け)に分けた上で、定期便についてExcelによる予約運用に取り組んでいました。しかし、運送会社とのやり取りや集計業務に多大な時間を要した上に、定期便率の向上が進まない状況でした。加えて、拠点集約によりトラック台数増加(80台/日→110台/日)にも対応が求められていたといいます。

この状況を改善するために同社が導入したのがバース予約システム「ハコベル トラック簿」です。

バースの繰り返し予約をはじめ、追加予約やドライバー予約ができるため新拠点でもスムーズに運用できました。その結果、システム導入前に3時間かかっていたトラックの待ち時間を、平均30分まで短縮に成功しています。

参考:ハコベル株式会社,トラック簿の導入により3時間以上の長時間待機が平均30分以下に削減

【バース予約システム】東陽倉庫株式会社

東陽倉庫株式会社は、国内での保管、輸配送、流通加工に加え、国際間の輸送、海外における現地物流などを事業としており、世界中に多数の拠点を有しています。

同社は物流の2024年問題を見据えて、ドライバーの待機時間や荷役時間などの改善を検討していました。しかし、ドライバーの入退場をアナログ管理していたため、集計に多大な時間を要していました。さらにバースの状況(車両台数など)を可視化できていなかったため、日々の作業にロスが生じるという課題も顕在化します。

そこで「ハコベル トラック簿」を導入したところ、簡単にドライバーの入退場に関するデータ集計を行えるようになりました。電話での呼出しがなくなったため、電話対応時間を1/3(1時間/日→20分/日)まで削減という効果も得ています。加えて、待機車両やバース状況がリアルタイムで監視できるため、見落としや作業漏れの防止にもつながりました。

参考:ハコベル株式会社,電話対応の時間が1/3に削減。決め手は「高いコストパフォーマンス」と「きめ細かいアフターフォロー」

5.まとめ

本記事では「物流2024年問題」の要因・影響・対策を説明しました。労働時間規制を発端とした「物流2024年問題」が物流関係者と消費者それぞれに大きな影響を及ぼすことをご理解いただけたと思います。

荷主も「物流2024年問題」と向き合い、自社に適した対策を実行するように努めましょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)