2024年問題に挑むトラック業界|トラック事業者の対策と事例

働き方改革関連法に基づき、2024年4月からドライバーの年間時間外労働の上限が960時間に制限されます。この規制はドライバーの労働環境の改善を目指していますが、輸送能力の低下やトラック事業者、荷主への影響も懸念されています。

そこで本記事では、「2024年問題」がトラック事業者に与える影響と、トラック事業者や業界団体が2024年問題に向けて取り組んでいる対策を事例も含めて解説します。

この記事でわかること

- 2024年問題がトラック事業者に与える影響

- トラック事業者・業界団体の対策事例

目次

- 1. 2024年問題によるトラック事業者への影響

- ドライバーの拘束時間の短縮

- トラック事業者の売上および利益の低下

- ドライバーの収入減少による離職率上昇

- 2. トラック事業者が取り組む2024年問題への対策

- トラック事業者の労働環境整備への取り組み

- トラック事業者のドライバーの人材確保への取り組み

- トラック事業者の荷主企業と連携した取引環境適正化への取り組み

- トラック事業者の労働時間短縮に向けた取り組み

- トラック事業者の物流業務デジタル化への取り組み

- 3. 「ハコベル トラック簿」のサービスについて

- バースの混雑回避

- データの蓄積と活用による業務改善

- 業務負担の軽減と効率化

- 入退場情報のリアルタイム管理

- 物流業界の課題解決に貢献

- ホワイト物流の実現をサポート

- 4. トラック事業者や業界団体の具体的な取り組み事例

- 事例1:ヤマト運輸の働き方改革

- 事例2:全日本トラック協会の長時間労働是正への取り組み

- 事例3:「ハコベル トラック簿」を活用した労働時間短縮の取り組み:清和海運株式会社

- 5. まとめ

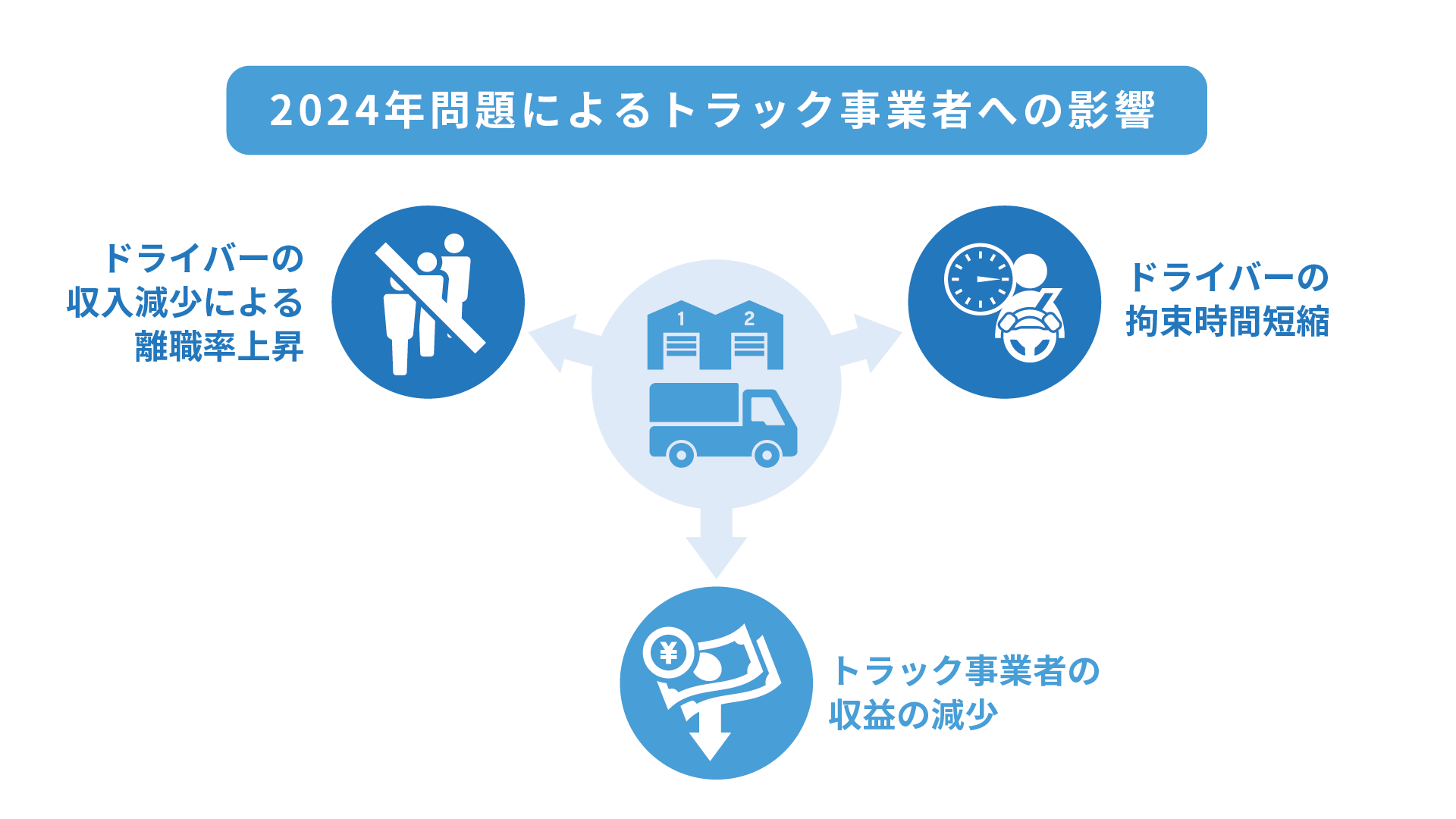

1. 2024年問題によるトラック事業者への影響

2024年4月1日以降、トラックドライバーの年間時間外労働の上限が960時間となることにより、トラック事業者へ及ぼす影響について以下に詳しく解説していきます。

ドライバーの拘束時間の短縮

拘束時間の短縮はドライバーの健康と安全を守るために重要ですが、運送業務に大きな影響を与えます。特に長距離輸送では時間の制約が厳しくなるため、効率的な配送計画の見直しが必要です。

トラック事業者の売上および利益の低下

トラックドライバーの稼働時間が減少するため、従来の売上維持には車両とドライバーの増加が必要となります。しかし、深刻なドライバー不足の現状で、単純な人員増は困難です。固定費は不変のため、売上減少は直接的に利益低下につながります。

ドライバーの収入減少による離職率上昇

ドライバーの労働時間制限により、時間外手当が減り、収入が低下する可能性があります。その結果、離職率が上がり他職種への転職者が増えることで、人手不足がさらに深刻化するおそれがあります。

なお、2024年問題におけるドライバー不足の影響の詳しい解説は、関連の記事をご参照ください。

関連記事▶2024年問題によるドライバー不足の対策方法とは?原因や影響も解説

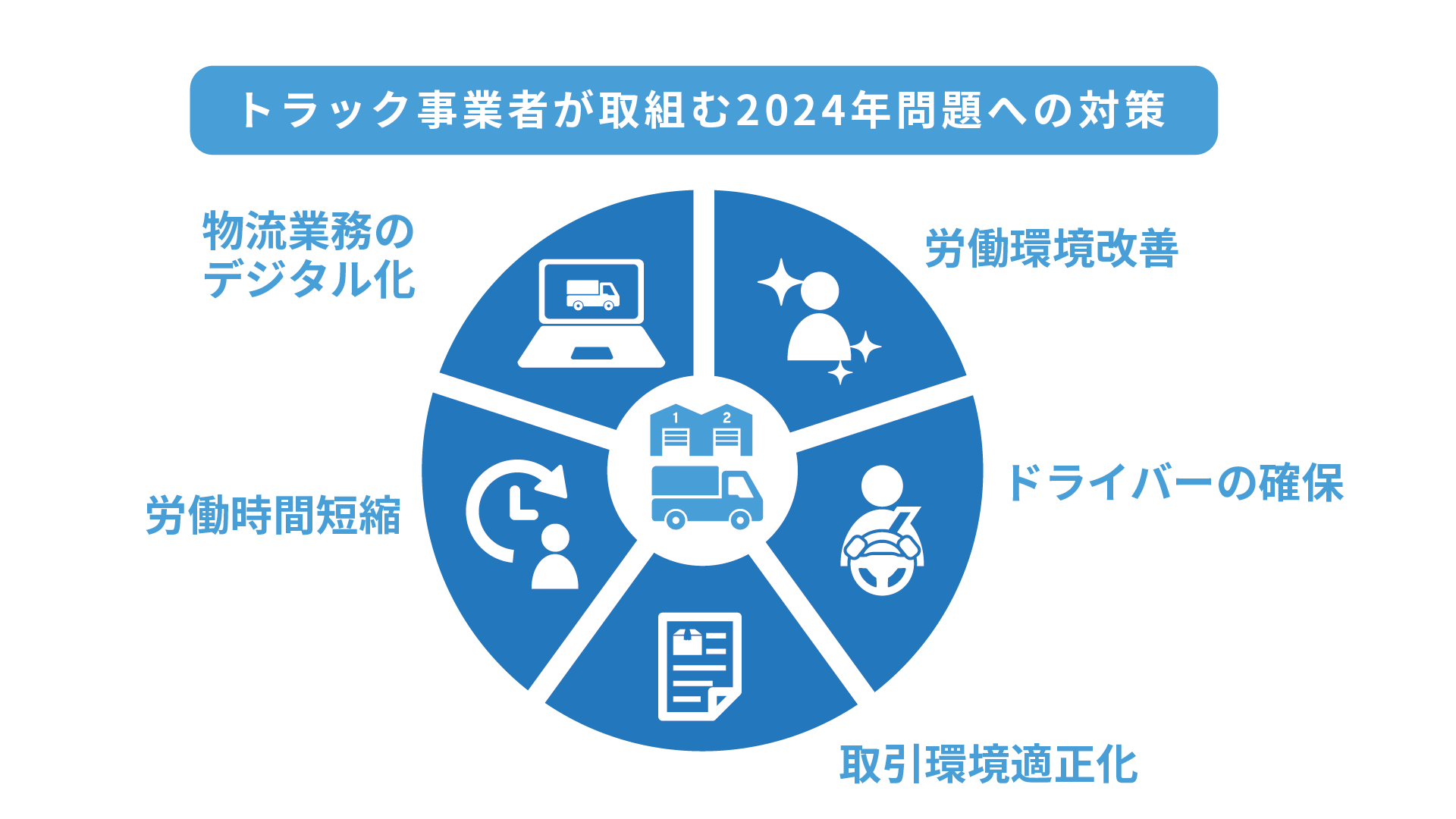

2. トラック事業者が取り組む2024年問題への対策

トラック事業者は、2024年問題に対し以下のような取り組みを行っています。

トラック事業者の取り組み | 具体例 |

労働環境整備への取り組み | 労働時間の適正管理 |

多様な働き方への対応 | |

給料のベースアップ | |

ドライバー人材確保への取り組み | 若年層、女性の活躍に向けた広報活動 |

ホワイト物流推進運動への参加 | |

働きやすい職場認証制度の取得 | |

荷主企業と連携した取引環境適正化への取り組み | 適正な運賃による運送契約の締結 |

荷主企業に向けて改善基準告示遵守の周知・広報活動 | |

労働時間短縮に向けた取り組み | 中継輸送の導入 |

荷待ち、荷役時間削減のためのトラック予約システムの導入 | |

ダブル連結トラックの導入 | |

物流業務デジタル化への取り組み | 配車・運行管理のデジタル化 |

デジタルタコグラフ(デジタコ)の導入 | |

勤怠管理システムの導入 | |

デジタル点呼システムの導入 | |

自動運転トラックの導入 |

本章では、トラック事業者が実際に取り組んでいる2024年問題への対策について解説します。

関連記事▶2024年問題の解決策:物流業界が直面する課題と具体的対策3選

トラック事業者の労働環境整備への取り組み

労働環境整備への取り組みは以下のとおりです。

労働時間の適正管理

ドライバーの労働時間を適切に管理するシステムを導入するトラック事業者もあります。デジタルタコグラフやGPSを活用した運行管理システムにより、運転時間や休憩時間をリアルタイムで把握し、法令遵守を確実にしています。

※参考:国土交通省,小規模運送事業者におけるデジタコの活用について

多様な働き方への対応

福利厚生の充実や年次有給休暇取得促進、フレックスタイム制の導入など、ドライバーが自身の生活スタイルや家庭の状況に合わせて適切な労働条件を選択できるよう、ワークライフバランスを推進する企業もあります。

※参考:厚生労働省,働き方・休み方改善ポータルサイト「企業の取組事例」

給料のベースアップ

給料のベースアップは、企業がドライバーを維持するための重要な手段です。2024年3月の全日本トラック協会のモニタリング調査(※)によると、ドライバーの最近の賃上げ状況は「賃上げを行った」が 69.3 %で、平均の賃上げ率は 4.4 %でした。このように、業務効率化や生産性向上で得た利益をドライバーの給与に還元する取り組みが見られます。

また、スキルや経験に応じた段階的な昇給制度を設け、長期的なキャリアパスを示すことで、従業員のモチベーションを維持する企業もあります。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,第6回 働き方改革モニタリング調査について

トラック事業者のドライバーの人材確保への取り組み

ドライバーの人材確保への取り組みは以下のとおりです。

若年層、女性の活躍に向けた広報活動

トラック運送業界のイメージ改善と若年層や女性の採用促進のため、全日本トラック協会など業界団体を中心に積極的な広報活動を実施しています。高校訪問やリーフレット、ポスターを活用した情報発信など、多角的なアプローチで業界の魅力を伝えています。

※参考:公益社団法人全日本トラック協会,トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン

ホワイト物流推進運動への参加

政府が推奨する「ホワイト物流」推進運動に賛同し、自社の取り組みを対外的にアピールする事業者が増えています。この運動への参加を通じて労働環境の改善や取引の適正化に取り組む姿勢を示すことで、企業イメージの向上と人材確保につながる可能性があります。

※参考:国土交通省,「ホワイト物流」推進運動について

関連記事▶ホワイト物流とは?実施するメリットとあわせて成功事例も紹介

働きやすい職場認証制度の取得

「働きやすい職場認証制度」など、第三者機関による認証を取得し、自社の労働環境の良さを客観的に示す取り組みも見られます。この認証を求職者向けの採用情報に掲載することで働きやすい職場であることをアピールし、安心して応募できる環境を整えている企業もあります。

※参考:一般財団法人日本海事協会,自動車運送事業者の働きやすい職場認証制度

トラック事業者の荷主企業と連携した取引環境適正化への取り組み

取引環境適正化への取り組みは以下のとおりです。

適正な運賃による運送契約の締結

「標準的な運賃」告示制度の導入により、荷主企業との交渉で適正な運賃設定を実現し、ドライバーの収入を安定させ、モチベーションや定着率向上を図ります。運賃契約の見直しや附帯作業・待機時間の適切な料金設定も重要です。

※参考:国土交通省関東運輸局,トラック輸送の取引環境改善に向けた取組み

関連記事▶標準的運賃とは?定義や改正のポイント、運賃の計算方法まで詳しく解説

荷主企業に向けて改善基準告示遵守の周知・広報活動

トラック事業者は、荷主企業に改善基準告示の内容とその重要性を積極的に伝えています。全日本トラック協会は、荷主向けパンフレットの作成や改善基準告示遵守に係る協力依頼文書の送付などを通じ、理解を深めてもらう活動を行っています。これにより、トラック事業者と荷主企業の協力が進み、無理のない配送計画や荷待ち時間の削減が実現しています。

※参考:公益社団法人全日本トラック協会,2024年問題(働き方改革)特設ページ

トラック事業者の労働時間短縮に向けた取り組み

労働時間短縮に向けた取り組みは以下のとおりです。

中継輸送の導入

長距離輸送の労働時間短縮のため、中継輸送の導入を進める事業者もあります。中継輸送は、途中の中継地点でドライバーや車両を交代することで日帰り勤務が可能となり、1人のドライバーの拘束時間を大幅に削減できる効果があります。まだ中継輸送に取り組む企業は16%と少ないですが、半数以上(57%)が中継輸送に前向きという調査結果(※)から、今後の導入拡大が期待されています。

※出典:国土交通省,トラックドライバーの長時間労働を抑制するため「中継輸送」に取り組んでみませんか?

荷待ち、荷役時間削減のためのトラック予約システムの導入

多くのトラック事業者が荷主企業と協力し、トラック予約システムを導入しています。その結果、荷積み・荷卸し作業時間を事前指定でき、効率的な運行計画が実現しています。荷待ち、荷役時間の削減には荷主企業の協力も欠かせないため、トラック事業者と荷主企業双方で問題点や現場の情報を共有したり、コンプライアンスに関する勉強会を実施したりするケースもあります。

※参考:厚生労働省,荷主企業と運送事業者の協力によるトラックドライバーの長時間労働の改善に向けた取組事例

関連記事▶トラック予約システムとは|メリットや実際の導入事例を紹介

ダブル連結トラックの導入

※出典:国土交通省,ダブル連結トラックの導入状況及び利用促進策について,p1

トラック事業者の労働時間短縮策として、ダブル連結トラック(フルトレーラ連結車)の導入が進められています。1台で大型トラック2台分の貨物を運べることから、輸送効率向上と労働時間短縮を実現できるためです。実証実験では、ドライバー数を約5割、燃料消費量とCO2排出量も約4割削減されました。国土交通省の推進で運行ルートが拡大し、幹線輸送での導入が進んでいます。途中切り離し方式や複数事業者による共同利用の事例もあり、さらなる効率化が期待されます。

※参考:国土交通省,ダブル連結トラックの導入状況及び利用促進策について

関連記事▶ダブル連結トラックの導入メリットと注意点を解説!政府施策も紹介

トラック事業者の物流業務デジタル化への取り組み

以下に、トラック事業者が取り組んでいる物流業務のデジタル化について解説します。

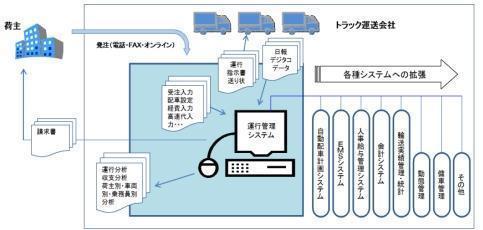

配車・運行管理のデジタル化

従来の配車業務は、ドライバーのスケジュールや配送ルートをアナログで管理しており、電話やFAXでの調整が一般的でした。しかし、こうしたアナログな管理は非効率なため、クラウド型の配車管理システムを導入する事業者が増えています。配車管理システムはスマートフォンやタブレットで操作可能で、ドライバーへの配送指示を電話で伝える必要がありません。

たとえば「ハコベル 配車計画」の導入により、紙による属人的な配車管理をデジタル化し、業務効率化やペーパーレス化を実現した例もあります。

※参考:ハコベル株式会社,「自動配車システムを導入したその日からペーパーレス100%と業務時間の約51%削減を実現。今後は更なる効率化とCO2排出量削減を目指したい」日本ロジテム株式会社

関連記事▶物流システムの全体像|覚えておきたい6大機能と主要システム

デジタルタコグラフ(デジタコ)の導入

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)【概要版】,p7

デジタコは運行データを自動記録する装置であり、労働時間の管理や安全運転指導に活用されます。すでに多くのトラック事業者が導入しており、ドライブレコーダーやGPS、配車管理システムなどと連携して労働時間の適正管理や安全運転指導、運行の最適化に役立てています。

たとえば丸和運輸株式会社では、全車両にデジタコを導入し運行管理の効率化を実現しました。デジタコを活用した安全運転指導により、事故削減と燃費改善も達成しています。

※参考:国土交通省,中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック,p7

関連記事▶デジタコの基本機能とは?導入メリットと役割を徹底解説!

勤怠管理システムの導入

トラック事業者では、勤怠管理システムを導入し、ドライバーの労働時間の適正管理や業務の効率化を図る取り組みが進んでいます。始業・終業時刻、運転時間、休憩時間、拘束時間、休息期間などをリアルタイムで記録・集計し、改善基準告示や36協定の遵守を徹底することが目的です。

また、給与計算や有給休暇管理と連携できるシステムもあるため、ペーパーレス化や事務作業の負担軽減にもつながっています。労務管理の透明性向上により、ドライバーの働きやすい環境づくりが進んでいます。

※参考:国土交通省,中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック,p14

デジタル点呼システムの導入

ドライバーの労働時間管理と安全対策の一環として、デジタル点呼システムの導入が進んでいます。現在では、出発前の点呼業務を遠隔で行う事業者も増えてきました。従来は対面での点呼が義務付けられていましたが、国土交通省が推奨する「IT点呼」により、遠隔地のドライバーでも適切な健康チェックや安全確認が可能となりました。このシステムを導入することで点呼業務の負担が軽減されるだけでなく、点呼記録が自動保存されることによってコンプライアンスの強化にもつながっています。

※参考:国土交通省,中小トラック運送業のためのITツール活用ガイドブック,p16

自動運転トラックの導入

自動運転トラックはまだ試験段階ではありますが、今後の導入が期待されています。たとえば2021年2月、新東名高速道路の一部区間において、後続車の運転席を無人としたトラックの隊列走行技術が実現しました。また、2024年度の新東名高速道路、2025年度以降、東北自動車道などでの実証実験結果を踏まえて、自動運転車用レーンの全国展開も検討されています。

※出典:国土交通省,総合物流施策大綱(2021 年度~2025 年度) ,p6

国土交通省,社会課題の解決に資する自動運転車等の活用に向けた取組方針,p15

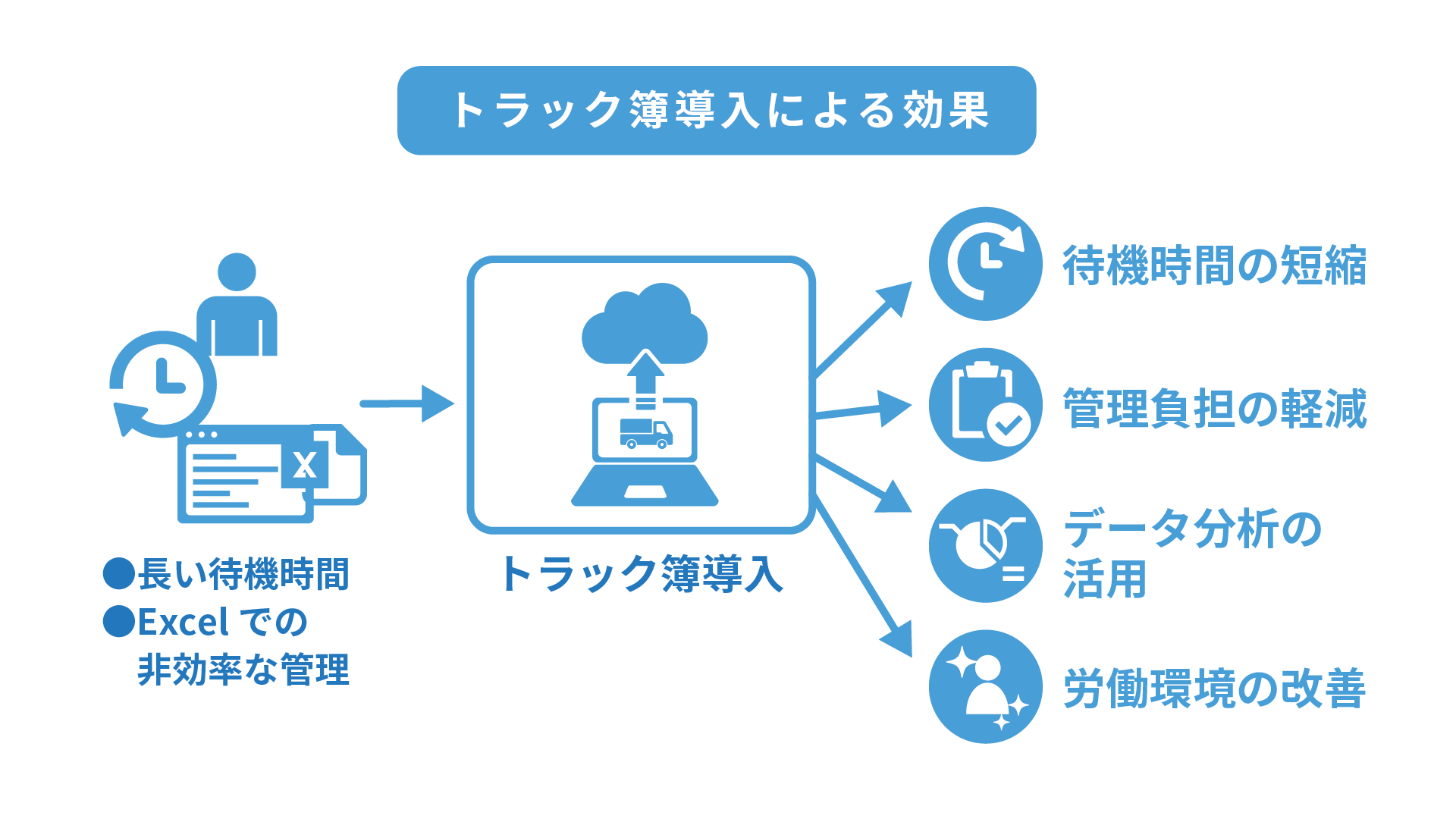

3. 「ハコベル トラック簿」のサービスについて

「ハコベル トラック簿」は、トラックの受付・入退場管理をデジタル化することで、物流業務の効率化と労働環境の改善を支援するシステムです。配車管理や運行データの可視化を通じてスムーズな倉庫運営を実現し、業務の最適化に貢献します。物流業界では、長時間の荷待ちやバースの混雑が大きな課題となっています。「トラック簿」はこれらの問題を解決する具体的なツールとして活用できます。

以下に「トラック簿」の具体的な機能を詳しく解説します。

バースの混雑回避

バースの混雑を解消し、倉庫の運営をよりスムーズにします。受付とバース割当のプロセスをデジタル化することでドライバーの待機時間を短縮し、作業の効率を向上させます。予約機能がトラックの到着時間を分散させ、物流全体の最適化を可能にします。

データの蓄積と活用による業務改善

待機時間など各種データを蓄積・分析し、業務の効率化に活用できます。たとえば受付や作業の進行状況を自動で記録し、待機時間や作業時間をグラフ化することが可能です。CSVデータのダウンロード機能を活用すれば、レポート作成やKPI管理にも役立ちます。また、WMSやTMSなど他システムともAPI連携が可能なため、既存システムと統合することで、スムーズなデータ共有とさらなる業務効率化が期待できるでしょう。

業務負担の軽減と効率化

ボタン1つでドライバーの呼出しが可能になり、業務負担を軽減します。呼出しはSMS、LINE、専用アプリに通知されるため、電話連絡が不要です。受付画面にガイドが表示されるので、初めて訪れるドライバーでもスムーズに操作できるのが特徴です。電話での問い合わせ件数が減り、倉庫業務の効率が向上するでしょう。ドライバーへの通知機能を活用すれば、構内ルールの伝達や迅速かつ正確な緊急連絡を行うこともできます。

入退場情報のリアルタイム管理

タブレットやスマートフォンを活用し、受付から呼出し、作業開始、作業完了、退場時刻までのデータを記録可能です。入退場情報をリアルタイムで共有できるため、物流現場の可視化と業務効率の向上を同時に実現します。

物流業界の課題解決に貢献

ドライバーの拘束時間を短縮し、2024年問題対策やCO2排出量削減に貢献します。たとえば「トラック簿」の受付時刻制御機能を活用すれば、倉庫ごとに営業時間外の受付を制御できるため、不要な荷待ちや混雑を防ぐことができるでしょう。

ホワイト物流の実現をサポート

ホワイト物流の自主行動宣言に対応し、荷待ち時間削減、バース予約、労働環境改善の3つの項目を実現します。物流の効率化だけでなく、ドライバーの負担軽減や働きやすい環境づくりを促進し、業界全体の持続可能性向上に貢献します。

※参考:ハコベル株式会社,ハコベル トラック簿

4. トラック事業者や業界団体の具体的な取り組み事例

2024年問題への対策は、個々のトラック事業者だけでなく業界全体で取り組むべき課題となっています。以下に、大手運送会社と業界団体の具体的な取り組み事例を紹介します。

事例1:ヤマト運輸の働き方改革

ヤマト運輸株式会社は、宅急便事業の継続と品質維持のため「働き方改革」を最優先課題とした2017年以降、労働環境の改善と事業モデルの再設計を目指しています。

主な施策は、労務管理の改善、ワークライフバランスの推進、サービスレベルの変更、宅急便総量のコントロール、基本運賃の改定です。具体的には、労働時間管理システムの一本化、休息期間の確保、配達時間帯指定の見直し、荷物量の抑制要請、27年ぶりの運賃値上げなどを実施してきました。この取り組みにより、社員の満足度を高め、持続的な事業発展を目指しています。

※参考:ヤマト運輸株式会社,ヤマト運輸「働き方改革」の基本骨子を機関決定

事例2:全日本トラック協会の長時間労働是正への取り組み

公益社団法人全日本トラック協会は、2018年3月に「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」を策定しました。

2024年度までにドライバーの時間外労働が年960時間を超える事業者をゼロにする目標を掲げ、トラック事業者の働き方改革の進捗を監視しています。具体的には、時間外労働時間の上限を超える従業員の有無、ドライバーの賃上げ状況、年休取得状況などを定期的に調査し、法令遵守を促進しています。

また、各企業の成功事例をリーフレットでPRするなど業界全体で働き方改革を推進し、労働環境改善と事業の持続可能性実現を目指しています。

※参考:公益社団法人全日本トラック協会,第6回 働き方改革モニタリング調査について

事例3:「ハコベル トラック簿」を活用した労働時間短縮の取り組み:清和海運株式会社

導入の経緯

清和海運株式会社では、納入トラックの集中による待機時間の長期化が課題でした。特に物量が増加する繁忙期には、一部のトラックが3時間以上待機する場合もありました。

また、Excelを用いた予約管理制度は運送会社との調整や予約状況の集計に多大な時間を要し、煩雑な作業が続いていました。こうした背景から、運用負担を軽減しながらスムーズな納入管理を実現するため「 トラック簿」の導入を決定しました。

導入効果

システム導入後は予約時間に合わせた入場管理が可能となり、全体の待機時間が平均30分以下に短縮されました。特に、予約時間通りに到着するトラックの待機時間はほぼゼロになったことで、納入のスムーズ化を実現しています。

同時に、従来の電話やFAXを使った予約調整、集計業務が不要になり、管理業務の負担が軽減されました。現在は、清和海運のシステムと「トラック簿」をAPI連携することにより、蓄積したデータを分析・活用する取り組みも進んでいます。また、保税倉庫では紙の入構証から「トラック簿」によるデジタルな入構証に変えて入構手続きを簡素化し、ペーパーレスな運用を実現しました。その結果、倉庫の残業時間が1時間短縮されています。

※参考:ハコベル株式会社,トラック簿の導入により3時間以上の長時間待機が平均30分以下に削減

ハコベル株式会社,トラック簿の導入から約4年、清和海運の新たな取り組み ~システム連携:データを活用した庫内業務効率化~

5. まとめ

2024年問題は、トラック運送業界に大きな転換をもたらす課題です。拘束時間の短縮によりドライバーの健康と安全が守られる一方で、トラック事業者の経営や人材確保に影響を与えます。これに対し、トラック事業者や業界団体は、事例で紹介したように多角的な対策を講じています。

2024年問題の解決には、事業者だけでなく荷主企業、消費者、社会全体の理解と協力が不可欠です。各関係者が協力し、持続可能な物流システムの構築を実現することが期待されます。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)