ホワイト物流とは?実施するメリットとあわせて成功事例も紹介

ホワイト物流は、深刻なトラック運転手不足に対応し 、社会に必要な物流を確保するために、生産性向上と物流の効率化、労働環境の改善に取り組む運動です。

この運動に取り組むことで、より魅力的な業界業界と感じられるような 労働環境を実現できる でしょう。従業員が働きたいと思う環境を作るためには、さまざまな観点から改善を行なう必要があります。

この記事では、ホワイト物流の概要と成功事例、実際に取り組む際に役立つヒントなどを紹介します。

この記事でわかること

- ホワイト物流の概要と成功事例

- 実際に取り組む際に役立つヒント

目次

- ホワイト物流とは?

- ホワイト物流の定義

- 国土交通省による「ホワイト物流」推進運動の概要

- 2.ホワイト物流推進運動の背景

- 人手不足とドライバーの高齢化

- トラックドライバーの長時間・低賃金労働が常態化

- ホワイト物流に関する法律の施行

- 3.ホワイト物流を推進する目的

- ドライバーの負担軽減

- 二酸化炭素の排出量削減

- 社会的責任の遂行

- 4.【3STEP】ホワイト物流への参加方法

- STEP1.「自主行動宣言」を作成する

- STEP2.推奨項目について検討する

- STEP3.事務局に提出

- 5. ホワイト物流を実現した3つの成功事例

- パレット借り入れにより作業時間を短縮:新潟県

- 出荷時間を管理することで車両待機を抑制:京都府

- 中継地点の活用による労働負荷の軽減:東京都

- 6.ホワイト物流の推進には「ハコベル トラック簿」がおすすめ

- バースの混雑解消

- 荷待ち時間・荷役時間の削減

- 配車管理業務の効率化

- 7. ホワイト物流に関するよくある質問

- ホワイト物流の実現に障壁となりやすい課題は?

- 補助金・助成金はある?

- ホワイト物流推進運動に参加していなかったが罰則はない?

- 8. まとめ

ホワイト物流とは?

ホワイト物流を推進するには、まず基本的な定義と概要を把握しておく必要があります。ここでは、ホワイト物流の定義と概要を解説します。

ホワイト物流の定義

「ホワイト物流」とは、「物流業界のより良い労働環境への改善」を目指す国の政策を表す用語です。

特に、2024年における物流業界の大きな変革、通称「2024年問題」への対応や、企業のSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みの重要性が増すなかで、ホワイト物流が注目されるようになりました。

国土交通省による「ホワイト物流」推進運動の概要

ホワイト物流を広く浸透させるために、国土交通省は「ホワイト物流」推進運動を、2024年4月1日にトラックドライバーの時間外労働の上限規制がスタートするまでの間、実施していました。

ホワイト物流推進運動の目的は、トラック輸送の生産性向上や物流の効率化を図ることです。さらに、女性や60代以上のドライバーなども働きやすい、労働環境の実現を掲げています。

この運動を成功させるためには、物流にかかわるすべての関係者が連携しなければなりません。荷主企業や物流事業者、そして消費者の目線からも取り組むべき課題を検討し、協力することが求められています。2024年3月15日時点で2,665社がこの運動に参加 していることからも、その重要性がうかがえます。

2.ホワイト物流推進運動の背景

まず、ホワイト物流推進運動の背景を統計データをもとに解説します。

人手不足とドライバーの高齢化

トラックドライバーの人手不足と高齢化は、物流業界における深刻な課題となっています。1995年には約98万人だったドライバーの数は、2015年には76.7万人まで減少しました。さらに、2030年には2015年比で3割の減少が予測されており、物流の持続性が危ぶまれています。

ドライバーの年齢構成も高齢化が顕著です。2023年時点で、45~59歳のドライバーが全体の約45.7%を占めています。中小型トラックの運転者の平均年齢は47.4歳、大型トラックでは49.9歳と、全産業平均(43.4歳)を上回っており、このままでは退職者が増え、人材不足がさらに深刻化することが懸念されます。

こうした状況の背景には、少子高齢化による労働人口の減少や長時間労働・過酷な労働環境に対する若年層の敬遠があります。特に、中小企業では人手不足による業務負担の増加が問題視されており、業界全体で労働環境の改善が求められています。

関連記事▶2024年問題によるドライバー不足の対策方法とは?原因や影響も解説

トラックドライバーの長時間・低賃金労働が常態化

トラックドライバーの労働環境は、長時間労働と低賃金が常態化しており、新規ドライバーの確保が難しい要因となっています。厚生労働省の調査によると、大型トラック運転者の年間労働時間は約2,544時間、中小型トラック運転者は約2,484時間であり、全産業平均の2,112時間を大幅に上回っています。また、1運行あたりの拘束時間は11~16時間にも及び、特に荷待ち時間の長さが労働時間の延長を招いています。

さらに、ドライバーは荷物の積込み・積卸しを手作業で行うことが多く、肉体的負担も大きいのが現状です。EC市場の拡大により配送回数が増加し、ドライバー1人あたりの負担が増えていることも、労働環境を悪化させる要因となっています。

賃金面でも厳しい状況が続いており、大型トラック運転者の年間所得は約463万円、中小型トラック運転者は約431万円と、全産業平均の489万円より0.5~1割低い水準にとどまっています。長時間労働にもかかわらず給与が低いため、ドライバー職を選ぶ若年層が減少し、人手不足がますます深刻化しているのです。

ホワイト物流に関する法律の施行

ホワイト物流推進運動が必要とされる背景には、2019年から順次施行されている働き方改革関連法の影響があります。この法改正により、物流業界における労働環境の改善が求められ、特にトラックドライバーの労働時間管理や賃金体系の見直しが進められています。

2024年4月には、ドライバーの時間外労働の上限規制(年間960時間)が適用され、長時間労働の是正が本格化しました。また、2023年4月からは、中小企業においても月60時間超の時間外労働に対する割増賃金が50%に引き上げられました。これにより、長時間労働を前提とした物流業界の収益構造の見直しが迫られています。

さらに、有給休暇の取得義務化や労働時間の確実な把握が義務付けられ、勤務間インターバル制度の導入、同一労働同一賃金の適用が進められています。

関連記事▶2024年問題に立ち向かう物流・運送業界|働き方改革関連法制定の背景や目的をわかりやすく解説

3.ホワイト物流を推進する目的

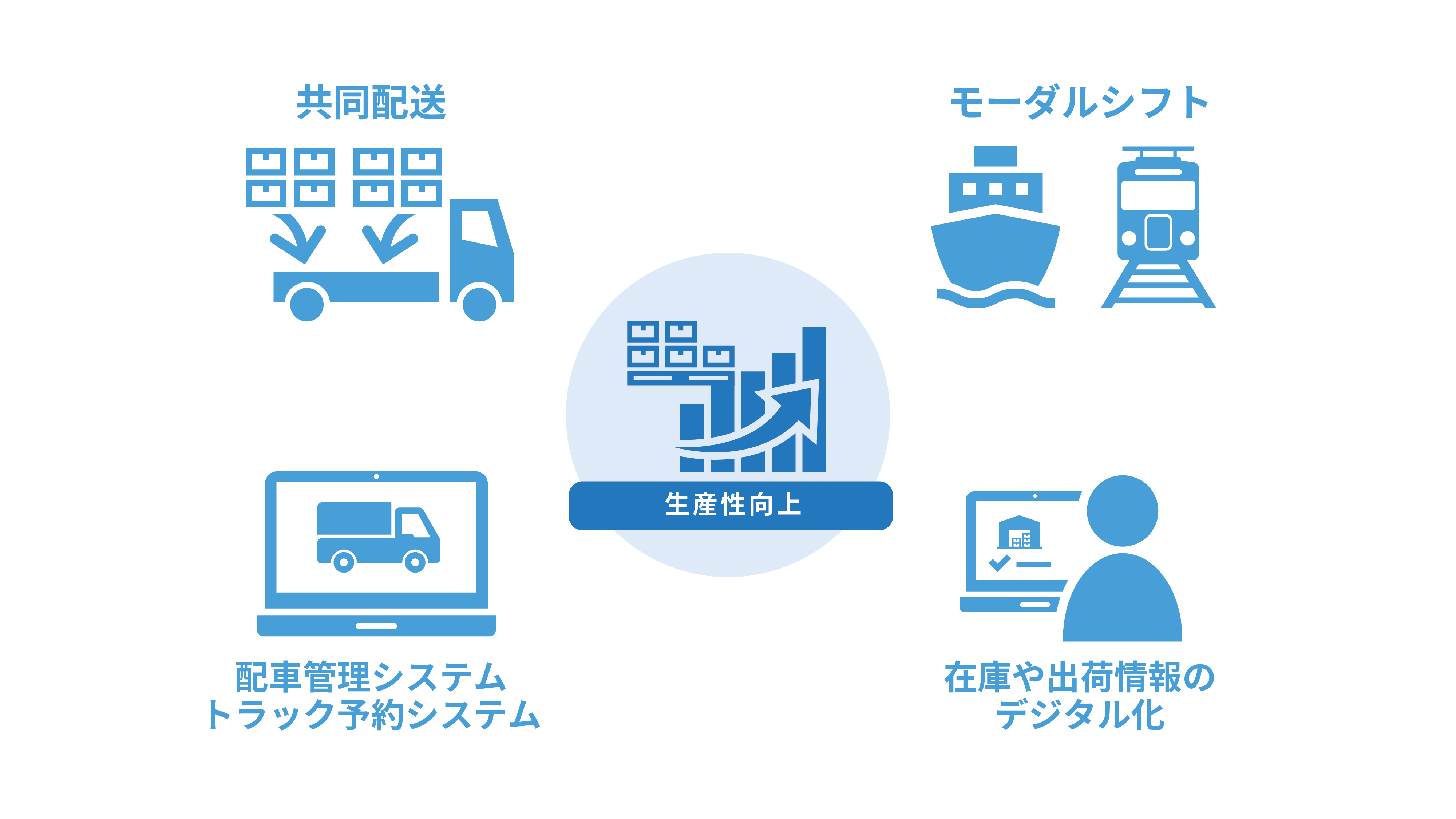

ホワイト物流の推進は、物流業務の効率化を通じて生産性向上を実現する重要な取り組みです。共同配送やモーダルシフトを推進することでトラック輸送の負担を軽減し、輸送の最適化を図れます。また、配車管理システムやトラック予約システムを導入すれば、荷待ち時間の短縮や積卸し作業の効率化が可能になります。

さらに、在庫や出荷情報をデジタル化し、リアルタイムでのデータ共有を行うことで、物流センターや倉庫内作業の負担を軽減できます。これにより作業の無駄が削減され、トラックドライバーだけでなく倉庫作業員の労働環境改善にもつながるでしょう。

ドライバーの負担軽減

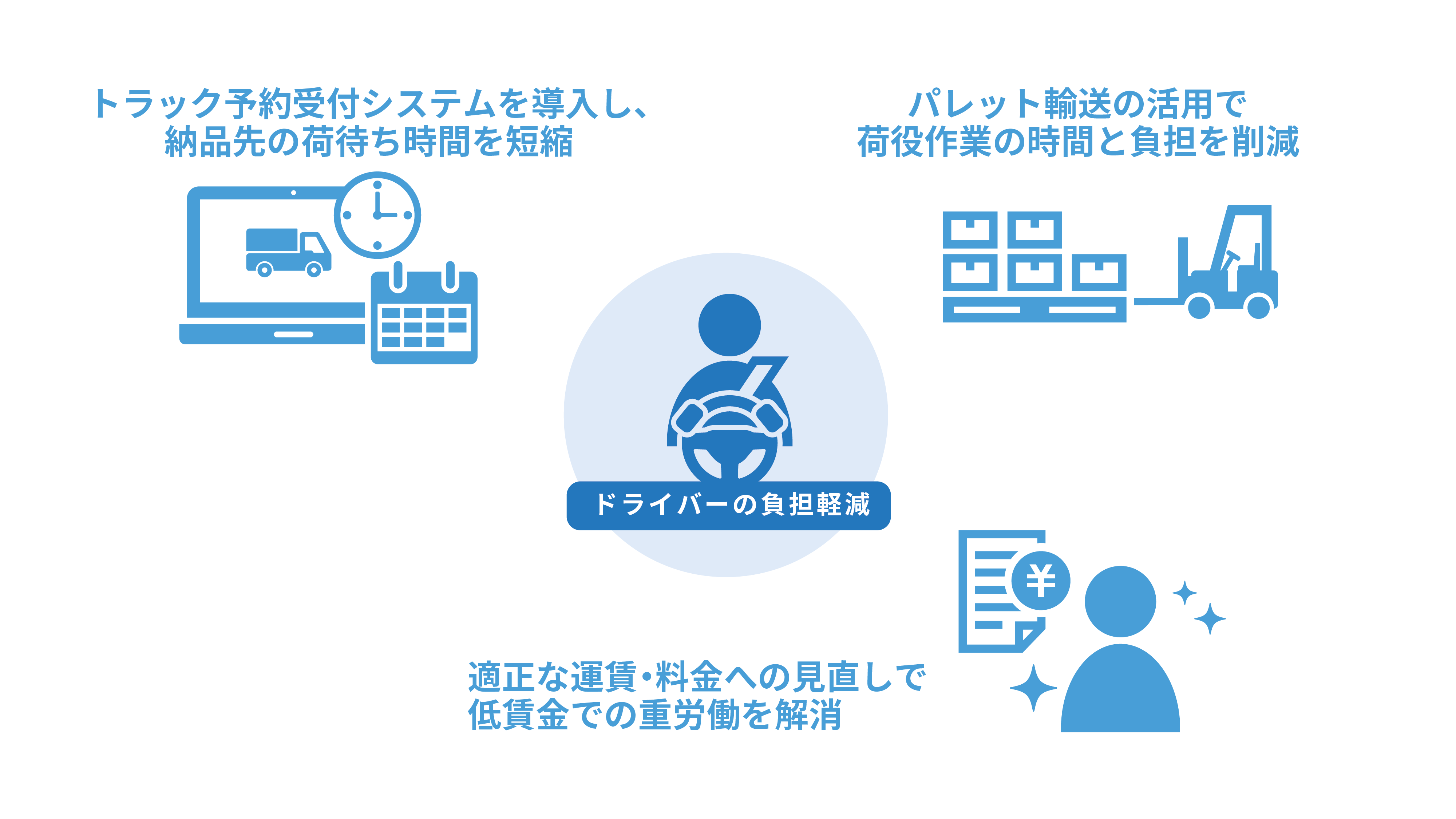

ホワイト物流の推進は、トラックドライバーの負担軽減に直結します。トラック予約受付システムを導入することで、納品先での荷待ち時間を短縮し、無駄な拘束時間を削減できるためです。その結果、ドライバーの労働時間の適正化が進み、効率的な業務遂行が可能になります。

また、パレット輸送の活用によって荷物の積卸し作業がスムーズになり、手作業による負担も軽減できるでしょう。特に大量の荷物を扱う現場では、作業時間の短縮とともにドライバーの負担軽減につながります。

同時に適正な運賃・料金の見直しを行うことで、長時間労働と低賃金が常態化している現状を改善し、ドライバーが安定して働ける環境を整えることが可能です。これらの施策によりドライバーの働きやすさを向上させることが、ホワイト物流の重要な目的の1つとなっています。

二酸化炭素の排出量削減

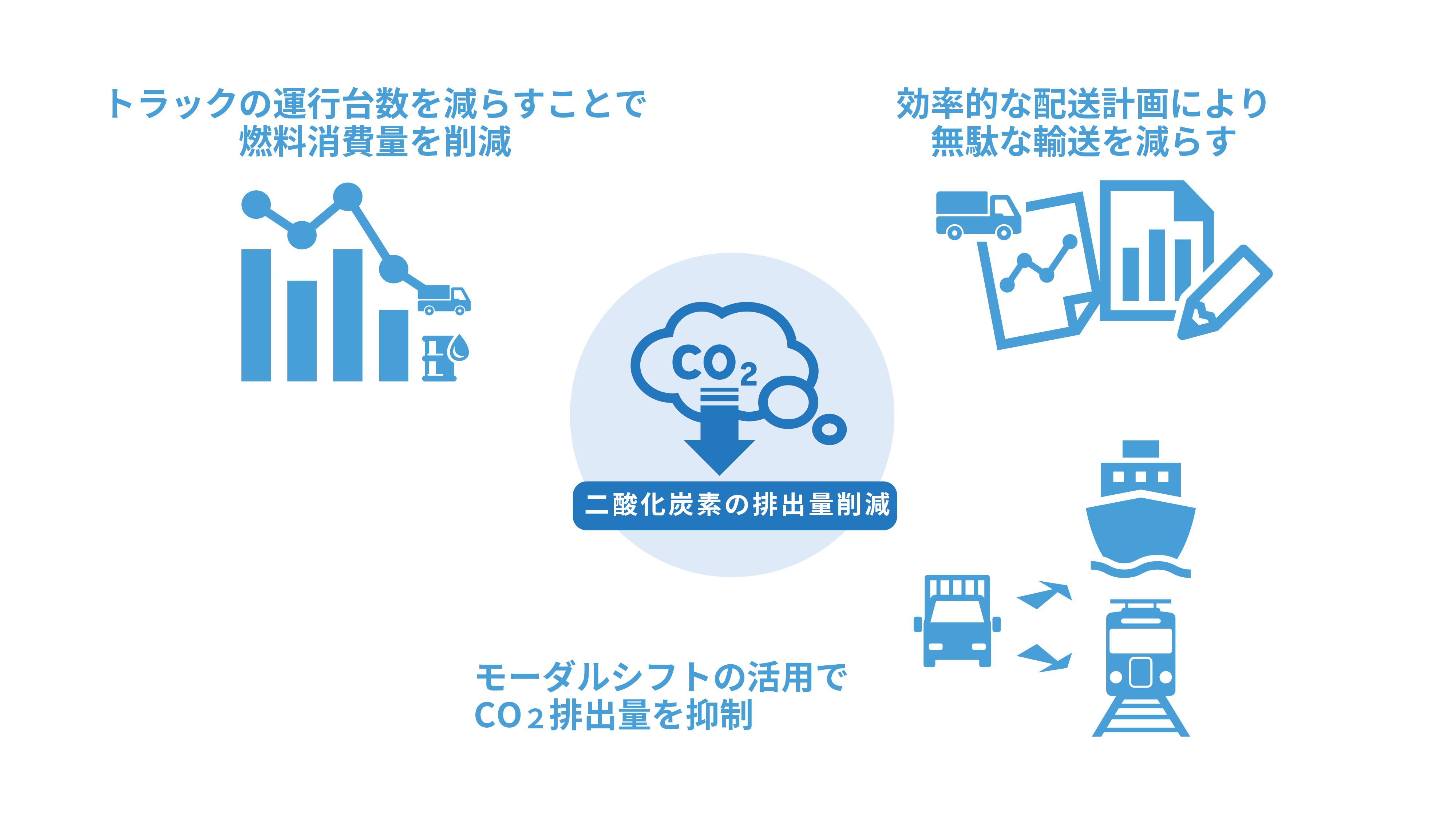

効率的な配送計画を導入することで、無駄な運行を減らしトラックの燃料消費を最適化できます。これにより、運行台数の削減が実現し、CO2の排出量を抑えることが可能になります。

さらに、モーダルシフトの活用も効果的です。従来トラック輸送に依存していた貨物を鉄道や船舶へ移行することで、長距離輸送時のCO2排出量を削減できます。鉄道や船舶はトラックよりも一度に多くの貨物を運べるため、輸送効率が向上し環境負荷の低減につながるでしょう。

社会的責任の遂行

ホワイト物流の推進は、企業が持続可能な社会の実現に貢献する手段の1つです。物流の効率化を図ることで気候変動対策やドライバーの労働環境改善に寄与し、企業の社会的責任(CSR)を果たせます。

また、自主行動宣言を提出してホワイト物流推進運動に賛同することで、国土交通省の公表リストに企業名が掲載され、社会的信頼度が向上します。SDGs(持続可能な開発目標)とも密接に関連した環境負荷の低減や労働環境の整備を進めることは、企業ブランドの向上にもつながるでしょう。

ホワイト物流の取り組みは、企業のイメージアップや優秀な人材の確保にも貢献し、持続可能な成長を実現するための重要な施策となっています。

4.【3STEP】ホワイト物流への参加方法

ホワイト物流へ参加するためには、以下の3STEPを踏む必要があります。

- STEP1.「自主行動宣言」を作成する

- STEP2.推奨項目について検討する

- STEP3.事務局に提出

ここでは、上記の3STEPについて解説します。

STEP1.「自主行動宣言」を作成する

ホワイト物流推進運動に参加するには、まず「自主行動宣言」の必須項目に賛同し、提出する必要があります。自主行動宣言とは、企業が持続可能な物流環境の実現を目指すための具体的な行動計画です。

必須項目の概要は以下のとおりです。

必須項目 | 内容 |

|---|---|

取組方針 | 持続的な物流の確保と働き方改革を目指す |

法令遵守への配慮 | 労働関係法令などの遵守を徹底 |

契約内容の明確化・遵守 | 契約内容の明確化を目指しつつ、関係各所からの協力を得て遵守に努める |

STEP2.推奨項目について検討する

必須項目以外に、A~Fのカテゴリに分けられた推奨項目から、自社で取り組めそうなものを選びます。以下に、荷主企業が取り組めると想定される推奨項目を紹介します。

カテゴリ | 項目例 |

|---|---|

A. 運送内容の見直し | 物流の改善提案と協力、予約受付システムの導入など |

B.運送契約の方法 | 運送契約の書面化の推進、運賃と料金の別建て契約など |

C.運送契約の相手方の選定 | 契約の相手方を選定する際の法令遵守状況の考慮、働き方改革に取り組む物流事業者の活用 |

D.安全の確保 | 荷役作業時の安全対策、異常気象時等の運行の中止・中断等 |

E.その他 | 宅配便の再配達の削減への協力、協力引越時期の分散への協力他 |

F.独自の取組 | 独自の取組 |

STEP3.事務局に提出

ホワイト物流の公式サイトから、自主行動宣言の様式をダウンロードして記入したら、規定のフォームにアップロードして提出します。記入例もダウンロード可能で、わからない部分はそれを参考にしながら作成できます。

ホワイト物流推進運動は、トラック運転者の時間外労働における上限規制が導入される2024年4月1日までの実施予定とされていましたが 、自主行動宣言の提出自体は2024年8月現在も可能です。また、2024年3月15日までに賛同した企業の情報も閲覧可能となっています。

5. ホワイト物流を実現した3つの成功事例

物流現場で発生していた諸問題に対してさまざまなアプローチを試みた結果、改善が見込め、ホワイト物流を実現できた成功例があります。

ここでは、日本各地でホワイト物流への取り組みに成功した事例を3つ紹介します。

参考:公益社団法人全日本トラック協会「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン事例集」

パレット借り入れにより作業時間を短縮:新潟県

紙袋で梱包した米製品などを販売する荷主A社は、一部の各引き取り先において、JAのパレットから自社のパレットへ積み替える作業をドライバーの手作業で行なっていました。

また、トラックが満載の際にパレットだけを運ぶトラックを走らせることになる、パレット管理の難しさからパレットを紛失するおそれがあるなど 、回送・管理に問題を抱えていました。

そこで、引き取り先のパレットを借り入れられるように要望するとともに、発泡スチロールのワンウェイパレットも利用するように変更。

パレットの借り入れを実施した結果、20分ほど荷役時間を短縮できました。ワンウェイパレットを利用した輸送では回送の手間がなくなった分、効率的に業務を進められるようになりました。

出荷時間を管理することで車両待機を抑制:京都府

鋼材加工メーカーの発荷主B社では出荷の荷造りを生産完了順に行なっており、荷造りが終わっていないために荷受けに来たトラックに待機時間が生じるケースがありました。また、トラックが周辺道路で待機して、近隣からの苦情が出ることもありました。

そこでB社は、出荷の効率化と近隣からの苦情に対処するために生産・発送工程を見直し、場合によっては先行納品で対応できるように着荷主C社にも依頼。結果的に、出荷の遅れと荷待ち時間の解消を実現でき、ドライバーの休息時間も確保できるようになりました。

中継地点の活用による労働負荷の軽減:東京都

大手食品加工会社の物流子会社として自社内輸送を行なうK社には、3日かけて運行するルートがありました。いずれの運行でも、業務間の休息時間は10時間以上確保できており、改善基準告知を遵守した内容です。

ただし、ドライバーが自宅に帰れるのが出発から3日目となっており、ワークライフバランスの観点で負担軽減策を実施する必要がありました。

負担軽減策として、これまで出発地から目的地へ直行していたルートに中継地点としてトラックステーションを追加し、荷卸し作業は別の作業員に担当させるようにしました。この中継地点を活用することで、ドライバーは出発の翌日には帰宅できるようになり、拘束時間を大幅に減少できたといった成果が得られています。

6.ホワイト物流の推進には「ハコベル トラック簿」がおすすめ

「ハコベル トラック簿」は、トラックの入出庫管理をデジタル化し、物流業務を効率化するクラウドサービスです。倉庫や工場のバース管理を最適化し、荷待ち時間や混雑の解消をサポートします。

バースの混雑解消

「ハコベル トラック簿」を活用することで、バースの混雑を解消し、スムーズな倉庫運営を実現できます。トラックの到着時間を事前に管理し、適切な時間枠を確保することができるため、長時間の荷待ちなどドライバーの負担を軽減できる仕組みです。

また、リアルタイムで入出庫の状況を把握できるため、倉庫作業の効率化にもつながります。物流業務の遅延を防ぎ、作業員の負担軽減や倉庫全体の生産性向上にも貢献します。

荷待ち時間・荷役時間の削減

「ハコベル トラック簿」の導入は、バースの混雑を解消し、トラックの荷待ち時間削減に貢献します。事前予約による入庫管理により、トラックが長時間待機することなくスムーズに荷役作業を開始できるため、ドライバーの負担軽減にもつながるでしょう。

また、収集したデータを分析することで、荷待ち時間や荷役作業の非効率なポイントを可視化し、改善策を講じることが可能です。業務の最適化を進めることで倉庫や物流センターの作業効率が向上し、ホワイト物流の推進にも貢献します。

配車管理業務の効率化

「ハコベル トラック簿」を活用することで、配車管理業務の負担を軽減できます。従来の手作業による配車調整では、ドライバーのスケジュール管理や配送ルートの最適化に多くの時間と労力がかかっていました。しかし、システムを導入することで、リアルタイムでの車両状況の把握や適切な配車調整が可能になり、業務の効率化が実現します。

さらに、最適な配車管理はトラックの待機時間を短縮し、長時間労働の改善にも貢献します。ドライバーの負担軽減とともに、ホワイト物流の推進にもつながります。

7. ホワイト物流に関するよくある質問

ホワイト物流は新しい運動・概念であるため、疑問に感じる部分もあるでしょう。そこで、ホワイト物流に関するよくある質問と回答を紹介します。

ホワイト物流の実現に障壁となりやすい課題は?

ホワイト物流の実現には、いくつかの課題があります。

まず、従業員の労働時間やトラックの走行距離などを管理するためのシステム導入が必要になり、初期投資としてシステム導入費がかかります。さらに、労働環境の改善により、人件費が増加することも避けられないでしょう。これらの費用を捻出することは、多くの企業にとってハードルとなりかねません。

また、既存の業務フローや物流ネットワークの変更も求められるため、現場からの反対意見があがることや運用上の課題が発生することも考えられます。全体の効率化を図るには、荷主企業や物流事業者との連携が不可欠であり、スムーズに進めるための調整も必要です。

こうしたコストの管理と多方面からのアプローチが、ホワイト物流の実現に向けたおもな障壁となるでしょう。

補助金・助成金はある?

ホワイト物流の推進に際して、国からの補助金・助成金はありませんが、自治体レベルでは熊本県 、鹿児島県 、鳥取県などで過去に交付された例があります。

また、ホワイト物流推進運動に賛同していると、国土交通省の「モーダルシフト等推進事業」の審査時に評価されるところもポイントです。

モーダルシフト等推進事業は、荷物を運ぶ際に発生するCO2の削減などを図る取り組みで、認可されると上限総額500万円、もしくは上限総額1,000万円の補助金を受け取れます。

関連記事▶2024年問題対策!モーダルシフトの概要やメリット、取り組み事例を解説

ホワイト物流推進運動に参加していなかったが罰則はない?

ホワイト物流推進運動に参加しなかったとしても、罰則はありません。

しかし、時間外労働の上限規制に関する猶予期間の終了にともない、2024年4月1日以降、トラックドライバーが働ける上限は年960時間となりました。 法令遵守は企業にとって当然の義務であり、特に労働環境の改善や安全対策に関する部分は重要です。

また、ホワイト物流推進運動への参加で得られる、労働環境の改善や生産性向上といったメリットを享受できないことは、企業にとっての機会損失となりかねません。

ホワイト物流推進運動への取り組みを通じて、企業は持続可能な経営を実現し、社会的責任を果たすことが期待されています。物流業界の現状を改善するためには、ホワイトな労働環境の実現が必須といえるでしょう。

8. まとめ

本記事では、ホワイト物流の基本的な定義や推進するメリット、成功事例などを紹介しました。ホワイト物流は、物流業界の生産性向上と物流の効率化、労働環境の改善をするための取り組みです。

効率的な配送業務を実現し、社会的責任を果たすためには、ホワイト物流の推進が重要です。そのためには、労働環境の改善と効率化を目指し、社会全体で取り組む ことが求められます。

ホワイト物流の実現は、企業の競争力を高め、持続的な成長を可能にする重要なステップになるでしょう。

荷主から運送会社・ドライバーまで一気通貫につなげて効率化する

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)