2024年問題における荷主の責任とは?影響を避けるための3つの対策を解説

働き方改革関連法によって、2024年4月から物流トラックドライバーの年間時間外労働の上限が960時間に制限されました。それに伴い、荷主も運賃の値上げや長距離輸送が難しくなるなどの影響を受けると予測されます。さらに、トラックドライバーの違法労働に荷主も関与していた場合、社会からの信用が大きく低下する厳しい罰則を受けるおそれもあります。

これらのリスクを避けながら物流を継続するために、荷主も2024年問題への対策を講じる責任が求められています。そこで本記事では、2024年問題における荷主の責任や対策について解説します。

この記事でわかること

- 2024年問題における荷主の責任

- 荷主ができる3つの対策

目次

1. 2024年問題における荷主の責任

2024年問題に対して、荷主は運送会社と一体となって対策を講じる必要があります。本章では、2024年問題において荷主が果たすべき責任を解説します。

ポイント1:輸送方法の見直し

2024年問題に伴い、トラックドライバーの時間外労働は960時間までに制限されました。トラックドライバー1人あたりの労働時間が短くなるため、少ないドライバーでも効率よく輸送できる方法への見直しが必要です。

ポイント2:荷待ち時間の削減

トラックドライバーが長時間労働を強いられる原因が、荷待ち時間です。1ヶ所あたりの荷待ち時間が3時間以上になるドライバーも少なくありません。しかし、荷待ち時間を「休憩」と捉えられることも多く、荷主から追加料金を支払われない実態が問題視されてきました。

トラックドライバー1人あたりの労働時間が限られることや長時間労働を防ぐためにも、荷待ち時間の削減は必須です。国のガイドラインでも、荷待ち・荷役作業等にかかる時間を合計2時間以内とすることが荷主に求められています。(※)

※出典:経済産業省,物流の適正化・生産性向上に向けた 荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

関連記事▶荷待ち時間の削減で物流業界全体の改善へ!荷主企業が取り組める効率化対策

ポイント3:荷役作業の効率化

荷待ち時間を削減するためには、荷役作業を効率化して正確かつスピーディーに行う必要があります。また、トラックドライバーに過度な負担をかけている作業がないか確認し、改善に取り組みましょう。荷役作業など附帯業務の合理化について要請があった場合は、真摯に協議に応じる姿勢が求められます。

ポイント4:納品期限の見直し

トラックドライバーの労働時間が見直されたことで、これからは長距離輸送を1人で行うことは困難になります。これまでの納品期限では、トラックドライバーの長時間労働だけではなく、納品が間に合わないなど荷主にも影響が出かねません。そのため、余裕ある納品期限へ見直す必要があります。

ポイント5:適正な運賃へ見直し(標準的運賃の導入)

1人あたりの労働時間が制限されたことによって、トラックドライバーの運送力が低下します。結果、荷物を運んで欲しい荷主の需要と、運送会社の供給のバランスが崩れ、運賃の値上げが発生するでしょう。条件によっては運送会社から契約を断られる可能性もあります。そのため、適正な運賃への見直しも荷主の果たすべき責任です。

そこで「標準的運賃」の積極的な活用が求められます。国土交通省は、運送会社が適正な利益を確保することとドライバーの労働環境改善を目的に、標準的運賃を策定しました。標準的運賃とは、燃料費や人件費などを考慮し、運送会社が適正な利益を確保できる水準を設定したものです。2024年問題が顕在化するなか、この標準的運賃に基づいた価格交渉が求められます。

具体的には、以下のような運賃水準などの引き上げ幅を提示しています。

- 平均約8%の運賃引き上げ

- 運賃表の算定根拠となる原価のうち、燃料費を120円に変更し、燃料サーチャージも120円を基準価格に設定

- 荷待ち・荷役の時間が合計2時間を超えた場合は割増率5割を加算する

上記を参考に、適正な運賃への見直しを検討しましょう。

関連記事▶標準的運賃とは?定義や改正のポイント、運賃の計算方法まで詳しく解説

ポイント6:長時間労働の見直し

荷待ち時間の長さや長距離運送などが原因で、トラックドライバーは長時間労働を強いられています。トラックドライバーを守り、人員の離職や運送会社との契約打ち切りを避けるためにも、長時間労働の見直しが必須です。ドライバーが少しでも働きやすくなる環境づくりのために、運賃アップや荷役作業の効率化など、荷主も運送会社へ協力する責任があります。

ポイント7:トラックドライバーへの協力

トラックドライバーの労働環境改善のために、荷主の協力が欠かせません。国は2023年7月から、トラックGメンによる悪質な荷主・元請事業者などへの是正指導を行っています。

トラックGメンとは、トラック運送における不適正な取引の監視を強化するために、国土交通省が創設した専門部隊のことです。違反原因行為の疑いのある荷主や元請事業者への「働きかけ」「要請」「勧告・公表」を行い、改善に向けた計画策定を指導しています。(※)

以下のようなケースで、トラックGメンから違反行為と指摘を受ける場合があります。

- 長時間の荷待ち

- 契約にない附帯作業(手作業での積込作業、ラベル貼り、検品)

- 運賃・料金の不正な据置き(燃料サーチャージや運賃の価格交渉に応じない)

- 無理な運送依頼(無理な配送時間の指定)

- 過積載運送の指示・容認

- 異常気象時の運送依頼

国土交通省の調査によると、令和6年6月30日現在、荷主による違反原因行為の割合は、長時間の荷待ちが53.3%と過半数を占めています。荷主としても、荷役作業の効率化を図るなどトラックドライバーに協力する責任があります。

※出典:国土交通省,「トラックGメン」について

国土交通省,「トラックGメン」とは…

関連記事▶トラックGメンとは?取り締まり内容や企業がとるべき対策を紹介

ポイント8:附帯作業の適正化

トラックドライバーが本来の輸送業務以外に強いられている「附帯作業」の削減・適正化が求められています。附帯作業とは、例えば荷物の積卸し、ラベル貼りや検品作業、荷主倉庫内での仕分け作業などです。附帯作業が問題視される理由は以下のとおりです。

ドライバーの拘束時間が長くなる

附帯作業が増えることで、ドライバーの労働時間が圧迫され、輸送効率が低下します。

契約外の業務負担が発生する

附帯作業が標準業務として扱われると、追加料金が発生しないままドライバーの負担が増えてしまいます。

トラック・物流Gメンの監視強化

国土交通省のトラック・物流Gメンが荷主の附帯作業の強要を厳しく監視しており、悪質なケースでは勧告・公表されるかもしれません。

荷主は「契約にない業務をドライバーに求めていないか?」を見直し、附帯作業の削減を進める責任があります。

関連記事▶物流業界における附帯作業とは?課題や政府の取り組みを詳しく解説

ポイント9:商慣行の是正と物流管理統括者の選定

従来の物流業界では、荷主企業が優位な立場を利用し、運送会社に対して契約外の荷役作業や費用負担を強いる不公正な商慣行が問題視されてきました。こうした状況を改善し、物流業界全体の持続可能性を確保するために、国の物流ガイドラインでは荷主に対して商慣行の是正を求めています。

その具体策の1つが物流管理統括者の選定です。物流管理統括者とは、荷主企業の物流部門や関連部署を統括し、物流の適正化や生産性向上を図る責任者です。2025年5月施行の流通業務総合効率化法では、特定事業者に指定された荷主企業に対し、この物流管理統括者の選任が義務化されました。今後、物流管理統括者は、荷待ち時間削減などの課題に対し中長期計画を作成し改善を推進すると予想されます。

また、運送会社から改善提案や要請を受けた場合、荷主は真摯に協議に応じ、適切な対応を取る責任があります。さらに、責任範囲の明確化も重要です。契約外の業務や荷役作業が発生した場合は、その責任の所在を明確にし、適正な対価を運送会社に支払うことが求められます。

※参考:国土交通省,流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律

※参考:国土交通省,物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

関連記事▶物流のガイドラインとは?荷主が知るべきポイントを解説

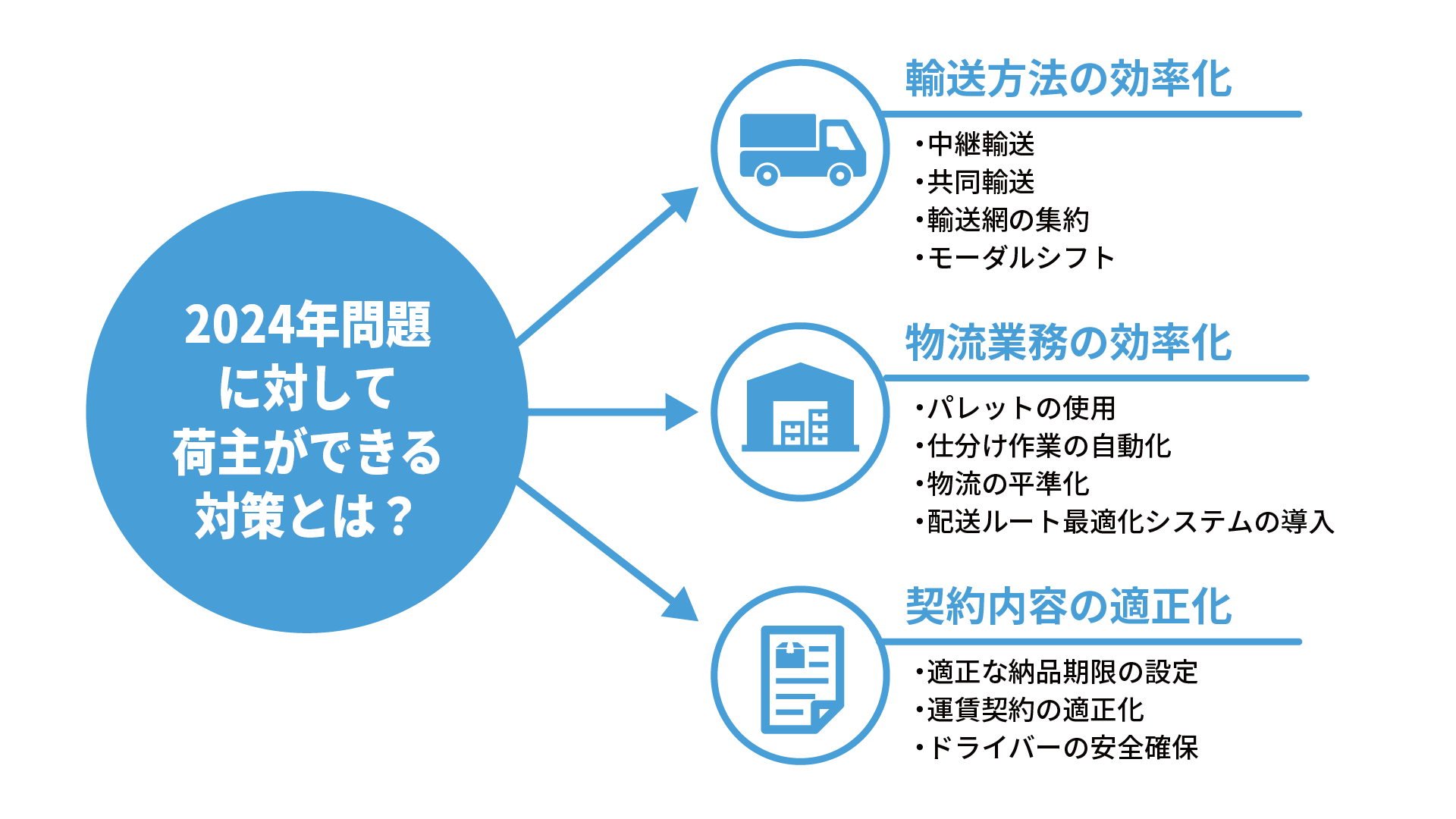

2. 2024年問題に関して荷主ができる3つの対策

2024年問題に関して荷主ができる対策は以下の3つです。

責任 | 対策 |

|---|---|

輸送方法の見直し | 輸送方法の効率化 ・共同配送 ・輸送網の集約 ・中継輸送 ・モルダーシフト |

荷待ち時間の削減・荷役作業の効率化 | 物流業務の効率化 ・パレットの使用 ・仕分け作業の自動化 ・物流量の平準化 ・配送ルート最適化システムの導入 |

長時間労働・納品期限・運賃の見直し | 契約内容の適正化 ・適正な納品期限の設定 ・運賃契約の適正化 ・ドライバーの安全確保 |

それぞれ、詳しく解説します。

対策1:輸送方法の効率化

働き方改革関連法によって1人あたりの労働時間が短くなるため、長距離輸送が難しくなります。限られた労働時間内で多くの荷物を運ぶために、輸送方法の効率化が必須です。

輸送方法の効率化には、以下のような方法があります。

共同配送

異なる企業が同じエリアへの配送をまとめ、1台のトラックで複数社の荷物を運ぶことで積載効率を向上させる手法です。これにより、トラックの台数削減、輸送コストの低減、環境負荷の軽減が可能となります。特に、地方の配送網において、トラック不足や運賃上昇の対策として注目されています。

関連記事▶共同輸送が変える物流の未来!メリットや事例を詳しく解説

輸送網の集約

荷主が物流拠点を適切に配置し、無駄な輸送を削減することで輸送の効率を最大化する方法です。例えば複数の倉庫を統合し、配送ルートを最適化することで、空車走行を減らす効果が期待できるでしょう。

中継輸送

長距離輸送の途中でドライバーが交代する方式です。長時間労働を防ぎながら迅速な配送を維持できます。また、トラックの稼働率を上げることで、運送会社の収益向上にもつながるでしょう。

モーダルシフト

トラック輸送のみに依存せず、鉄道や海運を組み合わせることで長距離輸送の負担を軽減する取り組みです。特に大量輸送が可能な鉄道・船舶の活用は、CO2排出量の削減や燃料コストの抑制実現に寄与します。

上記の方法を取り入れて、輸送方法の効率化に努めましょう。

関連記事▶2024年問題対策!モーダルシフトの概要やメリット、取り組み事例を解説

対策2:物流業務の効率化

荷待ちは、トラックドライバーが長時間労働を強いられる大きな原因です。法改正によって1人あたりの労働時間が短くなるため、短い時間・少ない人数で効率的に物流業務を進める必要があります。

物流業務の効率化には、以下のような方法があります。

パレットの使用

パレットを活用することによりフォークリフトでの作業が可能となり、荷役作業の負担軽減、効率化につながります。

仕分け作業の自動化

ソーターなどを導入し倉庫内作業を効率化し、トラックの積み込み時間を短縮することは、荷待ち時間の削減につながるでしょう。

関連記事▶ソーターで物流効率化!仕組みや種類、導入メリット、注意点を詳しく解説

物流量の平準化

特定の曜日や時間帯に荷物が集中しないよう調整し、トラックの待機時間を最小限に抑えます。

配送ルート最適化システムの導入

輸配送管理システム(TMS)などを活用し、最適な配送ルートを選定することで無駄な走行時間を削減します。同時に燃料コストの抑制や配送遅延の防止も期待できます。

関連記事▶TMSで物流を最適化|TMSの意味や役割、普及の背景を詳しく解説

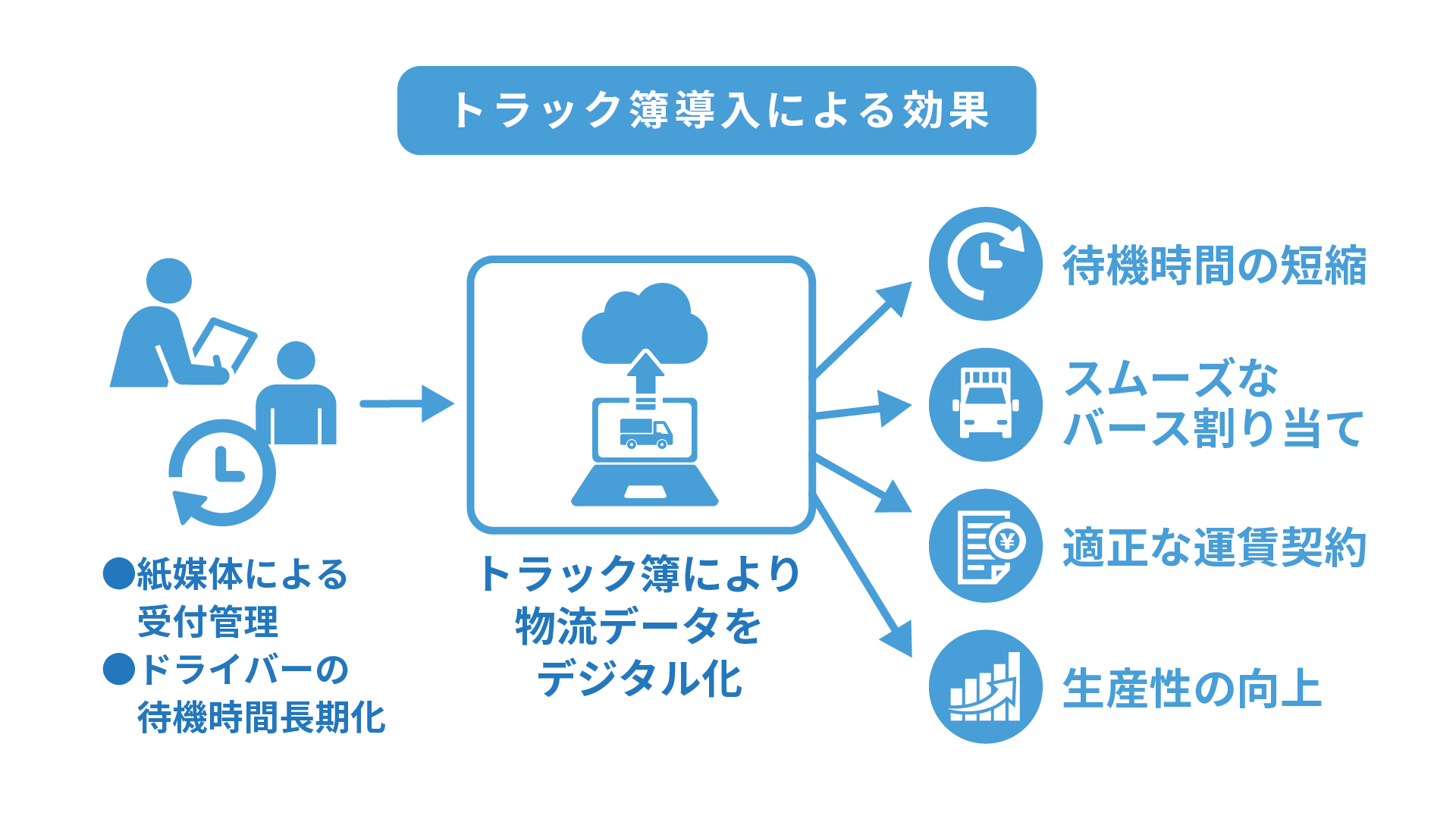

トラック予約システムの導入

トラック予約/受付システムは、トラックの到着時間を予想し、適切に分散させることでバースの混雑解消、ドライバーの荷待ち時間短縮を実現します。

例えば、トラック予約/受付システム「ハコベル トラック簿」を活用することにより、荷待ち時間の削減や業務効率化につながった事例があります。

関連記事▶トラック予約システムとは|メリットや実際の導入事例を紹介

上記のように物流業務を効率化して、トラックドライバーの労働時間削減に努めましょう。

対策3:契約内容の適正化

働き方改革関連法によって、これまでどおりの配送時間や金額での契約継続は困難になります。そのため、配送時間や金額などの契約内容を適正に見直す必要があります。

適正化が必要な契約内容は、以下のとおりです。

適正な納品期限の設定

従来の「翌日納品」「深夜・早朝の納品指定」などの厳しい納期設定は、ドライバーの過度な負担につながります。例えば納品期限を緩和し、日中の配送を基本とすると、ドライバーの長時間労働を抑制し、より安定した運行が可能になるでしょう。

運賃契約の適正化

例えば待機時間が発生した場合の追加料金設定や、燃料価格の変動に応じた調整条項を盛り込むことで、運送会社の負担を軽減し、適正な価格での契約を維持できるでしょう。第3章の事例のように、データを活用して公平な運賃交渉を行うことも重要です。

ドライバーの安全確保

長時間労働を防ぎ、安全運行を確保するためには、無理な配送スケジュールを組まないことが重要です。例えば、台風など天候不良があった場合には無理な配送を依頼せず、運送会社より中止の要請があった場合にはそれに従うなど、荷主もドライバーの安全確保を尊重する必要があります。

上記の契約内容を見直して、トラックドライバーの働きやすい環境づくりを進めましょう。

※出典:経済産業省,物流の適正化・生産性向上に向けた 荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

3. 「ハコベル トラック簿」活用による成功事例:株式会社ワークマンの取り組み

ここでは「ハコベル トラック簿」を活用することで、荷待ち時間の削減に成功した事例を紹介します。

導入経緯

株式会社ワークマンは、急速な事業拡大に伴い、トラックドライバーの待機時間の長期化や物流停滞のリスクを抱えていました。特にトラックドライバーの待機時間が長く、午後まで荷受けが滞る状況も発生していたといいます。また、ノートを使った受付管理が非効率で、正確な待機時間データの収集も困難でした。

この状況を改善するため、ワークマンは物流のデジタル化と業務の可視化を目的に「トラック簿」を導入します。事前予約機能を活用し、待機時間を短縮することで、物流のスムーズな流れを確保することを目指しました。

導入効果

「トラック簿」導入後、トラックの受付がデジタル化され、午前中にすべての待機車両を処理できるようになりました。また、従来のノート方式ではバースの空き状況を把握できず無駄な待機が発生していましたが、システム導入により待機時間の短縮とスムーズなバース割当が可能となりました。

さらに、蓄積したデータを分析することで待機時間の要因特定や運送会社との交渉がスムーズになりました。適正な運賃維持に貢献した結果、運送会社との協力関係は強化され、Win-Winの関係構築を実現しています。また、受付業務の負担が軽減したため、物流センター全体の生産性向上にもつながりました。

この事例の注目すべきポイントは、荷主の責任を果たしている点です。待機時間の削減によりドライバーの拘束時間を短縮し、適正な運賃を維持することで公正な取引を実現しています。また、従来の価格競争に頼らず、物流の効率化と労働環境改善を同時に進めた点も重要です。最安値での契約ではなく、データを活用した適正な運賃交渉を行うことで、運送会社の経営を圧迫しない持続可能な物流体制を構築しています。

さらに、月に一度のドライバー会議を実施し、現場の声を直接ヒアリングする取り組みも続けてきました。そこで収集した課題の改善に努めることは、労働環境の向上と円滑な物流運営につながっています。

この事例から分かるように、2024年問題に対応するためには、荷主が物流の適正化に積極的に関与し、運送会社と協力することが欠かせません。

※出典:ハコベル,「相見積かけて一番安い運送会社を選ぶ」──見せかけのコスト削減策を「意味がない」と一刀両断するワークマンが、トラック予約受付システム「トラック簿」にかける期待

4.まとめ

2024年問題をうけて、トラックドライバーの長時間・低賃金労働を見直すためには、運送会社だけでなく荷主も対策を講じる責任があります。トラックドライバーの違法労働に荷主も関与していた場合、トラックGメンによる「働きかけ」「要請」「勧告・公表」が行われるため注意が必要です。輸送方法や物流業務の効率化、契約内容の適正化など、トラックドライバーが働きやすい環境づくりのために荷主も運送会社へ協力していきましょう。