荷役作業の現状と課題とは?具体的な解決策も紹介

荷役作業とは、トラックなどへの貨物の積卸しや移動、仕分け、梱包・開梱などを行う作業を指します。物流の2024年問題への対応や貨物自動車運送事業法改正の影響により、荷役作業にはさまざまな課題があると指摘されています。

本記事では、荷役作業の現状・課題に加え、解決策を詳述します。特にIT技術を活用した解決策については、最新の物流システムと具体的なサービスを紹介しながら、その効果とメリットについて説明します。企業の取り組み事例についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- 荷役作業の現状・課題

- 企業の取り組み事例

目次

- 1. 荷役作業の現状・課題

- 課題1:荷待ち時間・荷役作業時間が長い

- 課題2:荷役作業料金が不明瞭

- 課題3:運送契約にない作業を実施している

- 課題4:多重下請構造の発生

- 課題5:労働災害の発生件数増加

- 2. 荷役作業の課題に対する解決策

- IT技術の活用

- 標準運賃・附帯作業単価の制定

- 運送契約の適正化・書面化

- 直接契約の推進

- 安全対策の強化

- 3. 持続可能な物流実現に向けた荷役作業への取り組み事例

- 4. IT技術を活用した荷役作業に関する課題解決

- デジタル入退場システム導入による荷待ち時間の短縮

- 倉庫内のリアルタイムモニタリングによる作業可視化

- ロボティクスとAI活用による荷役作業の自動化

- デジタル化による柔軟な料金形態の構築

- 5. 荷役作業の課題を解決できるサービス「ハコベル トラック簿」の紹介

- バース混雑の解消

- トラック呼出しの手間削減

- 待機時間・作業時間のデジタル把握

- 初期費用ゼロ・月額利用で簡単お試し

- 6. まとめ

1. 荷役作業の現状・課題

荷役作業の現状・課題である、以下の5つについて解説します。

- 荷待ち時間・荷役作業時間が長い

- 荷役作業料金が不明瞭

- 運送契約にない作業を実施している

- 多重下請構造の発生

- 労働災害の発生件数増加

課題1:荷待ち時間・荷役作業時間が長い

荷主企業が出荷および入荷における荷待ち時間を把握していない場合が多いのが現状です。加えて荷役作業に時間がかかっており、トラックドライバーの荷待ち時間の長時間化が問題となっています。荷待ちがある運行において、平均拘束時間は荷役に1時間29分、荷待ちに1時間34分であり、トラックドライバーは合計で約3時間拘束されているというデータもあります。(※)

この問題に対して流通業務総合効率化法は物流総合効率化法へと改正され、荷主企業や運送会社に対し、荷待ち時間の短縮、荷役時間の短縮、積載率の向上など物流効率化を努力義務として課すことになりました。

※出典:国土交通省,物流2024年問題への対応,p7

課題2:荷役作業料金が不明瞭

運転者が行う荷役作業の料金が明確でないため、運送会社への対価が不適切である点も課題です。

荷主企業と運送会社間で料金を支払う者が不明確であり、料金の不透明性が問題となっています。運賃の中に荷役作業料金が暗黙的に含まれているケースが多く、運賃と料金を別建てで契約する原則が徹底されていません。

課題3:運送契約にない作業を実施している

トラックドライバーが運送契約にない作業を担うケースも多く、問題となっています。具体的には、荷役作業や製品・商品の検品、棚入れといった作業です。これらの作業は運送契約に含まれていないケースが多く、適正な対価が支払われていないケースが大半です。

課題4:多重下請構造の発生

物流業界における多重下請構造の実態が、適正な運賃・料金の支払いを妨げています。

元請事業者から案件を受注する下請事業者が、2次下請・3次下請と多くなることで、情報の伝達効率や物流効率が低下するうえ、コストが増加します。元請事業者から下請けに対する適正な対応が求められていますが、実際には徹底されていません。

運送会社の多重下請構造によって、荷主企業としては発着時間の予測がしづらくなるなどのデメリットがあります。特段の理由がない限りは運送業務が多重下請構造とならないことが求められています。

課題5:労働災害の発生件数増加

荷役作業時の労働災害が増加しており、安全対策が不十分な点も課題の1つです。

貨物運送事業の労働災害は増加傾向にあり、特に荷役作業時における労働災害は毎年1万件以上発生しています。また、陸上貨物運送事業における労働災害の65%が荷役作業時に発生しています。(※)

荷役時間、荷待ち時間やドライバーの休憩時間、道路の混雑状況を考慮せず運送時間を設定されるケースがあります。この場合、運送を時間通りに完了するため荷役作業を簡略化せざるを得ず、労働災害の発生につながります。

また、安全な作業手順の明示や安全通路の確保、足場の設置などが行われていないこともあり、労働災害の防止策が万全でないケースもあります。

※出典:陸上貨物運送事業労働災害防止協会,厚生労働省 資料4-1 陸上貨物運送事業における労働災害発生状況,p5-15

2. 荷役作業の課題に対する解決策

上記課題に対する解決策と、荷主企業として協力すべきことについて解説します。

課題 | 解決策 |

|---|---|

荷待ち時間・荷役作業時間が長い | IT技術の活用 |

荷役作業料金が不明瞭 | 運送契約の適正化・書面化 |

運送契約にない作業を実施している | 標準運賃・附帯作業単価の制定 |

多重下請構造の発生 | 直接契約の推進 |

労働災害の発生件数増加 | 安全対策の強化 |

IT技術の活用

政府の定めたガイドラインにおいて、荷主企業は、荷待ち・荷役作業等にかかる時間を計2時間以内とすることを求められています(※)。荷主企業としても長時間の荷待ちや運転以外の荷役作業の短縮に協力する姿勢が重要です。

荷役作業の短縮にはIT技術の活用も検討すべきでしょう。具体的には、トラックの到着時間や荷役作業にかかる時間を見える化するバース予約システムや、トラックの予約受付システムの導入などが挙げられます。

※出典:経済産業省,物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・運送事業者の取組に関するガイドライン

標準運賃・附帯作業単価の制定

荷役作業に関する料金を明確にするためには、まずは作業量に応じた料金を設定することが重要です。例えば「荷降ろし1tあたりの料金」や「1箱あたりの検品作業の料金」など、荷役作業として発生する作業の種類を洗い出し、それぞれの作業量に応じた料金を設定します。

さらに標準の運賃に含まれる附帯作業量を規定しておくことで、過剰な荷役作業の発生を抑止するとともに、適正な報酬体系を構築することができるでしょう。

関連記事▶物流業界における附帯作業とは?課題や政府の取り組みを詳しく解説

運送契約の適正化・書面化

運送契約を書面化し、荷役作業料金やトラックドライバーが行う作業を明確に定めることが必要です。運賃と荷役作業料金を別建てで契約し、適正な料金を支払うことで不透明な費用の発生を防げます。契約書には具体的な荷役作業の内容や時間を記載し、双方の認識を一致させることも重要です。

政府のガイドラインにおいて荷主企業は、運送契約にない荷役作業をさせないことや荷役作業などにかかる適正な料金を運送会社に支払うことを求められています。運送契約を締結する場合には、運送の対価である運賃と、運送以外の役務などの対価である料金を別で契約しなければなりません。

関連記事▶標準的運賃とは?定義や改正のポイント、運賃の計算方法まで詳しく解説

直接契約の推進

荷主企業と運送会社間での直接契約を推進し、多重下請構造を防ぐことも重要です。直接契約によって中間マージンを削減し、適正な運賃・料金の収受を実現できます。

また、直接契約により、コミュニケーションの効率化と信頼関係の強化が可能です。

さらに、支払う料金が明確となり、多重下請構造における料金明細のブラックボックス化を防ぐことができます。

安全対策の強化

荷役作業時の安全対策を強化し、労働災害の防止を図ることが求められます。例えば安全な作業手順の明示や安全通路の確保、足場の設置、安全教育の実施などが必要です。作業手順を明確化することで、荷役作業者が誤った作業をすることを防ぎ、労働災害の防止につながります。

荷役作業を行う場所では、荷役作業用のフォークリフトやクレーンなどを使用するうえで必要な広さの確保や照度の改善などについて、可能な範囲で実施することが求められます。また、荷役作業者が横転しないよう、床や地面の凹凸や傾斜をできるだけなくすことも必要です。

安全教育を実施することで、荷役作業者全員に安全対策の必要性や方針を周知し、意識を高めることも求められています。

関連記事▶2024年問題における荷主の責任とは?影響を避けるための3つの対策を解説

3. 持続可能な物流実現に向けた荷役作業への取り組み事例

「FOOD展2023」の一環として開催されたセミナーにて「持続可能な物流の構築に向けて」というテーマでディスカッションが行われ、各社の取り組みが紹介されました。

特に三菱食品株式会社は、荷待ち・荷役作業時間の削減に向けた取り組みのガイドラインを策定した事例で注目を集めました。まず荷待ち時間に関しては発生要因や定義の明確化を行いました。また荷役作業に関して、これまでグレーゾーンだったドライバーの業務範囲を明確化しています。今後は、このガイドラインの周知徹底や関係事業者へ水平展開したい意向を示しています。

※参考:カーゴニュース,加工食品製配販、持続可能な物流実現へ3層が連携強化

4. IT技術を活用した荷役作業に関する課題解決

荷役作業における課題については、IT技術を活用した解決策が多く提供されています。ここでは、IT技術やツールなどによる具体的な解決策と期待できる効果について解説します。

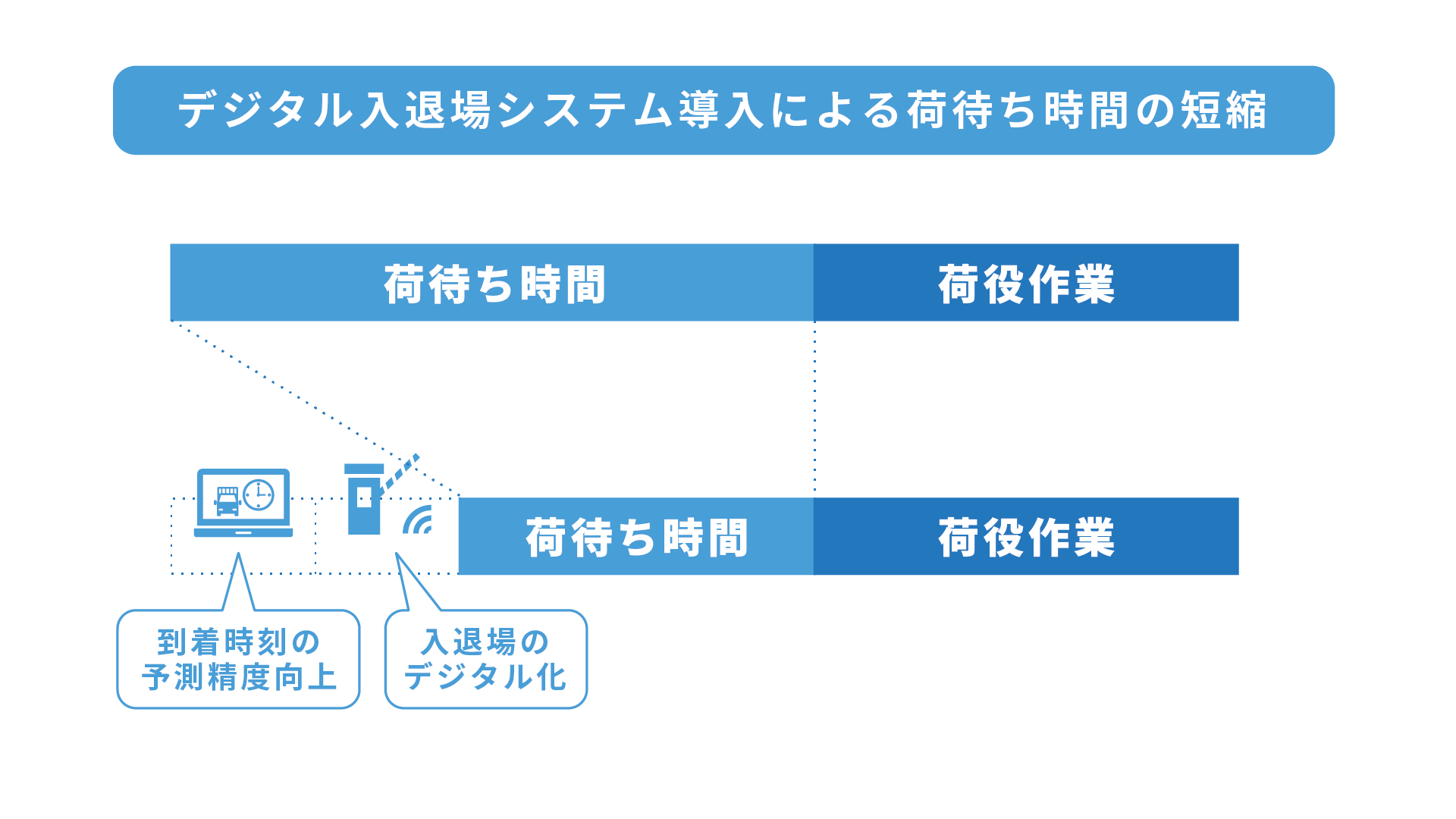

デジタル入退場システム導入による荷待ち時間の短縮

荷役作業には、荷物の待機時間も含まれます。そのため、待機時間を減らしてタイムリーに無駄なく荷役作業をこなすことができれば、作業員の拘束時間や負荷の削減につながることが期待できます。

例えば、トラックの位置情報やルート情報をリアルタイムに把握して到着時刻を正確に予測し、物流拠点の入退場をデジタル化することでスムーズに荷待ち場所まで誘導することでリードタイム短縮につながった事例が報告されています。

関連記事▶荷待ち時間の削減で物流業界全体の改善へ!荷主企業が取り組める効率化対策

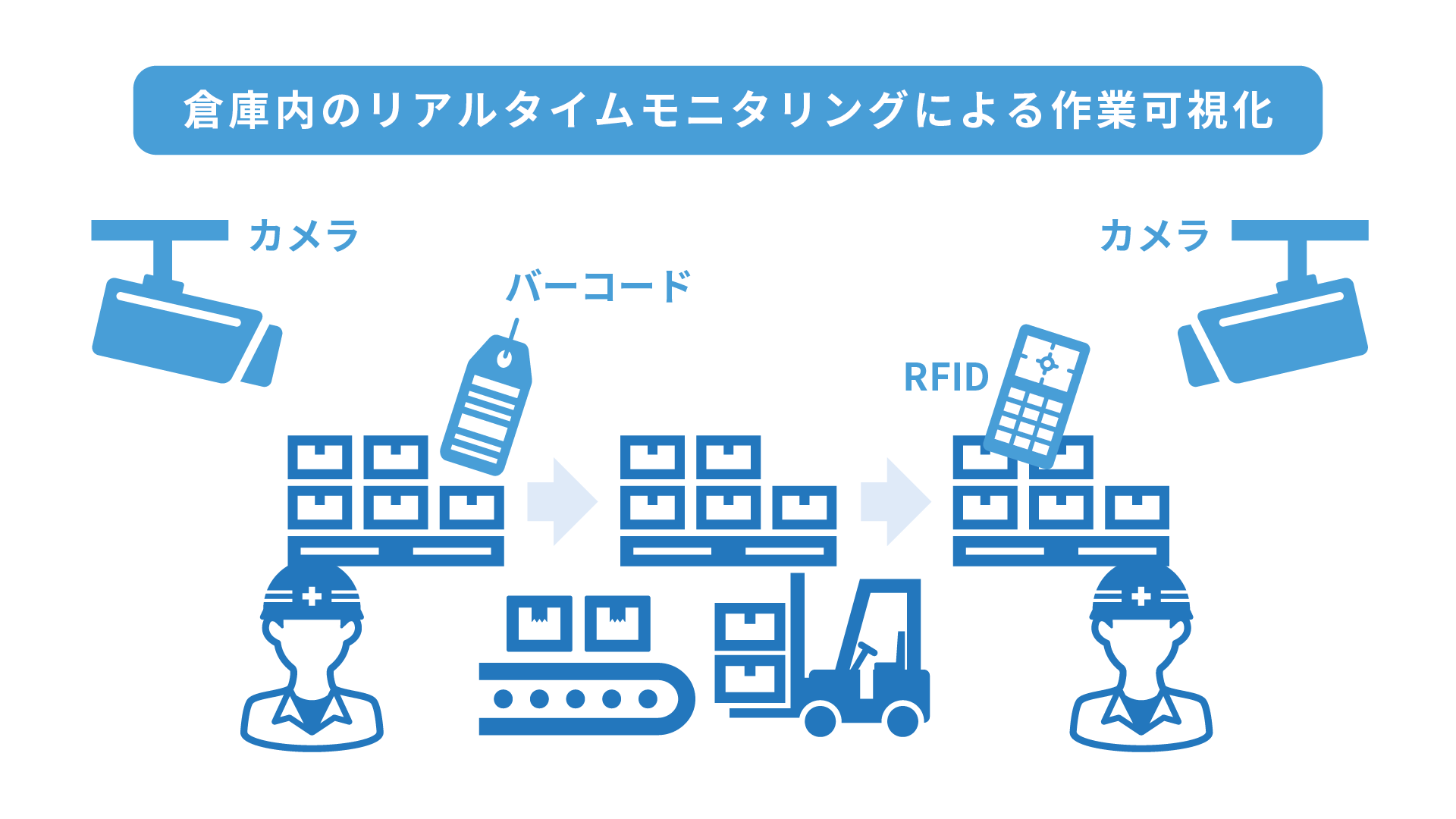

倉庫内のリアルタイムモニタリングによる作業可視化

荷役作業の多くは倉庫内で行われ、「どの作業を・どの順番で・どのような手順で」実施しているか明確になっていないことも多くあります。また、各作業に要する時間や労力も不明確で把握できていないことから、作業の標準化や見積りが難しいといった課題もあります。

こういった課題に対しては、倉庫内の状況のリアルタイムモニタリングが効果的です。倉庫にカメラを設置してAIなどを活用し、荷物や人の動きを分析したり、荷物に取り付けたバーコードやRFIDなどのタグ情報を読み込むことで荷物の場所や進捗状況を可視化したりすることが可能です。その結果、作業の改善や短縮につなげることが期待できます。

ロボティクスとAI活用による荷役作業の自動化

荷役作業は体を使った物理的な作業が多いため、作業時間は長く、体への負担は大きくなりがちです。一方で、同じ作業の繰り返しは機械による代替が期待できる分野でもあります。

例えば、最新の自動ロボット技術(ロボティクス)とAIを組み合わせることで、荷物の運搬や保管・ピッキングなど、これまで人間が行っていた物理作業を自動化する技術が挙げられます。AIによる適切な指示とロボティクスによる機械化・自動化によって、作業時間の短縮だけでなく人間の作業負荷も大きく低減することができます。

また、近年では、自律走行型ロボット(AGVやAMR)を活用することで、倉庫内の作業効率が向上しています。これらのロボットは倉庫内の環境をリアルタイムで認識し、人や障害物を避けながら最適なルートで荷物を運搬することが可能です。加えて、AIを活用したピッキングロボットは、荷物の形状や重さを自動認識し適切な方法で荷物を取り扱うことができるため、作業のミスを減らし、精度を向上させることができます。これにより、物流業界全体の省人化と生産性向上が期待されています。

関連記事▶自動倉庫の5つのメリットとは?3つの成功事例を紹介

デジタル化による柔軟な料金形態の構築

荷役作業の料金負担(荷主・運送会社のどちらが負担するのか)・作業単価など、契約に関する問題への解決策にもIT技術を活用することができます。

例えば荷役作業の作業量をデジタルに測定・管理し、請求・支払データと連動させることで、自動的に適正な料金で作業を依頼・実施することができるようになります。

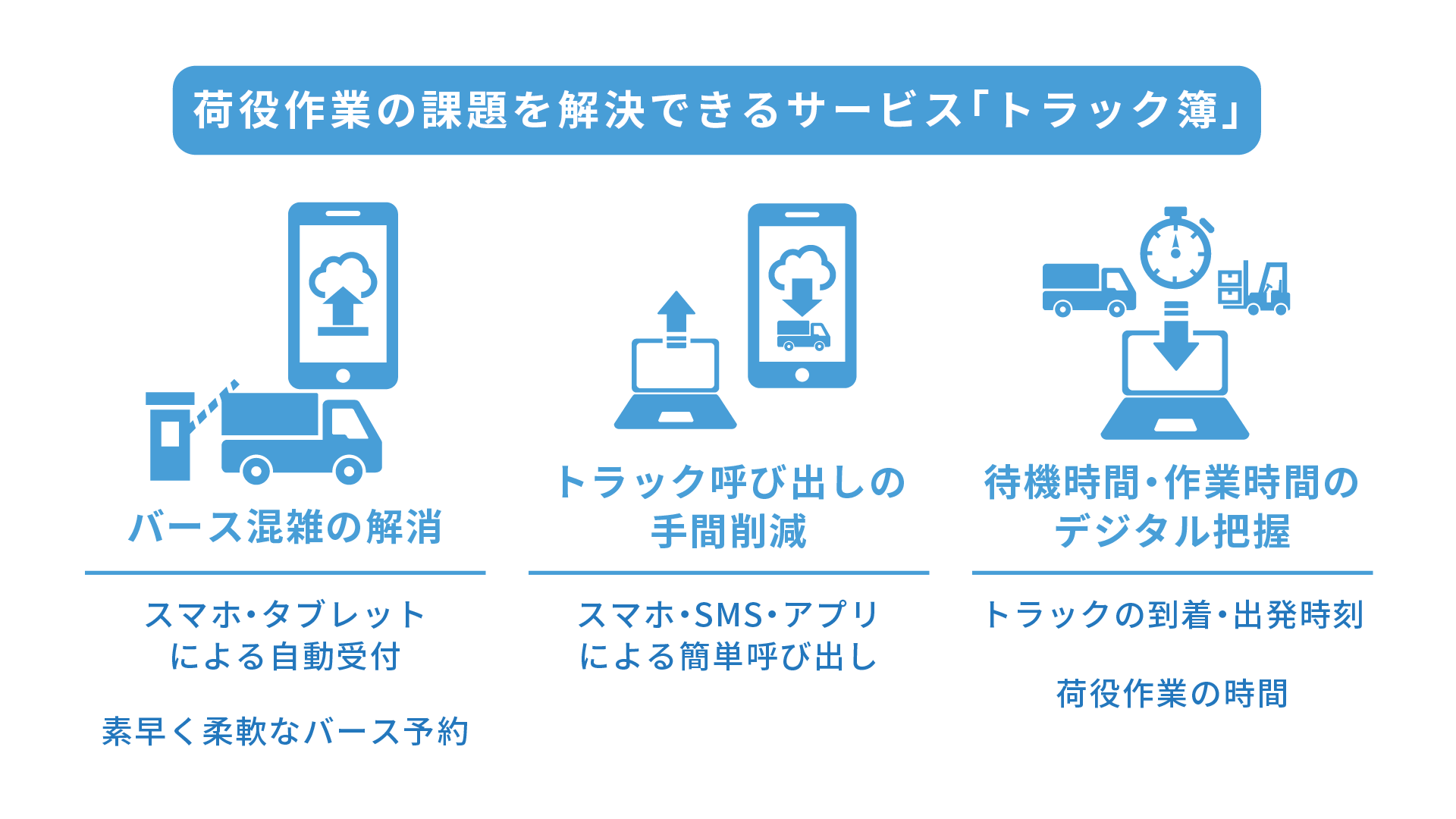

5. 荷役作業の課題を解決できるサービス「ハコベル トラック簿」の紹介

ハコベルでは、荷役作業の荷待ち時間を短縮できるサービスを提供しています。「ハコベル トラック簿」を利用することで、ここまで述べてきたような荷役作業の課題をどのように解決できるか解説します。

バース混雑の解消

「トラック簿」は倉庫・物流拠点のバース混雑の解消に最適なサービスであることが最大の特徴です。

ドライバーが倉庫入口で入場受付をすると、倉庫担当者はタブレットなどを使って素早く空いているバースに割当・誘導することができます。これによって車両がバースに到着するまでの時間を短縮することができ、素早く無駄なく荷役作業に着手することができるようになります。

さらに、バースの稼働状況をリアルタイムで可視化できるため、突発的なトラブルにも柔軟に対応可能です。例えば前のトラックの作業が予定より長引いた場合でも、他の空いているバースへスムーズに誘導することができます。また、バースの利用状況のデータを蓄積・分析することで、ピーク時間帯の傾向を把握し、適切な人員配置や予約枠の調整など、さらなる業務効率化につなげることも可能です。

トラック呼出しの手間削減

「トラック簿」の呼出し機能を使うと、出荷の準備が整ったり急な配送が入ったりした場合に、簡単な操作ですぐにトラックを呼出すことができ、倉庫内の作業員の待ち時間を削減することができます。

これまでは、電話などのアナログな方法での呼出しで手間も時間もかかっていた作業が、ボタン1つでメール・SMS・アプリなどで通知できるようになり、手間も時間も大きく削減することができます。

待機時間・作業時間のデジタル把握

「トラック簿」では、トラックの到着・出発時刻や荷役作業にかかった時間など、荷役作業に関連するデータをデジタルで記録・把握できるため、問題のある作業・工程を分析し、作業時間や手順の改善を簡単に進めることができます。

過去の荷役作業の所要時間も容易に把握できるため、今後の作業の見積りや計画の精度を大きく向上させることができ、無駄のない業務遂行が可能になります。

さらに、待機時間の長いトラックを特定し、その原因を分析することで無駄な待機時間の削減にもつなげられます。例えば特定の時間帯にバースの利用が集中している場合は、予約枠の調整を行うことで均等なバース利用が可能になります。これにより、ドライバーの負担軽減や労働環境の改善にも貢献し、企業全体の物流コスト削減に寄与します。

初期費用ゼロ・月額利用で簡単お試し

ハコベルの「トラック簿」は初期費用無料で、月額料金のみで利用が可能です。そのため、お試し導入によって荷役作業の課題がどれだけ解決できるのか、効果を手軽に実感することができます。

サポート体制や導入支援なども充実しているため、まずは気軽に担当者にご相談ください。

※参考:ハコベル株式会社,ハコベル トラック簿

6. まとめ

荷役作業には、荷待ち時間や荷役作業が長いことや運送契約に記載されていないこと、作業料金が不明瞭であることなどの課題があります。また、多重下請構造が発生していることや労働災害の発生件数が増加していることも大きな問題です。

上記のような荷役作業における課題解決には、IT技術の活用や運送契約の適正化・書面化、直接契約の推進、安全対策の強化などが求められます。特にIT技術の活用は、荷役作業のみならず、企業における多くの課題解決の糸口となるでしょう。

IT技術の活用は、これまでアナログだった作業をデジタル化し、作業のスピードアップと効率化を実現するためのカギとなります。また、ロボティクスと組み合わせることで、荷役作業自体の自動化も可能となるでしょう。

本記事の内容が、荷役作業における課題解決の参考となれば幸いです。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)