【セミナーレポート】物流の生産性向上とドライバーの安全運行をDX・SXで実現! ロジスティードの安全運行管理ソリューション「SSCV-Safety」

エルテックラボ代表の物流ジャーナリスト 菊田一郎氏をホストに毎月お届けしているハコベルウェビナー。2025年5月は、ロジスティード株式会社営業開発本部 国内戦略営業部 部長の南雲秀明氏をお迎えし、独自開発の安全運行管理ソリューション「SSCV-Safety(Smart & Safety Connected Vehicle)」により事故件数71%削減を達成した同社の取り組みをご紹介いただきました。

この記事でわかること

- 日本における物流の問題点と生産性をあげるために大切なこと

- 運行の安全性向上や事故の未然防止の重要性

- 安全運行管理ソリューション「SSCV-Safety」開発の経緯と成果

目次

ロジスティード株式会社

営業開発本部 国内戦略営業部 部長

南雲 秀明 氏

1986年 株式会社日立物流(現ロジスティード株式会社)入社。2012年 首都圏第一営業本部 京浜営業部 部長。精密機器、アパレル、食品、雑貨等、3PL運営を担当。2019年 営業開発本部 デジタルビジネス開発部 担当部長。「DX」関連の新規サービス企画・開発を担当。2020年 輸送事業強化本部 SSCV強化グループ グループ長。新事業として輸送デジタルPFの開発・販売を担当。2022年 DX戦略本部 部長。「輸送DX」全般を担当。2024年より現職。

エルテックラボ L-Tech Lab

菊田 一郎 氏

1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年間勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体役員等を兼務歴任。この間、国内・欧米・アジアの物流現場・企業取材は約1,000件、講演・寄稿など外部発信多数。

2020年6月に独立し現職。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化/DX、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスし、著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。17年6月より株式会社大田花き 社外取締役、20年6月より23年5月まで株式会社日本海事新聞社顧問、20年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル㈱顧問。著書に「先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える」(白桃書房、共著)、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

働く人に選ばれる「ホワイト物流」には、安全への取り組みも必須

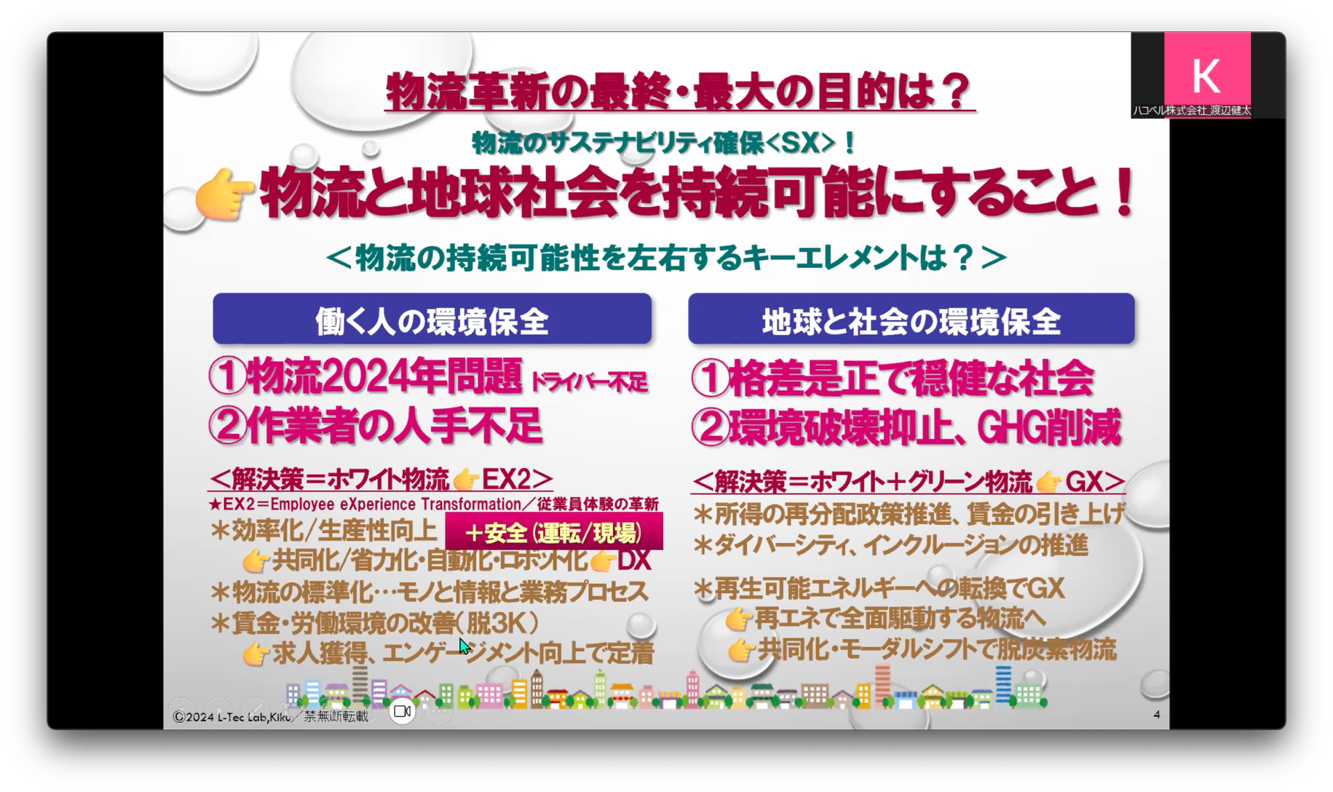

セミナー冒頭、菊田氏は「物流の持続可能化とトラックの安全運行」と題し、持続可能な物流のためにドライバーおよび現場作業者の安全を確保することの重要性を訴求しました。

菊田氏はこれまでも、物流改革の目的は物流を持続可能にすることであり、その実現には「働く人の環境保全」「地球と社会の環境保全」が鍵であると繰り返し主張してきました。その対策の一つが、自動化・省力化・効率化などによる物流の“ホワイト化”です。菊田氏は今回、「ここに、運転の安全・現場の安全も含めなくてはならない」と強調しました。

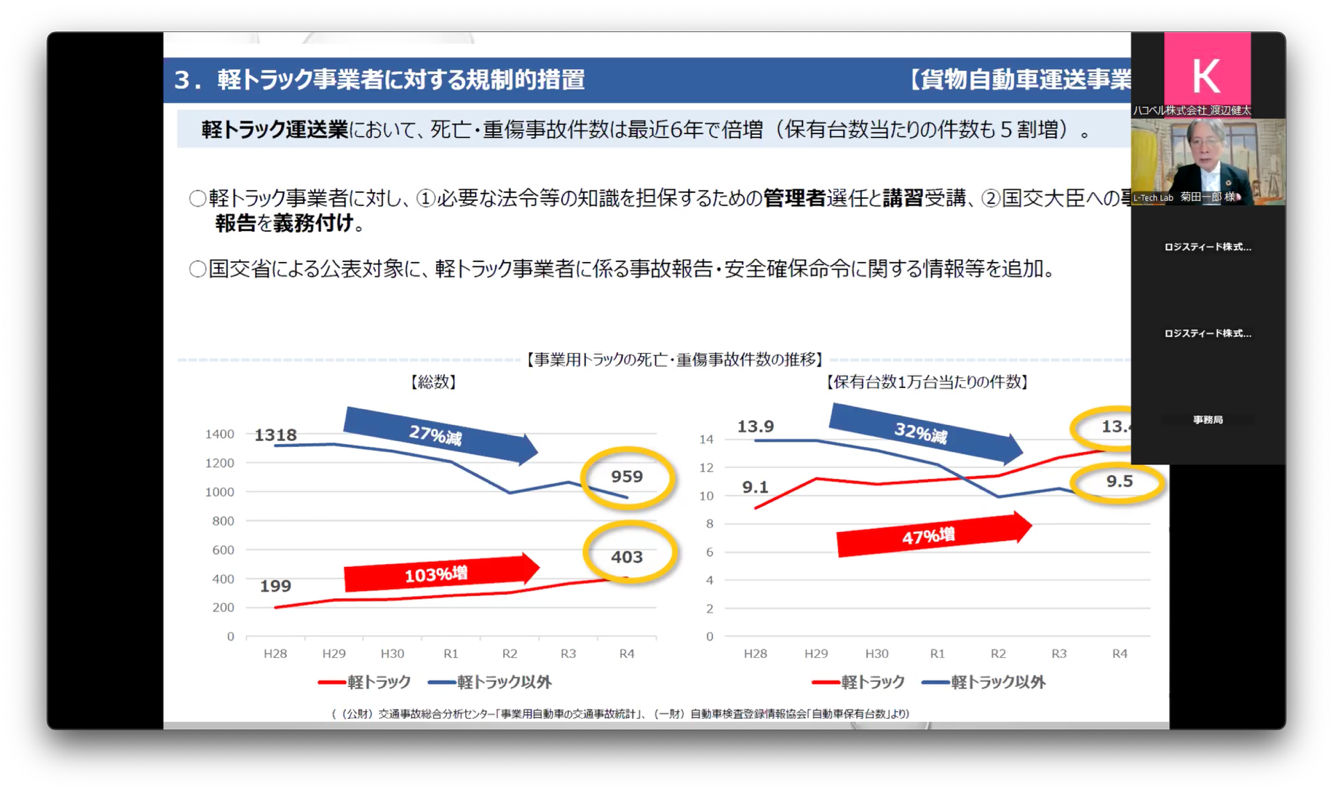

人手不足が深刻化する中、事故が多ければますます物流業界が避けられることになりかねません。しかし、軽トラック運送業においては死亡・重傷事故件数が最近6年で倍増するなど問題が深刻化し、2025年4月に施行された「貨物自動車運送事業法」では、軽トラック事業者にも安全管理者の選任と講習の受講、また死亡事故・重大事故の報告を義務付けるなど、規制的措置が取られる事態になっています。

一方、軽トラック以外の事故は減っているとは言え、健康起因の事故は右肩上がりで増加しているという南雲講師のデータを先取り紹介し、中型・大型トラックでも事故防止策が重要課題であることに言及。

こうした中、ロジスティードの安全運行管理ソリューション「SSCV-Safety」は、運行の安全性向上や事故の未然防止に実績を挙げており、菊田氏は「働く人の環境改善」という点でその先進性に注目しているといいます。

「ドライバーを本気で大切にし、安全のために頑張る会社・経営者こそが働く人に選ばれ、それによって物流が持続可能になる、という図式が成り立つと私は考えています」(菊田氏)

危機回避のために、物流を「競争領域」から「協調領域」へ

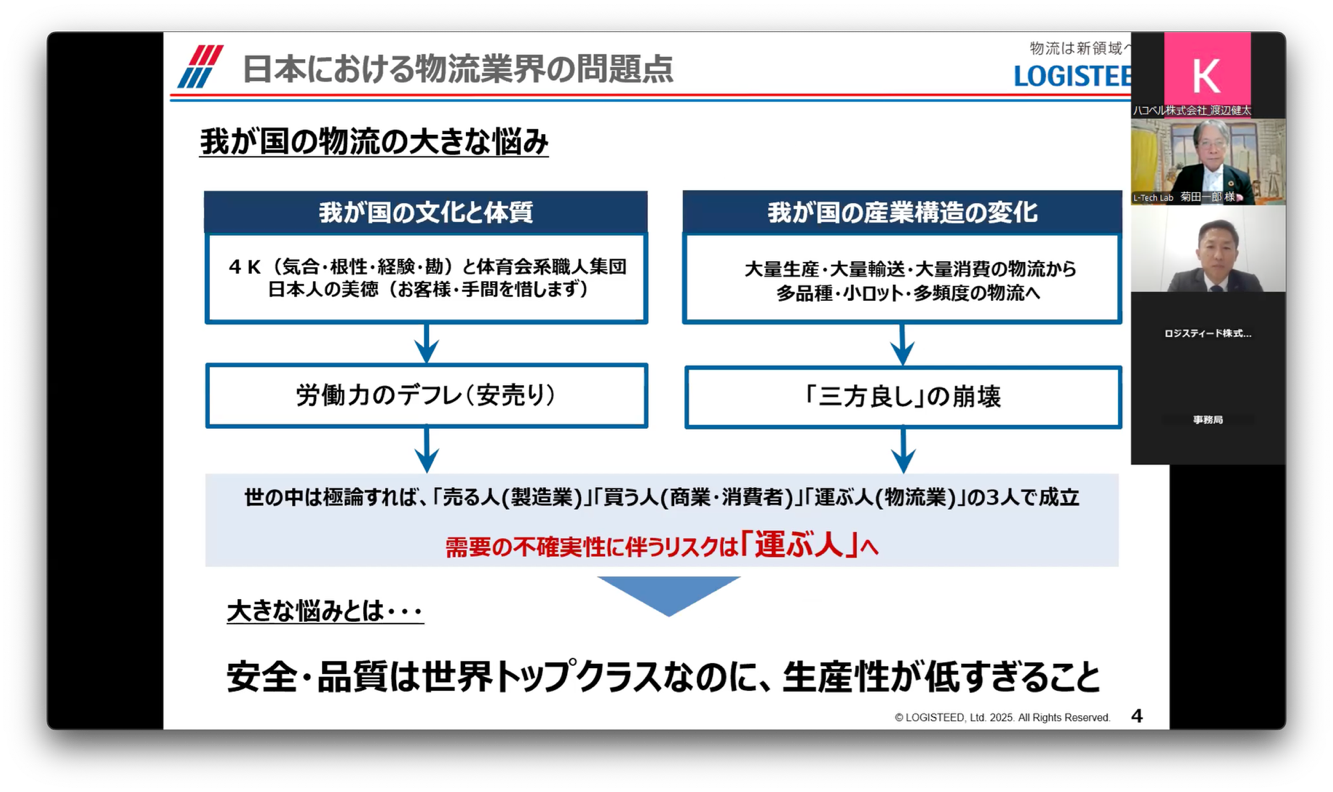

続いて、ロジスティードの南雲氏が登壇しました。南雲氏ははじめに、現在の物流における問題のありかをまとめ、その解決に向けた方針を解説しました。

日本の物流における最も大きな問題は「生産性の低さ」であると、南雲氏は指摘します。世界銀行の調査によると、日本の物流は安全性や品質ではトップレベルの評価を受けているものの、労働生産性については主要国の中で最低レベルに位置しています。

この背景として南雲氏は2つの理由を挙げました。ひとつは、物流現場が「4K」(気合・根性・経験・勘)に依存した体育会系の職人集団として成り立ってきた歴史があること。もうひとつは、かつての大量生産・大量輸送・大量消費の時代に成立していた「三方よし」が、多品種・小ロット・多頻度配送となった現在は崩壊し、コストアップ分が運送業者に転嫁される構造となっていることです。

こうした現状から、ロジスティードでは生産性向上への取り組みとして10の項目を挙げ、輸送条件の緩和や輸送モード変更等の対応による輸送能力維持を目指しています。南雲氏は、これには「荷主企業の深い理解と一定の負担がなければ実現不可」だと訴え、実現するべきポイントとして「供給サイドの標準化」と「需要サイドの平準化」を挙げました。

「顧客ごとの過度なサービスの差別化や、季節・曜日ごとの物量の大きな変動が生産性向上を阻害しており、これを変えるには商習慣や荷主の行動変容が必要です。重要なのは、物流を『競争領域』から『協調領域』として捉え直すことなのです」(南雲氏)

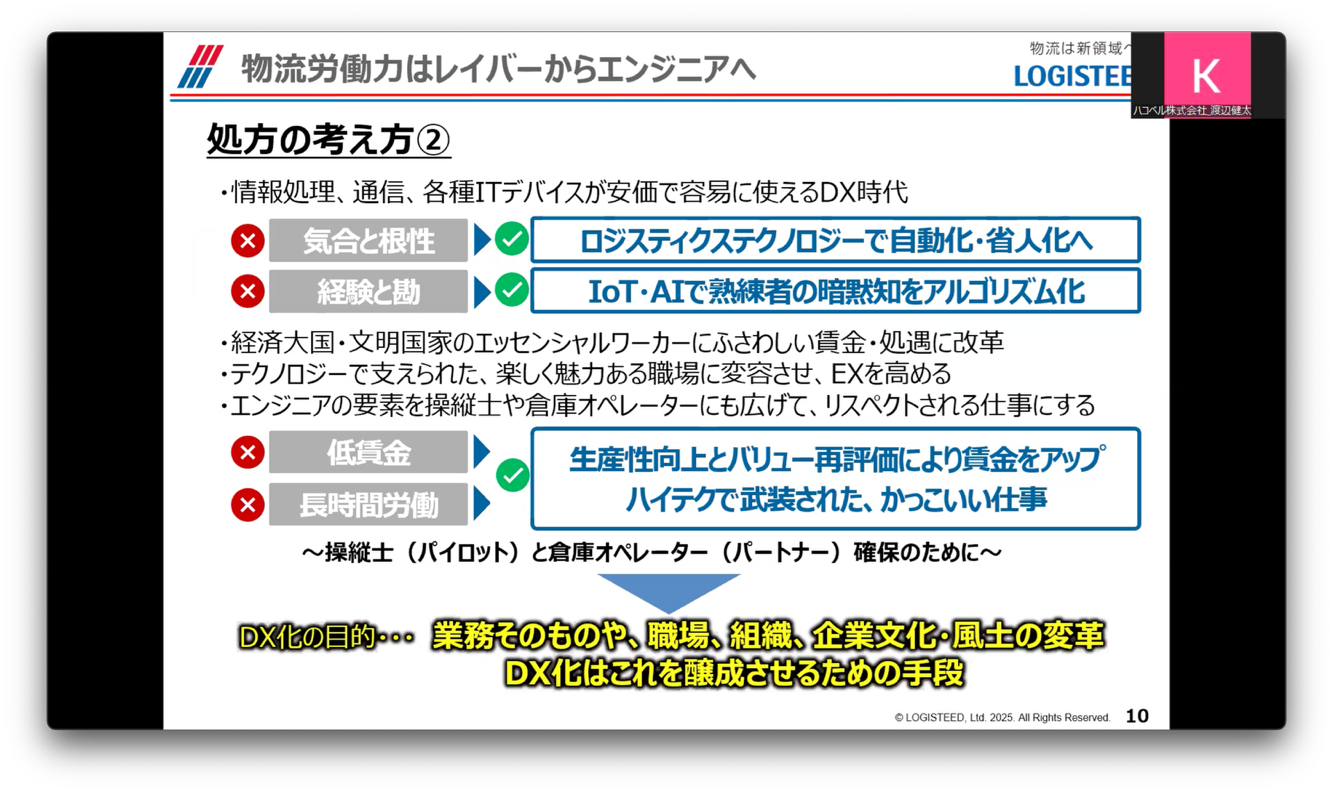

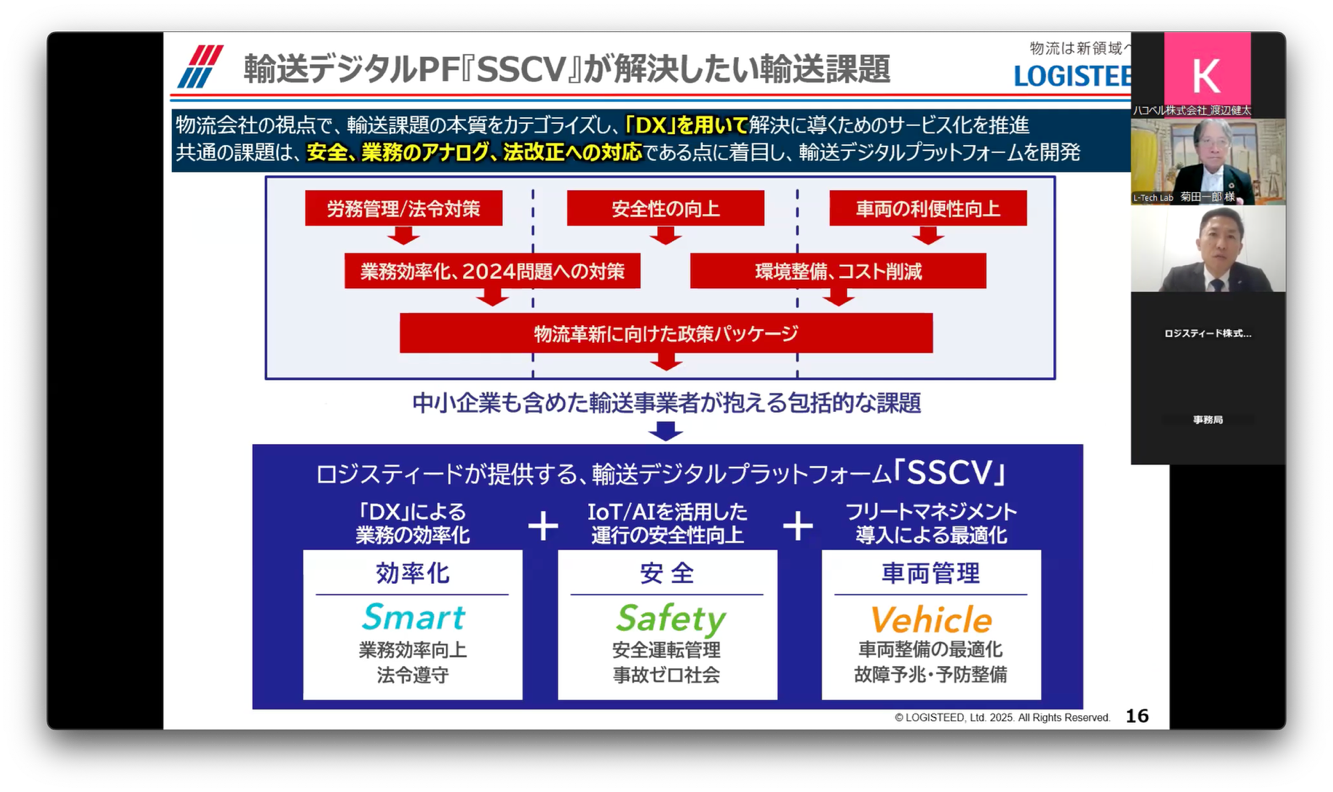

同時に、物流事業者側の変革手段として注目されているのが物流DXです。ロジスティードでは、物流労働力の役割をレイバー中心からエンジニア中心へシフトしていくことを重要なポイントと考え、“気合と根性”をテクノロジーで自動化・省人化し、“経験と勘”をIoTやAIによって標準化する取り組みに力を入れていると説明されました。

死亡事故の6割にかかわる「漫然運転」を何とかしたい

次に、ロジスティードの安全運行管理ソリューション「SSCV-Safety」について、独自開発の経緯とその成果が紹介されました。

ロジスティードは1950年創業の総合物流企業で、サードパーティーロジスティクス事業、重量・機工事業、フォワーディング事業をコアビジネスとしています。近年は業界の主要課題への対応としてDXに力を入れており、「SSCV(Smart & Safety Connected Vehicle)」もその一環です。今回は、SSCVが持つ3つの機能のうち運行の安全性をサポートする「SSCV-Safety」について解説されました。

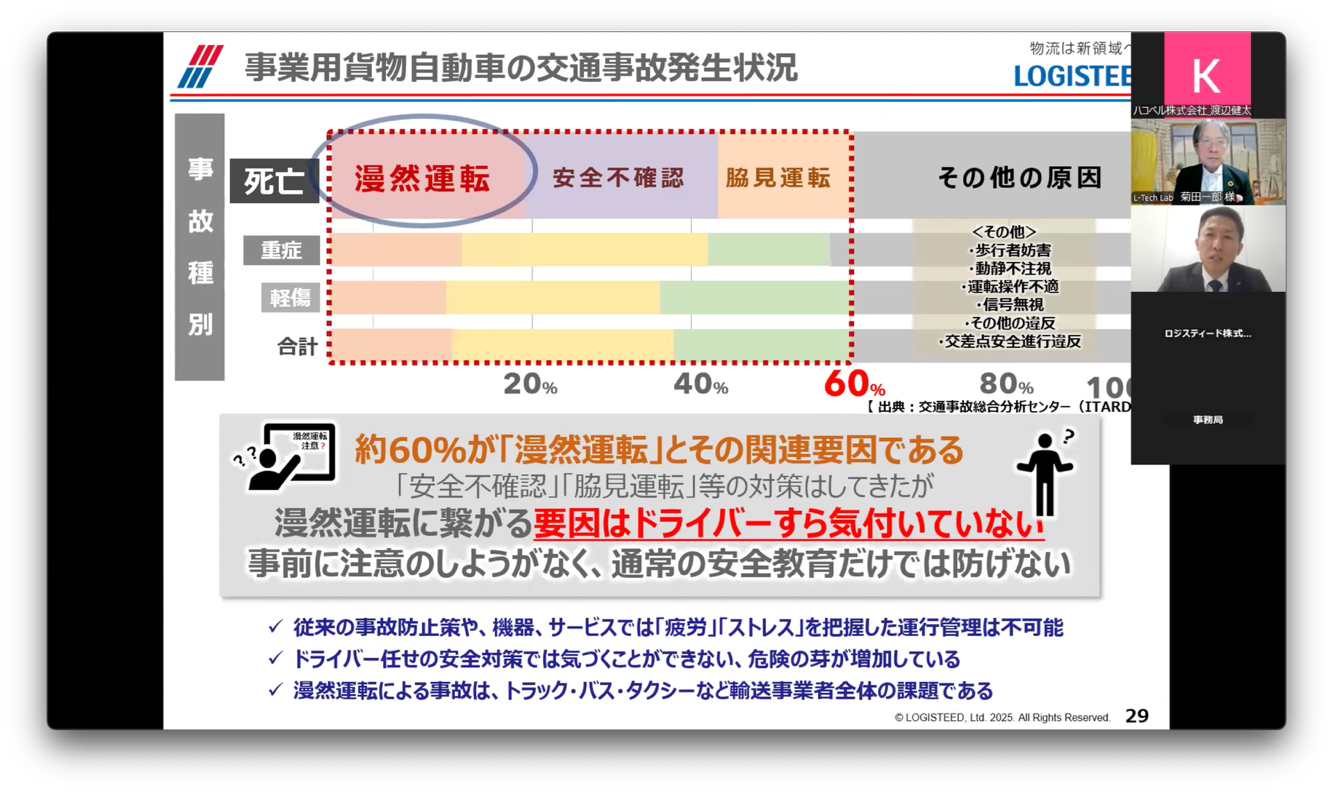

SSCV-Safetyは事故を未然に防ぐことを目的とし、危険運転だけでなく、その要因となるドライバーの健康・疲労を同時に見守って事故リスクを予測するソリューションです。交通事故全体の件数が減少する一方で、健康起因の事故は右肩上がりで増えており、事業者がドライバーの健康状態把握を適切に行わずに重大事故を惹起した場合、行政処分の対象になっています。しかし、どうやって適切な健康状態を把握するのか、また点呼の際に顔色を確認するだけで事故が防げるのか、事業者の立場でも課題の認識があったと南雲氏はいいます。

南雲氏は、同社グループのトラックが起こした実際の事故の映像をスライドに投影しました。映像からは、ドライバーが居眠りも脇見もしていないのに、ノーブレーキで衝突している様子がわかります。

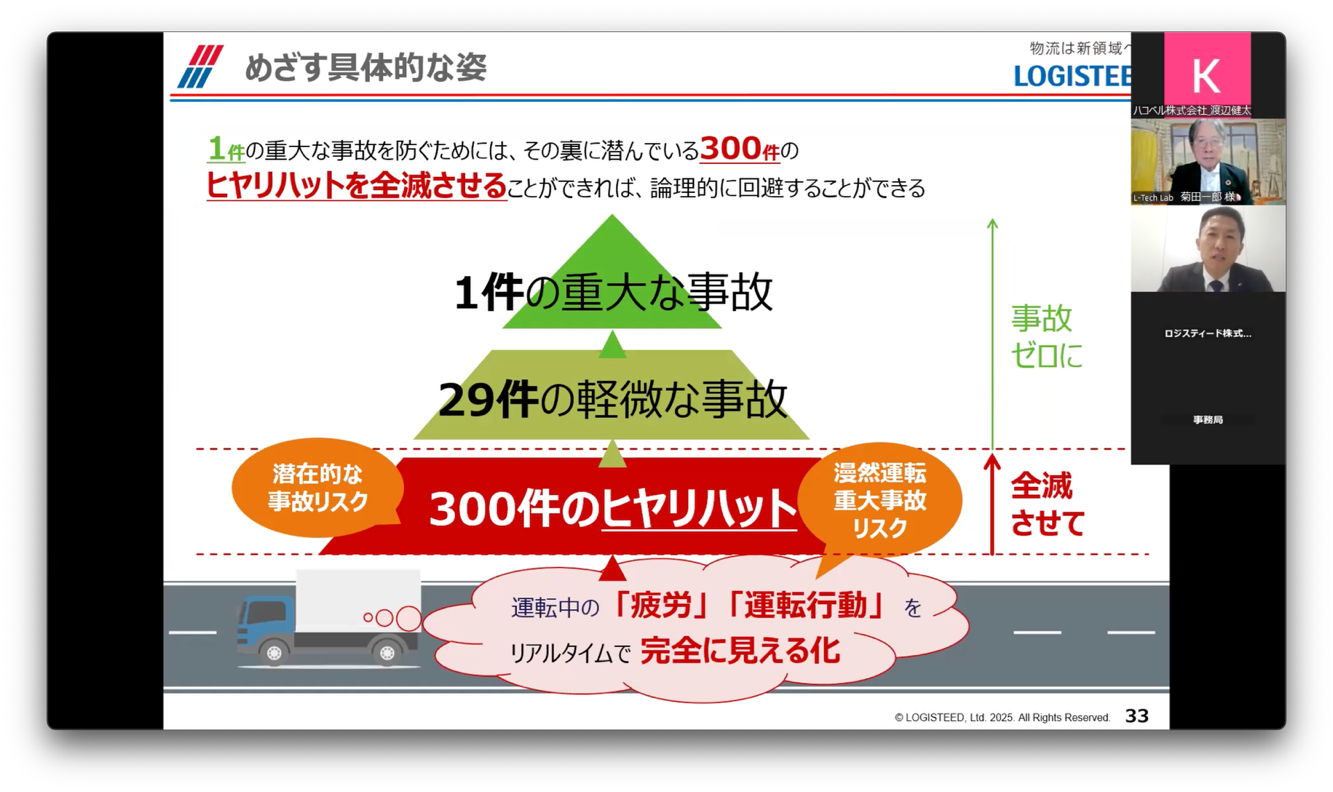

死亡事故の6割が漫然運転とその関連要因に起因するとも言われ、ロジスティードではその改善に取り組む必要があると考えました。開発方針の起点となったのは「ハインリッヒの法則」です。これは1件の重大な事故の背後には29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットが存在するという労働災害における経験則です。

「これまで可視化できなかった300のヒヤリハットをテクノロジーによって可視化し、撲滅できれば、理論的に重大事故をゼロにすることができます。そこで、危険運転や法令違反、ドライバーの体調の見える化による『ヒヤリハット撲滅』を開発方針としたのです」(南雲氏)

しかし、既存のソリューションを探しても求めているものは見つからず、最終的に産官学連携を通じた学術研究・立証による独自開発に踏み切りました。理化学研究所、大阪公立大学、日立製作所との連携により、1年以上をかけて同社のドライバー5,000人日分以上のデータの収集・検証を実施し、ついに体調とヒヤリハット事象の相関性を解明することに成功したのです。

法令遵守と事故の未然防止をサポートする4つの機能

この研究成果をもとに開発されたのがSSCV-Safetyです。南雲氏は、その4つの特徴を次のように説明しました。

1. 予測する

体調・疲労状態を可視化し、事故リスクを予測する機能です。体温、血中酸素濃度、血圧、自律神経を毎朝および点呼の度に測定し、「体調総合判定」と「ヒヤリハット予報機能」で当日の状態を判定。ヒヤリハットが出やすい状態をドライバー本人が出発前に自覚でき、運行管理者がその日の運行を手厚くフォローすることにも役立ちます。

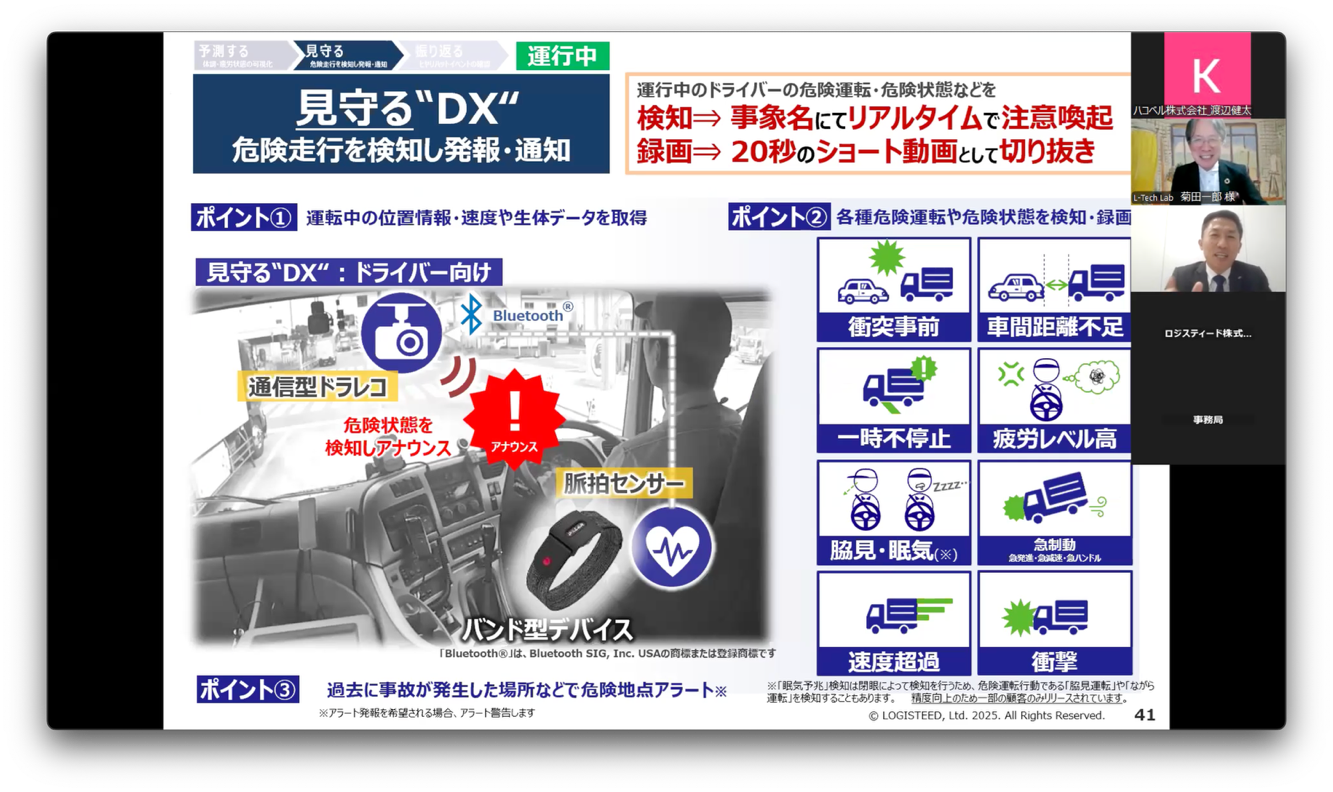

2. 見守る

危険走行を検知し、リアルタイムで注意喚起・通知する機能です。車間距離不足、一時不停止、脇見運転などのインシデントを検知すると、通信型ドライブレコーダーが音声アナウンスでドライバーに注意を促すと同時に、真にフォローすべき危険な状況では、自動的に20秒間の動画を切り出して管理者に送信します。また、車両の運行状況と併せてドライバーの疲労状態を地図上に表示し、遠隔での見守りを支援します。

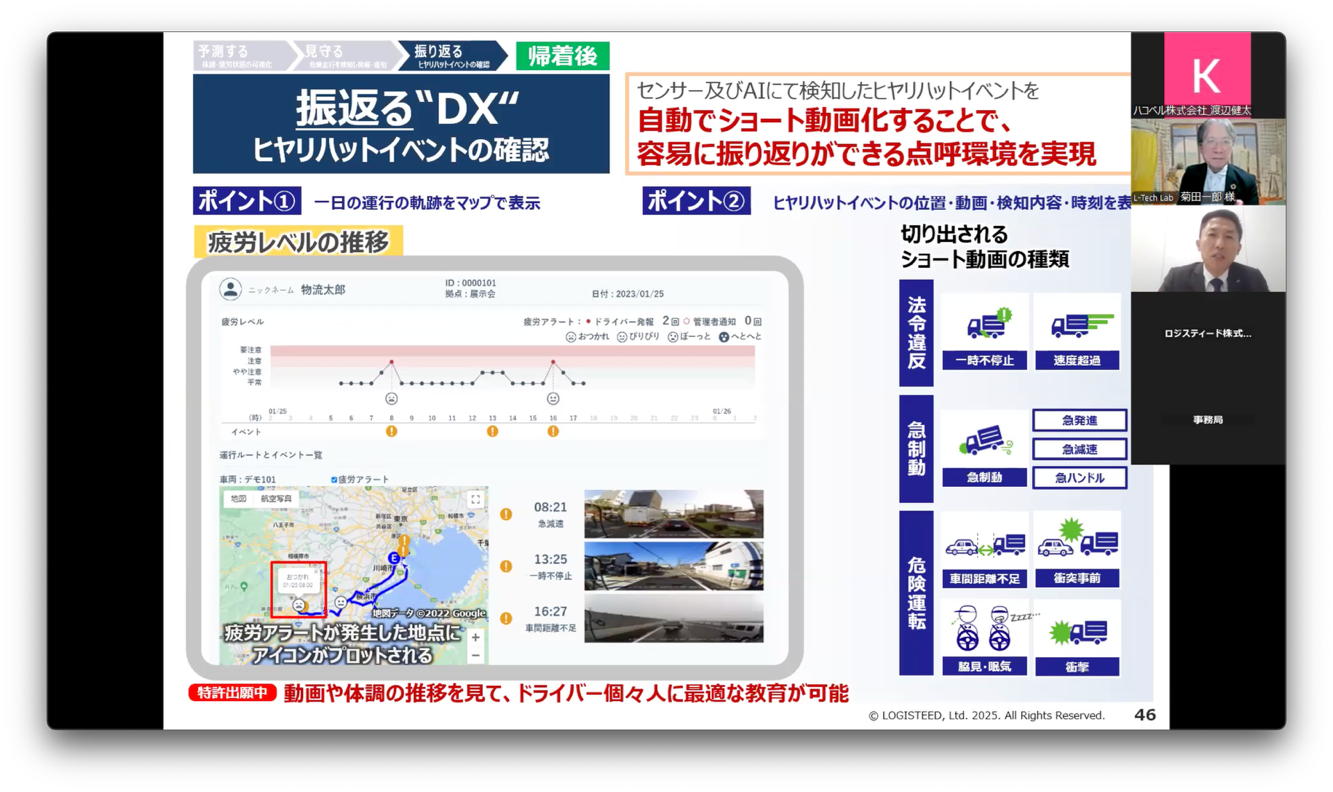

3. 振り返る

ドライバーの帰着後点呼で振り返りを行う機能です。センサーやAIで検知したヒヤリハットを自動でショート動画化し、一日の運行軌跡とヒヤリハットの発生位置・検知内容等を一覧で表示。これにより帰着後点呼の形骸化を防ぎ、その日のうちに短時間で効果的な振り返りを実施することで、翌日以降の改善に繋げます。

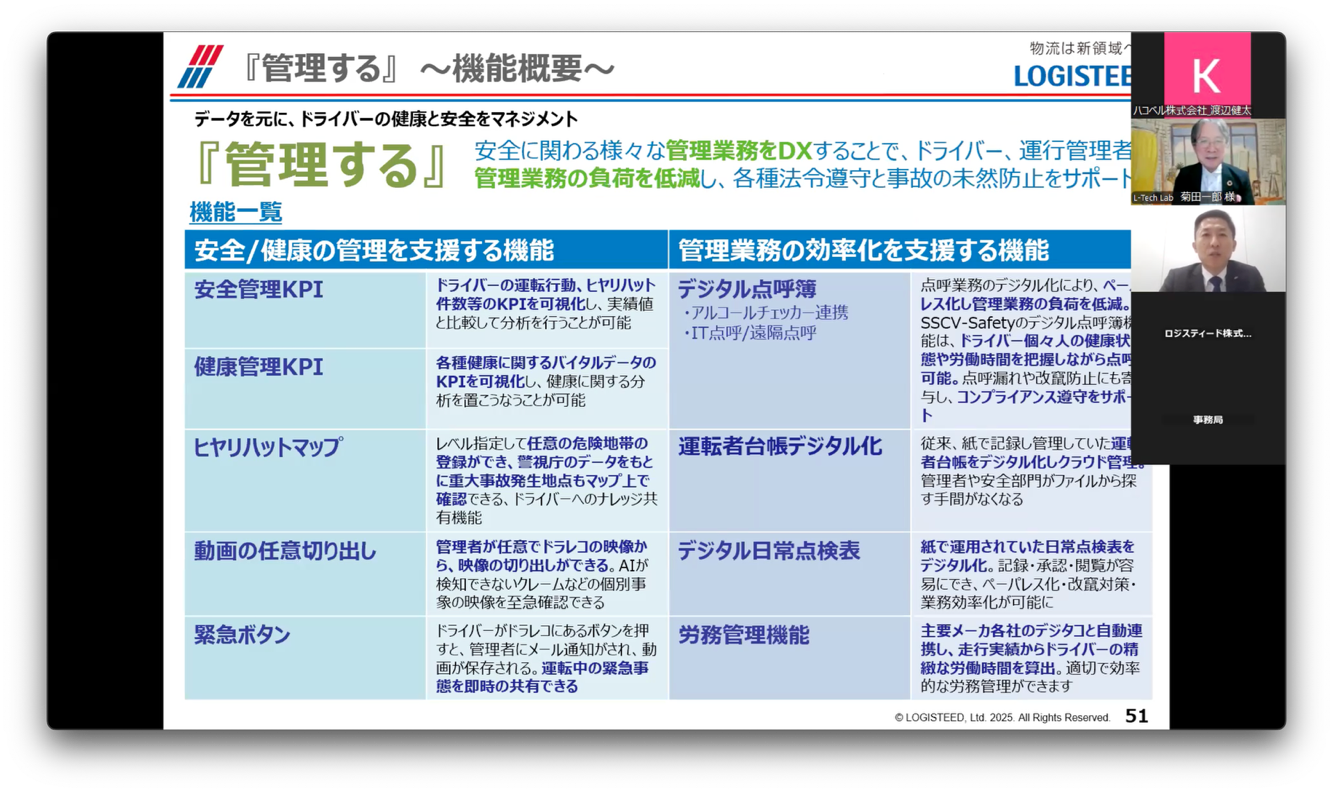

4. 管理する

安全に関わる様々な管理業務の負荷を軽減する機能です。安全管理・健康管理のKPI可視化、ヒヤリハットマップで危険な場所を把握するといった「安全・健康管理の支援」と、デジタル点呼簿や労務管理といった「管理業務の効率化支援」により、法令遵守と事故の未然防止をトータルでサポートします。

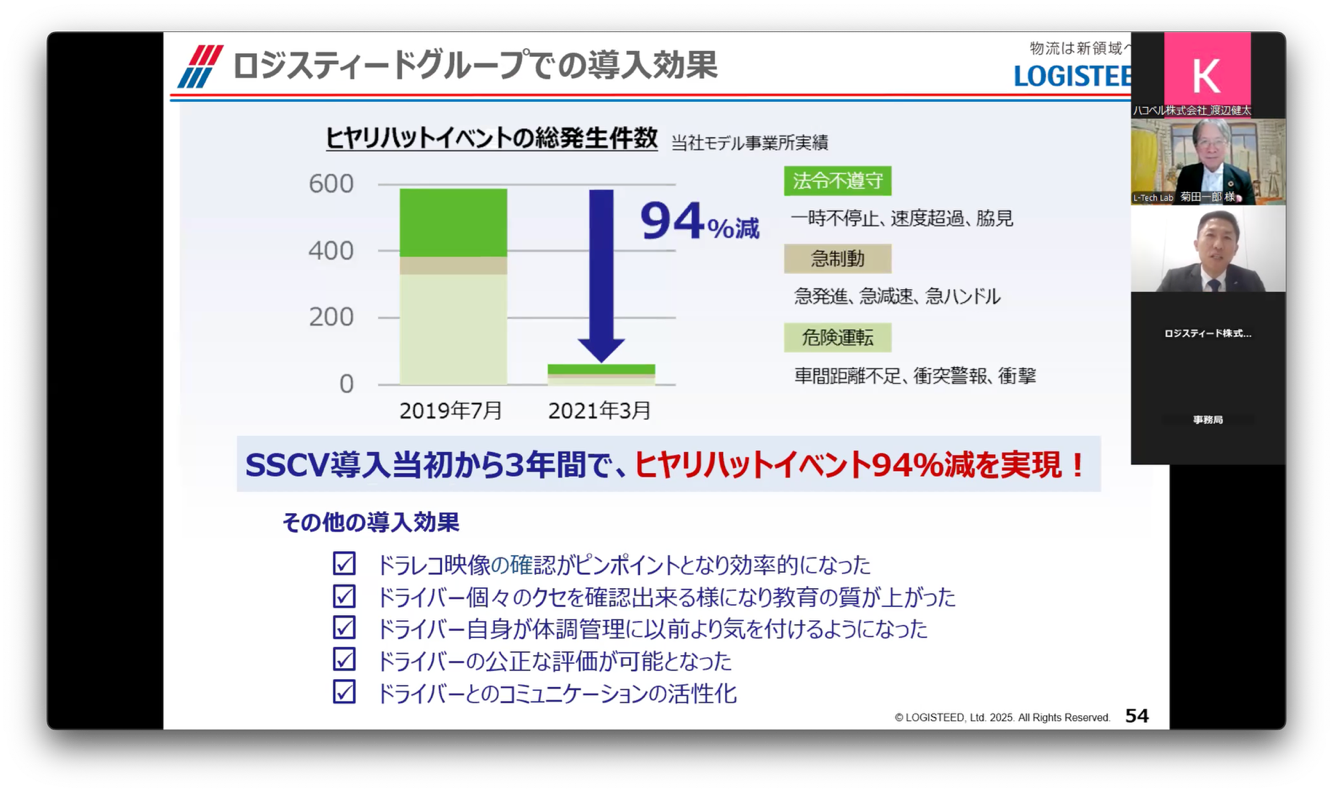

3年間でヒヤリハットを94%削減、職場風土変革にも成果

ロジスティードは、2020年度にグループ自社車両全2,300台へのSSCV-Safety導入を完了し、協力会社への導入も積極的に進めています。目標であったヒヤリハットイベントの撲滅については、導入から3年で94%削減という大きな成果を上げました。南雲氏はさらに、これに伴う副次的な効果も示しました。

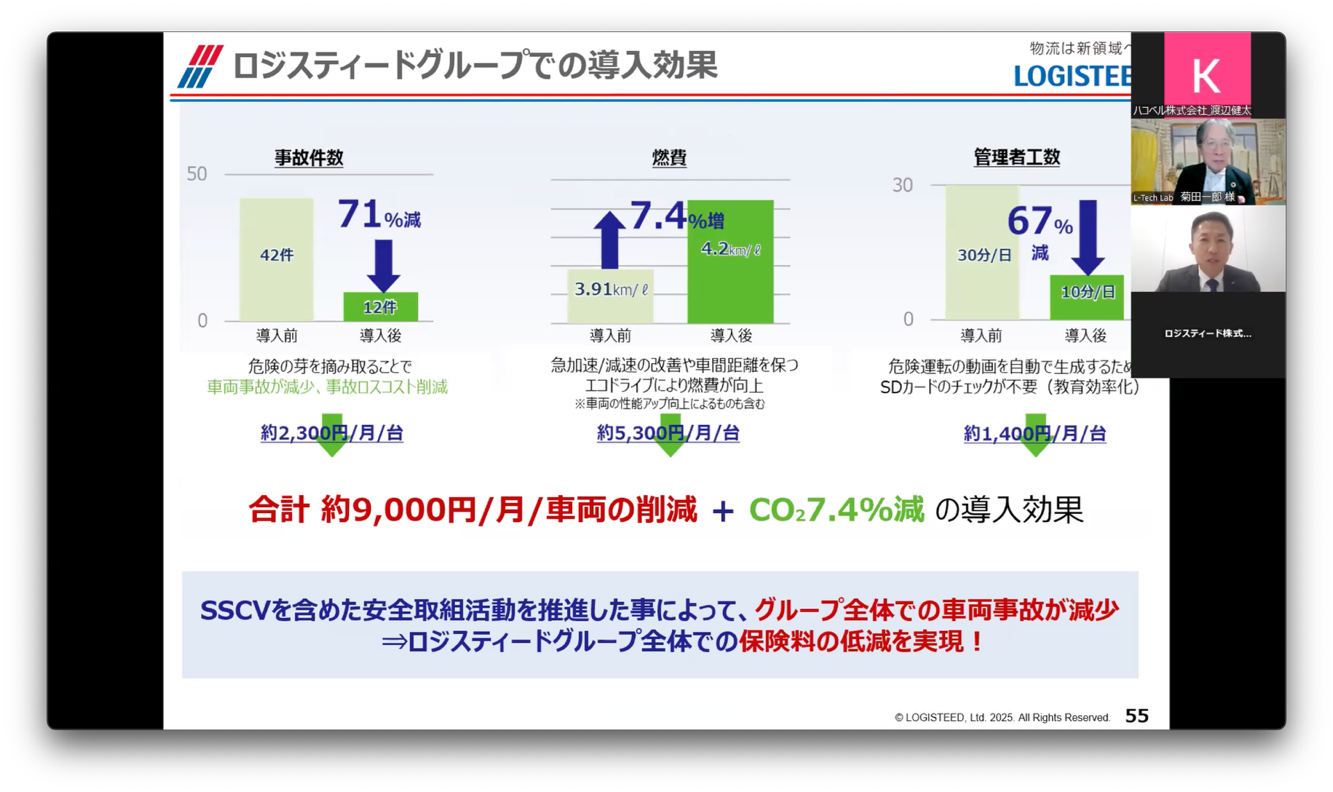

「事故減少によるロスコスト削減、安全運転による燃費改善、管理者工数の大幅削減により、試算によると1車両あたり月額9,000円程度のコスト削減が示されています。さらに、事故減少によってロジスティードグループ全体での保険料低減も実現するなど、経済効果もこの2〜3年で顕著になっています」(南雲氏)

さらに、SSCV-Safetyがドライバーと管理側のコミュニケーションを活性化するツールとなり、職場風土や職場文化の変革につながったことも、定性的な成果として紹介されました。

こうしたソリューションは管理側の「監視ツール」とも受け止められがちですが、同社では「ドライバーを被害者にも加害者にもさせたくない」という思いを職場懇談会等で丁寧に伝え、理解を得たといいます。また、強制ではなく賛同するドライバーのみが利用すること、そして可視化されたヒヤリハットをマイナス評価にしないことを最初に宣言しました。これにより、約9割のドライバーが当初から導入に賛同し、実際に事故減少効果が確認されたことなどから、1年以内に全ドライバーが導入することになったといいます。

南雲氏は「私たちはSIer(システムインテグレーター)でもシステム会社でもなく、物流事業者です。SSCV-Safetyは、その物流事業者が自ら事故をなくすために作り上げたソリューションであることが最大の特徴です。健康と安全、そして事故リスクの予測と未然防止にこだわり、事業者だからこそ気付く使い勝手の良さも追求していきます」と、今後も物流事業者として業界の安全環境改善に貢献する姿勢を示しています。

◇◇◇

ハコベルでは定期的に各種セミナーを開催しております。

以下よりご確認いただき、ぜひご参加ください!

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)