保税倉庫とは?税負担軽減の仕組み・メリット・利用時の注意点を解説

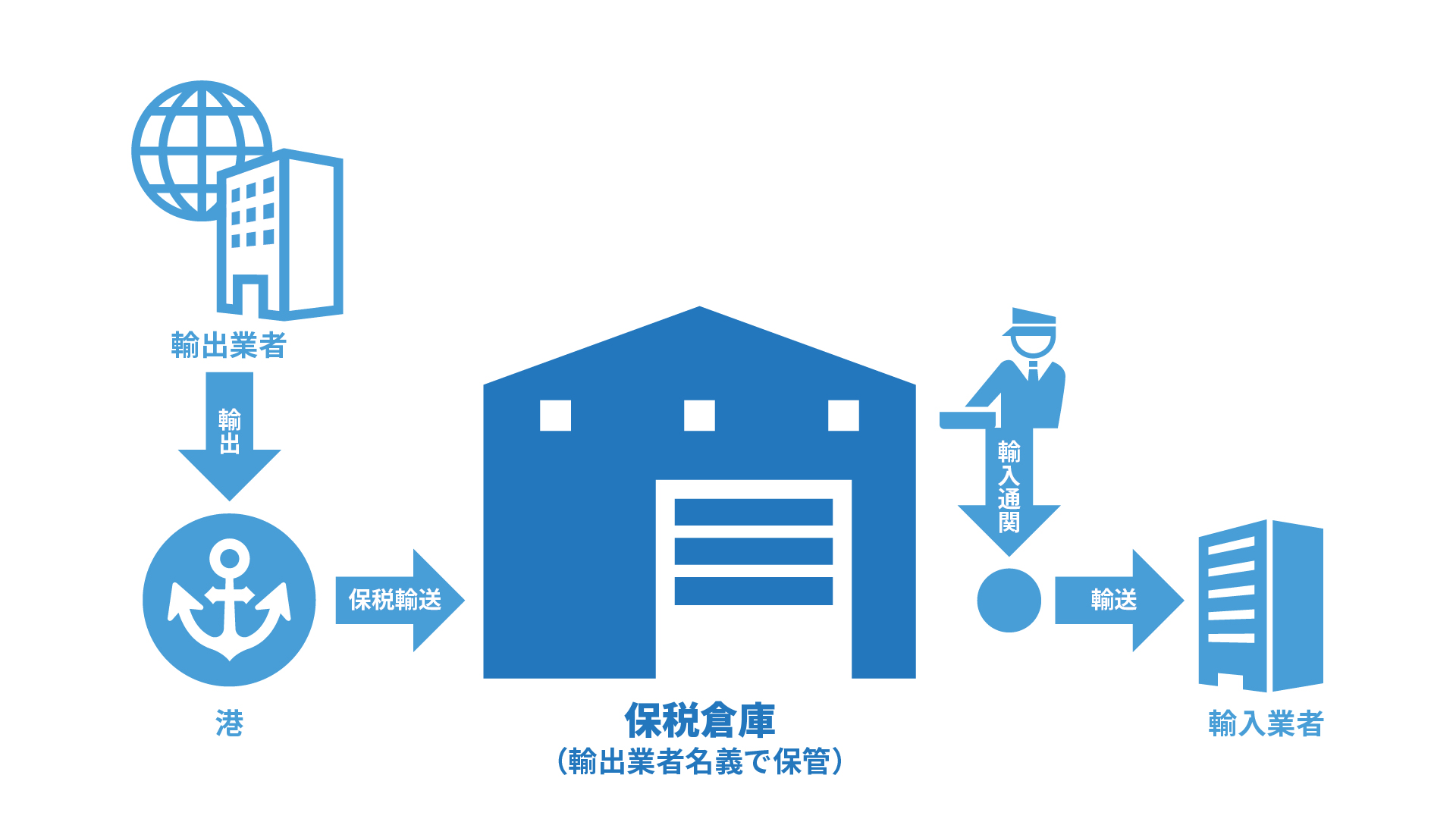

保税倉庫とは、関税法に基づいて認可された施設で、輸入貨物や輸出貨物を関税を支払うことなく一時的に保管できる倉庫です。主に輸出入貨物の管理や通関手続きが完了するまでの間に貨物を保管する目的で利用されています。

本記事では、保税倉庫の仕組みや具体的なメリット、利用時の注意点について詳しく解説します。貨物の保管から税負担の軽減まで、企業が得られる利点を理解し、保税倉庫を効果的に活用するための第一歩としてぜひお役立てください。

この記事でわかること

- 保税倉庫の概要、仕組み

目次

1.保税倉庫とは

本章では、保税倉庫の定義や税関との関係、保税倉庫の種類などについて解説します。

保税倉庫の定義

保税倉庫とは、輸入貨物の関税支払いを猶予しながら保管や加工が可能な施設です。保税蔵置場や保税地域とも呼ばれ、輸入品の一時保管中は関税や輸入消費税の支払いが必要ありません。

保税倉庫と通常の倉庫には、下表のとおり目的や機能に明確な違いがあります。

保税倉庫 | 通常の倉庫 | |

利用目的 | 輸出入貨物の保管、仕分け、加工などに利用される。 | 主に国内貨物の保管に利用される。 |

関税の支払い | 通関が完了するまで関税の支払いが猶予される。 | 関税は倉庫に入れる前に支払う必要がある。 |

対象となる貨物 | 輸入貨物、輸出貨物、一時保管貨物 | 国内で流通する貨物 |

保管期間の制限 | 法律で定められた保管期間内での利用が求められる。 | 契約に基づき自由に設定できる。 |

税関と保税倉庫の関係

保税倉庫を監視・管理するのが税関です。保税倉庫は、税関の厳しい管理下に置かれ、貨物の保管状況や出入庫の記録が監視されています。

税関は定期的に保税倉庫を訪問し、実際の在庫と帳簿記録が一致しているかを検査することで、不正な貨物の流通や脱税を防止します。税関と保税倉庫の関係は、国際物流における適法性と透明性を確保するために重要です。

免税の仕組み

保税倉庫に保管されている貨物に関しては、関税および消費税の支払いが猶予されます。ただし、通常の保管期間は2年までです。

保税倉庫の種類

保税倉庫には「指定保税地域」「保税工場」「保税展示場」「総合保税地域」「保税運送地域」があり、それぞれ役割が異なります。詳しくは下表を参照してください。

種類 | 役割 |

指定保税地域 | 一般的な貨物の保管を行う施設。輸入貨物の一時的な保管に利用される。 |

保税工場 | 加工や組み立てが可能な施設。輸入貨物を製品化または再加工して輸出する際に利用される。 |

保税展示場 | 輸入貨物を展示するための施設。展示会や見本市で外国からの輸入品を紹介する際に利用される。 |

総合保税地域 | 保税地域の複数の機能(保管、加工、展示など)を兼ね備えた施設。企業の多様な物流ニーズに対応できる。 |

保税運送地域 | 保税貨物を国内の別の保税地域まで運送するための施設。輸送中も関税が未払いの状態を維持できる。 |

※参考:税関,保税地域の種類と主な機能

2.保税倉庫のメリット

保税倉庫は輸出入業務を効率化し、企業の税負担を軽減できるため、企業の物流戦略において欠かせない存在です。

関税・消費税の支払い猶予

保税倉庫では、輸入品を保管する間、関税や輸入消費税の支払いが猶予されます。この仕組みは、輸入後すぐに販売や利用の予定がない貨物や、輸出用に再加工する貨物がある場合に有用です。また、保管中に関税を支払わずに済むため、資金繰りの効率化につながります。

季節需要に応じて商品を販売する業界では、税負担のタイミングを調整できる点が大きなメリットです。例えば、販売計画が未定の輸入商品を保税倉庫に保管し、売れるタイミングで通関することで、先行して支払う税金を削減できるでしょう。

再輸出時の関税免除

保税倉庫内で保管している間に再輸出する場合、関税や消費税は発生しません。

例えば、国際展示会に出品するために輸入した商品が、展示後に他国へ再輸出される場合、税関長の許可を受ければ関税の支払いは不要です。

外国貨物のまま在庫管理・物流加工ができる

保税倉庫を活用することで、貨物の長期保管や再加工、ラベリング、梱包などの付加価値作業が可能です。

保税倉庫で付加価値作業を行えば、製品の組み合わせや目的地の変更が容易となり、在庫管理の柔軟性が向上するでしょう。また、保税倉庫内での作業は関税の支払い対象外となるため、加工後に輸出される貨物にも効果的です。

輸出入業務の効率化

通関手続きが効率化されることも保税倉庫を利用するメリットです。輸入時には貨物を一時的に保管し、輸出品として再利用する場合には輸出手続きを簡略化できます。

また、複数の出荷先や貨物の種類に応じた分配が可能となるため、輸送計画の柔軟性が高まります。結果として、企業の物流コスト削減とリードタイム短縮を実現できるでしょう。

3.保税倉庫の利用時の注意点

保税倉庫は輸出入業務において多くのメリットがありますが、利用するにあたっていくつかの注意点もあります。

保管期間の制限

保税倉庫に貨物を保管できる期間は法律で定められており、通常は2年が上限です。延長したい場合は、税関の許可を得る必要があります。

保管期間を超えると追加の手続きを求められたり、関税や消費税の支払いが必要となったりする場合があるため、事前に計画を立てておくことが大切です。

貨物の出庫予定を明確にし、保管期間内に通関や再輸出の手続きを進めましょう。

税関手続きの正確性

保税倉庫は税関の厳格な管理下にあり、貨物の保管状況や出入庫記録の報告が義務付けられています。書類に不備があると、貨物の搬出入が遅れるだけではなく、罰則の対象にもなりかねません。

例えば、在庫管理表や入出庫記録などの税関に提出する書類が不十分だった場合、税関からの指摘を受けたり、罰金が科されたりするおそれがあります。保税倉庫を利用する際は、正確な手続きを徹底しましょう。

作業内容の制限

保税倉庫内で行える作業には制限があり、基本的には、ラベルの貼り替えや簡易な梱包変更といった軽微な作業のみが許可されています。販売や製造などは認められないことが一般的です。

例えば、新たなラベルを貼付して梱包を変更する程度の作業であれば問題ありませんが、加工や製造を行う場合には税関の許可が必要です。

保管可能な貨物の制限

保管可能な貨物の制限

生鮮食品や危険物、動植物などは、保税倉庫での保管が認められていない場合があります。

特殊な取り扱いが必要な貨物を保管する場合は、倉庫の対応力を事前に調査し、条件が合う保税倉庫を選ぶことが大切です。

利用コストの増加

保税倉庫の利用には、保管料や管理料が発生します。長期間の保管や冷凍・冷蔵などの特殊環境が必要な場合には、コストが増加する可能性があります。

想定外の費用が発生しないよう、契約内容を十分に確認したうえで利用しましょう。

4.まとめ

保税倉庫には、輸出入業務の効率化、関税や消費税の支払い猶予、再輸出時の関税免除など多くのメリットがあります。また、在庫管理の柔軟性向上や物流コスト削減にも役立つため、企業の物流戦略には欠かせない存在です。

一方で、保税倉庫の利用時には、保管期間や税関手続き、作業内容、利用コストなどを事前に把握しておくことが重要です。保税倉庫を効果的に活用し、企業の競争力を高めるために、適切な計画の策定と管理を行いましょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)