サプライチェーン排出量とは?算定方法や削減に向けた取り組みを紹介

サプライチェーン排出量は、企業が持続可能な経営を実現するために不可欠な要素です。自社内だけでなく、サプライチェーン全体を通じた排出量を把握することが、環境への影響を最小限に抑え、持続可能な未来を築く鍵になります。

本記事では、サプライチェーン排出量の基本的な概念や算定方法、日本政府や国際的な取り組みについて解説します。

この記事でわかること

- サプライチェーン排出量の基礎知識

目次

1. サプライチェーン排出量とは

.JPG)

サプライチェーン排出量とは、自社の直接的な排出だけでなく、事業活動全体に関連する温室効果ガス排出量を指します。原材料の調達から製造・物流・販売・廃棄に至るまでの各段階で発生する排出を合計したものです。

排出量は、Scope1(直接排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱などの使用に伴う間接排出)・Scope3(他社による間接排出)に分類され、全体で温室効果ガスの削減に向けた対応が求められています。

Scope1

Scope1とは、企業が自らの活動によって直接排出する温室効果ガス(GHG)を指します。具体的には、燃料の消費や、製品の製造過程で石油や石炭を燃焼してエネルギーを得る際に排出される温室効果ガスなどです。企業が所有・管理する発生源から排出される温室効果ガスのうち、最も直接的な部分とされています。

Scope2

Scope2とは、企業が他社から供給を受けた電力や熱、蒸気などのエネルギーを使用する際に排出される、間接的な温室効果ガスのことです。電力会社から供給された電気が石炭火力発電で生成されている場合、その電力を使用することによって間接的に発生する温室効果ガスが該当します。

Scope3

Scope3とは、企業の事業活動に関連して他社から発生する、間接的な温室効果ガス排出量を指します。Scope1やScope2とは異なり、Scope3はサプライチェーン全体における「上流(原材料調達や部品の製造、輸送など)」と「下流(製品の使用や廃棄)」から生じる排出が対象です。

範囲が広いため管理が難しいものの、最も注目される排出源であり、15カテゴリに分類されます。

※参考:

環境省,SBT等の達成に向けたGHG排出削減計画策定ガイドブック

※関連記事:サプライチェーンマネジメント(SCM)とは?メリットや最新トレンドを解説

2. サプライチェーン排出量の把握が重要視される理由

.JPG)

サプライチェーン排出量の把握は、世界的にも重要視されています。その理由を、世界的な動きと日本政府の取り組みの視点で解説します。

世界的な動き

世界的にサプライチェーン排出量の算定と報告が重要視されている理由は、企業が気候変動問題に対する責任を果たすためです。国際的なガイドラインであるGHGプロトコルやISOの技術的手引が策定されており、企業の温室効果ガス排出量を包括的に評価する基準が整備されています。

また、CDPをはじめとする国際的な気候変動対策の情報開示要求が高まっていることにより、サプライチェーン排出量の開示は企業にとって重要となっています。

GHGプロトコルによる基準の策定

GHGプロトコルとは、企業や組織が温室効果ガス(GHG)の排出量を測定し、報告するための国際的な基準です。このプロトコルは、2001年に世界資源研究所(WRI)と持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)によって策定され、現在では多くの企業や政府が採用しています。気候変動に対処するための排出削減目標を設定し、進捗を報告する際の標準ガイドラインとして用いられています。

ISOによる算定ガイドラインの検討

ISOによるサプライチェーン排出量の算定・報告方法の手引は、世界中の企業が温室効果ガス排出量を正確に評価し、管理するための国際標準です。ISOは、企業が持続可能な経営を推進するための基準を提供しています。これを活用することで、企業は気候変動対策の一環として排出量削減に貢献できるでしょう。

CDPなどによる開示要求の高まり

CDP(旧名称:カーボンディスクロージャープロジェクト)などの取り組みにより、企業は自社だけでなくサプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の開示が求められています。サプライヤーからの間接排出も含めたScope3の報告が推奨されており、企業は自社の環境への影響を可視化する責任を担っています。こうした動向により、取引先や投資家からの信頼性を高めるためにも、排出量の管理と透明性がますます重要となっています。

日本政府の取り組み

日本政府では、以下の取り組みを行っています。

合理的な温暖化対策の促進

日本政府は、サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量を把握し、高い削減ポテンシャルのある部分を特定することで、合理的で効果的な温暖化対策を推進しています。これにより、企業は経済性も考慮しながら削減対策を計画・実施することができ、環境への貢献と同時に競争力の強化を図ることが期待されています。

多様な事業者による連携取り組みの推進

多様な事業者が連携し、サプライチェーン全体での排出量削減に取り組む体制が推進されています。特に、影響力の大きい大企業が削減を進めることで、中小企業の取り組みが促進され、単独では難しい大規模な排出削減効果が期待されています。

※参考:環境省,サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン

3. サプライチェーン排出量を算定する方法

サプライチェーン排出量の削減を推進するためにも、まずは自社の事業活動における排出量を算定してみましょう。ここでは、算定方法や役立つ資料・ツールなどを紹介します。

基本的な算定手順

サプライチェーン排出量の基本的な算定方法は、以下の手順で行います。

1.算定目的の設定

算定の目的を明確に定め、どの程度詳細に排出量を算定するか決定します。例えば、排出量の全体像を把握するのか、特定の削減対象を評価するのかなどです。

2.算定対象範囲の確認

次に、自社単体やグループ単位など対象とする範囲を設定し、サプライチェーン全体のプロセスを整理します。

3.活動を各カテゴリに分類

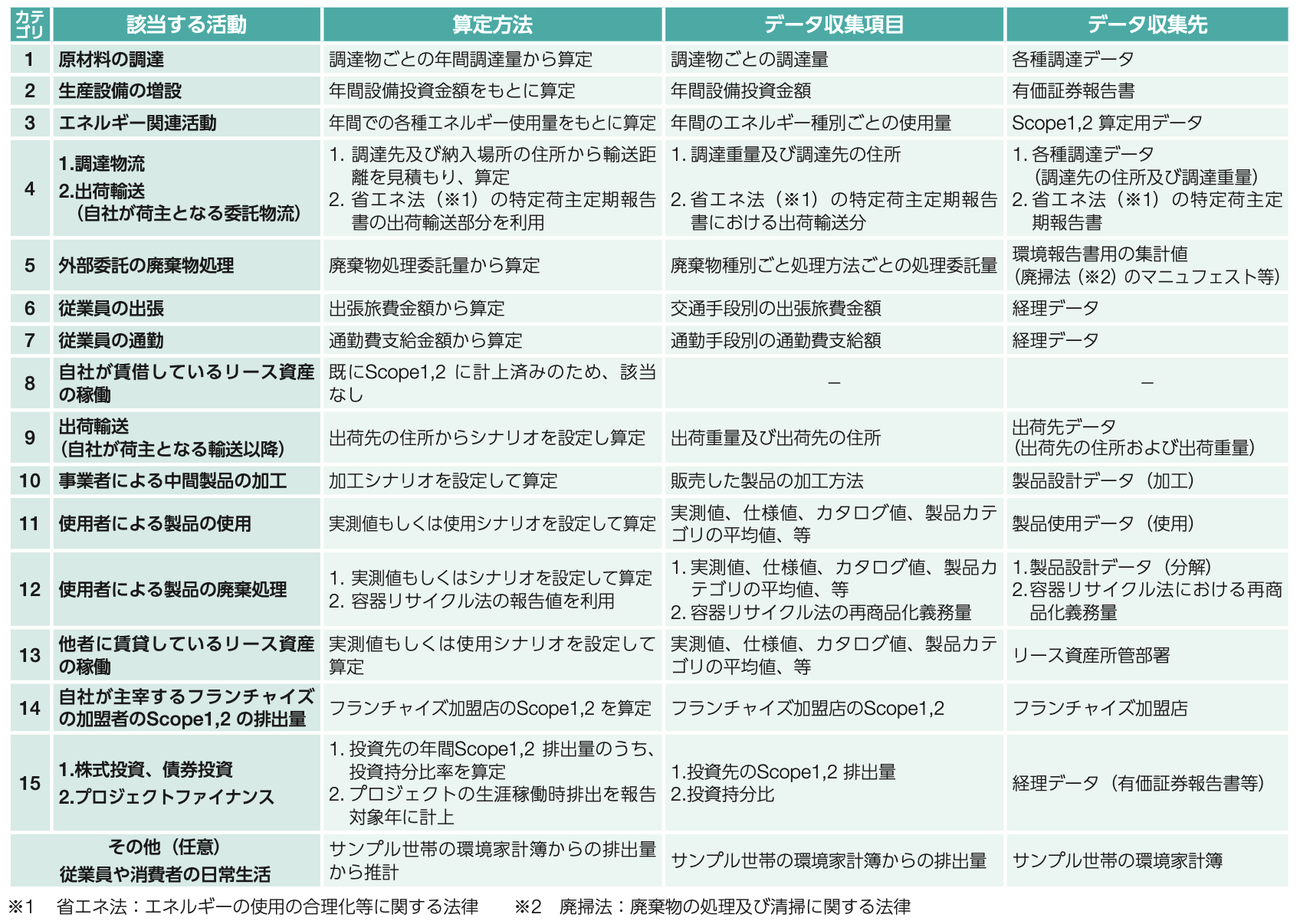

Scope1~3を明確にした後、サプライチェーン内の活動を15のカテゴリに分類します。

4.各カテゴリの算定

活動ごとにデータを収集し、「活動量×排出原単位」の式で排出量を算定します。

15カテゴリそれぞれの算定方法

環境省の資料に、Scope3の算定方法が15カテゴリそれぞれで記載されています。

※参考:環境省,サプライチェーン 排出量算定の考え方

サプライチェーン排出量の算定に役立つ資料・ツール

.JPG)

サプライチェーン排出量の算定では、政府やグローバルな基準や方針を理解し、それに基づいて正確に行うことが重要です。上記の資料を活用して自社の排出量を正確に把握し、持続可能な未来に向けた一歩を踏み出しましょう。

※参考:環境省,算定に役立つ各種ツールの紹介

4.まとめ

サプライチェーン排出量は、企業の直接的な活動だけでなく、サプライチェーン全体で発生する温室効果ガス排出量を把握する重要な指標です。Scope1からScope3までの各段階で発生する排出量を包括的に評価することで、環境への影響を最小限に抑えるための取り組みが可能になります。

企業の持続可能性を高め、競争力を向上させるためにも、日本政府や国際的なガイドラインに基づいた取り組みや企業間での連携が求められています。