【セミナーレポート】オフィス用品EC事業者として物流と緊密連携、サステナ課題に挑んで成果!

エルテックラボ代表の物流ジャーナリスト 菊田一郎氏をホストに、さまざまなゲストをお迎えするハコベルスペシャル対談。2024年11月は「オフィス用品EC事業者として物流と緊密連携、サステナ課題に挑んで成果!」と題し、株式会社カウネット 代表取締役社長 宮澤典友氏をお迎えしました。

カウネットは、文房具やオフィス家具、事務機器メーカーであるコクヨのグループ企業。オフィス用品通販サービス「カウネット」や、大規模・中堅企業向けクラウド型購買管理システム「べんりねっと」などの事業を展開しています。

創業以来、環境問題への真摯な取り組みを続け、循環型社会の実現に向けて持続可能な経営を目指している同社。物流面でも、事業戦略との連携や他業種との共同配送、新技術導入といった取り組みで成果を挙げています。宮澤氏にはこれらの事例と共に、未来へ寄せる熱い思いをうかがいました。

この記事でわかること

- 株式会社カウネットの環境への取り組みについて

- 持続可能な経営を目指すにあたり取り入れた技術と事例

目次

株式会社カウネット

代表取締役社長

宮澤 典友氏

ゼネコン、ゲーム会社、総合商社を経て、BtoB eコマース業界へ。経営管理、EC、物流やテクノロジー領域を管轄し、2022年6月にコクヨ株式会社に入社。2022年12月にコクヨグループでオフィス通販を行う株式会社カウネット代表取締役社長に就任。同時にコクヨ株式会社執行役員 ビジネスサプライ事業本部長として国内流通事業全般を管掌。2024年10月よりコクヨサプライロジスティクス株式会社取締役(非常勤)に就任。社内大学のコクヨデジタルアカデミーでは学長を務め、コクヨグループのデジタル人材育成を担う。

エルテックラボ L-Tech Lab

菊田 一郎 氏

1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年間勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体役員等を兼務歴任。この間、国内・欧米・アジアの物流現場・企業取材は約1,000件、講演・寄稿など外部発信多数。

2020年6月に独立し現職に至る。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化/DX、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスし、著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。17年6月より株式会社大田花き 社外取締役、20年6月より23年5月まで株式会社日本海事新聞社顧問、20年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル株式会社顧問。著書に「先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える」(白桃書房、共著)、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

環境と経済は両立できる、「論語と算盤」に学ぶ物流を

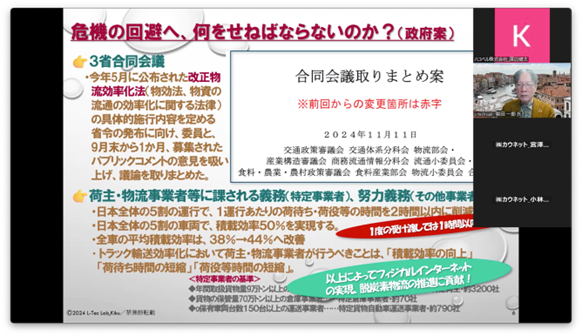

イベント冒頭、菊田氏は「危機回避へ、いま荷主に求められる物流改革」と題し、物流業界が現在注目する「改正物流総合効率化法」施行に向けた現状と課題を解説しました。

改正物効法では、運送業者だけでなく荷主にも物流効率化への取り組みが義務化されます。今年5月に交付された後、具体的な施策内容を決める省令の発効に向け、9月末から1ヶ月間パブリックコメントが募集されました。そして11月に公表されたとりまとめ案では、1運行あたりの荷待ち・荷役等の時間を2時間以内とすること、積載効率50%を目指すこと、全車の平均積載効率を現状の38%から44%へ改善することなど、具体的な義務(または努力義務)が明記されました。

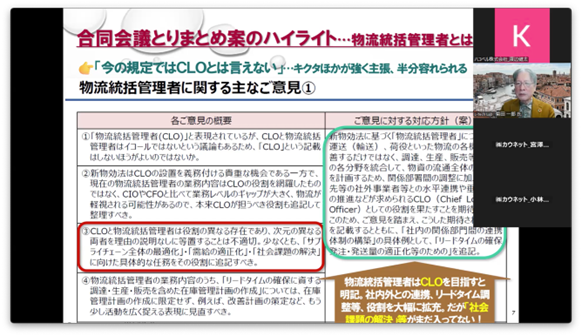

このうち、物流統括管理者(CLO)の業務内容に関する記述については、菊田氏をはじめ複数寄せられたパブリックコメントの意見をもとに、大幅な改善が加えられました。「管理的地位にある者として、自社の物流全体を統括管理する」と規定されていたものに対し、物流の課題は物流単体で解決できるものではないため、経営的視点によるサプライチェーン全体の最適化を任務とするべき、というのが菊田氏らの主張です。

この主張が一定程度受け入れられ、新たな対応方針としてとりまとめ案に反映されたのです。しかし、菊田氏はこれに加え「社会課題の解決」もまたCLOの役割とするべきであると強調しました。

菊田氏「社会課題解決に関する最高位目標はSDGsです。17のゴールを地球環境・社会・経済という3つの層に並べ替えて考えると、それらの実現に向けて物流にできることは、まず地球の環境を保全するグリーン物流(GX)、次に働く人の環境を保全するホワイト物流(EX2)、そして自動化・効率化・事業変革による物流DXです」

社会課題の解決と経済的利益の追求はトレードオフだと思われるかもしれません。しかし菊田氏は、100年以上前に渋沢栄一が著した『論語と算盤』を挙げ、道徳と経済は一致させることができると説いた大先輩の精神を改めて啓発しました。

物流の中長期プランで経営戦略と歩調を合わせる

続いて、宮澤氏がカウネットのビジネスおよび同グループにおける物流戦略について解説しました。

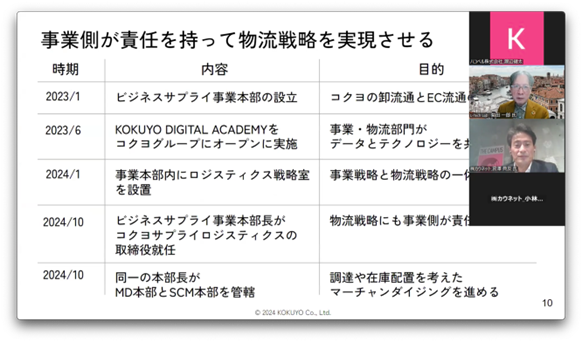

プロフィールでご紹介したように、宮澤氏は株式会社カウネット代表取締役社長と同時にコクヨ株式会社執行役員 ビジネスサプライ事業本部長として国内流通事業全般を担当しています。いわば「CLO」の立場である宮澤氏が目指しているのは、物流の地位向上と組織変革です。

具体的な取り組みの内容は、まず「ビジネスサプライ事業本部」の設立(2023年1月)です。従来、コクヨの卸流通とEC流通は、それぞれがコクヨサプライロジスティクス株式会社(KSL)と取引し、個別に利益の最大化を目指していました。KSL側からすると荷主が2社ある状態で、さまざまな要望に対して対応を調整するのはKSL側の役割でした。そこで宮澤氏は、コクヨ社内で卸流通とEC物流をビジネスサプライ事業本部として集約し、物流に対する要望は本部内で調整した上でKSLと議論する体制に組織を変えたのです。

さらに、コクヨの事業本部内にロジスティクス戦略室を設置したり、ビジネスサプライ事業本部長である宮澤氏がKSLの取締役に就任するなど、事業戦略と物流戦略を一体的に進める組織作りが進められています。

宮澤氏「物流はそれ単独で何かを成し遂げるというより、成し遂げたい事業を実現する最適な手段として求められることが多いのではないでしょうか。しかし、ロジスティクス戦略室はそうではありません。事業側が中長期のプランを描き、物流側もそれと一致する中長期プランを一緒に考えることで、整合を取りながら進めていくことを目指しています」

宮澤氏は、戦略だけでは本当の連携はできないと言います。物流現場では常にさまざまなことが起き、新しい課題が生じます。その解決にも責任を持ちながら、事業戦略と一体となって物流戦略を進めていくことが、経営視点で物流を統括するCLOに求められているのです。

異業種連携から技術活用まで、物流効率化の取り組み

次に、カウネットが実践する物流効率化の事例が紹介されました。

1)プレミアムウォーター社との共同配送

大阪の一部地域で、飲料水サーバー事業を展開するプレミアムウォーター社との共同配送を実施。平日に荷量の多いカウネットと、週末に荷量の多いプレミアムウォーター社との補完関係により、積載率を向上。年間約2,000台の配送車両削減を目指しています。

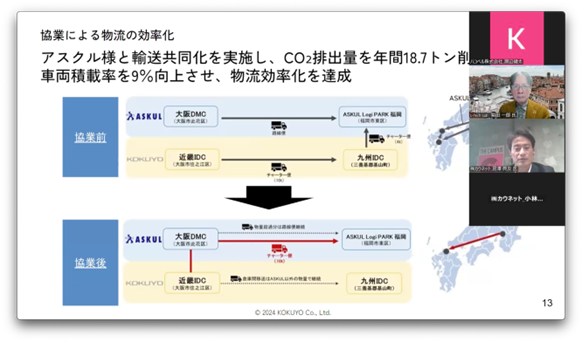

2)アスクル社との共同輸送化と機会ロス削減

従来、KSLの近畿IDCから九州IDCを経由して運んでいたアスクル福岡拠点への納品を、KSL近畿IDCからアスクル大阪拠点を経由し、共同のチャーター便でアスクル福岡拠点へ納品する形に。積載率向上と同時に、より大きな物量を一度に動かせるようになり、機会ロスの削減にも成果を挙げています。

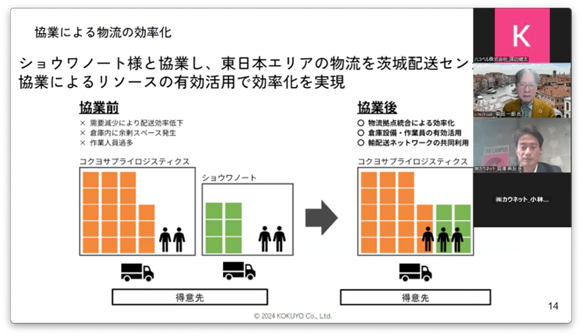

3)物流拠点の共有によるリソース有効活用

KSL茨城配送センターでは、東日本エリアにおけるショウワノート社の物流業務を受託する形で物流拠点を共有。保管・輸送を集約することで場所や人員を有効活用できるほか、得意先も同じであるケースが多いため、輸送の効率化にもつながっています。

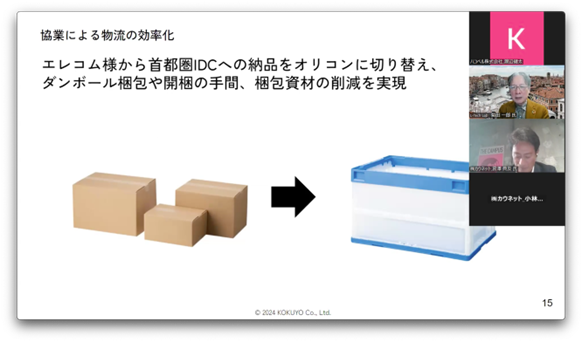

4)納品をオリコンに切り替え、メーカー側の手間も削減

メーカー側の物流プロセス高度化に対応し、物流センター側でオリコン(折りたたみコンテナ)での納品を受け入れ開始。物流センターでは納品用段ボール開梱や資源回収の手間を削減。サプライヤー側もオリコンから納品用段ボールに詰め替る作業を削減でき、お互いにメリットのある取り組みとなっています。

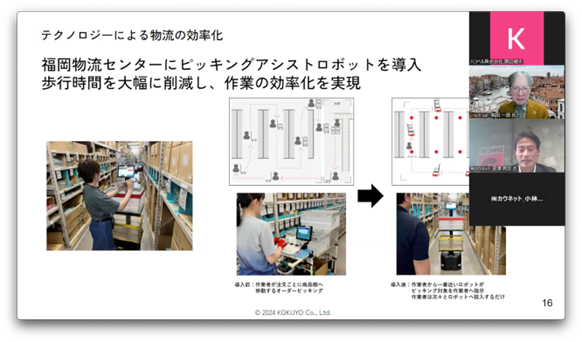

5)ロボット導入で作業者の負荷を大幅低減

倉庫内のオーダーピッキング作業にロボットを導入し、作業者が棚を歩き回って商品を集める方法から、動き回るロボットが持つ箱に作業者が商品を投入していく方法に変更。作業者の歩く距離が大幅に削減されると同時に、経験値に頼らないピッキング作業が可能に。既存の物流センターでも大規模な改修が不要なため活用できる事例です。

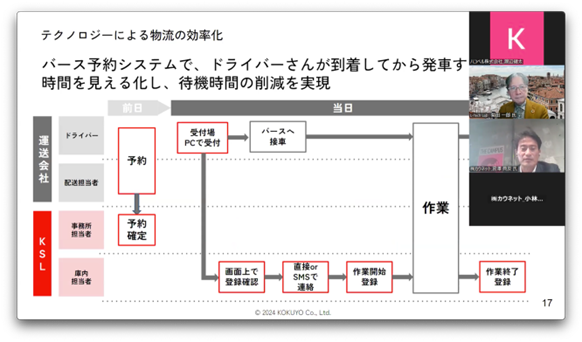

6)バース予約システムで荷待ち・荷役時間を見える化

トラックバースへの到着時間を予約するシステムを導入し、入場の混雑を緩和。効率化はもちろん、到着から発車までの時間が見える化されたことで課題が明確になり、解決策を具体化できたことがもっとも大きな成果だといいます。

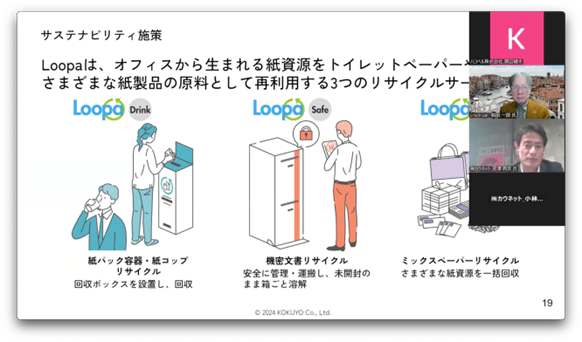

この他さらに、物流におけるサステナビリティ施策として、紙資源の回収と再利用を行う「カウネットLoopa(ルーパ)」、クリヤーホルダーの回収と再資源化を行うプラスチック資源リサイクルサービス「カウネットLoopla(ループラ)」などの取り組みも紹介されました。

熱い思いで協業を進める「レッド物流」を提唱

宮澤氏は最後に、未来に向けて「宇宙で働く人々へもサービスを提供していきたい」という展望を語りました。

宮澤氏「宇宙の視点から見れば、私たちは同じ地球人であり地球の企業です。宇宙にいる人へモノを届けようとしたら、地球のさまざまな企業が協力し合わなくてはなりません。実際に私たちが宇宙に向けてサービスを提供したいというよりも、届けるために私たちが協力し合うことをゴールとして掲げているのです」

宇宙へサービスを提供するなら、ロボットやAIといったテクノロジーとコワークする(一緒になって働く)ことが必須です。また、業界を超えた協業もより進化させていく必要があると、宮澤氏は強調します。

宮澤氏「災害が起きると、荷主・物流事業者・行政が協力し合い、熱い思いとそれを実現するスキルを持った人達が集まり危機に立ち向かいます。私たちEC業界も、救援をお手伝いする中でたくさんのことを実現してきました。非常時にそれができるということは、平時にも皆さんの心の中にはあるはずです。それを日頃から発揮し、情熱でつながり協業する熱い物流を『レッド物流』として推し進めていきたいと思います」

物流課題の解決策として以前から「グリーン物流」「ホワイト物流」を掲げてきた菊田氏も、これに「レッド物流」を加えることに、大きな賛同を示しました。宇宙の視点を持って個別の企業や業界の枠を超え、共に物流危機・環境危機に立ち向かう姿勢が、今まさに求められています。

また、対応にお悩みの事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度壁打ち相手としてハコベルにご相談ください。

◇◇◇

引き続き、荷主企業様や物流事業者様に向けて定期的に各種セミナーを開催しております。

以下よりご確認いただき、ぜひご参加ください!

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)