【セミナーレポート】新春特別講演 2025年「物流持続可能性の危機」を乗り越える!

エルテックラボ代表の物流ジャーナリスト 菊田一郎氏をホストに毎月お届けしているハコベルウェビナー。今回は新春特別講演『2025年「物流持続可能性の危機」を乗り越える!』と題し、菊田氏が次の4つの視点から現在の物流危機に対する提言を展開しました。

第一部:物流2024年問題「運命の日」と新物効法の省令展望

第二部:働く人の環境保全/ホワイト物流で人手不足危機を克服

第三部:物流現場DX≒自動化・デジタル化と失敗回避の勘所

第四部:GXマストの理由と物流グリーン化の喫緊施策

ここではその概要をレポートします。

この記事でわかること

- 2024年問題と新物効法による影響と対策方法

- 人手不足危機を回避するためには

- 物流DXの必要性と成功事例について

目次

エルテックラボ L-Tech Lab

菊田 一郎 氏

1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年間勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体役員等を兼務歴任。この間、国内・欧米・アジアの物流現場・企業取材は約1,000件、講演・寄稿など外部発信多数。

2020年6月に独立し現職に至る。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化/DX、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスし、著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。17年6月より株式会社大田花き 社外取締役、20年6月より23年5月まで株式会社日本海事新聞社顧問、20年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル株式会社顧問。著書に「先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える」(白桃書房、共著)、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

第一部:物流2024年問題「運命の日」と新物効法の省令展望

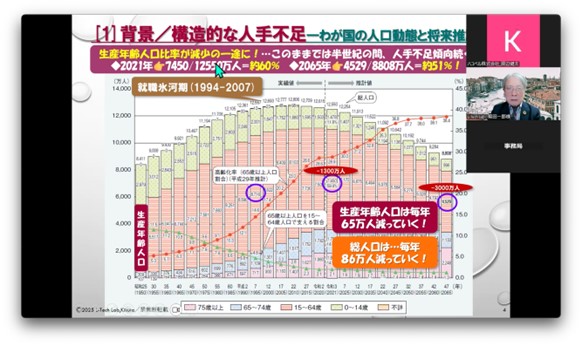

昨年からメディアで度々報じられてきた「物流2024年問題」ですが、その背景として菊田氏はまず、構造的な人手不足を指摘します。日本の生産年齢人口がピークを迎えた1995年前後、逆に求人がバブル崩壊で減少したため、「就職氷河期」となり、その影響が現在にも続いています。同時に、1990年の旧物流2法改正により運送業への参入障壁が下がり業者数が激増。ところがこちらもバブル崩壊による物流量減少のタイミングに重なったことで、輸送力の供給過剰に陥りました。その結果、「物流サービスの買いたたき=運賃低下=ドライバーの給料低下」が現在まで続いてきたのです。2050年以降には総人口の減少で物流需要自体も減り、均衡点に達すると予想されますが、「少なくとも15年程度は恒常的な人手不足が続く」と菊田氏は見ています。

この状況の中、働き方改革法制によってドライバーの「年間拘束時間3300時間以下」「時間外労働960時間以下」とされるため輸送力が大きく不足することが「2024年問題」として注目されたのです。しかし菊田氏は、これが本当に問題になるのは2025年であると、1年以上前から訴えてきました。各社により異なる「年度」が、4月からの企業は2025年3月まで、1月からの企業は2025年12月までの1年にこの制限が適用されます。期末になって制限時間を使い果たしたドライバーが続発するとしたら、「もう運べない!」というホラーストーリーが現実化するわけです。何としてもこんな事態を回避せねばなりません。

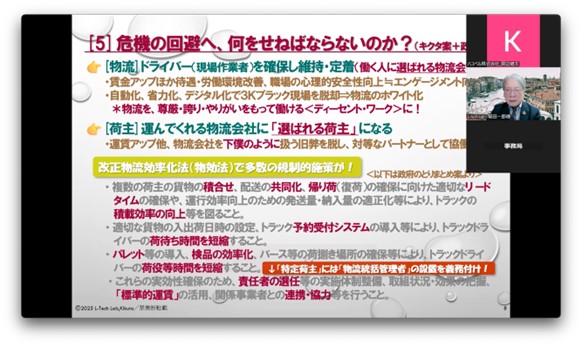

さらに今注目の新・物流2法の改正により、多くの規制的施策がいよいよ開始されます。例えば、複数の荷主による貨物の積合せや、共同配送、帰り荷の確保、リードタイムの延長、積載率の向上、予約システム導入やパレット化による荷待ち・荷役時間短縮などが、物流事業者だけでなく荷主企業にも、義務化ないし努力義務化されるのです。菊田氏はその内容を評価しつつも、CLO(Chief Logistics Officer)を目指すと明記された物流統括管理者の役割については、さらなる検討の必要性を訴えます。

「サプライチェーンの全体最適、需給最適化、社会課題の解決まで役割に含めなくてはCLOとは言えません。この点は私をはじめとするパブリックコメントの指摘により昨年11月の取りまとめ案でかなり前進しましたが、いまだに社会課題の解決は含まれていません。最終の省令案の発表に注目しているところです」(菊田氏)

第二部:働く人の環境保全/ホワイト物流で人手不足危機を克服

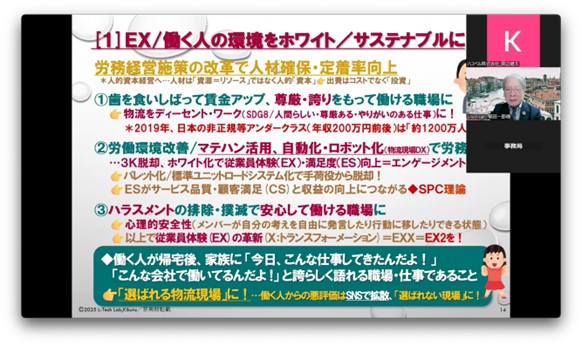

人手不足が続く今、人材は「ヒューマンリソース」ではなく「ヒューマンキャピタル(人的資本)」ととらえ、人が働く環境のホワイト化・サステナブル化によって人材確保と定着率向上を進めなくてはなりません。

現在は特に、何か悪評があればSNS等ですぐに拡散する「レピュテーションリスク」に注意が必要です。多くの求人サイトにはクチコミ機能があり、企業の働く環境に対する批判を誰もが目にすることができる状況にあるからです。菊田氏は、ある求人サイトのクチコミをピックアップして現に実在するリスクを提示しました。こうした現実を知らない経営者も少なくないと言います。映画監督 上田慎一郎氏(『カメラを止めるな』などで知られる)が1分ショートフィルム「逆面接」で描いた世界に近いことが、現実でも起こりつつあるのです。

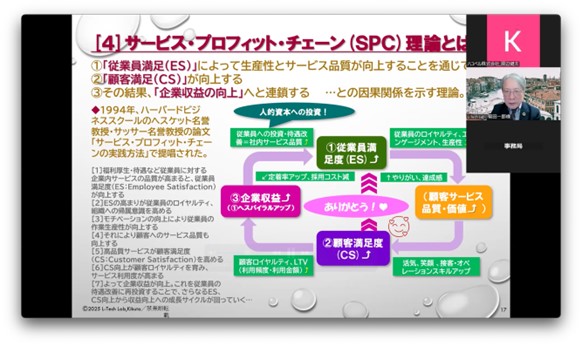

ホワイト化・サステナブル化で「(働く人から)選ばれる物流現場」になるために、菊田氏は2つの施策を提案しました。1つは世界的に知られる経営理論「SPC(サービスプロフィットチェーン)」です。簡単にいえば「企業が従業員を大切にすることでサービス品質が向上し、その結果、顧客の満足度が高まり、企業の収益増につながる」という内容であり、さらに感動した顧客からの感謝が従業員に伝わったりすれば、やりがいが高まって定着率が向上し、採用・教育のコスト削減にもつながります。

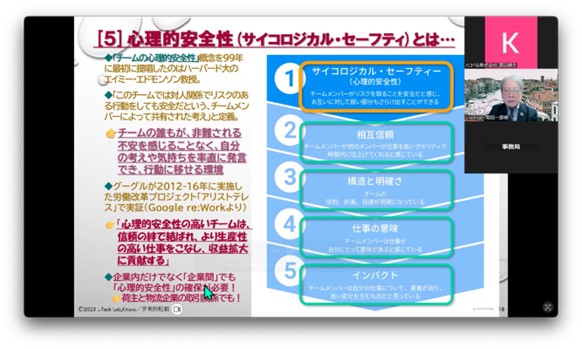

もう1つは「心理的安全性」の確保です。これは「チームの誰もが非難される不安を感じることなく自分の考えや気持ちを発言でき、行動に移せる環境」と定義されており、生産性向上や収益拡大に貢献することをGoogleが実証しています。菊田氏は、チーム内だけでなく荷主と物流企業の間にも心理的安全性が必要であると指摘します。

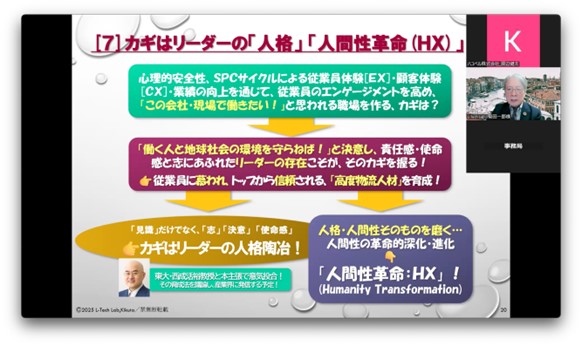

そして、これらの施策を実現していく鍵は「責任感、使命感にあふれたリーダーの存在である」と菊田氏は強調しました。

「働く人を心から大切にし、地球社会の持続可能性を守るという志、使命感をもったリーダーの人格こそが鍵です。これを私は人間性そのものを磨くこと、人間性の革命的進化(Humanity Transformation=HX)と表しています。人が変わることで現場が変わる、会社が変わる、地域社会が変わる、もしかしたら国が変わる。そんな国の仲間を増やせば、世界が変わるかもしれません。その発端をなすものこそ、一人の人間性の革命的進化だと、私は信じています」(菊田氏)

第三部:物流現場DX≒自動化・デジタル化と失敗回避の勘所

働く環境のホワイト化・サステナブル化を実現するには、物流現場のDXが欠かせません。しかし、単にロボットや自動化設備を導入すればいいかというと、そう簡単ではないのです。菊田氏はこれまでに取材した先進的な取り組みから、いくつかの事例を示しました。

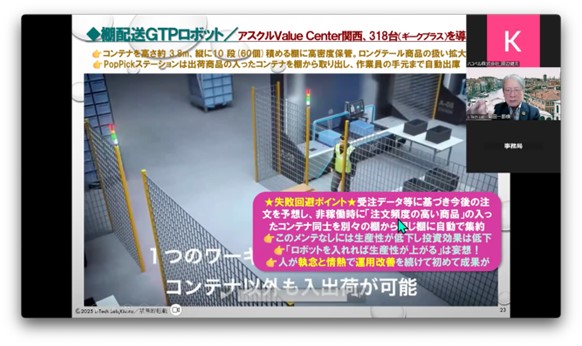

全面的な自動化を進めるアスクルでは、より高効率の棚配送ロボットを導入した上で、非稼働時に受注予測を基に出荷棚の集約を行うなどの運用改善を重ね、生産性を高めています。

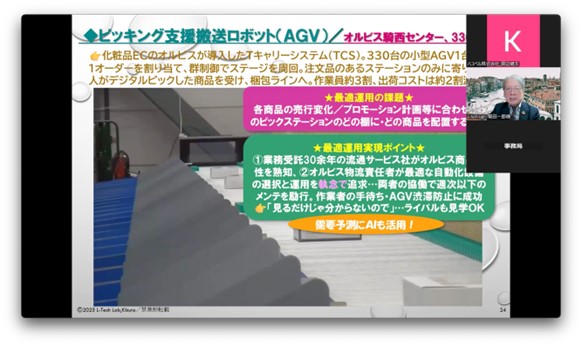

多数のピッキング支援搬送ロボット(AGV)を導入したオルビスの配送センターでは、作業者の手間ち時間とAVGの渋滞を最少化するため、商品の売れ行きやプロモーション計画に合わせた棚配置などの運用最適化を絶えず追求しています。

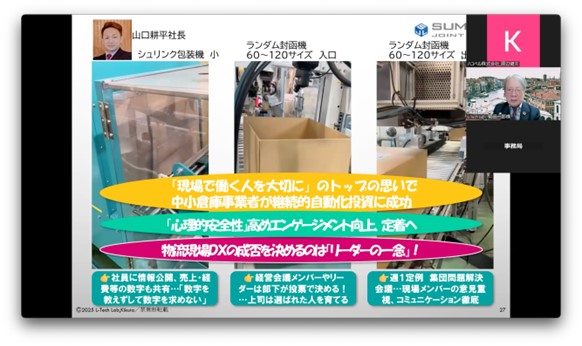

事例は大企業に限りません。株式会社スミレ・ジョイント・ロジは年商25億円規模の企業ですが、10年以上前から積極的な自動化を推進し、実績を上げています。同社 山口耕平社長は、社員に対して売上・経費等を含む会社の情報を開示し、経営会議のメンバーや現場のリーダーは社員が投票で決めるなど、驚くほどオープンな経営を実践しています。さらに、週1回の定例会議では現場メンバーの意見を取り上げ、問題解決やコミュニケーションの徹底を図っています。現場で働く人を大切にするトップの思いが、継続的な自動化投資を成功させた好例と言えます。(より詳しくは、2024年6月のウェビナーレポートでご紹介しています。)

現場のDXというと、機械化・自動化といった物理環境に着目されがちです。しかし菊田氏は「失敗を回避し効果を最大化するには、機械ではなく、リーダーの執念と情熱がカギ。運用改善を徹底して続けていけるかが勝負」だと重ねて強調しました。

第四部:GXマストの理由と物流グリーン化の喫緊施策

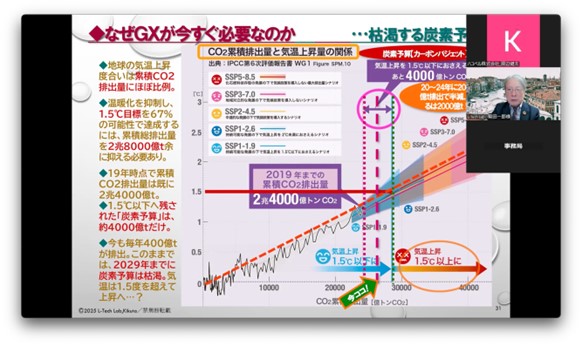

菊田氏は最後に、世界的な重要課題である「GX(Green Transformation)」と、物流に求められる対策について述べました。世界的な気温上昇を1.5度未満に抑えるためには、地球全体のCO2累積排出量を2兆8000億トンまでに抑える必要があります。2019年にはすでに累積2兆4000億トンが排出され、残った排出許容量(カーボンバジェット)は4000億トン。それ以降毎年約400億トンの排出が続いているため、現在残されたカーボンバジェットは2000億トンしかないと考えられています。

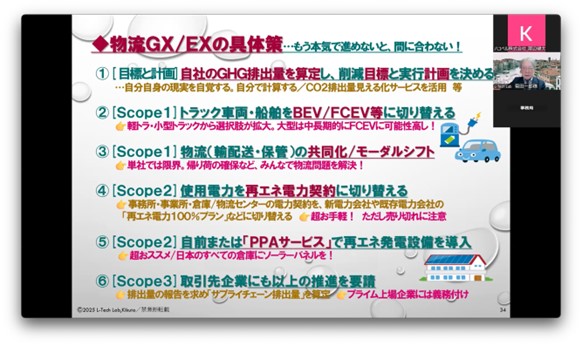

日本国内では、2030年度の温室効果ガス排出を2013年度実績から46%削減することを目指す中期目標が立てられています。運輸部門に対しては、2.24億トンから1.46億トンへ、約35%の削減が求められています。これをどのように実現すればいいのでしょうか。菊田氏は「本気で進めないと間に合わない」と危機感を強調した上で、次のような具体策を提言しました。

①[目標と計画 ]自社のGHG排出量を算定し、削減目標と実行計画を決める。

②[Scope1]トラック車両・船舶をBEV/FCEV等に切り替える

③[Scope1]物流(輸配送・保管)の共同化/モーダルシフト

④[Scope2]使用電力を再エネ電力契約に切り替える

⑤[Scope2]自前または「PPAサービス」で再エネ電設備を導入

⑥[Scope3]取引先企業にも以上の推進を要請

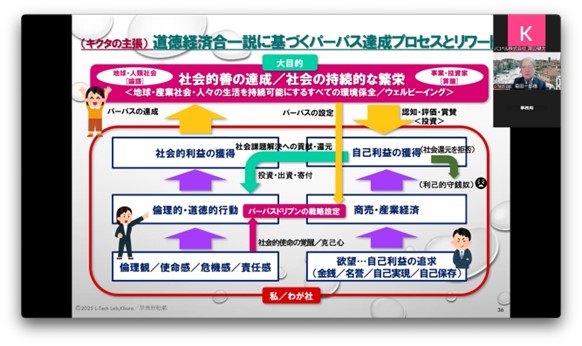

菊田氏は、2015年に国連で採択された「2030年までに達成するべき持続可能な開発目標(SDGs)」を環境・社会・経済という3つのレイヤーに並べ直し、人類社会の最高位目標であると位置付けました。地球環境や社会を良くする「道徳」と、利益を追求する「経済」は相反するものと考えられがちですが、日本では100年以上前に渋沢栄一が『論語と算盤』において「道徳と経営は合一すべき」と述べています。

菊田氏はこれを「道徳経済合一説に基づくパーパス達成プロセスとリワード」という枠組みにまとめ紹介しました。たとえ自己利益の追求から始めたとしても、利益を社会課題の解決に還元することで、社会的善/社会の持続的な繁栄という大きなパーパス達成に貢献することが可能であると主張しました。

「物流DX、GX、EXによって、物流と社会・地球環境を持続可能にしよう、というのが私の提言です。そしてHX=人間性革命を成し遂げたリーダーに、この取り組みを力強く推進して欲しいと願っています」(菊田氏)

ハコベルでは、ウェビナーや菊田氏のスペシャル対談を通じて物流に関する情報・事例・提言を発信して参りますので、2025年も引き続きご注目ください。

◇◇◇

ハコベルでは定期的に各種セミナーを開催しております。

以下よりご確認いただき、ぜひご参加ください!

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)