【セミナーレポート】三菱倉庫の「サステナビリティ経営」に学ぶ、脱炭素物流のかたち

.jpg?fit=crop&w=3072&fm=jpeg)

エルテックラボ代表の物流ジャーナリスト 菊田一郎氏をホストに毎月お届けしているハコベルウェビナー。2025年6月は、三菱倉庫株式会社よりサステナビリティ推進部長田中浩二様をお迎えし、「サステナビリティ経営の強化」を同社が2030年に目指す「MLC2030ビジョン」のひとつに定める中で、具体的にどのように脱炭素物流に取り組んでいるのか、現在までの実績と今後の展望をうかがいました。

この記事でわかること

- 脱炭素物流を取り巻く現状と課題

- 脱炭素化に向けた具体策について

- 三菱倉庫が掲げる「サステナビリティ経営」とは

- GHG排出量削減に向けての具体的な取り組み

三菱倉庫株式会社

サステナビリティ推進部長

田中 浩二 氏

慶応義塾大学経済学部卒、青山学院大学国際政治経済学部修士課程修了、中小企業診断士。1991年三菱倉庫株式会社入社。国際輸送業務に従事して、タイ法人出向。人事部を経て現在サステナビリティ推進部でESG経営を推進。日本物流学会に所属し、物流関連の論考を執筆 趣味は剣道(7段)と登山。

エルテックラボ L-Tech Lab 代表

物流ジャーナリスト 菊田 一郎 氏

1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年間勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体役員等を兼務歴任。この間、国内・欧米・アジアの物流現場・企業取材は1,000件以上、講演・寄稿など外部発信多数。

2020年6月に独立し現職。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化/DX、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスし、著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。17年6月より株式会社大田花き 社外取締役、20年6月より23年5月まで株式会社日本海事新聞社顧問、20年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル㈱顧問。著書に「先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える」(白桃書房、共著)、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

カーボンバジェットは枯渇目前、本気で物流GX/脱炭素化へ

セミナー冒頭に菊田氏より「物流と地球社会のサステナブル化=脱炭素化への課題と展望」と題し、今回のテーマである「脱炭素物流」を取り巻く現在の状況が解説されました。

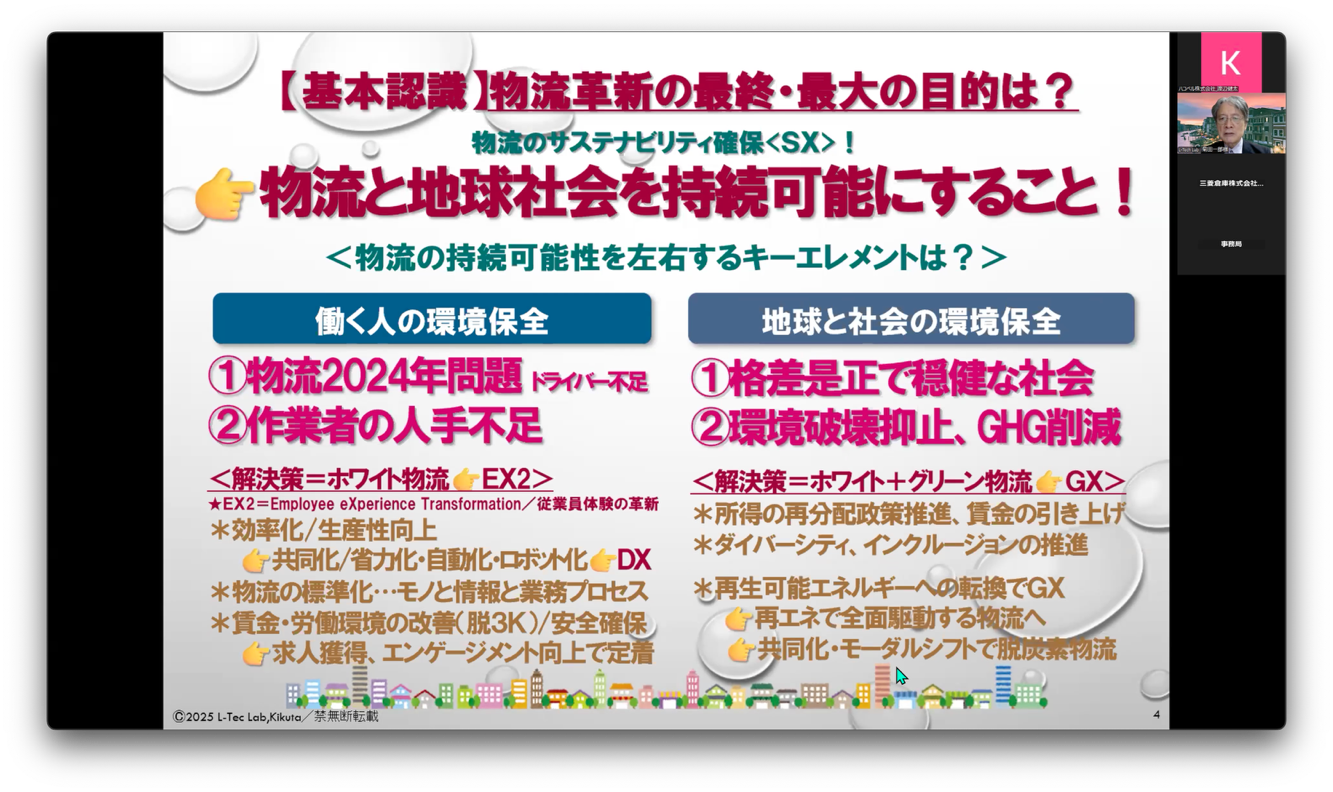

菊田氏はかねてより物流革新の最終・最大の目的は、「物流と地球社会を持続可能にすること」にあると主張しています。実現の鍵となるのは「働く人の環境保全」と「地球と社会の環境保全」であり、脱炭素化はその重要な要素のひとつです。

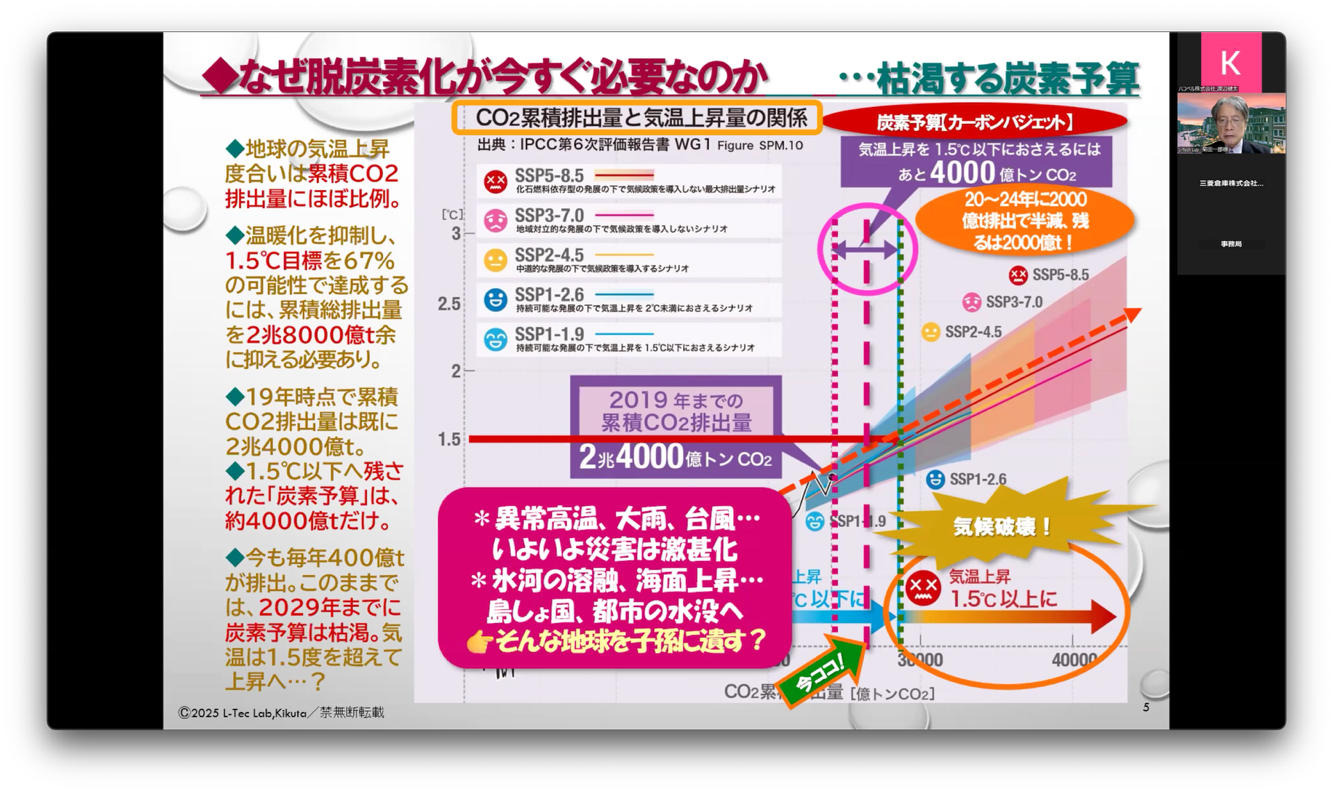

脱炭素化は、世界的な気候変動対策においても急務とされています。科学的な検証から地球の気温上昇はCO2の累積排出量とほぼ正比例の関係にあることがわかっています。2019年までの累積CO2排出量は2兆4000億トンに達しており、気温上昇を1.5℃に抑えるために許容される排出量はあと4000億トンとされています。これを「カーボンバジェット(炭素予算)」と言います。現在のペースでCO2排出が続けば、2029年までにカーボンバジェットが枯渇すると考えられているのです。

この問題に対して、国内では「地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画」として、部門別に2030年までの排出量削減目標が示され、運輸部門では2013年に対して35%の排出削減が目標値とされました。

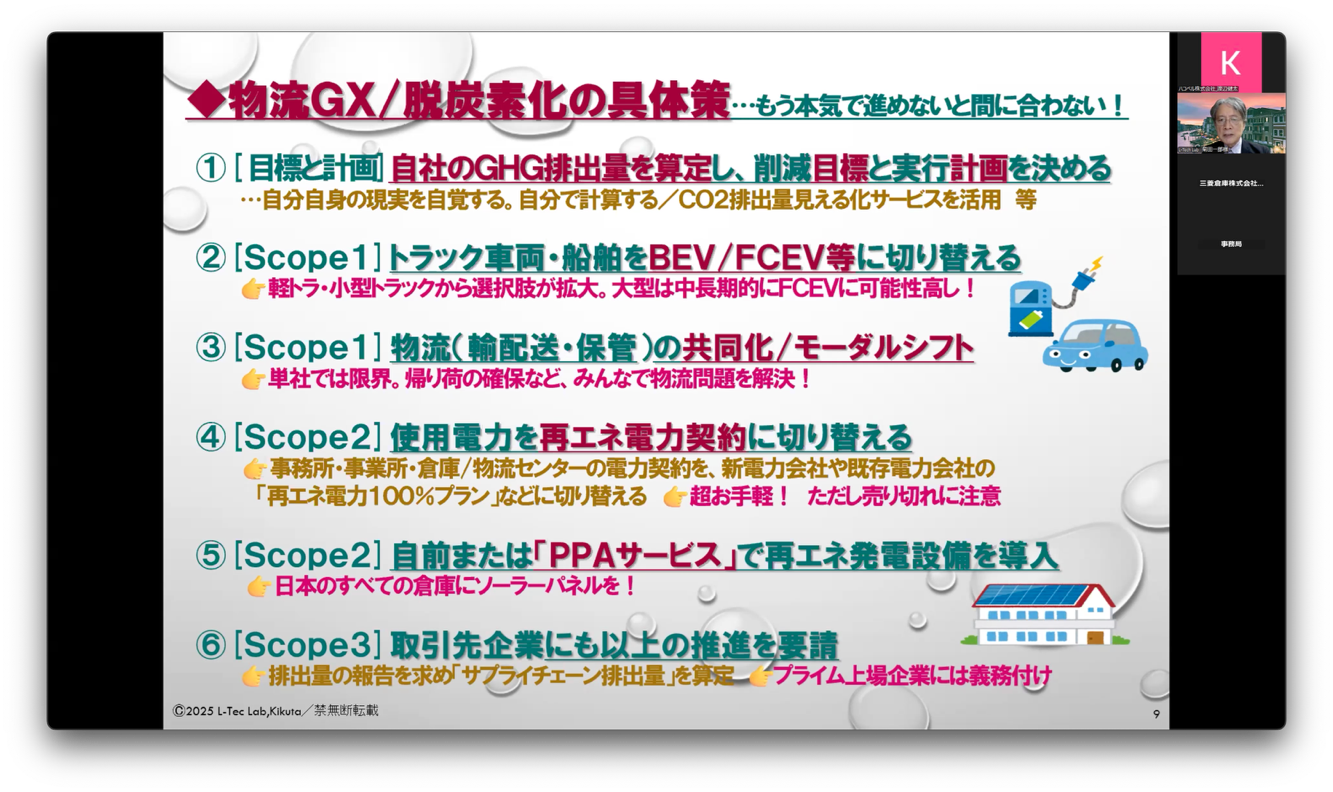

菊田氏は、政府の「第7次エネルギー基本計画」に対する課題を指摘しながらも、「物流業界は本気で脱炭素を進めなくてはならない」と強調し、サプライチェーン排出量のScope1〜3の考え方を物流GXに当てはめた具体策を示しました。

「CO2排出削減の流れは今後も進む」混乱期における三菱倉庫の判断

続いて三菱倉庫の田中浩二氏が登壇し、はじめに同社のサステナビリティ経営に対する姿勢を解説しました。

三菱倉庫は今年で創業138年を迎える物流企業の老舗であり、国内6大港を中心としたロジスティックス事業、港湾運送事業、不動産事業、国際輸送事業を展開しています。現在は、倉庫施設の土地を活用した不動産事業、およびパートナー企業との連携やCVC(コーポレートベンチャーキャピタル) MLCベンチャーズ株式会社による投資を通じたイノベーションの創出にも力を入れています。

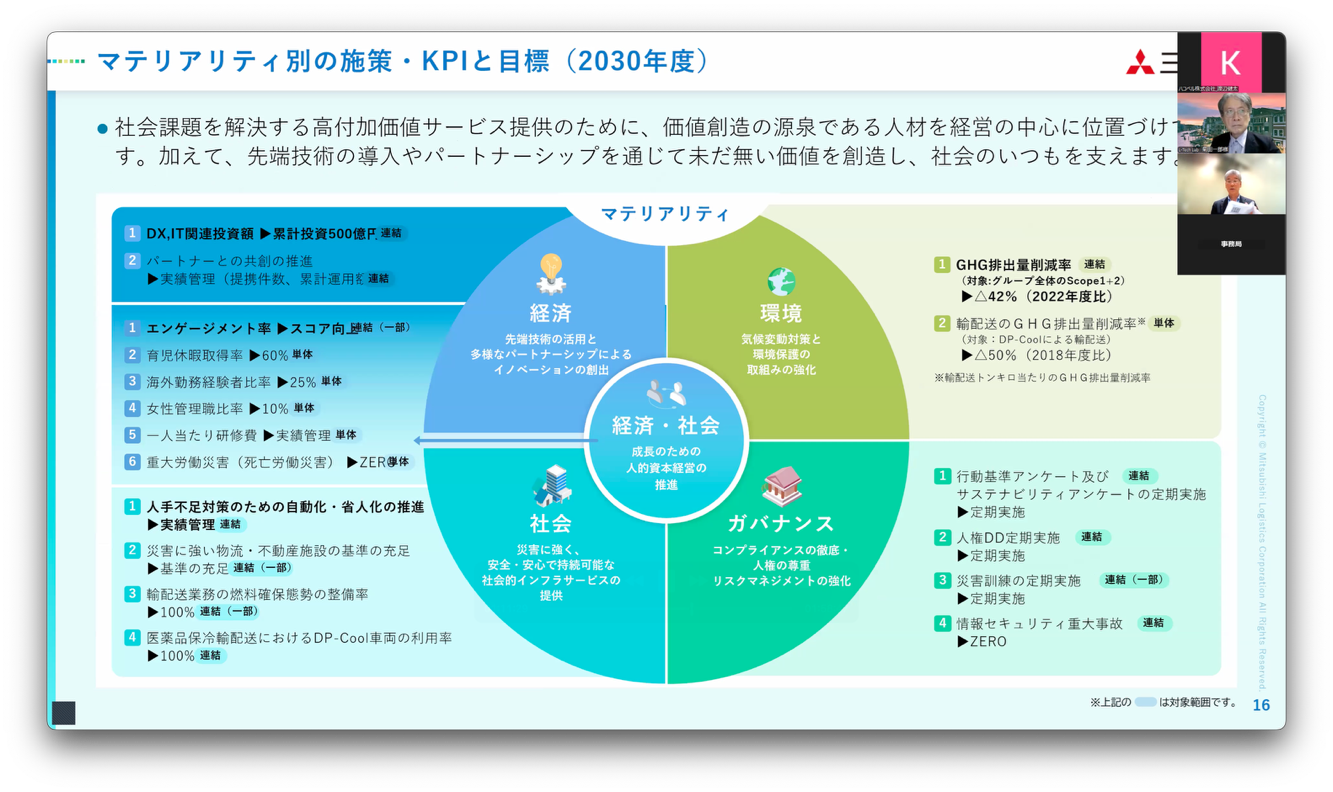

同社は2024年、新たにパーパスを定め、サステナビリティ経営の取り組みをさらに推進するため優先して取り組むべきマテリアリティ(重要課題)を見直しました。そのマテリアリティに定義された6項目の1つである「気候変動対策と環境保護の取組みの強化」に、2030年度までの目標としてGHG(CO2を含む地球温暖化ガス)排出量削減率を2022年度比で−42%が掲げられているのです。

現在、世界各国(特に米国)ではESG経営や気候変動対策に対する逆風が目立つ状況になっており、企業にとっては将来的な経営方針を見定める上でのリスクとなっています。その一方で、企業にとってのチャンスもまた存在すると田中氏は指摘しました。

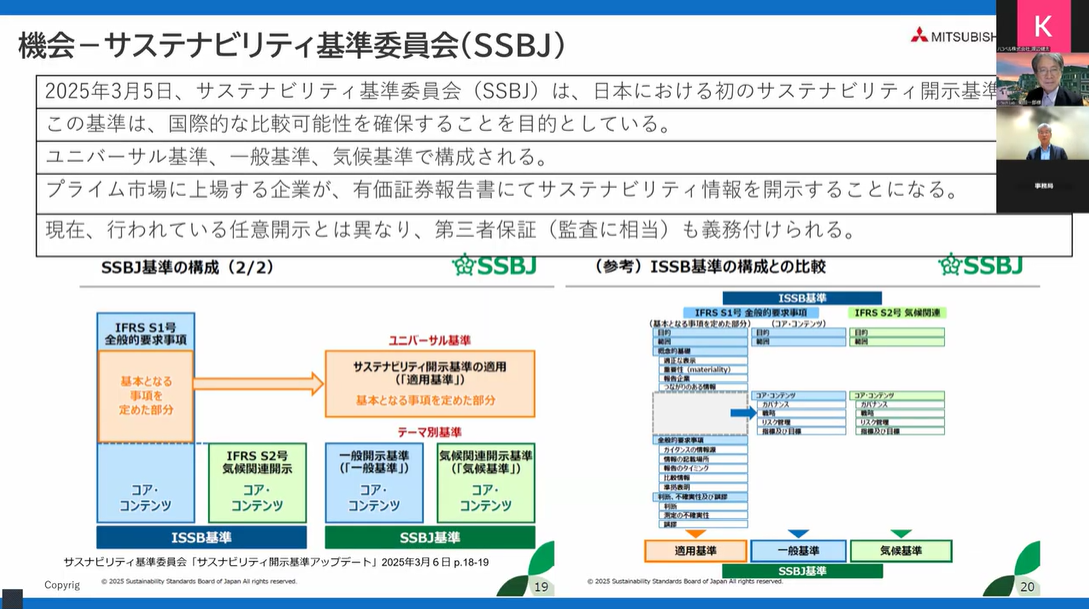

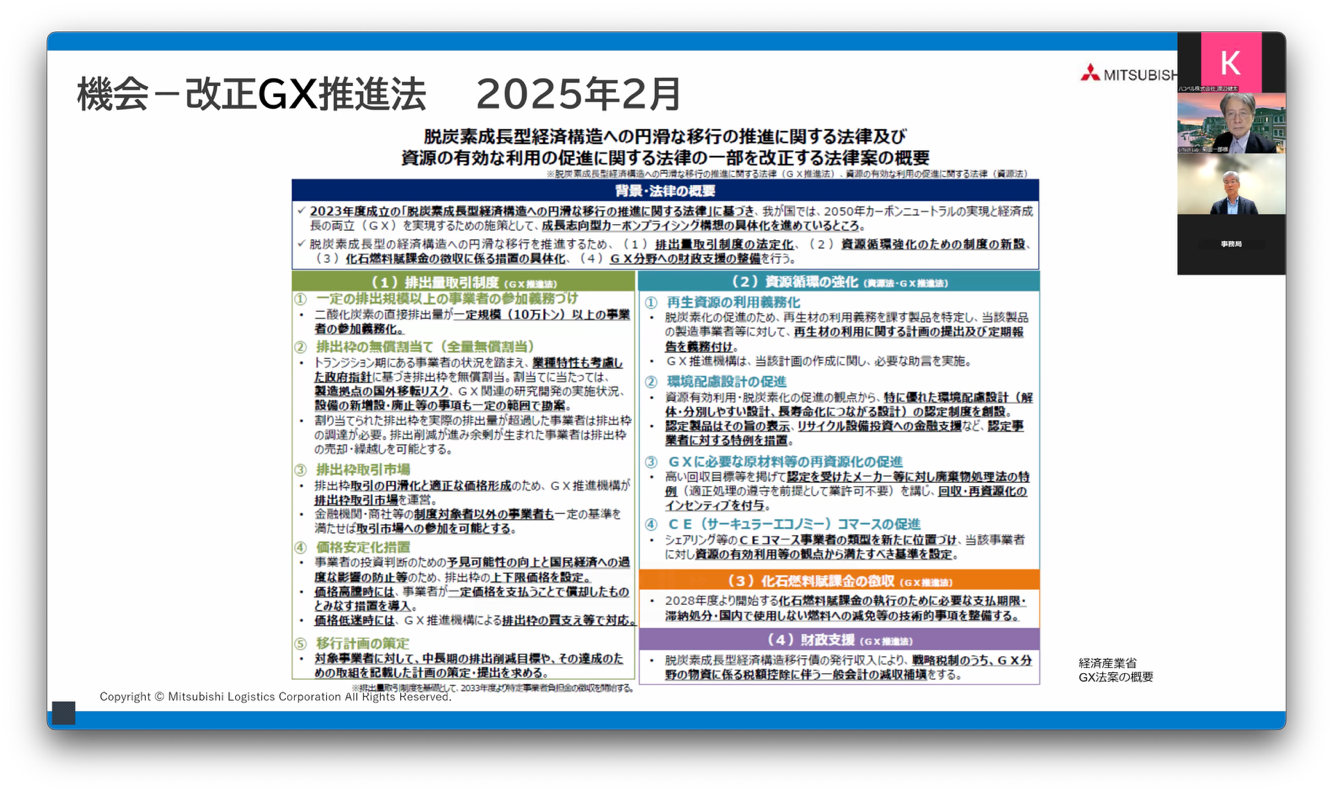

サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、時価総額3兆円以上のプライム上場企業について2027年3月期よりSSBJ基準の適用を義務化する案を出しました。また、今年改正されたGX推進法では、二酸化炭素の排出量が年間10万トン以上の企業に対して、2026年度から開始される予定の排出量取引制度への参加が義務づけられることになりました。運用資産総額259兆円を保有する年金積立金管理運営独立行政法人(GPIF)も、ESG指数投資の継続を発表しています。

「あくまで個人的な意見ですが、ESGの流れ、特にCO2排出量の削減については、一時的な混乱があるかもしれませんが、今後も進んでいくと理解しています。物流分野で国内CO2排出量の20%を占めている以上、企業の社会的責任としてしっかりと取り組む必要があると考えています」(田中氏)

電化・省エネ化からイノベーション創出まで、三菱倉庫の全方位的取り組み

田中氏は次に、同社の具体的な取り組み事例を紹介しました。

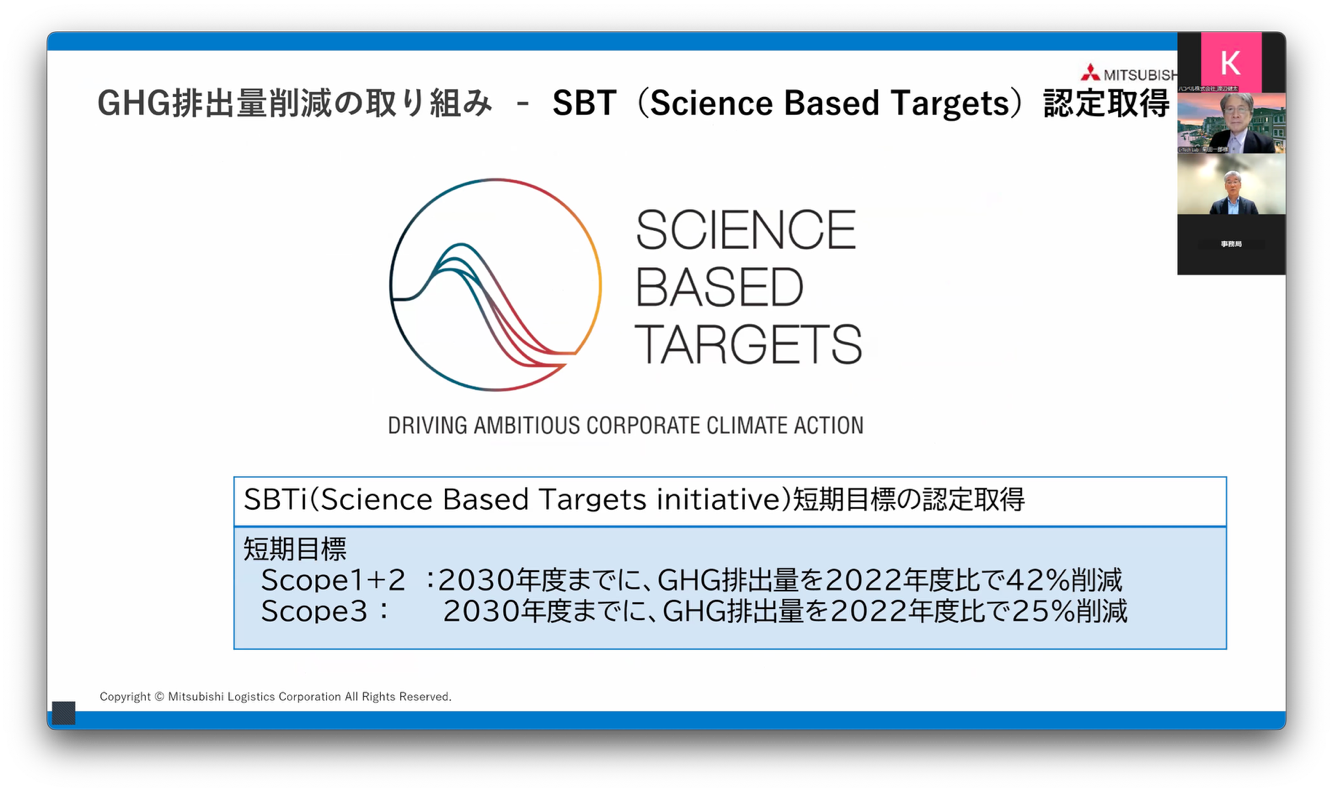

先の資料の通り、同社の2030年度までのGHG排出量削減目標は2022年度比で−42%ですが、これはサプライチェーン排出量のScope1とScope2を対象にしたものです。これにScope3の25%削減という目標をあわせ、同社は昨年、科学的知見と整合した目標設定を支援・認定する機関「Science Based Targets(SBT)」の認定を取得しました。

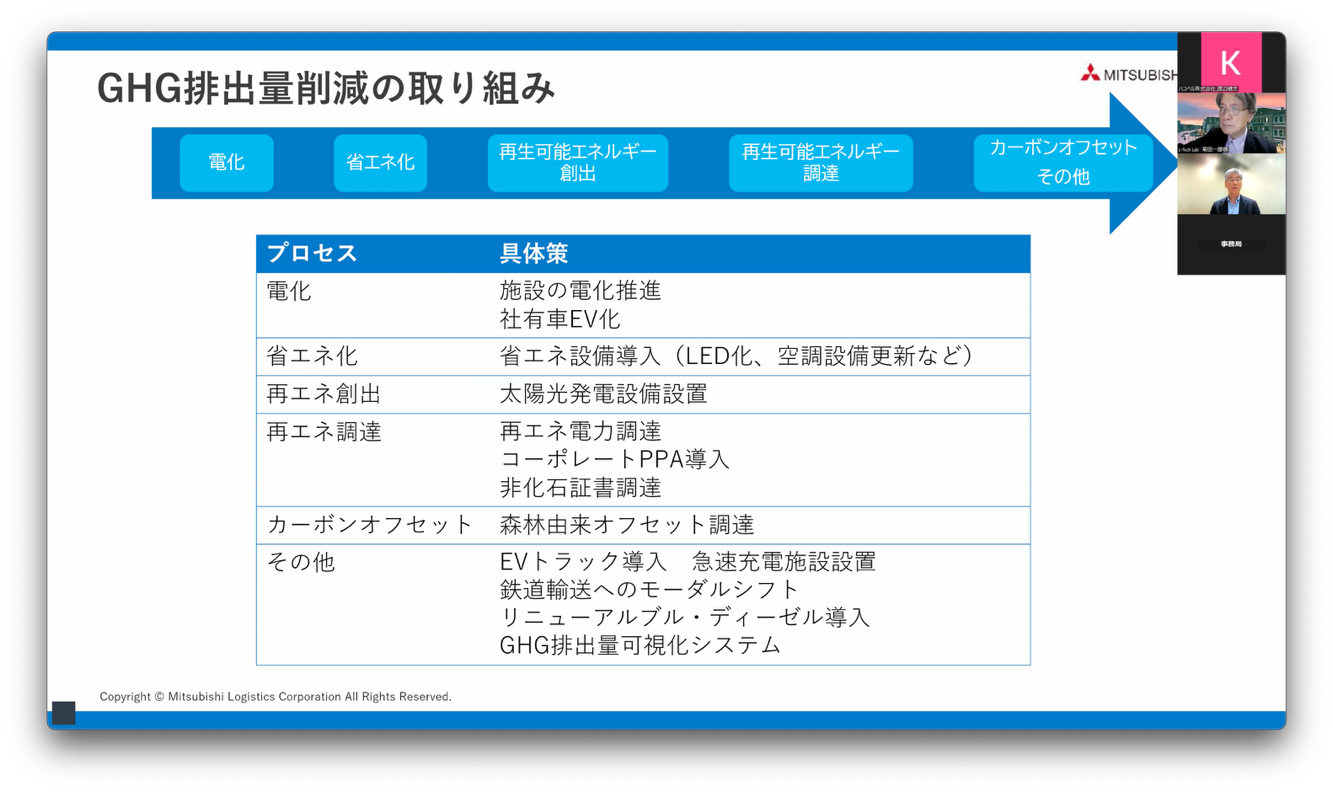

そのうえで、現場での排出量削減の取り組みは、「電化」「省エネ化」「再エネ創出」「再エネ調達」「カーボンオフセット」というプロセスで進められています。

「電化率は22年度の段階で、三菱倉庫単体で90%を超えています。また省エネ化については、当社が医薬品倉庫などの低温倉庫を多く運用してきたことから、以前から積極的に導入が進められてきました」(田中氏)

「再エネ創出」の分野では、同社の設置可能なあらゆる施設に太陽光発電設備を設置済みですが、近年の発電設備の軽量化などに伴って、以前は構造的に設置できなかった施設へも新たな設置を再検討しているところです。また、ペロブスカイト太陽電池などの新しい技術の開発についても調査・検討に前向きに取り組んでいます。

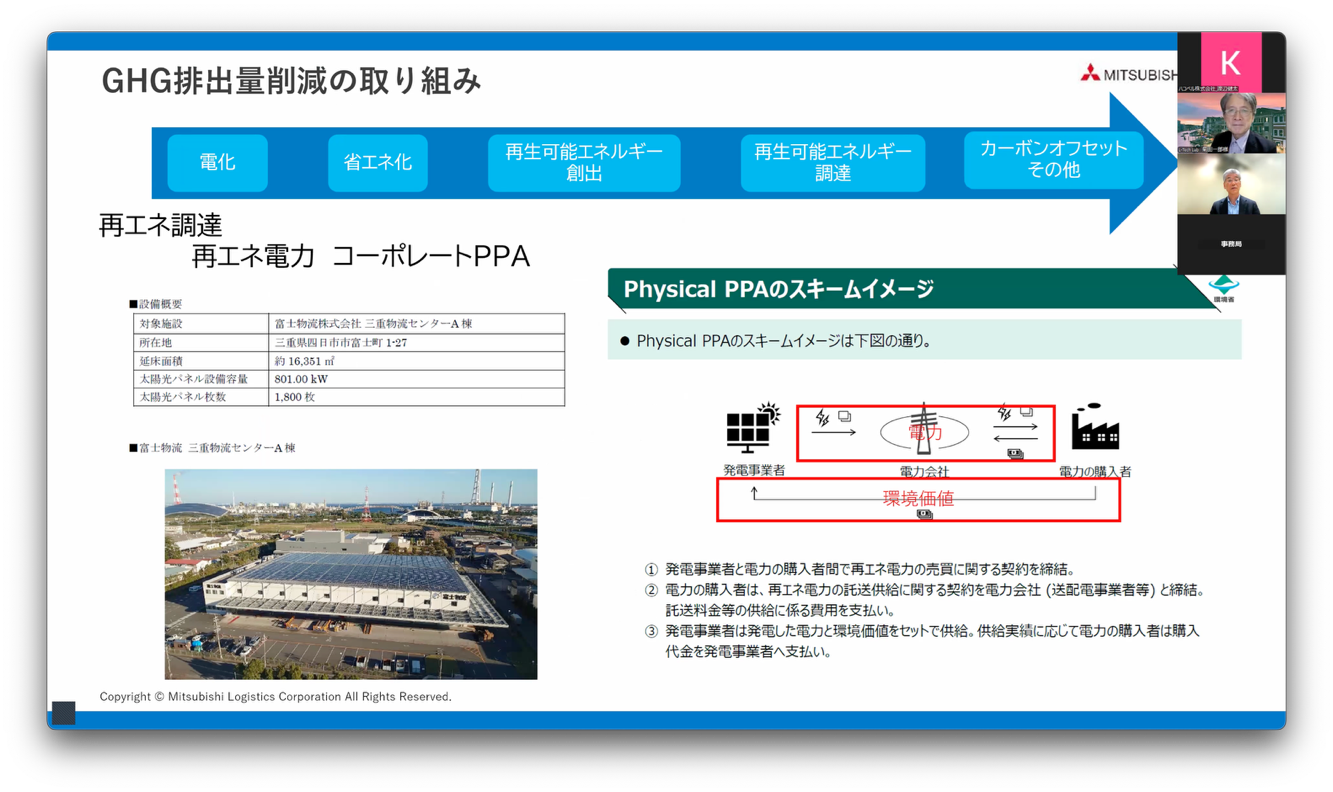

「再エネ調達」については一般的に、電力会社からの再エネ由来電力を調達する方法がメインになります。しかし、将来的に再エネ由来電力の需要が増加した場合の供給力や価格安定性の面で不透明さが残ります。

その対策として、三菱倉庫では「コーポレートPPA」の導入を進めています。コーポレートPPAとは、オンサイトの場合、企業が発電施設の設置場所を発電事業者に貸し、そこで発電された電力を自社で消費しつつ、余れば発電事業者に売るという創エネモデルで、設備の設置・運用費用を抑えながら再エネ電力を安定的に調達する手段として注目されています。

また、短期的なGHG排出量削減の手段として「非化石証書」購入や、社会貢献活動の一環としてカーボンオフセット(GHGガス削減・吸収プロジェクトへの資金提供)を活用するなど、全方位的にGHG排出量削減に取り組んでいます。

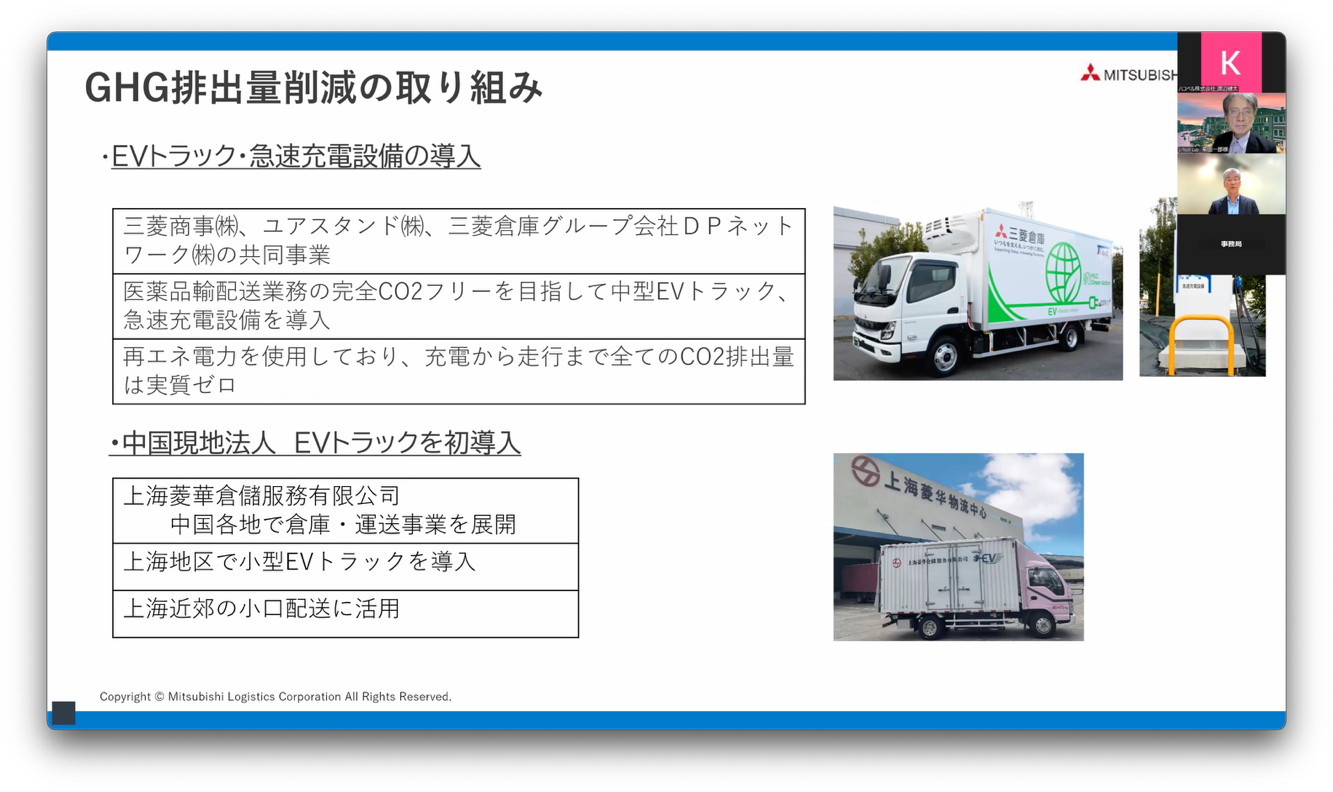

こうした一般的なプロセス以外にも、三菱倉庫ではさまざまな独自の取り組みを展開しています。2025年3月より、三菱商事などとの共同事業で医薬品輸配送業務用の低温輸送中型EVトラックを導入しました。充電にも再エネ電力を使用することでCO2排出を実質ゼロとし、急速充電器の導入により1日2回の運行を実現しています。今後はさらに運行回数を増やすため効率化を図る計画です。

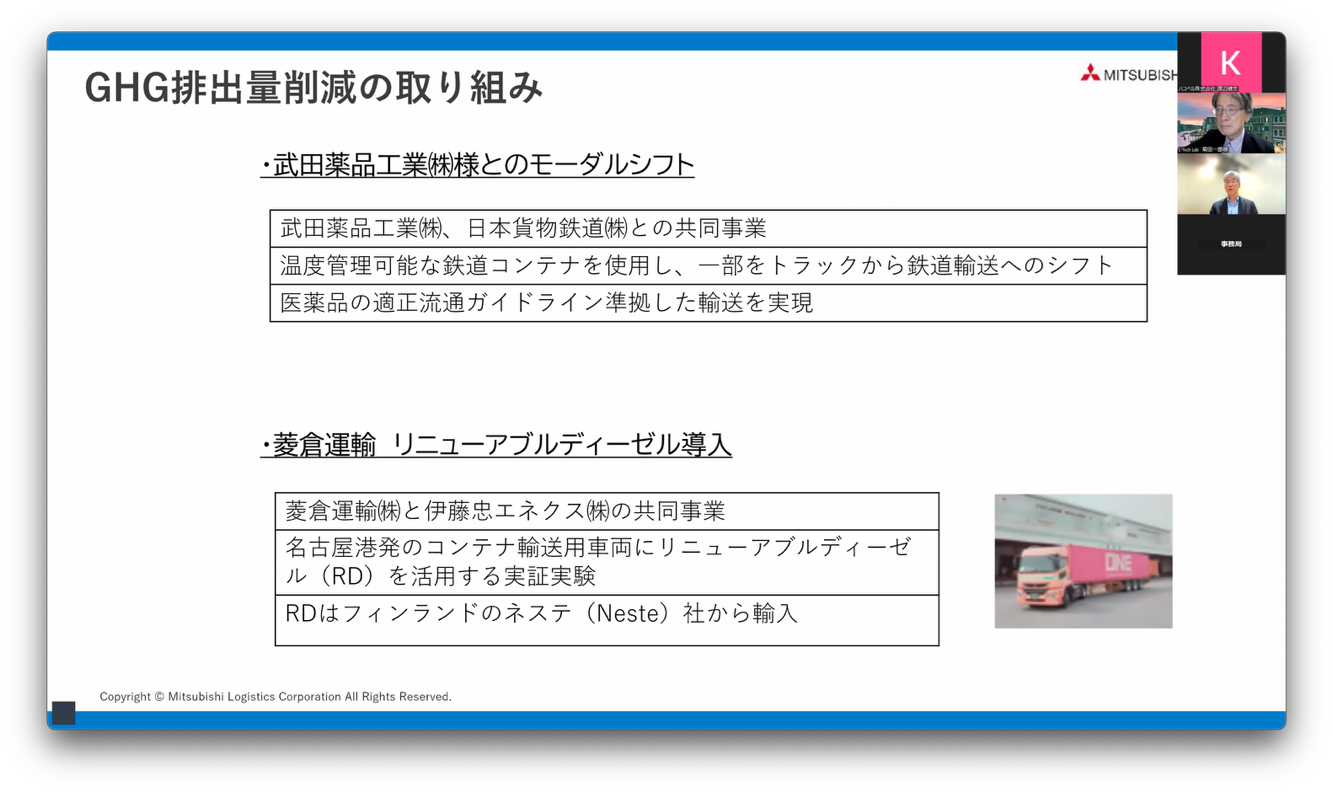

モーダルシフトでは、武田薬品工業と日本貨物鉄道との共同事業で温度管理可能な鉄道コンテナを採用し、医薬品の適性流通ガイドラインに準拠した形での鉄道輸送を実現。また、輸入酒類の東京~大阪の拠点間輸送では、31フィート、三方開きで効率的な積み降ろしができる専用コンテナを活用。この他、排食油などを原料としたリニューアブルディーゼルも一部で取り入れています。

「将来的にトラックはEVや水素燃料に移っていくと予想していますが、本格的な導入にはまだ時間がかかると思われます。リニューアブルディーゼルやバイオディーゼルなどは燃料コストが軽油よりはるかに高くなるものの、本当にどの程度問題がありどんな効果があるのかは実際に使ってみなくてはわかりません。過渡期においてはこうした技術も積極的に活用していきたいと考えています」(田中氏)

投資の分野でもGHG削減のための新規事業やイノベーション創出を重視しています。現在、新規事業開発プログラムの第1号案件として動いているのが、系統用備蓄電池事業です。コンテナ型の大型蓄電池に再エネ発電の余剰電力を蓄積し、不足時に放出するというもので、低利用の用地を有効利用しながらこれまでデータセンタービル運用で培った電力設備のノウハウを活かし、再エネ利用の推進を図ります。

また昨年、EV・自動運転トラックで先進的な技術を持つスウェーデンのEinride社にMLCベンチャーズが出資ししました。Einride社は欧米で大型EVトラック・無人EVトラックによる貨物輸送サービスを提供しており、充電場所・充電量の最適化などEVの高効率運用に特化したソフトウェアを開発に強みを持っています。日本への参入はまだ未定ですが、参入が実現した際にはパートナーとして事業展開を目指します。

「企業のサステナビティ経営、特に気候変動対応というのは産官学、幅広いパートナーとの連携が必須です。菊田さん、ハコベルさんはじめ、ご視聴くださった皆様と、これからも一緒に取り組んでいきたいと思っております」(田中氏)

◇◇◇

ハコベルでは定期的に各種セミナーを開催しております。

以下よりご確認いただき、ぜひご参加ください!