カーボンニュートラルと脱炭素の違いとは?物流業界での具体策も解説!

温室効果ガスや地球温暖化など、環境問題は世界規模で注目されています。近年では、カーボンニュートラル、カーボン・オフセット、脱炭素など、さまざまな用語を聞く機会も増えてきました。それぞれの用語は意味が異なるため、整理しておくことが大切です。

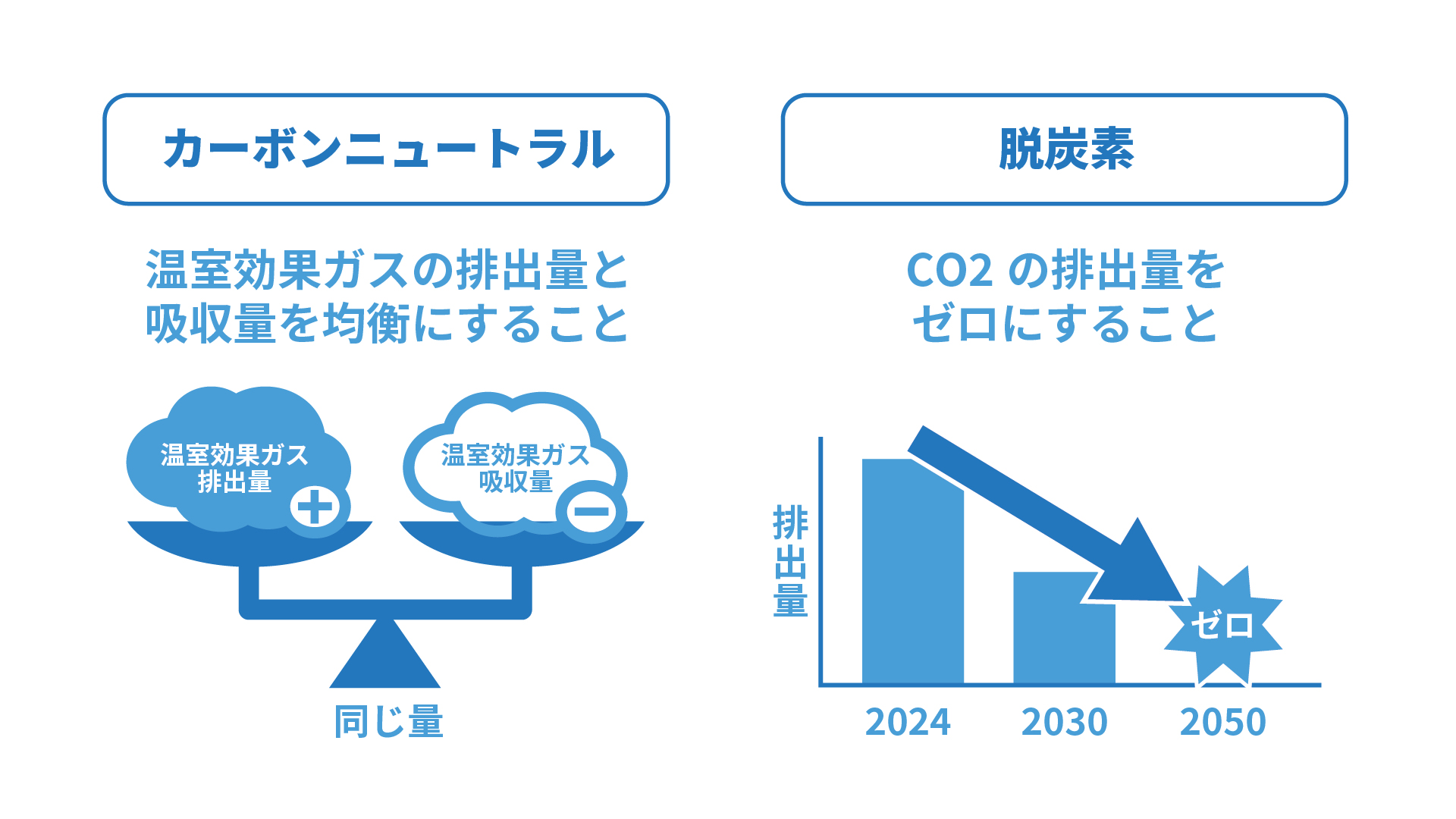

例えばカーボンニュートラルは、CO2などの温室効果ガスの排出量と、自然環境が吸収する量を均衡させる取り組みのことです。政府は、2050年までに実現を目指すと宣言しました。(※)

本記事では、カーボンニュートラルと脱炭素、その他関連用語についての違いを整理し、具体的な対策を解説します。

※出典:環境省,脱炭素ポータル カーボンニュートラルとは

この記事でわかること

- カーボンニュートラルと脱炭素の違い

- その他、似た用語との違い

目次

1. カーボンニュートラルと脱炭素の違い

カーボンニュートラルと脱炭素は、似ていますが意味は異なります。

ここではその違いについて解説します。

脱炭素との違い

現在広く使用されている化石燃料は炭素を主成分としており、燃焼するとCO2(二酸化炭素)が排出されます。このCO2排出量をゼロにする取り組みが脱炭素です。

各国がCO2を排出しない「脱炭素社会」の実現に取り組んでおり、経済を発展させつつ環境に配慮する仕組みが作られようとしています。

一方カーボンニュートラルは、CO2などの温室効果ガスの排出量と、自然環境が吸収するCO2の量を同等にする取り組みを指しています。そのためCO2削減に取り組みながら、植樹や森林保護など環境面への配慮も含まれます。

これらの違いは下表の通りです。

項目 | カーボンニュートラル | 脱炭素 |

定義 | CO2排出量と自然環境の吸収量をプラスマイナスゼロにすること | CO2排出量を削減またはゼロにすること |

目標 | CO2排出量削減し、吸収量と合せて排出量を実質ゼロにする | CO2排出を抑えて排出源そのものを無くす |

行動 | CO2排出がゼロにならなくても、再生可能エネルギーや植樹、森林保護などへの投資で補填する | 再生可能なエネルギーの導入、エネルギー効率化などでCO2排出を削減する 可能な限りCO2を排出しない技術(水素燃料など)を取り入れる |

取り組み例 | 工場でCO2を排出しても、自然保護や植樹などでバランスを取る | 化石燃料を再生可能エネルギーに置き換えてCO2排出自体を削減する |

関連記事▶カーボンニュートラルとは|取り組む意義や達成を目指す背景を紹介

その他の似た用語との違い

カーボンニュートラルに似た用語がいくつかあります。それぞれの用語の意味は下表の通りです。

用語 | 説明 |

ゼロカーボン | カーボンニュートラルと同じ意味で使用される。 つまりCO2などの温室効果ガスの排出量と自然環境が吸収するCO2の量を均衡させること。 環境省では「ゼロカーボンシティ」という言葉を使用している。 ゼロカーボンシティは、温室効果ガスの排出量ゼロを目指す旨を公表した地方自治体のこと。(※) |

カーボンフットプリント | 製品単位の温室効果ガス排出量を指している。 CFP(Carbon Footprint of Product)と略される。 サービスや製品の原材料調達から廃棄、リサイクルまでの全体を通じて温室効果ガスの排出量を算出し、製品に表示する仕組み、または数値のこと。(※) |

カーボン・オフセット | 日々の経済活動や日常生活において、避けることができない温室効果ガスの排出を可能な限り削減する努力を行った上で、排出してしまう量についてはそれに見合った削減活動に投資する考え方のこと。(※) |

※出典:

環境省,カーボンフットプリント ガイドライン,p4

2. カーボンニュートラルと脱炭素との関係

脱炭素に取り組むことで、カーボンニュートラルの土台が形成されます。

ここでは、カーボンニュートラルと脱炭素の関係について解説します。

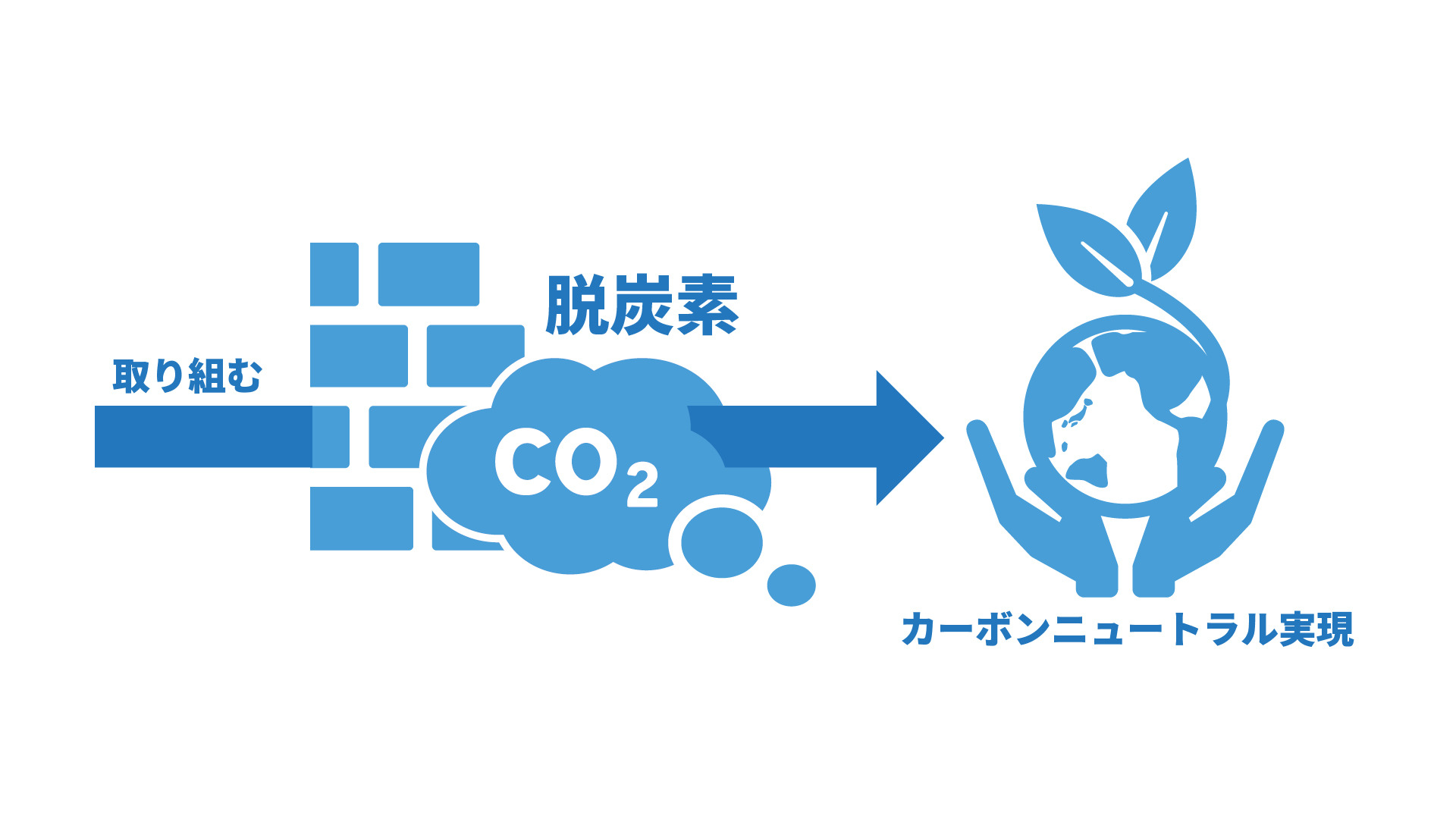

脱炭素がカーボンニュートラルを実現するための土台となる

持続可能な環境を築くために、カーボンニュートラルと脱炭素はどちらも重要な取り組みです。脱炭素はCO2排出の抑制を主とし、カーボンニュートラルは排出量の相殺を主としています。

脱炭素を推進することで全体のCO2排出量を削減できるため、カーボンニュートラルの達成がより現実的となるでしょう。脱炭素には、カーボンニュートラル実現の土台を形成する役割があると言えます。

カーボンニュートラルの実現には脱炭素が不可欠

政府は、2050年までにカーボンニュートラルを実現することを宣言しています。(※)

そのためには、再生可能エネルギーの普及、エネルギー効率の向上、革新的な技術の導入など脱炭素への取り組みが必要です。脱炭素を推進することで、最終的に相殺すべきCO2の量が減り、カーボンニュートラルが達成しやすくなります。

経済と環境のバランスを保ちながらCO2排出を抑え、持続可能な成長を目指すことが大切と言えるでしょう。

課題と展望

カーボンニュートラルと脱炭素を推進するためには、次のような課題があります。

- 再生可能エネルギーの安定供給

- 技術革新に伴うコスト

- 経済への影響

国同士が協力して技術共有や持続可能な政策を推進することで、これらの課題を克服し、より迅速な実現が可能となるでしょう。

カーボンニュートラルを実現し、温室効果ガスの排出削減が達成されれば、地球温暖化の影響を軽減することが可能となります。次世代に向けて、安全で豊かな社会の構築が可能となるでしょう。

※参考:環境省,脱炭素ポータル カーボンニュートラルとは

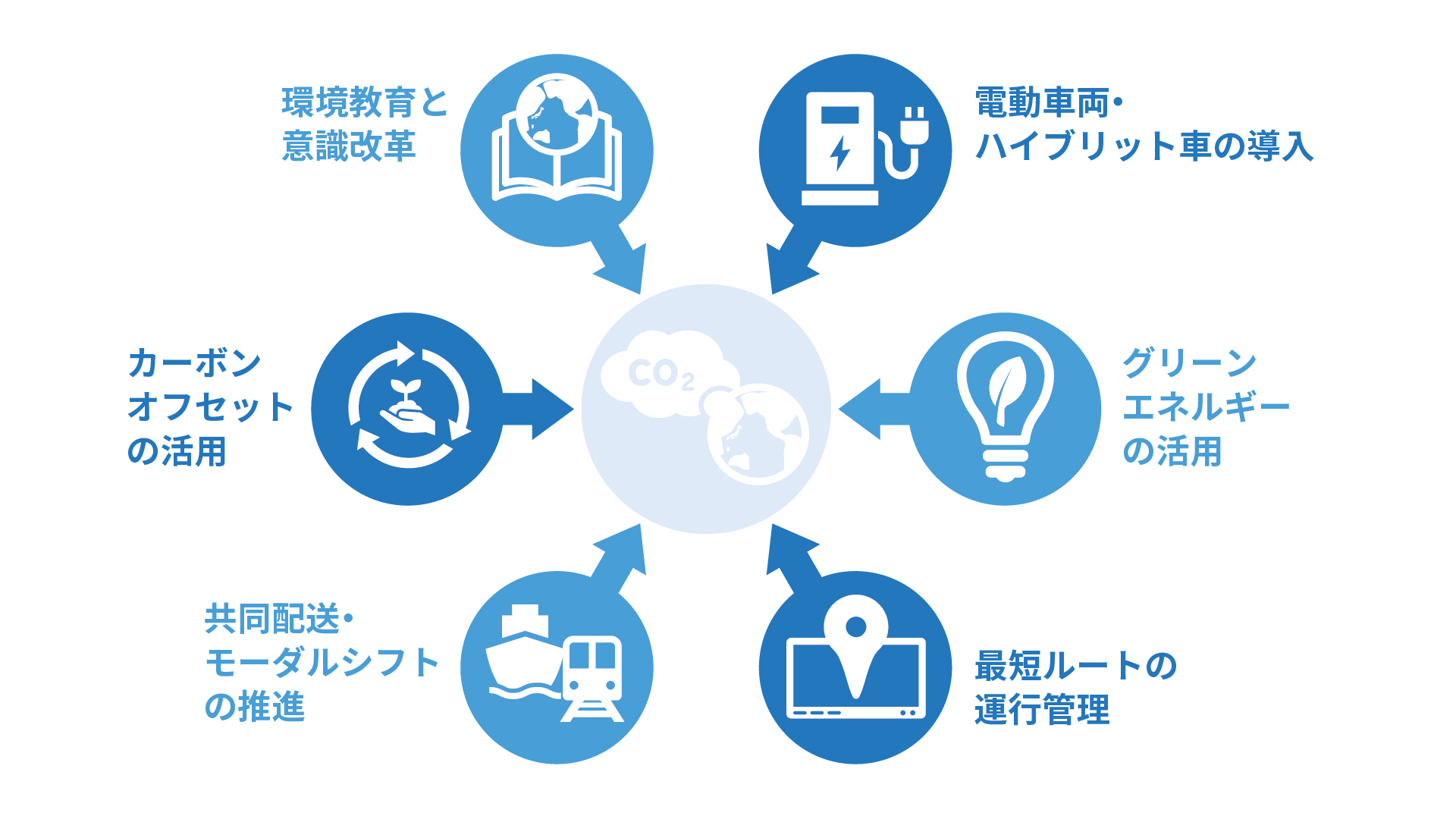

3. 物流業界における具体的な対策

物流業界で実施しているカーボンニュートラルへの取り組みはいくつかあります。

ここでは、具体的な対策について解説します。

電動車両・ハイブリッド車の導入

脱炭素社会の実現に向け、電動車両(EV)やハイブリッド車(HV)の導入は重要です。

経済産業省資源エネルギー庁は「2035年までに、乗用車新車販売で電動車100%」を目標とし、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)を通じて購入支援を行っています。(※)

環境省では「ゼロカーボン・ドライブ」キャンペーンを展開し、再生可能エネルギーと電動車の活用を推進しています。

これらの取り組みは、運輸部門のCO2排出削減と持続可能な社会の構築を助けることになるでしょう。

※出典:

経済産業省資源エネルギー庁,クリーンエネルギー自動車の購入補助金がリニューアル、自動車分野のGXをめざせ

環境省,ゼロカーボン・ドライブ

グリーンエネルギーの活用

脱炭素社会の実現には、再生可能エネルギーの活用も不可欠です。

再生可能エネルギーの導入を促進するために、経済産業省が中心となり「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定しました。ここでは、洋上風力や太陽光、水素エネルギーなど14の重要分野で具体的な目標と実行計画を定めています。(※)

また、環境省は「脱炭素ポータル」(※)を通じて情報提供を行い、地域の脱炭素化を支援しています。

※出典:

経済産業省,2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

環境省,脱炭素ポータル

最適ルートの運行管理

脱炭素社会の実現に向け、物流業務の最適ルートの運行管理は重要な施策です。国土交通省は、ICT技術を活用した交通の円滑化や渋滞緩和対策を推進し、CO2排出量の削減を図っています。

具体的には、物流分野においては、AIやIoTを活用した輸送効率化やモーダルシフトの促進です。エネルギー消費の抑制と環境負荷の低減にこれらの取り組みが有効と言えます。(※)

※出典:国土交通省,国土交通白書2022 第1部 第2章 第1節 2 交通・物流の脱炭素化に向けた取組みの課題と方向性,(4)モーダルシフトに向けた課題と方向性 ②今後の方向性

共同配送・モーダルシフトの推進

脱炭素社会の実現に向け、共同配送とモーダルシフトの推進は効果的な対策です。

共同配送は、複数の物流業者や荷主が協力して輸送を効率化し、トラックの使用回数や走行距離を削減することで、CO2排出量を低減する取り組みとなります。

モーダルシフトは、トラック輸送から鉄道や船舶など環境負荷の少ない輸送手段への転換です。この取り組みにより、大幅なCO2削減が可能となるでしょう。

国土交通省は、物流総合効率化法に基づいてこれらの取り組みを支援しており、持続可能な物流体系の構築を目指しています。(※)

※出典:国土交通省,モーダルシフトとは

関連記事▶2024年問題対策!モーダルシフトの概要やメリット、取り組み事例を解説

カーボン・オフセットの活用

脱炭素社会の実現には、カーボン・オフセットの活用が効果的です。

カーボン・オフセットとは、温室効果ガス排出量を削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量については、他の場所で実現した削減・吸収活動に投資することです。結果としてCO2排出量の全部または一部を埋め合わせるという考え方になります。

環境省は、信頼性の高いカーボン・オフセットの取り組みを促進するため「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)」や「カーボン・オフセットガイドライン」を策定し、事業者や自治体に対して適切な実施を推奨しています。(※)

※出典:環境省,カーボン・オフセット指針及びオフセットガイドラインの改訂について

環境教育と意識改革

環境教育と意識改革も欠かせません。

文部科学省は持続可能な開発のための教育を推進しています。例えば気候変動や資源の枯渇などへの理解を深める啓蒙と同時に、持続可能な社会の構築に向けた行動力の育成に取り組んでいます。(※)環境省では、気候変動に関する世論調査を通じて社会全体で脱炭素の意識を高める取り組みが行われています。(※)

※出典:

文部科学省,我が国における「持続可能な開発のための教育(ESD)」に関する実施計画,p1

内閣府,「気候変動に関する世論調査」の概要

4. まとめ

本記事では、カーボンニュートラルや脱炭素などの関連用語について整理し、物流業界で取り組んでいる具体的な対策を解説しました。

経済の発展を止めることなく、脱炭素社会への取り組みを実施していくことが重要です。そのため、物流業界では、さまざまな取り組みを検討、実施してきました。

各省庁でも、カーボンニュートラルを推進しています。カーボンニュートラルの取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。