省エネ法の特定事業者とは?義務や取り組み内容についても解説

電力などのエネルギー使用量が多い工場・事業者は、省エネ法の「特定事業者」の指定を受ける必要があります。

省エネ法とは、事業者のエネルギー使用量を把握し、エネルギー消費量の削減を図るために制定された法律です。特定事業者にはエネルギーに関する管理者の選任やエネルギー使用量の中長期計画・定期報告などの義務が課されます。そのため、エネルギー使用量の可視化の仕組みや中長期的なエネルギー使用計画の策定などが必要となります。

本記事では、省エネ法が定める特定事業者の条件や区分、課される義務や具体的な実施事項について解説します。

この記事でわかること

- 省エネ法における特定事業者とは

目次

1. 省エネ法における特定事業者の定義・区分

省エネ法では、特定のエネルギー使用量の条件を満たした事業者を「特定事業者」と定義しています。以下では、省エネ法の概要と特定事業者の条件・区分などについて解説します。

省エネ法とは

省エネ法とは、1979年に制定された「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の略称で、一定規模以上のエネルギーを使用する特定事業者に、エネルギーの使用状況の報告とエネルギー使用に関する計画策定を求める法律です。2023年に「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改正され、太陽光などの再生可能エネルギーに代表される非化石エネルギーへの転換も盛り込まれました。

省エネ法における特定事業者の定義

省エネ法では以下の条件に該当する事業者を特定事業者と定義しています。

・事業者全体のエネルギー使用量が1年間当たり原油換算で1,500kl以上

※電力換算で年間約5,800,000kWhのエネルギー使用量

※年間売り上げ1億円のコンビニの場合、約700,000kWhの電力使用量

上記の条件に該当する事業者は、エネルギー使用量を国に届け出て特定事業者の指定を受ける必要があります。

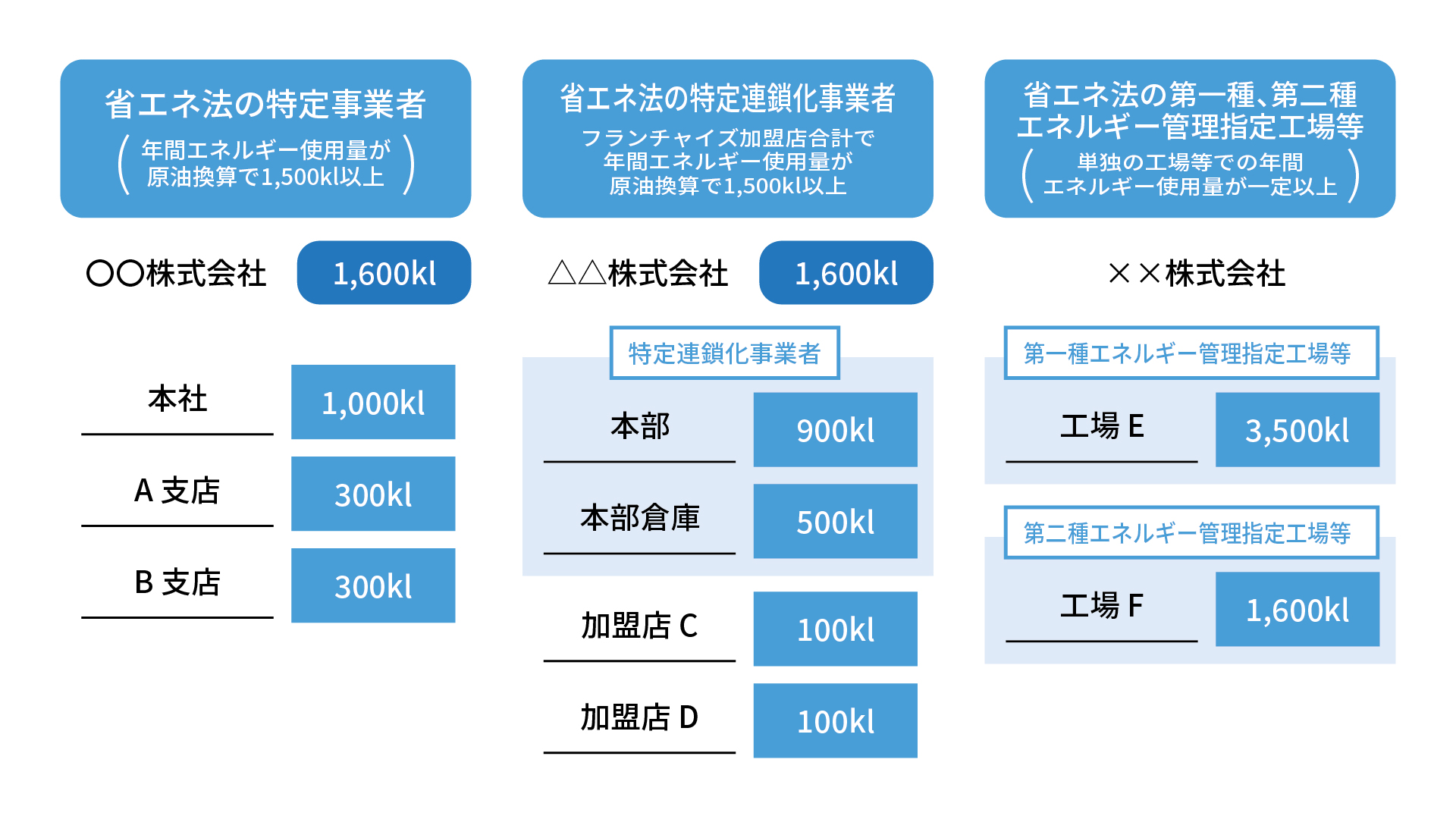

省エネ法における特定事業者の区分

省エネ法における特定事業者には以下のようにいくつかの区分があります。

省エネ法における特定事業者の区分 | 条件(原油換算の年間エネルギー使用量) | 主な例 |

特定事業者 | 事業者全体で1,500kl以上 ※子会社や関連会社は別事業者扱い | 大型製造業者 |

認定管理統括事業者 | グループ企業の親会社が一括してグループ企業の省エネ取り組みを統括・報告 ※グループ企業は管理関係事業者となる | グループ経営の企業 |

特定連鎖化事業者 | フランチャイズチェーン本部(フランチャイズチェーン事業の加盟店全体で1,500kl以上) | コンビニチェーン本部 |

第一種エネルギー管理指定工場等 | 単独の工場・事業場で3,000kl以上 | 大規模製造工場 |

第二種エネルギー管理指定工場等 | 単独の工場・事業場で1,500kl以上 | 中規模工場 |

グループ会社・子会社がある場合やフランチャイズ事業を展開している場合には、特定事業者以外の区分にも該当する可能性があるため注意が必要です。

※参考:経済産業省資源エネルギー庁, 特定事業者向け情報 | 工場・事業場の省エネ法規制 | 事業者向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト

2. 特定事業者に課される義務

特定事業者に指定されると、省エネ活動に関する体制構築や計画策定、現状報告などの義務が課されます。以下では、具体的な義務と実施内容について解説します。

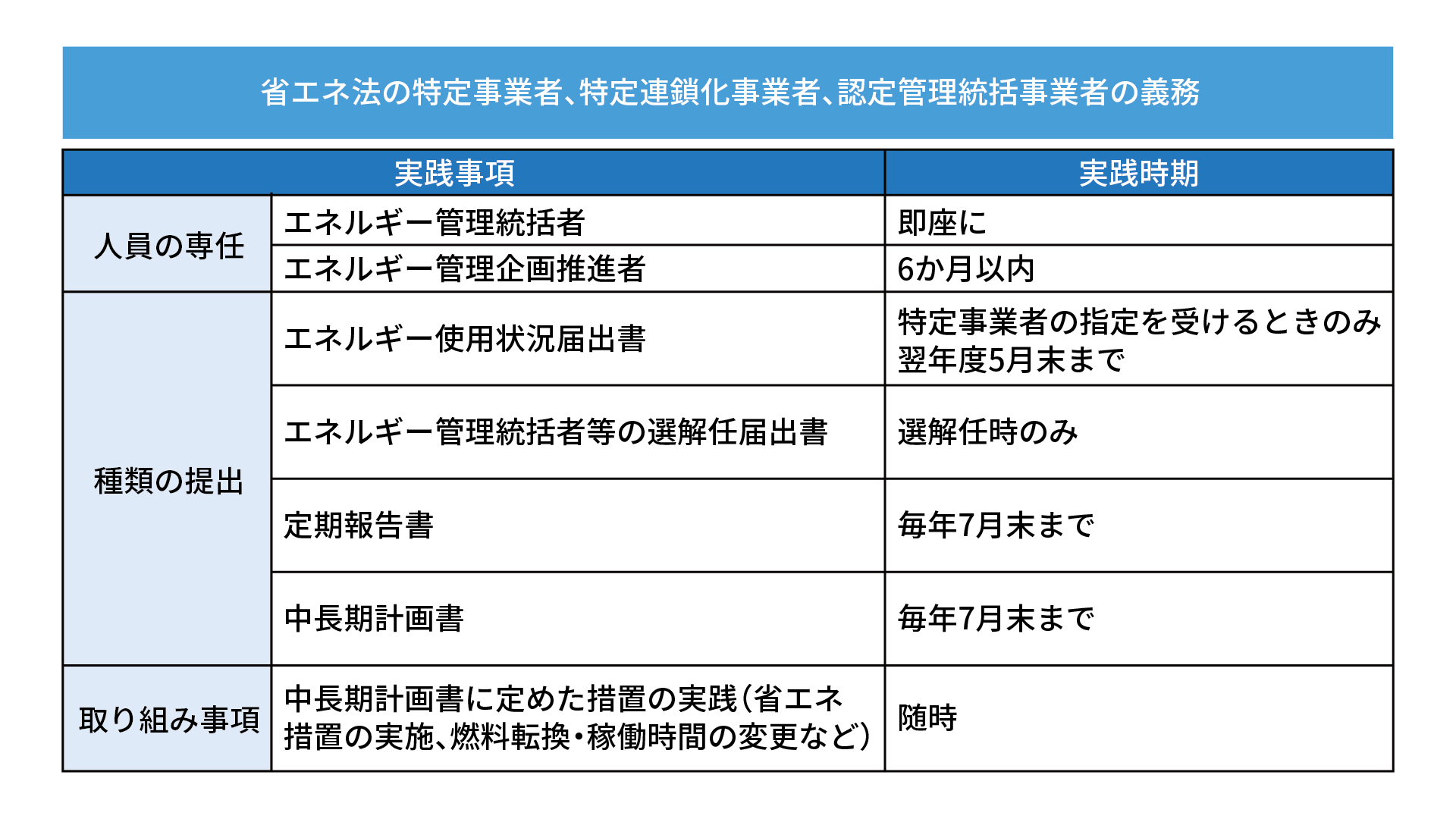

事業者全体の義務

特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者には、エネルギーに関する管理者・担当者の選任とエネルギー使用状況や省エネに関する取り組みの中長期計画の提出などの義務が課されます。さらに、省エネへの取り組みに対し、行政が行うチェックや指導・助言・検査などへの対応も求められます。

省エネ法における特定事業者への義務は以下のとおりです。

・エネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者の選任

・エネルギー使用状況届出書の提出

(前年度のエネルギー使用量が1,500klを初めて超えるとき、翌年度5月末までに提出)

・エネルギー管理統括者等の選解任届出書

・定期報告書・中長期計画書の提出(毎年7月末日まで)

・中長期計画書に定めた措置の実践(省エネ措置の実施、燃料転換・稼働時間の変更など)

エネルギー管理指定工場の義務

単独の工場・事業場で一定のエネルギー使用量を超える場合には、工場単位での管理者・管理員の選任や定期報告も必要となります。

第一種、第二種エネルギー管理指定工場等の義務は以下のとおりです。

・エネルギー管理者とエネルギー管理員の選任

※エネルギー管理者は第一種のみ

・定期報告書の提出

3. 特定事業者が取り組むべきこと

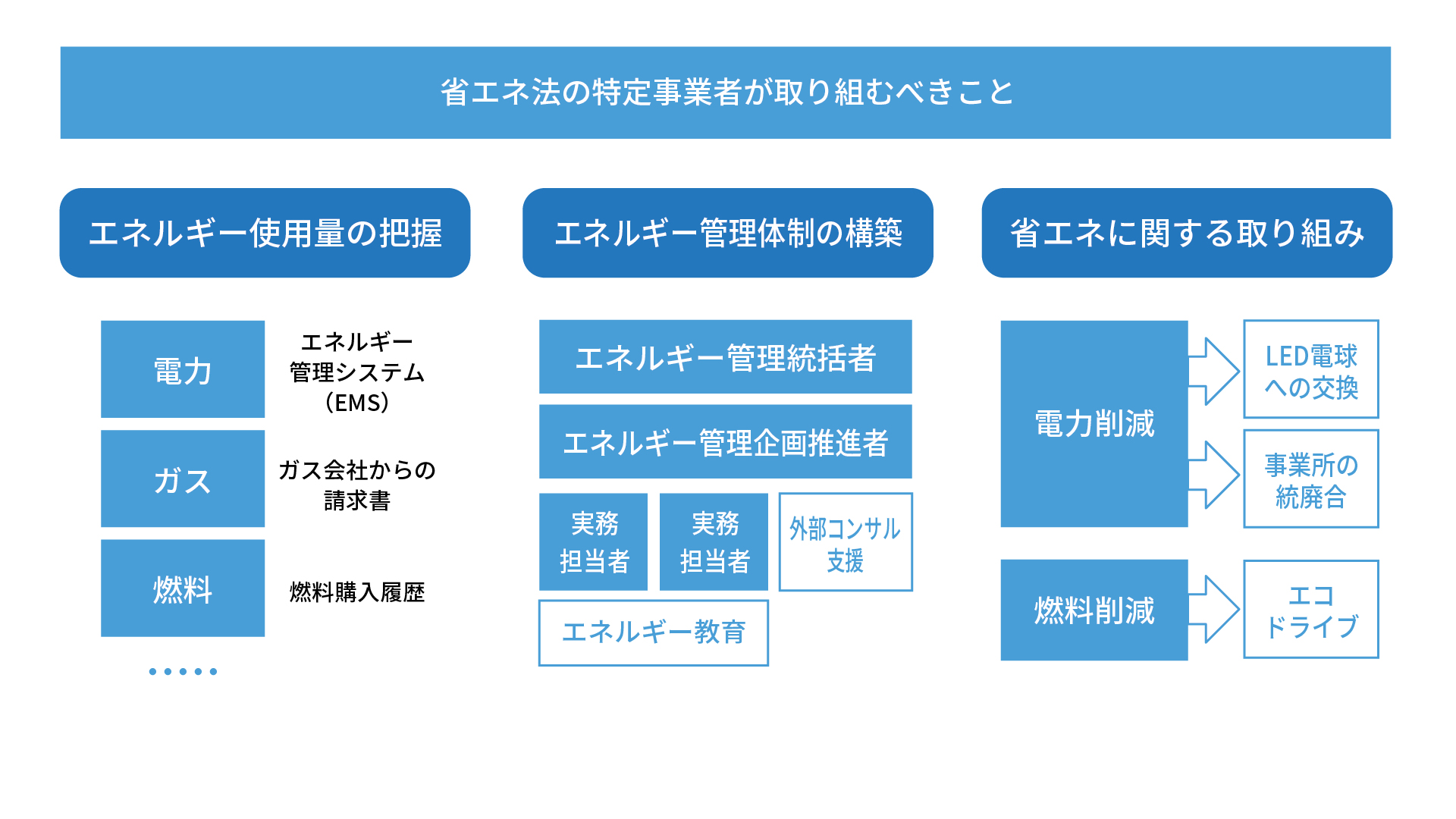

省エネ法の特定事業者は、定期報告・中長期計画の策定・実施・評価のため、エネルギー使用量の把握とエネルギー使用量の削減に取り組む必要があります。

エネルギー使用量の把握

省エネ法では毎年のエネルギー使用量を定期報告する必要があるため、普段からエネルギー使用量を把握する仕組みを構築しておくことが重要です。オフィス・倉庫・工場などの電力やガス、燃料の使用量を記録したり、エネルギー管理システム(EMS)を導入したりするなどの取り組みが効果的です。

エネルギー管理体制の構築

省エネ法への対応に責任を持つエネルギー管理統括者と実務を担当するエネルギー管理企画推進者を選任する必要があります。具体的にはエネルギー管理における組織管理図を作成したり、担当者へエネルギー管理教育を施すことなどが求められます。省エネ法対応の立ち上がり期には、外部コンサルなどを活用して管理体制を構築し、習熟させることも効果的です。

省エネに関する取り組み

省エネ法では、中長期的にエネルギー使用量を年平均1%以上低減させることを目標として掲げています。たとえばLED電球への交換やドライバーのエコドライブ推進、事務所の統廃合など、エネルギー使用量を減らすための継続的な取り組み計画が必要です。

資源エネルギー庁の省エネポータルサイトでは取り組み事例などが公開されているため、これらを参考にして自社で取り組めるところから実践することが望ましいでしょう。

4. まとめ

省エネ法における特定事業者とは、年間エネルギー使用量が原油換算で1,500klを超える事業者を指します。特定事業者に指定されると、管理者などを選定し体制構築をすることと、エネルギー使用量・中長期計画の提出が求められます。エネルギー利用・省エネに関する自社の体制や仕組みを構築して、正しく効率的に対応していきましょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)