グリーン物流とは?グリーン物流の推進方法を具体的に解説

グリーン物流という言葉をご存じでしょうか?グリーン物流は、地球温暖化対策や資源の有効利用を目的とした取り組みを指し、「地球に優しい物流」を実現するために物流システムを改善し、二酸化炭素排出量削減を目指すものです。物流は地球温暖化だけでなく、廃棄物の増加や天然資源の枯渇など環境に様々な影響を与えることから、環境負荷を減らすための有効な施策として昨今注目を集めています。

この記事でわかること

- グリーン物流の基礎知識

目次

1. グリーン物流とは

グリーン物流とは、物流プロセスにおいて環境への配慮を重視し、資源の効率的な利用や二酸化炭素排出量の削減を目指すという概念です。

グリーン物流の概要

.JPG)

グリーン物流は、物流システムの改善によって二酸化炭素の排出量を削減する地球温暖化対策の総称です。物流において環境負荷を軽減し、持続可能な運営を目指すアプローチを指します。具体的には、モーダルシフト、輸送拠点の集約、共同輸配送などによって環境に優しい物流システムを構築することが目標です。

また、効率的な物流システムは運送コストやエネルギーコスト削減にも寄与します。企業にとっては、持続可能な取り組みを通じて企業の社会的責任(CSR)を強化し、顧客の信頼を得ることができます。

※参考:国立研究開発法人国立環境研究所,環境技術解説 グリーン物流

グリーン物流が注目されるようになった背景

グリーン物流は、2005年に施行された物流総合効率化法と省エネ法改正を契機に注目されるようになりました。以下のような取り組みにより、環境に配慮した物流の推進が一層促進されています。

物流総合効率化法の改正

物流総合効率化法は2005年に成立・施行され、環境負荷の低減が目的に追加されました。

※参考:国土交通省,物流総合効率化法に基づく支援

関連記事▶物流総合効率化法とは?概要や背景、目的などを詳しく解説

省エネ法の改正

特定貨物/旅客輸送事業者(保有車両が200台以上の輸送事業者)と特定荷主(年間輸送量が3,000万トンキロ以上の荷主企業)に対して、省エネ計画の策定、エネルギー消費量の報告、年間1%以上のエネルギー消費効率の改善努力義務が追加されました。

※参考:経済産業省資源エネルギー庁,省エネ法の概要

「グリーン物流パートナーシップ会議」の開催

荷主企業と物流事業者が連携して、物流分野における環境負荷の低減と持続可能な物流体系の構築を促進することを目的に、2005年に国土交通省と経済産業省などにより共同で設立されました。 顕著な功績があった優良な取り組みに対する表彰や、情報共有の場の提供などを行っています。

※参考:国土交通省,グリーン物流パートナーシップ会議

グリーン物流の可能性

グリーン物流の取り組みが加速することによって、二酸化炭素排出量の削減、天然資源の使用減、廃棄物の削減といった地球温暖化対策に寄与することができます。また、地球環境だけなく、企業の業務効率化やコスト削減も併せて実現できます。

業務効率化と地球温暖化対策の2つの取り組みを組み合わせることで、企業にとっては持続性の高い活動が可能です。さらにはグリーン物流に関連した新たなビジネスも創出され、他社との差別化につながる可能性も有しています。社会的関心が急速に高まっているSDGsについて、物流活動を通して貢献していくことで企業ブランドの向上も期待される状況にあります。

2. グリーン物流実現のための具体的な取り組み

次に、グリーン物流を実現するために、具体的にどのような取り組みがされているのかを解説していきます。

モーダルシフト

.JPG)

モーダルシフトは、物流活動において輸送手段(モード)を切り替えることです。たとえばトラックでの輸送から鉄道、船舶、航空など、環境に負荷の少ない手段への変更、あるいは複数の手段を組み合わせて輸送することを指します。環境負荷だけでなく、輸送効率の向上や交通渋滞の緩和にも良い影響を与えます。

※参考:国土交通省,モーダルシフトとは

低炭素車両の導入

電動車両やハイブリッド車などを導入することで燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出量を削減します。また、燃料電池車によってクリーンエネルギーを利用した物流を実現できます。

輸送拠点の集約

一連の物流において、倉庫や配送センターなどの輸送拠点を統合または集約することを指します。在庫の集中化・回転率の向上によりコストが低減されるメリットに加えて、輸送ルートがシンプル化され、結果的にサービス品質も向上することが期待されます。

共同輸配送

複数の企業や団体がアライアンスを組み、共通の輸送手段やルートを利用して貨物を配送する仕組みです。1度により多くの貨物を配送できるため、全体として輸送回数やリードタイムを低減できます。

車両等の大型化

輸送時に使用される車両を大きくし、積載容量を増やすことで輸送効率を向上させる手段です。トラックやコンテナなどを大型化すれば貨物を安定して積載できるため、貨物への物理的なダメージを軽減することにもつながります。ただし、輸送効率に依存するため、大型車両の使用が常に最適とは限らないことに注意が必要です。

廃棄物削減とリサイクル

環境に優しい素材を使用したパッケージに見直すことで、包装の無駄を削減することができます。さらにリサイクルプログラムを導入し、使用済みの物流資材の回収・再利用を促進することができます。

デジタル技術の活用

IoTやAIを導入することで在庫管理や輸送状況のリアルタイム追跡を行い、効率的な運用を実現できます。また、データ分析によって需要予測を行えば、無駄な在庫や輸送を減少させることも可能です。

再生可能エネルギーの活用

たとえばソーラーパネルを設置することで、消費電力が大きい倉庫や物流センターに再生可能エネルギーを導入できます。また、エネルギー消費を管理することで再生可能エネルギーの最大化を図ることが可能となります。

3. グリーン物流推進の課題

グリーン物流の推進には、いくつか課題もあります。

ここでは、グリーン物流推進の主な課題を4つ解説します。

物流プロセスの詳細把握ができていない

グリーン物流を推進するうえで、現状の物流プロセスを正確に把握できていないことが課題の1つです。特にCO2排出量や廃棄物の発生量など、環境負荷に関するデータの可視化が不十分な企業が多いのが現状です。

また、物流プロセスの環境負荷を定量化する手法が確立されておらず、どの部分でどれだけのエネルギーを消費しているのか、どの業務がCO2排出量に大きく影響しているのかを明確に特定できていないケースも少なくありません。その結果、適切な改善策の立案が難航することとなり、グリーン物流の取り組みが進まない要因となっています。

物流の環境負荷を正確に測定し可視化するためには、輸送手段ごとの燃料消費量や排出ガス量、倉庫内でのエネルギー使用量などをデータ化し、継続的に分析することが欠かせません。標準化された算定方法を導入し、物流全体の環境負荷を数値化することで、より具体的な改善策を講じることが可能になります。

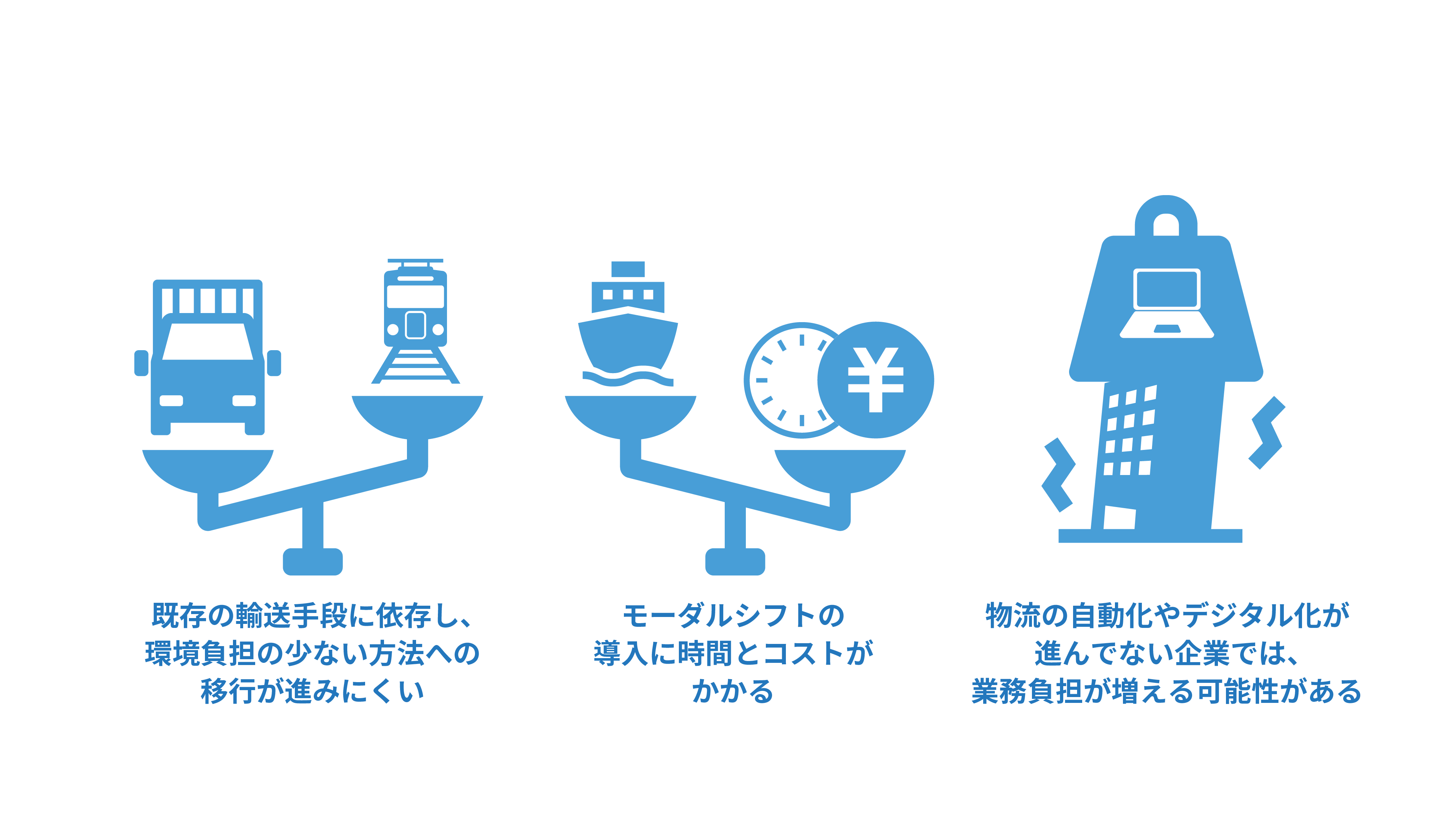

輸送手段の最適化が難しい

現在、多くの企業がトラック輸送に依存しており、環境負荷の少ない輸送手段への移行が進みにくい状況にあります。

たとえば、モーダルシフト(鉄道や船舶を活用した輸送)を導入すればCO2排出量を削減できますが、その実現には時間とコストがかかることから、導入に踏み切れない企業も少なくありません。また、既存の物流ネットワークがトラック輸送に最適化されているため、新しい輸送手段の導入には大規模な業務改革が必要になります。

物流の自動化やデジタル化が進んでいない企業では、効率化のためのシステム投資が必要となり、短期的には業務負担が増す可能性があります。このように、環境負荷を低減する輸送手段への移行には多くの課題が伴い、実現には長期的な視点と段階的な取り組みが求められます。

物流部門単独での実施が難しい

グリーン物流の推進は物流部門の取り組みだけでは限界があり、企業全体での協力が不可欠です。環境負荷を削減しながら物流の効率化を実現するには、経営陣の方針決定をはじめ、製造・営業・IT部門との連携が必要ですが、こうした体制が整っていない企業も少なくありません。

また、物流センターや倉庫ごとに業務改善策が異なるため、全社的な標準化が難しい点も課題です。たとえば、一部のセンターで導入した省エネ型の輸送システムや在庫管理の見直しが、他の拠点に展開されないこともあります。このように、グリーン物流の取り組みが部分最適にとどまり、全体としての効果が最大化されないケースが多く見られます。

さらに、取引先や運送業者との協力も求められるため、単独の企業努力では対応しきれない場面もあるでしょう。グリーン物流を成功させるためには、経営層のリーダーシップのもと各部門が連携し、業務の標準化や情報共有を進めることが重要です。

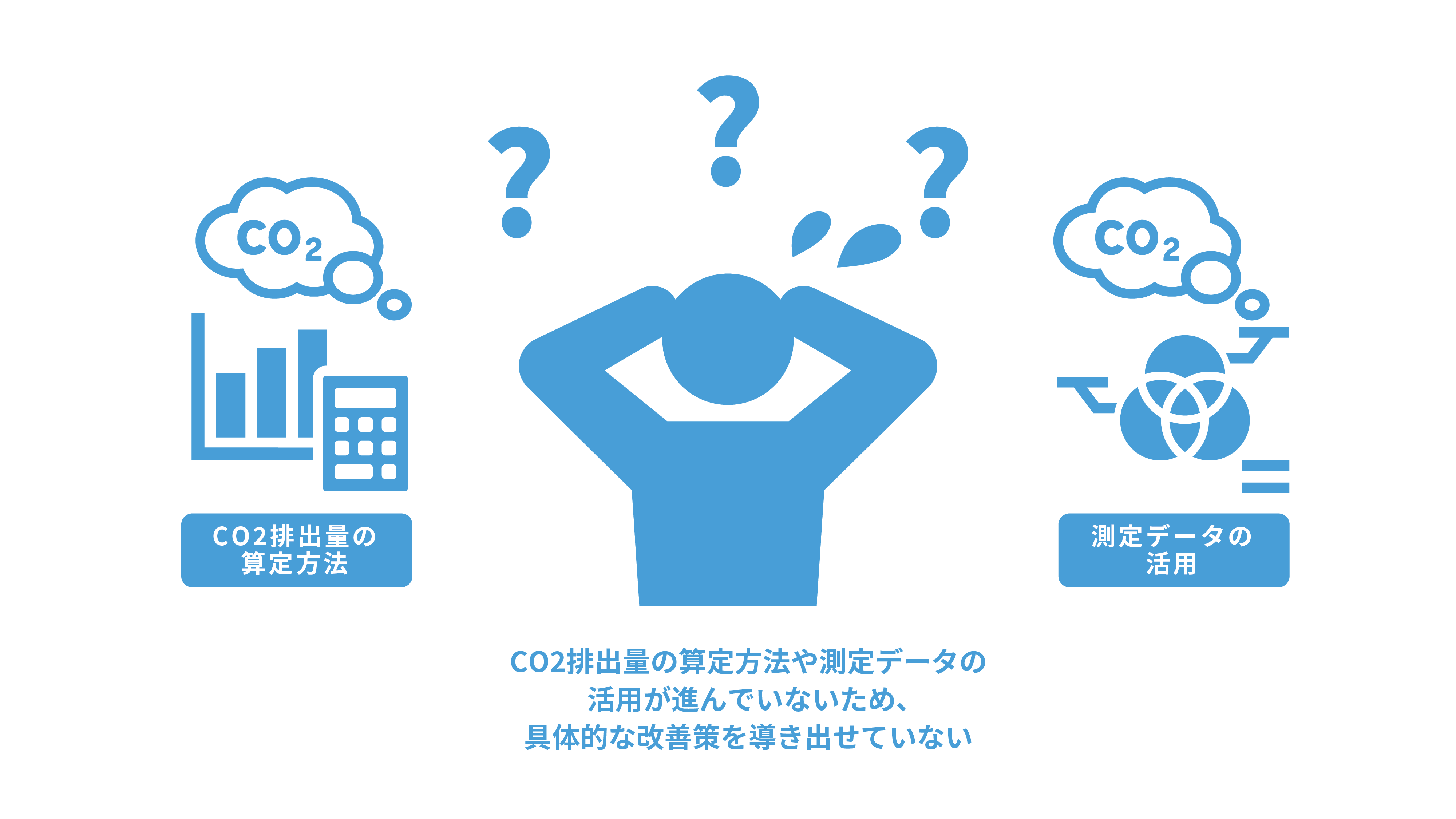

データの可視化・分析不足

CO2排出量の算定や測定データの活用が進んでいない企業が多く、具体的な改善策を導き出せていないのが現状です。

たとえば、物流業務のどの部分で最も多くのCO2が排出されているのかを把握することができなければ、効果的な削減策を講じることは困難です。標準的な算定方法として「燃料の使用量×CO2排出係数」などがありますが、これを正確に適用し、事業ごとに細かく分析する仕組みが整っていない企業も多くあります。

また、データの一元管理やリアルタイムでの分析ができていないことも課題と言えるでしょう。輸送手段ごとの排出量やエネルギー消費量を見える化し、定量的な評価を行うことで、より精度の高い改善策の立案が可能になります。今後は、IoT技術やAIを活用したデータ分析の導入が求められています。

関連記事▶Scope3とは?目的やメリット、算出方法、削減のための取り組みを解説

4. グリーン物流の推進ポイント

.JPG)

グリーン物流は、その重要性や意義が一定の理解を得つつあるものの、大きな成果につながっていないことも事実です。そこで、取り組みを促進させるためのポイントを解説します。

現状把握と推進計画の策定

自社の物流が環境に与えている影響を定量的に把握します。主な測定項目は二酸化炭素排出量、廃棄物量です。これらを輸送手段や事業部別に細分化して現状を可視化することが出発点となります。そのうえで、優先して対策する項目を絞り込み、目標値や期限を設定しアクションプランを明確化します。

トップダウン型での推進体制組成

グリーン物流を強力に推進するためには、企業経営トップが直接的に関与する体制が重要です。また、他の企業とも目標レベルを共有し、協調しながら推進することでも効果が高められます。

取り組みを可視化する

取り組みの可視化は、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)の「評価(Check)」を適切に行うためにも不可欠です。数値データを活用して進捗や成果を定期的にモニタリングし課題を洗い出すことで、より効果的な改善策を講じることができます。

可視化によるメリットとして、従業員のモチベーション向上もあります。数値で成果が明確になると達成感を覚えやすくなり、持続的な取り組みの推進が可能になります。たとえば部門ごとにCO2排出量削減目標を設定し、達成率を共有することで、社内全体の意識を高めることができます。

さらに、物流プロセス策定後も定期的な評価を実施し、改善策を継続的に講じることが重要です。たとえば、半年ごとに輸送効率や燃料消費量、配送ルートの最適化状況をチェックし、効果の高い施策を全社的に展開することで、持続可能な物流活動を実現できるでしょう。

5. グリーン物流実現は「ハコベル トラック簿」をご利用ください

グリーン物流の推進には、車両の稼働状況を適切に管理し、効率的な運行計画を立てることが重要です。これにより、二酸化炭素(CO2)排出量の削減につながります。

「ハコベル トラック簿」は、物流倉庫におけるトラックの予約・受付を効率化するシステムで、環境負荷の低減と業務効率化を同時に実現可能です。

「ハコベル トラック簿」は、以下のような機能を提供しています。

バース予約

倉庫側が時間を指定する予約、運送会社の配車担当者が予約可能枠内で行う予約、ドライバーがスマートフォンからリクエストする予約の3つに対応しています。これにより、バースの混雑が解消され、円滑な倉庫運営が可能になります。

受付/バース割当

ドライバーはタブレットやパソコンを使用して簡単に受付ができます。倉庫担当者は画面上で各バースの作業状況を一目で把握でき、効率的にバース割当が可能です。

スマホ受付

ドライバーはトラックに乗ったままスマートフォンから遠隔で受付が可能となり、受付事務所までの移動が不要になります。これにより、受付の手間が軽減されます。

デジタルガイド

画面上に吹き出し形式の入力ガイドを表示し、ドライバーの入力をサポートします。これにより、受付時間の短縮・入力ミスの防止・受付担当者への問い合わせ削減などが期待できます。

管理者ツール

カードコピーやバースグループ設定、アラートダッシュボードやカードハイライトなど、管理者の業務効率を向上させる機能が搭載されています。

これらの機能を活用することでトラックの待機時間が短縮され、車両の稼働効率が向上します。結果、無駄な燃料消費が削減され、CO2排出量の低減につながるでしょう。

また、データの蓄積・分析機能により、待機時間や作業時間などの現場データを収集・分析することで、さらなる業務改善と環境負荷の低減に役立てられます。

「ハコベル トラック簿」は、環境負荷の低減と業務効率化を同時に実現するための強力なツールです。グリーン物流の実現に向けて、ぜひご活用ください。

6. まとめ

グリーン物流は、物流プロセスにおける環境負荷を最小限に抑え、持続可能な方法を導入することです。2005年に施行された物流総合効率化法と省エネ法改正を背景にグリーン物流は注目されるようになりました。この取り組みにより、二酸化炭素排出量の削減、天然資源の使用減、廃棄物の削減といった地球温暖化対策に寄与することができます。

推進のポイントとしては、まずは自社の現状を把握し、適切な目標値とアクションプランを策定することです。また、トップダウン型で実施することも取り組みを加速させる効果があります。将来的には、消費者の環境意識の高まりに応じてグリーン物流の必要性が増すと考えられます。持続可能な物流が競争力の鍵となり、企業のブランド価値向上にも寄与すると正しく理解し取り組んでいきましょう。