モーダルシフトが進まない理由とは?政府の取り組みや今後の見通しも解説!

「物流2024年問題」の対策として言及される機会が増えたモーダルシフトですが、言葉としては長い歴史があるにもかかわらず、輸送の安定性・コスト・リードタイム・安全リスク(QCDS)のそれぞれの要素で課題があり、長い間大きな進展がありませんでした。

そうした中、政府はモーダルシフトの推進を掲げており、積極的な政策的支援を実施しています。「物流2024年問題」という新しい状況の変化を背景に、その対策や「SDGs推進」の切り札として評価が大きく向上し、モーダルシフトに追い風が吹くようになりました。

本記事ではモーダルシフトが進まない理由、政府の取り組み、今後の見通しなどを解説します。

この記事でわかること

- モーダルシフトが進まない主要な理由

- 今後の見通し

目次

1. モーダルシフトが進まない主な理由

モーダルシフトとは、輸送手段(輸送モード)をトラックから鉄道や船舶に転換することを指します。本章ではモーダルシフトが進まない理由をQCDSの要素に分類して説明します。

.jpg)

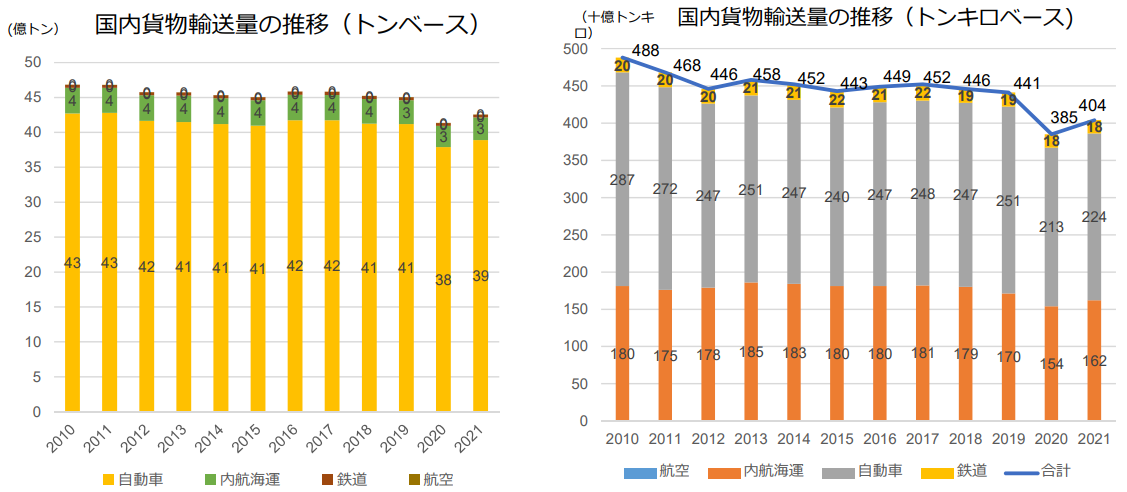

モーダルシフトという言葉が誕生したのは1980年代初頭までさかのぼりますが、国土交通省資料によると近年でもトラック輸送が主力であり、鉄道・内航海運のシェアは大きく変化していません。

※出典:国土交通省,貨物輸送の現況について(参考データ),p2

以下ではモーダルシフトが進まない理由をQCDSの観点から説明します。

Quality:輸送の安定性

地震や豪雨災害などの影響でダイヤの乱れや線路・港湾など交通インフラの損壊が発生した場合、復旧に長時間を要します。トラックの場合も道路の損壊の影響を受けますが、比較的早く復旧しやすいことから相対的に鉄道・船舶の方が影響が大きいと言えます。

また、鉄道や船舶の輸送経路は固定されており、貨物の発着地の近隣に貨物駅・港がないと利用が難しい状況です。

他にも、鉄道や船舶は大型の設備投資が必要であり、需要が急増した際に柔軟に輸送枠を増設できないという弱点があります。

Cost:コスト

コスト面についてトラックと比較すると、大量輸送機関である鉄道や船舶は幹線輸送では割安ですが、末端輸送で割高になる傾向にあります。結果的にトータルコストが割高になると輸送手段として選択されない可能性が高まります。

なお、費用対効果が出る目安は発着地間で概ね500kmです。これは東京~大阪間の距離に相当し、日本の大動脈である同区間で確実な効果が見込めないことがモーダルシフトを低調なものにしているとも考えられます。

Delivery:リードタイム

鉄道や船舶は定時運行が基本であるため、発着時間を柔軟に調整することができません。貨物駅や港でのハンドリングを考えると、トラック輸送よりも長時間を要する傾向にあります。

また、鉄道に関しては旅客輸送と線路を共用しているため、旅客輸送の遅れの影響がそのまま貨物輸送に反映されるという特徴もあります。

Safety:安全リスク

幹線輸送部分を鉄道や船舶に切り替えても、末端輸送の輸送手段はトラックに限られ、積み替えが発生します。発地・着地の貨物駅・港で最低でも2回の積み替えが発生するため、貨物が破損するリスクが高まると言えるでしょう。

関連記事▶2024年問題対策!モーダルシフトの概要やメリット、取り組み事例を解説

2. モーダルシフト普及に向けた政府の取り組み

モーダルシフトはこれまで大きな進展はありませんでしたが、政府はモーダルシフトを積極的に推進しています。

政府が展開するモーダルシフト推進策は「社会運動」「補助事業」「中長期計画」に分類できます。本章では政府の取り組みについて解説します。

.jpg)

「ホワイト物流」推進運動

政府の主導の下、荷主・物流事業者が協力してドライバーの労働環境の改善を図る「ホワイト物流」推進運動では、取り組み推奨項目として「船舶や鉄道へのモーダルシフト」が掲げられています。

公式ポータルサイトの説明資料(動画)の中で、九州(大分)~関西(大阪・滋賀)間の長距離運行にフェリーを利用してドライバーの適正な労働時間を遵守した事例が紹介されています。(※)

※出典:「ホワイト物流」推進運動事務局,冷凍倉庫業、作業改革について

グリーン物流パートナーシップ会議

「グリーン物流パートナーシップ会議」とは、国土交通省や経済産業省などが主催し、荷主と物流事業者の連携を通じて物流分野のCO2排出量削減を推進する取り組みです。

本会議では特に優れた取り組みを行った事業者に対して大臣表彰や局長級表彰を行っており、モーダルシフトも対象となります。(※)

※出典:グリーン物流パートナーシップ事務局,グリーン物流パートナーシップ

モーダルシフト等推進事業

物流総合効率化法と呼ばれる「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は「物資の流通の効率化に関する法律(物資流通効率化法)」へ名称が変わりますが、モーダルシフトを政策的支援の対象としています。(※)

同法の枠組みに沿って荷主及び物流事業者で構成する協議会が総合効率化計画を策定し、実際にモーダルシフトを実行した場合、国土交通省から(A)計画策定経費及び(B)運行経費が補助されます。

※出典:国土交通省,モーダルシフト等推進事業

※関連記事:物流総合効率化法とは?概要や背景、目的などを詳しく解説

2030年度に向けた政府の中長期計画

2024年2月に発表された「2030年度に向けた政府の中長期計画」では施策の1つとして(大型コンテナの導入支援等を通じた)「モーダルシフトの推進強化」が明記されています。(※)

具体的には今後10年間での鉄道や船舶の輸送量の倍増を目指し、31ft鉄道コンテナなどの利用拡大に向けた設備投資や貨物駅・港などの施設整備の促進が謳われています。

※出典:内閣官房,2030年度に向けた政府の中長期計画(ポイント)

3.モーダルシフトの今後の見通し

今後のモーダルシフトを考える上では「物流2024年問題」と「SDGsの浸透」という2つの大きな動きを考慮する必要があります。

本章ではそれらの影響を受けてモーダルシフトの評価がどのように変化するのか解説します。また、モーダルシフト導入の判断方法の考え方も紹介します。

.jpg)

モーダルシフトの評価の変化

「物流2024年問題」を受けて“運べない危機”が顕在化し、以下の事態が懸念されるようになりました。

(1)必要な輸送能力が確保できないことによる「輸送の安定性」の揺らぎ

(2)ドライバー確保を理由とした運賃値上げを反映した「コスト」の上昇

(3)ドライバーの時間外労働の適正化を図るための「リードタイム」の延長

加えて「SDGsの浸透」を受けて物流部門でも「Environment:環境負荷」の要素を重視する必要が出てきました。

その結果、トラック輸送と比較した時のモーダルシフトの評価が相対的に高まり、モーダルシフトに積極的に取り組む動きが活発化しました。改めて新しいQCDSEの観点でモーダルシフトの導入を判断する必要が生じたと言えます。

モーダルシフト導入の判断方法の考え方

では、どのようにモーダルシフト導入を判断すれば良いのでしょうか?以下では基本的な判断方法を紹介します。

各評価要素の相対評価と定量化

まず、先述の図版3をベースに、①~⑤についてそれぞれ○×などの記号で相対評価を行います。また、記号ごとに得点を付け、評価を定量的に表現します(例えば○=2点、×は1点など)。

評価要素の重み付け

次に、評価要素ごとにメリハリをつけるために、重み付けを行います。例えば②コストを重視する場合は評価を2倍にするといった形です。

集計結果の比較

以上の操作を反映させた集計結果を比較し、得点の高い方を自社の選択肢として考えます。

実際は、具体的な調査結果を前提に各評価を行うと思いますが、定量的な比較を通してモーダルシフト導入の判断を行うプロセスは同じです。

4.まとめ

本記事を通して、QCDSの各要素に課題があってモーダルシフトが進まないこと、及びその状況を変えるために政府が積極的に支援しているという状況をご理解いただけたと思います。

ただし「物流2024年問題」や「SDGsの浸透」といった新しい局面を迎えた今、改めて定量的な比較を通してモーダルシフト導入を判断すると良いでしょう。