サプライチェーン強靭化への取り組みとは|実現に欠かせない3つの要素

コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻、中国依存のリスクなど、グローバルな課題がサプライチェーンの脆弱性を露わにしています。これらは企業活動だけでなく、国民生活にも深刻な影響を及ぼしてきました。こうした状況を踏まえて、日本政府は経済安全保障推進法を基盤とし、特定重要物資の安定供給を確保する取り組みを進めています。

本記事では、サプライチェーン強靭化に向けた政府の取り組みとその実現に欠かせない要素について解説します。

この記事でわかること

- サプライチェーン強靭化の概要

目次

1. サプライチェーン強靭化への取り組みとは

サプライチェーン強靭化は、自然災害や経済危機などのリスクに対応し、重要物資の安定供給を確保することです。日本政府は2022年に成立した経済安全保障推進法を基盤に、抗菌性物質製剤や半導体、重要鉱物など11の「特定重要物資」を指定し、これらを取り扱う企業への支援を進めています。2023年には先端電子部品を新たに追加し、特定物資の拡大を図りました。

サプライチェーン強靭化への取り組みの背景には、新型コロナウイルス感染症の拡大やロシアによるウクライナ侵攻、中国依存への懸念といった課題があります。政府は調達先の多角化や国内生産体制の強化を推進し、外的リスクへの耐性向上を目指してきました。

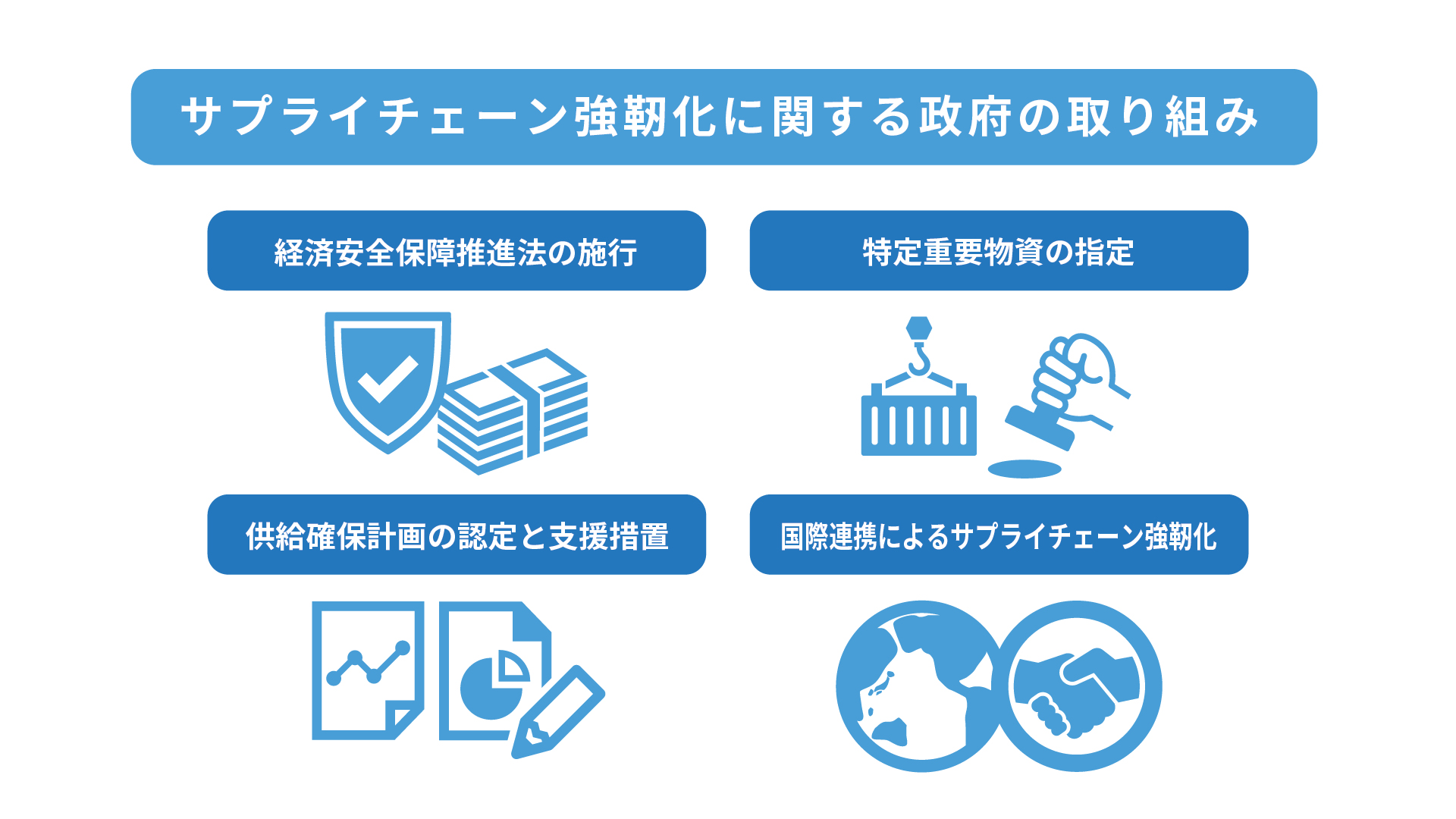

2. サプライチェーン強靭化に関する政府の取り組み

突然のパンデミックや国際問題によるサプライチェーンリスクに対応するため、日本政府はサプライチェーン強靭化を進めています。ここでは、サプライチェーン強靭化に関する政府の取り組みを解説します。

経済安全保障推進法の施行

2022年に施行された経済安全保障推進法は、国民生活や経済活動を支える特定重要物資の安定供給を確保するための施策です。本法では、抗菌性物質製剤や半導体、蓄電池、天然ガスなど11の物資が「特定重要物資」として指定され(現在は12物資)、その安定供給に取り組む企業を支援する仕組みが導入されました。

背景には、パンデミックや地政学的リスクの高まりによって、国内外のサプライチェーンの脆弱性が露呈したことがあります。これに対処するため、政府は代替性の乏しい物資の多角的な調達先確保や国内生産体制の強化を進めることで、供給網の強靱化を図っています。

特定重要物資の指定

2022年12月、日本政府は抗菌性物質製剤や半導体を含む11品目を「特定重要物資」として指定しました。この制度は、経済安全保障推進法に基づき、国民生活や経済活動に欠かせない物資の安定供給を図る取り組みの一環です。さらに2024年2月には、先端電子部品(コンデンサーやろ波器)が新たに追加され、既に指定されている重要鉱物にウランが加えられました。

政府は「供給確保計画」を通じて民間事業者を支援し、備蓄や調達先の多角化を推進しています。特定重要物資の選定は、外部依存性や供給途絶の可能性、安定供給措置の必要性など、厳格な基準に基づいて行われています。

供給確保計画の認定と支援措置

日本政府は、経済安全保障推進法に基づき、特定重要物資の安定供給を確保するために「供給確保計画」の認定制度を導入しました。事業者は、安定供給に向けた取り組み計画を策定し、所管大臣の認定を受けることで、長期・低利の融資や助成金などの支援措置を利用できます。

この計画は、資金支援を通じて特定物資のサプライチェーンを強化することが目的です。これまでに、12の特定重要物資に対して、総額2兆1,830億円の基金が設けられ、12月末で予算2兆3,827億円、123件の供給確保計画が認定されています。

国際連携によるサプライチェーン強靭化

日本政府は、国際的な協力を通じて特定重要物資の安定供給確保を推進しています。具体的には、日米や日英の二国間協力、インド太平洋経済枠組み(IPEF)など多国間経済協定の活用です。

例えば、日米協力では希少金属リサイクル施設の設立が進行中であり、これにより希少金属の輸入依存度を15%削減する目標を掲げています。また、政府は日本政策投資銀行や国際協力銀行を通じて、供給確保計画の認定を要しない柔軟な資金支援も提供しています。

国際連携による取り組みは、地政学リスクや供給途絶リスクを軽減し、国際的なサプライチェーンの強靭化を支える要です。

※参考:

内閣府,サプライチェーン強靱化の取組(重要物資の安定的な供給の確保に関する制度)

内閣官房,サプライチェーン強靱化の取組のフォローアップと今後の見直しの方向性

関連記事▶グローバルサプライチェーンとは?運営・構築するメリットや課題を解説

3. サプライチェーン強靭化の実現に必要な要件

最後に、サプライチェーン強靭化の実現に必要な要件を解説します。

サプライチェーン強靭化の実現に欠かせない要件3つを押さえておきましょう。

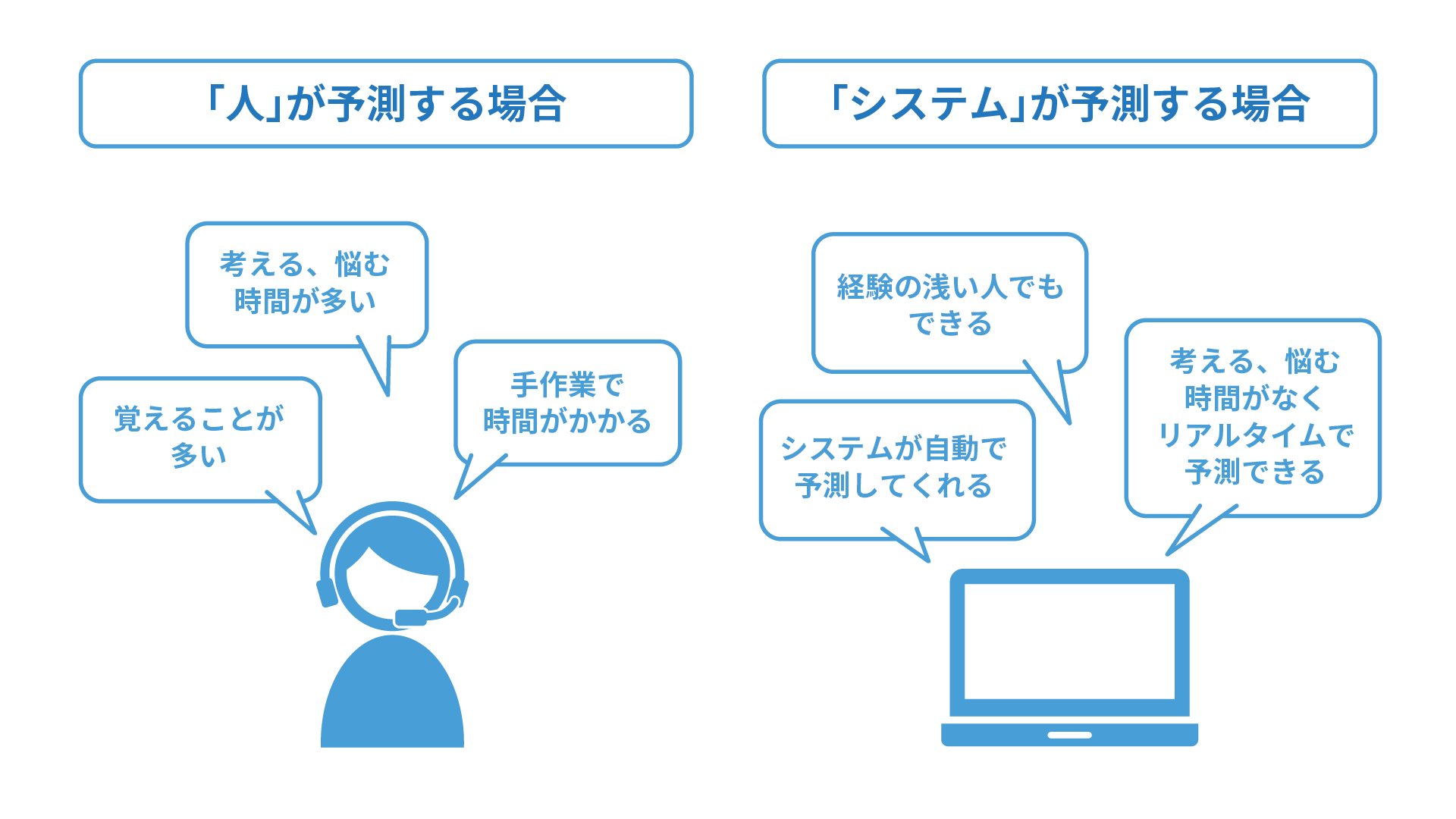

データやAIを活用したリアルタイム予測

現代のサプライチェーンでは、AIとデータサイエンス技術を統合したプラットフォームの活用が不可欠と言えるでしょう。膨大なデータをリアルタイムで分析することで、需要の変動やリスクを早期に検知できるようになります。

例えばAIを活用した需要予測では、市場の動向や季節的な変化を正確に捉えられるため、在庫の過剰や品切れといったリスクを軽減できます。また、複数のデータソースを統合することで、供給能力や需要傾向の迅速な把握が可能です。

AI主導の予測分析は、供給問題や生産停止といったリスクを事前に回避するための有効な手段となり、企業の競争力を強化するでしょう。

在庫管理・生産計画の自動化

在庫管理や供給計画の自動化にも、AIやデータ分析技術を活用し、需要予測やリスクの最小化を実現する統合プラットフォームが欠かせません。需要予測の精度が向上し、在庫の過不足や供給遅延といったリスクを軽減できます。

また、統合プラットフォームを用いた自動化は、供給網全体の可視性を向上させると同時に、突発的な需要変動や市場の混乱にも柔軟に対応できます。高度な予測洞察を提供する自動化システムは、企業の競争力向上や損失回避に貢献するでしょう。

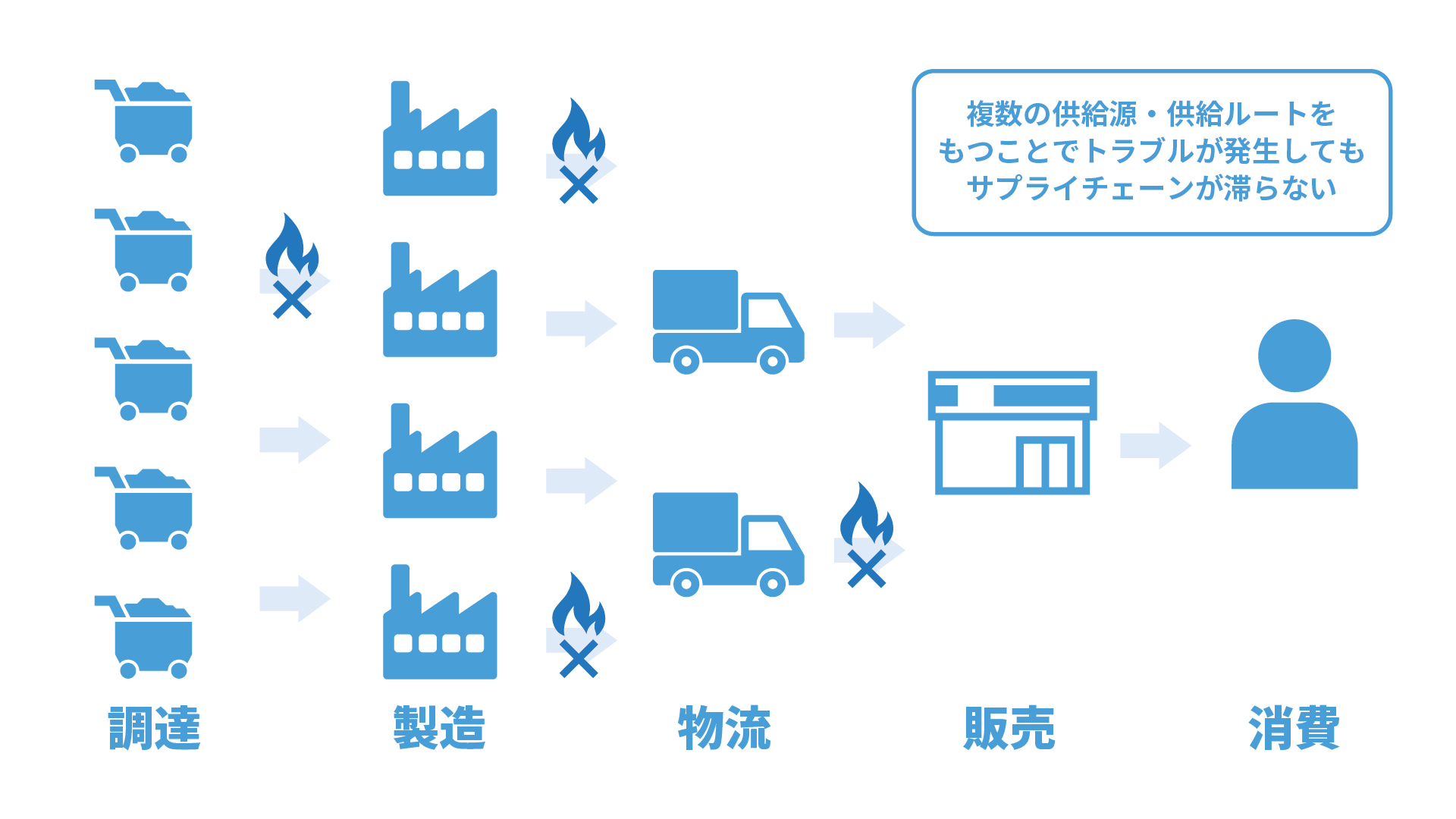

供給ルートの多様化と分散調達

供給ルートの多様化と分散調達とは、製品やサービスのために必要な原材料や部品を複数の供給元から調達する戦略です。

特に自然災害や政治的混乱など、特定の地域や供給元からの調達が困難になる状況では、この戦略がサプライチェーンの安定性維持に貢献します。また、デジタル技術の活用によって、調達状況の可視化や需要予測の精度向上が進むことで、分散調達の効果が高まっています。

4.まとめ

サプライチェーンの強靭化は、国民生活や経済活動を安定させるための重要な取り組みです。日本政府は経済安全保障推進法を基盤に、特定重要物資の安定供給を確保するため、国内外で多角的な支援を展開しています。

特に、調達先の多様化や分散調達、AIやデータ分析を活用したリアルタイム予測などの技術が、供給網のリスク耐性を高める鍵になっています。これらの施策を効果的に活用し、予期せぬ事態にも柔軟に対応できる強靭なサプライチェーンを構築することが重要です。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)