特定荷主とは?改正物効法の特定荷主の定義と要件、対応策などを解説!

2024年4月、物流総合効率化法が改正されました(略称は改正物効法、改正物流法、新物効法、改正物流効率化法など)。この法改正では荷主・物流事業者(物流関係者)に対する努力義務が求められるなど、規制強化が図られた点が特徴です。

その中でも特に影響の大きい物流関係者が特定事業者です。2025年前半に特定事業者の選定基準(指定基準値)を定める政令の制定・施行が予定されており、これに基づいて選定された荷主は特定荷主と呼ばれます。

特定荷主には中長期計画の策定等の法的義務、国による勧告・命令に関する規定が適用されますので、新たな対応が求められるでしょう。

本記事では特定荷主の定義と要件、及び付加的に課せられる規定の概要を解説します。

この記事でわかること

- 特定荷主の概要と対応策

目次

1. 特定荷主とは

改正物効法では、物流関係者に対する規制的措置が導入されました。その中で一定規模以上の物流関係者は特定事業者と指定され、荷主の立場にある事業者は特定荷主と呼ばれます。本章では、特定荷主の定義や当該規定が設けられた背景について説明します。

特定荷主の定義

改正物効法では、全ての物流関係者を対象に物流効率化に向けて努力義務を定めています。その中で、特定荷主に課せられる義務を表形式で以下に示します。

義務項目 | 内容 | 実施頻度 |

中長期計画の策定 | 積載効率向上・荷待ち時間短縮を含む計画策定 | 毎年度(変更がなければ5年に1回) |

定期報告の作成 | 努力義務実施状況を国に報告 | 毎年度 |

物流統括管理者の選任 | 役員または幹部を選任 | 必須 |

一定の基準以上の物流関係者に対しては①中長期計画の策定等の法的義務や②努力義務の実施状況が不十分な場合、国の勧告・命令が行われると定められており、該当する物流関係者は特定事業者と呼ばれます。

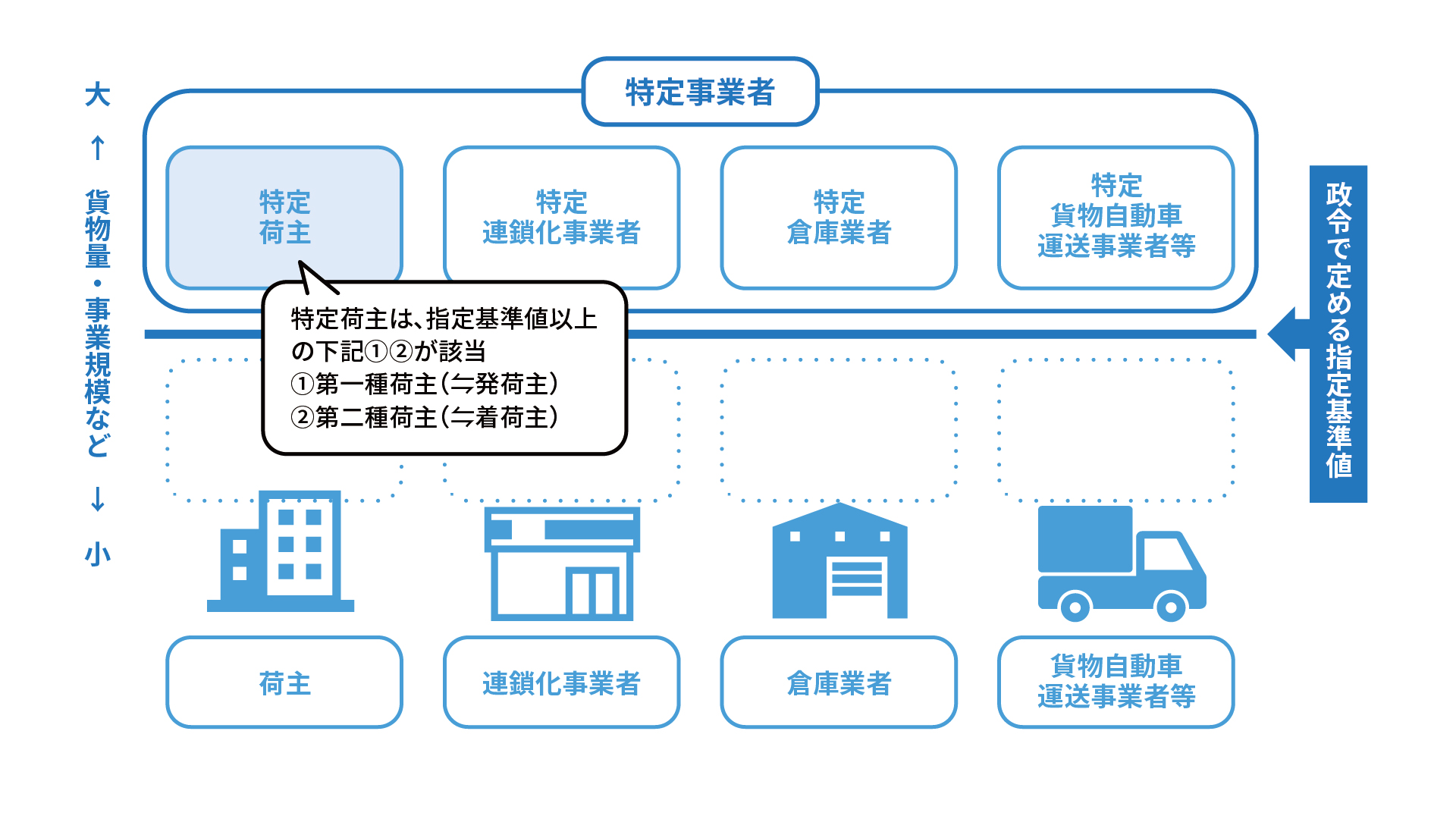

特定事業者は図版1の通り、物流関係者のカテゴリーに応じて4つに分けられます。その1つである特定荷主とは、物流事業者にトラック輸送業務を委託する第一種荷主(≒発荷主)、及び貨物を受領する第二種荷主(≒着荷主)のうち、その貨物の合計重量が政令で定める重量以上の事業者を指します。

なお、第一種荷主及び第二種荷主の定義は改正物効法第30条、特定荷主の定義は第45条をご参照ください。

※参考:e-Gov法令検索,物資の流通の効率化に関する法律

特定荷主の規定が設けられた背景

特定荷主が設定された背景はどのようなものでしょうか?

改正物効法の背景には、物流業界の慢性的な課題である「トラックドライバー不足」「輸送効率の低下」が挙げられます。これに対処するため、特定荷主を中心に物流改革を進めることとなりました。

特定荷主は、2章で説明するように、政令で定められる指定基準値に基づき選定されます。この指定基準値は、改正物効法が目的とする物流の効率化に向け、全体への影響が大きい事業者が対象となる線引きがなされています。大手事業者の積極的な行動を促進することが狙いと言えるでしょう。

特定荷主に該当する場合は、改正物効法の主旨を理解し、他事業者の模範となるような対応策を立案・遂行することが望まれます。

2. 特定荷主の要件

特定荷主の要件を理解するには、政令で定める指定基準値を知ることが必要です。本章では最新の政令の原案に基づき、特定荷主の条件を説明します。

特定荷主(特定事業者)の規定に関する政令は、改正物効法の公布日から2年以内の施行が予定されており、選定の基準となる指定基準値は、国土交通省・経済産業省・農林水産省の担当部会からなる「3省合同会議」で決まります。改正物効法に基づく政令、省令などの内容、規制的措置などは、この3省合同会議で検討されるためです。

2024年12月時点では、2024年11月27日付で公表された「合同会議とりまとめ」が最新のものとされ、2025年1月を目安目安にまとめられる政令の原案に反映される予定です。

指定基準値

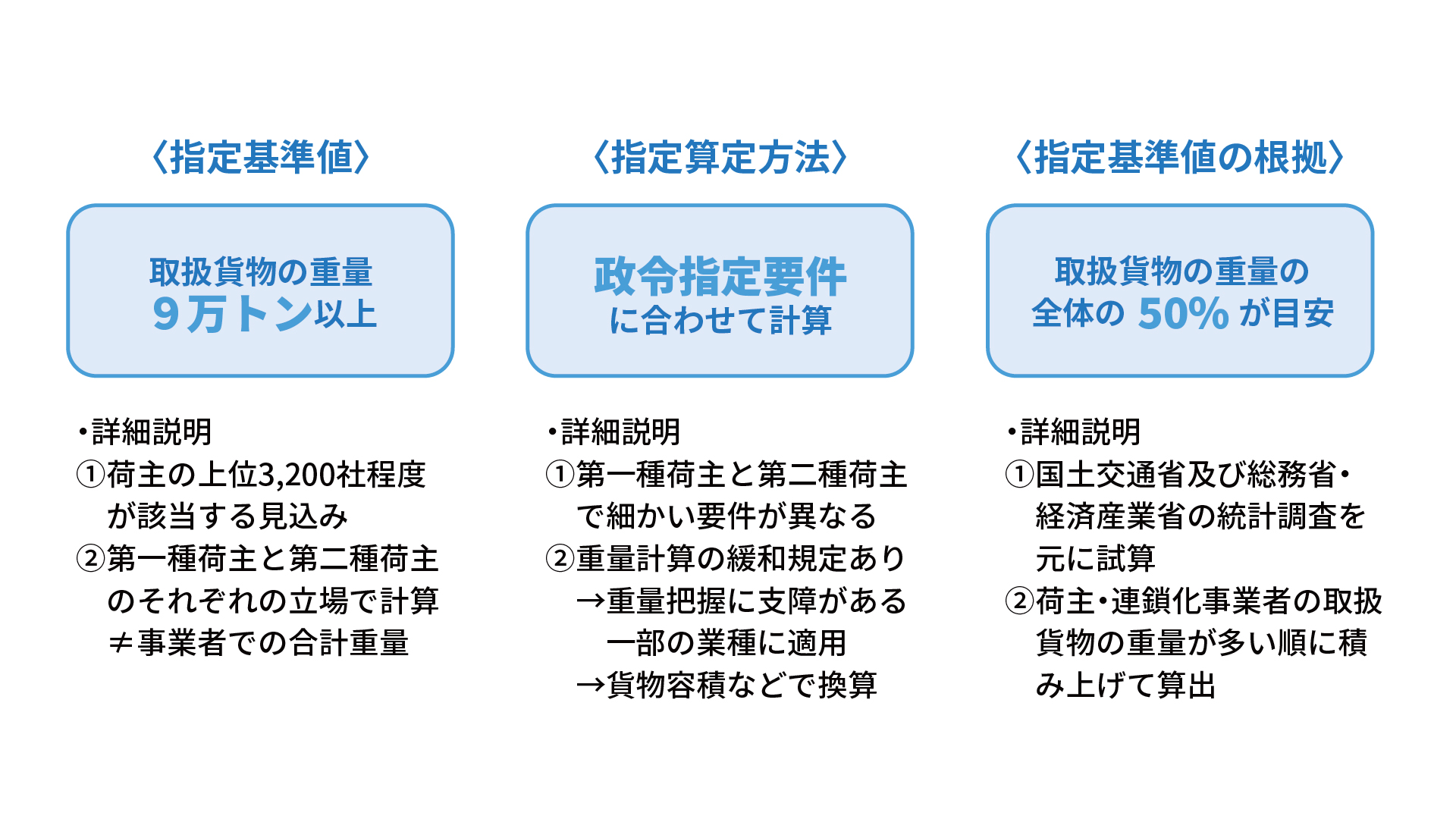

特定荷主は取扱貨物の重量が「9万トン以上」と規定され、荷主の上位3,200社程度が該当すると見込まれています。また、この重量は第一種荷主と第二種荷主のそれぞれの立場での重量をもって計算され、事業者としての合計重量ではないことに注意が必要です。

指標の算定方法

第一種荷主と第二種荷主の指標の算定方法はそれぞれ細かい要件が決められており、政令の指定する要件に合わせた取扱貨物の重量の計算が求められます。

ただし、合同会議の議論を受けて、重量の把握に支障が生じることが想定される一部の業種においては、貨物の容積などを重量として換算することが認められました。

指定基準値の根拠

「合同会議とりまとめ」によれば、第一種荷主・第二種荷主及び連鎖化事業者の取扱貨物の重量が多い順に対象とし、全体の約50%を占める基準値及び対象事業者数となるように算出されています。

なお、指定基準値に関する規定は、2024年8月に提示された最初の政令の原案が「3省合同会議」の議論の中で微修正されています。最新の情報に基づいて、自社が特定荷主に該当するかどうか判断しましょう。

※参考:国土交通省,合同会議とりまとめ 2024年11月27日

3. 特定荷主に課せられる規制及び必要な対応策

特定荷主に選定された場合、どのような変化が生じるのでしょうか?本章では、特定荷主に課せられる規制の詳細とその対応策を説明します。

特定荷主に課せられる規制

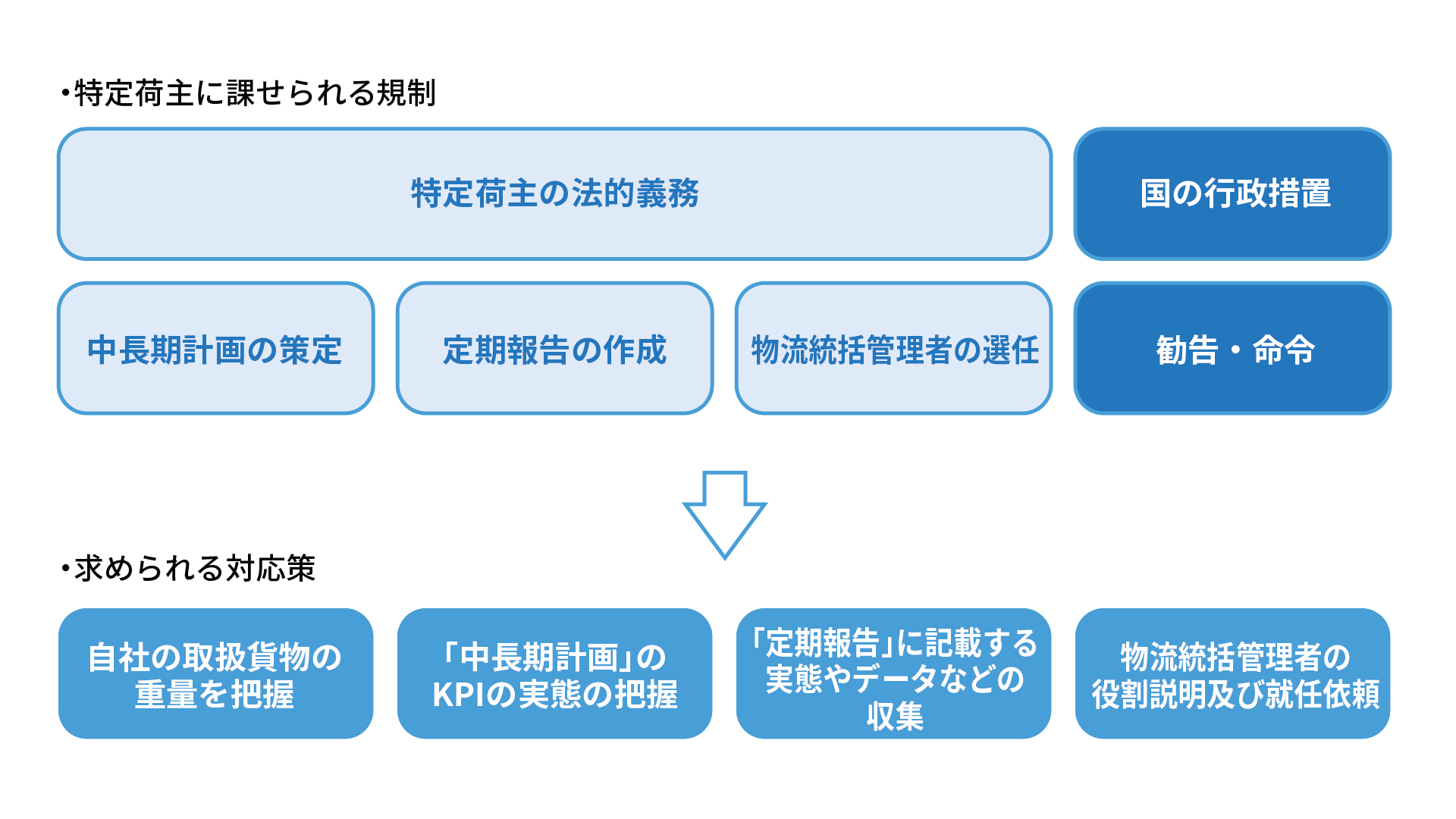

改正物効法では、全物流関係者に課される努力義務に加えて、特定荷主(特定事業者)には特有の法的義務や国による勧告・命令措置が課されます。

特定荷主の法的義務は図版3に記載の3点が挙げられます。以下では、それぞれの詳細を説明します。

中長期計画の策定

「積載効率の向上」や「荷待ち・荷役時間の短縮」に関する実施措置、及び具体的な措置の内容・目標や実施時期などをまとめた計画の策定が求められます。毎年度の提出が基本ですが、計画内容に変更がない限りは5年に1回の提出でも可とされます。

定期報告の作成

努力義務の実施状況について報告が求められます。なお、全施設の全運行の荷待ち時間の計測は難しいケースが想定されるため、サンプリングなどの手法や一部の報告の省略(既に荷待ち時間などが短い場合に限る)が認められました。

物流統括管理者の選任

中長期計画の策定等の業務を統括管理する物流統括管理者も必要です。物流統括管理者には関係部署間の調整や社外事業者との連携が期待されるため、重要な経営判断が可能な役員など経営幹部から選任することが義務付けられています。

また、特定荷主の努力義務に関する取り組みが国により不十分と判断された場合、勧告もしくは命令という措置が下されることも明記されました。

求められる対応策

上記の規制に対して、特定荷主には適切な対応が求められます。対応策として想定されるアクションとして、以下の項目が挙げられます。

①自社の取扱貨物の重量の把握

②「中長期計画」で求められるKPI(積載効率等)の把握

③「定期報告」に記載する実態やデータなどの収集

④物流部門を管掌する担当役員に対する物流統括管理者の役割の説明及び就任依頼

各社の状況によって必要なアクションは変わるものの、多くの特定荷主には追加の工数が必要になります。特に物流データの収集・分析を行う力が弱い場合は、デジタルツールの導入なども検討するとよいでしょう。

4.まとめ

本記事では、改正物効法における特定荷主について解説しました。特定荷主は政令で定められる指定基準値に基づいて選定され、中長期計画の策定等の法的義務を果たすことが求められます。適切に対応するためには追加の工数が発生することは避けられないと思われます。

いよいよ厳しくなる物流規制に対し、荷主が積極的にアクションを取ることは時代の流れでもあります。実態の把握やデータの収集を行い、必要に応じてデジタルツールなども導入しながら物流の効率化を図ることが必須の環境になったと言えるでしょう。