【セミナーレポート】加工食品物流・大改革の旗手に聴く「垂直・水平・斜め連携」と組織改革の勘所

エルテックラボ代表の物流ジャーナリスト 菊田一郎氏をホストに毎月お届けしているハコベルウェビナー。

2025年2月は、公益財団法人流通経済研究所 特任研究員の堀尾仁氏をお招きし、「加工食品物流・大改革の旗手に聴く『垂直・水平・斜め連携』と組織改革の勘所」と題して、堀尾氏が味の素株式会社 物流企画部長として、また(公財)流通経済研究所の特任研究員として進めてこられた物流改革についてお話しいただきました。

この記事でわかること

- 2024年問題と新物効法による影響と対策方法

- 味の素株式会社における物流改革の事例

目次

公益財団法人 流通経済研究所 特任研究員

堀尾 仁 氏

1985年味の素株式会社に入社。2014年物流企画部長、2019年上席理事物流企画部長兼F-LINE株式会社取締役などを経て2023年6月退任。同年7月公益財団法人流通経済研究所特任研究員。 持続可能な加工食品物流構築を目指し、競合メーカーとの水平連携であるF-LINEプロジェクトやSBM会議(食品物流未来推進会議)、そして卸売業や小売業とのサプライチェーン全体の物流改革スキームであるFSP会議(フードサプライチェーンサステナビリティプロジェクト)を立ち上げた。さらには行政や業界団体をも巻き込み、物流情報データのプラットフォーム構築を目指したDPC(データプラットフォームコンストラクション)を設立し、現在も持続可能な加工食品物流構築を目指した改革活動を推進している。

エルテックラボ L-Tech Lab

菊田 一郎 氏

1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年間勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体役員等を兼務歴任。この間、国内・欧米・アジアの物流現場・企業取材は約1,000件、講演・寄稿など外部発信多数。

2020年6月に独立し現職に至る。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化/DX、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスし、著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。17年6月より株式会社大田花き 社外取締役、20年6月より23年5月まで株式会社日本海事新聞社顧問、20年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル株式会社顧問。著書に「先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える」(白桃書房、共著)、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

使命感と利他の心を持つリーダーの存在が鍵

セミナー冒頭、菊田氏は「加工食品物流 持続可能化の条件とリーダー育成」と題し、人材の観点から現状の課題を整理しました。

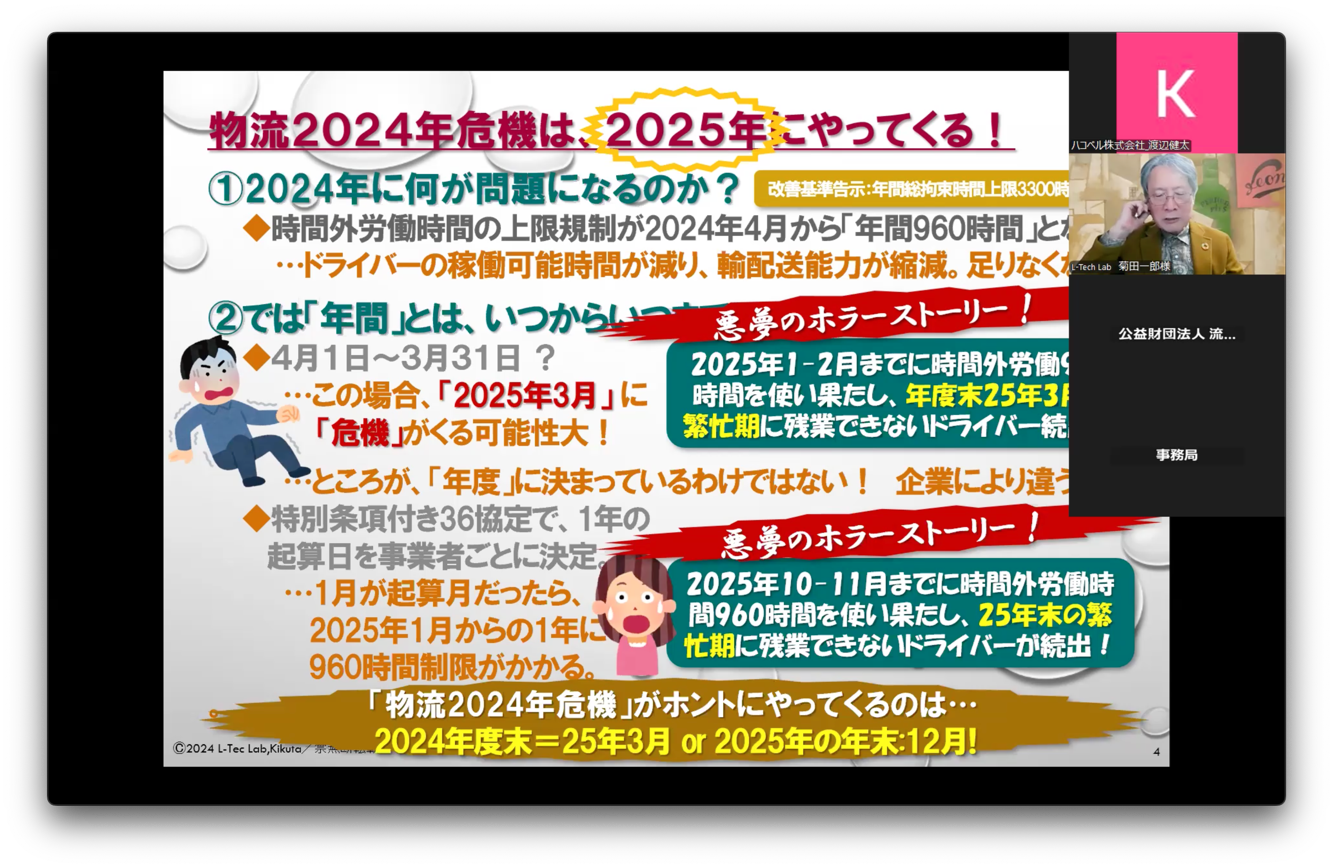

菊田氏は以前から、「物流2024年問題」が危機を迎えるのは実は2025年であると指摘しています。3月に決算期を迎える運送会社の場合、ドライバーの年間残業時間・拘束時間の計算は2024年4月から。管理が不十分だった場合、期末を迎える2025年3月にドライバー不足に陥る恐れがあります。同様に、12月決算の会社なら2025年12月に危機が訪れる、というわけです。

危機回避のために、菊田氏はこれまで「選ばれる物流会社、選ばれる荷主」になるための「エンゲージメント向上」「物流のホワイト化」、また「対等なパートナーとしての協議」といった対策を提言してきました。

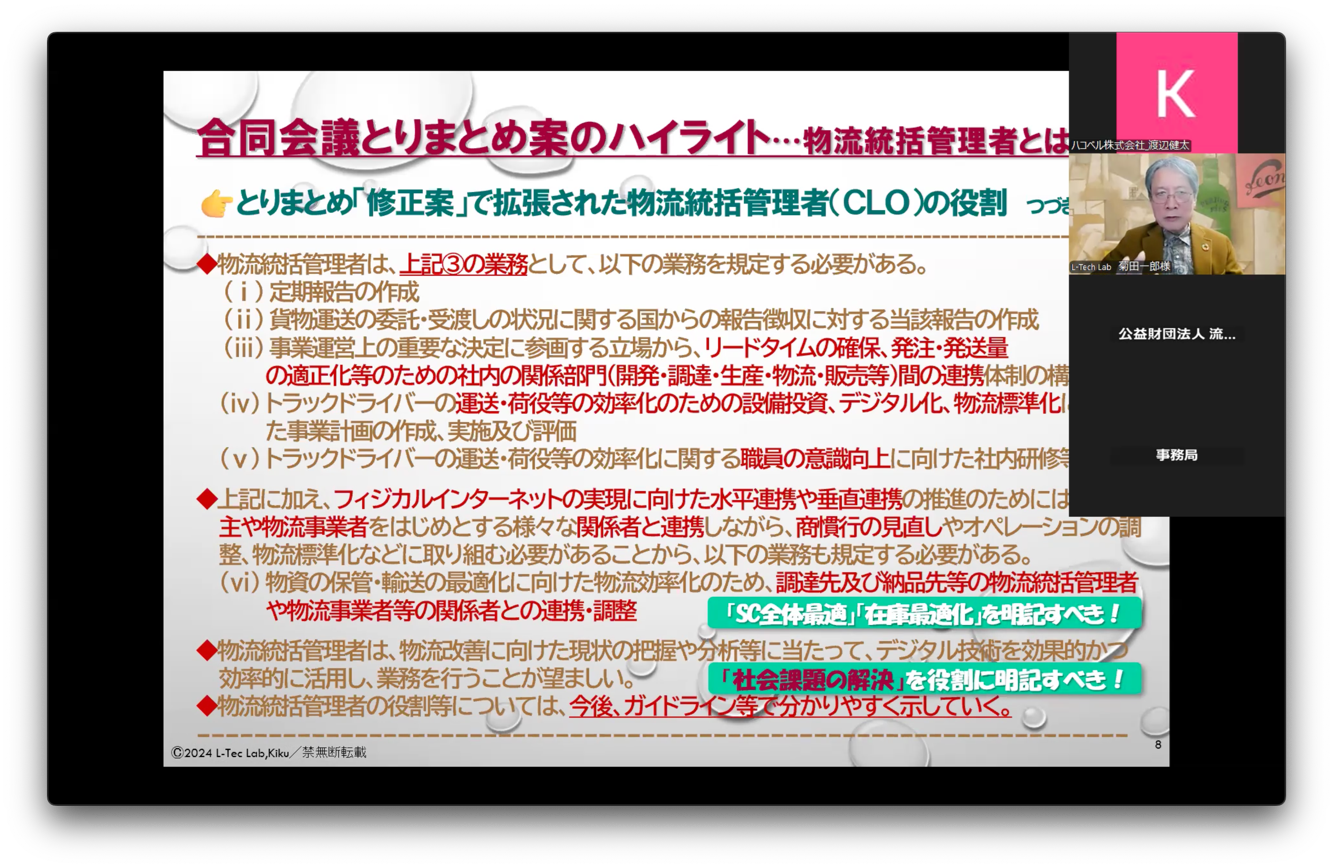

山積する物流課題を背景に、2024年5月「改正物流効率化法」が公布され、現在、具体的施行内容を定める省令の発布に向けた「取りまとめ案」が作成されています。実行する上で鍵となるのが、「物流統括管理者」というリーダーの存在です。

菊田氏は取りまとめ案について大部分は評価するものの、物流統括管理者の役割については現在の内容に加え「サプライチェーン全体最適や在庫最適化、そして社会課題の解決も含めることが不可欠」だと主張します。ただし、この点については「CLOまで役割を広げず、荷待ち・荷役時間の短縮、積載効率の向上など超喫緊の役割に集中すべき」という意見と、「長期視点で物流+ロジスティクス+サプライチェーン全体に視野を広げCLO設置を進めるべき」という意見の双方があることに触れ、菊田氏はこう主張します。「短期的には前者に集中し、中長期的には後者に注力することで、改革を進めるべきだと私は考えています」

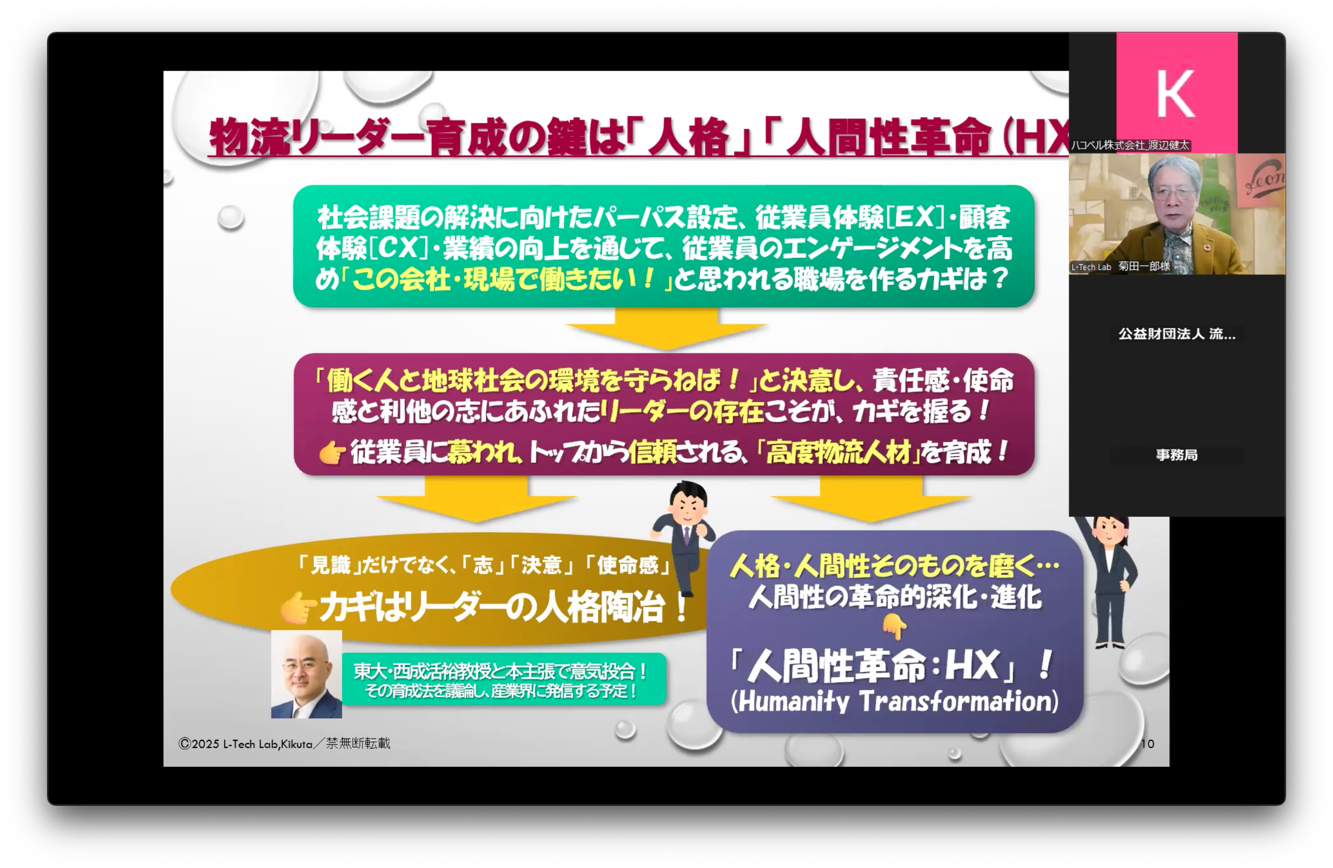

「従業員のエンゲージメントを高めて企業を持続可能にすること、そして地球環境を守って社会を持続可能にすること。その両面において、責任感・使命感と“利他の精神”を持ったリーダーの存在こそが鍵を握ると、私は訴えています」(菊田氏)

個社改革から、水平連携・垂直連携・斜め連携への道のり

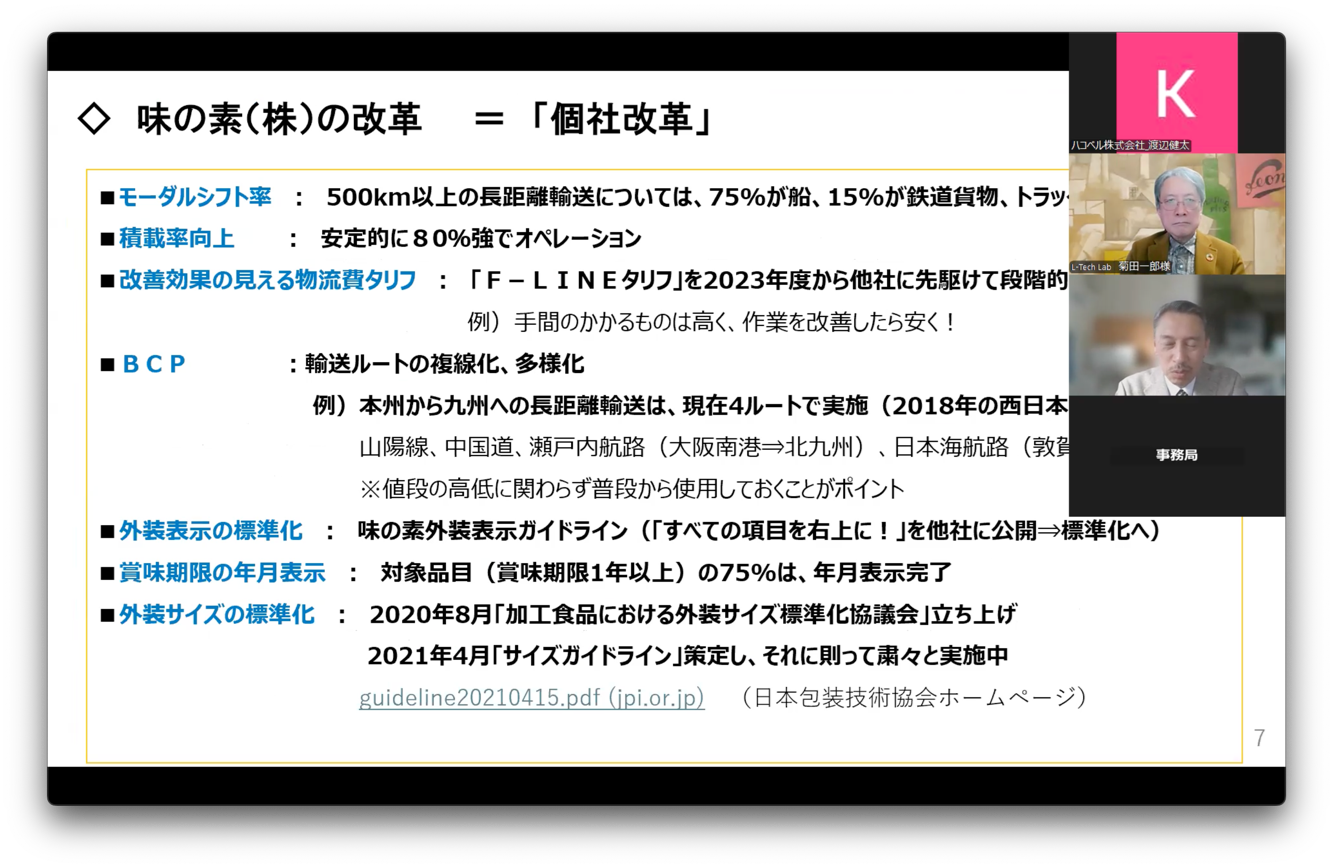

堀尾氏は、かつて味の素で物流企画部長を務めた当時から「加工食品物流は嫌われている」という認識があったと言います。短いリードタイム、長時間待機、付帯作業といった“嫌われる理由”を裏返していこうと、堀尾氏は数々の施策で実績を重ねてきました。しかし、個社でできることには限界があります。

業界内でも何か手を打たねばと話が出ていた中、2013年12月、2014年3月(消費増税前の駆け込み需要)と、立て続けにトラックを手配できない事態が起き、これをきっかけに2014年4月、食品メーカー6社の物流担当部長が集まって対応協議が開始されました。そして1年を経た2015年5月、「食品企業物流プラットフォーム」構築に関するプレスリリースが発表されたのです。

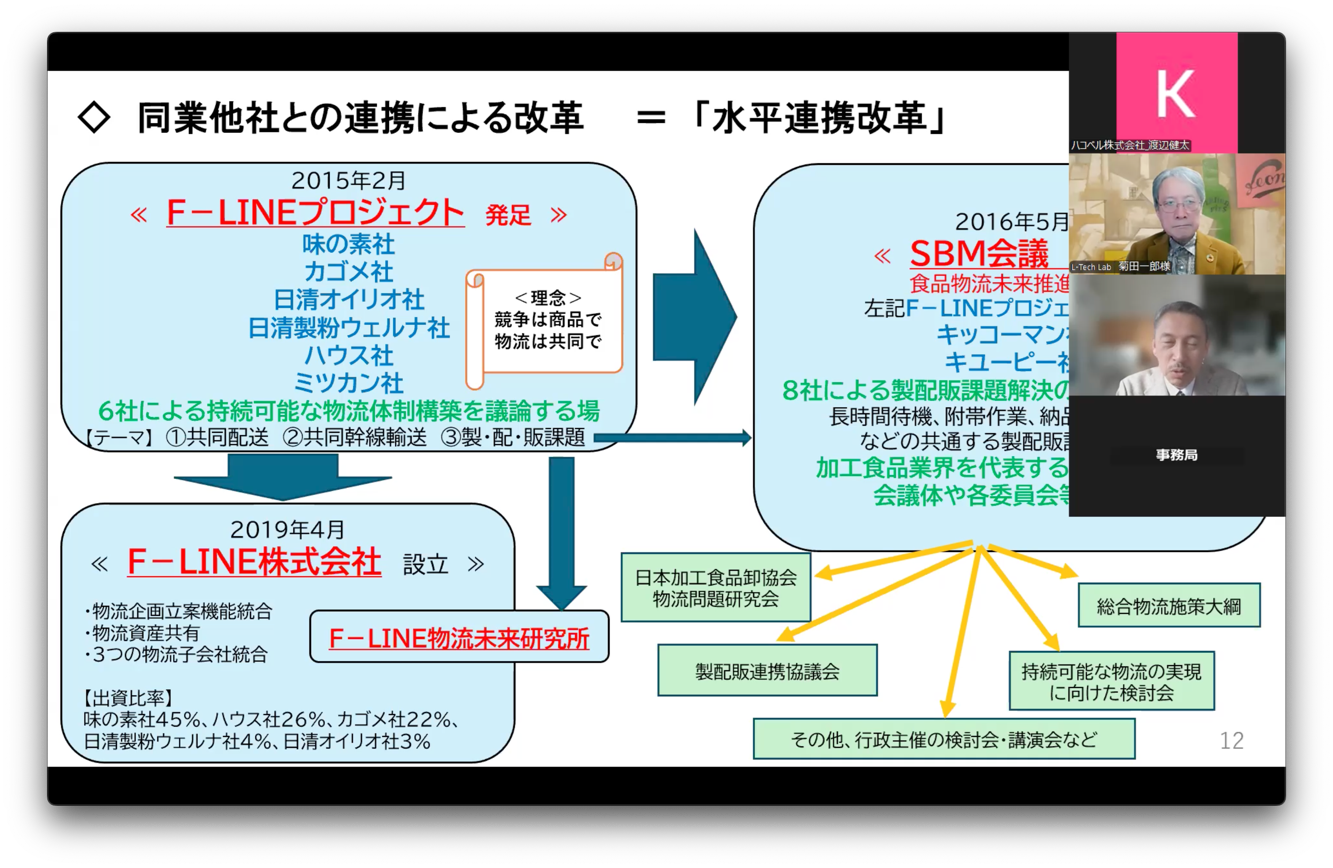

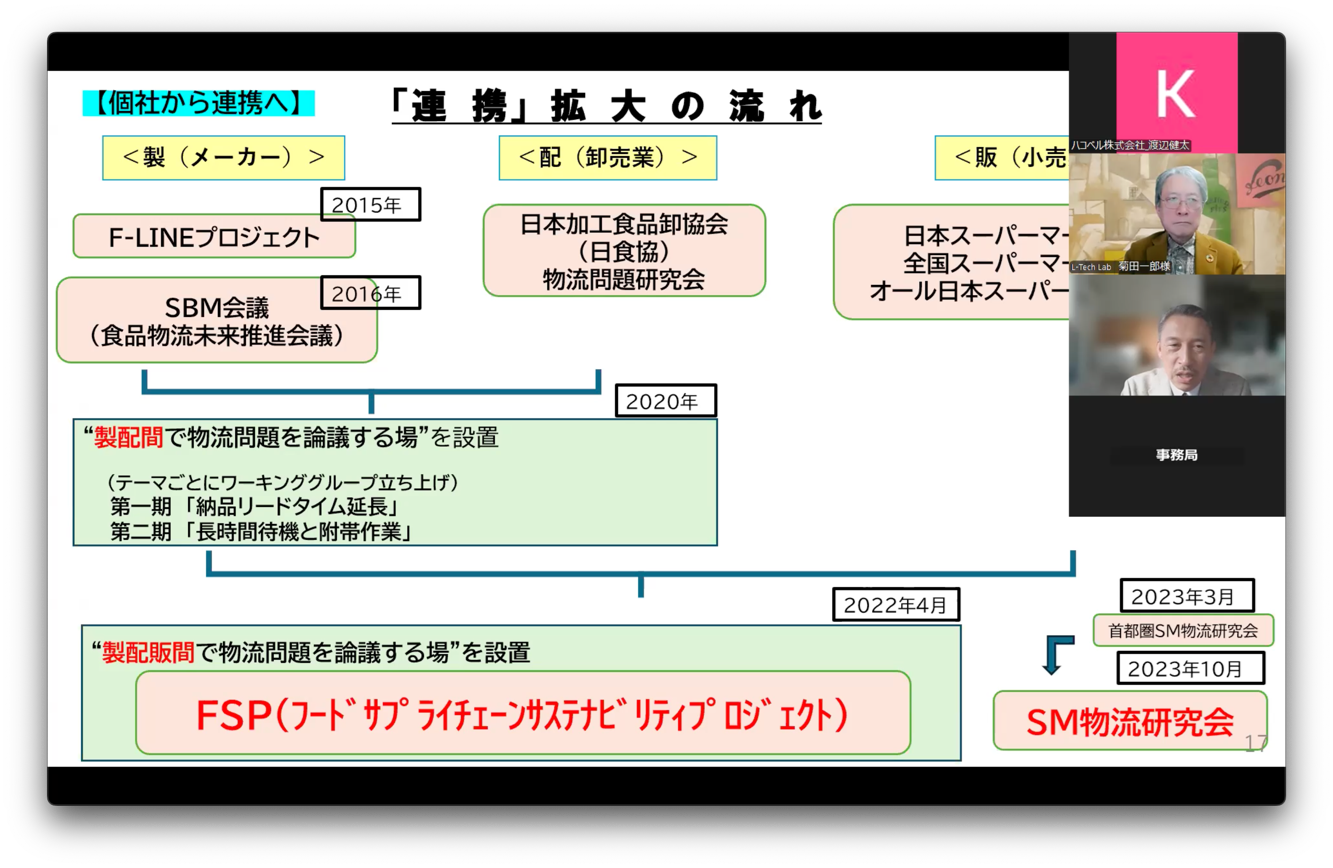

ここから業界の“水平連携”が本格化します。持続可能な物流体制構築を目指す「F-LINEプロジェクト」、および業界に共通する製配販課題の解決を目指す「食品物流未来推進会議(SBM会議)」が発足。F-LINEプロジェクトは後に、各社の物流ノウハウとインフラを結集した物流企業F-LINE株式会社設立につながりました。SBM会議は物流に関する省庁の会議に呼ばれることも増え、一定の存在感を示す団体となっています。

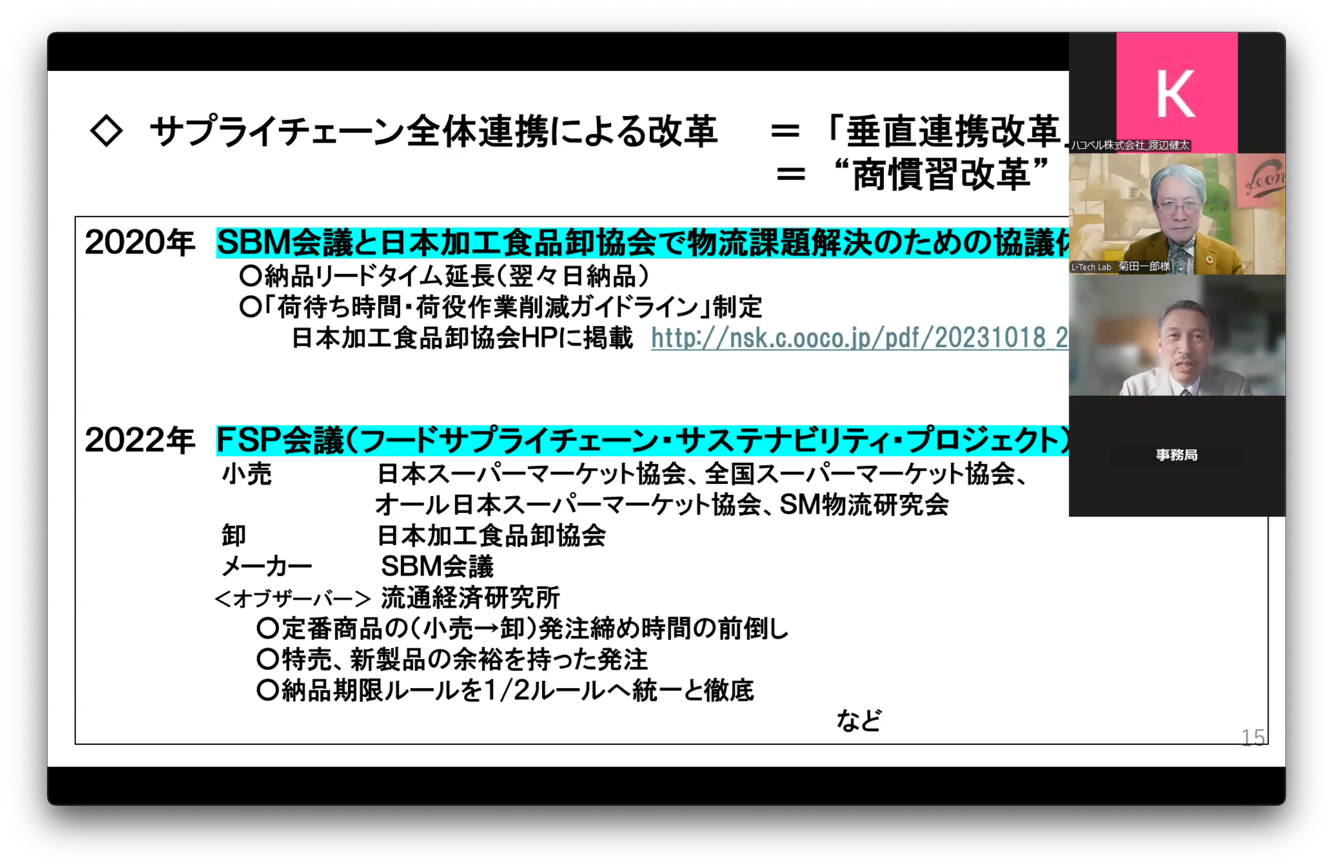

次に、サプライチェーン全体による“垂直連携”の取り組みです。リードタイムや付帯作業といった課題は、メーカーだけでは解決できません。2020年、SBM会議と日本加工食品卸協会とで協議会を立ち上げ、納品リードタイム延長や「荷待ち時間・荷役作業削減ガイドライン」制定といった成果につながりました。

当初は「リードタイム延長」という言葉すらほとんど理解されず、20年30年と続いてきた慣習を変えるには、長い時間と大勢の努力が必要だったと堀尾氏は振り返ります。

「危機感を共有して社内の営業部隊も頑張ってくれましたし、私もいろいろなところでお叱りを受けながら、少しずつ進めてきました。振り返ると、2024年1月に完全実施できるまで、5年かかりました。長年続いてきた慣習を変えるには時間が必要で、先々を見据えて動いていかなくてはならないと感じています」(堀尾氏)

さらにサプライチェーン全体の改革を目指し、2022年、小売も巻き込んだ「FSP会議(フードサプライチェーン・サステナビリティ・プロジェクト)」を設立。商習慣の改革やルール策定に取り組んでいます。

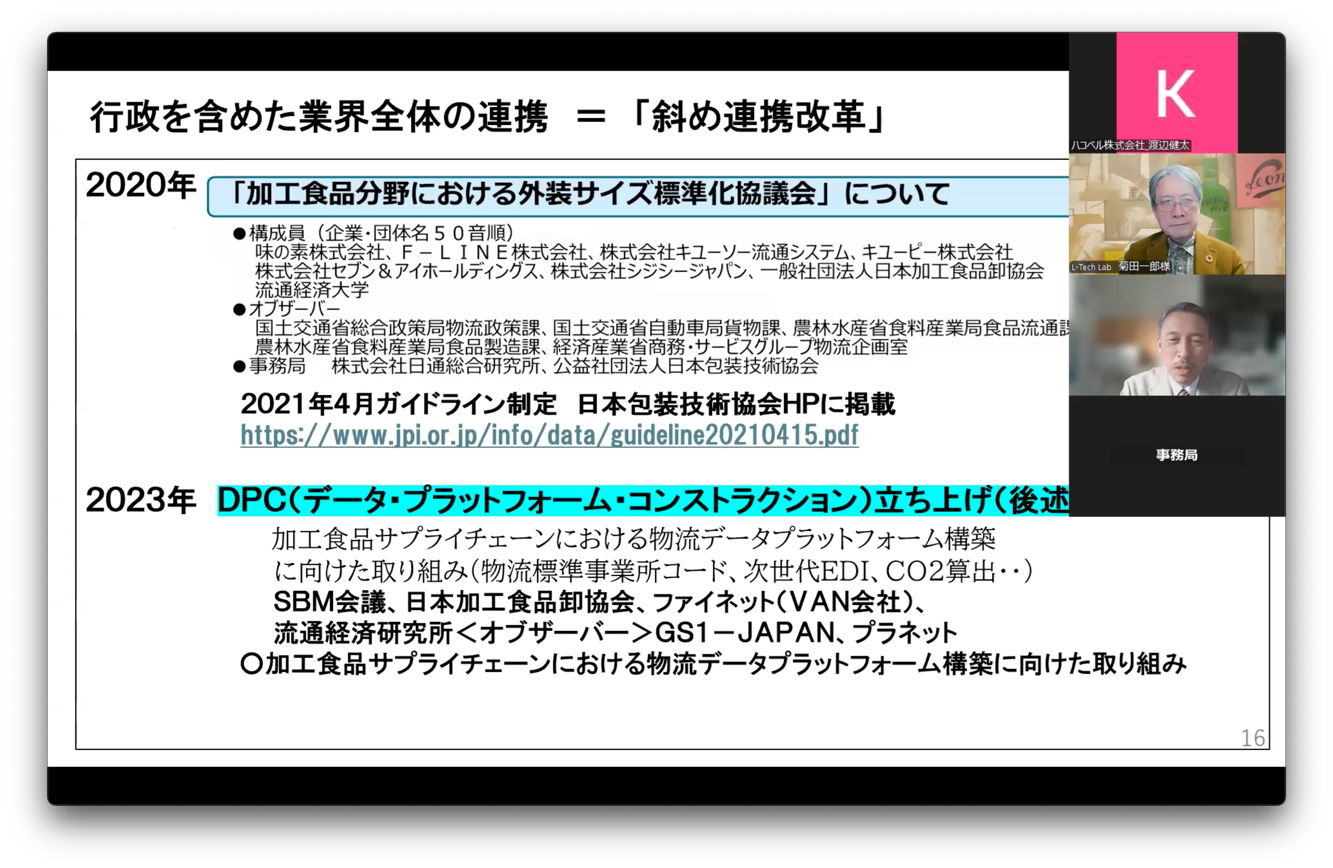

そして、行政や業界外との連携も必要です。堀尾氏は“斜め連携”としてこちらも重視しています。

このように個社からスタートし、メーカー、卸、小売を巻き込んだ連携拡大の流れが進んできたのです。

目指すべき未来を見据えて「やるしかない」ステージへ

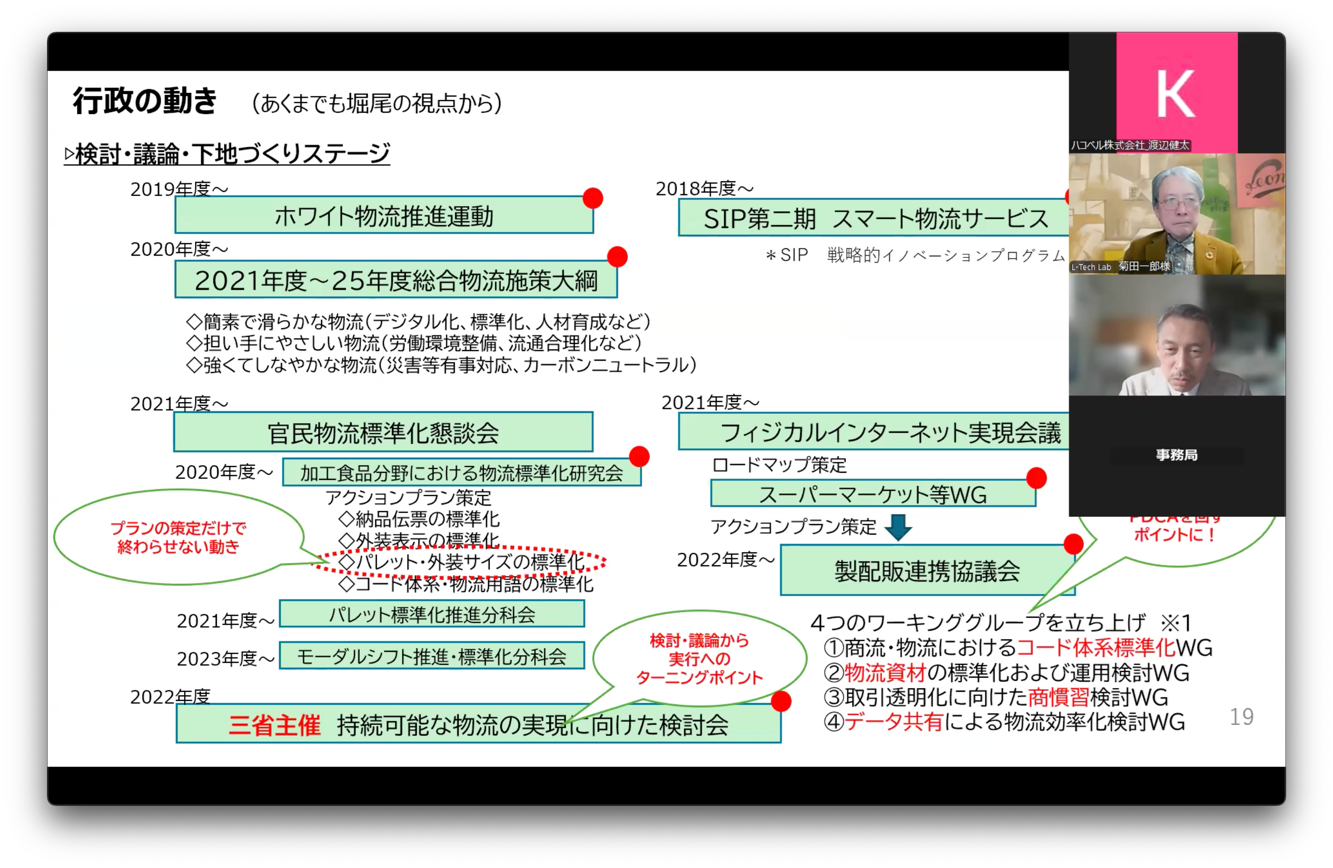

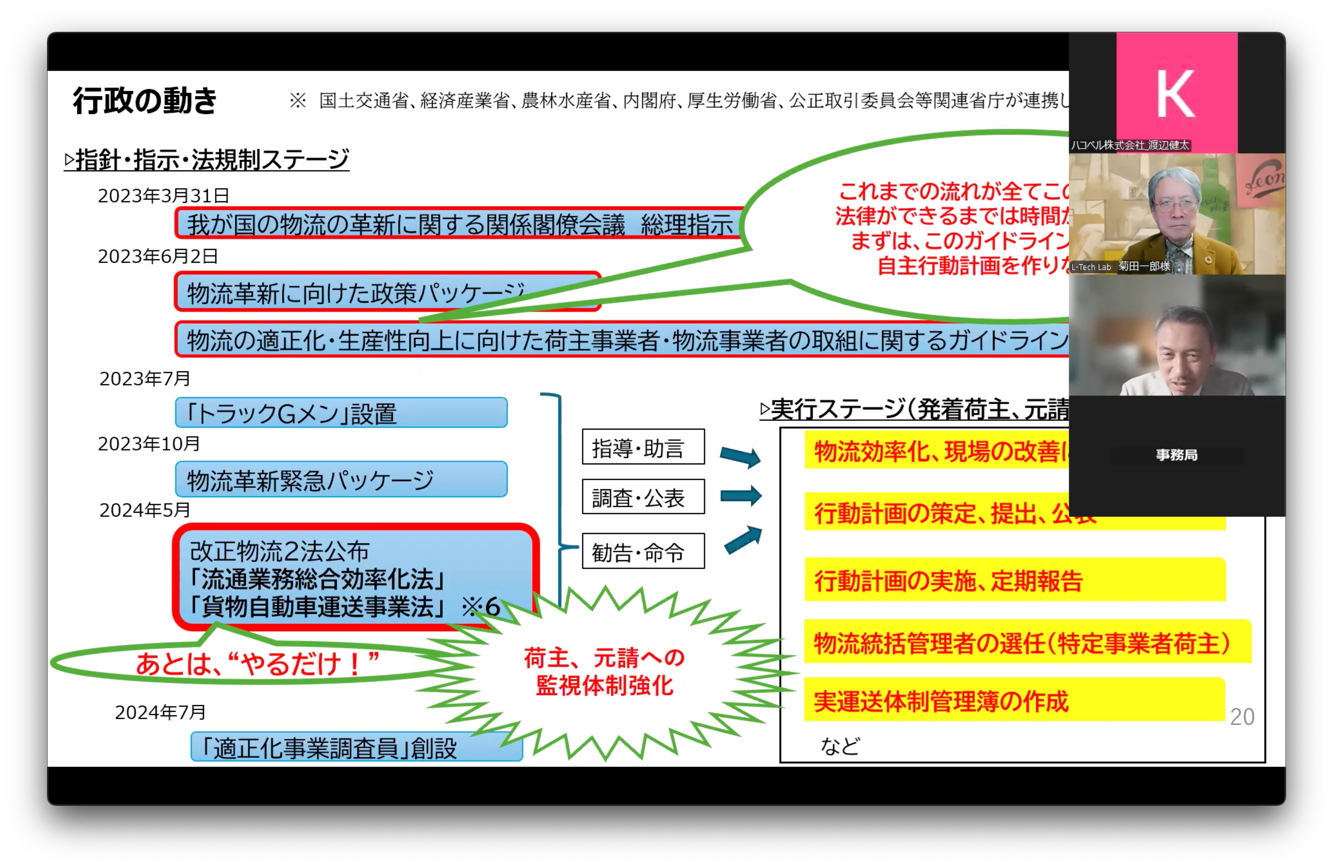

次に、堀尾氏の視点で見てきた行政の動きを振り返りました。2018年頃から「ホワイト物流運動」「官民物流標準化懇談会」といった議論・検討の下地づくりが始まりました。2022年に開催された「三省主催 持続可能な物流の実現に向けた検討会」が大きなターニングポイントとなり、2023年以降、指針や法規制が具体化。そして2024年5月、改正物流2法が公布されたのです。

「プラン策定だけで終わらせない。この30年を繰り返さない。それを合言葉に、いろいろな方の熱意で活動を続ける体制を作ってきました。こうした民の動きが官を動かし、ついに法制化まで踏み切ってくださった。今度は民がやるしかない。そういうステージに入ってきたと、私は見ています」(堀尾氏)

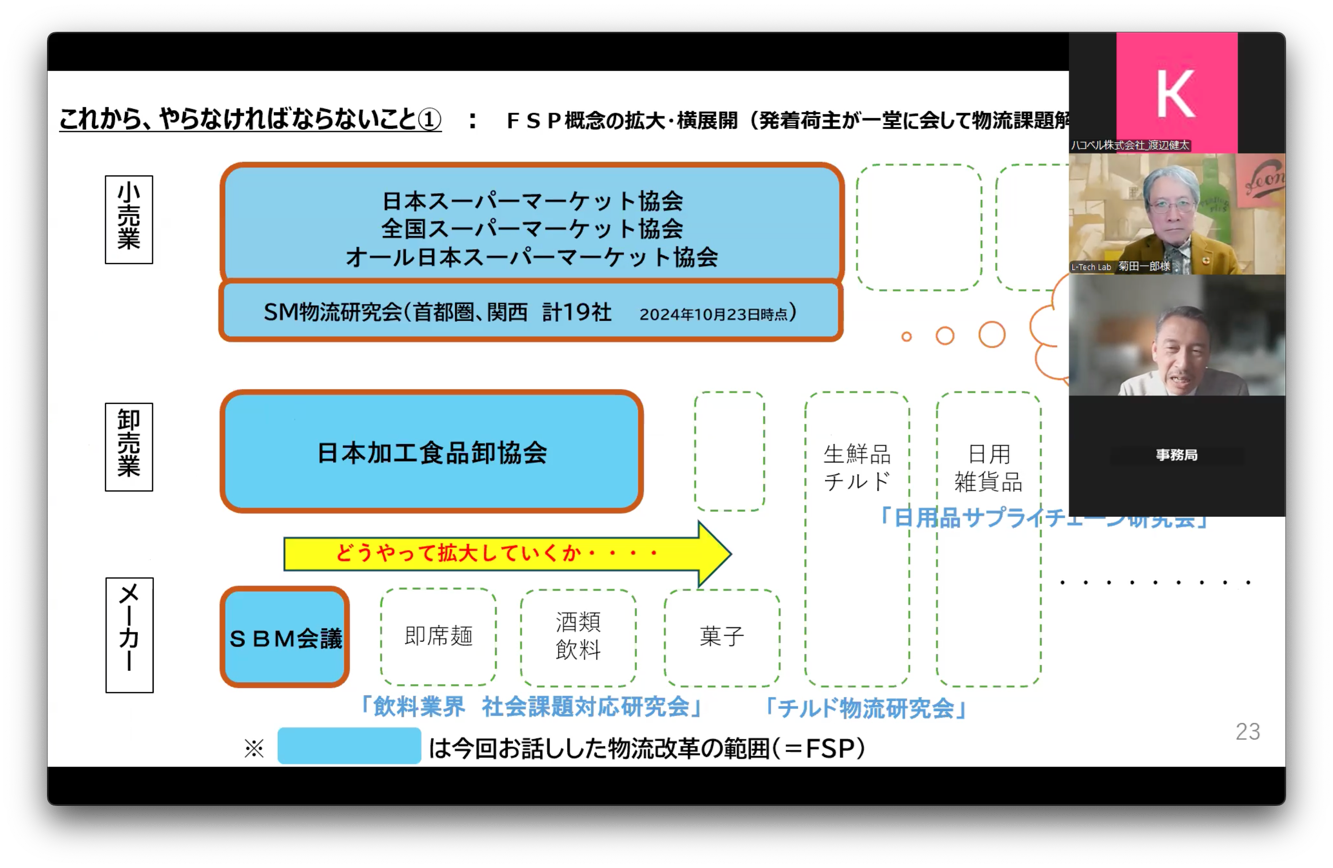

同時に、まだまだやらなくてはならない改革があります。1つは「FSP(食品輸送持続可能化)概念の拡大・横展開」です。水平・垂直・斜めに進めてきた連携も、サプライチェーン全体から見れば一部にすぎません。現在、飲料や日用品業界などでも徐々に動きが出始めていると言います。

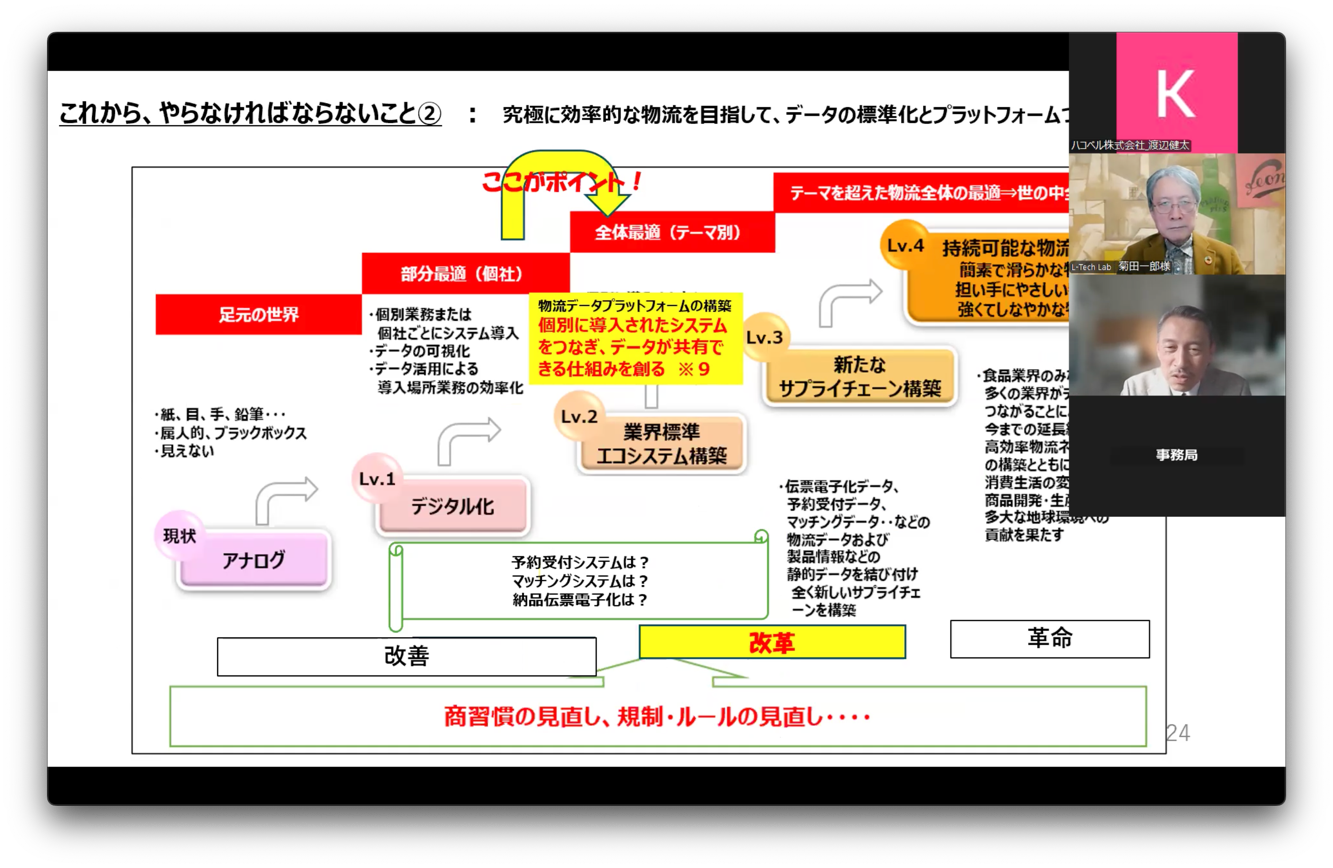

もう1つは、「データの標準化とプラットフォーム構築」です。将来的に持続可能な物流を実現するには、アナログからデジタル化、業界標準エコシステム構築、そして新たなサプライチェーン構築へとレベルを上げていく必要があります。個別のシステム導入はその場の改善にはなっても、乱立すれば逆に非効率を招きます。現在、これらを繋げたエコシステムを目指す段階にあると堀尾氏は指摘します。

「先日発表された、ハコベルさんとTSUNAGUTEさんのトラック予約/受付システムの連携はその好例です。ドライバー側のスマホアプリも1つにしたい。それをさまざまなシステムにも広げたい。そして最後はバックエンドの一本化を実現したいと考えています」(堀尾氏)

物流を知り、物流以外の多様な視点も持つ人材が、連携を支える

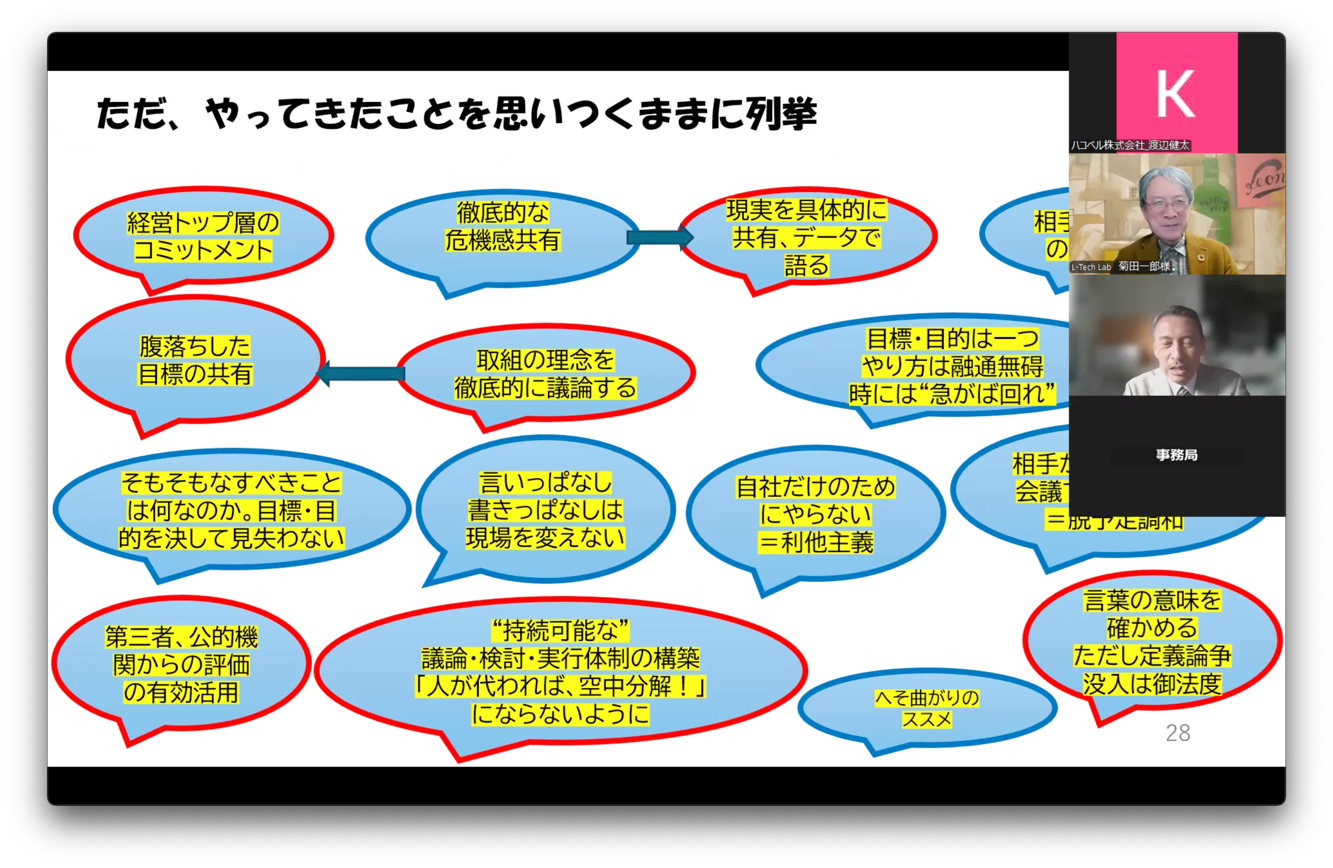

堀尾氏はここまでの流れを振り返り、改めて“連携”の難しさを訴えました。

「こうした形で連携する者同士は、お互いに利害が対立したり立場が異なったりします。社内であっても部署ごとの溝が存在します。これを一発で乗り越える処方箋はありません。しかし、どこかで目標・目的は一致するはずです。私たちはそれを一生懸命、のたうちまわりながらやってきました。」(堀尾氏)

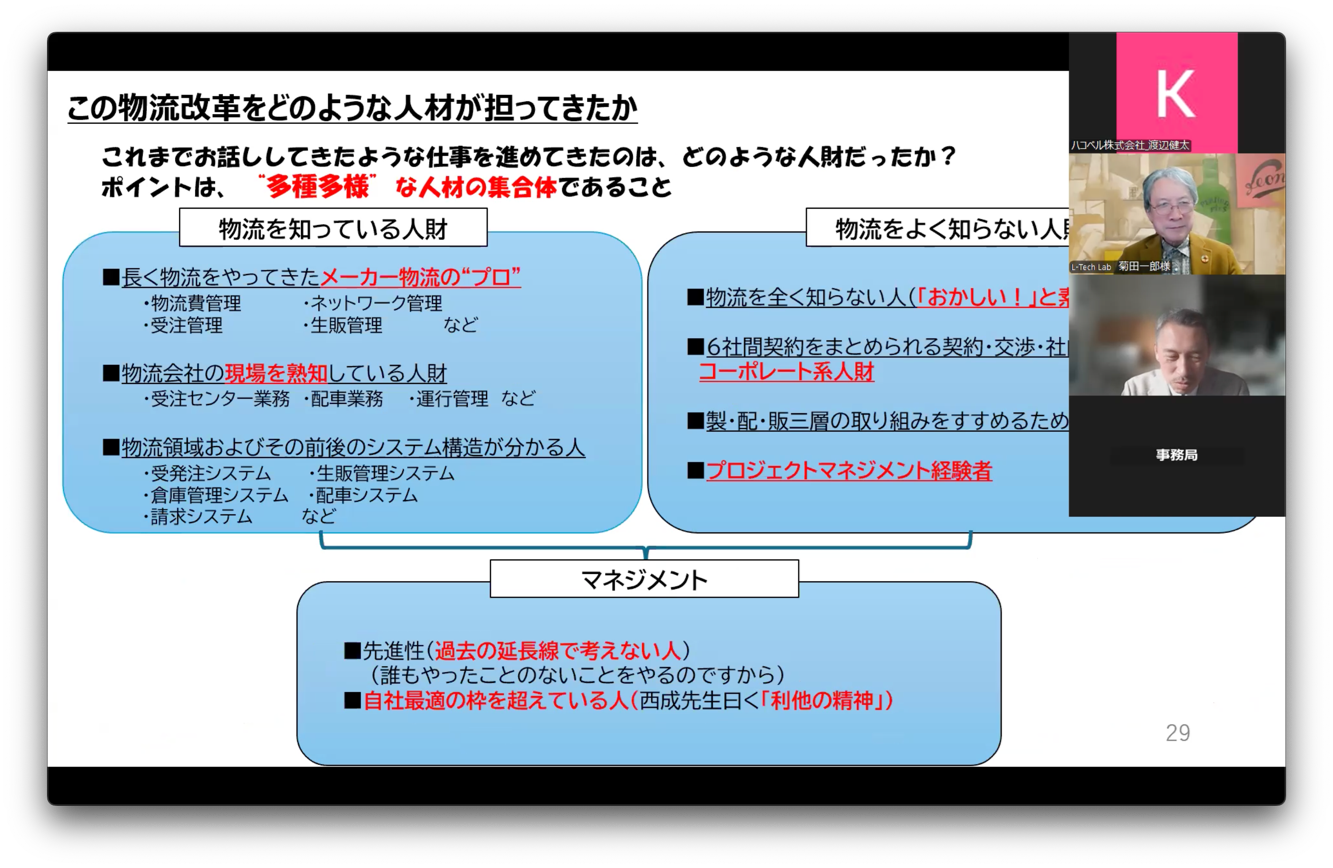

ではどのような人たちがこの物流改革を担ってきたのでしょうか。ポイントは「多種多様な人材の集合体」であることです。メーカー物流のプロ、物流会社の現場エキスパートといった物流をよく知る人材はもちろん、「おかしい」と素直に言える物流を知らない人材、企業連携の契約をまとめられるコーポレート系人材、前例のない取り組みを実現させるマネジメント人材など、多岐にわたる分野で力を尽くす人たちの存在が不可欠でした。

物流の課題は物流部門だけでは解決できません。しかし「連携強化せよ」と言うだけで強化されることも決してありません。堀尾氏が味の素の物流企画部で行ってきたのは、さまざまな部門への異動や通年採用によって「物流を知り、物流以外の多様な視点を持つ」人材を育成することでした。

「内部の組織マネジメントも、社内外・業界内外も、縦横斜めが縦横無尽に結びついていなくてはなりません。その考えがあったから、みんなで一つの方向に向かって進んで来れられたのだと思います」(堀尾氏)

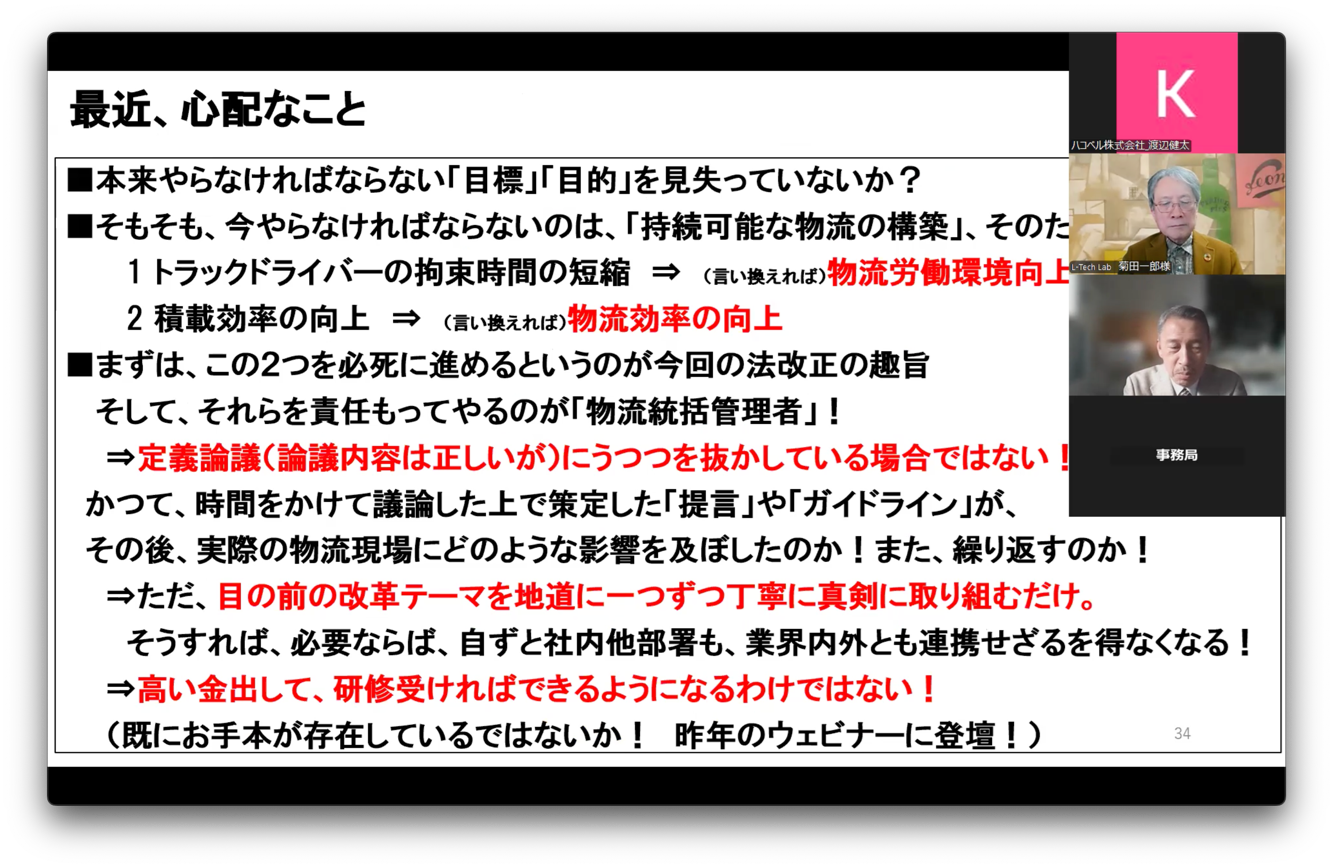

堀尾氏は最後に「最近気になっていること」として問題を提起しました。

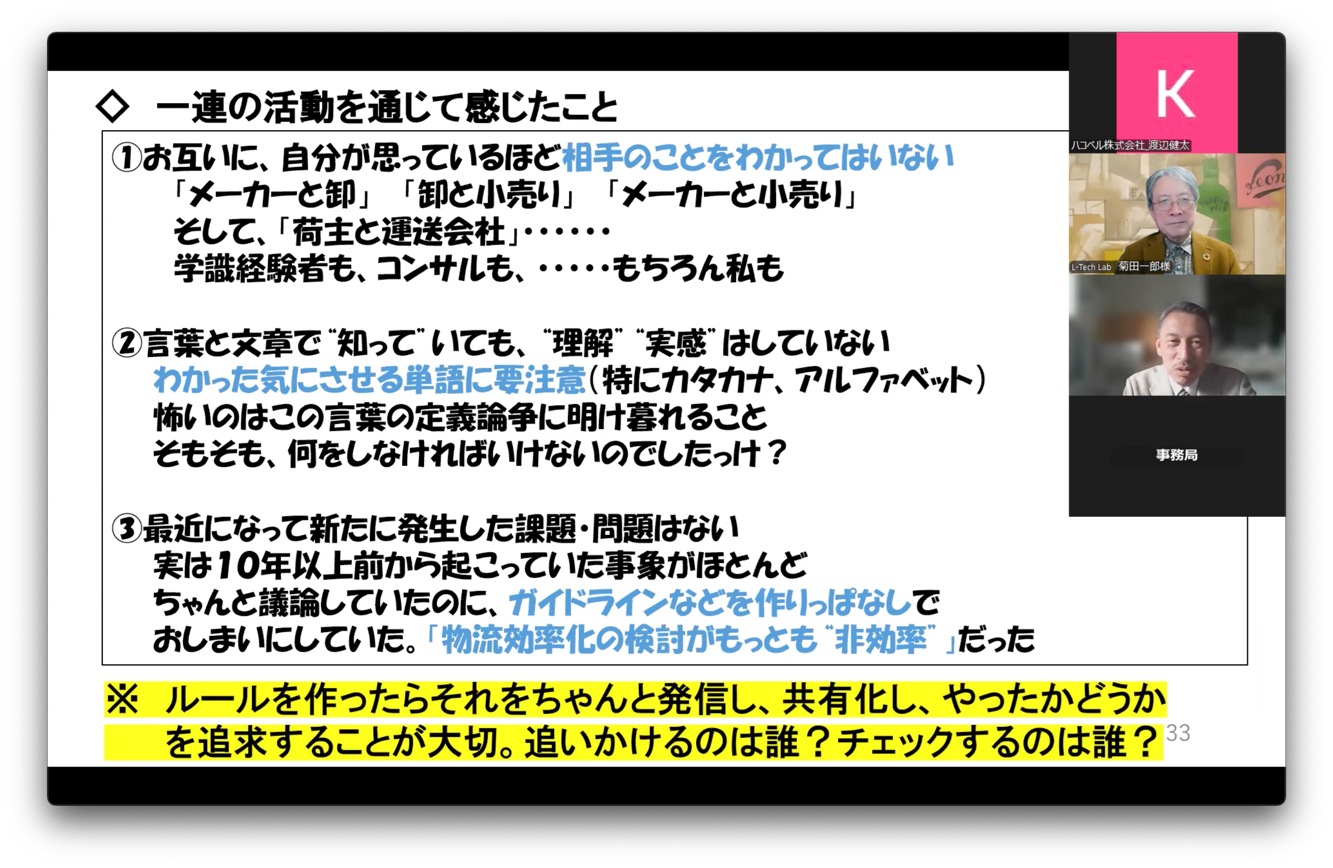

数々のプロジェクトに関わる中で堀尾氏は「気付いたことがあった」と言います。まず、「(自分を含め)お互いに、自分が思っているほど相手をわかってはいない」ことです。次に、文章や言葉で「知って」いても、「理解」や「実感」はできないことです。特に、わかったような気にさせるカタカナやアルファベットには注意が必要だと言います。そして、物流におけるほとんどの問題は10年以上前から議論されていた、ということです。にもかかわらず解決されてこなかったのは、ルールを作るだけで終わってしまい、発信・共有し、実行を追跡する行動が十分でなかったからです。

これらを踏まえ、堀尾氏は「言葉の定義に終始することで本来の目的を見失ってはいないか」と昨今の“CLOの定義論争”に警戒を促し、「目の前の改革テーマを地道に一つずつ取り組んでいけば、必ず利他主義を基盤とした社内外の連携が必須にならざるを得なくなる」と、定義論争より実行を重んじた目標達成を主張しました。

改革の現場に心血を注いできた堀尾氏ならではの、真摯かつ現実的な視点に学ぶべきところは多いはずです。本来の目的へ向けて進むことができるのか、現場は「やるしかない」段階に来ています。

◇◇◇

ハコベルでは定期的に各種セミナーを開催しております。

以下よりご確認いただき、ぜひご参加ください!

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)