【セミナーレポート】「サステナブル」な「コネクテッドロジスティクス」実現へ、技術と連携で前進(花王株式会社)

エルテックラボ代表の物流ジャーナリスト 菊田一郎氏をホストに毎月お届けしているハコベル対談ウェビナー。2025年3月は、花王株式会社 SCM部門 ロジスティクスセンター 統括部長 山下 太氏をお迎えし、「サステナブルなコネクテッドロジスティクス実現へ、技術と連携で前進」と題し、花王のサステナブルなサプライチェーン構築へ向けた取り組みについてお話しいただきました。

この記事でわかること

- サプライチェーン改革に向けた具体的な取り組みについて

目次

花王株式会社

SCM部門ロジスティクスセンター統括部長

山下 太 氏

1990年に花王の情報システム部門でシステムエンジニアとしてキャリアをスタート。倉庫管理システムの開発・導入担当として、10年間で10か所の物流拠点を立上げ、2000年から受注・配送システムの開発・導入を担当。2015年から花王ロジスティクス株式会社の代表取締役社長に就任。安全と品質の重要性を肌で感じ、働きがいのある現場環境づくりに注力。2019年から現職。持続可能な社会実現のために変革の旗手となり、物流DXを推進。

エルテックラボ L-Tech Lab

菊田 一郎 氏

1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年間勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体役員等を兼務歴任。この間、国内・欧米・アジアの物流現場・企業取材は約1,000件、講演・寄稿など外部発信多数。

2020年6月に独立し現職に至る。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化/DX、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスし、著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。17年6月より株式会社大田花き 社外取締役、20年6月より23年5月まで株式会社日本海事新聞社顧問、20年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル株式会社顧問。著書に「先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える」(白桃書房、共著)、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

物流と地球社会を持続可能にするために

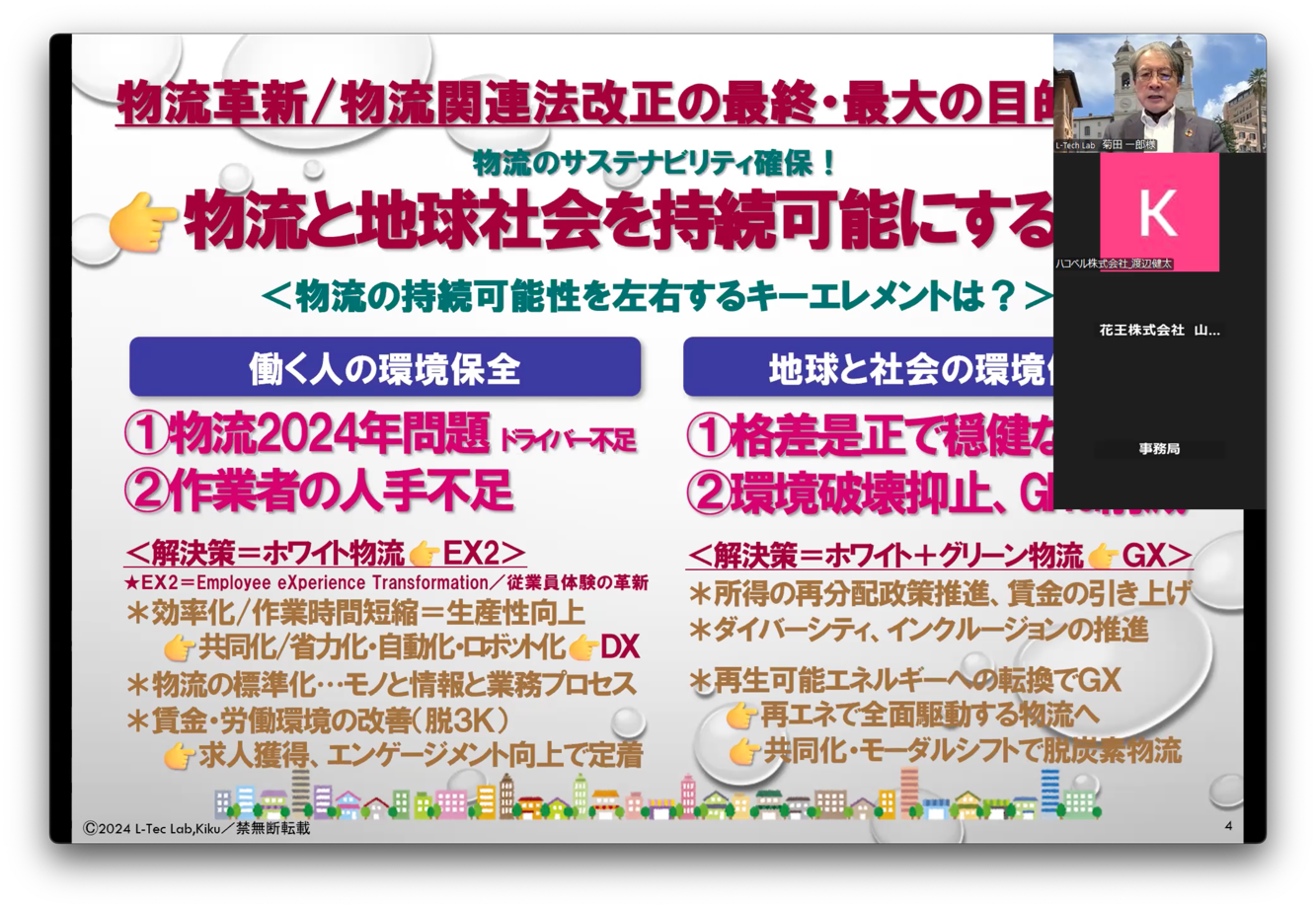

セミナー冒頭、菊田氏は「物流持続可能化の要件と荷主企業に必要な取り組み」と題し、物流危機回避のために必要な取り組みと、その実現に求められる要素を解説しました。

物流効率化の最大の目的は、「物流と地球社会を持続可能にすること」にあります。その鍵を握るのは、“ホワイト物流”による「働く人の環境保全」(EX2)と、“グリーン物流”による「地球と社会の環境保全」(GX)であると菊田氏は主張します。

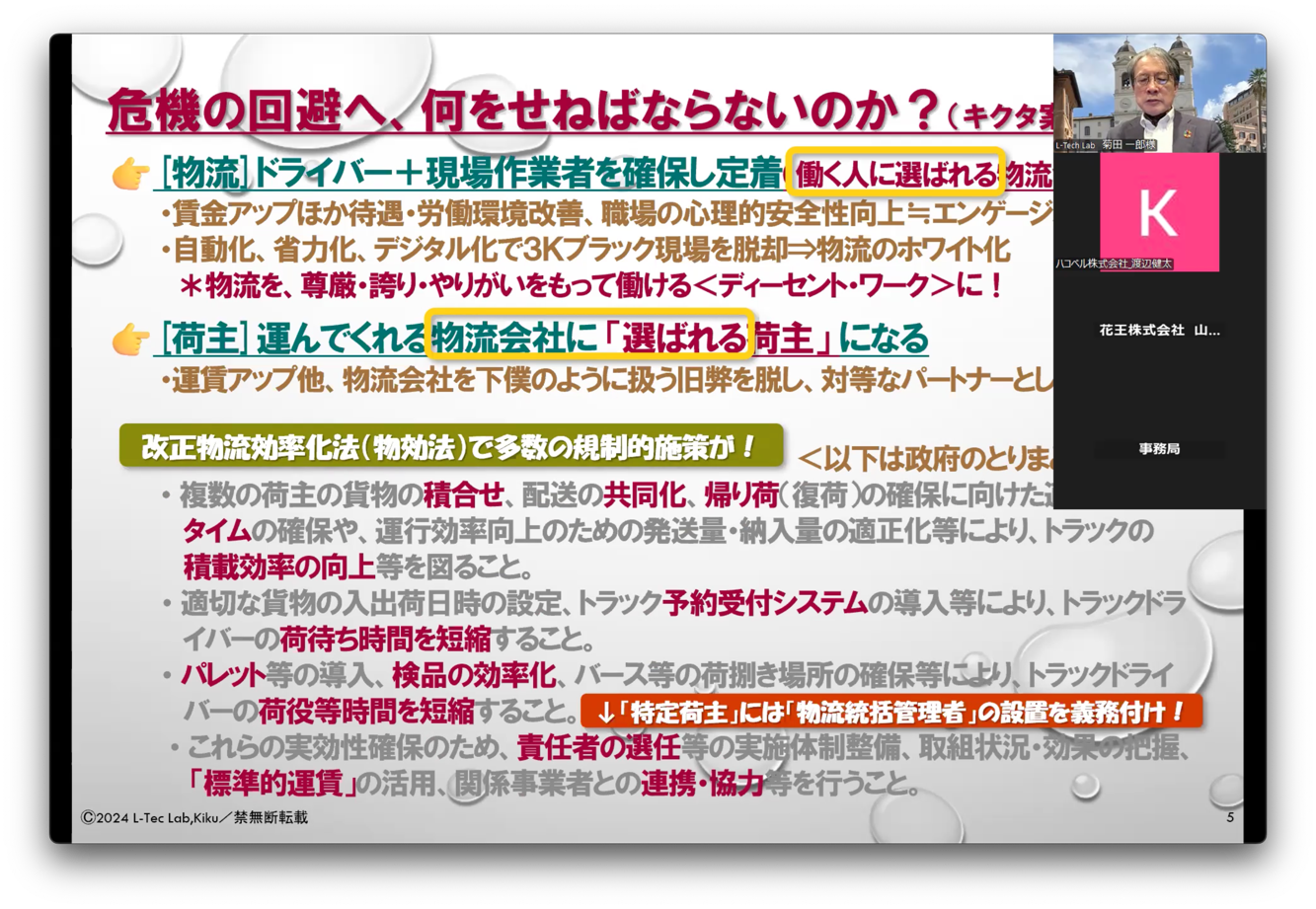

この先、日本は生産年齢人口が毎年65万人も減り続け、恒常的な人手不足に陥ることは容易に想像がつきます。物流危機を回避するには、物流会社は「働く人に選ばれる企業」に、そして荷主企業は「物流会社に選ばれる荷主」にならなくてはなりません。

改正物流効率化法でも、労働環境の改善や積載率向上といった、ホワイト物流・グリーン物流につながる取り組みが荷主・物流事業者等に課される義務(または努力義務)となっています。

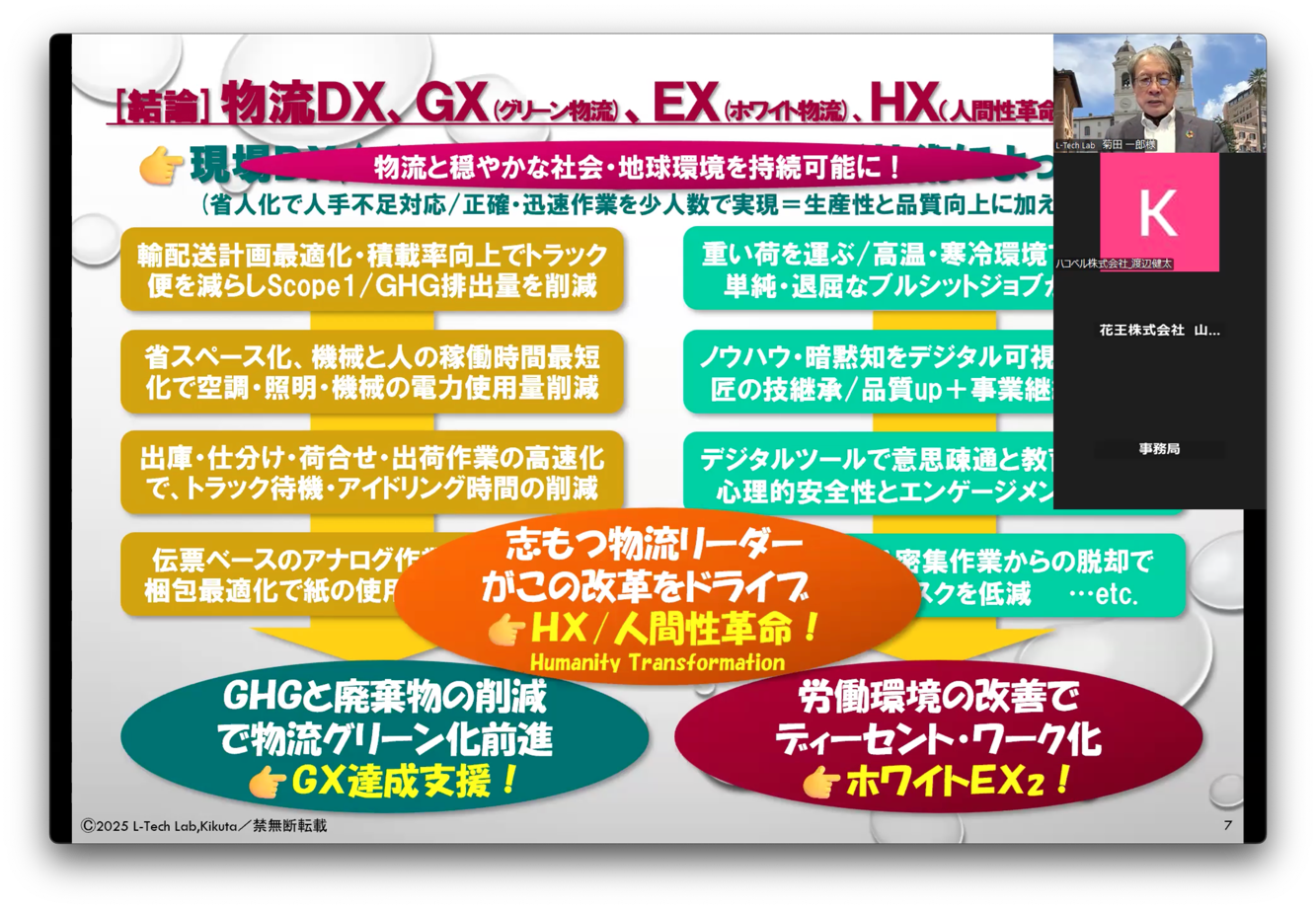

こうした危機回避への取り組みを強力に推進していくには、手段として具体的な各種の対応施策を進めることは当然として、それらを現実に推進していくため、「働く人と地球の環境保全」に通じる物流改革を実現する「志」を持ったリーダーの存在が不可欠です。菊田氏はそのためにはリーダーの「人間性革命(HX)」が必要と主張。合わせてGX・EX2およびHXの実現によって、物流と地球環境を持続可能にできるはずだと結論づけました。

生活必需品を扱うからこそ、社会問題の解決が使命

続いて、山下氏より「花王が挑むサプライチェーン改革」と題し、同社の取り組みが紹介されました。

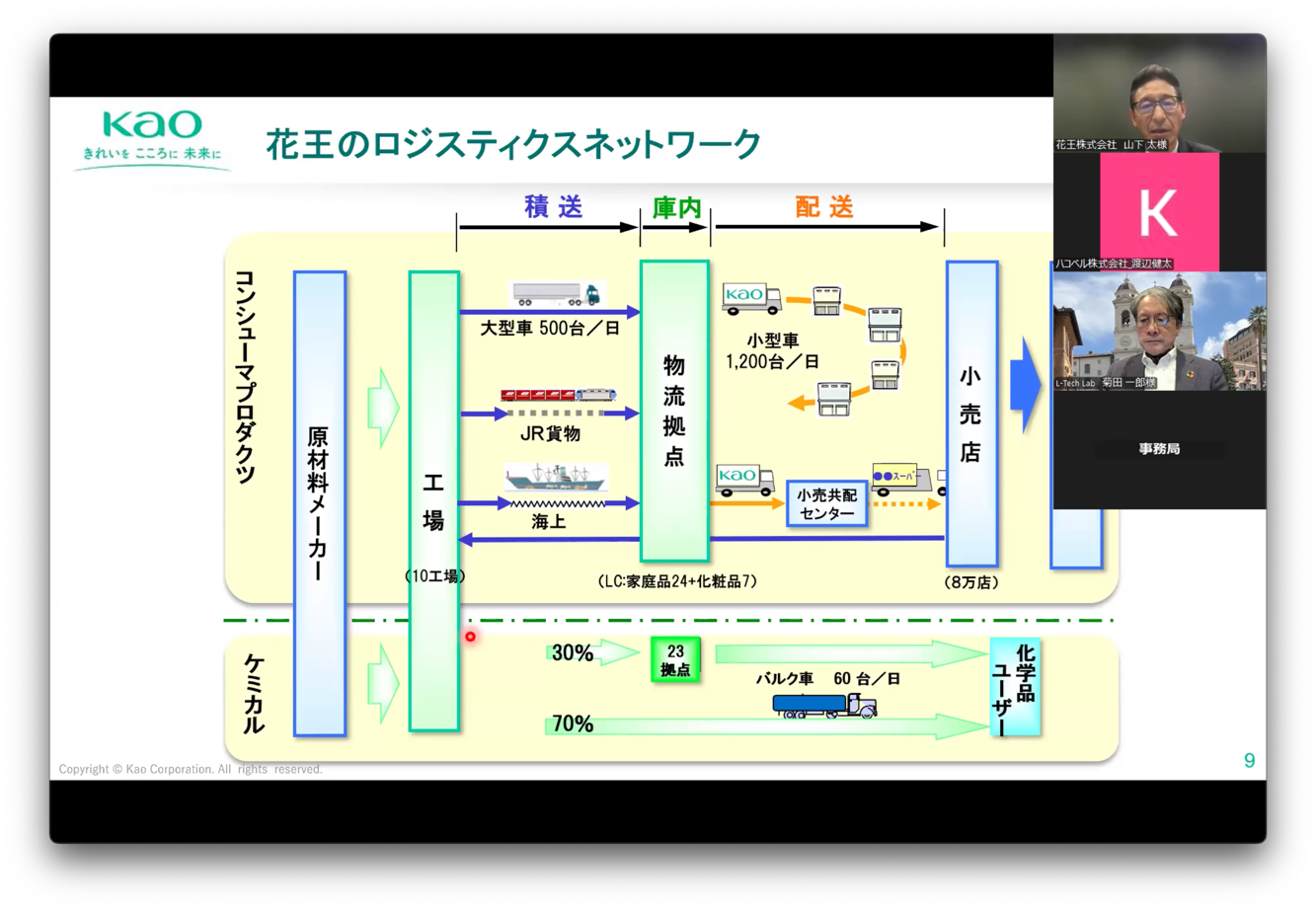

同社は1887年創業。売り上げの8割は私たちがよく目にする洗剤や化粧品といったBtoCの日用品が占め、残りの2割はBtoBの産業用ケミカル用品です。全国に10ヵ所の工場を持ち、物流拠点は家庭用品が24ヵ所、化粧品が7ヵ所、ケミカル品が23ヵ所あります。

特徴的なのが、メーカー物流・卸物流・小売物流すべてを自社SCM部門や花王グループの販売会社および物流会社が担い、一気通貫でコントロールしている点です。このため、フィジカルだけでなくデータ管理を含めてサプライチェーンの最適化ができることが強みです。

全体像を見ると、工場から物流拠点への輸送は大型車で500台/日、鉄道輸送と海上輸送も利用しています。モーダルシフト率は約55%で、この比率を高める取り組みを進めています。物流拠点から小売へは、大型チェーン店の配送センターへの輸送と、それ以外の店舗を個別に回る小型車輸送の2種類があり、小型車輸送については積載率向上が現状の課題です。

「私たちは生活になくてはならない商品を扱っており、社会問題の解決は私たちの使命だと考えています。生命・生活・生態を花王が貢献する領域と定義し、会社の存在意義(パーパス)として『豊かな共生社会の実現』を掲げています。そして、それを実現する唯一の道はサステナビリティにあると考え、『未来のいのちを守る』をビジョンとしています」(山下氏)

需要予測にSNSやAIを活用し、廃棄の25%削減を達成

ここからは同社の「サステナブルサプライチェーン」のための取り組みについてです。

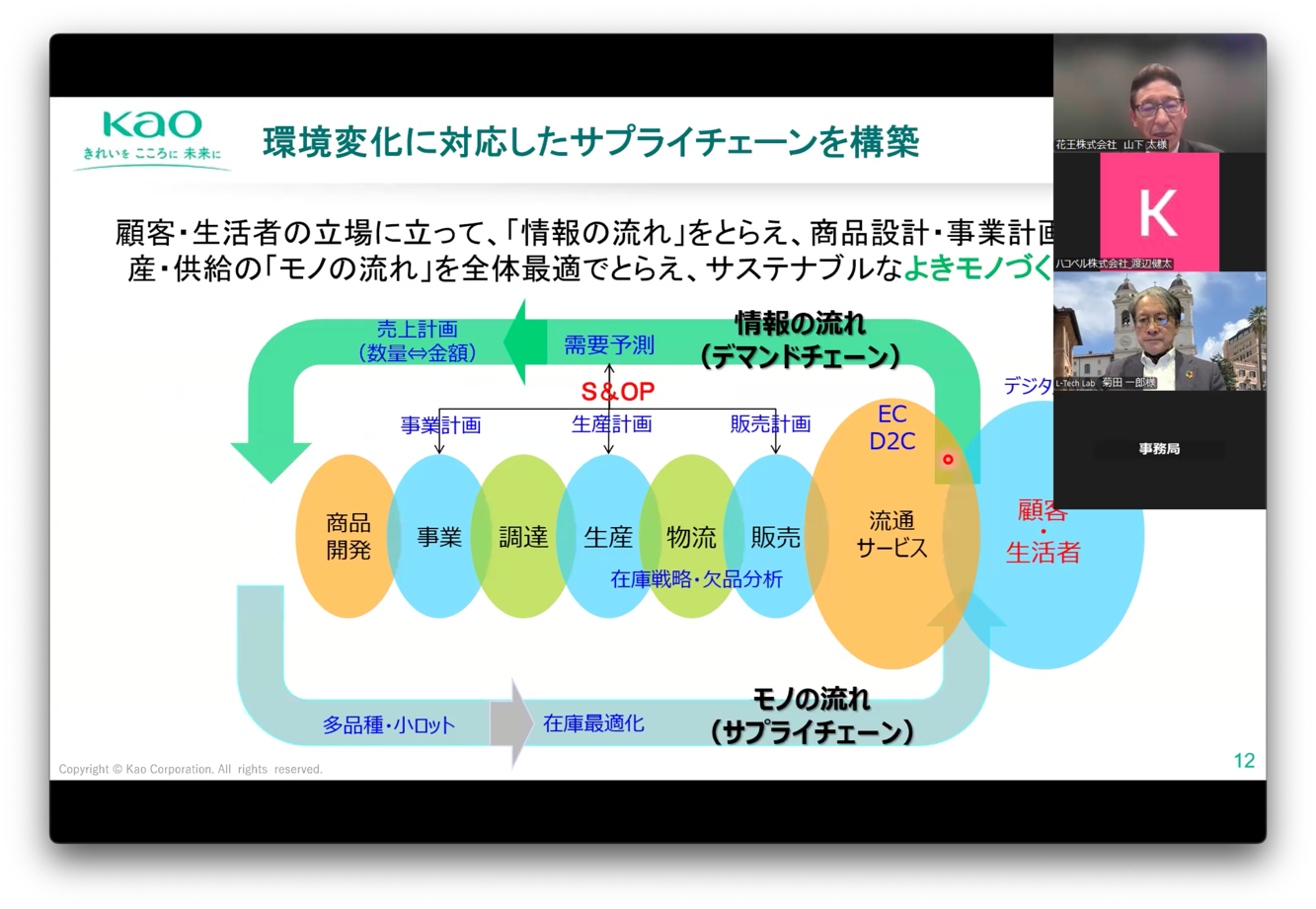

同社では1990年台後半頃から、「情報の流れ(デマンドチェーン)」を捉えて需要予測を行い、商品計画・事業計画・生産・供給までの「モノの流れ」の全体最適を図ることで、環境変化に対応したサプライチェーン構築に取り組んできました。現在は販売データだけでなく、消費者が発信するSNSの情報も活用しています。

「例えば、調達部門は大量調達で自分たちのコストを下げる、生産部門はバッチサイズを大きくして生産効率を上げるといった、各部門の部分最適ではなく、需要予測の数字をもとに同期・連携しながら在庫水準を決めていくことで、全体として資本効率を上げていくことが大きな狙いです」(山下氏)

さらに、生産・配送のスケジューリング、拠点設計や在庫設計などの「計画支援」、現場の設備安定化や運転高度化の「運転支援」、無人搬送や画像認識などの「作業支援」といった各段階でも、需要予測をベースにAIも活用しながら生産性を上げる「デジタルサプライチェーン」実現に取り組んでいます。

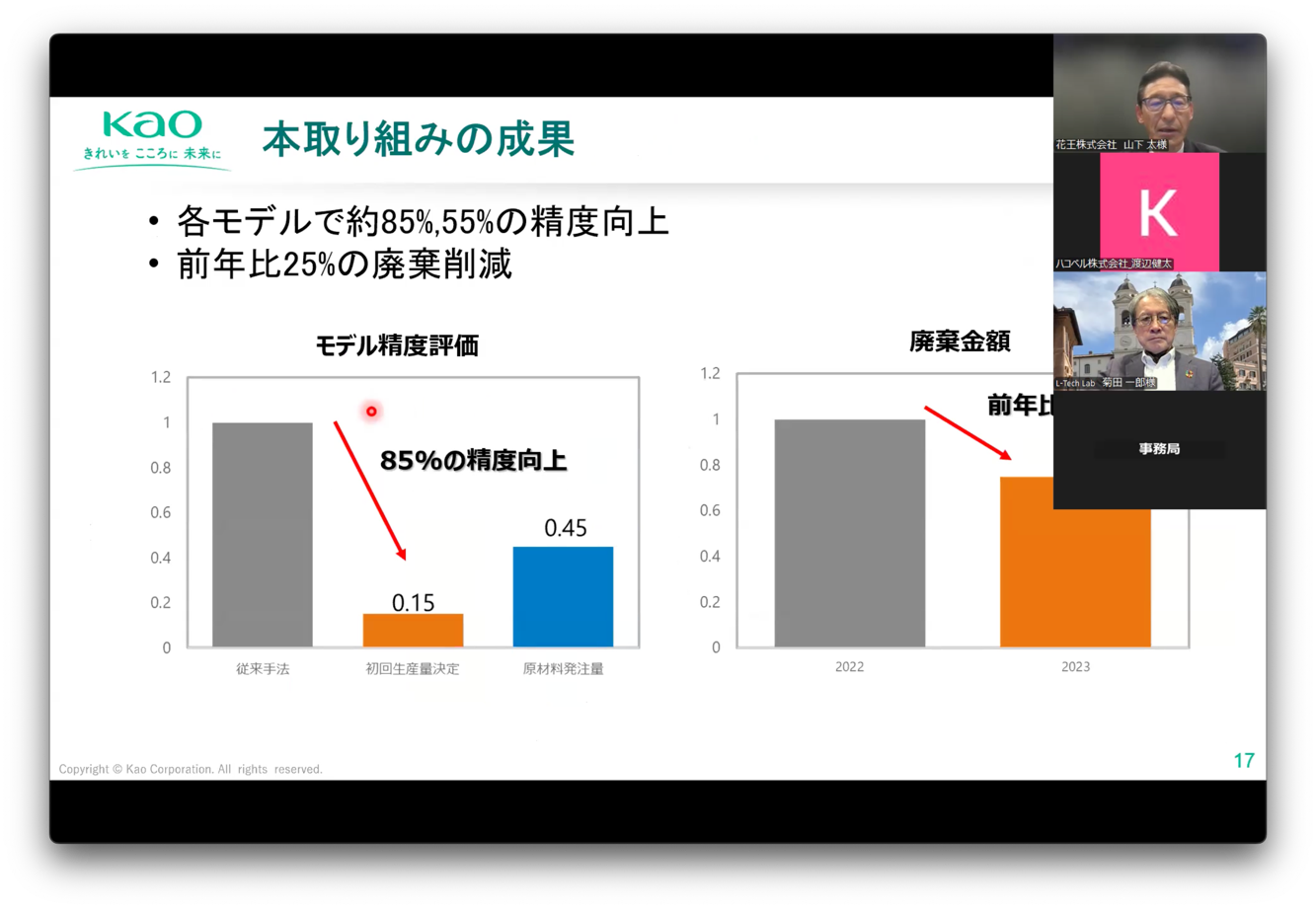

従来は難しかった新製品の需要予測については、過去の約700アイテムのデータと併せ、AIを活用した予測を2年前から取り入れています。その結果、初回生産量の予測精度が85%向上。また商品の廃棄は金額ベースで前年比25%削減を達成しました。

次世代自動倉庫が稼働開始、入庫から出庫までを完全自動化

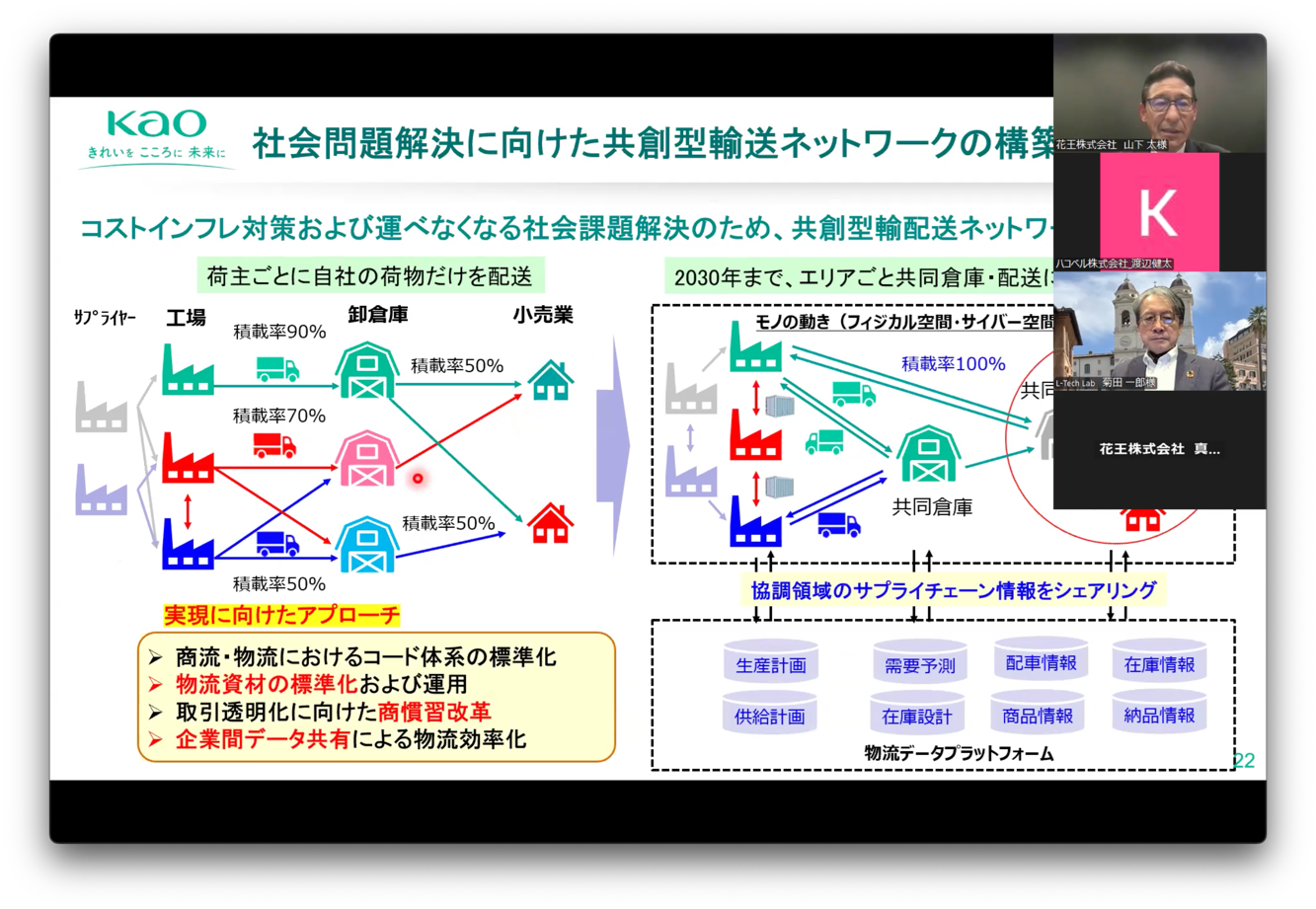

冒頭で紹介があったように、花王は自社のロジスティクスネットワークを持っていますが、現在はこれに留まらず、さまざまな企業と連携して社会課題の解決につなげる、サステナブルな「コネクテッドロジスティクス」の実現を目指しています。

これを詳しく描いたのが下の図です。エリアごとの共同倉庫・共同配送による「共創型輸送ネットワーク」の構築を目標とし、そのためにはコスト構造の見える化と業界的な標準化・デジタル化を推進する必要があると、山下氏は説明します。

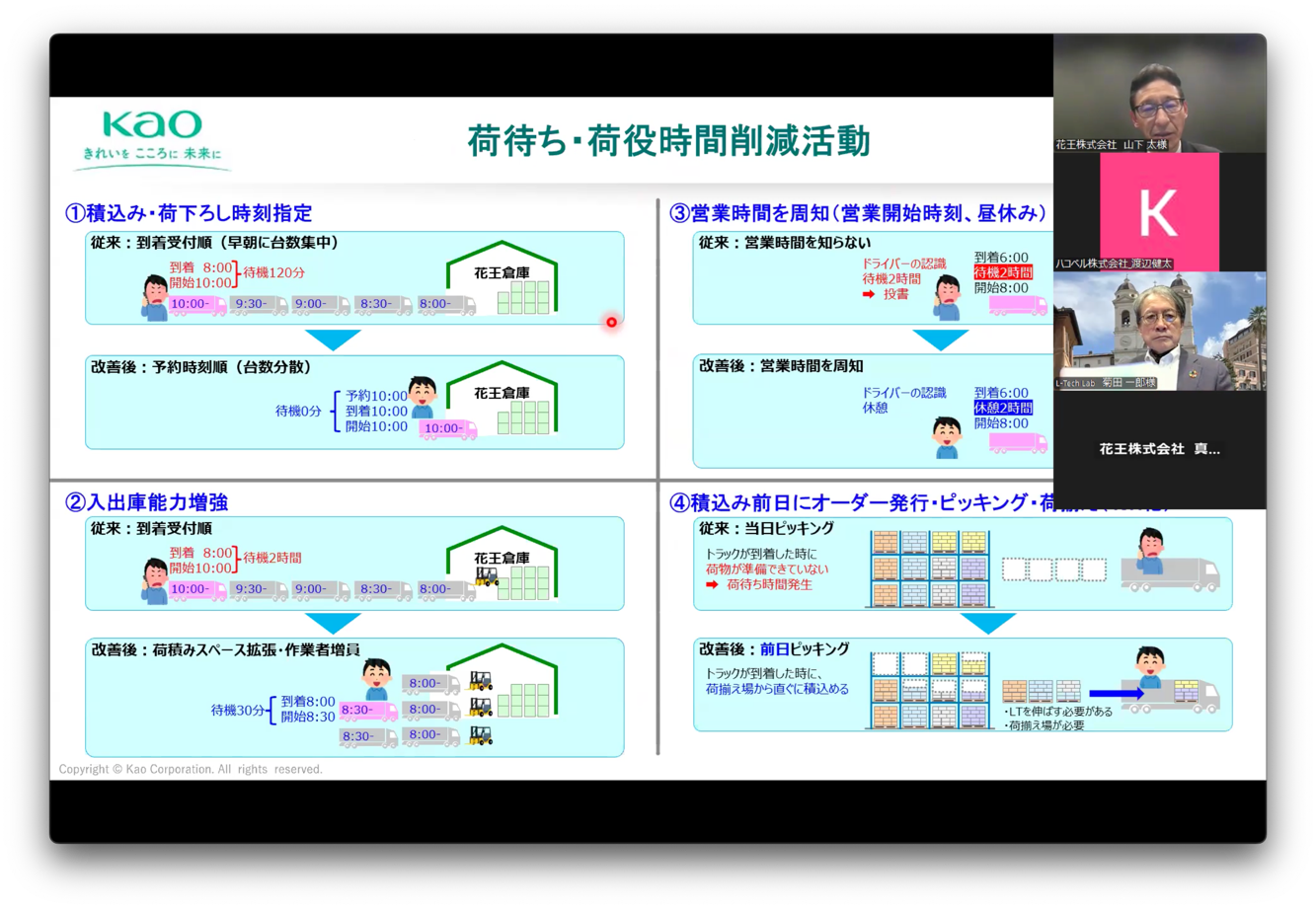

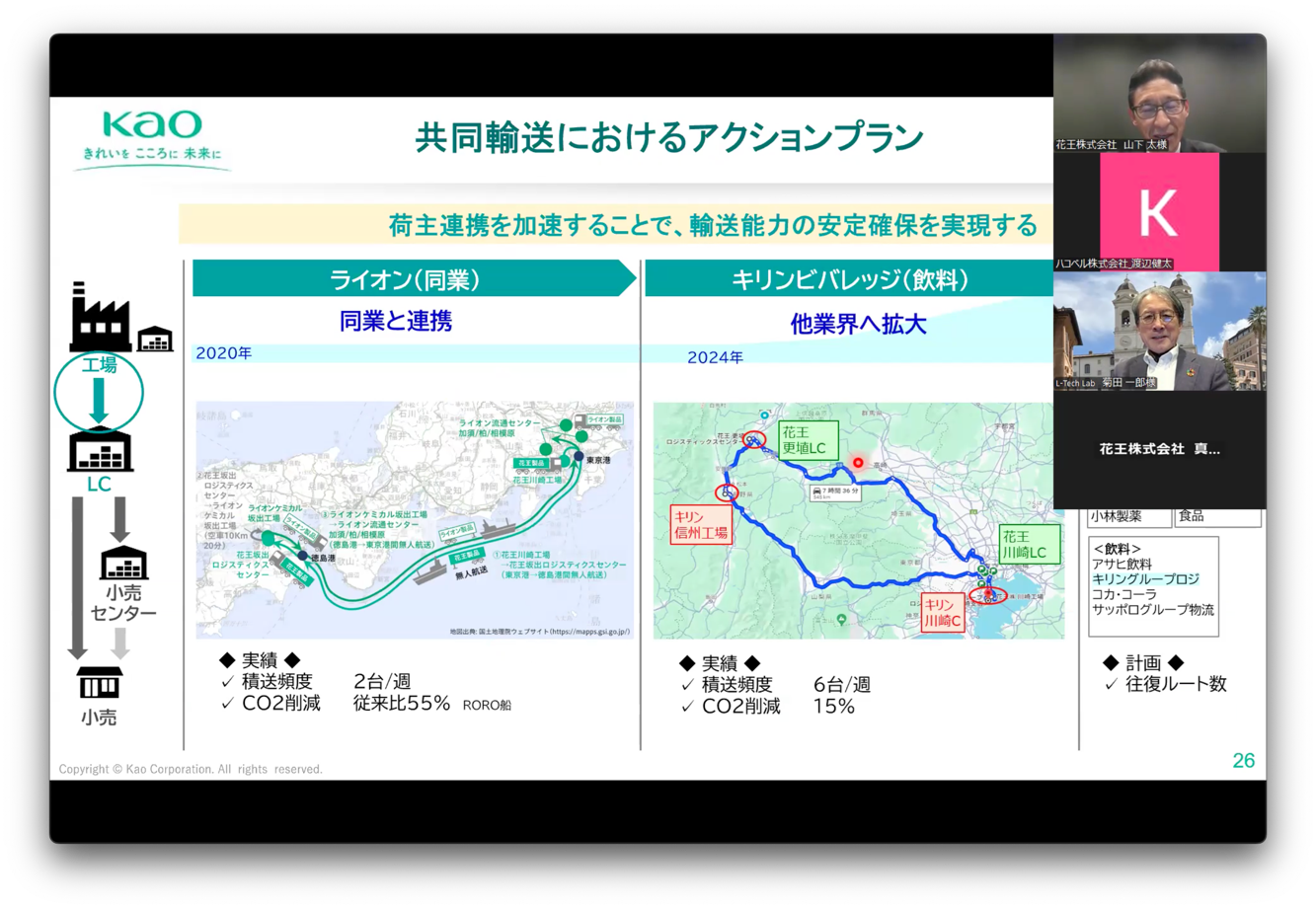

その一環として、同社では荷待ち・荷役時間削減や、同業および他業界の企業との共同輸送といった具体的な取り組みを進めています。

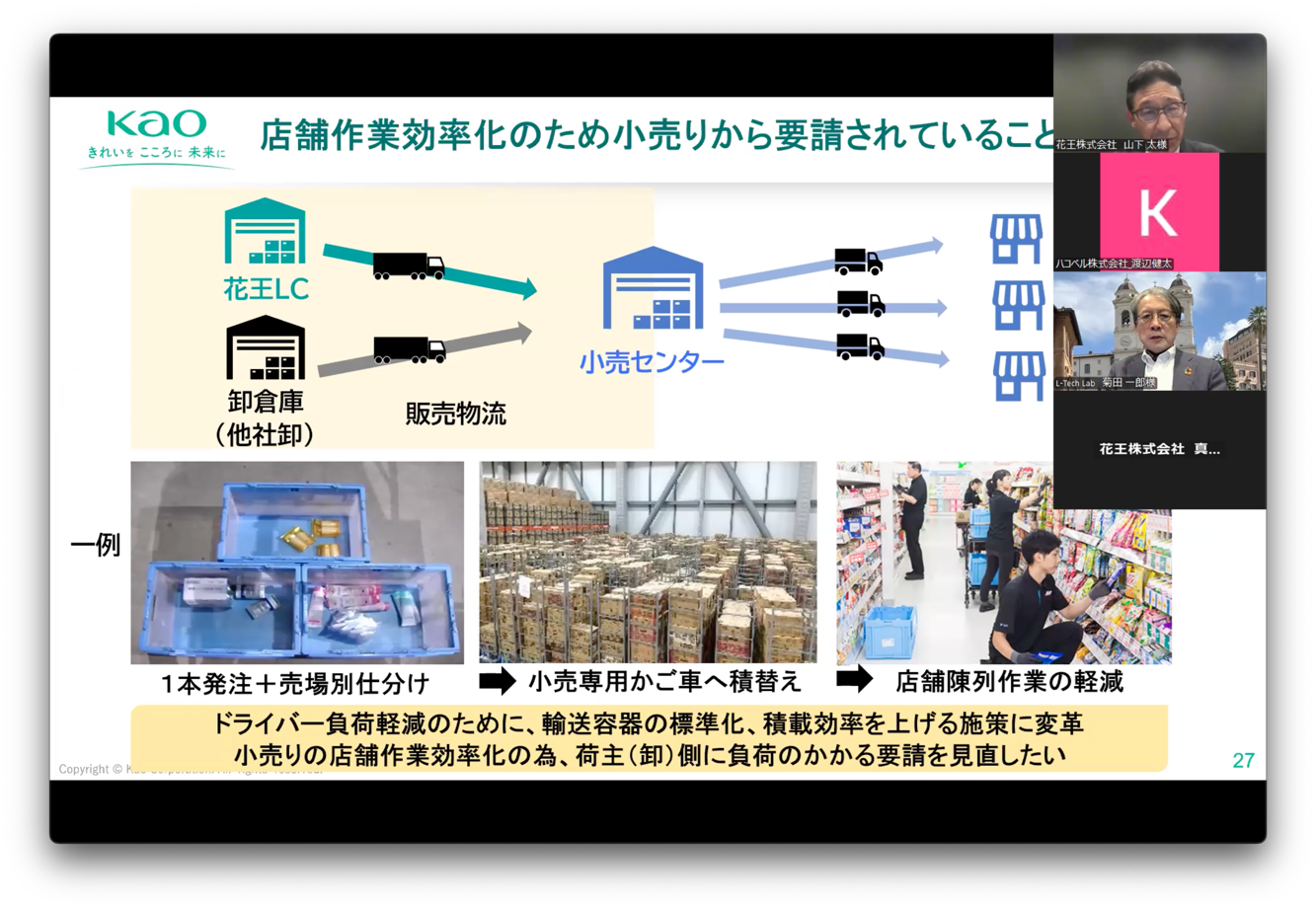

一方で販売物流においては、店舗作業効率化を目的した小売業からのさまざまな要請が、卸やドライバーの負荷になっている実情があります。一気通貫で物流を行っている花王は、流れが分断する他社よりも効率化の提案をしやすい立場にあることから、リーダー企業として商習慣の改革を進め、負担を削減していきたいと山下氏は考えています。

「本来、その物流コストは誰のためのものなのかを見極め、わかりやすく受益者負担あるいは発注者負担の形にしていくべきです。すでに商習慣として定着しているものを変えていくのは困難なことだと認識していますが、運べなくなっては元も子もありません。課題解決に向け小売業さんと共に改革を進めたいと思います」(山下氏)

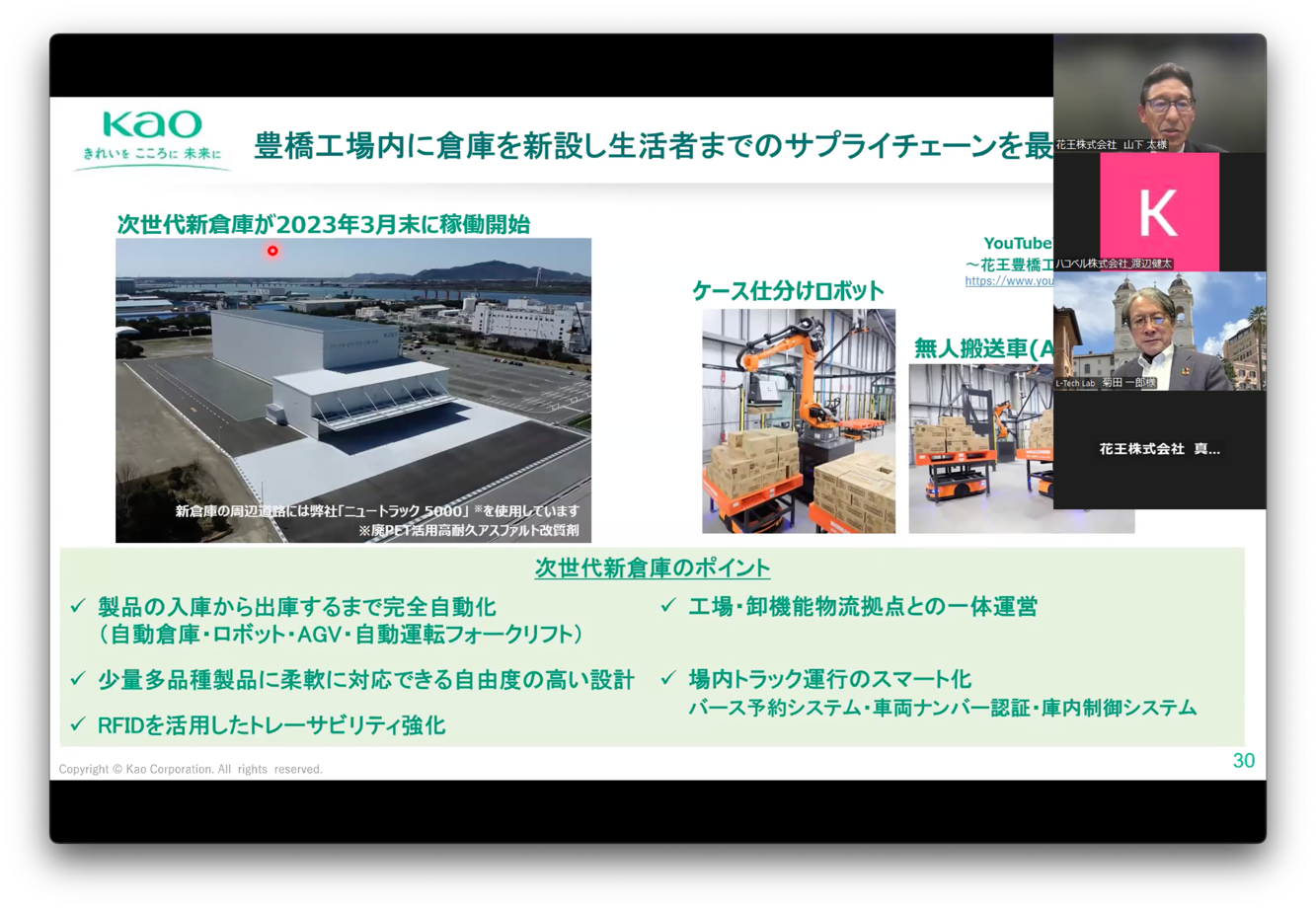

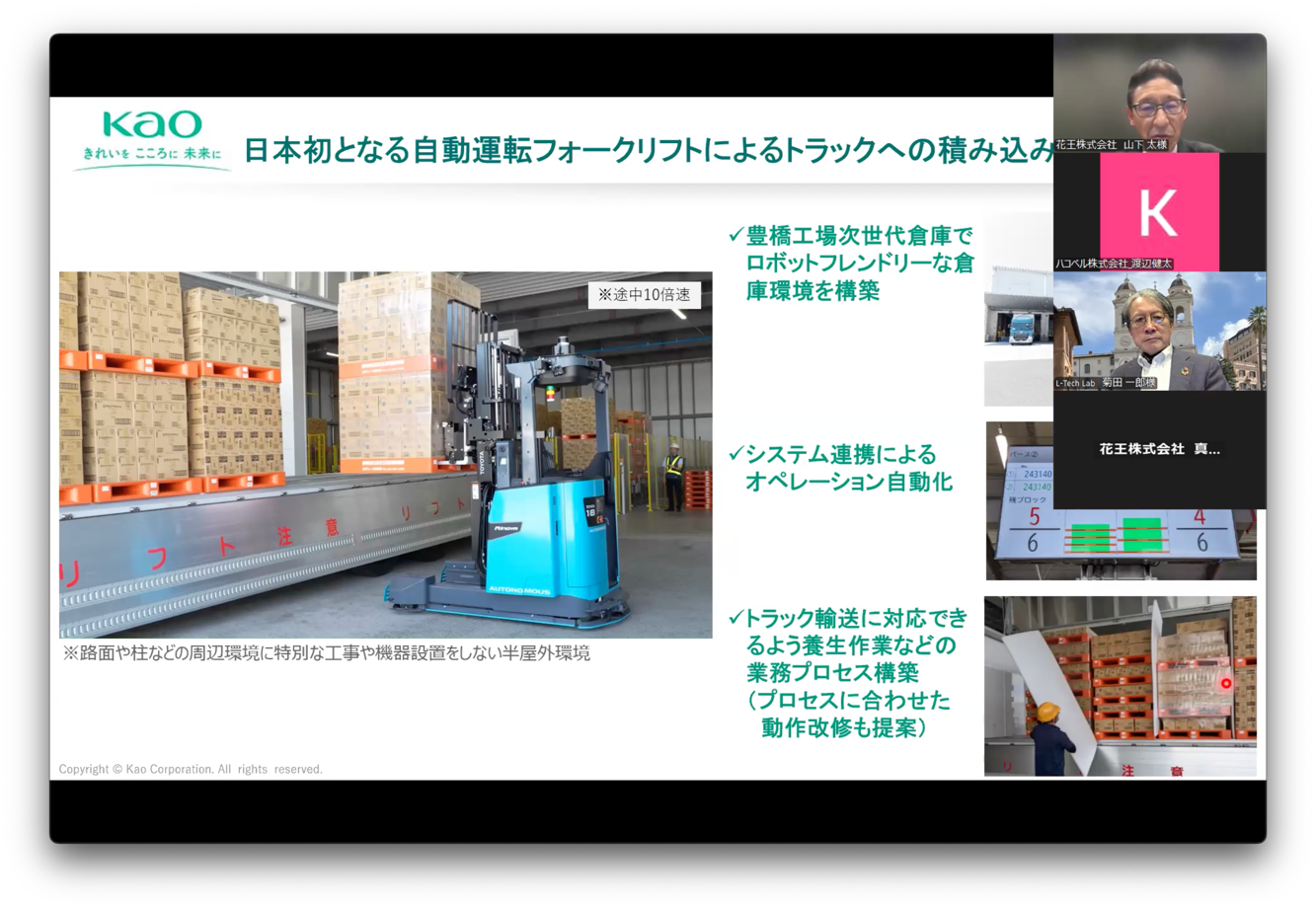

同社の工場でも新たな物流モデルの構築が始まっています。2023年3月、多品種少量品を扱う豊橋工場にて、次世代自動倉庫が稼働を開始しました。自動倉庫・仕分けロボット・AGV・自動運転フォークリフトにより、製品の入庫から出庫までを完全に自動化。工場から物流拠点への荷造りだけでなく、年内には小売へ直接納品する荷造りにも対応する予定です。

また、工場内のトラック運行もスマート化し、バース予約システムに基づいてトラックが入場すると、出庫システムが自動で荷物を出すことで、待ち時間のない積み込みが可能に。さらに日本初となる自動運転フォークリフトによって、積み込みの自動化も実現しました。

循環型社会に向け、プラ回収とパレチゼーションの推進

花王では製品開発から流通、回収、再資源化までの各段階で、循環型社会を目指す取り組みを行っています。

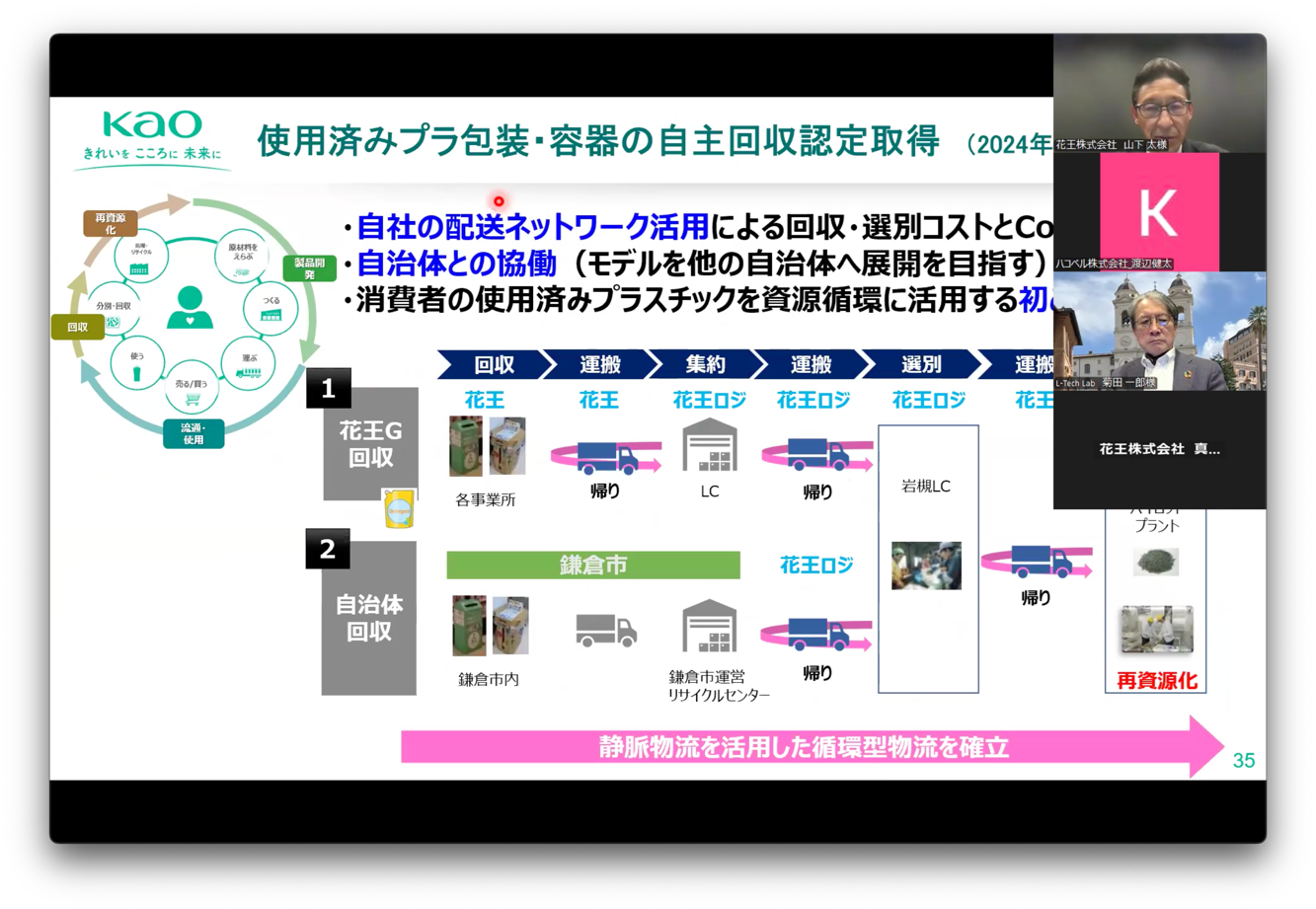

このうち物流においては、2024年3月に経済産業省、環境省より「製造・販売事業者等による自主回収認定」を取得。日用品プラスチック包装容器の回収を、花王グループの各事業所および鎌倉市で開始しました。回収には花王ロジスティクスの納品トラックの帰り便を使い、回収された包装容器は工場で再資源化しています。

また、プラスチックのパレットおよびオリコンの循環と、RFID/QRを使った個体管理による物流品質・付加価値の向上も目指しています。こうした取り組みを通じて、同社が最終的に目指すのは「フィジカルインターネットの実現に向けたチャレンジ」です。

「フィジカルインターネットは国が2040年に向けたロードマップを提示していますが、我々としてはできれば2030年にはある程度目処をつけたいと考え、活動を進めています。これが社会課題の解決につながることを望んで、取り組んでいきたいと考えています」(山下氏)

今回は物流危機だけではなく社会問題と向き合い、サステナブルサプライチェーン実現のために花王様が推進していることを具体的にお話しいただきました。

また、ご対応にお悩みの事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度壁打ち相手としてハコベルにご相談ください。

◇◇◇

ハコベルでは定期的に各種セミナーを開催しております。

以下よりご確認いただき、ぜひご参加ください!

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)