【セミナーレポート】「商用フィジカルインターネット」とは? 伊藤忠がいま挑む、未来の物流

.jpg?fit=crop&w=3072&fm=jpeg)

エルテックラボ代表の物流ジャーナリスト 菊田一郎氏をホストに毎月お届けしているハコベル対談ウェビナー。2025年7月は、伊藤忠商事株式会社より住生活カンパニー 物流物資部 長谷川真一様をお迎えし、同社が取り組んでいる「商用フィジカルインターネット」についてお話を伺いました。社会と働く人々の環境保全に対して具体的にどのような効果をもたらすのか、現在の運用状況から今後の展望までご紹介いただきます。

この記事でわかること

- フィジカルインターネットとは

- フィジカルインターネット実現に向けた伊藤忠商事の取り組み

- フィジカルインターネットにおける現在の課題と解決策

目次

伊藤忠商事株式会社

住生活カンパニー 物流物資部

長谷川 真一 氏

インターネットサービスプロバイダ、通信キャリア、システムインテグレーターに従事。各キャリアにおいて事業企画、ネットワーク企画、およびロジスティクス業務に従事。現在は、フィジカルインターネットの事業企画、フィジカルインターネット制御システムの開発に従事

エルテックラボ L-Tech Lab 代表

物流ジャーナリスト 菊田 一郎 氏

1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年間勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体役員等を兼務歴任。この間、国内・欧米・アジアの物流現場・企業取材は1,000件以上、講演・寄稿など外部発信多数。

2020年6月に独立し現職。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化/DX、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスし、著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。17年6月より株式会社大田花き 社外取締役、20年6月より23年5月まで株式会社日本海事新聞社顧問、20年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル㈱顧問。著書に「先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える」(白桃書房、共著)、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

「フィジカルインターネット」で地球と物流の持続可能化を目指す!

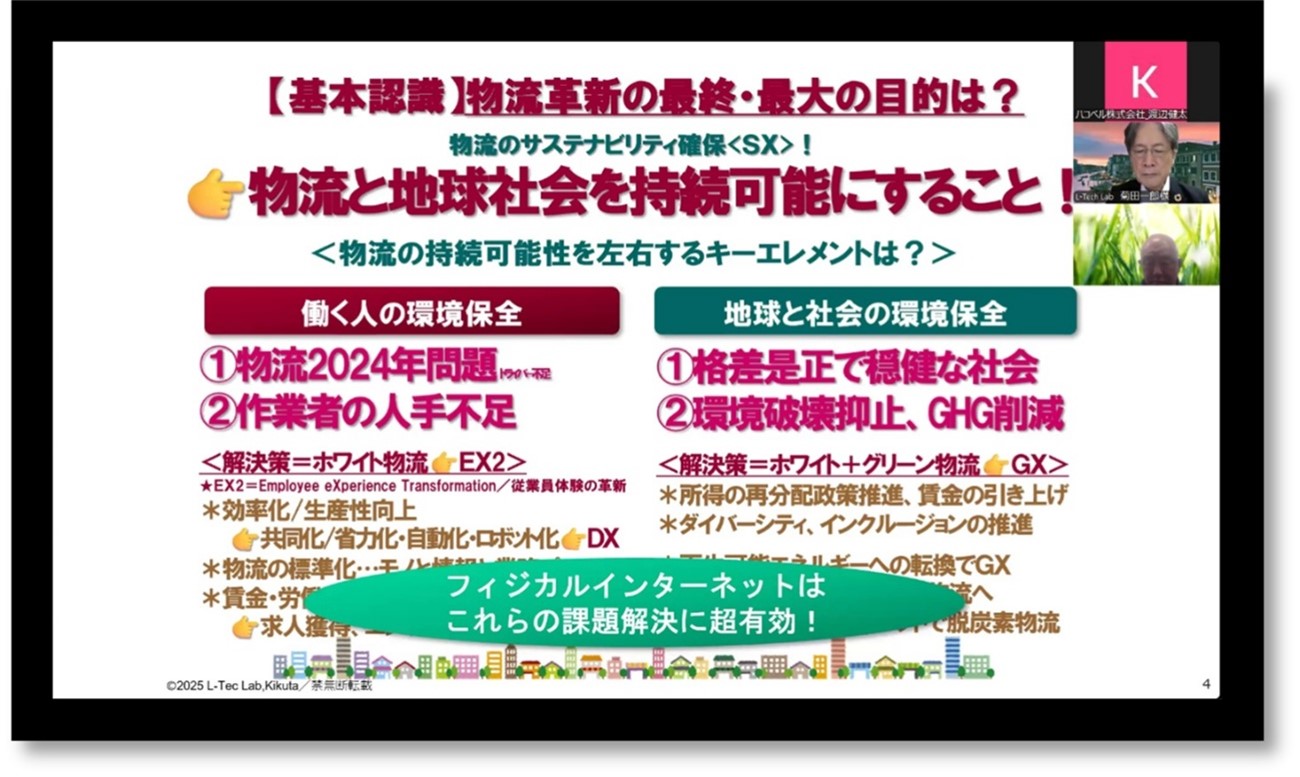

セミナー冒頭、菊田氏から「フィジカルインターネット」の概要と期待される効果が説明されました。菊田氏は以前からフィジカルインターネットに注目しており、物流革新の最大の目的である地球環境への負荷軽減、および労働環境の改善にはフィジカルインターネットが有効なはずだと期待を寄せています。

フィジカルインターネットとは、デジタルインターネットの概念を物流に応用した究極の物流共同化構想です。具体的には、荷主が送りたい荷物と他社の荷物を標準的な荷姿にして分割し、工場や倉庫で混載(共同輸送)することで積載率を最大化=GHG排出を最小化します。システムの導入により、キャパシティロスは従来の半分に、CO2排出量がマイナス60%削減、在庫の削減等が期待され、日本でも経済産業省が「2040年までに実現する」としたロードマップを発表しています。

「フィジカルインターネット」の定義と取り組み概要

ここからは長谷川氏と菊田氏の対談形式でセミナーが進行し、まず長谷川氏がフィジカルインターネットの定義を解説しました。

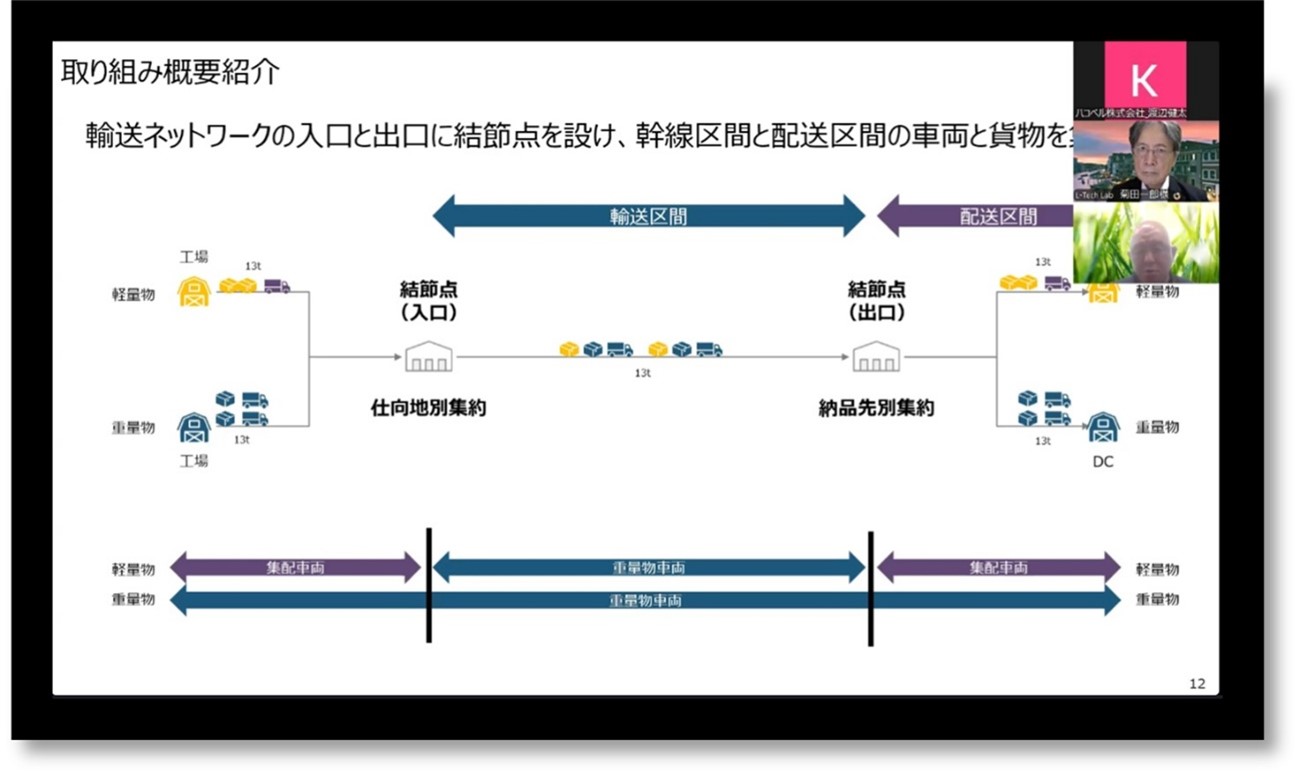

日本の物流において課題となっている「積載率の低下(輸送の非効率化)」「長距離輸送」の克服は、結節点(ハブ拠点)をつくることが有効であり、すでに宅配便が実現していると長谷川氏は説明します。しかし伊藤忠商事が実証実験を繰り返す中で、タッチポイントが増えるこの構造は配送のリードタイムが長くなり、着荷時間が遅れ、汚破損が増えるという課題が残るため、別パターンの構造を模索し始めたといいます。

「現在、私たちが実証実験を進めているのが上記の構造です。荷主に結節点(入口)まで荷物を持ち込んでもらい、重軽混載の荷物を作り上げて幹線輸送(共同輸送)します。これで効率化とCO2削減には貢献できますが、出口で混載した荷物をバラして運ぶ作業が発生し、受け取り側に負荷がかかります。この点をどうするかが今後の課題です」(長谷川氏)

伊藤忠商事のフィジカルインターネットは、2025年3月18日より部分運用が開始されています。幹線は、週50便からスタートした運行はすでに200便を超えており、ラストマンマイルは、将来的には週7,200便の運行を目標に掲げています。

今後はシステム構造をオープン展開し、他企業の参画も見据えています。現在は、システムに関するあらゆる業務と、それを支える仕組みの同時開発を進めている段階。目指しているのは、新幹線や飛行機の座席予約のように、Web上で空き状況を確認しながら簡単に予約ができるシステムの提供です。「匂いがするもの、危険物、荷姿が不ぞろいなものなど、荷物の特性に応じて、自社の要件に合致する便をネットワーク上から素早く見つけ出し、最適な配送手段をご提供できるのが理想」と、自社システムならではの特徴も示しました。

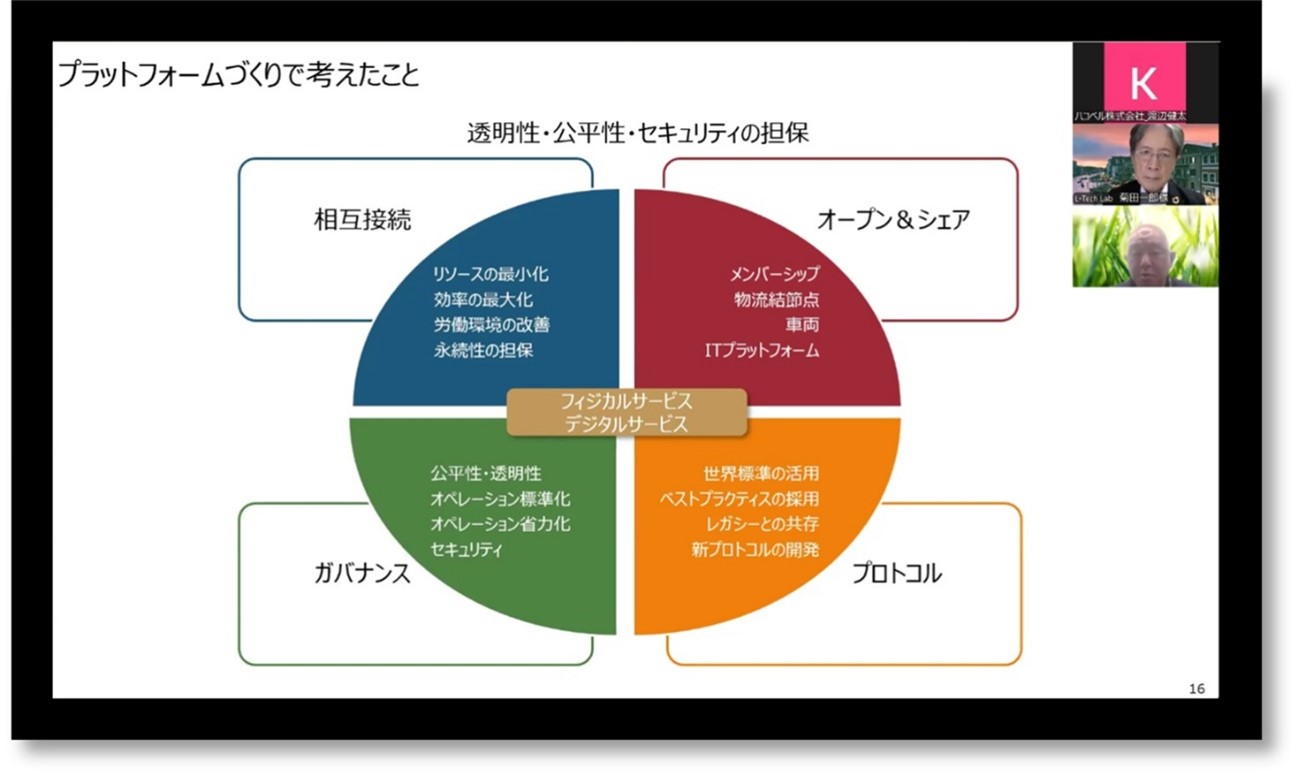

ガバナンスを意識したプラットフォームで公平性を担保

長谷川氏は、システム実現にあたり、もっとも重要視しているのがガバナンスの構築だといいます。共同配送したとき、荷物の移動距離やCO2排出量等がしっかり可視化され、一方が割り勘負けしないよう公平性を保つ仕組みづくりが必至になります。併せて、顧客情報の漏洩を防ぐためのセキュリティ強化にも力を入れていると説明しました。

分散在庫/分散ネットワークの取り組み

次に、伊藤忠商事のフィジカルインターネットを共に支えているパートナー企業について、その役割と理想的なネットワークが紹介されました。

【パートナー企業】

●三井不動産株式会社/三菱地所株式会社

→荷主に荷物を持ち込んでもらう結節点(入口)、及び分散化した在庫を補完する倉庫の提供

●株式会社トヨタ自動織機

→「フォークリフトの販売台数が世界一」=物流量の多さを示していると判断。そこで、特に確保が難しいとされる帰り荷(復路の輸送)においても供給側として有効な役割を果たし、空車率の低減に貢献できると期待

●KDDI株式会社

→インターネット黎明期から業界を支えてきたナレッジによるシステム技術サポート

伊藤忠商事とパートナー企業の力を集結させることで、在庫の置き場所を分散した共同輸送のネットワークを実現します。たとえば現状、荷主企業には下記のような課題があります。

大手物流企業(B)の場合、配送リードタイムの縮小化を見据え全国に物流拠点を構えたものの、コスト削減や効率化を目指す上で拠点の統廃合や削減が重要なポイントになっています。一方、中小企業(A)は純粋に配送リードタイムが長くなります。A・Bを合体することである程度のメリットは生まれますが、共同輸送するには公平性を保つ必要があります。

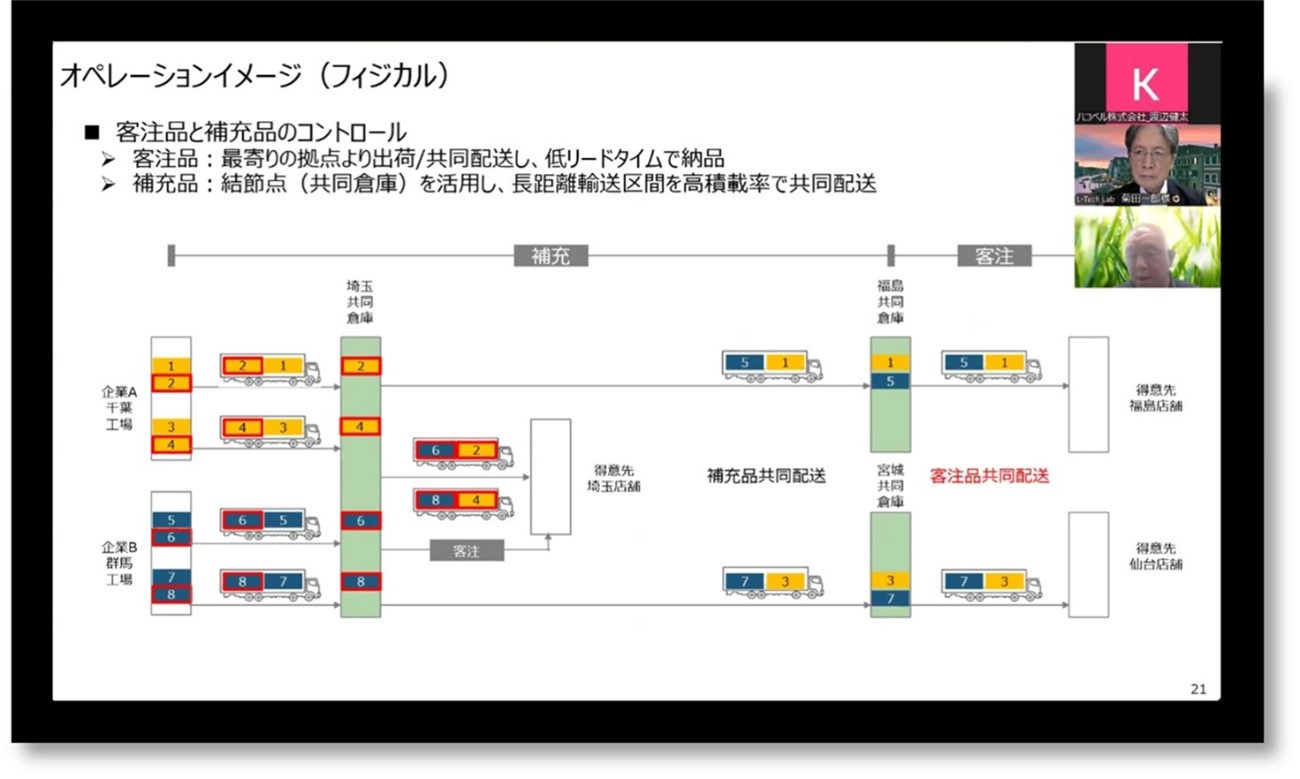

様々な課題を見据え現在、伊藤忠商事は上記の基本構造を見据えたフィジカルインターネットの構想を目指しています。

「ポイントは発側・着側に設けた共同倉庫(緑色部分)の活用です。最寄りの拠点から出荷することでリードタイムを短縮できるほか、共同倉庫には常に複数メーカーの商品を補充しておくことで、効率的な出荷が可能になります。これにより、大小さまざまな荷物を幹線車両に高い積載でまとめ、共同輸送の実現につながります。タッチポイントが少なくなるため、長距離輸送でのリードタイム確保も可能になるでしょう。また、共同倉庫には結節点としての機能も持たせ、スポット的に集荷された荷物もここで集約・混載し、共同配送することができます」(長谷川氏)

フィジカルインターネットの構造は、伊藤忠商事が物流と商流の両方を担う総合商社だからこそ実現できる仕組みです。複数の荷主、運送事業者、倉庫事業者を束ね、分散された商品を顧客の注文に基づいて共同輸送する。特定の事業者に偏ることなく公平性を保ちつつ、関係者全体にとって合理的かつ効率的な共同輸送の構造になっているのです。

課題解決に向けた取り組み(共同物流/サプライチェーン排出量)

最終項目では、共同輸送の際に懸念される課題を解決するための、伊藤忠商事の具体的な役割について長谷川氏が解説しました。

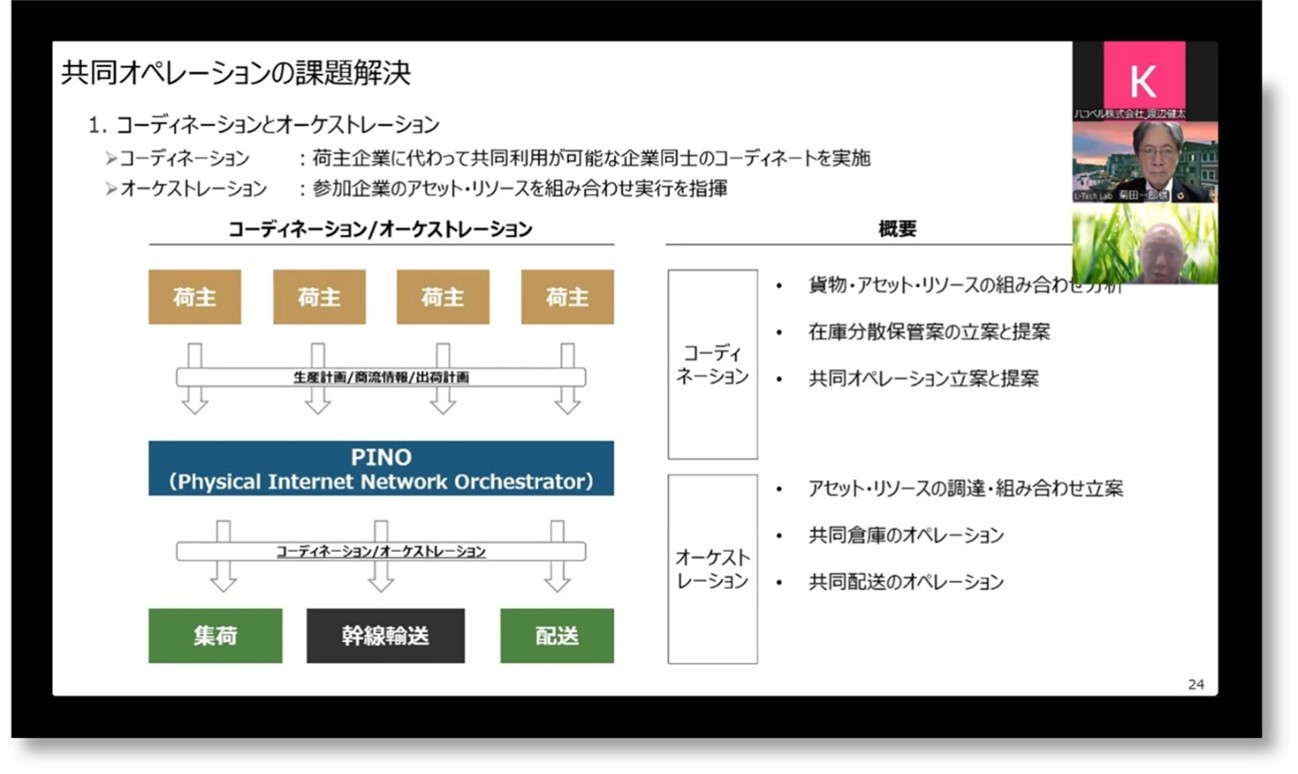

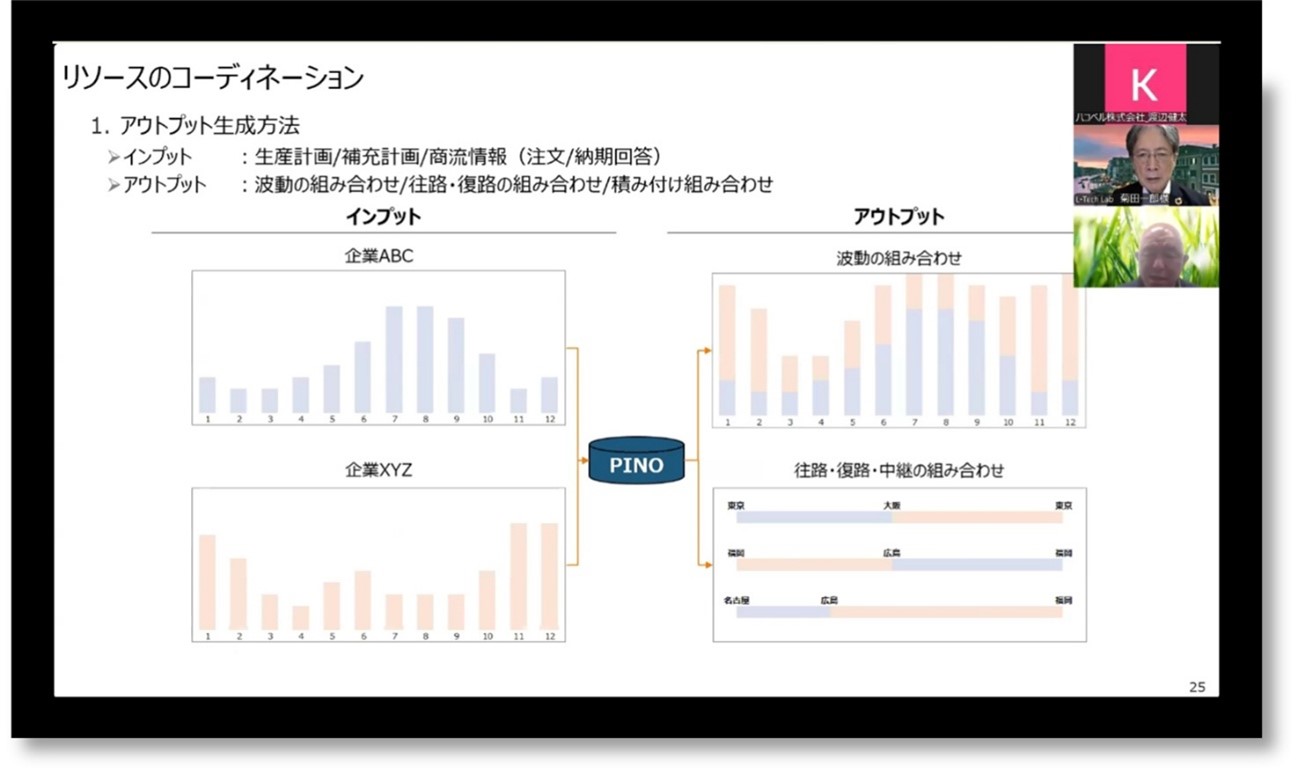

共同物流のシステム構築において、伊藤忠商事は参加企業の“仲介役”として重要な役割となっています。まずは出荷と配送を担う運送事業者や、集荷を行う企業との連携を支援し、最適な視点で組み合わせの調整と実行を指揮する「オーケストレーション」の立場。さらに、共同利用が可能な企業同士を、荷主企業に代わってコーディネートする「コーディネーション」の立場でもあり、フィジカルインターネットが円滑に運用されるための中核的存在=PINO(Physical Internet Network Orchestrator)システムそのものとして位置付けられています。

今後、PINOには参画企業の実績データを反映させる機能が加わるとのこと。

「複数拠点において企業同士の最適な組み合わせを計算するのは膨大な計算量になるのでは」という菊田氏の疑問に対して、

「各企業の出荷・配送履歴や特性をもとに、単なる一般的な配送計画ではなく、より複雑で最適な組み合わせを導き出せるロジックを構築する」(長谷川氏)とし、より精緻で効率的なマッチングと配送計画の実現に向けたシステム開発が進められています。

現在、拠点数は順調に増加しており、万が一の災害時等にも配送が滞らない分散型配送網が着実に構築されつつあります。これにより、企業側から「既存の拠点を使わなくなることによる負の遺産化」への懸念については、伊藤忠商事が未使用となった拠点を買い取り、流動化する“ファンド的な役割”も担う方針です。

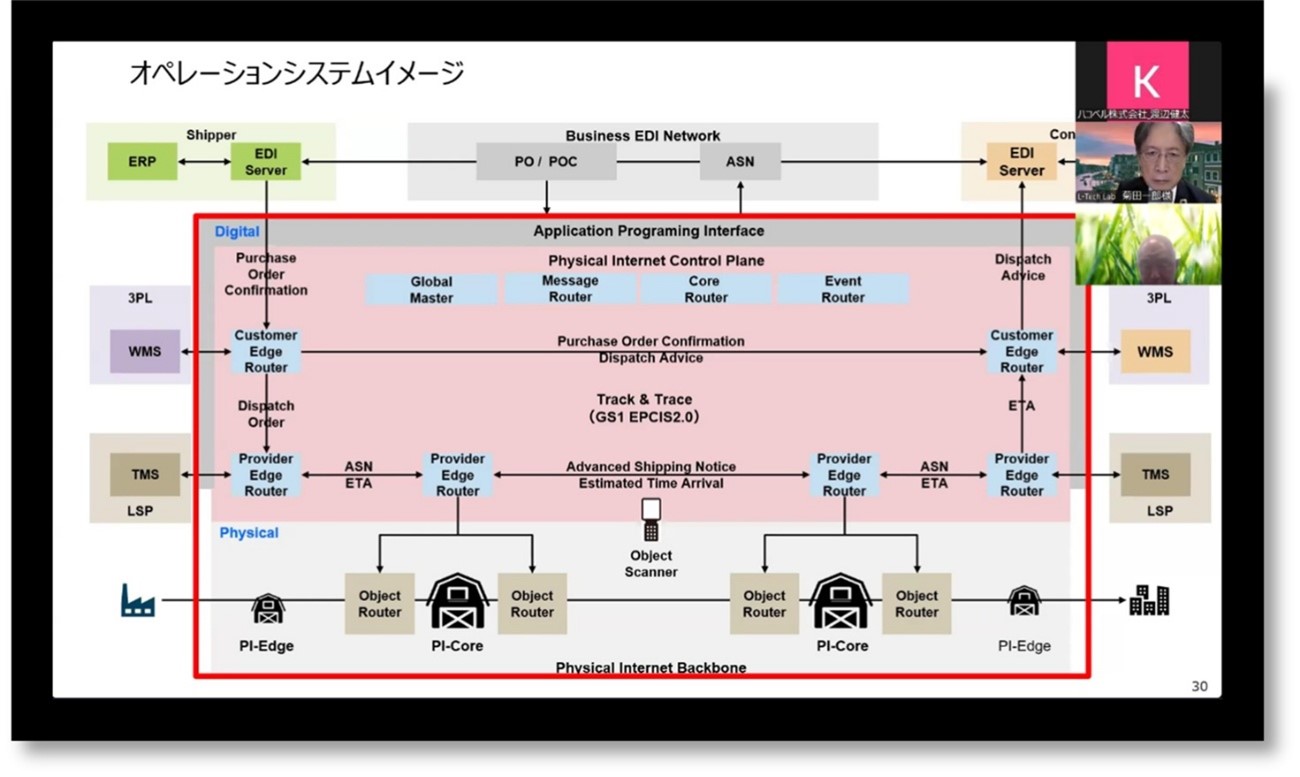

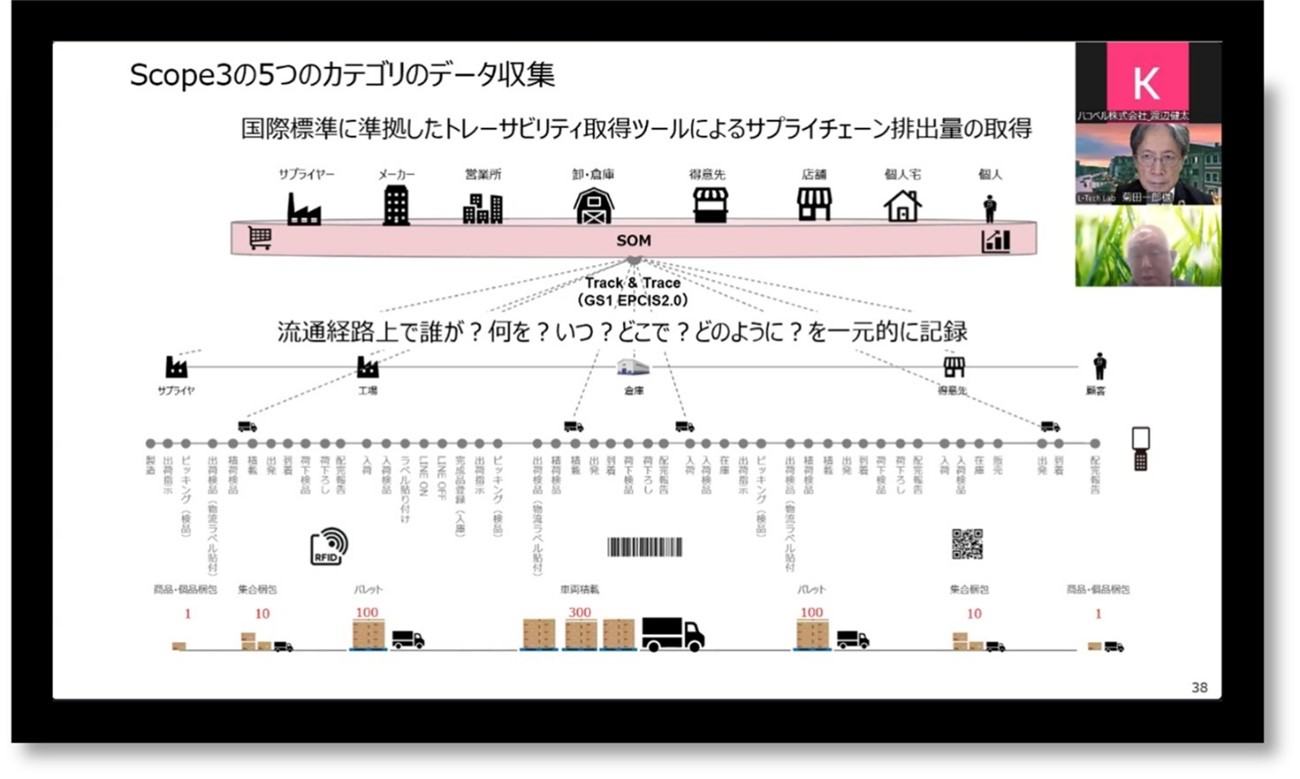

オペレーションシステムについては、国際的に一意でなければならないという考えのもと、国際的な標準規格を策定する組織GSIの標準仕様「EPCIS」を採用しています。

菊田氏は2000年代初頭から、米国オートIDセンターが現代のフィジカルインターネットの基盤技術ともなる「EPCIS」の構想を生み出したことに注目していたといいます。

※2003年、オートIDセンターの研究成果を引き継ぐ形でGS1が「EPCIS」を国際標準として採用、普及する活動を開始。

「EPCIS」はRF(無線IC)タグやバーコードと連携して機能します。伊藤忠商事のオペレーションシステム内ではJANコードをはじめ7種類のバーコード情報を取り込み、

・どの企業の荷物が

・どの輸送車で

・どの拠点を経由し

・いつ最終目的地に着荷したか

といった物流プロセス全体を可視化することができます。

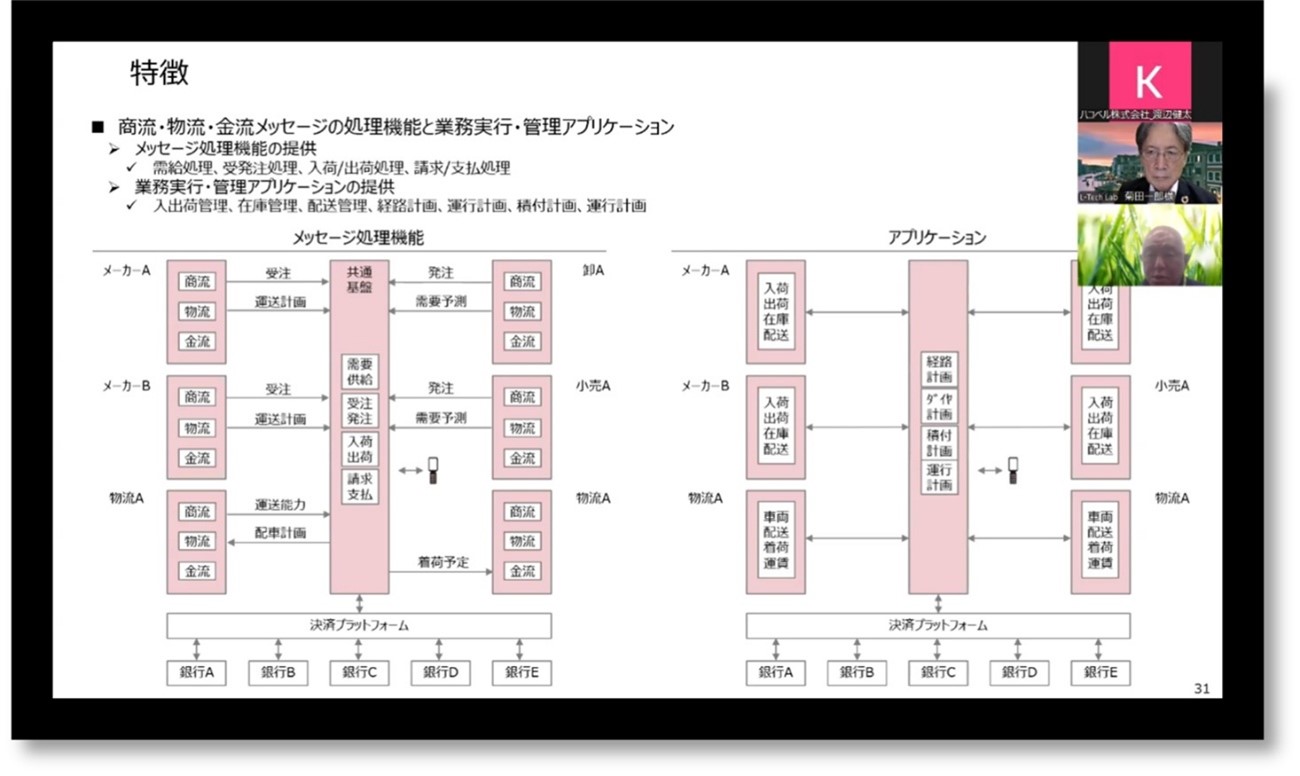

またメッセージ処理機能も搭載されており、受発注処理や出荷処理をはじめとした取引決済はアプリケーション上ですべて完結できる仕様になっています。

SDGsの観点では、サプライチェーンを含む全体から発生する温室効果ガス排出量「Scope3」の削減に期待を寄せています。

長谷川氏によると、フィジカルインターネットの「EPCIS」を活用すれば、どの企業が、どこで、どれだけ排出量を削減したかを一元的に記録・可視化することが可能になるといいます。こうした仕組みを実現するために、理想的なかたちで情報共有できるシステムの構築を目指しており、サステナブルな物流の実現に向けて取り組みが進められています。

「今年度末には皆様にお声がけできるよう準備を進めている段階です。ぜひ一社でも多くの企業様に、フィジカルインターネットを提供していきたいと思っております」(長谷川氏)

◇◇◇

ハコベルでは定期的に各種セミナーを開催しております。

以下よりご確認いただき、ぜひご参加ください!

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)