【セミナーレポート】物流<2024年から問題>と物流法制の改変に、荷主はどう対処するのか - 株式会社あらた 大原康一様登壇

ハコベルは毎月、エルテックラボ代表の物流ジャーナリスト 菊田一郎氏をホストにオンラインセミナーをお届けしています。2025年9月は、株式会社あらた ロジスティクス本部 新センター開発室 室長の大原康一氏をお招きし、物流「2024年から問題」と物流法制の変革に対する同社の取り組みについてお話しいただきました。

この記事でわかること

- 物流のサステナビリティ実現のために必要なこととは

- 荷主・物流事業者に課せられる義務について

- 新規物流関連法の施行に向けて株式会社あらたが取り組む物流施策

目次

株式会社あらた

ロジスティクス本部 新センター開発室 室長

大原 康一氏

1988年関西大学卒業後、㈱大原商店(家業の卸問屋)へ入社。89年に米国シカゴの薬系卸へ出向し物流現場を学ぶ。翌年アリゾナ州Thunderbird大で国際経営学マスターを取得。帰国後、同業4社の合併時にシステム・MD・発注・営業など多様な職務を歴任する。4年後の新物流センター建設に際しセンター長に就任、以降はロジスティクスに精通。

2004年、日本最大級の日雑卸「㈱あらた」への合併では本社物流企画部に配属され、以降6つの新センター(埼玉・千葉・石狩・江南・北上・九州南)の立ち上げを主導した。2015年からは経産省や国交省、JILS関係で委員(製配販連携・ホワイト物流等)を歴任。社内では物流企画部長や労働安全担当部長を経て、現在は新センター開発室長として、大型新センターPJTや次世代マテハン導入を担当。資格はJAVADAロジスティクス検定1級。

エルテックラボ L-Tech Lab 代表

物流ジャーナリスト 菊田 一郎 氏

1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年間勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体役員等を兼務歴任。この間、国内・欧米・アジアの物流現場・企業取材は1,000件以上、講演・寄稿など外部発信多数。

2020年6月に独立し現職。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化/DX、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスし、著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。17年6月より株式会社大田花き 社外取締役、20年6月より23年5月まで株式会社日本海事新聞社顧問、20年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル㈱顧問。著書に「先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える」(白桃書房、共著)、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

荷主企業にも法的義務が課される時代、物流を持続可能にする鍵は?

セミナー前半は「日雑業界の物流課題と解決方策」と題し、物流全般における喫緊の課題、およびそれを解決するカギについて菊田氏が解説しました。

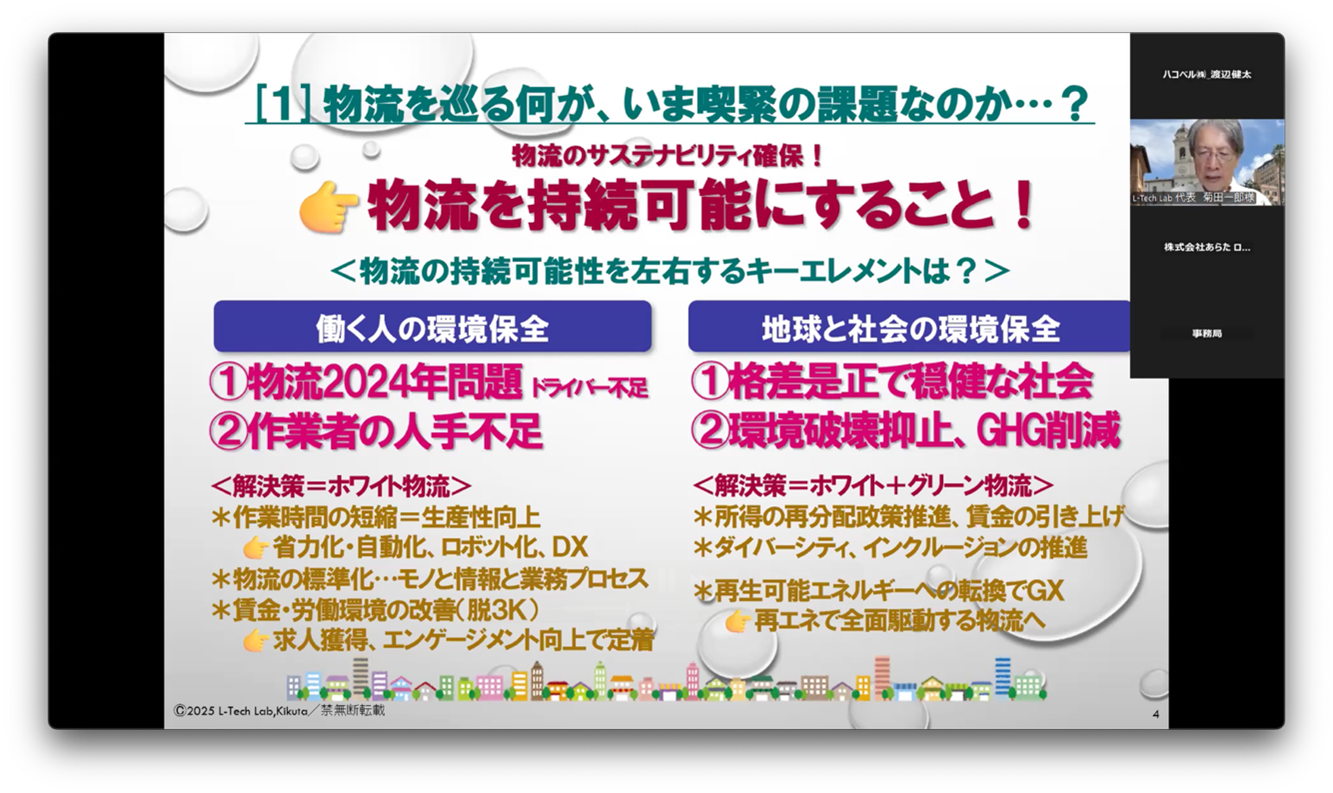

物流業界に今もっとも問われているのは「物流の持続可能性」です。持続可能な物流を実現するためのカギは「働く人の環境保全」と「地球と社会の環境保全」の2つにあると菊田氏は主張します。

その対策となるのが、作業時間短縮や物流の標準化、賃金・労働環境の改善といった「ホワイト物流」の実現。そして、所得の再分配政策推進、再生可能エネルギーへの転換といった「ホワイト+グリーン物流」の実現です。

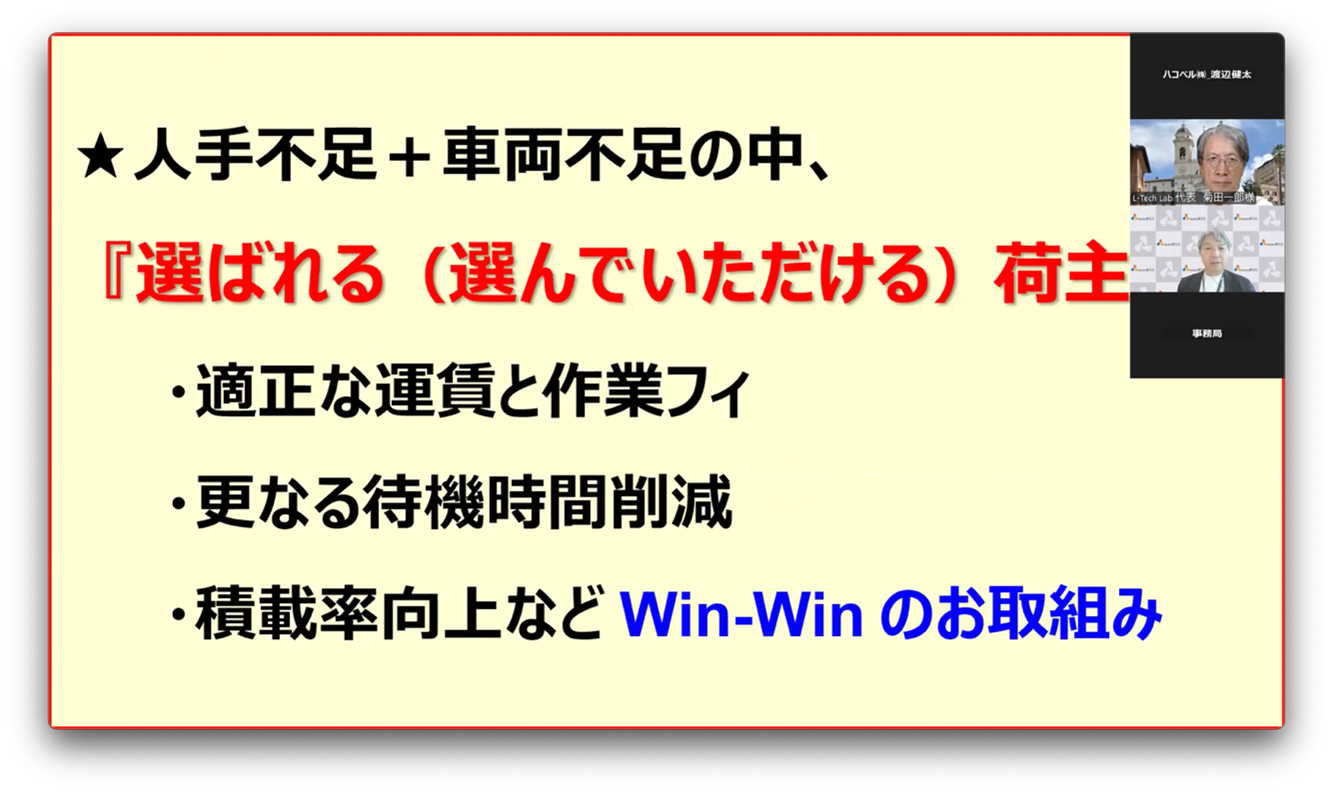

では、具体的に企業に求められる取り組みは何でしょうか。物流企業は待遇改善や労働環境改善、自動化・省力化・デジタル化による現場改善によって、働く人に選ばれる企業になる必要があります。一方、荷主企業は物流会社と対等なパートナーとして協働し、物流会社に選ばれる荷主にならなくてはなりません。

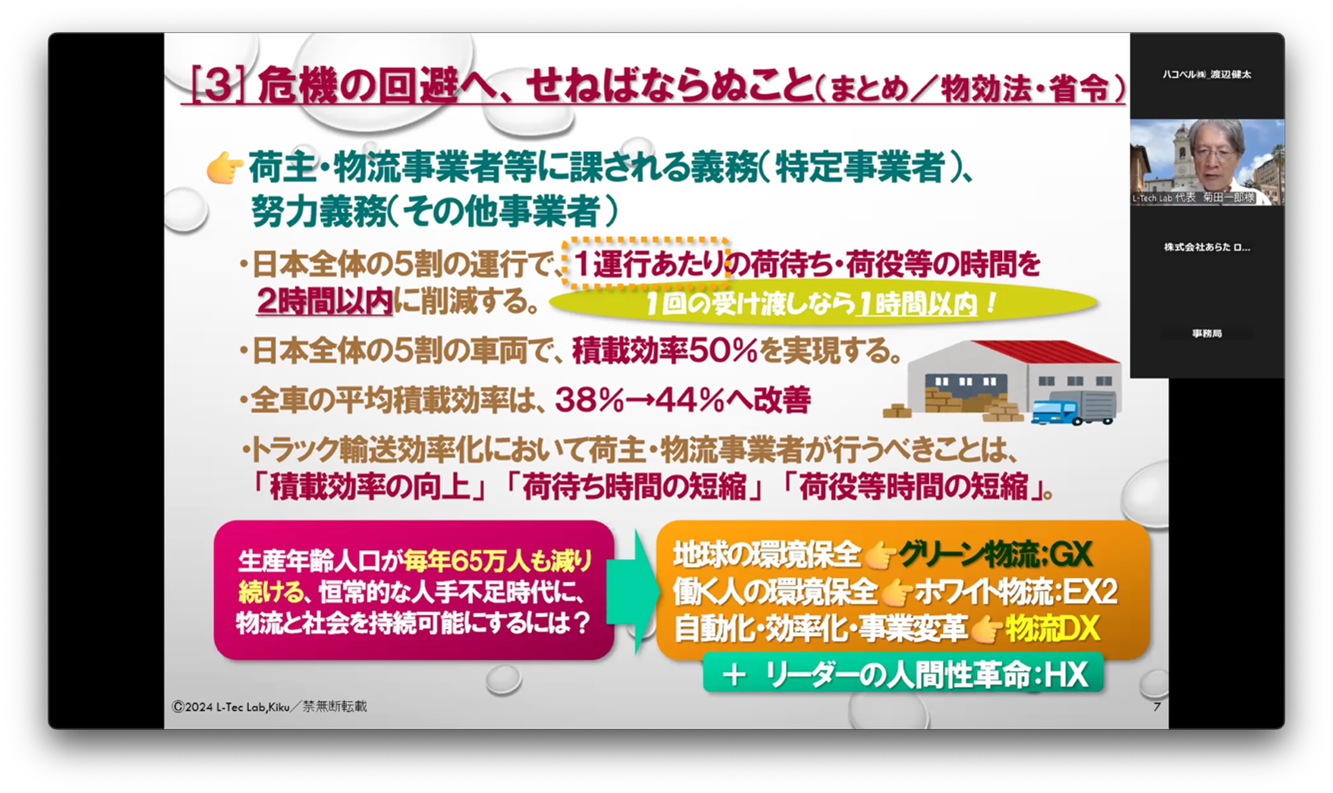

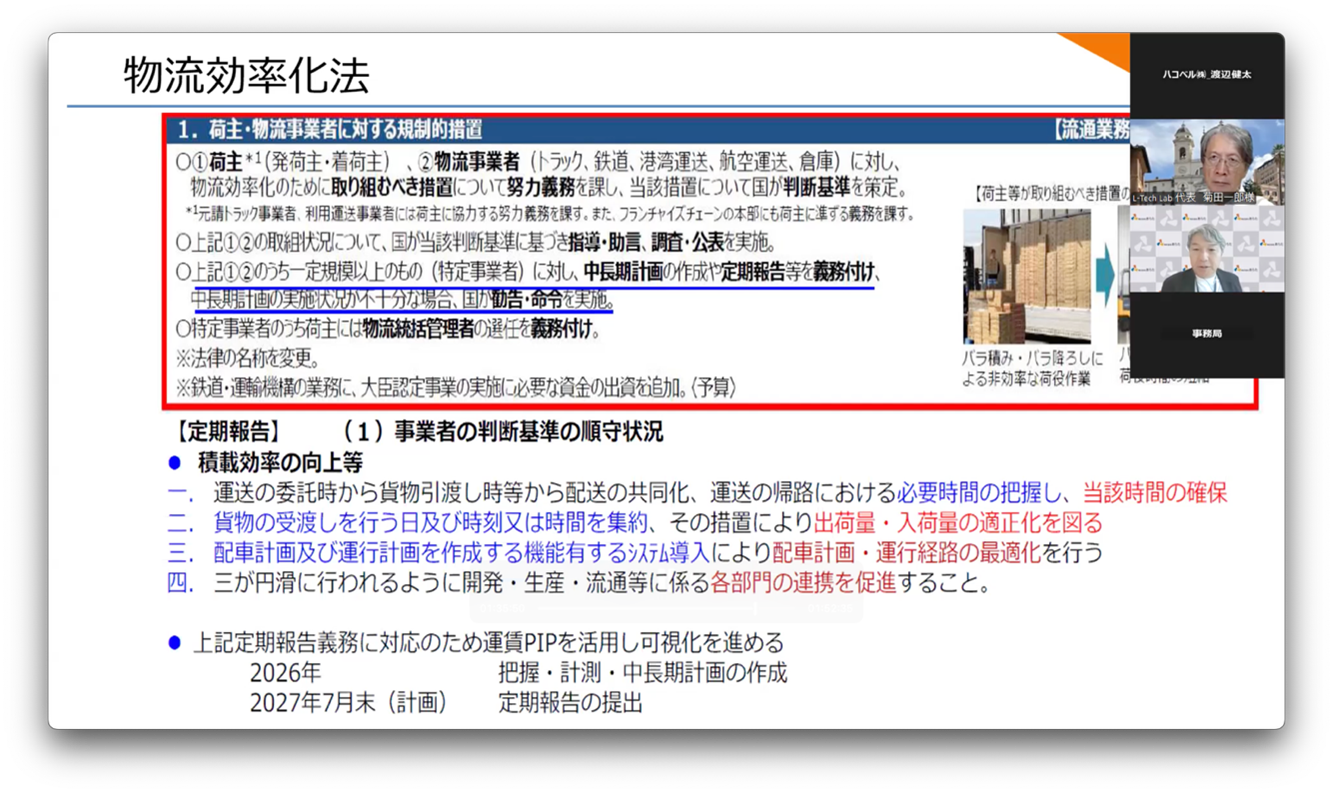

これに加え、「物流総合効率化法」や「貨物自動車運送事業法」の改正、「トラック新法」制定による新たな規制など、物流会社・荷主企業は法律による義務や努力義務を果たさなくてはならない状況にあります。

「生産年齢人口が毎年65万人減り続ける時代に物流を持続可能にするには、グリーン物理(GX)、ホワイト物流(EX2)、物流DX、そしてリーダーの人間性革命(HX)。この4つのXが鍵を握ると私は考えています」(菊田氏)

物流課題に早期から取り組むあらた、現在の取り組み

続いて株式会社あらたの大原康一氏が登壇し、菊田氏との対話形式で同社の取り組みが紹介されました。

大原氏は、ドライバー不足や待機時間などの問題が顕在化し始めた2015年から、製配販連携の呼びかけやバース予約システムの導入といった物流課題解決に向けた取り組みを続けています。2019年には政府の「ホワイト物流推進運動」に対して、あらたはいち早く「持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言」を発表しました。

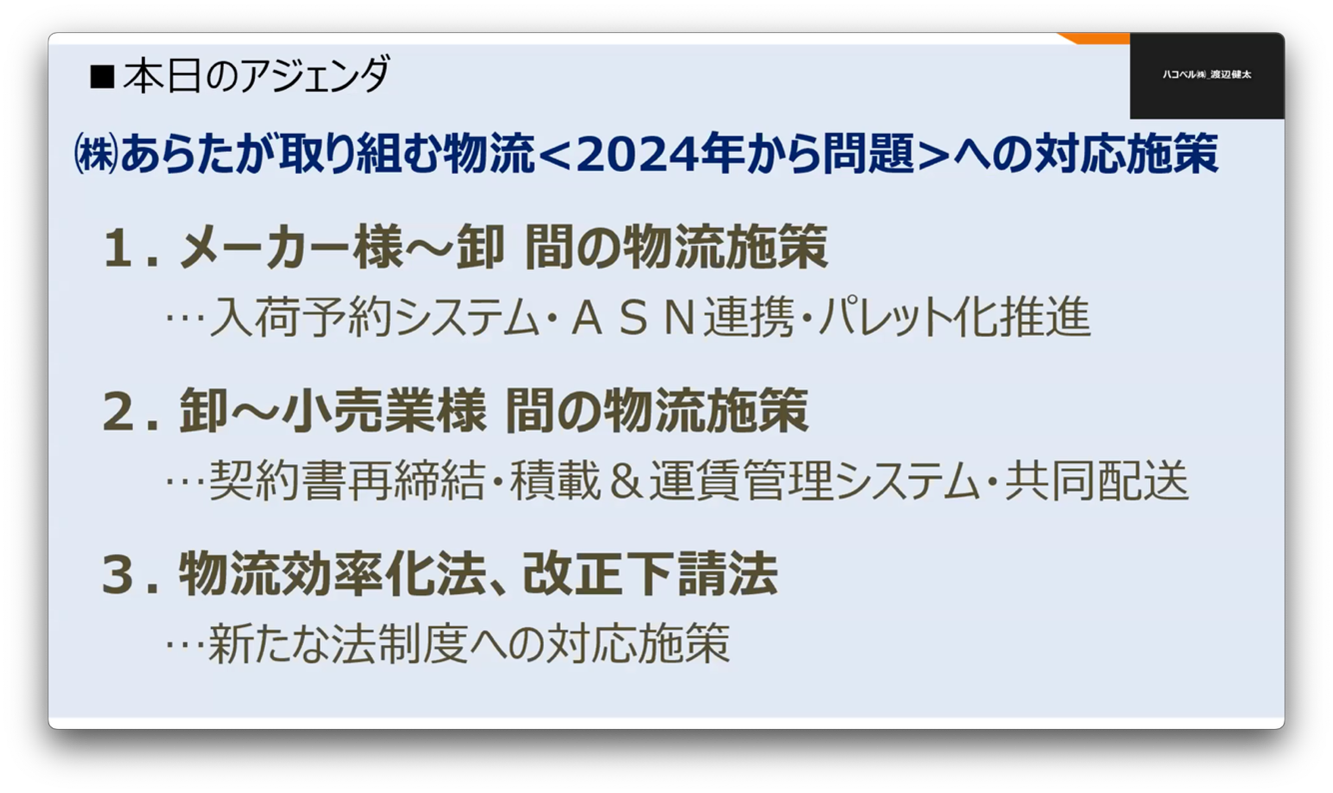

2026年度にかけて複数の新規物流関連法の施行が見込まれる現在、あらたではどのような取り組みが行われているのでしょうか。大原氏は大きく3つの項目に分けて解説しました。

予約システムとASN化・パレット化で、メーカー~卸間を効率化

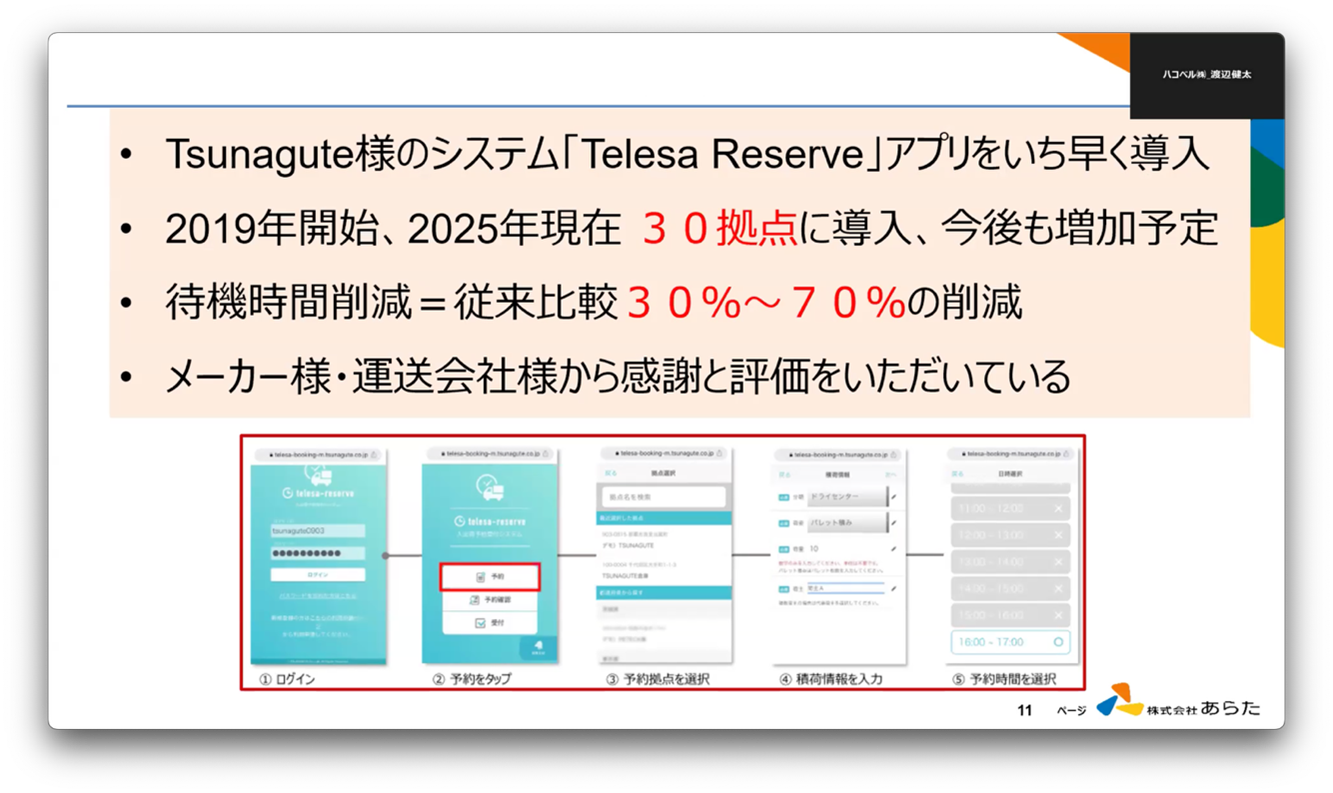

最初の項目は、メーカーと卸の物流に対する施策です。先着順のトラック受付が当たり前だった2019年、同社は業界に先駆け入出荷予約受付サービス「telesa-reserve」(株式会社 TSUNAGUTE)を導入しました。独自の予約システム開発も検討しましたが、将来的に他社にも利用が広がることで運送会社側の使い勝手が良くなると考え、業界に広く普及が期待できるサービスを選択したと言います。

当初は1カ所の拠点に絞り、家庭紙メーカー数社の協力を得て試験的に運用を始めました。稼働状況を確認後、徐々に協力メーカーを増やし、導入拠点数も大きく拡大。これにより、待機時間は従来比30%~70%の削減(拠点によって異なる)という効果を上げています。

また、卸・小売業間で利用が進んでいるASN(事前出荷明細情報)を、メーカー・卸間の入荷・検品に用いる取り組みも進めています。これにより検品や照合が簡素化され、ドライバーの捺印待ち・格納作業待ち時間の短縮に成果を挙げています。

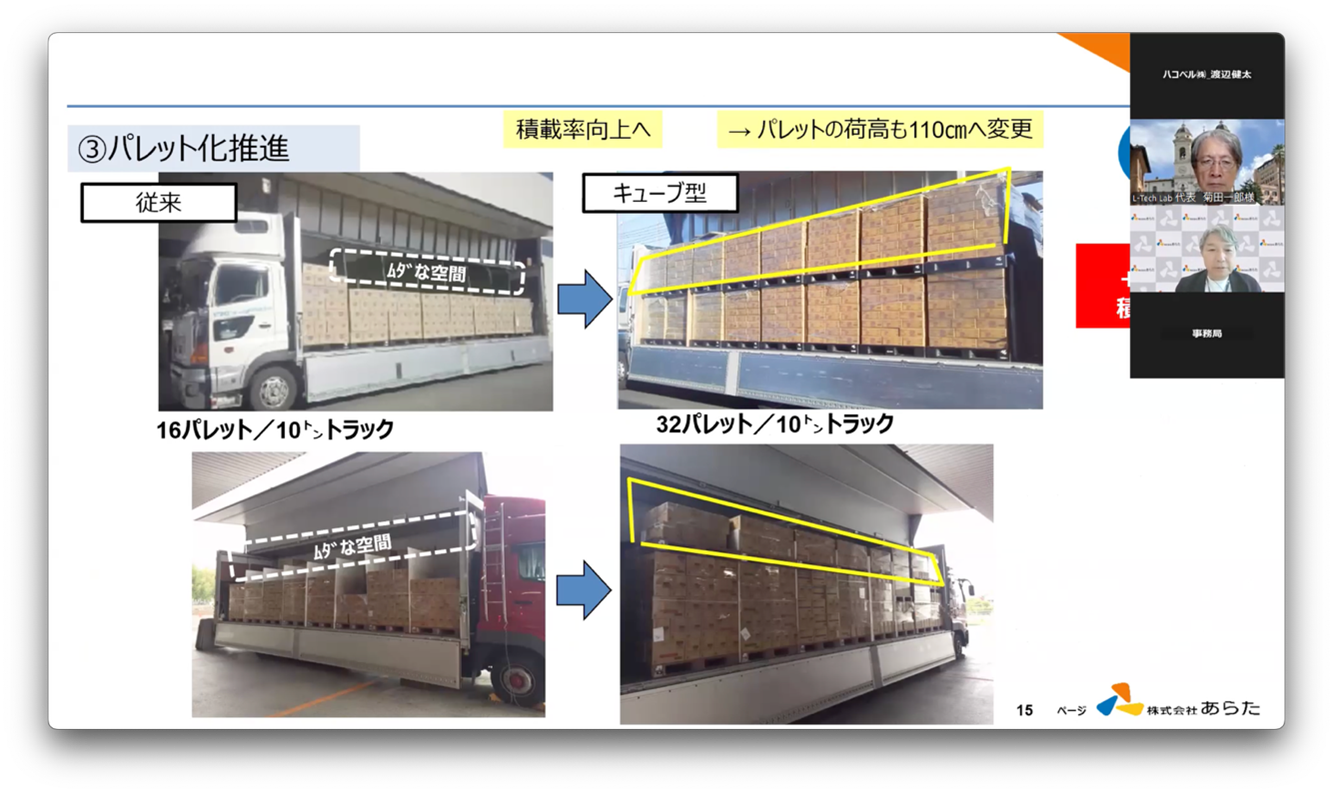

さらに、パレット化推進の取り組みとして、家庭紙を対象により効率的な積載ができる「1344パレット」を採用するなど、無駄のない積載を追求しています。自動倉庫のラックもこの規格に最適化することで、倉庫内の空間効率を高めることにもつながっています。

同業他社とも非競争領域で共同配送、卸〜小売間の物流施策

2つ目は、卸と小売間の物流に関する施策です。あらたは2019年に発表した自主行動宣言において、「運送契約の書面化の推進」を取り組み項目に挙げていました。当時は「お願い」の形で商慣習となっていたドライバーの付帯作業を、改めて確認して書面化し、全拠点統一のフォーマットで契約書の再締結を進めました。

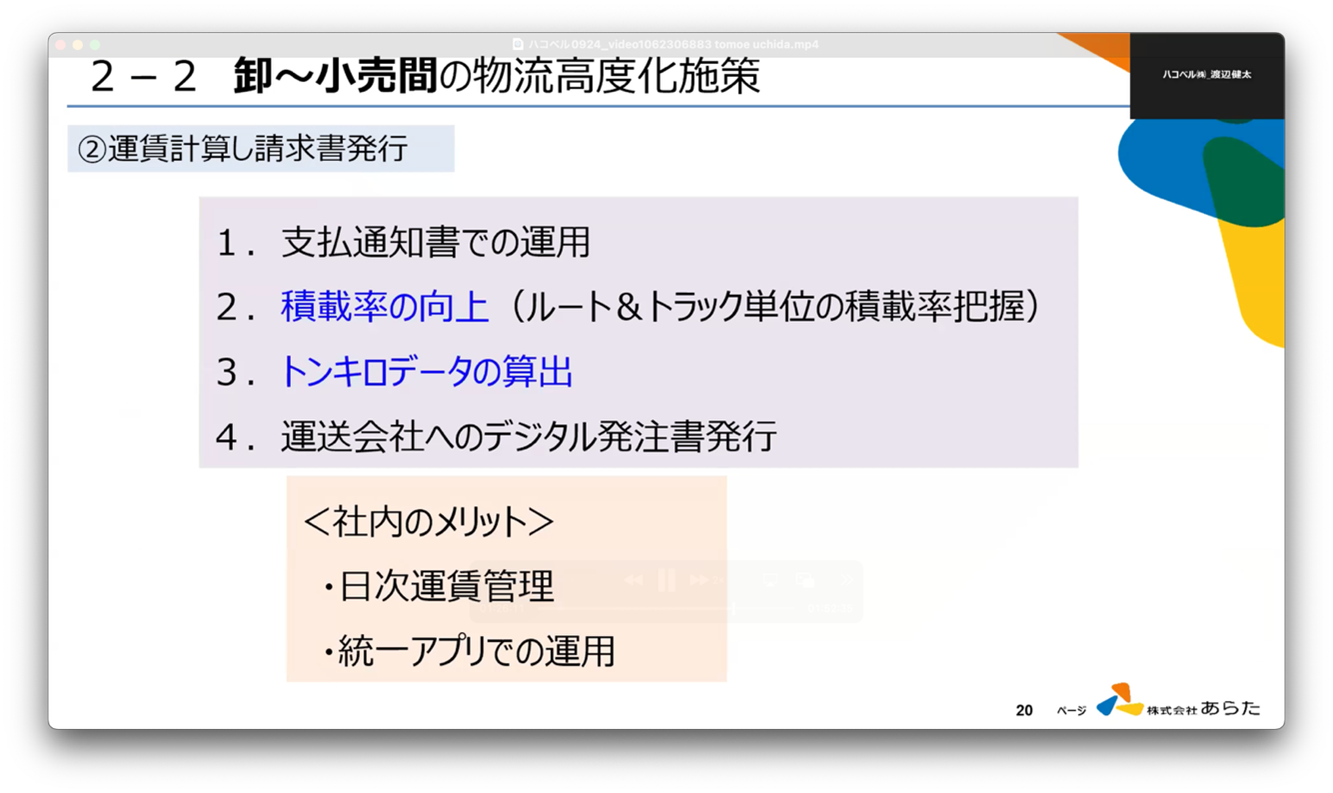

また、独自の運賃計算アプリ「運賃PIP」を自社で開発し、発注・支払いの管理を効率化しました。運賃PIPは、運送会社への発注のデジタル化で、請求業務を効率化するだけでなく、発注ロス削減にも役立ち、積載率やトンキロデータを算出する機能によって運行計画の効率化にも貢献します。さらに全社統一で利用することで、日次での運賃管理が可能になりました。

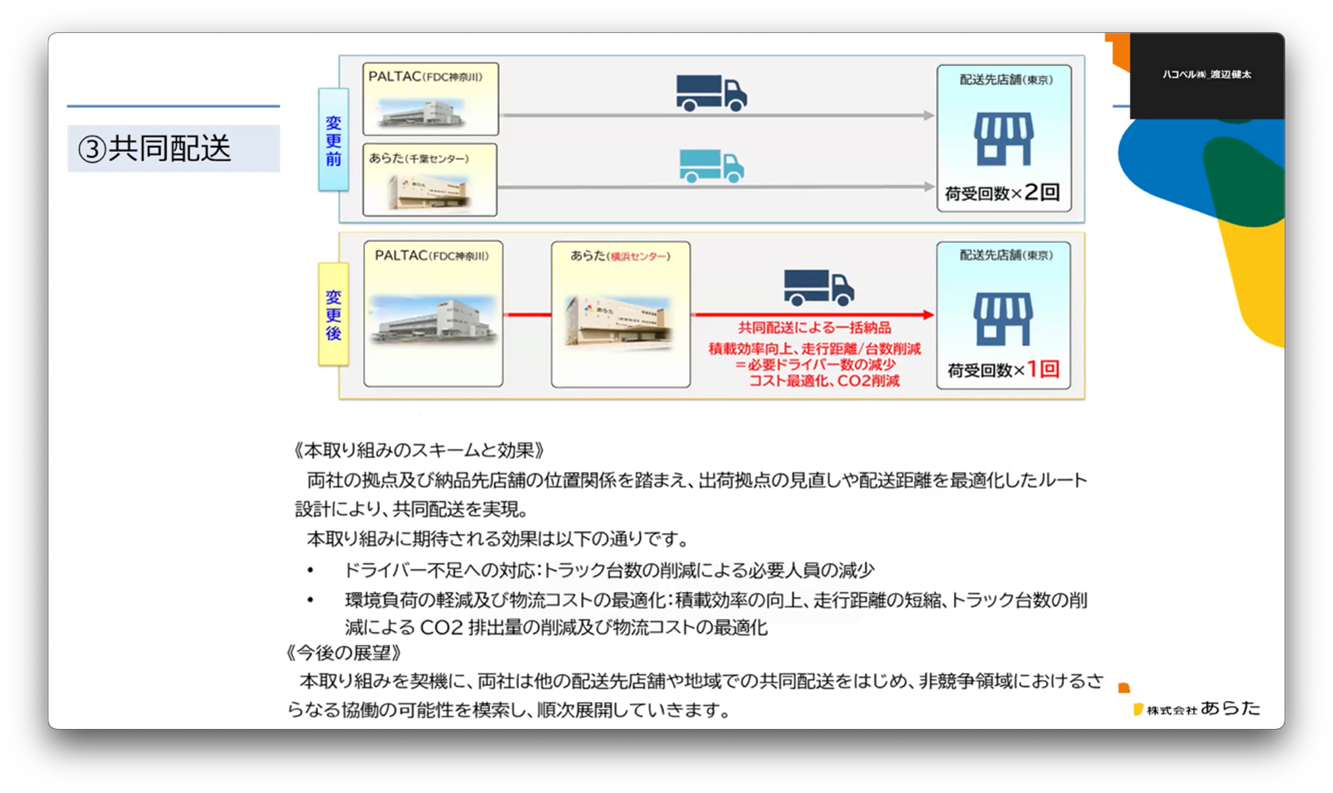

そして注目すべきは、2025年7月に開始した日雑卸業界大手の株式会社PALTACとの共同配送の取り組みです。近隣にある両社の物流センターからの出荷を共同配送による一括納品とすることで、積載効率向上、走行距離・台数削減と同時に、納品先の荷受け回数も削減しました。ライバルであっても協調・協働できる領域はあると、大原氏は言います。

「大口のお客様でなければ実現が難しかったり、リードタイムに課題があったりするかもしれませんが、可能性を探りながら一つひとつ拠点を増やしていくことが大切です。いきなりすべてを共同配送に切り替えるのは難しいですし、物流の状況にも左右されますが、それでも前に進めていきたいと考えています」(大原氏)

課題解決のための競技には、データ化・見える化が必須

3つ目は、いま注目したい法改正への対応です。主な項目としては、2025年4月より始まった物流効率化法、トラック法に加え、2026年1月に施行予定の改正下請け法、2026年・2028年で段階的な施行が見込まれるトラック新法があります。

このうち物流効率化法では、特定事業者に対し中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられています。特に重点が置かれている項目のひとつが積載効率の向上です。そこで同社では、定期報告義務に対応するため、先にご紹介した運賃PIPの機能を活用た可視化を進めることにしています。

「課題解決には発荷主・着荷主の両者が連携した対応を取っていかなくてはなりません。お互いに改善を目指すための話し合いには、現状のデータ化・可視化が必須なのです」(大原氏)

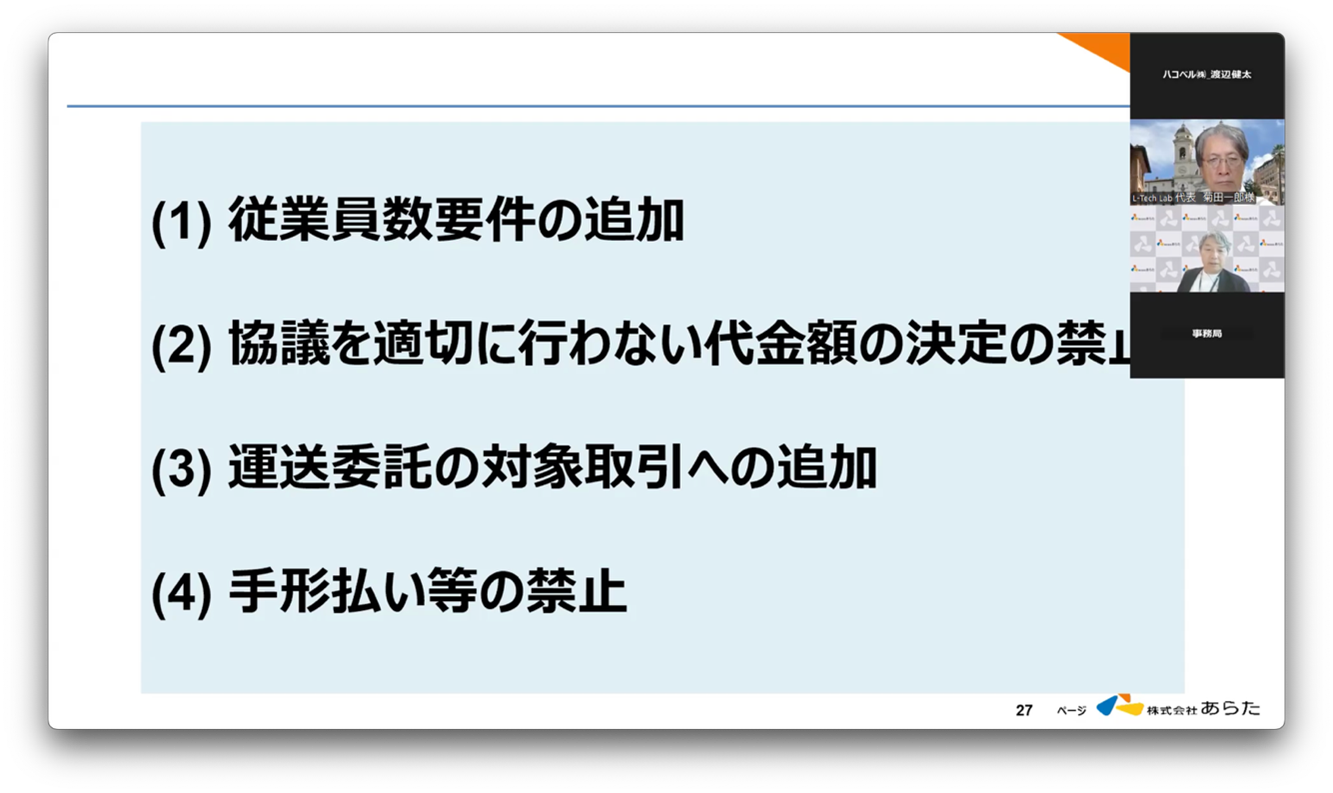

また、改正下請法については、社内で勉強会を開催し、対応の準備を進めています。大原氏はそのポイントとして以下の4点を挙げ、いずれの項目も「明文化」がキーワードになるとの考えを示しました。

こうした法対応に加え、トラック新法により適正原価が導入されれば一層の運賃値上げは避けられない状況になると予想されます。これについて大原氏は次のように述べました。

「積載率やリードタイムなど、現在の原価を押し上げている原因をお互いに共有し、一つひとつ解消していくことが重要です。値上げを前提にするのではなく、なぜ原価が上がっているのかを話し合うことが協議の本質です。その上で、お互いがWin -Winになるようお客様に提案していく取り組みが必要だと考えています」(大原氏)

大原氏は最後に、運送会社に“選んでいただける”荷主になるため、今後も「適正な運賃と作業フィーの明確化」「更なる待機時間短縮」「積載率向上」に取り組んでいく姿勢を示しました。

「物流は1社だけが良くても持続可能にはなりません。卸の立場としては、メーカー様、小売様を含めた“Win -WIn -Win”が正しいのかもしれません。それを実現するロジスティクスを作っていきたいと思います」(大原氏)

◇◇◇

ハコベルでは定期的に各種セミナーを開催しております。

以下よりご確認いただき、ぜひご参加ください!