CO2排出ゼロの物流へ!カーボンニュートラル配送の具体的な方法とは?

近年、物流業界では「カーボンニュートラル配送」の導入が急務となっています。これは政府が、運輸部門におけるCO2排出量を2030年度までに2013年度比で35%削減するという目標を掲げているためです。(※)

CO2排出量の削減は地球環境の保護だけではなく、企業の社会的責任(CSR)や法規制への対応、コスト削減にもつながる重要な課題です。持続可能な物流を実現するため、カーボンニュートラル配送の推進は物流企業にとって避けて通れないテーマとなっています。

そこで本記事では、カーボンニュートラル配送の基本概念、導入するメリット、具体的な実施方法、成功事例などを詳しく解説します。

※出典:国土交通省,2 交通・物流の脱炭素化に向けた取組みの課題と方向性

この記事でわかること

- カーボンニュートラル配送の概要

目次

1. カーボンニュートラル配送とは

地球温暖化対策や持続可能な社会実現のためには、カーボンニュートラル配送が必要不可欠です。ここでは、カーボンニュートラルの基本概念や背景について解説します。

カーボンニュートラル配送の定義

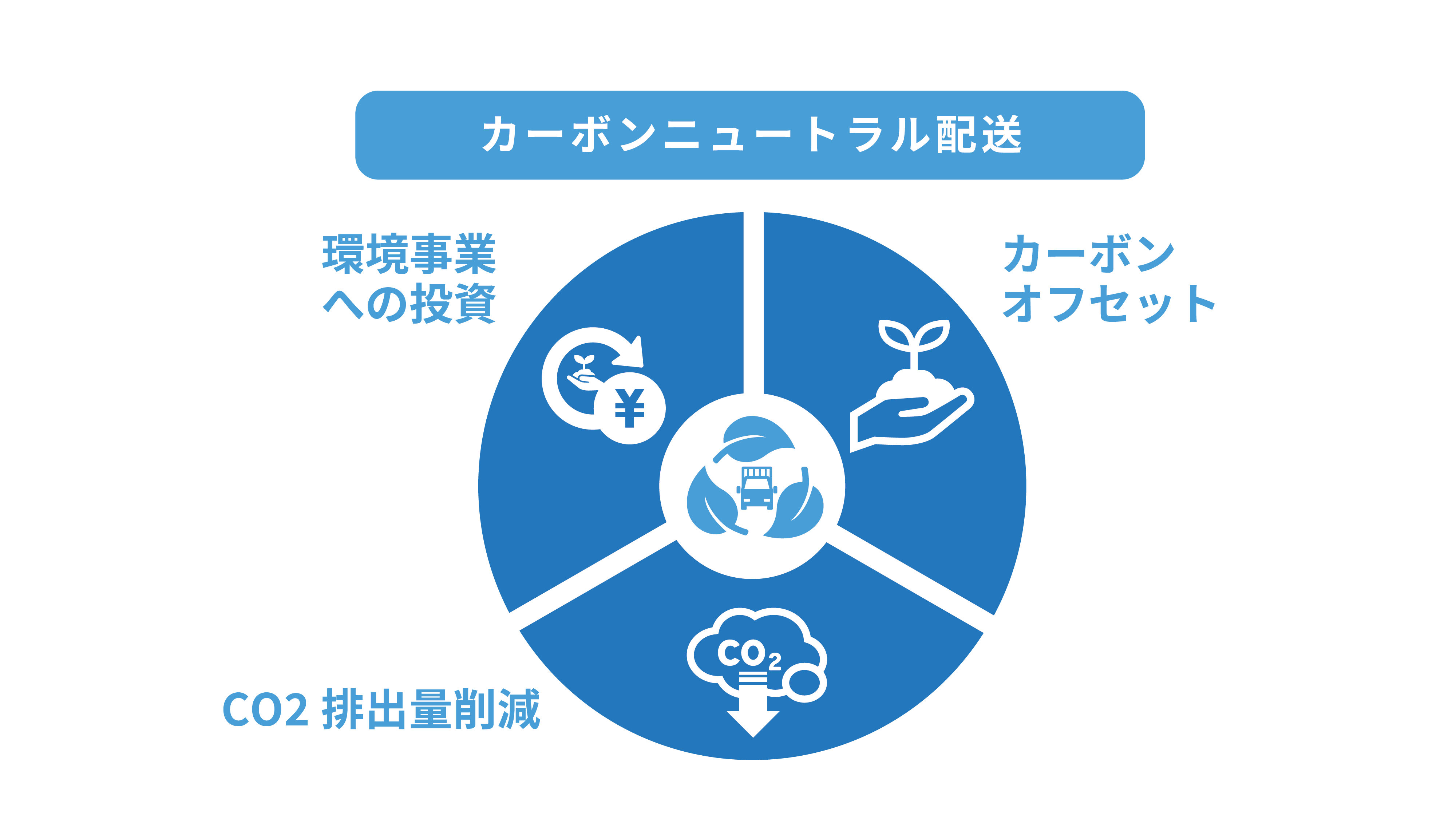

カーボンニュートラル配送とは、配送プロセス全体で発生するCO2排出量を削減し、残りの排出量を環境事業などに投資することで、実質的にゼロにするカーボンオフセットの取り組みを指します。

カーボンニュートラル配送は、物流業界が環境負荷を低減し、持続可能な経済活動を維持するために不可欠です。例えば、CO2排出量の削減方法には、電動トラックや水素燃料車の導入、配送ルートの最適化、再生可能エネルギーの活用などがあります。

関連記事▶カーボンニュートラルとは|取り組む意義や達成を目指す背景を紹介

重要視される背景

カーボンニュートラル配送が求められる背景には、地球温暖化対策の必要性があります。

日本政府は、2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。(※)カーボンニュートラルとは、温室効果ガス(CO2など)の排出量と吸収量を均等にして、差し引きゼロにする取り組みです。

この宣言を踏まえて各分野が実行計画を策定しており、輸送・製造関連産業においても、脱炭素社会の実現に向けてさまざまな取り組みが進んでいます。そうした取り組みの一つがカーボンニュートラル配送です。

※出典:経済産業省,2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

物流業界における意義

物流業界は、商品を消費者や企業に届ける役割を担うため、経済活動の根幹を支える重要な分野です。しかし、トラック輸送や航空輸送に伴うCO2排出量が膨大であるため、カーボンニュートラルの取り組みが必要不可欠となっています。

関連記事▶カーボンニュートラルの実現!物流業界の挑戦と取り組み事例

2. カーボンニュートラル配送を導入するメリット

カーボンニュートラル配送の導入は、環境対策にとどまらず、企業の競争力向上にも貢献するでしょう。ここでは、物流業界がこの取り組みを進めることで得られる具体的なメリットを紹介します。

コスト削減の可能性

カーボンニュートラル配送の導入は、長期的な視点でのコスト削減につながります。

その理由の一つが、電動トラックや水素燃料車の活用による燃料費の低減です。化石燃料の価格変動に左右されず、運用コストの安定化を図れるようになるでしょう。

ブランドイメージの向上

カーボンニュートラル配送の導入は、企業のブランド価値を高める重要な要素です。近年、環境意識の高い消費者や取引先が増えており、サステナビリティを重視する企業が支持される傾向があります。

特に大手メーカーや小売企業は、環境に配慮した物流を求めるケースが増えています。カーボンニュートラル配送を実施することで、ビジネスパートナーとしての信頼を獲得しやすくなるでしょう。

新規ビジネスチャンスの創出

脱炭素社会の実現に向けて、環境負荷の低い物流サービスへの需要が高まっています。これに対応すれば、新たな顧客層を開拓し、市場拡大のチャンスを得ることが可能です。

サステナブルな物流を前面に打ち出した企業は、ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)の対象となり、資金調達の面でも有利に働く可能性があります。

3. カーボンニュートラル配送を実現する方法

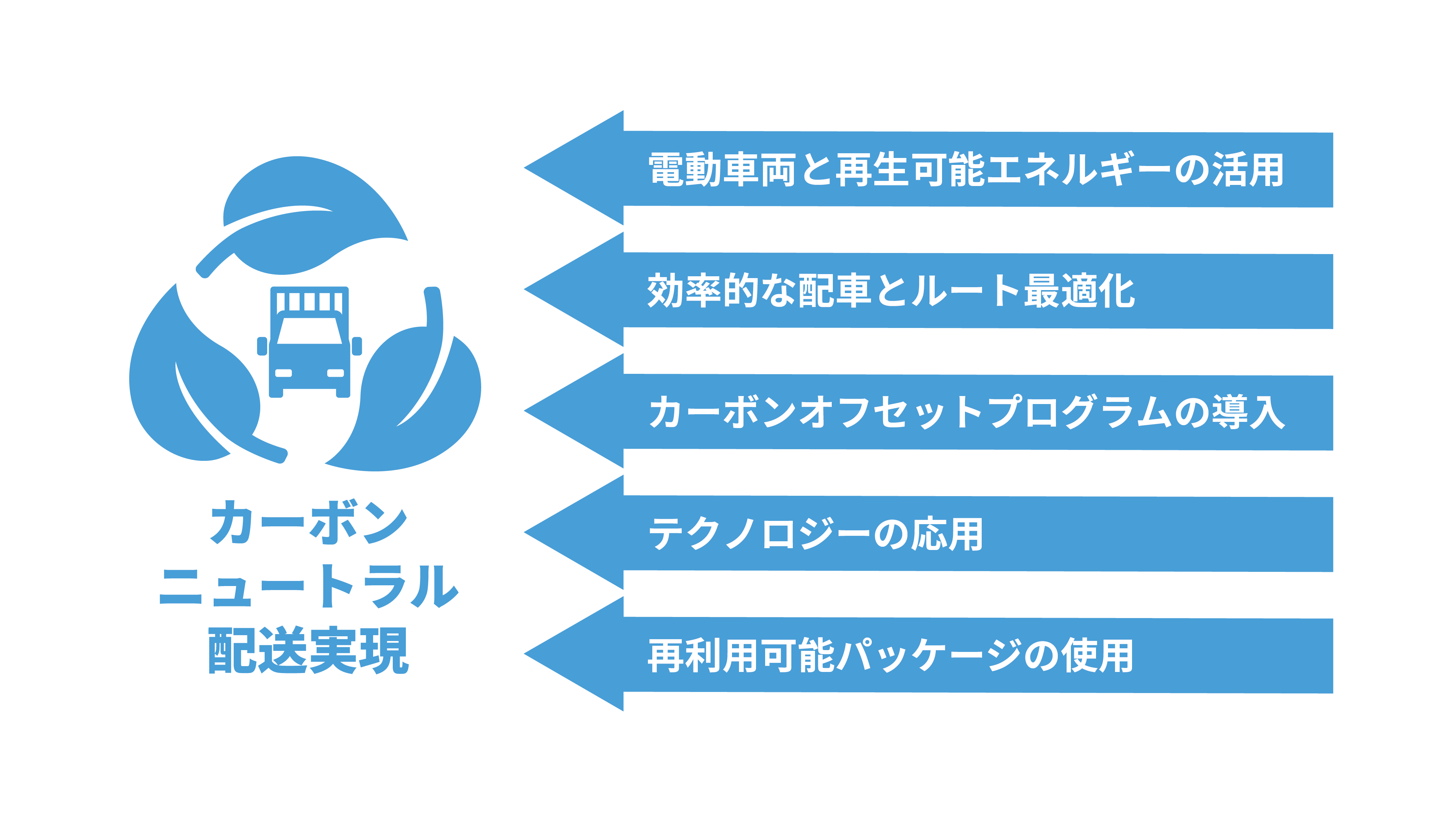

排出されるCO2を削減したり、排出量をカーボンオフセットしたりと、カーボンニュートラル配送を実現するにはいくつかの方法があります。ここでは、代表的な方法を5つ紹介します。

電動車両と再生可能エネルギーの活用

カーボンニュートラル配送の実現には、化石燃料を使用しない電動車両の導入が不可欠です。

電動トラックや電動バイクは、従来のディーゼル車と比べてCO2排出量を大幅に削減できるため、多くの物流企業が採用を進めています。

効率的な配車とルート最適化

配送の効率を高めることで、無駄な燃料消費を抑え、CO2排出量を削減できます。

例えば、AIやビッグデータを活用したルート最適化は、多くの物流企業が導入を進めている重要な施策の一つです。

カーボンオフセットプログラムの導入

カーボンオフセットとは、環境事業などに投資を行い、排出したCO2を相殺する取り組みです。

配送プロセスでは、完全に排出量ゼロを実現することは難しいでしょう。そのため、植林活動や再生可能エネルギーの普及支援を通じて、排出量を実質的にゼロにする仕組みづくりが重要です。

テクノロジーの応用

最新のテクノロジーを活用することで、物流の効率化と環境負荷の削減を同時に実現可能です。

特に、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)を活用した配送管理システムは、カーボンニュートラル配送の推進に大きく貢献すると考えられます。

再利用可能パッケージの使用

カーボンニュートラル配送を実現するには、車両の排出削減だけではなく、梱包資材の見直しも重要です。

例えば、使い捨てのダンボールやプラスチック包装を減らし、再利用可能なパッケージを活用することで、物流全体のCO2排出量を削減できます。

4. カーボンニュートラル配送の事例

カーボンニュートラル配送の取り組みは、国内外の物流企業や自治体によって、さまざまな形で進められている状況です。ここでは、代表的な企業の取り組みや自治体との連携事例を紹介します。

ヤマトグループの取り組み

ヤマトグループは、物流業界で積極的にカーボンニュートラル配送を推進している企業の一つです。配送プロセス全体でのCO2削減を目指し、電動車両の導入や再生可能エネルギーの活用を進めています。

ヤマトグループが掲げている中長期経営の主要施策と、これまでの取り組みは以下のとおりです。

項目 | 説明 |

目標 | 2030年に温室効果ガス排出量48%削減(2020年度比)。 2050年に温室効果ガス排出量実質ゼロ。 |

主要施策 | EV(電気自動車)23,500台の導入。 太陽光発電設備810基の導入。 2030年までにドライアイスの使用量ゼロの運用を構築する。 省エネ由来の電力使用率を全体の70%にする。 |

これまでの取り組み | EVの導入を10年以上も推進しており、約2,30台の導入実績がある。 太陽光発電設備を全国に105基設置。 事業所の照明をLEDに切り替え。 水素を燃料としたFCV(燃料電池トラック)の走行検証を開始し、東京-群馬間で運用中。 |

※参考:国土交通省,持続可能な物流の実現に向けたヤマトグループの取り組み,p4-8

自治体との協力事例

企業単独の取り組みだけではなく、自治体と連携したカーボンニュートラル配送の事例も増えています。都市部では、EVトラックの充電インフラ整備や物流拠点のグリーンエネルギー化が進められている状況です。

例えば、以下のような事例があります。

自治体 | 説明 |

東京都 | 2050年にCO2排出量を実質ゼロにする「ゼロエミッション東京」を宣言。(※) その一環として、EVトラックの導入を支援する補助金制度を設けて、物流企業が電動車両への切り替えを進めやすくしている。 |

大阪市 | 次世代自動車の普及を促進するために「グリーン配送」(環境にやさしい配送)を推進し、CO2の削減に取り組んでいる。(※) |

※参考:

東京都環境局,ゼロエミッション東京戦略

大阪市,大阪市グリーン配送実施要綱

5.まとめ

今回は、カーボンニュートラル配送の基本概念、物流業界が直面する背景、具体的な実施方法、成功事例などを解説しました。

カーボンニュートラル配送は、物流業界が環境負荷を低減しながら持続可能な成長を目指すための重要な取り組みです。電動車両の導入や再生可能エネルギーの活用、配送ルートの最適化、カーボンオフセットプログラムの導入など、多様な方法が実施されています。

物流業界全体で技術革新が進めば、持続可能な社会の実現に向けて大きく前進できるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)