カーボンニュートラルの実現!物流業界の挑戦と取り組み事例

カーボンニュートラルの実現に向けて、物流業界ではさまざまな取り組みが検討されています。

例えば、物流の拠点を集約し配送ルートを削減する「輸送網の集約」、複数の異なる配送業者が協業して荷物の集荷や配送を行う「共同輸送」、環境の負担が少ない船舶や鉄道を利用する「モーダルシフト」などです。輸送を効率化することは、CO2の削減に直接効果のある対策と言えるでしょう。

本記事では、カーボンニュートラルに関しての政府の目標、物流業界の現状や課題、実現に向けた取り組み、各企業の事例などを解説します。

この記事でわかること

- カーボンニュートラル実現の現状と課題

- カーボンニュートラル実現への取り組み内容

目次

1. 物流業界におけるカーボンニュートラルの現状

.jpg)

物流業界は、カーボンニュートラルの実現に大きく影響する業界です。

ここでは、政府の目標や物流業界の現状について解説します。

政府の目標

カーボンニュートラルとは、フロンガスやメタンガス、CO2などの温室効果ガスの排出量と、環境が吸収する量を均衡させることです。2020年10月に政府は「2050年までに、全体として温室効果ガスの排出量をゼロにする」カーボンニュートラルを宣言しました。(※)

政府の宣言内容にある「全体として排出量をゼロにする」というのは、温室効果ガスの排出量と植物や森林などが吸収する量が一致している状態です。つまり排出量と吸収量が一致すれば、全体として排出量がゼロという内容になります。

そのため、排出量削減の活動と同時に、吸収する植物や森林の保全の強化にも取り組む方針です。

※出典:環境省脱炭素ポータル,カーボンニュートラルとは

物流業界のCO2排出量の現状

物流業界では貨物輸送にトラックを使用します。そのため、温室効果ガスの排出と深い関わりのある業界と言えるでしょう。

2022年度の調査によると、日本のCO2排出量は「10億3,700万トン」でした。このうち物流業界が関連する運輸部門からの排出量は「1億9,180万トン」となっており、全体の「18.5%」を占めている状況です。(※)

物流業界の取り組みが、カーボンニュートラルへの取り組み全体に及ぼす影響は大きいと言えるでしょう。

※出典:国土交通省,運輸部門における二酸化炭素排出量

2. カーボンニュートラル実現の課題

.jpg)

カーボンニュートラルを実現するためには、いくつかの課題が存在します。

国土交通省は、運輸部門において2030年度にCO2排出量を「2013年度の35%削減」とする目標を立てています。目標実現に向けて、モーダルシフトの活用や交通網の円滑化、次世代自動車の普及などの取り組みが進められています。(※)

物流業界がカーボンニュートラルを実現するためには、次の3つの課題の解決が欠かせません。これらを解決することで、物流業務を停滞させることなく、CO2排出量の削減が可能となるでしょう。

- トラックを利用した輸配送に伴うCO2の排出が多い

- 環境に配慮したEV車などの電動車は、長距離輸送のトラックには向かない

- 強大な物流施設ではエネルギー消費が大きく温室効果ガスの排出が多い

※出典:国土交通省,国土交通白書2022 第2章 第1節 2 交通・物流の脱炭素化に向けた取組みの課題と方向性

3. カーボンニュートラルの実現に向けた物流業界の取り組み

.jpg)

物流業界では、カーボンニュートラル実現に向けたさまざまな取り組みが行われています。

2030年度のCO2排出量の目標達成を実現するためには、持続的なエネルギーの抑制が重要です。物流業界では、車両に関するCO2排出量の削減に向けて、燃料規制の遵守、次世代車両の導入、インフラの整備などを進めていく必要があるでしょう。

また、交通効率を高めるためのICTの活用、低排出車両の利用、トラック輸送の効率化、鉄道や船舶などへのモーダルシフトも重要な要素と言えます。

※出典:国土交通省,国土交通白書2022 第2章 第1節 2 交通・物流の脱炭素化に向けた取組みの課題と方向性

輸送の効率化

輸送の効率化は、環境と経済の両面で重要となります。具体的には、トラック輸送をより環境に優しい鉄道や船舶へと切り替える「モーダルシフト」、複数の業者が協力して集荷・配送を行う「共同輸送」などです。

さらに物流拠点の集約によって輸送ルートを簡略化し、移動距離を減らすことで、輸送の効率化を図ることができます。

関連記事▶2024年問題対策!モーダルシフトの概要やメリット、取り組み事例を解説

車両の電動化

貨物自動車の電動化は、CO2排出量の削減に向けた大きな取り組みです。ガソリンや軽油を燃料とするトラックやバンは、燃焼により多量のCO2を排出します。電動車を普及させることで、走行時の排出量をゼロに近づけることが可能です。

しかし長距離輸送を担う貨物車両では、電動化の実現が難しいという課題があります。長距離移動には大容量のバッテリーが必要となり燃費の効率が悪いためです。

このようなハードルがある中においても、電動化の取り組みは重要です。

公益社団法人全日本トラック協会は「トラック運送業界の環境ビジョン2030」の中で、「車両総重量8トン以下の車両においては、2030年までに電動車保有台数を10%に引き上げる」目標を掲げました。(※)

このように物流業界は、具体的な目標設定により、持続可能な輸送社会を築くための一歩を踏み出そうとしています。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,トラック運送業界の環境対策,p3

物流施設の脱炭素化

物流業界では、温室効果ガスの削減に向けて物流施設の省エネ化が急務とされています。

物流施設は多くの場合、広大な面積を持ち、消費するエネルギーも膨大です。持続可能な運営を実現するためには、効果的なエネルギーの消費が求められます。

具体的な施策としては、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入です。施設の電力を自給自足できる仕組みを構築することで、エネルギーの外部依存を減らすことが可能となります。

またLED照明や高効率な空調システム、断熱材の導入といった省エネ設備を導入することで、電力消費の効率化が実現可能です。

関連記事▶グリーン物流とは?グリーン物流の推進方法を具体的に解説

デジタル技術の活用

物流業界がカーボンニュートラルの実現を目指す上で、デジタル技術の活用は重要な要素です。最新のデジタル技術を導入することで、効率的に業務を遂行でき、CO2排出量の削減につなげることができます。

例えばAIを駆使した配送ルートの最適化により、トラックが走行する距離や燃料消費を大幅に削減することが可能です。またIoTセンサーやGPS、デジタコなどを用いて車両の運行状態をリアルタイムに監視し、無駄なアイドリングや急発進を抑制することで、エネルギーの効率化を促進できるでしょう。

物流センター内においては、自動化技術やロボットを活用することで作業効率を高めたり、省エネルギーを実現したりすることも可能となります。

関連記事▶物流ロボットの役割とは?ロボットの種類と導入のメリットを徹底解説!

関連記事▶物流に革命をもたらすデジタルツインとは?メリットや活用方法を解説

4. 物流業界における具体的な取り組み事例

物流業界では、各企業がさまざまな取り組みを実施しています。

ここでは、具体的な取り組み事例について紹介します。

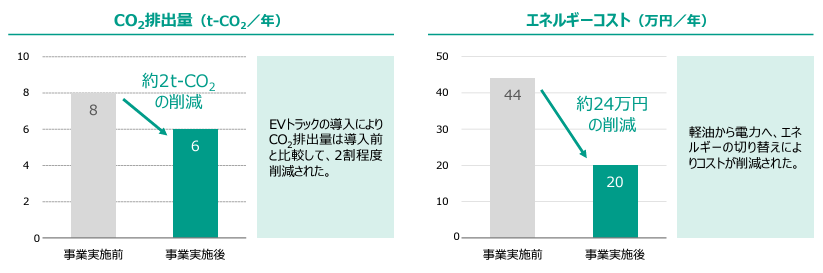

事例1:EVトラック導入によるサプライチェーン全体のCO2削減の取り組み

株式会社トーウンでは、EVトラックを導入し、CO2削減に取り組んでいます。結果として、年間で約2トンのCO2削減、約24万円のエネルギーコスト削減に成功しました。

項目 | 説明 |

概要 | EVトラックを新規導入し、燃料を軽油から環境に優しいエネルギーへと切り替えできた。 使用エネルギーを転換したことで、コストの削減が実現している。 またバラ積みからパレット積みに変更したことで、荷役の作業時間の削減にもつながっている。 |

エネルギーコスト削減額 | 約24万円/年 |

CO2削減量 | 約2トン/年 |

※出典:環境省,運輸分野の 脱炭素化推進事業,p4

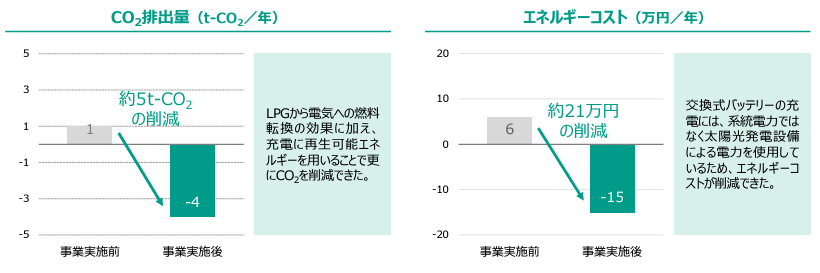

事例2:バッテリー交換式EV自動二輪及び再生可能エネルギーによる取り組み

日本瓦斯株式会社では、自然由来のエネルギーを活用することでCO2排出量削減に向けて取り組んでいます。結果として、年間で約5トンのCO2削減、約21万円のエネルギーコスト削減に成功しました。

項目 | 説明 |

概要 | バッテリー交換式EV及び再生可能エネルギーの導入により、自然由来のエネルギーの活用に取り組んだ。 環境に配慮したCO2排出ゼロで走行する車両の利用に加え、自給自足で非常時の電源を賄える体制を構築できている。 |

エネルギーコスト削減額 | 約21万円/年 |

CO2削減量 | 約5トン/年 |

※出典:環境省,運輸分野の 脱炭素化推進事業,p36

5. まとめ

本記事では、カーボンニュートラルに関しての政府目標、物流業界の課題、実現に向けた取り組み事例などを解説しました。

物流業界では、貨物輸送用トラックから排出される温室効果ガスの削減がカーボンニュートラルの実現に大きく影響しています。そのため各企業でさまざまな取り組みが行われ、実際に成果をあげてきました。

今後も物流業界では、カーボンニュートラルへの取り組みが活発になると考えられます。カーボンニュートラルへの取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。