荷主勧告制度の対応は万全?類似制度との違いや事例、具体的な対策を解説!

.jpg?fit=crop&w=3072&fm=jpeg)

「物流2024年問題」に関連したトピックが日々報じられるように、昨今では物流規制が盛んに議論されています。特に荷主の行動に対する政府の関心は一段と高まっており、荷主としては規制内容をしっかり理解しておく必要があります。

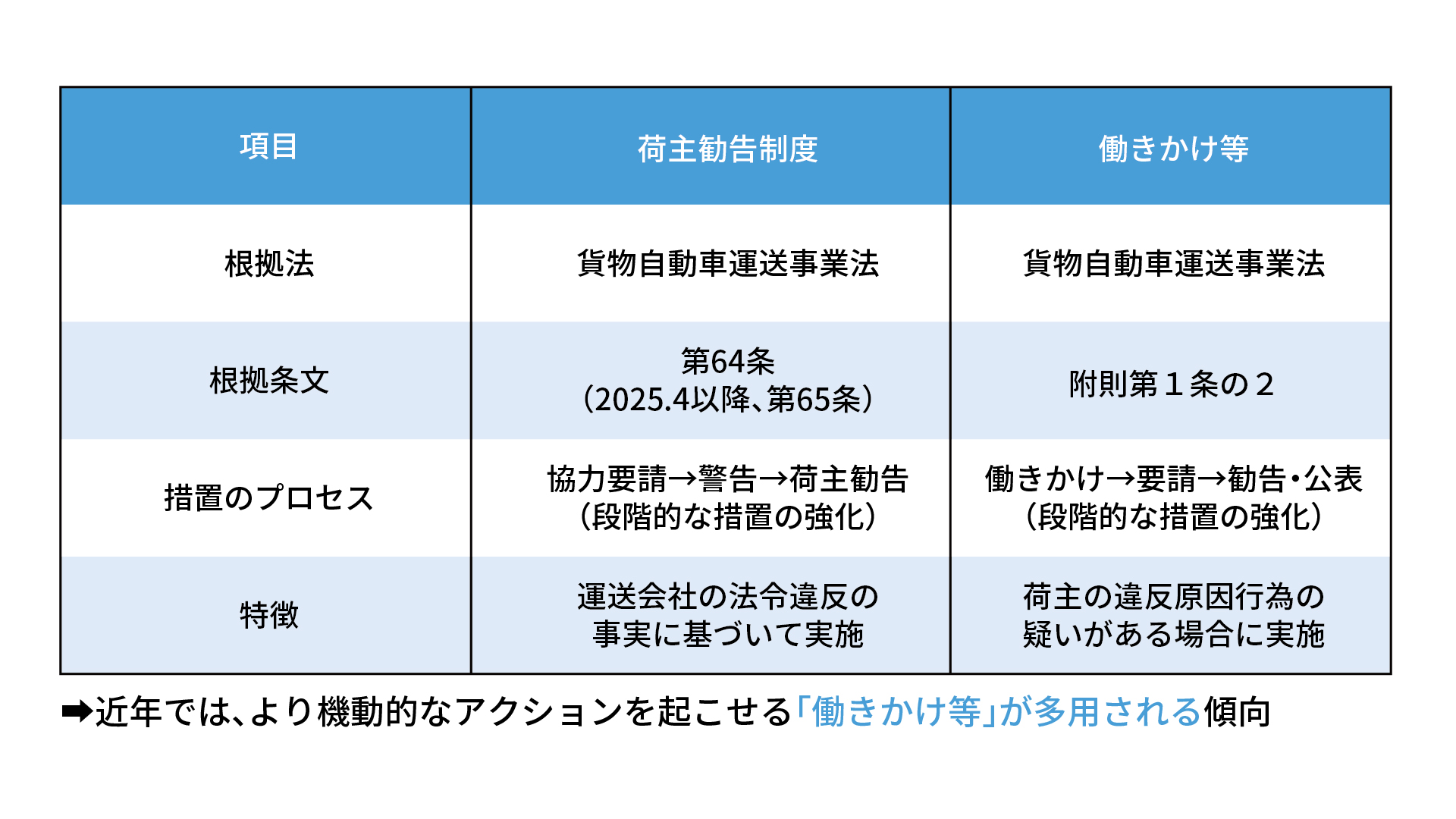

荷主に対する規制としては「荷主勧告制度」と「働きかけ等」が代表的です。2つの制度は共通点が多いものの、国土交通省は別個の制度として取り扱っており、政府の運用方針や取り上げられる事例も異なっています。

本記事では、荷主勧告をはじめ、行政による措置の概要や実際の事例などを紹介します。また、行政措置を受けないために荷主として実施できる対策についても解説します。

この記事でわかること

- 荷主勧告制度の事例

目次

1. 「荷主勧告制度」などの荷主に向けた規制の概要

荷主に対する規制として「荷主勧告制度」や「働きかけ等」が挙げられます。この2つの制度は共通点が多いものの、別の制度として捉えるべきものです。

本章では「荷主勧告制度」と「働きかけ等」の相違点に触れつつ、対荷主規制の概要について説明します。

「荷主勧告制度」の概要

「荷主勧告制度」は貨物自動車運送事業法第64条(2025年4月以降は第65条に変更)に規定される制度であり、運送会社の法令違反に荷主の関与が認められる場合に国土交通省が荷主に対して取る一連の措置を指します。

具体的には、運送会社の法令違反の事実があった際に荷主の関与の調査が行われ、主体的な関与が認められた場合は、再発防止に向けて荷主勧告(荷主名及び事案の概要の公表も含む)がなされるというものです。他にも「協力要請」や「警告」といった措置が設けられています。

なお、「荷主勧告制度」の詳細に関する説明は以下の関連記事を参照してください。

関連記事▶荷主勧告制度とは?制度による影響や荷主企業が取るべき対策を紹介

「働きかけ等」の概要

「働きかけ等」は貨物自動車運送事業法附則第1条の2に規定される制度であり、荷主が違反原因行為(運送会社が法令に違反する原因となるおそれのある行為)をしている疑いがある場合、トラックGメンによる是正指導が行われます。具体的には、国土交通省が荷主に対して「働きかけ」「要請」「勧告・公表」という措置を実施します。

荷主の違反原因行為の疑いが強くなるにつれて強力な措置が取られ、要請しても改善されない場合、当該荷主に対して勧告・公表(荷主名及び事案の概要の公表)がなされます。

併せて、独占禁止法の規定に抵触する可能性がある場合は公正取引委員会にも通知されます。

「荷主勧告制度」と「働きかけ等」の共通点と相違点

これらの2つの制度は貨物自動車運送事業法を根拠法としており、段階的に荷主に対する措置が強化される点、及び最も厳しい措置が「勧告・公表」という点でも共通性があります。

項目 | 荷主勧告制度 | 働きかけ等 |

根拠法 | 貨物自動車運送事業法第64条 | 貨物自動車運送事業法附則第1条の2 |

主な対象 | 法令違反の主体的な関与が認められた荷主 | 違反原因行為の疑いがある荷主 |

措置の最終段階 | 勧告・公表 | 勧告・公表 |

特徴 | 証明が必要で適用に時間がかかる | 疑い段階で対応可能 |

一方で、同法の中で根拠としている条文は異なり、国土交通省は別の制度と認識しています。最も大きな違いは法令違反の事実を前提とするか否かと言えるでしょう。「荷主勧告制度」は法令違反の事実の把握が必要であるのに対し、「働きかけ等」は疑いのみで荷主に影響を与えることができます。

国土交通省は2つの制度を併用していますが、近年では法令違反の事実認定に時間がかかる「荷主勧告制度」よりも、機動的にアクションを起こせる「働きかけ等」を多用する傾向にあります。

2. 「荷主勧告制度」及び「働きかけ等」の事例

では、実際に発動された「勧告・公表」の事例はあるのでしょうか?本章ではこれまでに実施された「勧告・公表」の事例について紹介します。

「荷主勧告制度」の事例

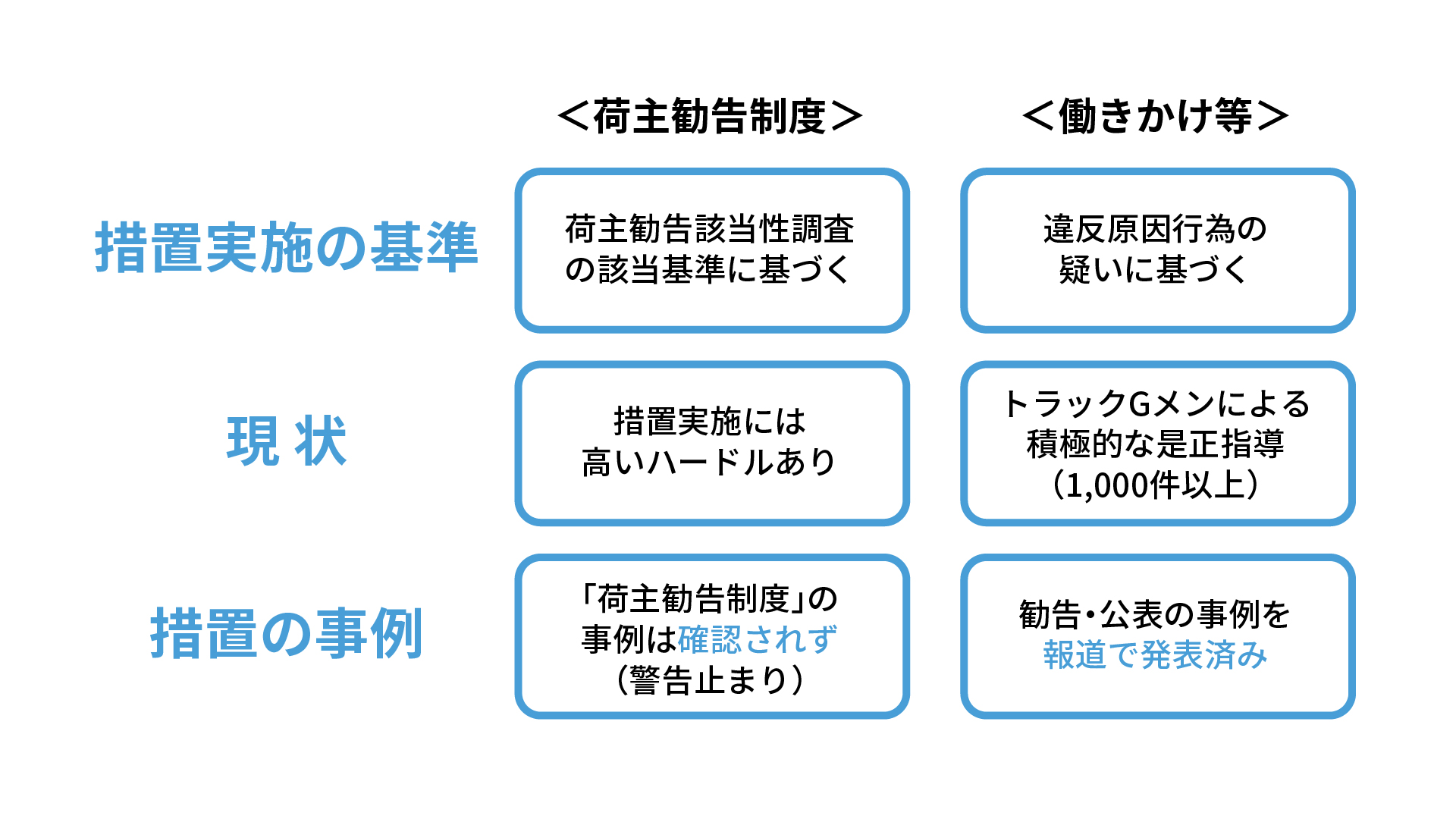

荷主勧告にあたっては「荷主勧告該当性調査」と言われる調査が実施されますが、その際に「荷待ち時間の恒常的な発生」など、複数の該当基準に沿って判断されます。

ただし、最も厳しい措置である荷主勧告(及び公表)に関する事例は確認されていません(荷主への警告及び協力要請は実施済み)。運送会社の法令違反の事実、及び荷主の主体的な関与の証明を要するという点でハードルが高いことが影響していると思われます。

※参考:

国土交通省,荷主勧告制度の運用の改善,p2

カーゴニュース,【トラック輸送】国交省が荷主勧告制度を積極的に運用

「働きかけ等」の事例

一方で2018年12月の貨物自動車運送事業法改正の際に新設された「働きかけ等」は、違反原因行為の疑いの段階でアクションが起こせるため、行政の立場からすると迅速に活用できる手段と考えられます。

物流規制強化の政府方針を受けて、2023年7月にはトラックGメンが創設され、「働きかけ等」の制度を利用した積極的な是正指導が行われてきました。2024年9月末時点では「働きかけ」「要請」「勧告・公表」合わせて1,000件以上の活動実績が国土交通省のHPで公開されています。

「働きかけ等」における措置の中で最も厳しい「勧告・公表」では、全国の複数拠点で生じていた長時間の荷待ちの改善を行わなかった荷主の事例が発表されました。社名及び勧告内容が公開された当該荷主は改善計画の提出を指示され、トラックGメンのフォローアップも予定されています。

※参考:

国土交通省,「トラックGメン」について

3. 「荷主勧告制度」の該当基準から考える具体的な対策

物流戦略やリスク管理を考える場合、規制的措置を回避するために事前に対処法を検討しておくことが重要です。本章では「荷主勧告該当性調査」における該当基準をヒントに、荷主として行うべき対策を解説します。

先述の通り、荷主勧告の事例は確認されていませんが、荷主勧告における「荷主勧告該当性調査」は以下に示す該当基準に基づいて判断されます。この該当基準を検証することが対策立案の糸口になります。

※出典:国土交通省,荷主の皆様へ…トラック運送事業者の法令違反行為に荷主の関与が判明すると荷主名が公表されます!

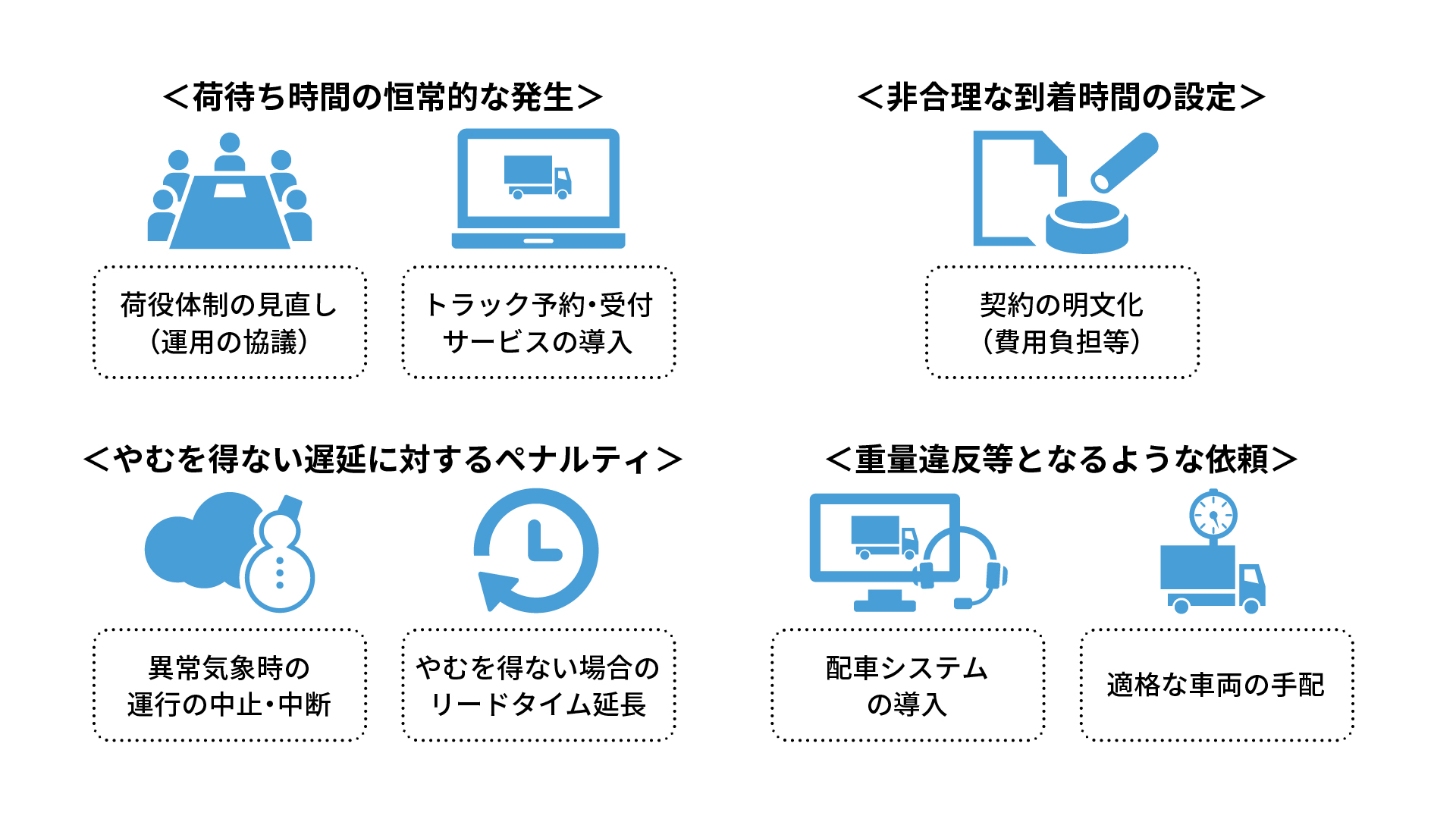

荷待ち時間の恒常的な発生

荷待ちは、先着順の受付により車両が集中することなどを理由に生じます。その対策としては①荷役体制の見直し(運送会社との協議を通じたスケジュールの見直し)②トラック予約・受付サービスの導入などが挙げられます。

非合理な到着時間の設定

高速料金を支払っていないにもかかわらず、高速道路を利用しないと指定時刻に到着できない運行を指示することは、荷主勧告の対象となります。短いリードタイム内で到着時刻を指定する場合、荷主が高速料金などを負担する旨、契約内で明文化することが必要です。

やむを得ない遅延に対するペナルティ

悪天候や事故渋滞などで遅延した際、積荷の買い取りなどを要求することを指します。運送会社はペナルティを回避するために、法令違反となる運行を強行するリスクがあるため①異常気象時の運行の中止・中断②やむを得ない事情がある場合のリードタイム延長の受け入れが求められます。

重量違反等となるような依頼

法令違反に至る事態を事前に阻止する配車計画がポイントです。その際①積荷の重量を把握できる配車システムの導入②積載重量に見合った車格のトラックの手配を実施することが前提となります。

なお、以上の対策の要点は「働きかけ等」を受けた荷主が実施した対策とも共通しています。必要に応じて参考にしてください。

※参考:

国土交通省,働きかけの実施事例①~⑦

国土交通省,要請の実施事例①~③

4. まとめ

本記事では「荷主勧告制度」の概要及び事例、対策などについて解説しました。最近では「荷主勧告制度」に類似した「働きかけ等」が多用される傾向にありますが、「荷主勧告制度」の重要性が低下したわけではありません。

規制的措置を受けることを避けるためにも、「荷主勧告制度」の運用において基準となる「荷主勧告該当性調査」を参考に、法令違反を引き起こさない環境を積極的に整備する必要があると言えるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)