物流統括管理者とは?選任義務化への対応ガイド

物流業界では「2024年問題」に加え、法規制の変化や輸送効率化への対応が求められるなど、多くの企業にとって大きな課題が山積している状況です。中でも一定規模以上の荷主企業は、改正物流法によって物流統括管理者の選任が義務付けられたため、その役割と責務が注目を集めています。

本記事では、改正物流法の影響を踏まえながら物流統括管理者の役割や責務を明確化し、社内での体制作りについて解説します。

また、2030年を見据えた政府の中長期計画に沿って持続可能な物流戦略を構築する方法や、具体的な指針についても紹介しますのでぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

- 物流統括管理者の概要

目次

1. 物流統括管理者の役割や背景

物流統括管理者の役割や政府の方針について解説します。

物流統括管理者とは

物流統括管理者とは、企業の物流施策を統括し、法令遵守やコスト削減、持続可能なサプライチェーンの実現に寄与する責任者です。2024年5月に公布された改正物流法により、一定規模以上の荷主に選任が義務付けられました。

物流統括管理者は、輸送効率の向上や在庫管理の最適化など多面的な管理業務を担い、組織内外の連携を推進することが求められます。

※参考:経済産業省・農林水産省・国土交通省,物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

物流業界における社会的背景

政府はトラックドライバーの過労防止や環境負荷の低減を目指し「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流総合効率化法)」を改正しました。

この背景には、2024年4月に適用された働き方改革関連法によるトラックドライバーの労働時間規制があります。国土交通省の試算では、適切な対策を講じなければ輸送能力が2024年度に14%、2030年度には34%不足するとされています。

これを受け、2024年5月に「改正物流法」が公布され、一定規模以上の荷主(特定事業者)に「物流統括管理者」の選任が義務化されました。特定荷主には、労働力不足や効率化に迅速に対応することが求められています。

※参考:国土交通省,改正物流法

2. 改正物流法による企業への影響

2024年5月公布の改正物流法の具体的な内容、物流統括管理者が取り組むべき課題について解説します。

法改正の概要とポイント

改正物流法には、主に3つの規制が存在します。

- 荷主・物流事業者に対する規制

- トラック事業者の取引に対する規制

- 軽トラック事業者に対する規制

物流統括管理者に関連する規制は、以下に挙げる「荷主・物流事業者に対する規制」の一部です。

規制内容 | 詳細 | 対象 |

特定事業者の義務 | 中長期計画の作成、進捗報告の実施 | 取扱貨物重量年間9万トン以上の荷主 |

物流統括管理者の選任 | 責任者の選任と国への報告 | 取扱貨物重量年間9万トン以上の荷主 |

契約の透明化 | 運賃明記の契約書作成、適正な取引関係の確立 | 荷主および物流事業者 |

この表で示される通り、改正物流法では荷主が担うべき役割や特定事業者に課される義務が明確化されています。

上記のうち、物流統括管理者に関わる規制は「荷主・物流事業者に対する規制」に該当し、特定事業者には対応すべき事項があるため、以下で詳しく解説します。

※参考:国土交通省,改正物流法

法改正に伴い企業が対応すべきこと

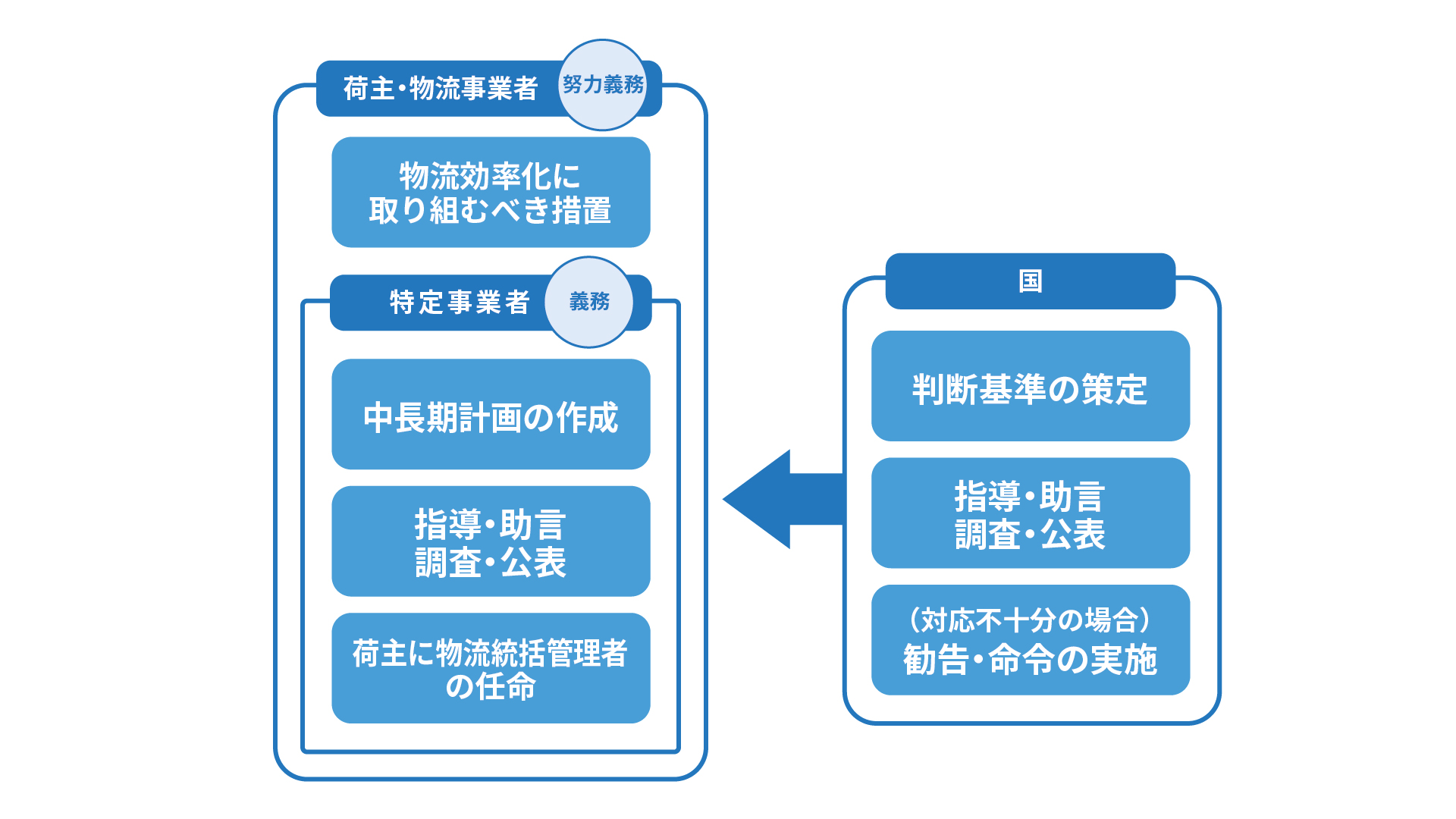

改正物流法に基づき、荷主や物流事業者は、物流の合理化や効率化に取り組む努力義務を負います。また、国は企業の取り組み状況を指導や助言、調査、公表などを通じて改善を促すことで、物流全体の生産性向上を目指しています。

中でも一定規模以上の「特定事業者」のうち荷主には、より具体的な義務が課されています。

特定荷主には、中長期的な計画を作成し、物流統括管理者を選任して物流全般を適切に管理する必要があります。計画の実施状況が不十分な場合、国から勧告や命令が出されることもあり、迅速な改善が求められます。

※参考:国土交通省,トラック物流2024年問題に関するオンライン説明会資料

法令遵守と同時に取り組むべき課題

荷主と物流事業者は、上記のような改正法に対応するだけでなく、環境負荷を低減するサステナブルな物流体制の確立や、デジタル技術を活用したコスト削減への取り組みも求められています。それらを統合的に推進する役割を担うのが物流統括管理者です。

政府が策定したガイドラインには、物流の適正化や生産性向上に向け、荷主が対応すべき事項と推奨事項が記載されています。具体的には、物流業務の効率化(合理化)、運用契約の適正化、輸送・荷役作業の安全の確保などです。

一方、物流事業者は、物流業務の効率化(合理化)、労働環境改善に資する措置、運賃の適正収受に資する措置等への対応が求められています。

詳細は以下のガイドラインをご参照ください。

※参考:経済産業省・農林水産省・国土交通省,物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン

3. 物流統括管理者が担う役割

ここでは物流統括管理者の具体的な役割を説明し、同時に検討すべき事項に関して解説します。

物流統括管理者の役割

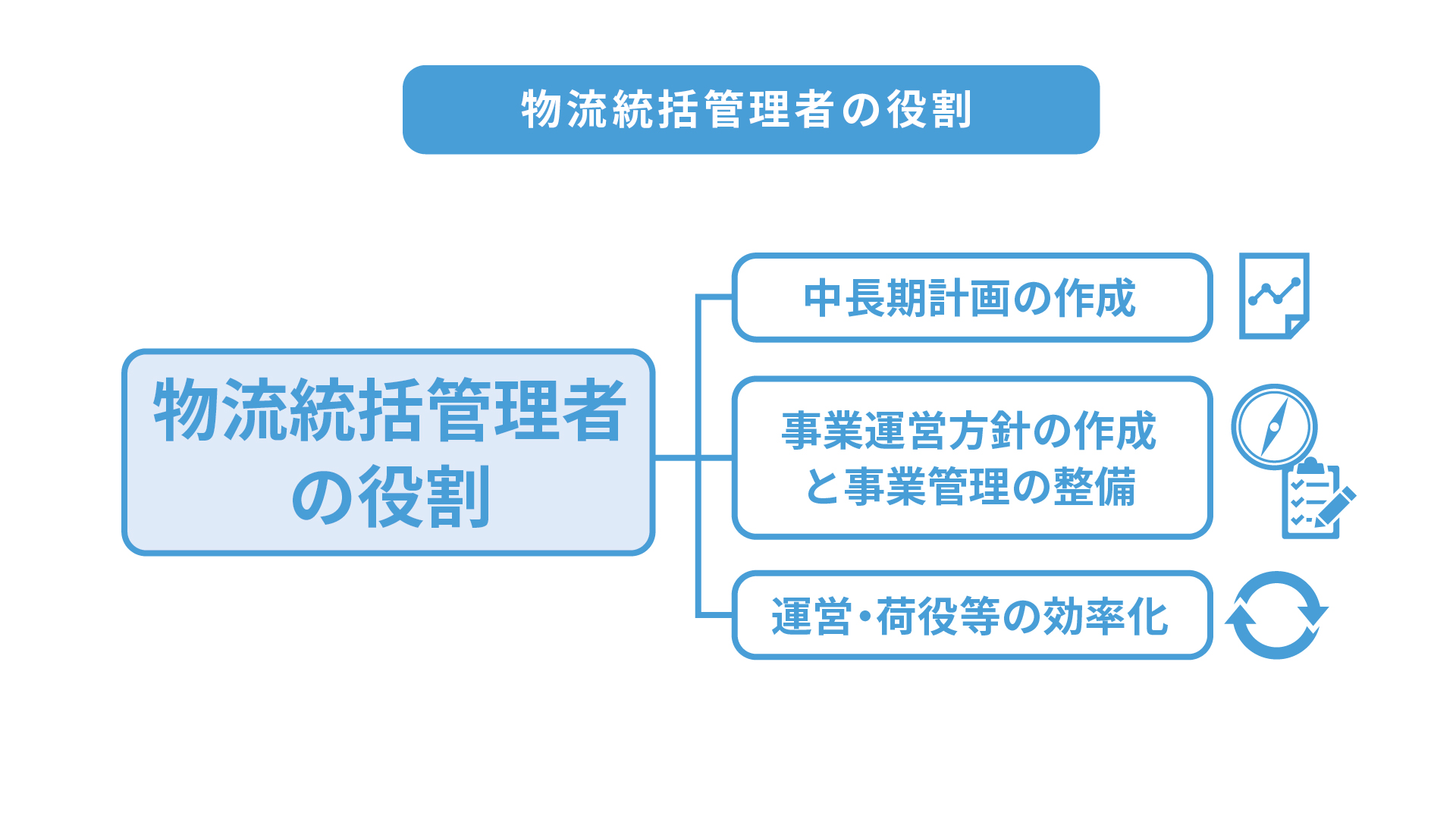

物流統括管理者は、事業運営の重要な決定に参画する管理的立場にあります。改正物流法に基づく義務を全社的に実行する責任を負い、主に以下の3点について検討する必要があります。

- 中長期計画の作成

- ドライバーの負荷低減や輸送物資のトラックへの過集中を改善するための事業運営方針の作成、事業管理体制の整備

- ドライバーの運送や荷役の効率化のための国の法令に沿った対応

物流統括管理者が検討すべき内容

物流効率化の実現には、国への報告書作成をはじめ、社内の物流・調達・販売などの関係部門との連携が欠かせません。また、設備投資やデジタル化、物流標準化を見据えた事業計画の策定も重要です。

さらに、フィジカルインターネットを目指し、水平・垂直連携を進めることが業界全体の効率化の向上に寄与します。そのためには、既存の商慣行やオペレーションの見直し、関係事業者との調整による協力体制の構築を確実に進めましょう。

参考:国土交通省,改正物流効率化法に基づく 基本方針、判断基準、指定基準等について

4. 物流統括管理者導入後の要点と今後の展望

最後に、物流統括管理者導入後の仕組み作りや政府の中長期計画への対応について説明します。

物流統括管理を“改正対応”だけで終わらせないための仕組み作り

物流統括管理者に求められるのは、単に法令を守るだけでなく、経営戦略の視点で長期的に機能する施策を先導することです。

その一例として、荷主企業や物流事業者の改善努力をランク評価などで「見える化」する試みが挙げられます。消費者や市場の評価へ直接つなげる仕組み作りができれば、持続可能な物流効率化を展開できるでしょう。

また、省エネ法の工場規制で導入された「事業者クラス分け評価制度」の方法を物流に取り入れることも検討されています。企業の取り組みを客観的に評価し、優良な事例を広めることにより、効率化と環境負荷低減を両立させ、企業の価値向上に寄与することが期待されます。

今後を見据えた政府の中長期計画と自社戦略の方向性

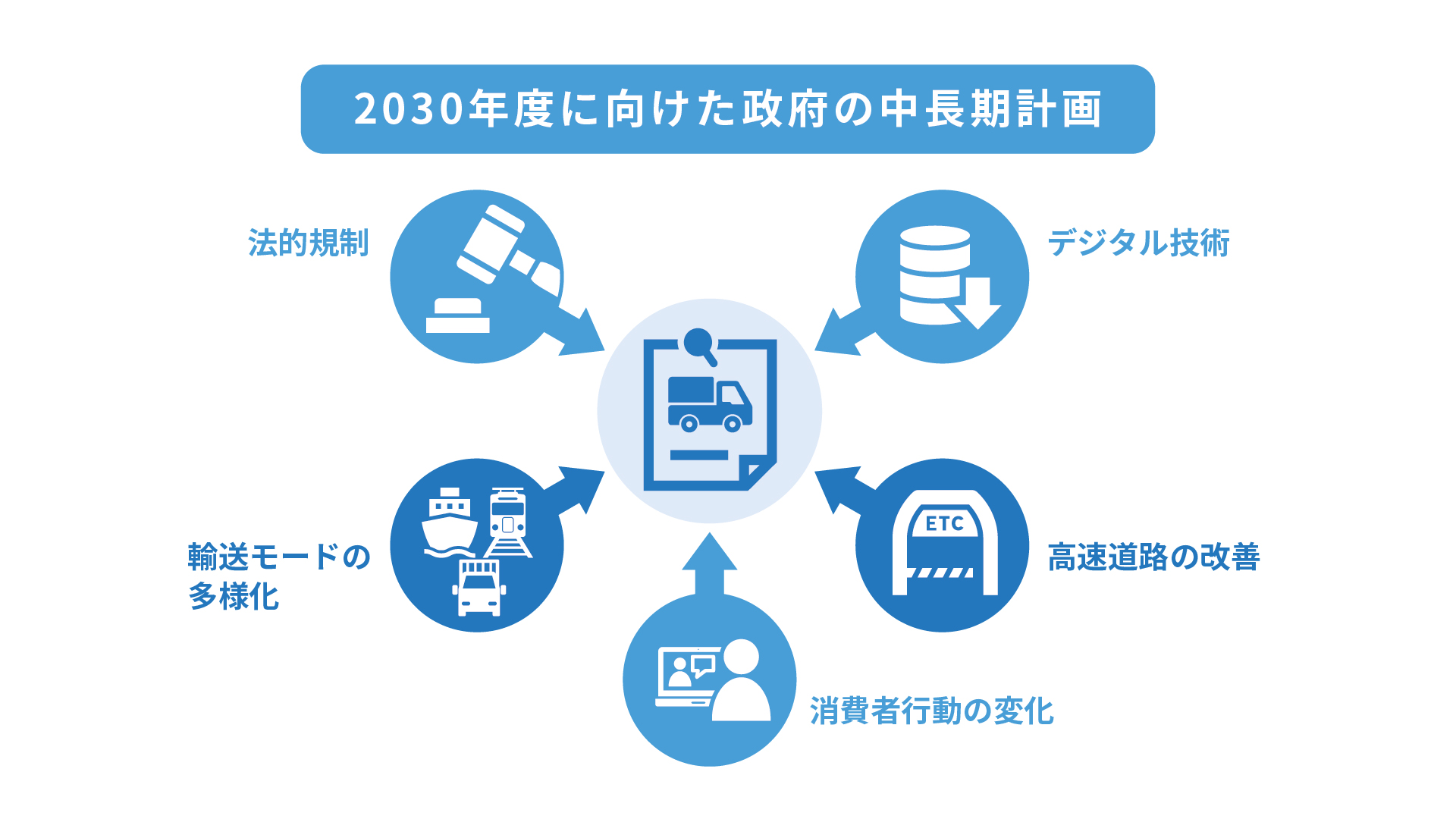

政府は2030年度を目標に物流施策を推進しています。企業はこれに対応し、耐久性の高いサプライチェーンを構築するための戦略が求められます。主な施策の内容は以下の通りです。

- 適正運賃収受や物流生産性向上のための法改正等

- デジタル技術を活用した物流効率化

- 自動物流道路、モーダルシフトなど、多様な輸送モードの活用推進

- 大型トラックの法定速度引き上げなどを含む高速道路の利便性向上

- 標準的運賃、再配達削減などを通した荷主・消費者の行動変容の促進

自社の戦略に合った施策を組み合わせることで、競争力を維持しつつ持続可能な物流体制を構築し、安定した事業運営を実現できるでしょう。

※参考:内閣官房,2030年度に向けた政府の中長期計画(ポイント)

5.まとめ

法改正に伴い、特定荷主には物流統括管理者を設置することが義務付けられました。物流統括管理者が、国への報告を行ったり、業務効率化のための仕組み作りを進めたりすることは、サプライチェーン全体の最適化につながるでしょう。こうした課題に対する改善を継続的に行うことで「2024年問題」への解決策となるとともに、政府の中長期計画の要件も満たすことが期待されます。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)