フルフィルメントサービスとは?導入メリットと最適な選び方を解説

EC事業の成長に伴い、物流業務の負担が増えている企業も少なくありません。物流業務では、商品の管理、受注処理、梱包、配送、返品対応など、さまざまな作業が必要となるためです。

物流業務の負担を軽減する方法の一つとして、フルフィルメントサービスの活用があります。フルフィルメントサービスを自社に導入することで、物流業務の効率化が実現し、事業の拡大に集中できる環境が整うでしょう。

本記事では、フルフィルメントサービスの仕組み、導入のメリット・デメリット、自社に最適な委託先を選ぶためのポイントについて詳しく解説します。

この記事でわかること

- フルフィルメントサービスの概要

目次

1. フルフィルメントサービスとは

フルフィルメントサービスは、ECサイトや通販事業において重要な役割を果たします。商品管理から発送までの業務を効率化し、顧客満足度の向上にも貢献可能です。ここでは、フルフィルメントサービスの基本概念と業務範囲などを解説します。

フルフィルメントサービスの定義

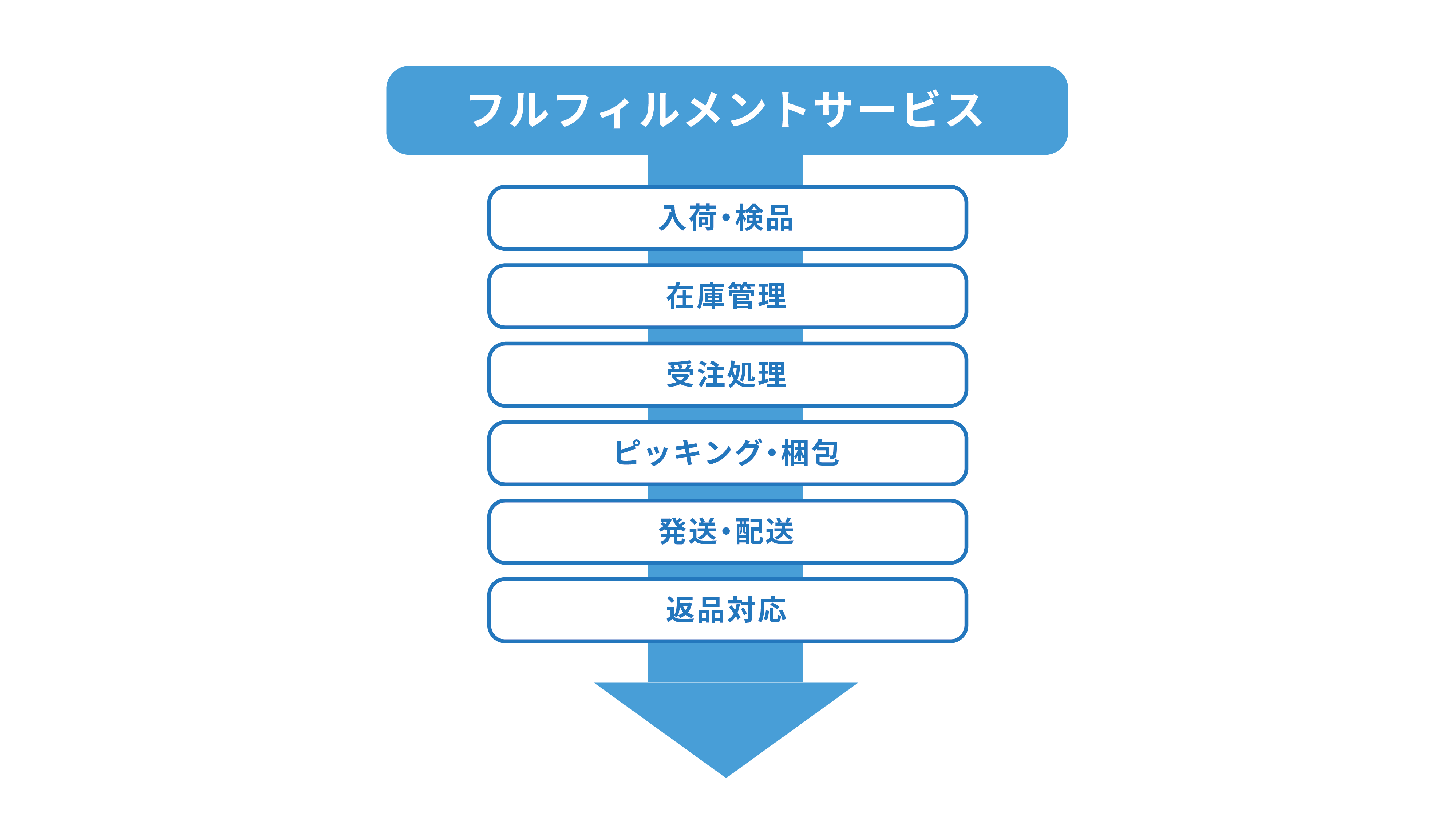

フルフィルメントサービスとは、商品の入荷・検品から在庫管理、受注管理、ピッキング・梱包、発送・配送、返品対応までを一括して代行するサービスです。EC市場の拡大に伴う物流業務の負担を軽減するため、導入されるケースが増えています。

フルフィルメントサービスを活用すれば、スムーズな業務遂行が可能となり、社員はコア業務に集中できます。

関連記事▶EC物流とは?概要や特徴をはじめ8つの業務課題と解決策を解説

主な業務範囲

フルフィルメントサービスがカバーする主な業務範囲は以下のとおりです。

業務 | 業務内容 |

入荷・検品 | 仕入れた商品の品質チェックを行い、在庫管理システムに登録する。 |

在庫管理 | 商品の保管場所を最適化し、注文時の迅速な対応を可能とする。 |

受注処理 | 顧客からの注文を受け付け、処理システムと連携して適切な商品を準備する。 |

ピッキング・梱包 | 注文内容に応じて商品を選び、梱包基準に沿って丁寧に包装する。 |

発送・配送 | 提携する物流業者を通じて、顧客へ迅速に商品を届ける。 |

返品対応 | 顧客からの返品依頼に対応し、在庫管理と品質チェックを行う。 |

3PLとの違い

フルフィルメントサービスとよく似た意味をもつ言葉に3PL(サードパーティーロジスティクス)があります。3PLは、物流戦略の企画立案、構築、実行といった物流業務のみを、外部の専門企業に委託することです。(※)

一方、フルフィルメントサービスでは、物流業務に加えて、受注処理やカスタマーサポート、決済処理など、ECサイト運営に関わる業務全般を委託します。

※出典:国土交通省,3PL事業の総合支援

関連記事▶3PLとは?3PLの意味や導入によるメリットから注意点まで詳しく解説

2. フルフィルメントサービスを利用するメリット

フルフィルメントサービスによって、EC事業者は物流業務の負担を軽減し、より戦略的な経営に集中することが可能です。業務の効率化やコスト削減など多くのメリットがあるため、導入を検討する企業が増えています。ここでは、フルフィルメントサービスを利用する主なメリットを解説します。

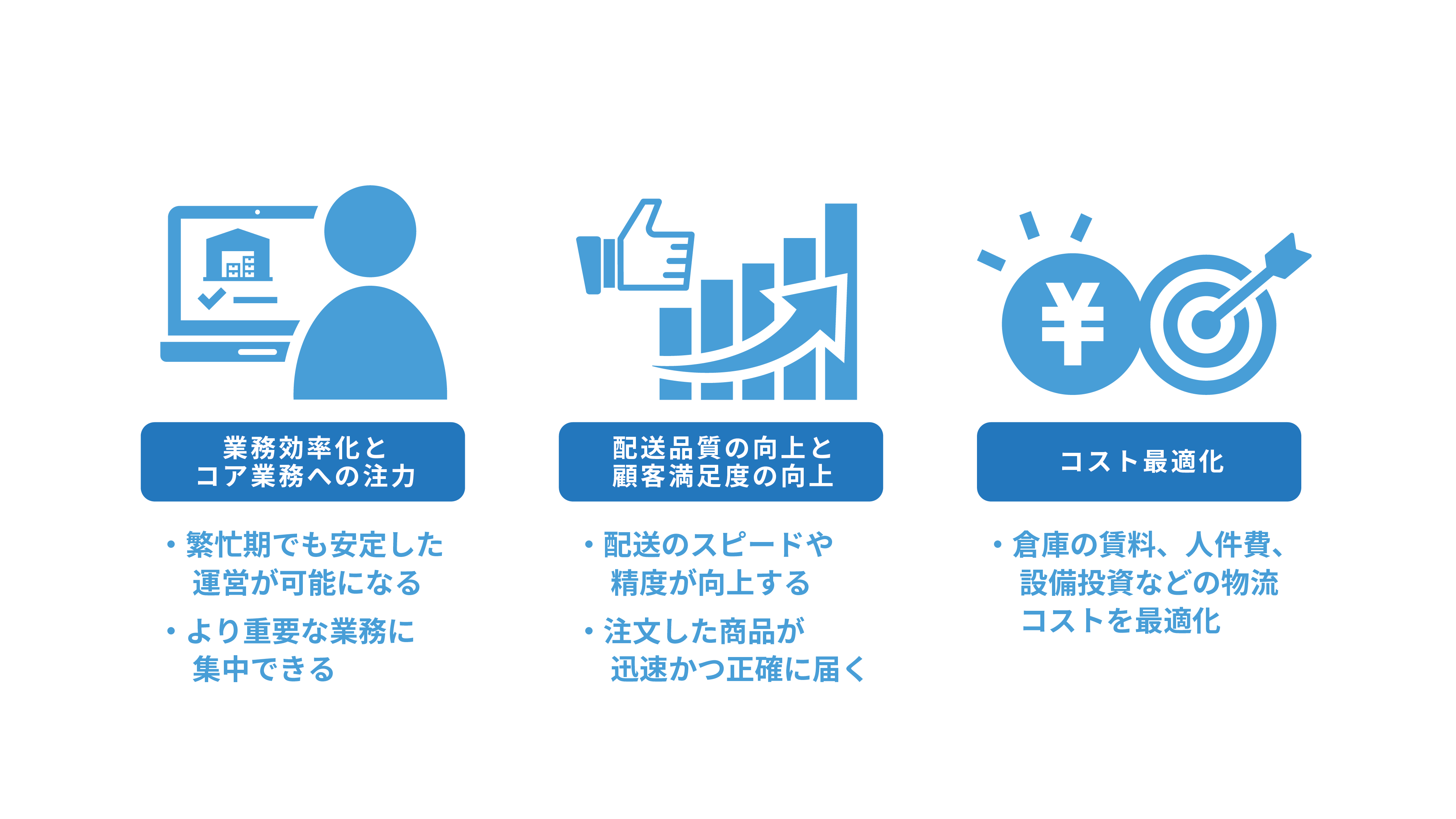

業務効率化とコア業務への注力

フルフィルメントサービスを利用すれば、物流関連の業務を外部に委託できるため、社内のリソースをより重要な業務に集中させることが可能です。

商品の受注処理、在庫管理、ピッキング、梱包、発送などの作業は人的負担が大きく、業務量が増えるとスムーズな対応ができません。フルフィルメントサービスの導入によって、繁忙期でも安定した運営が可能となり、社員は事業計画や戦略立案などのコア業務に集中できるでしょう。

配送品質の向上と顧客満足度の向上

配送のスピードや精度の向上につながることも、フルフィルメントサービスを利用するメリットです。特にEC事業では、注文した商品が迅速かつ正確に届くことが、顧客満足度の向上に直結しています。

専門のフルフィルメント業者を利用することで、最新の物流システムを活用し、受注から配送までのプロセスを最適化できます。

コスト最適化

フルフィルメントサービスの活用により、物流コストの最適化が可能です。自社で倉庫を運営し、物流業務を管理するには、倉庫の賃料、人件費、設備投資など多くの固定費が発生します。

フルフィルメントサービスを利用すれば固定費を変動費にできるため、事業の成長フェーズに応じた柔軟なコスト管理が可能です。

3. フルフィルメントサービスのデメリット

フルフィルメントサービスにはデメリットもいくつかあります。自社の物流業務を外部委託することで発生するリスクや制約を理解したうえで、適切な運用を行うことが重要です。ここでは、フルフィルメントサービスの主なデメリットについて解説します。

自社にノウハウが蓄積されにくい

フルフィルメントサービスを利用し、物流業務をすべて外部委託すると、自社にノウハウが蓄積されません。将来的に自社で物流業務を内製化することになった場合、スムーズに移行できないおそれがあるでしょう。

内製化を視野に入れているのであれば、一部の業務を社内で担当したり、現場視察や研修でノウハウを蓄積したりする取り組みが必要です。

顧客との直接的な接点が減少する

フルフィルメントサービスを導入すると、商品の発送やカスタマーサポートの一部を外部業者に任せるため、顧客との直接的な接点が減ります。

例えば、顧客から商品に関する問い合わせがあった際、フルフィルメント業者が対応すると、事業者自身が顧客のニーズや不満をリアルタイムに把握できません。顧客の声を反映した商品やサービスを展開するためには、フルフィルメント業者との情報共有が不可欠です。

4. フルフィルメントサービスの選定ポイント

フルフィルメントサービスを導入する際は、サービス内容や料金体系、サポート体制などを比較し、自社のビジネスモデルに最適な業者を選ぶことが重要です。ここでは、フルフィルメントサービスを選定する際の主なポイントについて解説します。

業務範囲と対応力

サービスの料金体系や、固定費と変動費のバランスを比較することも重要です。一般的にフルフィルメントサービスでは、倉庫の保管料、ピッキング・梱包費、配送費などが固定費としてかかります。

また、出荷件数が少ない段階では固定費が低いプランを選び、事業拡大後にスケールアップする方法もあります。

システム連携と運用のしやすさ

フルフィルメントサービスを選ぶ際は、自社のECシステムとスムーズに連携できるかどうかを確認しましょう。

例えば、注文管理システムや在庫管理システムと連携できるサービスを選ぶことで、業務の自動化が進み、人的ミスを減らせます。

倉庫の立地

フルフィルメントサービス提供企業の倉庫の立地は、配送スピードやコストに直結する重要な要素です。

例えば、全国を対象にスピーディーな配送をしたい場合、複数の拠点を持つ事業者を選ぶとよいでしょう。配送エリアごとに最適な倉庫から出荷できるようになり、スピードとコストのバランスを取ることができます。

サポート体制

運営中のトラブルや急な対応が求められる場面に備え、サポート体制を事前に確認しておくことも重要です。

例えば、年末年始やセール時期の急激な注文増加に対応できるか、システム障害時に迅速な対応が可能かなどを確認しておきましょう。

5.まとめ

今回は、フルフィルメントサービスの仕組み、導入のメリット・デメリット、自社に最適な委託先を選ぶためのポイントについて解説しました。

フルフィルメントサービスは、EC事業者が物流業務を効率化し、コア業務に集中するための有効な手段です。商品の入荷から発送、返品対応までを一括で委託できるため、業務負担の軽減や顧客満足度の向上が期待できます。

業務範囲、料金体系、システム連携、倉庫の立地、サポート体制などを総合的に比較検討し、自社に合った最適なサービスを選びましょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)