EC物流とは?概要や特徴をはじめ8つの業務課題と解決策を解説

EC物流とは、EC(電子商取引)に関する物流システムやプロセスのことです。近年では、スマートフォンの普及や通信環境の進化により、インターネット上でさまざまな商取引が行われるようになりました。その結果、配送需要は右肩上がりで増加している状況です。

その一方でEC物流は、物価高による配送コストの増大やドライバー不足など、さまざまな課題を抱えています。本記事では、EC物流における課題や解決策を解説します。

この記事でわかること

- EC物流の概要と特徴

目次

1. EC物流とは

はじめに、EC物流の概要や特徴について解説します。

EC物流の概要

EC物流とは、EC(電子商取引)に関する物流システムやプロセスを指します。ECは「Electronic Commerce」の略で、インターネット上で商品の売買を行うことです。

昨今は、企業規模を問わず、さまざまな企業がECサイトを運営しています。競争力を強化し、競合他社との差別化を進めるためには、EC物流への取り組みが重要です。

EC物流の特徴

EC物流は「BtoB」と「BtoC」の2つに大別されます。BtoCは配送先が多く、1つの配送先に対する物量は少ない点が特徴です。そのため、物流センターにおけるオペレーションが複雑になる傾向があります。

BtoCのEC物流では、Amazonをはじめとした大手企業が当日配送や翌日配送を標準化しており、小規模事業者が競争力を維持するには迅速な配送と顧客サービスが不可欠です。

ECサイトの差別化を図るのに重要なポイントとして「リードタイムの短さ」が挙げられます。ECサイトの利用者は、商品を早く手に入れたいという人が多いため、EC物流では当日や翌日など配送期間を短くすることも重要です。

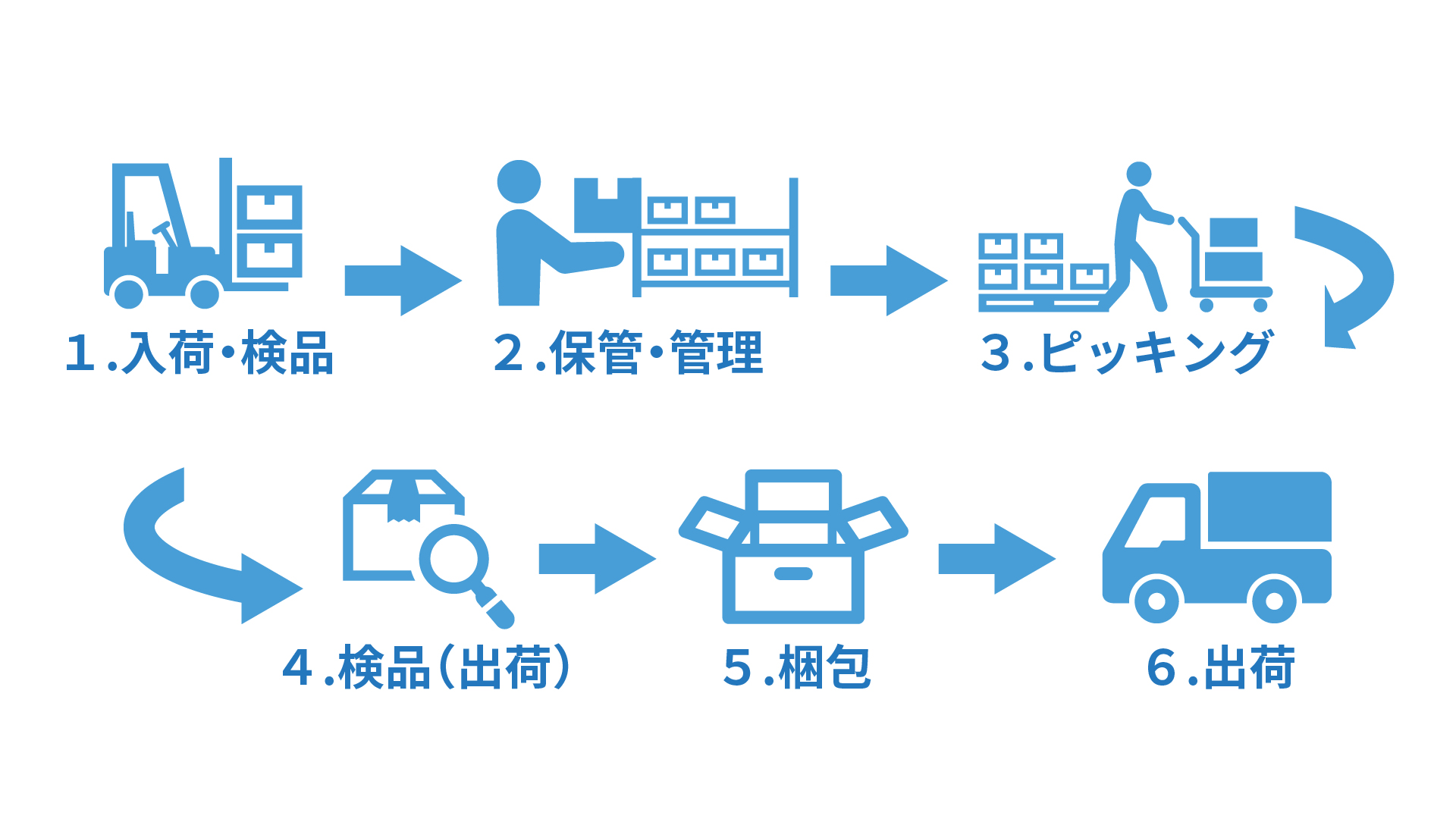

EC物流の流れ

EC物流の主な流れと各工程における課題、解決策は次のとおりです。

No | 工程 | 概要 | 課題 | 解決策 |

1 | 入荷・検品 | ・入荷した商品を荷卸しする。 ・数量や初期不良などを確認する。 | 誤品検出の精度向上、効率化 | 自動検品システムの導入 |

2 | 保管・管理 | 各商品ごとに決められた場所へ保管・管理する。 | 在庫誤差、保管スペースの最適化 | WMS(倉庫管理システム)の導入 |

3 | ピッキング | 注文が発生した場合、出荷指示書に基づき、所定の位置から商品をピッキングする。 | 作業の非効率化、ピッキングミス | 自動化ロボットやピッキングカートの活用 |

4 | 検品 | 配送先、品番、数量などが出荷指示書通りであるかを確認する。 | 人為ミスによる誤出荷 | 検品時の二重確認プロセス、自動化システム導入 |

5 | 梱包 | 配送物などを考慮した梱包材で梱包する。 | 過剰包装、作業の非効率 | 環境に配慮した梱包材の使用、梱包作業の自動化 |

6 | 出荷 | 運送会社に引き渡し、配送を依頼する。 | 引き渡しミスや遅延 | 配送管理システム(TMS)の活用 |

ピッキング作業は全体の効率に大きな影響を与えます。たとえば、倉庫内でのAI活用やロボティクス導入により、ピッキング時間を1/ 3に短縮し、大幅な省人化を実現できるケースもあります。(※)

※出典:国土交通省,物流DX導入事例集,p12

2. EC物流に関する8つの課題

昨今、EC物流に対してさまざまな要求が発生しています。本章では、EC物流に関する主な課題を8つ解説します。

なお、EC物流の課題については以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてお読みください。

課題1.配送需要の急増

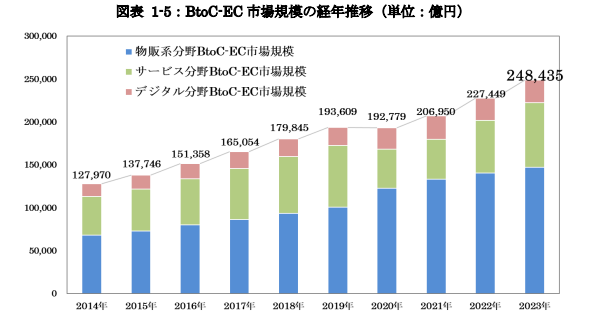

BtoCを対象としたEC市場は年々拡大しています。

経済産業省の「令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」によると、2023年のBtoC EC市場は24兆 8,435億円で、2022年から2兆986億円の伸びを記録しました。2014年は12兆7,970億円であったため、10年弱で約2倍も成長していることがわかります。

※出典:経済産業省,令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書,p7

また、国土交通省の「令和5年度 宅配便等取扱実績関係資料」によると、宅配便の取り扱い個数は急上昇しており、令和4年度には50億個を超えました。

.png)

※出典:国土交通省,令和5年度 宅配便等取扱個数の調査及び集計方法,p3

このように、ECサイトの急成長に伴い配送需要が急増している一方で、その需要に物流体制が追い付いていないことが大きな課題です。

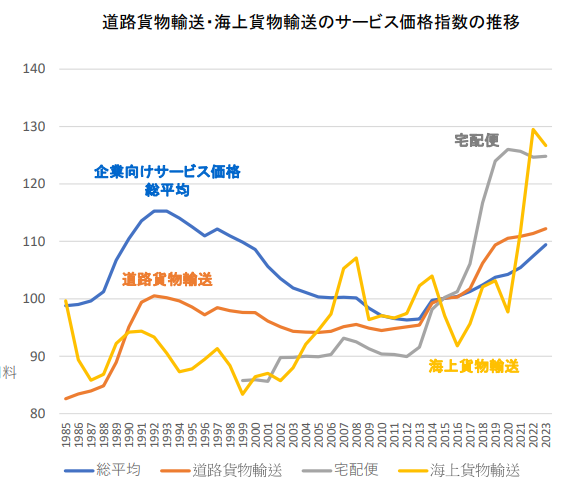

課題2.配送コストの増大

国土交通省の「第1回 自動物流道路に関する検討会 配付資料(検討の背景②物流を取り巻く現状と課題)」によると、貨物輸送のコストはバブル期の水準を大きく超え、過去最高を記録しています。

特に宅配便は、急激な価格上昇が発生しています。

※出典:国土交通省,資料3 検討の背景②物流を取り巻く現状と課題,p10

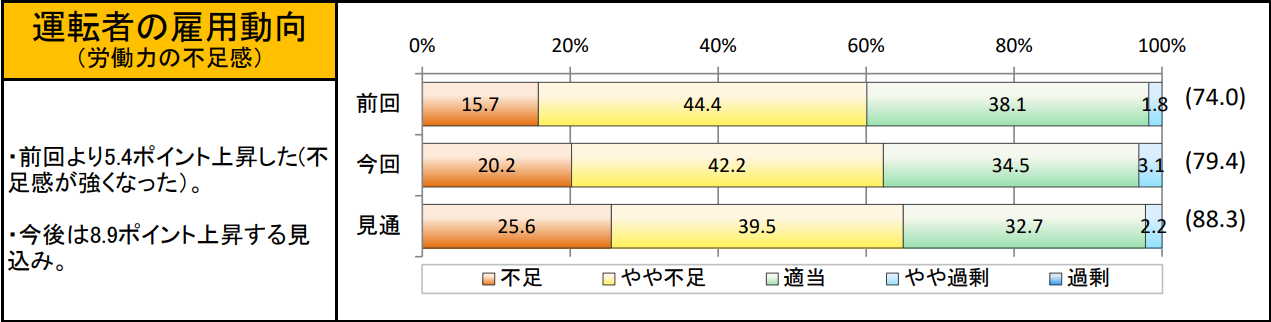

課題3.労働力不足

公益社団法人 全日本トラック協会の「トラック運送業界の景況感(速報) 令和6年7月~9月期」によると、ドライバーが不足していると回答した企業は20.2%、やや不足していると回答した企業は42.2%にのぼります。

※出典:公益社団法人全日本トラック協会,トラック運送業界の景況感(速報)令和6年7月~9月期,p3

前回の調査より5.4ポイントも上昇している点や今後の見通しを見ても、労働力不足の早期解消は期待できない状況です。

課題4.在庫管理の複雑化

消費者のニーズは多様化しているため、顧客満足度を向上させるには幅広い商品を取り扱わなければなりません。また、一言でECといっても大手ECサイト、自社ECサイト、SNSなどマルチチャネルやオムニチャネル化が進んでいます。

こうした背景により、EC事業者の在庫管理が複雑化かつ高度化している点も課題の一つです。

課題5.ラストワンマイル配送の効率化

ラストワンマイルとは、物流の最終拠点から配送先までの区間を指します。

前述した「配送需要の急増」や「労働力不足」などもラストワンマイルの課題ですが、再配達の増加に伴う配送効率の悪化も大きな問題となっています。

特に、再配達を無料で実施しているEC事業者が多い点は、配送需要の急増や労働者不足を助長している一因といえるでしょう。

関連記事▶ラストワンマイル問題とは|現状や課題解決への取り組みをご紹介

課題6.サステナビリティ

2015年9月の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が全会一致で採択されました。この採択により、企業は未来の地球を守り、人類の健全かつ持続的な発展を実現するために、SDGsに取り組む責任があることが明確化されたのです。

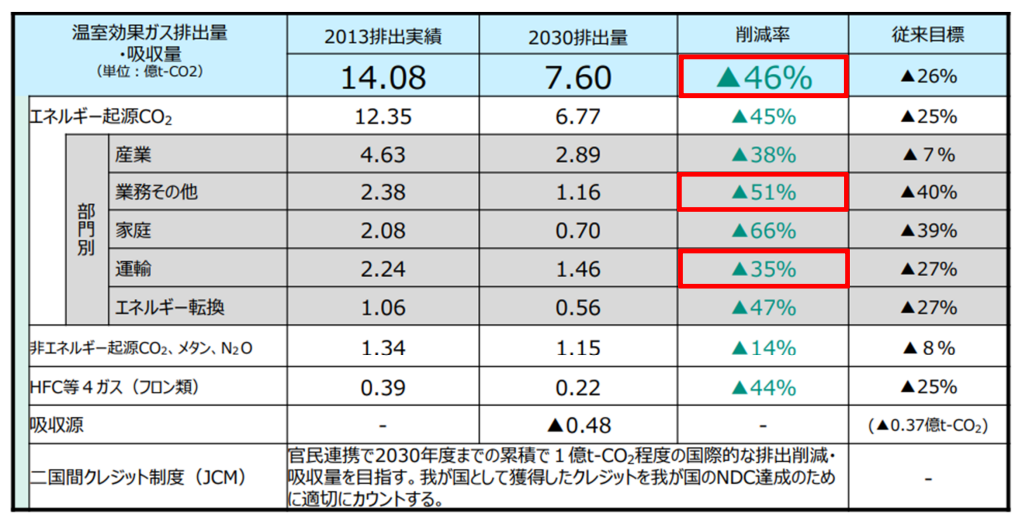

なお、日本政府も2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言しており、2030年度までに2013年度から46%の温室効果ガス削減を目指しています。

※出典:国土交通省,資料2 我が国の物流を取り巻く現状と取組状況,p15

これらの目標を実現するためには、効率的な物流体制の構築はもちろん、ハイブリッド車の導入や環境負荷が小さい梱包材の使用などが必要です。

※参考:国連広報センター,2030アジェンダ

課題7.返品対応

ECサイトでは、現物ではなく画像や動画などの情報をもとに商品を選択するため、返品されやすい点が特徴です。返品が発生すると、商品の受け取り(状態確認)や返金、交換などのイレギュラーな対応を行わなければならず、大きな負担がかかってしまいます。

課題8.顧客満足度の維持・向上

EC市場は拡大し続けており、参入企業も増加しています。消費者にとっては、さまざま選択肢(チャネルや企業)のなかから商品を選べる状態です。

顧客満足度の低下は顧客離れの原因となるため、ECサイトを継続的に利用してもらえるよう、満足度の維持・向上への取り組みが求められています。

3. EC物流が抱える課題に対する3つの解決策

EC物流の課題を解決する方法を3つ解説します。

物流DXの推進

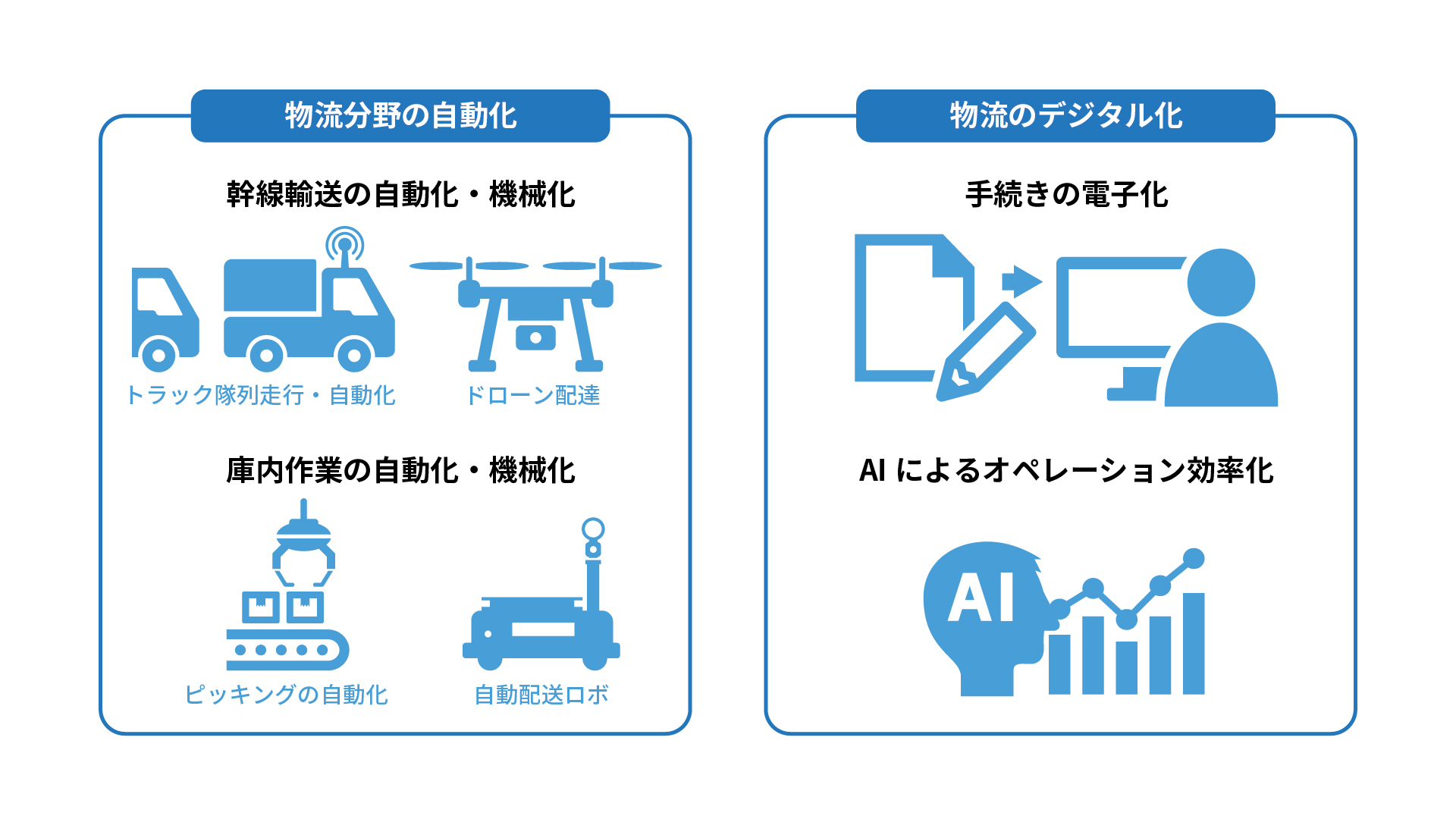

国土交通省は、物流DXを「機械化・デジタル化を通じて物流のこれまでのあり方を変革すること」と定義しています。物流DXとは、主に「物流分野の機械化(自動化)」と「物流のデジタル化」の2つです。

「物流分野の機械化(自動化)」には、トラック隊列走行や自動運転をはじめ、ドローン配送など幹線輸送の自動化、ピッキングなど庫内作業の自動化があります。「物流のデジタル化」の代表的な方法は、手続きの電子化や点呼・配車管理のデジタル化、AIによるオペレーション効率化などです。

これらの取り組みにより物流DXを推進することで、人手不足解消やコスト削減が期待できるでしょう。

環境に配慮した物流の実現

物流GX(グリーントランスフォーメーション)として、トラック主体の輸送から環境負荷が低い鉄道や海運へモーダルシフトを行ったり、再生可能エネルギーの導入を進めたりすることが重要です。

また、梱包材削減やリサイクル素材の採用をはじめ、過剰包装防止なども課題解決に有用といえます。

関連記事▶グリーン物流とは?グリーン物流の推進方法を具体的に解説

柔軟な物流体制の構築

地域レベルでの共同輸送は、ドライバー不足への有効な対策の一つです。2024年5月、日本郵便と西濃運輸は、長距離物流に関する業務提携を発表しました。また、女性や若者、外国人労働者など多様な人材を活用・育成すれば、人手不足の解消が期待できます。

EC物流の課題を解決するには、既存の発想や枠組みにとらわれない柔軟な物流体制の構築が重要です。

関連記事▶物流効率化に向けた政府の取り組みとは?荷主企業に求められることも解説

4. まとめ

本記事では、EC物流の特徴や課題、解決策について解説しました。近年、EC事業は目覚ましい成長を遂げています。一方で、EC物流を取り巻く課題も増加し、深刻な状況となっています。これらの課題を解決するには、物流DXの推進など、既存の枠組みにとらわれない解決策を模索することが重要です。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)