省エネ法における定期報告とは?実施事項や準備・対応のポイントを解説

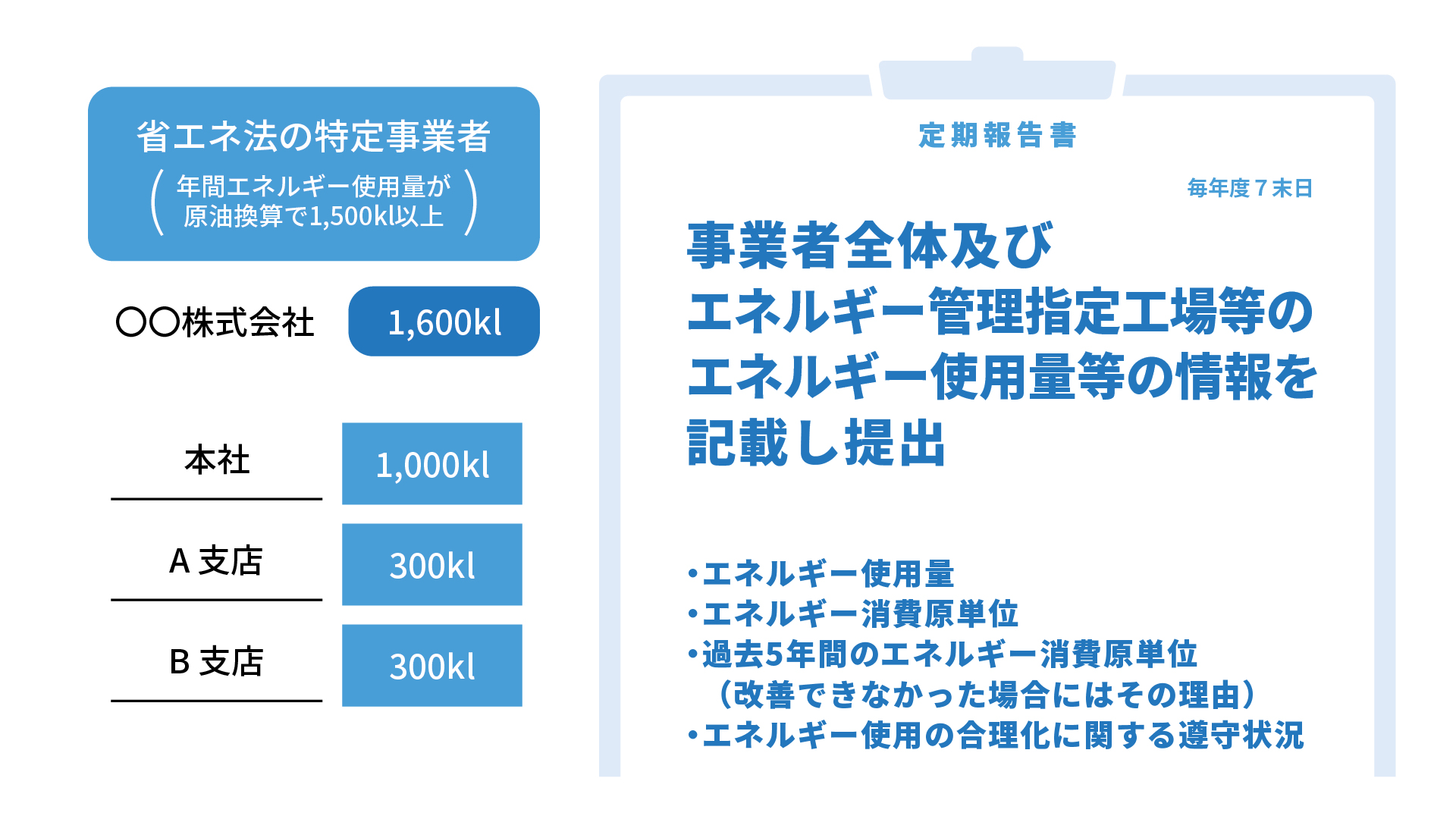

省エネ法では、年間エネルギー使用量が1,500klを超える特定事業者や特定荷主に対して、毎年7月末日までの定期報告書の提出が義務付けられています。定期報告では、電力・ガス・燃料などのエネルギー使用量や省エネ活動の計画・実績などを所定の様式で提出することが求められます。

本記事では、省エネ法で定められた定期報告の内容や準備、対応のためのポイントについて解説します。

この記事でわかること

- 省エネ法における定期報告とは

目次

1. 省エネ法における定期報告とは

省エネ法では、特定事業者に対して毎年7月末日までに定期報告書の提出を義務付けています。まずは、定期報告の目的と対象となる事業者について解説します。

省エネ法における定期報告の目的

省エネ法は、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対し、エネルギーの使用状況の報告とエネルギー使用に関する計画策定を求める法律です。省エネ法における定期報告は、エネルギー使用状況等の定期的な報告と省エネ活動、太陽光など非化石エネルギーへの転換に関する取り組みの見直しや計画策定を目的としています。

さらに2023年の改正後は、太陽光や風力、水素などの非化石エネルギーのエネルギー使用量の報告や、化石エネルギー(石油・液化天然ガスなど)から非化石エネルギーへの転換の計画・取り組みの報告も求められることになりました。

※参考:経済産業省資源エネルギー庁, 定期報告書・中長期計画書 | 工場・事業場の省エネ法規制 | 事業者向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト

省エネ法における定期報告の対象となる事業者

省エネ法では、以下の条件に該当する事業者を特定事業者と定義しています。

・事業者全体のエネルギー使用量が1年間当たり原油換算で1,500kl以上

※電力1kWhあたり原油0.0243l

特定事業者に指定された事業者は、毎年7月末日までに定期報告書を提出する必要があります。他にもフランチャイズ事業を運営している事業者などが対象となる場合があります。自社が特定事業者に該当するか不明な場合には、以下の関連記事をご覧ください。

2. 定期報告の内容と実施・準備事項

省エネ法の定期報告では、主にエネルギー使用量に関するデータと省エネに関する取り組みについて求められます。記載に当たってのポイントや注意点、事前に準備すべき内容を解説します。

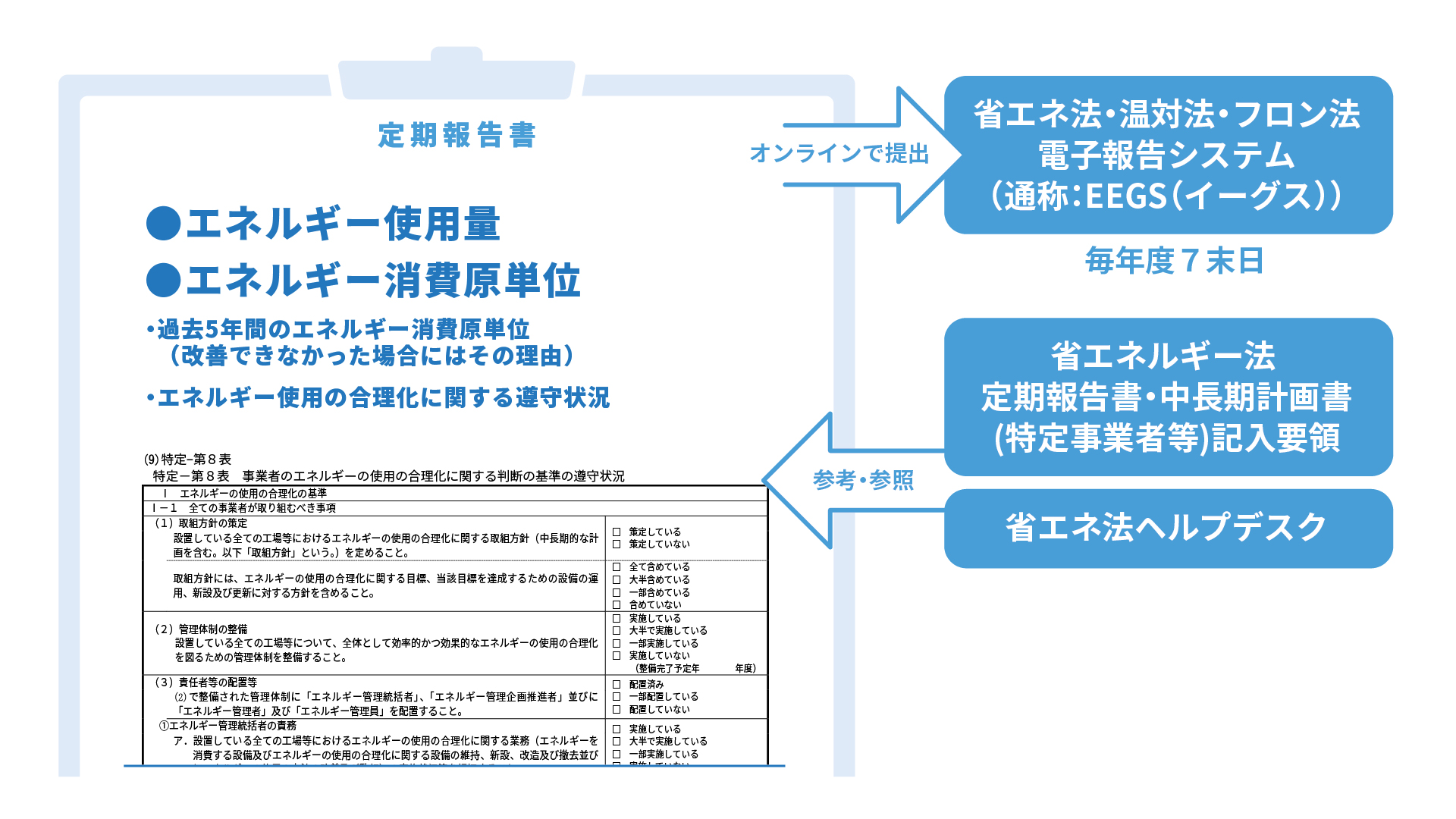

定期報告の提出時期・提出方法・様式など

省エネ法における定期報告では、翌年度7月末までに所定の様式に記入し提出する必要があります。提出は省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス))を利用して、オンラインで実施します。記載に当たっては、資源エネルギー庁の提供する記入要領や省エネ法ヘルプデスクを参照することで、正確・効率的に対応することができます。

※参考:一般財団法人省エネルギーセンター, 省エネ法ヘルプデスク

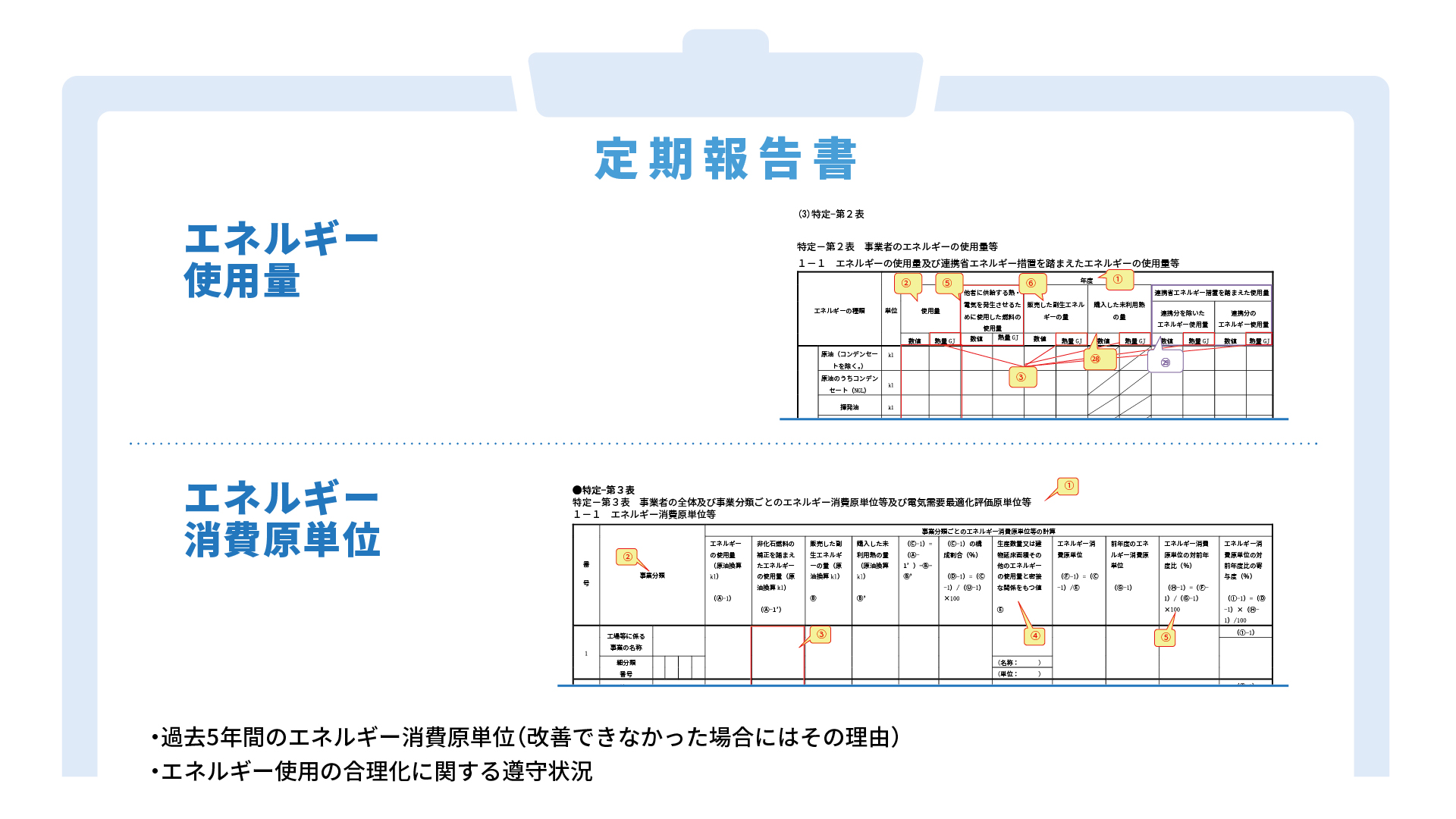

エネルギー使用量

定期報告書の特定-第2表では「事業者のエネルギー使用量等」を報告します。原油などの燃料やガス・電気などのエネルギー種別ごとに1年度分の使用量を計算し、規定された換算式を利用して熱量(GJ)に変換して記入します。たとえば、年間使用電力量が600,000kWhの場合、以下の式で原油換算値を求めます。

・電力使用量(原油換算値)= 600,000 × 0.0243 = 14,580l(原油換算)

この値を基に、熱量(GJ)に変換して記入します。

エネルギー使用量を計算するためには、自社で利用したエネルギーを把握しておく必要があります。電気・ガス・燃料などの請求書やメーターで使用量を把握・記録するなどの事前準備を行いましょう。あるいは、エネルギー管理システム(EMS)を導入してリアルタイムでエネルギー使用量を記録・出力するなどの取り組みが求められます。

エネルギー消費原単位

項目 | 計算式 | 例(年間データ) |

|---|---|---|

電力原単位 | 電力使用量(kWh)×0.0243 | 600,000×0.0243 = 14,580l |

ガス原単位 | ガス使用量(m³)×0.0414 | 100,000×0.0414 = 4,140l |

生産原単位 | 原油換算量(l)÷生産量(トン) | 18,720÷1,000 = 18.72l/トン |

定期報告書の特定-第3表〜第5表では、エネルギー消費の原単位及び原単位の過去5年間の推移、改善状況などを報告します。原単位とは、工場での生産数量やオフィスの床面積など、エネルギー使用量に影響を与えるパラメータを選定し、原油換算のエネルギー使用量をそのパラメータで割り算して算出する値です。

また、前年度及び過去5年間の原単位の推移を記載し、目標となる年平均1%の改善を満たせなかった場合には、その理由を記載する必要があります。

原単位の計算においては、自社の事業に関する数値からエネルギー使用量に最も影響のあるパラメータを選定し、エネルギー使用量とともにその数値を把握・管理することが求められます。そのため、工場での生産計画や事業所の増減などの情報をもれなく把握できる仕組み作りが欠かせません。

なお、原単位の改善のためには、LED電球の導入やエネルギー効率の高い設備への切り替えなど、省エネに関する取り組みを計画的に実施することが有効です。

省エネに関する取り組み

定期報告書の特定-第8表では「事業者のエネルギーの使用の合理化に関する判断の基準の遵守状況」を記入します。取り組み方針の策定や責任者の配置、従業員への教育など、十数個の設問に対して、実施している・一部実施している・実施していないなど自社の状況に当てはまる選択肢をチェックします。またエネルギー使用の合理化・電気の需要の最適化、非化石エネルギーへの転換など、省エネに関する取り組みの具体的な内容も記載しましょう。

社内の体制や教育などの運用を構築するとともに、中長期計画で定めた省エネに関する取り組みを計画的・具体的に実施していくことが必要となります。

3. 定期報告書記載における注意点

定期報告書では、電気・ガスなど自社全体のエネルギー使用量を確実に把握し、熱量や原油換算量などを集計・計算する必要があります。対象となるエネルギー項目や事業所・工場にもれがないよう、全社レベルで組織・運用体制を構築し、確実にデータ集計と計算を実施するようにしましょう。

また、原単位の計算においては、自社の事業に関する数値からエネルギー使用量に影響を与えるパラメータを選定します。KPIなどの数値を把握・管理して、エネルギー使用量との関係性を常に把握・管理することが重要です。

4. まとめ

省エネ法における特定事業者にとって、定期報告の提出は重要な義務です。定期報告を正確かつ効率的に実施するためには、関連するデータを収集・計算する仕組みの構築が欠かせません。

また省エネに関する取り組みの効果測定においても、定期的なエネルギー使用量把握は効果的です。社内でのデータ収集のルール作りやエネルギー管理システム(EMS)の導入などを進めることで、定期報告の効率化だけでなく、さらなる省エネ効果の実現にもつながるでしょう。

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)