運送会社の経営者必見!標準運送約款の内容と重要性、具体例も詳しく解説

運送業界で日々奮闘されている経営者やドライバーの皆様にとって、標準運送約款は避けて通れない重要なルールです。その内容や実務での活用方法に不安を感じている方も多いのではないでしょうか?

国土交通省が定める標準運送約款は運送業務の基本ルールを定めたもので、2024年(令和6年)には電子化対応や運賃規定の見直しなど、重要な改正が行われました。この約款を正しく理解することで、トラブルを未然に防ぎ、適正な運賃収受が可能になります。

本記事では、運送会社の経営者やドライバーの皆様に向けて、標準運送約款の基本から実務での具体的な活用方法まで、分かりやすく解説します。この機会に、より安全で効率的な運送業務の実現に向けて、約款の理解を深めましょう。

この記事でわかること

- 標準運送約款の概要について

目次

1. 標準運送約款とは

運送業務を行う上で必要不可欠な標準運送約款について、その基本的な定義と種類を解説します。

標準運送約款の概要

国土交通省が定める「標準運送約款」とは、運送契約の標準的な条件を示した約款の総称です。運送会社と荷主の間で結ばれる運送契約の基本となるルールブックと言えるでしょう。

標準運送約款は、貨物自動車運送事業法に基づいて国土交通大臣が定めて公示します。この約款は、運送会社と荷主(または旅客)との間で結ばれる運送契約のルールを統一し、取引の透明性を確保するためのものです。

約款では、運賃・料金の収受方法、貨物の取扱い方法、事故発生時の対応など、運送業務に関する重要事項が定められています。たとえば、運送の申込みから引渡しまでの手順や損害賠償の範囲などが挙げられます。なお、約款に定めのない事項については、法令や業界の慣習に従うことになります。

関連記事▸物流政策パッケージとは?わかりやすくポイントを解説

標準運送約款の種類

運送業務にはさまざまな形態があるため、それぞれの特性に応じた標準運送約款が定められています。

約款名 | 主な適用対象 | 特徴 | 規定内容 |

標準貨物自動車運送約款 | 一般貨物運送事業者 | 最も基本的な貨物運送の約款 | 運送引受けの原則、運送の引受け・積込み、荷物の引渡し、事故の際の措置、運賃料金、損害賠償責任など |

標準宅配便運送約款 | 宅配便事業者 | 個人顧客向けの小口配送に特化 | 受付の制限、運賃料金の収受、配達日時の指定、再配達、保管期間、損害賠償額の上限など |

標準引越運送約款 | 引越専門事業者 | 家財道具の運送に特化 | 見積り、荷造り、作業内容、附帯サービス、精密機器の扱い、損害賠償、解約手数料など |

標準貨物軽自動車運送約款 | 軽貨物運送事業者 | 軽自動車による運送に特化 | 標準貨物自動車運送約款に準じた内容で、軽自動車の特性を考慮した規定 |

標準貨物軽自動車引越運送約款 | 軽自動車による引越事業者 | 小規模引越に特化 | 標準引越運送約款に準じた内容で、軽自動車による引越の特性を考慮 |

標準霊きゅう運送約款 | 霊柩車事業者 | 遺体搬送に特化 | 遺体の搬送に関する特別な配慮、作業内容、附帯サービス、損害賠償など |

標準貨物自動車特定信書便運送約款 | 特定信書便事業者 | 信書の運送に特化 | 信書の秘密保護、取扱い制限、引受け・配達、損害賠償責任など |

標準貨物軽自動車特定信書便運送約款 | 軽自動車による特定信書便事業者 | 軽自動車による信書運送に特化 | 標準貨物自動車特定信書便運送約款に準じた内容で、軽自動車の特性を考慮 |

※参考:国土交通省,標準運送約款

2. 標準貨物自動車運送約款の概要

前章で説明した標準運送約款の中で、トラック貨物運送に特化したものが「標準貨物自動車運送約款」です。

「標準貨物自動車運送約款」とは、標準運送約款の一種であり、トラックを利用した貨物輸送に適用される約款を指します。貨物自動車運送事業法に基づき、一般貨物自動車運送事業者(トラック運送事業者)が適用すべき標準的な契約条件を定めています。その基本的な内容と最新の改正点は以下のとおりです。

標準貨物自動車運送約款の定義

標準貨物自動車運送約款は、運送会社と荷主との間の取引における基本的なルールに関する重要な規定です。国土交通省が策定し、運送業界全体の公平性と安全性を確保する基準として機能しています。

運送会社が独自の約款を作成する場合でも、この標準約款の内容を下回ることはできません。この約款に従うことで、運送会社は荷待ち時間の料金設定や附帯作業料の正当な請求が可能になり、荷主も安心して運送を依頼することができます。

また、事故やトラブルが発生した際の対応方法も明確に定められているため、円滑な問題解決に役立つでしょう。

※参考:国土交通省,標準貨物自動車運送約款等の改正について

標準貨物自動車運送約款の改正

2024年6月1日の改正では、デジタル化への対応と運送業務の効率化を目指し、重要な変更が行われました。これにより、事務手続きの簡素化とペーパーレス化が進むことが期待されています。

荷待ち時間や附帯作業に関する料金の取り決めも整備され、運送業務の適正な対価が確保されやすくなりました。その他にも、利用運送における実運送事業者の商号・名称の荷受人への通知などが規定されています。

関連記事▶標準運送約款とは?最新の改正内容も踏まえたポイント・留意点を詳しく解説

3. 標準貨物自動車運送約款の主な内容

運送業務を適切に行うために必要な重要事項を、具体例を交えて解説します。これらの内容を理解することで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な業務運営が可能になります。

運送契約の成立

運送契約は荷主からの申込みと運送会社の承諾により成立します。申込み時には送り状の作成が必要で、貨物の品名、数量、運賃などの基本情報に加え、高価品や危険物の場合は、その旨を申告します。

また、電子データによる送り状の作成も認められ、業務の効率化が図られました。運送会社は荷造りが適切であるか確認し、不適切な場合は荷主に改善を求めることができます。これにより、運送中の事故やトラブルを防止することが可能となります。

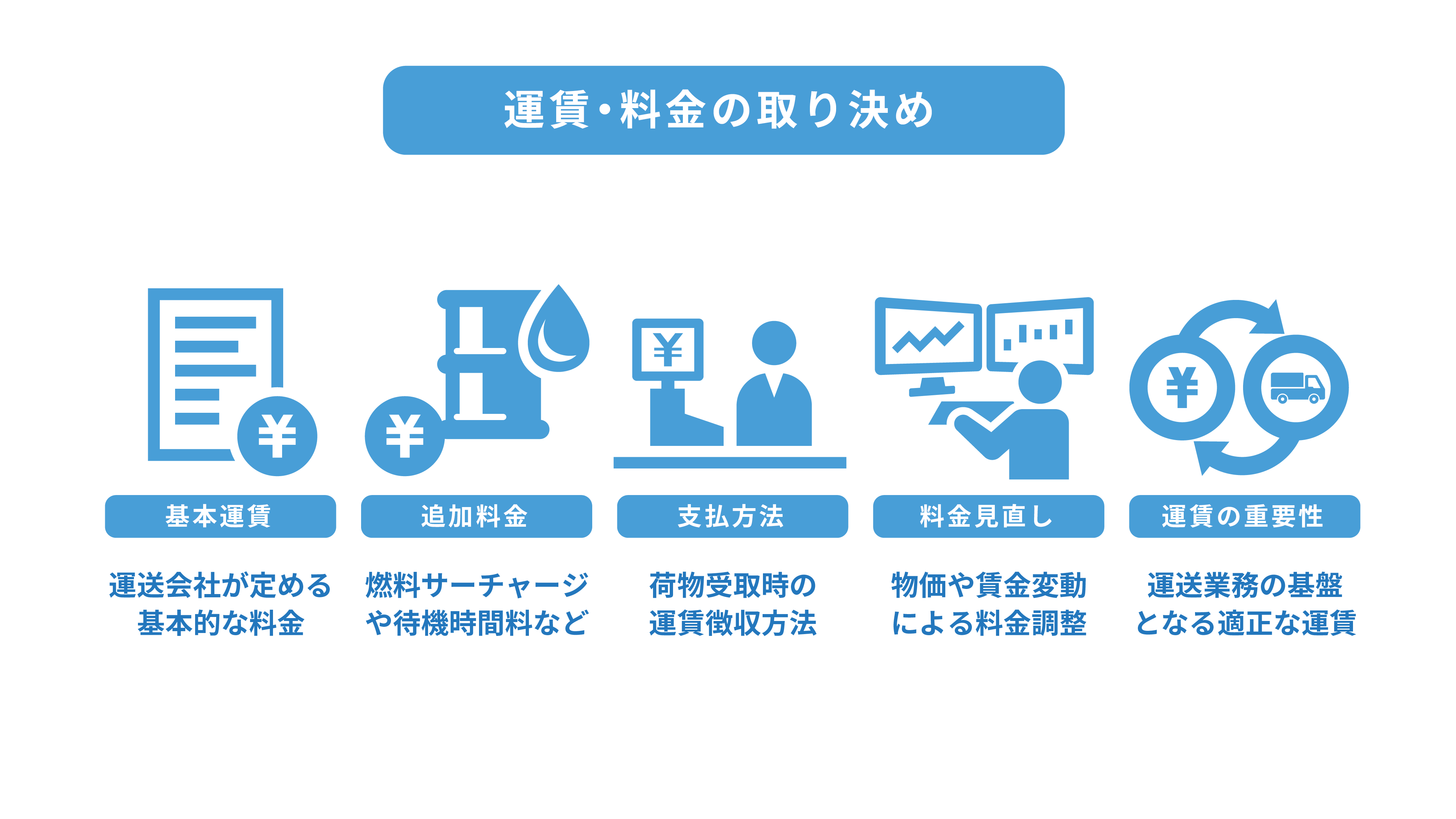

運賃・料金の取り決め

運賃や料金は、基本的に運送会社が定める料金表に基づいて設定されます。基本運賃に加え、燃料サーチャージ、待機時間料、附帯業務料など、さまざまな料金が発生する可能性があります。

原則として荷物を受け取る際に運賃を収受しますが、荷受人払いに変更することも可能です。また、物価や賃金の変動により運賃が不適当となった場合は、荷主との協議により料金の見直しを行うことができます。

適正な運賃収受は、安全で持続可能な運送業務の基盤となるでしょう。

事故発生時の責任範囲

運送会社は、貨物の受取から引渡しまでの間に発生した損害について賠償責任を負います。ただし、天災地変や貨物の性質に起因する損害、荷主の過失による事故などは、免責事由として定められています。

高価品の場合、荷主が事前に申告していない限り、運送会社は損害賠償責任を負わないことが原則です。また、損害賠償の請求は引渡し日から1年以内に行う必要があり、この期間を過ぎると請求権が消滅します。

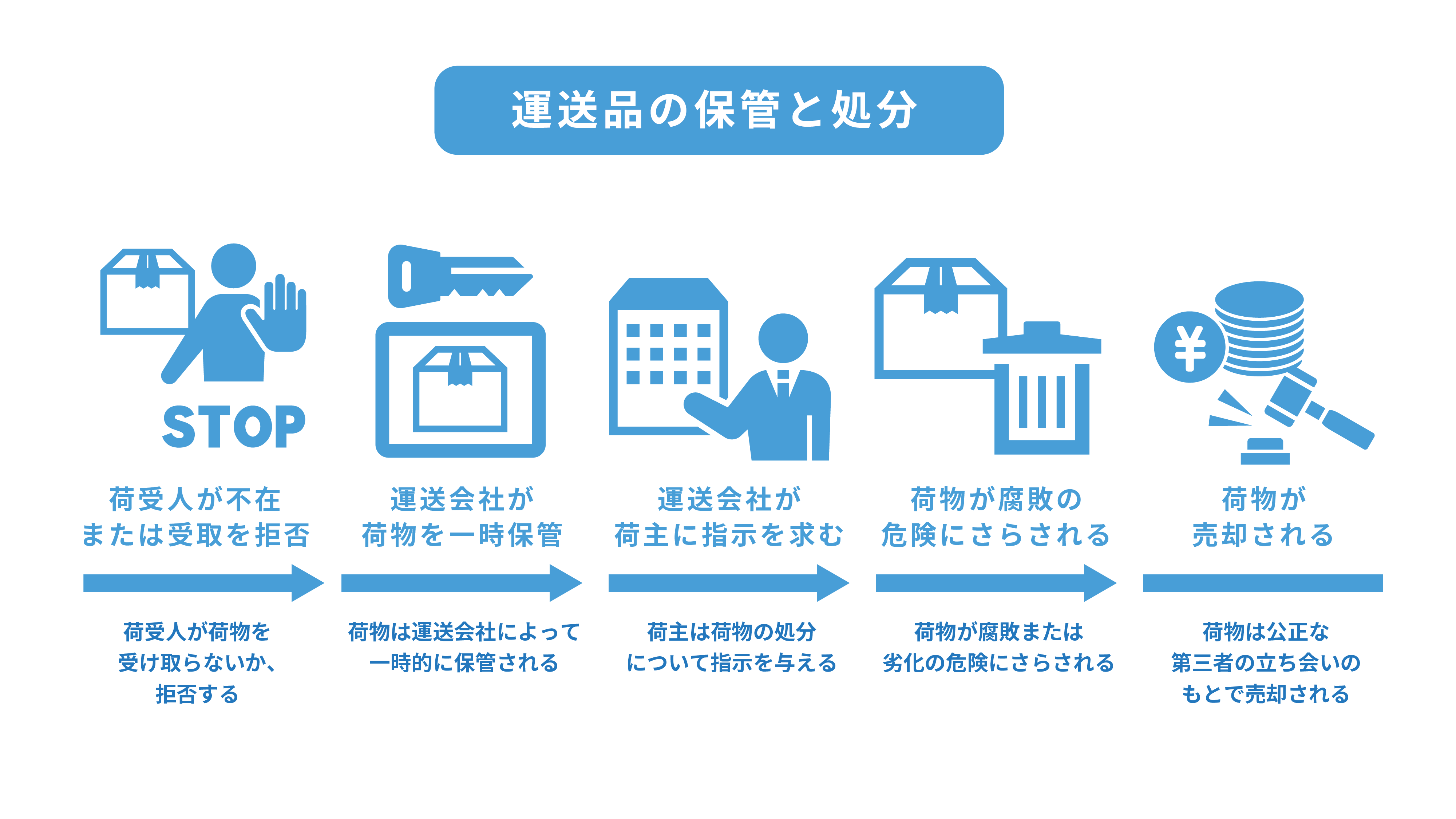

運送品の保管と処分

荷受人が不在や受取拒否の場合、運送会社は一時的に貨物を保管する必要があります。この場合、荷主に対して相当の期間を定めて貨物の処分方法について指示を求めます。腐敗や変質のおそれがある貨物は、荷主の指示を待たずに公正な第三者の立会いのもとで売却処分することも可能です。

関連記事▶運送申込書/運送引受書とは?荷主が知っておくべきポイントを詳しく解説

4. まとめ

標準運送約款は、運送業務における基本的なルールを定めた重要な基準です。2024年(令和6年)の改正では、運送状の電子化対応や運賃・料金規定の見直しが行われ、業務の効率化が図られています。

運送契約の成立から運賃の取り決め、事故発生時の対応、貨物の保管・処分まで、さまざまな場面での取扱いが明確に規定されており、これらを理解することでトラブルを未然に防ぐことができます。

運送会社と荷主が約款の内容を正しく理解し、適切に運用することが、安全で効率的な物流の実現につながります。今後も社会環境の変化に応じた見直しが行われることから、最新の動向を把握しながら、適切な運送業務の遂行を心がけましょう。