静脈物流とは?概要や動脈物流との違いをはじめ政府の取り組みを解説

静脈物流とは、消費者から企業へ流れる物流であり、環境負荷軽減や持続可能社会の実現を目的としています。昨今、SDGs経営の推進や最終処理場の限界が指摘されるなか、静脈物流の重要性が一層高まっている状況です。事実として静脈物流の市場規模は、年々右肩上がりの成長を遂げています。

本記事では、静脈物流の概要や種類、動脈物流との違い、日本政府の取り組みについて解説します。

この記事でわかること

- 静脈物流の概要

目次

1. 静脈物流とは

はじめに、静脈物流の概要や目的、重要性について解説します。

静脈物流の概要

静脈物流とは、消費者から企業へ流れる物流のことです。現代社会において、物流は多様な製品やサービスを全国各地へ輸送する役割を担っています。そのような特性により、物流は経済を回すための「血液」に例えられます。

一般的にイメージされる物流は、企業から消費者へ向かって流れる動脈物流です。静脈物流はその反対の流れとなるため、リバースロジスティクスと呼ばれることもあります。

静脈物流の目的

静脈物流の目的

静脈物流の主な目的は、環境負荷を軽減し、持続可能な社会を実現することです。

廃棄物の回収や資源のリサイクルを行う静脈物流は、限りがある資源を効率的に活用する意味でも重要な役割を担っています。

そのほか、環境規制を遵守することにより企業の社会的責任を果たしたり、廃棄物の処理コストを削減したりすることも静脈物流の目的です。

静脈物流の重要性

2015年9月に開催された国連サミットでは「持続可能な開発目標(SDGs)」が全会一致で採択されました。(※)

また、2022年末時点の最終処分場残余年数は全国平均で23. 4年となっています。大都市圏では、中間処理施設や最終処分場の用地確保が極めて難しく、処理能力の増加が見込めないため、限界が近づいている状況です。(※)

静脈物流に取り組むことで、効率的な廃棄物の処理や資源の有効利用を促進できるため、企業価値の向上や競争力の強化につながります。

※出典:

外務省,SDGsとは?

環境省,第3章 循環型社会の形成

静脈物流の市場規模

環境省が令和6年7月に公開した「環境産業の市場規模・雇用規模等の推計結果の概要について(2022年版)」によると、静脈物流の対象である廃棄物処理・資源有効利用の2022年における市場規模は59.8兆円であり、前年から4.3%増加しました。(※)

特に資源回収が大きく伸びており、製品のリサイクルなどが順調に進んでいることがわかります。静脈物流の市場規模は右肩上がりで拡大しているため、今後もさらなる伸びが期待されます。

※出典:環境省 大臣官房 総合政策課,環境産業の市場規模・雇用規模等の推計結果の概要について(2022年版),p9

2. 静脈物流と動脈物流の違いとは

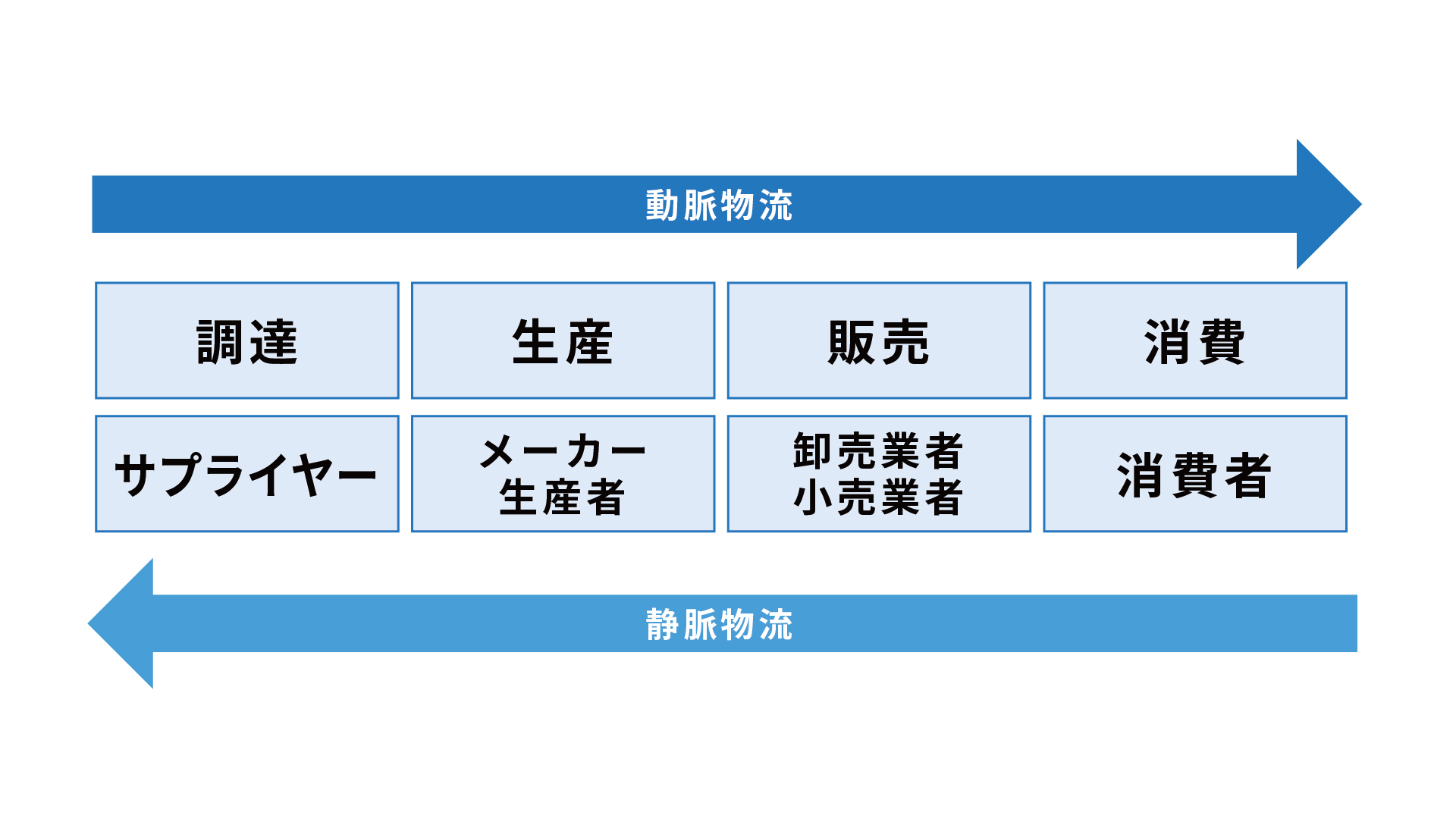

前述したとおり、物流は「動脈物流」と「静脈物流」の2つに分けられます。両者の主な違いは下表のとおりです。

項目 | 動脈物流 | 静脈物流 |

目的 | 製品やサービスの供給 | 使用済み製品や廃棄物の回収・再利用 |

主な流れ | 製造・生産者→消費者 | 消費者→リサイクル業者・生産者 |

主な活動 | ・製品製造 ・輸送 ・販売 など | ・回収 ・リサイクル ・廃棄物処理 など |

対象物 | ・製品(新品) ・部品 ・原材料 | ・使用済み製品 ・廃棄物 ・リサイクル可能な資材 |

環境負荷に対する影響 | 発生 | 軽減 |

企業への影響 | ・収益向上 ・競争力強化 など | ・SDGs経営の実現 ・環境意識向上 ・ブランド価値向上 など |

動脈物流は、あらゆる経済活動を支える「血液」であり、需要に応じて製品や部品などを効率的に輸送することをミッションとしています。一方で静脈物流は、持続可能な社会の実現を目的としており、製品ライフサイクルの最終段階にフォーカスしています。

どちらか一方に偏るのではなく、バランスよく管理することにより「経済」と「環境」という一見相反しているものの両立が可能となるのです。

3. 静脈物流の種類

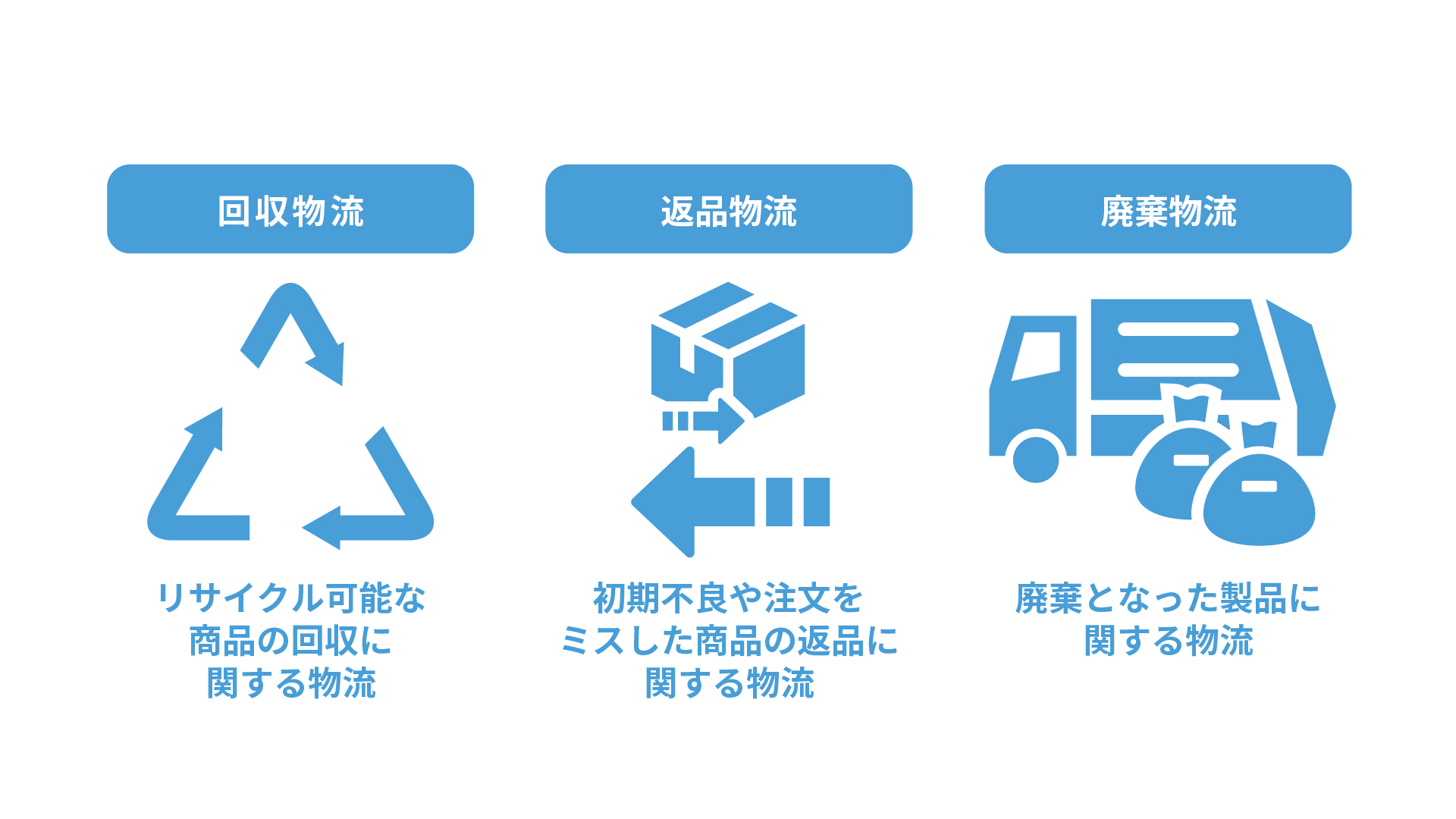

静脈物流には、主に「回収物流」「返品物流」「廃棄物流」の3つの種類があります。

回収物流

回収物流とは、リサイクル可能な商品の回収を目的とした物流です。具体的には、以下のような商品を対象としています。

・不具合や修理が必要な商品

・リコール対象となった商品

・不要となった家電製品

回収物流の配送先は、リサイクル業者や資源化施設などです。回収物流により、製品の再利用やリサイクルを促進することで、新製品の生産コスト削減につながります。

返品物流

返品物流とは、商品の初期不良をはじめ、企業側の誤配や消費者の注文ミスなど、さまざまな理由によって返品される際の物流を指します。

返品物流の大きな特徴は、消費者側とのコミュニケーションが必要となる点です。さらに、企業側に落ち度がある場合、着払いなどで輸送コストを企業側が負担しなければなりません。

廃棄物流

廃棄物流とは、廃棄に伴い発生する物流を指します。産業廃棄物や一般廃棄物、食品廃棄物などが対象です。物流業界における廃棄物流の対象としては、以下のようなものが挙げられます。

・パレット

・ストレッチフィルム

・発泡スチロール

廃棄物処理は、産業廃棄物処理運搬業の許可を受けた業者に委託することが重要です。万が一無許可の業者へ委託した場合、懲役や罰金などの罰則が科されるおそれがあるため最大限注意しましょう。

4. 静脈物流に関する政府の取り組み

静脈物流については、日本政府もさまざまな取り組みを行い、推進を後押ししています。本章では、静脈物流に関する政府の取り組みを紹介します。

循環型社会形成推進基本計画の策定

一般社団法人循環経済協会によると、循環経済とは「資源(製品や部品等を含む)を循環利用し続けながら、新たな付加価値を生み出し続けようとする経済社会システム」を指します。循環経済を実現するには、静脈物流と動脈物流の連携が必要不可欠です。

大量生産や大量消費、そして大量廃棄が当たり前となった社会を脱却し、循環型経済を実現するために、日本政府は「循環型社会形成推進基本計画」を策定しました。(※)平成15年3月に始まったこの計画は5年毎に見直しが行われ、令和6年8月には第五次循環型社会形成推進基本計画が閣議決定されています。

第五次循環型社会形成推進基本計画では、将来世代の未来へつなげるべく、循環経済への移行を国家戦略として位置付けています。

※出典:環境省,循環型社会形成推進基本計画

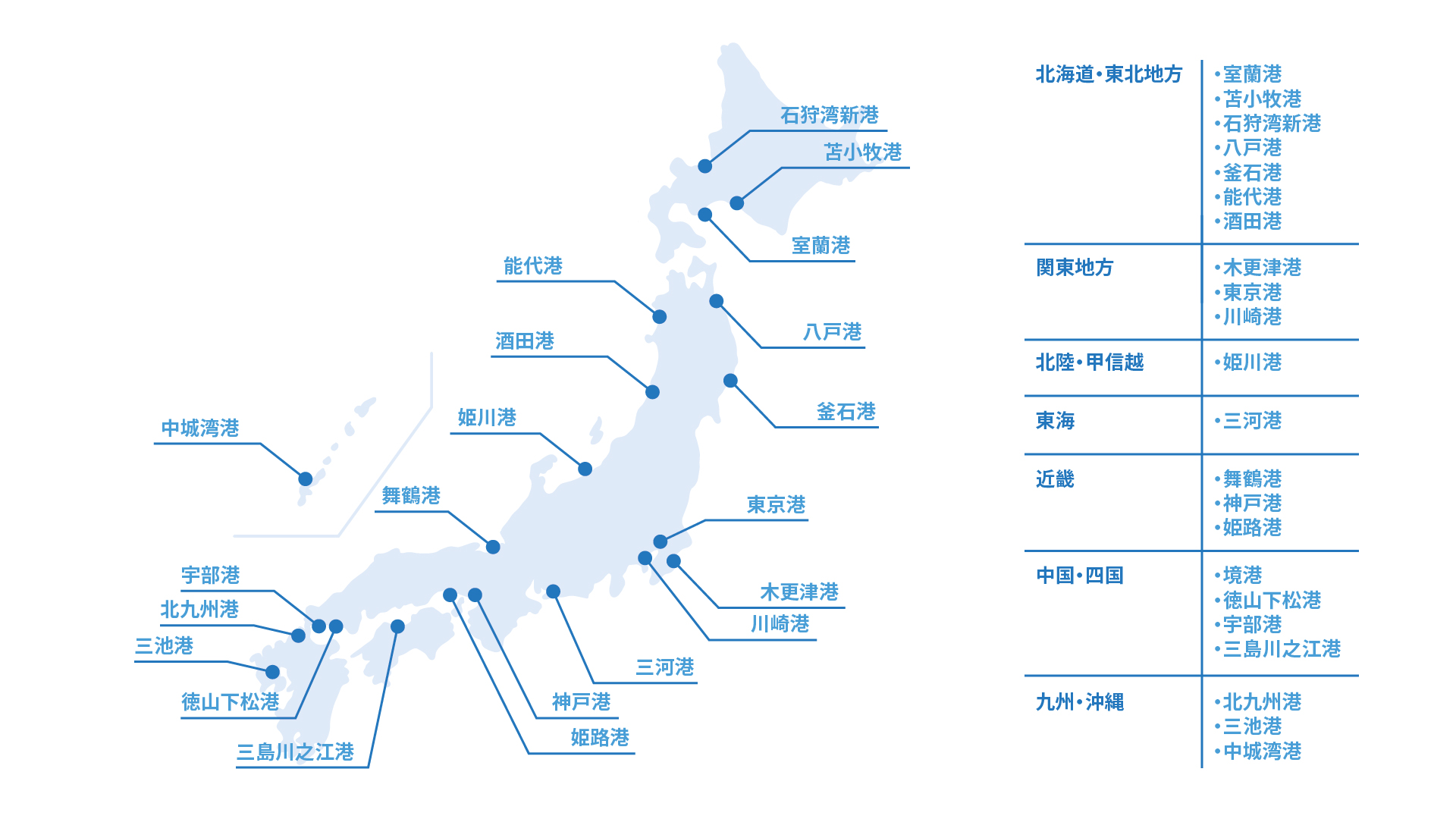

リサイクルポート(総合静脈物流拠点港)の構築

国土交通省港湾局では「循環型社会形成推進基本計画」の「港湾を核とした総合的な静脈物流システムの構築」に関する取り組みを推進しています。港湾は物流基盤であるだけではなく、エネルギーなどの生産拠点で、廃棄物海面処分場などを有している点が特徴です。

このような特性に加えて、低コストかつ低炭素であるため、静脈物流の拠点として港湾の拠点化を進めています。具体的には、循環資源の拠点となる物流機能や高度なリサイクル技術を有する港湾を循環経済拠点港湾(サーキュラーエコノミーポート)として選定し、広域的な資源循環を促進しているのです。

なお、現在リサイクルポートは全国に22港が存在しています。第五次循環型社会形成推進基本計画では、2025年までに30港へ拡大する目標が掲げられました。これにより、国内資源循環率をさらに高めることを目指しています。

※参考:

国土交通省,リサイクルポート(総合静脈物流拠点港)

国土交通省国土交通省,資源循環における港湾政策の現状について

関連記事▶物流効率化に向けた政府の取り組みとは?荷主企業に求められることも解説

5.まとめ

静脈物流とは、消費者から企業へ流れる物流であり、環境負荷軽減や持続可能社会の実現を目的としています。SDGsや最終処理場のキャパシティが限界に近付くなどの背景があるなか、使用済み製品や廃棄物の回収・再利用を目的とする静脈物流は大きな注目を集めています。環境に優しく持続可能な社会を構築し、将来の世代に美しい地球を残すため、静脈物流の整備・強化が求められているのです。