横持ちとは?メリット・デメリットは?物流を効率化しコスト削減するヒント

物流業務で頻繁に耳にする「横持ち」は、拠点間の輸送や荷物の一時保管に関連する重要な概念です。効率的な在庫管理や地域間輸送の柔軟性向上に役立つ一方で、コストや時間の課題も伴います。

本記事では、横持ちの基本的な意味や縦持ちとの違い、発生する場面や原因、メリット・デメリットを詳しく解説します。自社の物流業務を最適化するための具体的なヒントを、ぜひ見つけてみてください。

この記事でわかること

- 横持ちの概要

- 横持ちのメリット、デメリット

目次

1.横持ちの意味とは?

物流業務において頻繁に耳にする「横持ち」の意味や使い方を説明します。

横持ちの定義

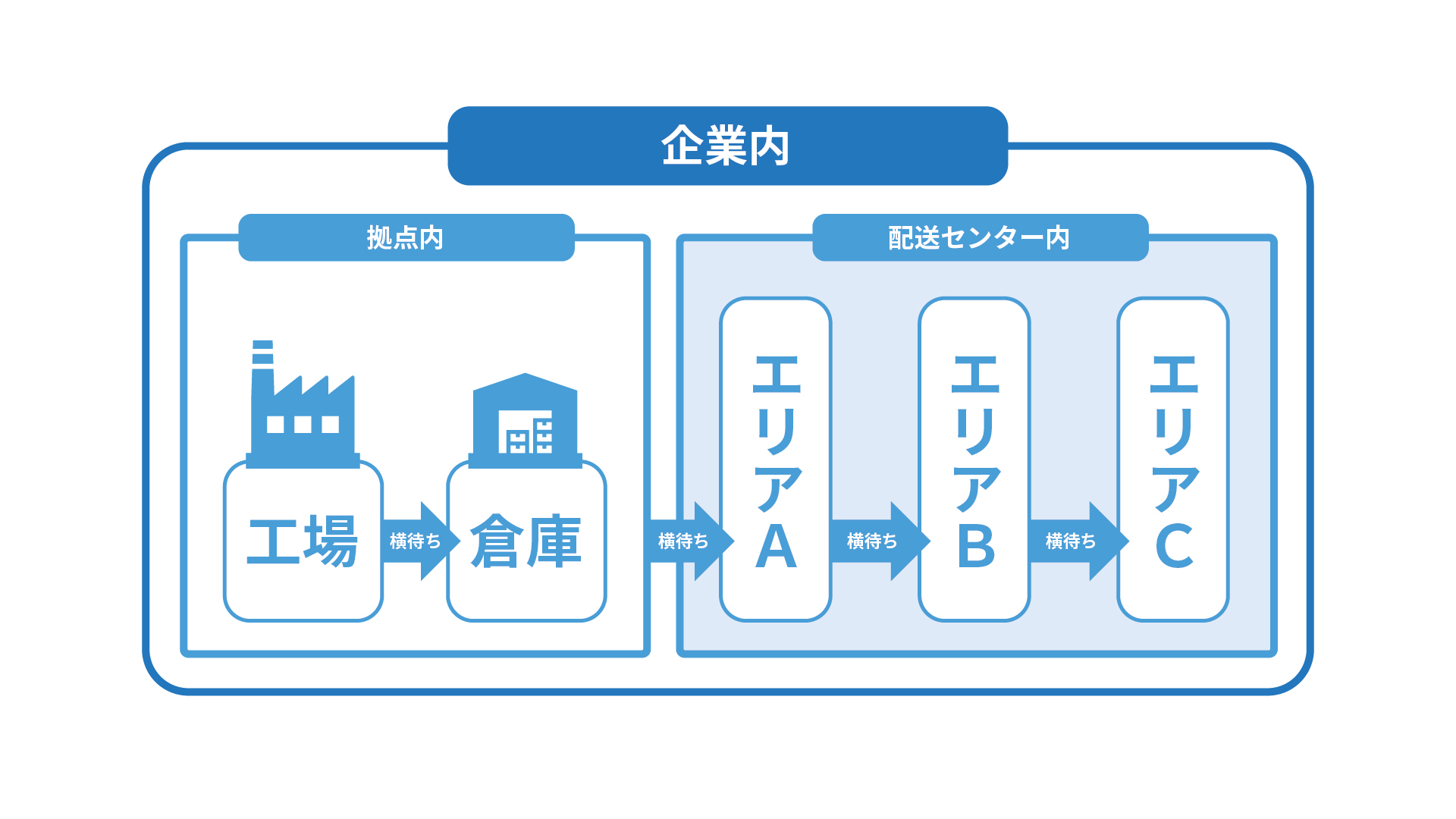

横持ちとは、物流業界で使われる専門用語で、同じ事業者が運営する異なる拠点間で商品や荷物を輸送することです。例えば、A倉庫からB倉庫へ在庫を移動させる場合や、大型物流センター内で荷物をエリア間移動させる場合が該当します。このような移動は、需要の変動に対応した在庫の効率的な配分や、一時的な保管場所の調整を目的として行われることが一般的です。

横持ちは、単なる輸送ではなく、事業者内部での在庫管理や物流計画の一部として、戦略的な役割を果たします。

縦持ちとの違い

一方で「縦持ち」とは、物流業界における「直線的な輸送」を指します。具体的には、荷主(出荷元)から最終消費者(配送先)に至る一方向の輸送を意味します。メーカーから卸業者、小売店、エンドユーザーへの配送が縦持ちの典型例です。

項目 | 横持ち | 縦持ち |

目的 | 在庫調整や拠点間輸送 | 最終消費者への直接配送 |

輸送方向 | 拠点間(水平的) | 出荷元から配送先(垂直的) |

例 | A倉庫からB倉庫への在庫移動 | メーカーから小売店、または消費者への配送 |

主な用途 | 地域間需給調整、在庫補充 | 商品の最終配送 |

横持ちと縦持ちの大きな違いは、輸送の目的にあります。縦持ちが主に最終消費者へ届けるための輸送であるのに対し、横持ちは企業内部での在庫調整などを目的としています。両者は互いに補完的な役割を持ち、物流プロセス全体を最適化するための重要な要素です。

2.横持ちのメリットとデメリット

物流業務における「横持ち」は、在庫管理や物流計画の調整において大きな役割を果たします。その一方で、メリットだけではなく、注意すべきデメリットも存在します。

メリット

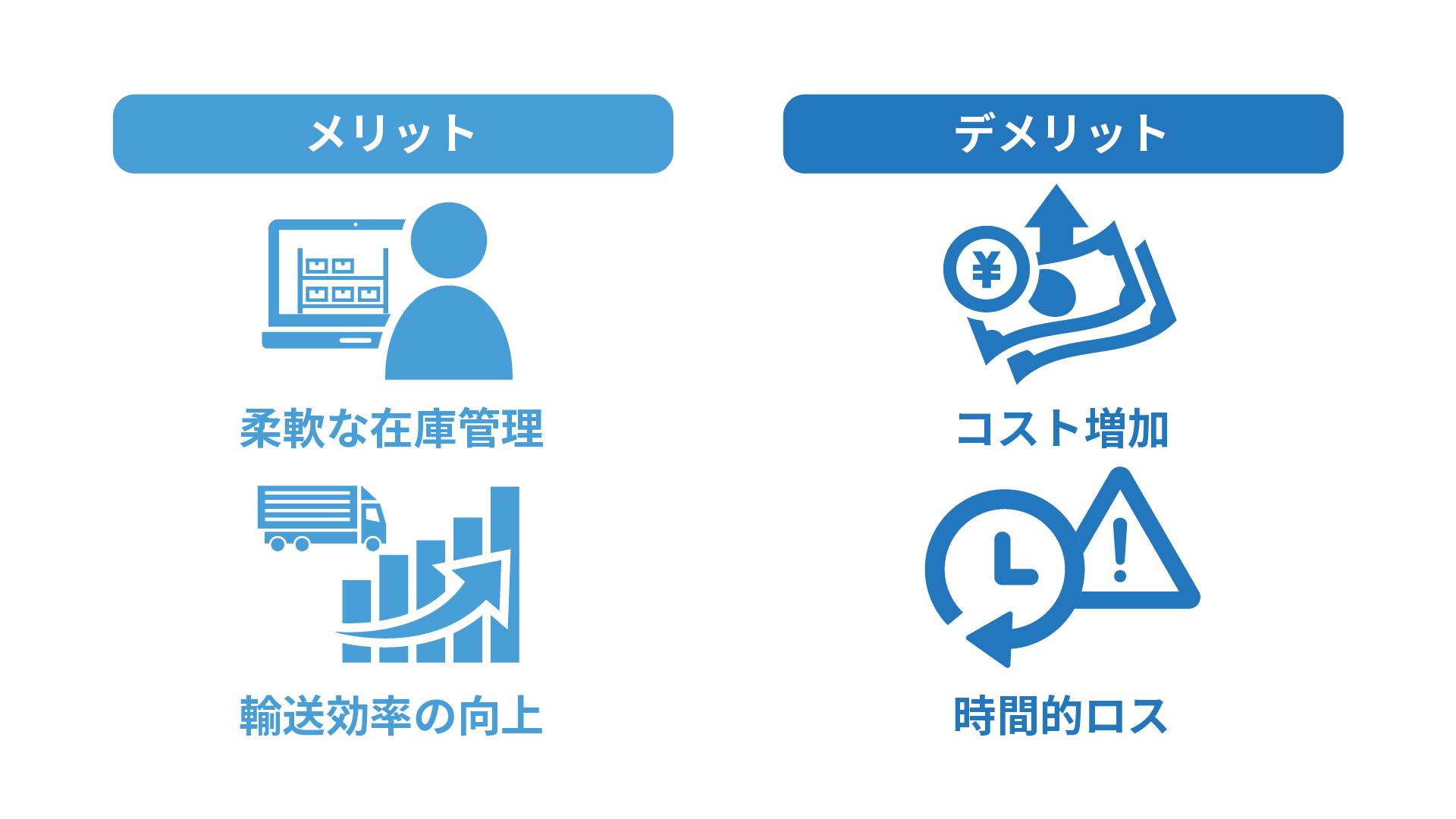

横持ちには物流業務の柔軟性と効率性を高める多くのメリットがあります。

例えば、横持ちを利用すると、在庫を地域ごとの需要に合わせて移動させることが可能です。特に、特定の地域で需要が急増した際には、近隣の物流拠点から在庫を素早く補充することで欠品を防ぎ、消費者ニーズに素早く対応できます。さらに、季節商品やキャンペーンにおける在庫調整にも柔軟に対応できます。

また、横持ちは輸送効率の向上が可能です。複数拠点間での在庫移動を戦略的に行うことで、トラックや倉庫の稼働率が高まり、輸送リソースを無駄なく活用できます。その結果、リードタイムの短縮や配送計画の効率化を実現できるでしょう。

デメリット

横持ちの大きな問題はコスト増加です。

横持ちには、拠点間輸送や一時保管が必要となるため、通常の縦持ち輸送に比べて追加の費用がかかる場合があります。例えば、輸送の頻度が増加すると、燃料費や運送会社への支払いが増えるだけではなく、保管費用も発生します。横持ちは適切な計画が欠かせないため注意が必要です。

また、横持ちは時間的ロスが生じるリスクも伴います。輸送が計画通りに進まないと、拠点間の在庫移動が滞り、最終的な配送スケジュールに遅延が生じかねません。例えば、倉庫間の連携が不十分である場合、在庫の移動に多くの時間を要するでしょう。輸送ルートの再調整やスケジュールの見直しが必要な場合、さらなる時間的ロスが生じるおそれもあります。

3.横持ちが発生する場面

物流業務において横持ちが発生する場面はさまざまです。主に在庫調整や輸送ネットワークの効率化を目的とするケースが多く、企業の物流戦略における重要なプロセスとなっています。

倉庫間の在庫調整

まずは、複数の倉庫間で在庫を調整する場面です。地域ごとの需要変動に対応するため、ある拠点で在庫不足が発生した際に、近隣の倉庫から移動させて補充するというプロセスが該当します。

この場合の横持ちは、急な需要増加に迅速に対応し、欠品を防ぐために重要な役割を果たします。例えば、季節商品の販売ピーク時や新商品発売時には、こうした倉庫間の在庫移動が頻繁に行われるでしょう。

拠点間の在庫調整

シーズン需要や地域間での需給バランスの不均衡を是正するために、物流拠点間での横持ちが発生することもあります。例えば、大規模セールや地域限定キャンペーンの際には、需要が急増するエリアへ集中して商品を移動させる必要があるでしょう。

この場合の横持ちでは、近隣の在庫拠点から余剰在庫を集中的に輸送し、消費者ニーズを満たします。このような拠点間の調整は、販売機会を逃さないための戦略的な施策として広く活用されています。

拠点輸送の調整

大型物流倉庫やトラックターミナル内でのエリア間移動も横持ちです。具体的には、荷物を積み替える際や、保管エリアから出荷準備エリアへ移動させるケースが該当します。

こうした内部移動は、物流施設内の効率化を目的として行われ、特に大規模な物流センターでは日常的に見られるプロセスです。適切に計画された内部輸送は、作業効率の向上とコスト削減に寄与します。

4.横持ちの改善方法

横持ちは物流の効率化や在庫調整において重要な役割を果たしますが、輸送コストや作業負荷の増加などの課題が存在します。課題を克服するための改善方法を見ていきましょう。

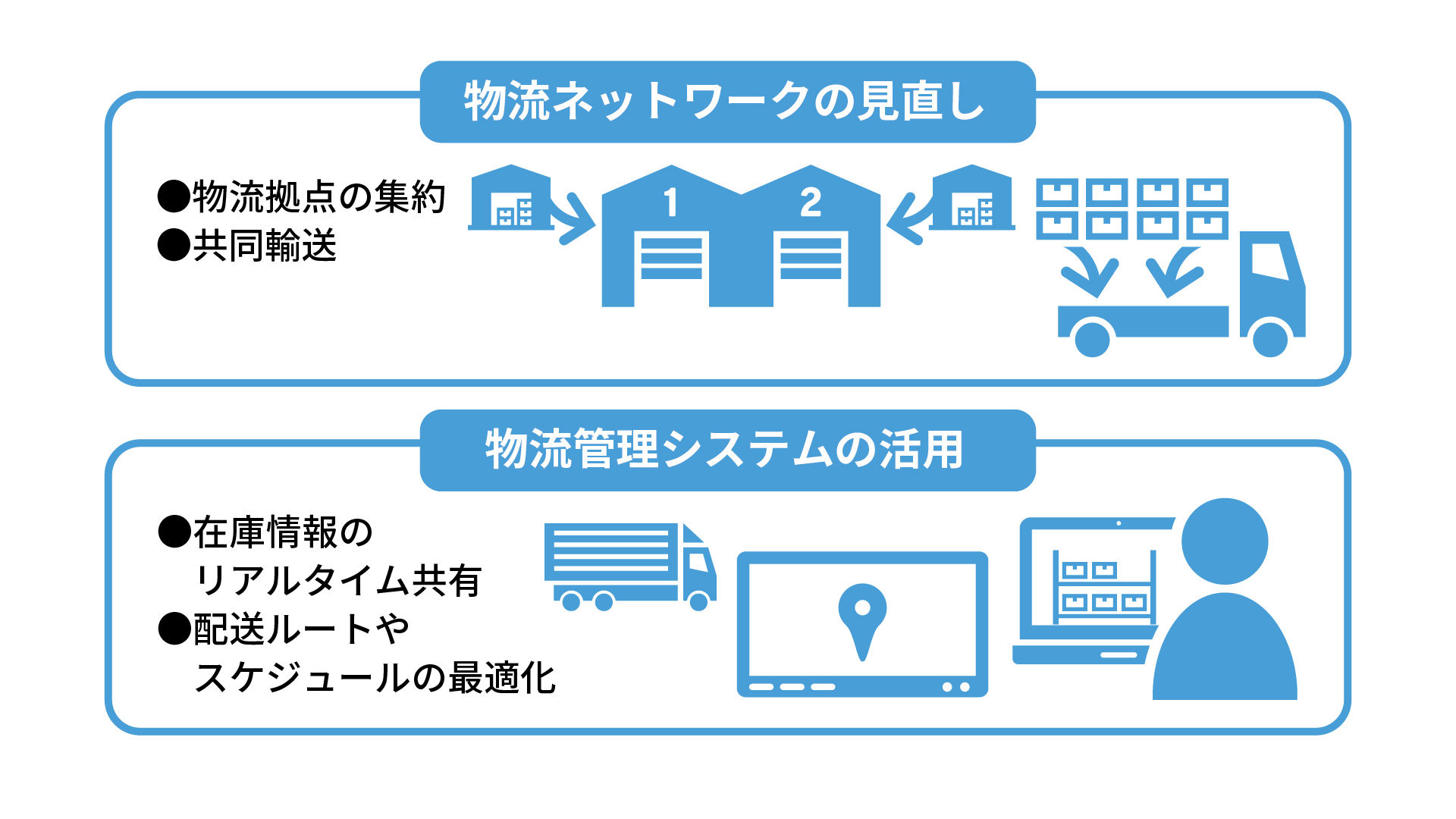

物流ネットワークの見直し

横持ちを効率化するためには、物流ネットワーク全体の構造を見直すことが重要です。複数の拠点間で行われる輸送計画を精緻化し、無駄な移動や過剰な輸送回数を削減して、コストや時間のロスを最小限に抑えましょう。例えば、輸送頻度や拠点間のルートを再検討することで、輸送資源の無駄遣いを防げます。

また、物流拠点の統合・集約も効果的な方法です。横持ちの回数を減らし、全体の効率を向上させることができます。さらに、複数の企業がトラックを共有する「共同輸送」の活用により、1社あたりの輸送コストを削減可能です。

関連記事▶物流効率化に向けた政府の取り組みとは?荷主企業に求められることも解説

物流管理システムの活用

近年では、物流管理システムの導入が横持ちの効率化に大きな役割を果たしています。

例えば、WMS(倉庫管理システム)を導入すると、在庫情報をリアルタイムで共有し、適切なタイミングで横持ちを実施可能です。在庫の過不足を防ぎ、迅速な対応を行えるようになるでしょう。

さらに、TMS(輸送管理システム)を活用すれば、配送ルートやスケジュールの最適化が可能です。無駄な移動や時間の浪費を削減でき、全体的な物流効率が向上します。リアルタイムで輸送状況を把握できるため、突発的なトラブルにも迅速に対応できる点も大きなメリットです。

関連記事▶物流システムの全体像|覚えておきたい6大機能と主要システム

5.まとめ

本記事では、横持ちの基本的な意味や縦持ちとの違い、メリット・デメリット、改善策について解説しました。横持ちは、物流業務における拠点間輸送や在庫調整を目的とした重要なプロセスです。在庫管理の柔軟性を高め、輸送ネットワークの効率を向上させますが、コスト増加や時間的ロスといった課題もあります。

物流ネットワークの見直しやWMS・TMSの活用を通じて、業務の効率化とコスト削減を目指しましょう。