【セミナーレポート】加工食品物流の持続可能化へ「物流危機をチャンスに変える」処方箋とは

物流と言えば「2024年問題」にスポットが集中する昨今。でも15年も前に「このままでは物流が止まる!」と戦いを開始した物流リーダーがいました。キユーピーの物流責任者だった藤田正美氏です。まず取り組んだのが「納品リードタイム延長」を顧客に認めてもらうこと。「何言ってんだ?」と相手にされず叩かれてもくじけず、地道な取り組みを継続し、今やっと苦労は実り直近の政府方針でも着荷主に「リードタイム延長」「1/2ルール」への対応などが求められたのでした。

そんな加工食品物流改革の先駆者である藤田氏をゲストにお迎えし、着荷主を揺り動かす大改革の経緯と苦労話や、「物流統括管理者」をめぐり困難な社内・社外調整など、当事者にしか分からないリーダーシップのあり方についてお話いただきました。

この記事でわかること

- 「物流危機」について

- 「物流統括管理」の役割と物流危機への対策について

- 実際の取り組みとその効果について

目次

Fujita Office

代表 藤田 正美氏

1979年、キユーピー入社。06年、物流管理室長、12年、執行役員年ロジスティクス推進室長、13年、執行役員ロジスティクス本部長等を歴任。20年、上席執行役員ロジスティクスおよびIT・業務改革推進担当。

自社のロジスティクス機能の強化を推進するとともに、加工食品物流業界の商慣行への問題提起や課題解決への取組みを実践。同時に企業間連携の推進を図るとともに多数の政府物流関連会議に実務家として参画。 24年2月に退職、Fujita Officeを設立し、物流業界への貢献に向け活動。

エルテックラボ L-Tech Lab

菊田 一郎 氏

1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年間勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体役員等を兼務歴任。この間、国内・欧米・アジアの物流現場・企業取材は約1,000件、講演・寄稿など外部発信多数。

2020年6月に独立し現職に至る。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化/DX、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスし、著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。17年6月より株式会社大田花き 社外取締役、20年6月より23年5月まで株式会社日本海事新聞社顧問、20年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル株式会社顧問。著書に「先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える」(白桃書房、共著)、ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

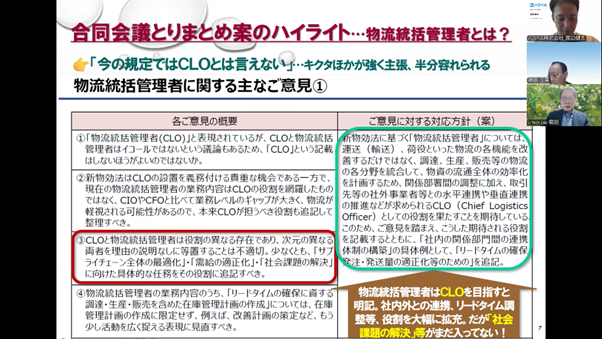

物流統括管理者はどのような役割で何を行えばよいのか

ウェビナー冒頭では、菊田氏より「物流統括管理者」の定義に関する解説をいただきました。2024年9月27日~10月26日で合同会議(正式名称:交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議)での取りまとめ案に対するパブリックコメントが募集され、パブリックコメントを踏まえた取りまとめ案が発表されました。

菊田氏「当初の法文で規定された物流統括管理者の役割はCLOの次元と異なり、次元の異なる両者を理由の説明なしに等置することは不適切であるという旨のコメントを申し入れました。結果「流通全体の効率化」や「需給適正化」に近い概念も役割として取り入れられました。しかし、「社会課題の解決」などがまだ入っておらず、物流統括管理者がどんな役割を担うべきかの議論はもう一段、深める必要がありそうです。」

物流統括管理者≒CLOが物流・ロジスティクスの最適化を通じて最終的に目指すべきは「社会課題の解決」であり、その最高位目標はSDGsとなります。地球環境の保全、働く人の環境保全と経済成長を同時に目指す「経済の合本主義」を念頭に行動していくことが必要だと、菊田氏は主張しました。

以上を踏まえ、『物流統括管理者』はどんな意識を持ち、どんな行動をすべきなのか。あるべき物流改革の方向性を、藤田氏にお伺いしていきます。

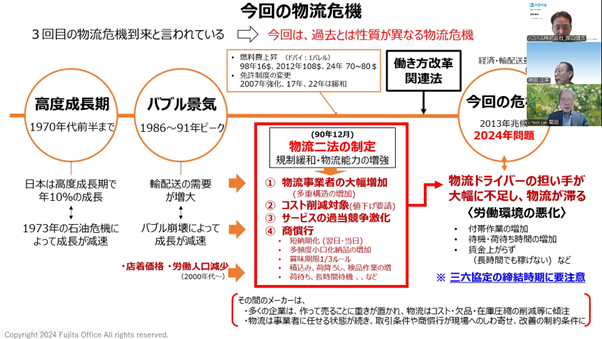

今回の物流危機は、これまでの物流危機とは性質が違う

ここからは、Fujita Offuce代表の藤田 正美氏よりご発表いただきつつ、菊田氏との対談が進められました。まずは今回の物流危機の性質を、歴史的背景を踏まえながら確認しました。

藤田氏「実は物流危機と呼ばれる状況は今回が初めてではなく、過去にも2回ありました。高度成長期とバブル景気での物流危機です。この2回の物流危機は、輸配送の需要増加に供給が間に合わずに引き起こされました。しかし今回の物流危機は性質が異なります。需要にさほどの伸びがないにも関わらず、トラックドライバーの供給が不足していることで引き起こされています。

このような問題が起こった背景として考えられるのが、メーカー・荷主企業側の姿勢です。90年12月の物流二法の制定により物流事業者が大幅に増加、供給過多の状況になったことで荷主側のバイイングパワーが強くなりました。結果、物流現場や物流事業者にとって不利な取引条件や商慣行が根付いてしまい、これが物流改善の制約となってしまいました。

この物流危機を解決するため、今回政府は異例ともいえる「法制化」という手段に出ました。これが物流関連二法の改正です。「物流統括管理者」を責任者と位置づけ、物流危機を回避するための荷主企業による能動的な取り組みの旗振り役を果たすよう設計しました。」

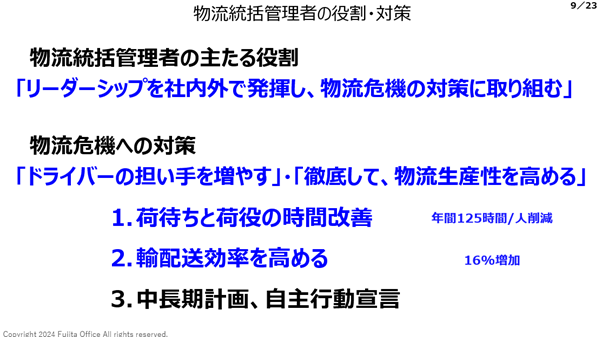

物流統括管理者はリーダーシップを社内外に発揮し、物流危機の対策に取り組むべき

物流統括管理者の主たる役割は「リーダーシップを社内外で発揮し、物流危機の対策に取り組む」ことであると藤田氏は主張します。

藤田氏「物流危機への対策は『ドライバーの担い手を増やす』『徹底して、物流生産性を高める』の2つに尽きます。

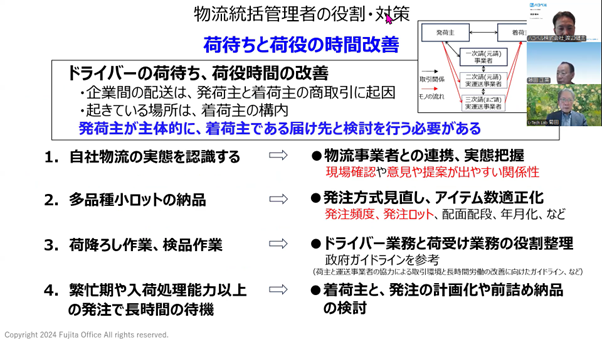

荷待ちと荷役の時間改善を行うためには、発荷主・着荷主・運送事業者の取引関係とモノの流れを理解する必要があります。荷待ち・荷役時間が発生する場所は主に着荷主側の構内ですが、発荷主側が主体性をもって問題解決に乗り出し、着荷主と連携しながら実態把握や対策を進めていく姿勢が大切です。

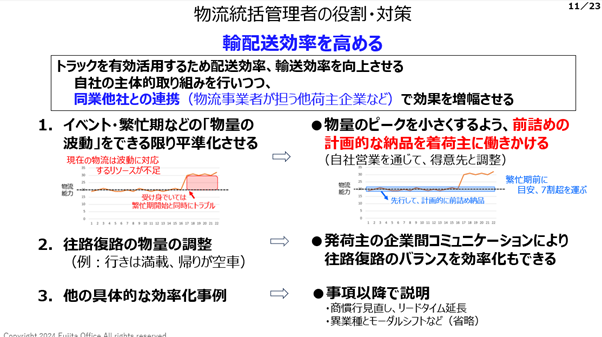

輸配送効率を高めるためには、まずは自社の主体的な取り組みを行いつつ、社外を巻き込んだ取り組みまで手を広げていかなければなりません。

自社内での取り組みで大切なのはやはり平準化です。イベントや繁忙期などで波動が発生してしまいがちですが、自社の営業部門を通じて得意先と調整し、なるべく物量のピークを小さくできると、輸配送効率向上に直結します。

キユーピーで進めた、社外を巻き込んだ取り組みに関しては具体的な事例をお伝えします。」

キユーピーで実現した納品リードタイムの延長

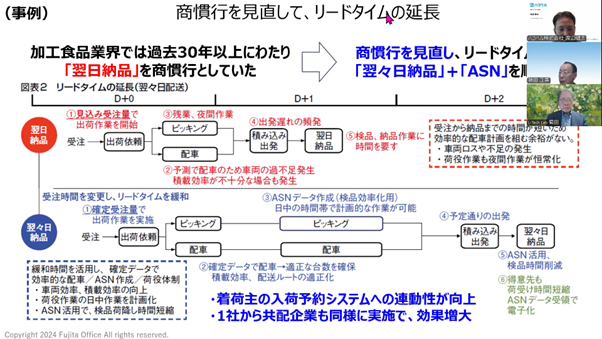

社外を巻き込んだ物流効率化の取り組みとして、まず納品リードタイム延長についてお話しいただきました。

藤田氏「キユーピーでは、業界の商慣行であった『翌日納品』を見直し、『翌々日納品』へのリードタイム延長を実現しました。受注から納品までのリードタイムが1日伸びたことで、これまで予測で作業せざるを得なかった業務が、確定情報をもとに作業できるようになり、車両のロス回避、荷役の夜間作業回避、遅延や車両待機回避につながりました。

この取り組みを実現するうえでの社内説得には非常に苦労しました。しかし、リードタイム延長を実現しなければ物流現場は大変なことになるという強い危機感を持ち、少し強引な手法も使いながらですが実現までこぎつけました。夏季繁忙期の後にはお得意先様からもご評価いただく形となり、このとき推し進めた取り組みは間違っていなかったと思っています。

物流統括管理者はこのような社外環境の危機を「物事を変えるチャンスである」と捉え、「外部環境の厳しさを明確化し、その対策で社内の協力体制をまとめる」という進め方をすることも手段の一つかと思います。」

業界を超えた協力体制の構築で、異業種モーダルシフトを実現

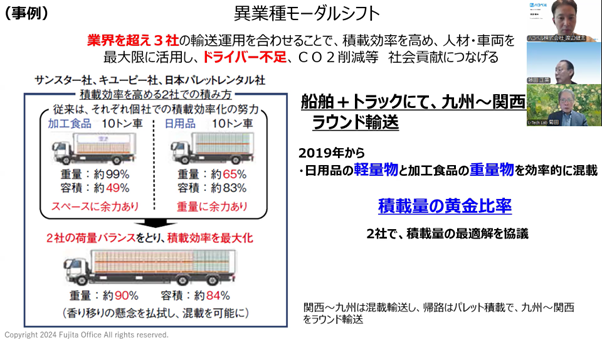

更にキユーピー社、ライオン社、サンスター社、日本パレットレンタルで実現した「異業種モーダルシフト」に関する体験談も語っていただけました。

藤田氏「この取り組みで最も労力がかかったのは、社内から持ち上がった日用品から食品への『香り移り』の懸念の払拭です。ただ個人的には、自身でEC事業者の倉庫を見学した際に食品と洗剤を一緒に梱包している場面を見て、香り移りに関するトラブルはないということも聞けていたので、実現可能だと考えていました。まずは社内に対して「臭い・臭気と言わず、『香り』と表現しましょう」という意識改革から始め、品質管理部門の人に何度も立ち合って官能検査を繰り返してもらい、問題ないという判断を得られました。

その他、リードタイムのすり合わせや積載量の比率決定などの細かい部分のすり合わせも必要でした。「積載量の黄金比率」という表現をしておりますが、この比率決定の際には、各社ごとに運びたい荷物量をパレット単位で出し合って担当者間で調整を進めてもらいました。デジタルでの積み合わせシミュレーションなどが必要かと予測していましたが、結果としては担当者同士のすり合わせでうまく最適な比率を見つけることができました。」

物流統括管理者の役割とは

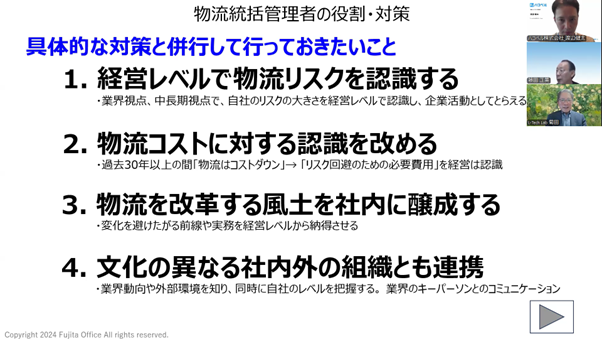

これまで紹介していただいた具体的な対策と並行して、藤田氏は「物流統括管理者」には以下のような取り組みを進めてもらいたいと語ります。

藤田氏「これらの取り組みは私自身も実践してきたことです。まず物流の現状やリスクを経営レベルで認識してもらうために、経営会議などの場で定期的に情報共有することが必要です。更に、主要部門の重要な会議にも参加し、関係役員・部長・管理職クラスにも物流の状況を詳しく伝えてきました。

また、物流に関する外部環境への認識を持ってもらうべく、毎月物流に関する重要なニュースをまとめて、役員以下関係者全員にメールで共有することも行っていました。少しでも読んでもらえるよう、物流の責任者から送ることにもこだわっていました。中にはお送りした情報を末端の現場にも展開してくれるケースもあり効果はあったと思っています。

それ以外にも、物流に関する諸条件をまとめた冊子を作って営業メンバーに配ったり、取り組みの初期段階では役員フロアや営業生産フロアに毎日訪問してコミュニケーションをとるなどの努力も続けていました。

このような取り組みは、私が在籍していた当時、7-8年は継続しました。このように物流やロジスティクスに関する情報を社内に刷り込んでいくことで、少しずつですが確実に社内の風土醸成を進めました。」

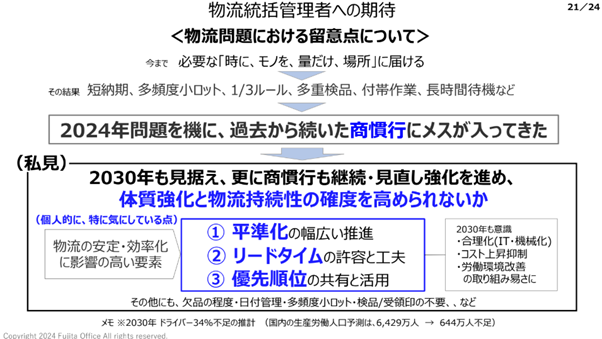

物流統括管理者への期待:物流危機をチャンスととらえ行動する

さらに藤田氏からは、今後の物流効率化の行方を左右する「物流統括管理者への期待」も語っていただきました。

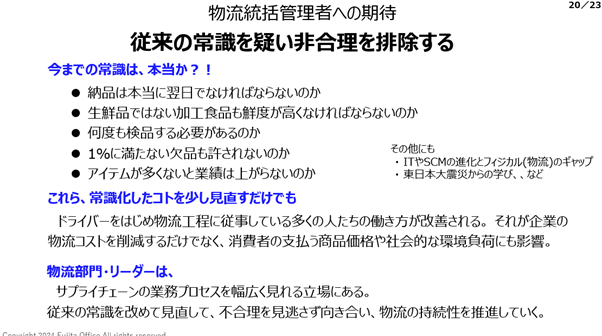

藤田氏「物流統括管理者には、今回の物流危機は個社としても業界としても、持続的に発展するために体制を強化するチャンスであると捉えてもらいたいです。喫緊の課題に対処することは前提ですが、物流効率化の制約条件となってしまっている商慣行を見直し、需給を合致させて『ムダを運ばない』工夫をするなどの大きな変化を起こせるチャンスです。

そのためにこれまでの常識を疑い、非合理を排除する考え方が必要です。『今までの常識は本当か?!』という視点を持って、様々な取り組みを進めていただきたいと思っています。」

今回は「物流統括管理者」が物流危機にどのように向き合っていくべきか、実際経験された事例を交えお話いただきました。

また、対応にお悩みの事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度壁打ち相手としてハコベルにご相談ください。

◇◇◇

引き続き、荷主企業様や物流事業者様に向けて定期的に各種セミナーを開催しております。

以下よりご確認いただき、ぜひご参加ください!

.jpg?fit=crop&w=3072&h=1614&fm=jpeg)